socotsu

@shelf_soya

しずかなインターネットで書く日記のなかに読書記録を埋め込む

- 2026年2月24日

センスの哲学千葉雅也読み終わった

センスの哲学千葉雅也読み終わった - 2026年2月24日

現代思想入門 (講談社現代新書)千葉雅也読み終わった

現代思想入門 (講談社現代新書)千葉雅也読み終わった - 2026年2月24日

- 2026年2月23日

- 2026年2月20日

祈りの海グレッグ・イーガン,山岸真読みたい

祈りの海グレッグ・イーガン,山岸真読みたい - 2026年2月16日

置き配的福尾匠読み終わった

置き配的福尾匠読み終わった - 2026年2月16日

置き配的福尾匠読んでる第9回「サイボーグじゃない、君は犬だ、と私は言う」でダナ・ハラウェイ!と思っていたら、人間の他者としての犬に発生する責任の果たし方に関する記述に胸がいっぱいになってしまった。 --- カートに乗せられた犬の移動を散歩と呼ぶためには、道具の着脱可能・付帯的なありかたが確保されなければならないのだった。人間はともに生き、ともにサイボーグ化してきた一種としての、個体としてのー歴史を共有する犬に対して、それでも君は犬で、いまカートに乗っているのはたまたまのことで、これはいつもの散歩なのだと言う責任がある。つまりこれは、権利の問題ではなく責任の問題である。権利は普遍的に付与されるものであり、責任は主体的に引き受けるものである。言い換えれば、権利には他者がいないが、責任はつねに他者関係において発生する。そしてこの場合、他者とは人間にとっての犬であり、引き受けるべき費任とは、道具の着脱可能・付帯的なありかたを言うこと、もっと強く言えば、君はサイボーグではなく、これは散歩だとウソをつくことである。 p.198

置き配的福尾匠読んでる第9回「サイボーグじゃない、君は犬だ、と私は言う」でダナ・ハラウェイ!と思っていたら、人間の他者としての犬に発生する責任の果たし方に関する記述に胸がいっぱいになってしまった。 --- カートに乗せられた犬の移動を散歩と呼ぶためには、道具の着脱可能・付帯的なありかたが確保されなければならないのだった。人間はともに生き、ともにサイボーグ化してきた一種としての、個体としてのー歴史を共有する犬に対して、それでも君は犬で、いまカートに乗っているのはたまたまのことで、これはいつもの散歩なのだと言う責任がある。つまりこれは、権利の問題ではなく責任の問題である。権利は普遍的に付与されるものであり、責任は主体的に引き受けるものである。言い換えれば、権利には他者がいないが、責任はつねに他者関係において発生する。そしてこの場合、他者とは人間にとっての犬であり、引き受けるべき費任とは、道具の着脱可能・付帯的なありかたを言うこと、もっと強く言えば、君はサイボーグではなく、これは散歩だとウソをつくことである。 p.198 - 2026年2月14日

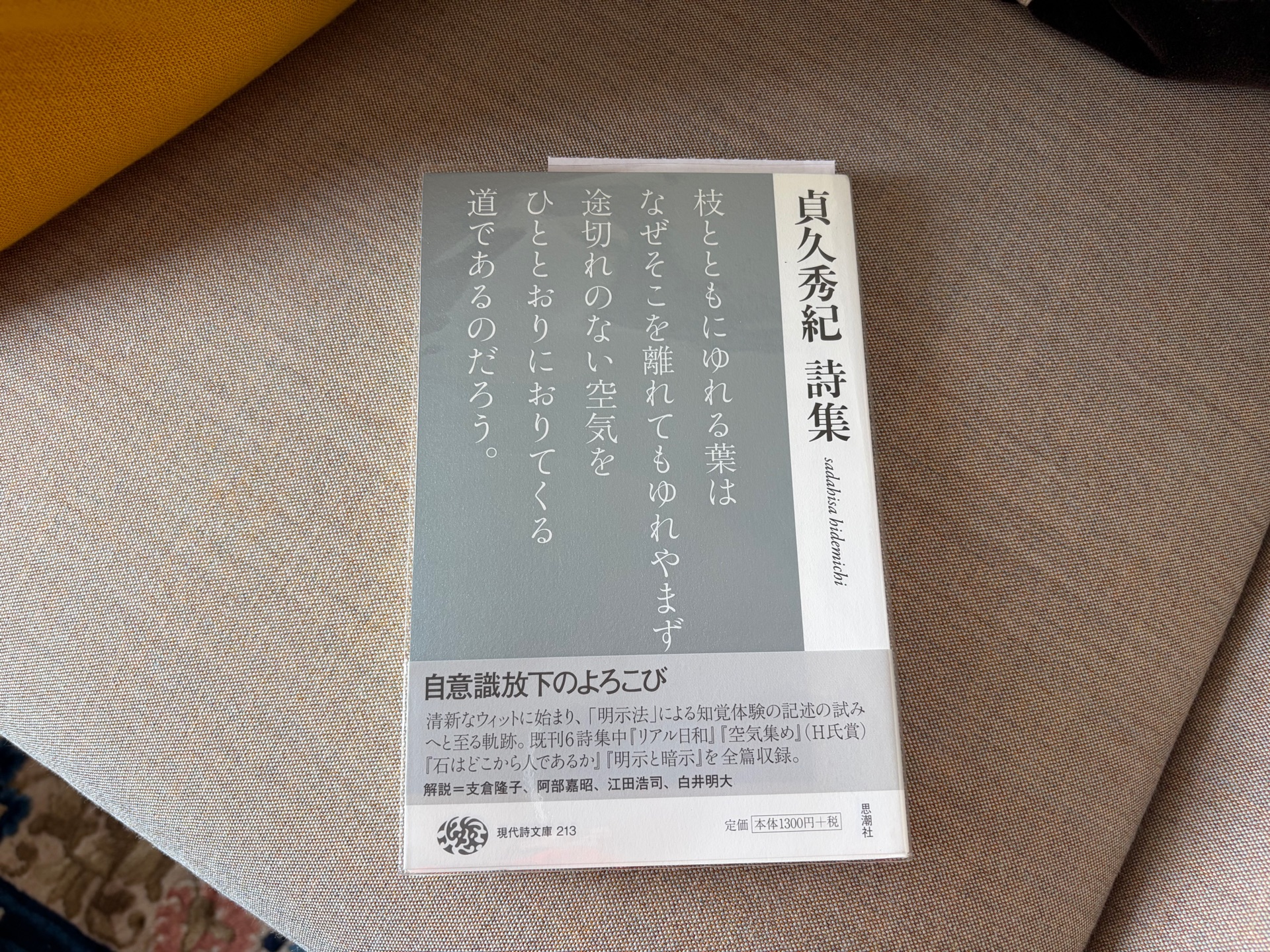

貞久秀紀詩集貞久秀紀読んでる『ひとごと』で引用されていた詩がよかったので購入。とてもよい。ひとつの短い詩の中で点がどんどんずれていって今自分が立っている場所がぐにゃぐにゃし出すところが、川柳の好きなところと似ている。

貞久秀紀詩集貞久秀紀読んでる『ひとごと』で引用されていた詩がよかったので購入。とてもよい。ひとつの短い詩の中で点がどんどんずれていって今自分が立っている場所がぐにゃぐにゃし出すところが、川柳の好きなところと似ている。

- 2026年2月14日

批判的日常美学について難波優輝読みたい

批判的日常美学について難波優輝読みたい - 2026年2月13日

置き配的福尾匠読んでる

置き配的福尾匠読んでる - 2026年2月13日

- 2026年2月13日

ひとごと福尾匠心に残る一節p.109 誰かと親密になるということは、そのひとの固有性を見いだすことかもしれないし、そのひとでなくもなさを様々にストックしていくことかもしれない。後者の場合それは他の誰かに重なり合い、いつか会う誰かにその面影を見たり、そもそもいつかの誰かの面影を見たからそのひとと仲良くなったのかもしれない。

ひとごと福尾匠心に残る一節p.109 誰かと親密になるということは、そのひとの固有性を見いだすことかもしれないし、そのひとでなくもなさを様々にストックしていくことかもしれない。後者の場合それは他の誰かに重なり合い、いつか会う誰かにその面影を見たり、そもそもいつかの誰かの面影を見たからそのひとと仲良くなったのかもしれない。 - 2026年2月11日

ひとごと福尾匠読んでる善人、悪人、馬鹿者のたとえにおける「善人と悪人」「馬鹿者」(一人一人の人ではなく、自分の中に全ている存在)は、近代における自己決定が可能な存在こそがただしい人間、という枠組みをずらす考え方のひとつととらえた。『他者といる技法』のことも思い出している。

ひとごと福尾匠読んでる善人、悪人、馬鹿者のたとえにおける「善人と悪人」「馬鹿者」(一人一人の人ではなく、自分の中に全ている存在)は、近代における自己決定が可能な存在こそがただしい人間、という枠組みをずらす考え方のひとつととらえた。『他者といる技法』のことも思い出している。 - 2026年2月10日

ひとごと福尾匠読書メモ心に残る一節p.10より 「ひとごと」とは、あたうかぎり慎重な曖昧さで定義しておくと、ある他者が私を主体でなくしてしまい、ふたたび我に返ったときに私がその他者に感じる、醒めた感じ、である。そこで立っている杖、から、眼を逸らすことができるのは、杖が放っておいても立っているからであり、同時に、私もまたどこかしらそうであるからだろう。 道徳も真理も腐りきっているとしたら、いったいひとは何を拠り所にして生きていけばよいのか。そんなものはない。しかしそれはたんに人生の厳しさであるだけでなく、楽しさや喜び、あるいは優しさの条件であるだろう。雑多な文章が収められたこの本に通底するのは、「ひとごと」との距離のうちにある、そのようなポジティブな条件の探究である。 私が自分であったり自分でなくなったりすることを可能にしてくれる他者。主体としての私は誰かに対してそのような他者であることはないかもしれないが、私が知らないあいだに私から剥がれる何かは、誰かにとっての自立する杖かもしれない。

ひとごと福尾匠読書メモ心に残る一節p.10より 「ひとごと」とは、あたうかぎり慎重な曖昧さで定義しておくと、ある他者が私を主体でなくしてしまい、ふたたび我に返ったときに私がその他者に感じる、醒めた感じ、である。そこで立っている杖、から、眼を逸らすことができるのは、杖が放っておいても立っているからであり、同時に、私もまたどこかしらそうであるからだろう。 道徳も真理も腐りきっているとしたら、いったいひとは何を拠り所にして生きていけばよいのか。そんなものはない。しかしそれはたんに人生の厳しさであるだけでなく、楽しさや喜び、あるいは優しさの条件であるだろう。雑多な文章が収められたこの本に通底するのは、「ひとごと」との距離のうちにある、そのようなポジティブな条件の探究である。 私が自分であったり自分でなくなったりすることを可能にしてくれる他者。主体としての私は誰かに対してそのような他者であることはないかもしれないが、私が知らないあいだに私から剥がれる何かは、誰かにとっての自立する杖かもしれない。 - 2026年2月10日

耳のために書く野田研一読みたい

耳のために書く野田研一読みたい - 2026年2月10日

ひとごと福尾匠読んでる

ひとごと福尾匠読んでる - 2026年2月10日

かたちは思考する平倉圭読みたい

かたちは思考する平倉圭読みたい - 2026年2月9日

怪物たちの食卓赤坂憲雄読み終わった並行してハンターハンターを読み返していたため、キメラアントに人間味を見出すゴンと、ゴンに怪物的な要素を見出すキメラアント、人間と人間ならざるものを区別する要素とは、というテーマはこの本とも通じるところがあった。 一方で、赤坂氏の語り口や「怪物」という切り口での読み解きがおもしろいのか、紹介されている作品が単純にどのような結末に至るのか、またその読みは、と続きが気になって読んでしまっているのかわからなくなる部分もあった。この本の中であらかた、その悲惨で辛いストーリーがばらされてしまうため、作品じたいを手に取るのに腰が引ける、あるいはその「捕食者としての女」という反転も結局男女二元論に基づいたものでは?と思うような作品が多く、取り上げられているから自分でも読んでみよう、という気がなかなか起こらないものが多かったかも。映画と原作の比較があった『ボールズアンドオール』には結構興味がわいた。幻想・奇想の物語という意味では澁澤龍彦『天使から怪物まで』も読んでみたい。

怪物たちの食卓赤坂憲雄読み終わった並行してハンターハンターを読み返していたため、キメラアントに人間味を見出すゴンと、ゴンに怪物的な要素を見出すキメラアント、人間と人間ならざるものを区別する要素とは、というテーマはこの本とも通じるところがあった。 一方で、赤坂氏の語り口や「怪物」という切り口での読み解きがおもしろいのか、紹介されている作品が単純にどのような結末に至るのか、またその読みは、と続きが気になって読んでしまっているのかわからなくなる部分もあった。この本の中であらかた、その悲惨で辛いストーリーがばらされてしまうため、作品じたいを手に取るのに腰が引ける、あるいはその「捕食者としての女」という反転も結局男女二元論に基づいたものでは?と思うような作品が多く、取り上げられているから自分でも読んでみよう、という気がなかなか起こらないものが多かったかも。映画と原作の比較があった『ボールズアンドオール』には結構興味がわいた。幻想・奇想の物語という意味では澁澤龍彦『天使から怪物まで』も読んでみたい。 - 2026年2月9日

奴隷と家畜赤坂憲雄読みたい

奴隷と家畜赤坂憲雄読みたい - 2026年2月7日

黙々影本剛,高秉權読みたい

黙々影本剛,高秉權読みたい

読み込み中...