アメリカ

23件の記録

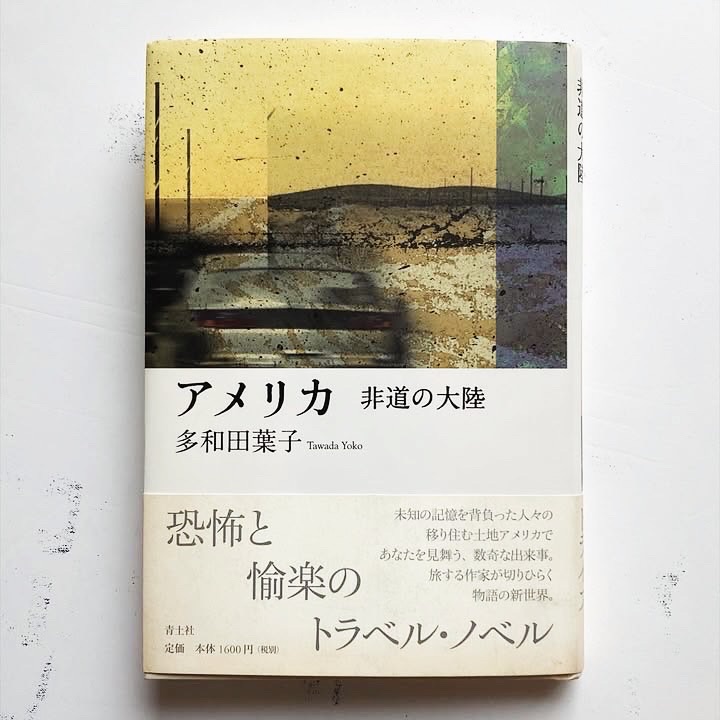

DN/HP@DN_HP2025年7月26日かつて読んだまた読みたい管啓次郎の『本は読めないものだから心配するな』に書かれていた、多和田葉子の書く「文章の火花の多くが、翻訳という作業の現実の工程から飛び散っている」という文章、ここにある「予感」や「感触」を私も感じたことがあった。 そのあとにある多和田葉子の『文字移植』という小説から引かれた「翻訳というのはそれ自体がひとつの言語のようなものですから。何かバラバラと小石が降ってくるような感じがするんで分かるんです。」という文章にある「バラバラと小石が降ってくるような感じ」は、私が翻訳された文章や、多和田葉子の小説に感じ「翻訳フロウ」と言葉にしていた違和感のような魅力を、違ったかたちで言葉にしているような気がした。私にも「分かるんです」と思った。 一年と少し前に彼女の『アメリカ 非道の大陸』という小説を読んだときに書いた文章にはまだ納得出来たから、少しだけ修正して転記してみる。 —— 思いがけず空いてしまった二時間で向かった古本屋で、とても素敵なフロウに出会った。棚から手に取って最初のセンテンスを読んだとき「日本語でこの感じのフロウで書く作家がいるんだ」と嬉しくなった。作家が日本より長い期間暮らすドイツの言葉で考え、日本語で書かれた、そう想像してみる。久しぶりに「翻訳フロウ」という言葉が頭に浮かんだ。その言葉を最初に使ったぽいZINEのこと、その最高さも思い出す。あれってもう5、6年前だったっけ。 機上でとなり合わせたパレスチナの女性、アーミッシュの家族、ネイティブのカジノ、砂漠の子…… 訪れ立ち去るものとしてアメリカの各地で“あなた”が出会った、土地と人。現実と幻惑。そこで生まれる物語。英語で経験しドイツ語で考え日本語で書かれる。2度の翻訳を経た文章は、やっぱりこのフロウになるのだろうし、それが合っているとも思う。思うというか、それも想像なのだけど、そんな勝手な想像もしてしまうくらい、このフロウが大好きなのだ。そして、やっぱりこの感じを「翻訳フロウ」と言葉にしたい。 「あなたは今自分はどこかにいるだけではなく、どこにでもいるのだと思った。」 アメリカの各地で経験され書き残されるのは、解決もオチもなく、どこにも辿り着かない、あるいはどこへでも向かえるような開かれている物語。それぞれが繋がるのでもなく、そこにある、あった、あるはずとだけ思える小さくて“あなた”には特別な、アメリカでの話たち。そこでは喜びや楽しさよりも不安や不穏を感じることが多いけれど、フロウに乗って読み進めればどれもとても良い読み心地。これも同じように大好きで、読みたかった小説だった。また嬉しくなる。 移動しながら経験し翻訳され書かれた、と思い込みたい”あなた”の特別な物語を、短い距離だけれど移動しながら読む私の読書も、また特別なのかもしれない、と少し思ってみる。その気持ちや状況も言葉、文章に翻訳してみたい、そんなことも思えるような特別な本になった気がした。 —— この本を買った古本屋に久しぶりに行きたくなった。

DN/HP@DN_HP2025年7月26日かつて読んだまた読みたい管啓次郎の『本は読めないものだから心配するな』に書かれていた、多和田葉子の書く「文章の火花の多くが、翻訳という作業の現実の工程から飛び散っている」という文章、ここにある「予感」や「感触」を私も感じたことがあった。 そのあとにある多和田葉子の『文字移植』という小説から引かれた「翻訳というのはそれ自体がひとつの言語のようなものですから。何かバラバラと小石が降ってくるような感じがするんで分かるんです。」という文章にある「バラバラと小石が降ってくるような感じ」は、私が翻訳された文章や、多和田葉子の小説に感じ「翻訳フロウ」と言葉にしていた違和感のような魅力を、違ったかたちで言葉にしているような気がした。私にも「分かるんです」と思った。 一年と少し前に彼女の『アメリカ 非道の大陸』という小説を読んだときに書いた文章にはまだ納得出来たから、少しだけ修正して転記してみる。 —— 思いがけず空いてしまった二時間で向かった古本屋で、とても素敵なフロウに出会った。棚から手に取って最初のセンテンスを読んだとき「日本語でこの感じのフロウで書く作家がいるんだ」と嬉しくなった。作家が日本より長い期間暮らすドイツの言葉で考え、日本語で書かれた、そう想像してみる。久しぶりに「翻訳フロウ」という言葉が頭に浮かんだ。その言葉を最初に使ったぽいZINEのこと、その最高さも思い出す。あれってもう5、6年前だったっけ。 機上でとなり合わせたパレスチナの女性、アーミッシュの家族、ネイティブのカジノ、砂漠の子…… 訪れ立ち去るものとしてアメリカの各地で“あなた”が出会った、土地と人。現実と幻惑。そこで生まれる物語。英語で経験しドイツ語で考え日本語で書かれる。2度の翻訳を経た文章は、やっぱりこのフロウになるのだろうし、それが合っているとも思う。思うというか、それも想像なのだけど、そんな勝手な想像もしてしまうくらい、このフロウが大好きなのだ。そして、やっぱりこの感じを「翻訳フロウ」と言葉にしたい。 「あなたは今自分はどこかにいるだけではなく、どこにでもいるのだと思った。」 アメリカの各地で経験され書き残されるのは、解決もオチもなく、どこにも辿り着かない、あるいはどこへでも向かえるような開かれている物語。それぞれが繋がるのでもなく、そこにある、あった、あるはずとだけ思える小さくて“あなた”には特別な、アメリカでの話たち。そこでは喜びや楽しさよりも不安や不穏を感じることが多いけれど、フロウに乗って読み進めればどれもとても良い読み心地。これも同じように大好きで、読みたかった小説だった。また嬉しくなる。 移動しながら経験し翻訳され書かれた、と思い込みたい”あなた”の特別な物語を、短い距離だけれど移動しながら読む私の読書も、また特別なのかもしれない、と少し思ってみる。その気持ちや状況も言葉、文章に翻訳してみたい、そんなことも思えるような特別な本になった気がした。 —— この本を買った古本屋に久しぶりに行きたくなった。

yt@yt2025年4月6日読み終わった淡々と描かれるアメリカの日常の中にふと生じる違和感。 パレスチナだったり、貧困やマイノリティだったりするのだが。 そのどれにも属さない、まだカテゴライズされていない問題(としか言い表わせない)が。 文章に埋まっている。随所に、たくさん。 アメリカは題材に過ぎず、これはどの文化にも起こり得るからこそ、日本語でも面白く読める。 感想が難しい。 文章でばっさり切られる感じが怖いくらいで、とんでもない作家だ。

yt@yt2025年4月6日読み終わった淡々と描かれるアメリカの日常の中にふと生じる違和感。 パレスチナだったり、貧困やマイノリティだったりするのだが。 そのどれにも属さない、まだカテゴライズされていない問題(としか言い表わせない)が。 文章に埋まっている。随所に、たくさん。 アメリカは題材に過ぎず、これはどの文化にも起こり得るからこそ、日本語でも面白く読める。 感想が難しい。 文章でばっさり切られる感じが怖いくらいで、とんでもない作家だ。