yt

@yt

どんなプロの書評より皆様の感想が沁みます。

ただ眺めているだけで読みたい本が溜まっていくの、誰が責任とってくれるんやー

- 2026年2月25日

クリュセの魚東浩紀読み終わった「火星は、十八世紀のアメリカや二十世紀のアフリカとは異なり、宗主国からあまりにも離れていたがゆえに、独立する必要がなかった」 (p54-55) 日本が独立国家ではなくなり、その末裔が火星で象徴となる。 「あなたにその幸せを奪う権利があるのか」(p123) 皇帝の人権が問題ならテクノロジーで象徴を作ればいい。 「世界は複雑で、因果の流れは絡まり、人間は決してそれを管理できない」(p144) 火星には大統領ではなく、プリンセスが立てられる必然性。 日本固有の感覚が直接スペースコロニーに結びつく必然性。 そして家族についても考えた。

クリュセの魚東浩紀読み終わった「火星は、十八世紀のアメリカや二十世紀のアフリカとは異なり、宗主国からあまりにも離れていたがゆえに、独立する必要がなかった」 (p54-55) 日本が独立国家ではなくなり、その末裔が火星で象徴となる。 「あなたにその幸せを奪う権利があるのか」(p123) 皇帝の人権が問題ならテクノロジーで象徴を作ればいい。 「世界は複雑で、因果の流れは絡まり、人間は決してそれを管理できない」(p144) 火星には大統領ではなく、プリンセスが立てられる必然性。 日本固有の感覚が直接スペースコロニーに結びつく必然性。 そして家族についても考えた。 - 2026年2月22日

火星の女王小川哲読み終わった「宇宙人はいるのだろうか」(p47) 繰り返される疑問へ回答しようとする想像力。 「政治だな」(p75) 火星に行こうとか汎用人工知能ができるとかいう言説に、きちんと文学的に応答している。 「自分が送ったメッセージが、光の速さでゆっくりと火星へ飛んでいく様子を想像した」(p118) 素晴らしいテクノロジーをとんでもなく瑣末なことに使うのが人間だ。 核融合も髪を瞬時に乾かすために開発されるかもしれない。 フュージョンエネルギーという言い換えも、あまりに人間的だ。 「私は女王なんかじゃない」(p224) 王の人権が問題になるから、現代では応援団くらいがちょうどいい。

火星の女王小川哲読み終わった「宇宙人はいるのだろうか」(p47) 繰り返される疑問へ回答しようとする想像力。 「政治だな」(p75) 火星に行こうとか汎用人工知能ができるとかいう言説に、きちんと文学的に応答している。 「自分が送ったメッセージが、光の速さでゆっくりと火星へ飛んでいく様子を想像した」(p118) 素晴らしいテクノロジーをとんでもなく瑣末なことに使うのが人間だ。 核融合も髪を瞬時に乾かすために開発されるかもしれない。 フュージョンエネルギーという言い換えも、あまりに人間的だ。 「私は女王なんかじゃない」(p224) 王の人権が問題になるから、現代では応援団くらいがちょうどいい。 - 2026年2月19日

カフェーの帰り道嶋津輝読み終わった「これまで容貌のことで、散々他人から点数付けをされてきた。褒め言葉の裏に混じった嫉妬や嘲りに気づかず慢心し、人生の苦労を招いたこともある」(p44) 苦しくても、少しずつ、休み休みでいい。 進んでいれば、何かがある。 「何で女給を続けるのか」(p88) 100年前も今も、人は同じ悩みを抱えて。 「日陰の身という存在に対し、気づかぬふりをするのが粋なこと、という空気がそこにはあった」(p152) みんな美しく歳を重ねていく。 「何かが一歩進むような気がした」(p202) 静かな銃後に希望があった。 戦争はしない。

カフェーの帰り道嶋津輝読み終わった「これまで容貌のことで、散々他人から点数付けをされてきた。褒め言葉の裏に混じった嫉妬や嘲りに気づかず慢心し、人生の苦労を招いたこともある」(p44) 苦しくても、少しずつ、休み休みでいい。 進んでいれば、何かがある。 「何で女給を続けるのか」(p88) 100年前も今も、人は同じ悩みを抱えて。 「日陰の身という存在に対し、気づかぬふりをするのが粋なこと、という空気がそこにはあった」(p152) みんな美しく歳を重ねていく。 「何かが一歩進むような気がした」(p202) 静かな銃後に希望があった。 戦争はしない。 - 2026年2月17日

粉瘤息子都落ち択更地郊読み終わった「画面の中でいかに立ち回っては殴るか、そのことばかりに没頭していると不思議と症状は寛解していった」(p26) すべてがサブクエストのように、どうでもよいことの繰り返しになってしまう日常と。 「東京で培うべき人間性や内面化すべき価値観や可能性は、ぜんぶ波動拳コマンドに化けてしまったのか」(p35) メインクエストを捏造してしまう非日常と。 「場は恐怖で支配されていた」(p137) 久しぶりに一人になったら、何も怖くないと気づく。 悪くなかった、そう思えるように生きよう。 変なものメルカリで探してしまいそう。 知らん子の絵でも買うか。

粉瘤息子都落ち択更地郊読み終わった「画面の中でいかに立ち回っては殴るか、そのことばかりに没頭していると不思議と症状は寛解していった」(p26) すべてがサブクエストのように、どうでもよいことの繰り返しになってしまう日常と。 「東京で培うべき人間性や内面化すべき価値観や可能性は、ぜんぶ波動拳コマンドに化けてしまったのか」(p35) メインクエストを捏造してしまう非日常と。 「場は恐怖で支配されていた」(p137) 久しぶりに一人になったら、何も怖くないと気づく。 悪くなかった、そう思えるように生きよう。 変なものメルカリで探してしまいそう。 知らん子の絵でも買うか。 - 2026年2月14日

どうすればよかったか?藤野知明読み終わった「青春がなかったですね」(p49) せつなすぎる。つらい。 感想出てこないのを許してほしい。 「この時はカメラを回していません。非常にデリケートな場面だったので、撮影することよりも、父と話をすることを優先しました」(p121) ドキュメンタリーが真摯に撮られたこと、人の生が優先されていることが伝わってきた。 「人生が終わるまでの時間をただ待っているだけにはしたくなかった」(p131) 本当に苦しんで、頑張った著者を讃えたい。 だれも悪くなかった。

どうすればよかったか?藤野知明読み終わった「青春がなかったですね」(p49) せつなすぎる。つらい。 感想出てこないのを許してほしい。 「この時はカメラを回していません。非常にデリケートな場面だったので、撮影することよりも、父と話をすることを優先しました」(p121) ドキュメンタリーが真摯に撮られたこと、人の生が優先されていることが伝わってきた。 「人生が終わるまでの時間をただ待っているだけにはしたくなかった」(p131) 本当に苦しんで、頑張った著者を讃えたい。 だれも悪くなかった。 - 2026年2月11日

そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読み終わった「というかそもそも、敵ってなんなんだ」(p6) 様々な仮想敵が検討される。 「わたしは誰かの痛みを自分の痛みで塗りつぶすことを連帯と呼ぶのかどうか、今もまだよくわかっていない」(p56) 「自分が仕事に躍起になっていたのはそれが親からもらえなかった承認や賞賛を得られる手段だったからじゃないかと思う」(p83) 敵はいなかった。 悪は存在しない(濱口竜介)のと同じように。 「違う政党を支持する人たちがこんなふうに友好的に、ユーモアを交えながら一堂に会することができるのか」(p120) 今回2回目を迎えたゲンロンのあの夜の話もあった。 政治も選挙特番も変わってほしい。

そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読み終わった「というかそもそも、敵ってなんなんだ」(p6) 様々な仮想敵が検討される。 「わたしは誰かの痛みを自分の痛みで塗りつぶすことを連帯と呼ぶのかどうか、今もまだよくわかっていない」(p56) 「自分が仕事に躍起になっていたのはそれが親からもらえなかった承認や賞賛を得られる手段だったからじゃないかと思う」(p83) 敵はいなかった。 悪は存在しない(濱口竜介)のと同じように。 「違う政党を支持する人たちがこんなふうに友好的に、ユーモアを交えながら一堂に会することができるのか」(p120) 今回2回目を迎えたゲンロンのあの夜の話もあった。 政治も選挙特番も変わってほしい。 - 2026年2月9日

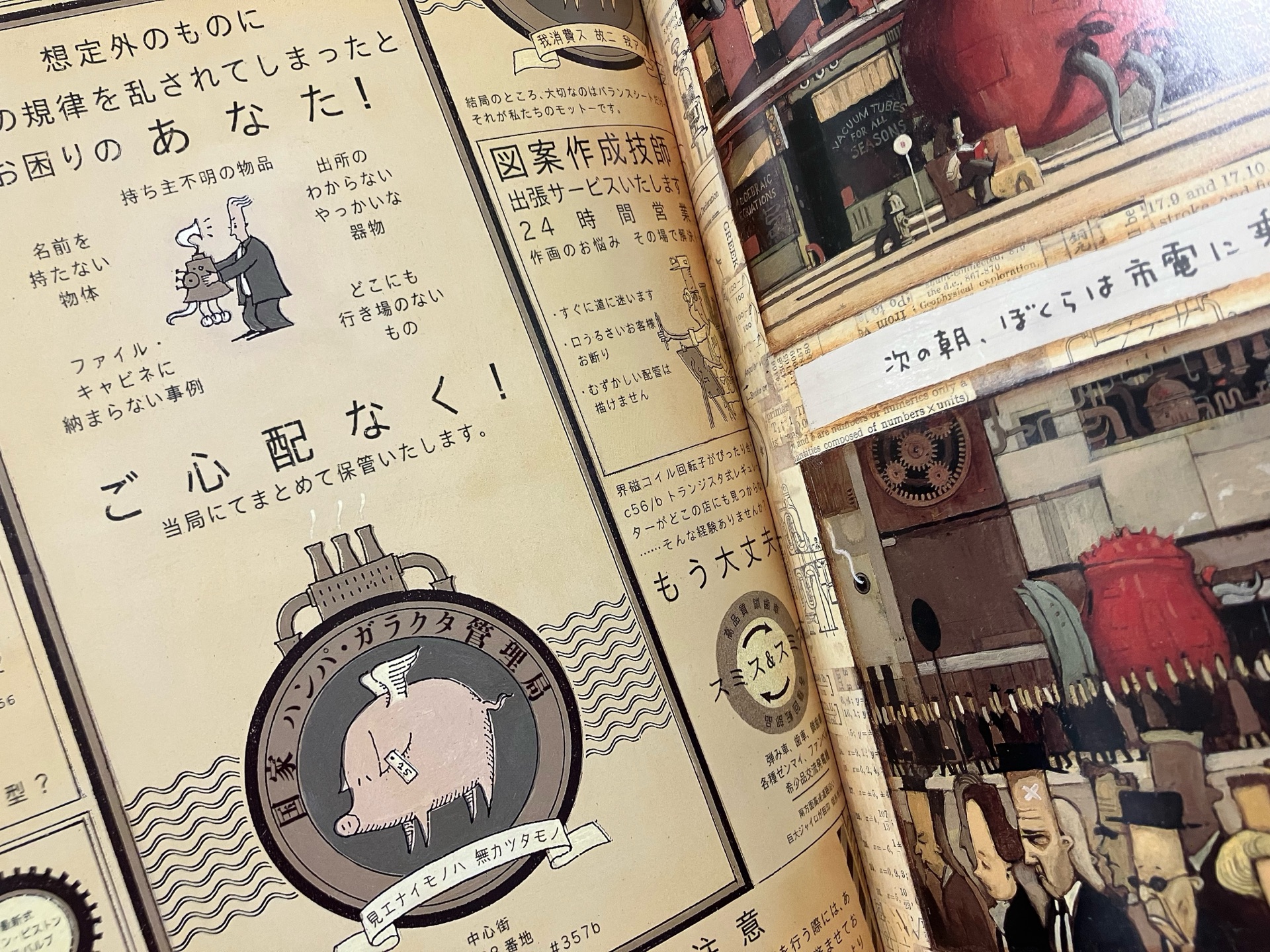

ロスト・シングショーン・タン,岸本佐知子読み終わったたまにこういうとんでもない絵本に出会ってしまうからやめられない。 「この話の教訓はなにかなんて、聞かないでほしい」(後半のほう) 細部に神は宿る。 情熱が細部を生む。

ロスト・シングショーン・タン,岸本佐知子読み終わったたまにこういうとんでもない絵本に出会ってしまうからやめられない。 「この話の教訓はなにかなんて、聞かないでほしい」(後半のほう) 細部に神は宿る。 情熱が細部を生む。

- 2026年2月8日

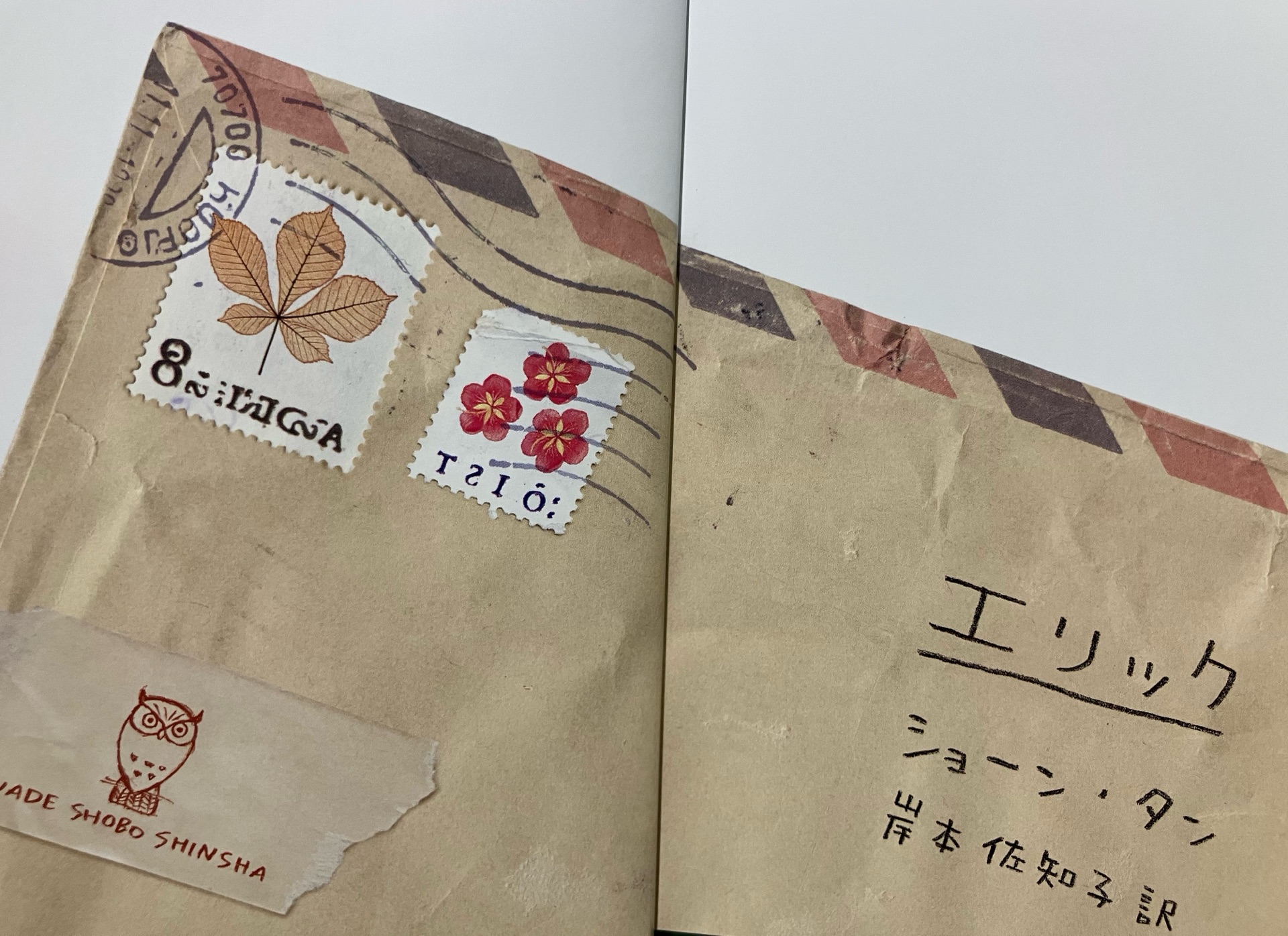

エリックショーン・タン,岸本佐知子読み終わった「そしてついに、だれかが台所の戸棚の中にあれを見つけたのだ」(後半のほう) 他者と心を通わせることの難しさ。 他者の優しさ。 ショーン・タンという作家を知れてよかった。 選挙? なんですかそれは

エリックショーン・タン,岸本佐知子読み終わった「そしてついに、だれかが台所の戸棚の中にあれを見つけたのだ」(後半のほう) 他者と心を通わせることの難しさ。 他者の優しさ。 ショーン・タンという作家を知れてよかった。 選挙? なんですかそれは

- 2026年2月8日

Street Fiction by SATOSHI OGAWA(1)JAPAN FM NETWORK,TOKYO FM,小川哲読み終わったこの対談相手で面白くないわけない。 万城目学 「リミッターが外れていたんですよ」(p21) 小泉今日子 「女性がそうした葛藤や縛りから解放されつつある社会の中で、それぞれが本当に自分の感覚で書いているなっていう感じがします」(p42) 渡辺祐真 「15、6年ぐらいずっと男子校にいたやつが、女の子に出会うと、身を滅ぼすんです」(p60) 千早茜 「私は小説を書く時、一作、一作に自分の課題を設け、それを克服するために書いているので」(p85) 逢坂冬馬 「僕は小説家としての一番の資質は、その小説を執筆しているときの自分が好きでいられるか、楽しくいられるかだと思っています」(p105) 古川未鈴 「アイドル辞めたら、私マジでなんにもねぇな」(p122) 太田光 「理解したいっていうか、やっぱり自分が助かりたいんですよ」(p140) 九段理江 「いやそれ、ちょっと、私が想像していたよりも恋ではないですか」(p169) 濱口竜介 「本当に何かを感じたら表現してください」(p180) 加納愛子 「なんでこんな大喜利おもろいやつが小説家になる?」(p207-208) 福本伸行 「根っこにあるのはやはり若い頃の忸怩たる思いですね」(p230) 加藤シゲアキ 「でも、あの空襲について知ってしまった以上は、伝えたい」(p241) さあ、次は火星に行くぜ! 追伸、めっちゃ降ってる↓

Street Fiction by SATOSHI OGAWA(1)JAPAN FM NETWORK,TOKYO FM,小川哲読み終わったこの対談相手で面白くないわけない。 万城目学 「リミッターが外れていたんですよ」(p21) 小泉今日子 「女性がそうした葛藤や縛りから解放されつつある社会の中で、それぞれが本当に自分の感覚で書いているなっていう感じがします」(p42) 渡辺祐真 「15、6年ぐらいずっと男子校にいたやつが、女の子に出会うと、身を滅ぼすんです」(p60) 千早茜 「私は小説を書く時、一作、一作に自分の課題を設け、それを克服するために書いているので」(p85) 逢坂冬馬 「僕は小説家としての一番の資質は、その小説を執筆しているときの自分が好きでいられるか、楽しくいられるかだと思っています」(p105) 古川未鈴 「アイドル辞めたら、私マジでなんにもねぇな」(p122) 太田光 「理解したいっていうか、やっぱり自分が助かりたいんですよ」(p140) 九段理江 「いやそれ、ちょっと、私が想像していたよりも恋ではないですか」(p169) 濱口竜介 「本当に何かを感じたら表現してください」(p180) 加納愛子 「なんでこんな大喜利おもろいやつが小説家になる?」(p207-208) 福本伸行 「根っこにあるのはやはり若い頃の忸怩たる思いですね」(p230) 加藤シゲアキ 「でも、あの空襲について知ってしまった以上は、伝えたい」(p241) さあ、次は火星に行くぜ! 追伸、めっちゃ降ってる↓

- 2026年2月5日

黄色い家川上未映子読み終わった「青春みたいだと思った」(p173) 想い出がいっぱいなら、生きていける。 「あの瞬間だけ、金がこの世の中でいちばん無意味なものになるんだ」(p369) お金が人を狂わせる、でも一度狂った人にしか見えない静寂があった。 「わたしらの家、黄色にする」(p478) 無理なことなんか、なんもないけど、わたしたちはがんじがらめで身動きとれないよ。 「すべてに倦んでいた」(p544) 悲しみの中で思い出される最高のカラオケ、リップヴァンウィンクルの花嫁を思い出した。 何もなかったように、生きていける。

黄色い家川上未映子読み終わった「青春みたいだと思った」(p173) 想い出がいっぱいなら、生きていける。 「あの瞬間だけ、金がこの世の中でいちばん無意味なものになるんだ」(p369) お金が人を狂わせる、でも一度狂った人にしか見えない静寂があった。 「わたしらの家、黄色にする」(p478) 無理なことなんか、なんもないけど、わたしたちはがんじがらめで身動きとれないよ。 「すべてに倦んでいた」(p544) 悲しみの中で思い出される最高のカラオケ、リップヴァンウィンクルの花嫁を思い出した。 何もなかったように、生きていける。 - 2026年2月3日

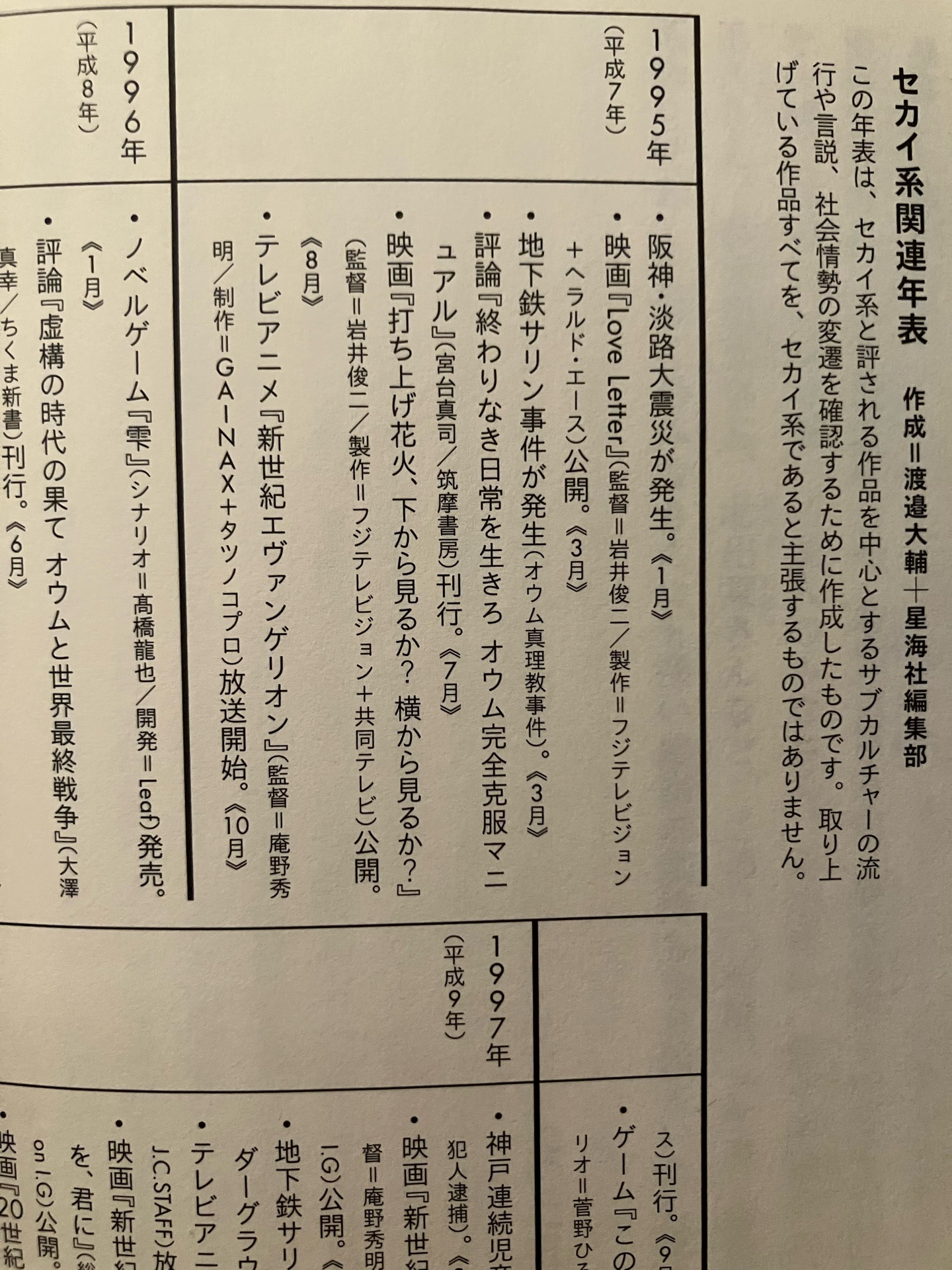

セカイ系入門渡邉大輔読み終わった「三島由紀夫とセカイ系的なもの」(p179) 「初期大江健三郎のセカイ系」(p183) 新海や庵野だけじゃない! 2002年に生まれ、いろいろ変遷があった物語構造「セカイ系」。 1930年代まで戻って、現在の状況である推しや界隈、2.5次元まで、セカイ系の視点で考える。 もはや日常系の時代で、コンテンツがまったり消費される時代に、セカイ系はどうなってゆくのか。 というどうでも良いことをつらつら考えられる、貴重な時間でした。 ↓年表も充実(p276-286)

セカイ系入門渡邉大輔読み終わった「三島由紀夫とセカイ系的なもの」(p179) 「初期大江健三郎のセカイ系」(p183) 新海や庵野だけじゃない! 2002年に生まれ、いろいろ変遷があった物語構造「セカイ系」。 1930年代まで戻って、現在の状況である推しや界隈、2.5次元まで、セカイ系の視点で考える。 もはや日常系の時代で、コンテンツがまったり消費される時代に、セカイ系はどうなってゆくのか。 というどうでも良いことをつらつら考えられる、貴重な時間でした。 ↓年表も充実(p276-286)

- 2026年1月31日

読み終わった「本当に辛いことは、言い出すのも苦しいものだ」(p28) いい。めっちゃいい。じわじわとくる。 「私という人間が大丈夫だったことなんて、一度たりともない」(p55) 心が擬人化して宙に浮かんでる。 外部環境と身体がぶつかるところが心なんだと東畑開人も言ってたし。 「何かがぐるりと一周したのを感じる」(p92) 誰も知らないバグが世の中にはあって、こっそり改修されたり、されなかったりしている。 誰も知らない話も世の中にはあって、誰にも話されずに宙に浮かんでいることもある。 (表題作) 「あれもこれも、相撲なのかもしれない」(p105) 体の不調のように身体性を感じる時、長い夢から目が覚める。 「祟りとはもしかしたら、怒りではなく悲しみを契機とするのかもしれない」(p139) 夢を見ている間に、生活は進んでいるし、子どもは成長していた。 (森と百式)

読み終わった「本当に辛いことは、言い出すのも苦しいものだ」(p28) いい。めっちゃいい。じわじわとくる。 「私という人間が大丈夫だったことなんて、一度たりともない」(p55) 心が擬人化して宙に浮かんでる。 外部環境と身体がぶつかるところが心なんだと東畑開人も言ってたし。 「何かがぐるりと一周したのを感じる」(p92) 誰も知らないバグが世の中にはあって、こっそり改修されたり、されなかったりしている。 誰も知らない話も世の中にはあって、誰にも話されずに宙に浮かんでいることもある。 (表題作) 「あれもこれも、相撲なのかもしれない」(p105) 体の不調のように身体性を感じる時、長い夢から目が覚める。 「祟りとはもしかしたら、怒りではなく悲しみを契機とするのかもしれない」(p139) 夢を見ている間に、生活は進んでいるし、子どもは成長していた。 (森と百式) - 2026年1月29日

時の家鳥山まこと読み終わった家について、あまりちゃんと考えてこなかった。 意匠を描くということについても。 「温められた無垢の床板も漆喰の白い壁もまた膨らみ、随分と前に過ぎ去った梅雨時に溜め込まれた水分は乾いた空気へと時間をかけて預けられてゆく」(p2) 建築士の著者が住宅をこんなにも動的に描いてくれる、生き物みたいだ。 「10年前のことなんて、昨日のことみたいにおぼろげです」(p57) 人との対話と。 「なぜ自分は残しておかなかったのだろうか」(p78) 建築との対話で、家とは何かを探るふりして人間を語る試み、意欲的です。 「人間の最期と家の最期はよく似ているかもしれへんなあ」(p125)

時の家鳥山まこと読み終わった家について、あまりちゃんと考えてこなかった。 意匠を描くということについても。 「温められた無垢の床板も漆喰の白い壁もまた膨らみ、随分と前に過ぎ去った梅雨時に溜め込まれた水分は乾いた空気へと時間をかけて預けられてゆく」(p2) 建築士の著者が住宅をこんなにも動的に描いてくれる、生き物みたいだ。 「10年前のことなんて、昨日のことみたいにおぼろげです」(p57) 人との対話と。 「なぜ自分は残しておかなかったのだろうか」(p78) 建築との対話で、家とは何かを探るふりして人間を語る試み、意欲的です。 「人間の最期と家の最期はよく似ているかもしれへんなあ」(p125) - 2026年1月27日

叫び畠山丑雄読み終わった「遠い鐘の余韻だけがいつまでも過ぎ去らない」(p4) 大衆の阿片が機能しない現代に、必要なものは万博か否か。 「念仏が叫びに、叫びが念仏になる」(p90) 叫んだもんがおらんようになっても、来歴のない土地で漏れ出した叫びに晒される。 「道ならぬ恋の、道がなかったとすれば後は散歩か」(p97) 郷土史のどこかに書いてある自分と遭遇したい。 一応、恋愛小説と言えなくもない、か?

叫び畠山丑雄読み終わった「遠い鐘の余韻だけがいつまでも過ぎ去らない」(p4) 大衆の阿片が機能しない現代に、必要なものは万博か否か。 「念仏が叫びに、叫びが念仏になる」(p90) 叫んだもんがおらんようになっても、来歴のない土地で漏れ出した叫びに晒される。 「道ならぬ恋の、道がなかったとすれば後は散歩か」(p97) 郷土史のどこかに書いてある自分と遭遇したい。 一応、恋愛小説と言えなくもない、か? - 2026年1月25日

言語化するための小説思考小川哲読み終わった「この国に法律が存在しているように、小説にも法律がある」(p12) 小説とは何か、著者とともに考える贅沢な体験。 思ってもないことが言語に圧縮される気持ちよさ。 「小説という形だからこそ、通常のコミュニケーションではあまり起こらない現象を発生させることもできるのだ」(p75) やっぱり小説はいい、という手垢にまみれた感想しか出てこない、嬉しい。 「「自分の価値観」を捨てると世界がどう見えてくるか」(p117) ゾンビになってまで、何かを考えたい。 その方法を教えてもらえました。 名作を描き続けているという自信と。 まだ途上なんだという謙虚さと。 読者に楽しんでもらおうというサービス精神と。 小説を超えた先に連れて行ってやるという意気込みと。 全部好きです。

言語化するための小説思考小川哲読み終わった「この国に法律が存在しているように、小説にも法律がある」(p12) 小説とは何か、著者とともに考える贅沢な体験。 思ってもないことが言語に圧縮される気持ちよさ。 「小説という形だからこそ、通常のコミュニケーションではあまり起こらない現象を発生させることもできるのだ」(p75) やっぱり小説はいい、という手垢にまみれた感想しか出てこない、嬉しい。 「「自分の価値観」を捨てると世界がどう見えてくるか」(p117) ゾンビになってまで、何かを考えたい。 その方法を教えてもらえました。 名作を描き続けているという自信と。 まだ途上なんだという謙虚さと。 読者に楽しんでもらおうというサービス精神と。 小説を超えた先に連れて行ってやるという意気込みと。 全部好きです。 - 2026年1月22日

まだ、うまく眠れない石田月美読み終わった支援者でも当事者でもないから「そっか」としか言えないよ、それしか思いつかないよ。 「誰も私たちを評価せず、誰からの視線もなく、開け放した窓から風が流れていた」(p54) 魔法使いだった著者。 姉との大阪生活、なんとも言えない、希望とも、悲しみとも。 「働けない者の苦しみはあまり知られていない」(p196) こんな体重と魂が乗った文章の前では、うっかり感想書けないよ。 麦茶でつくづく生活の大事さ、有り難さを感じました。 「あんた見てるとおもろいでな。それだけや」(p120) どうかあなたの明日が幸せでありますように。

まだ、うまく眠れない石田月美読み終わった支援者でも当事者でもないから「そっか」としか言えないよ、それしか思いつかないよ。 「誰も私たちを評価せず、誰からの視線もなく、開け放した窓から風が流れていた」(p54) 魔法使いだった著者。 姉との大阪生活、なんとも言えない、希望とも、悲しみとも。 「働けない者の苦しみはあまり知られていない」(p196) こんな体重と魂が乗った文章の前では、うっかり感想書けないよ。 麦茶でつくづく生活の大事さ、有り難さを感じました。 「あんた見てるとおもろいでな。それだけや」(p120) どうかあなたの明日が幸せでありますように。 - 2026年1月19日

- 2026年1月18日

- 2026年1月18日

- 2026年1月17日

野の医者は笑う東畑開人読み終わった「現代社会に対してゲリラ戦を展開しているようではないか」(p73) スピや心霊によるセラピーを受けまくった浪人心理士が心の治療について考える。 「そうだとすると、大変なことになる」(p99) こんな面白くて裏表がない文章で、つい著者を信頼してしまう、うまいよね。 「それはいわゆるポストモダンと言われる現代の不安だ」(p104) 不安で不安で、もう笑うしかない。 「私の研究は、臨床心理学の先人が築き上げてきたものを破壊するものではないか」(p183) え? 手から金粉出したことないの?

野の医者は笑う東畑開人読み終わった「現代社会に対してゲリラ戦を展開しているようではないか」(p73) スピや心霊によるセラピーを受けまくった浪人心理士が心の治療について考える。 「そうだとすると、大変なことになる」(p99) こんな面白くて裏表がない文章で、つい著者を信頼してしまう、うまいよね。 「それはいわゆるポストモダンと言われる現代の不安だ」(p104) 不安で不安で、もう笑うしかない。 「私の研究は、臨床心理学の先人が築き上げてきたものを破壊するものではないか」(p183) え? 手から金粉出したことないの?

読み込み中...