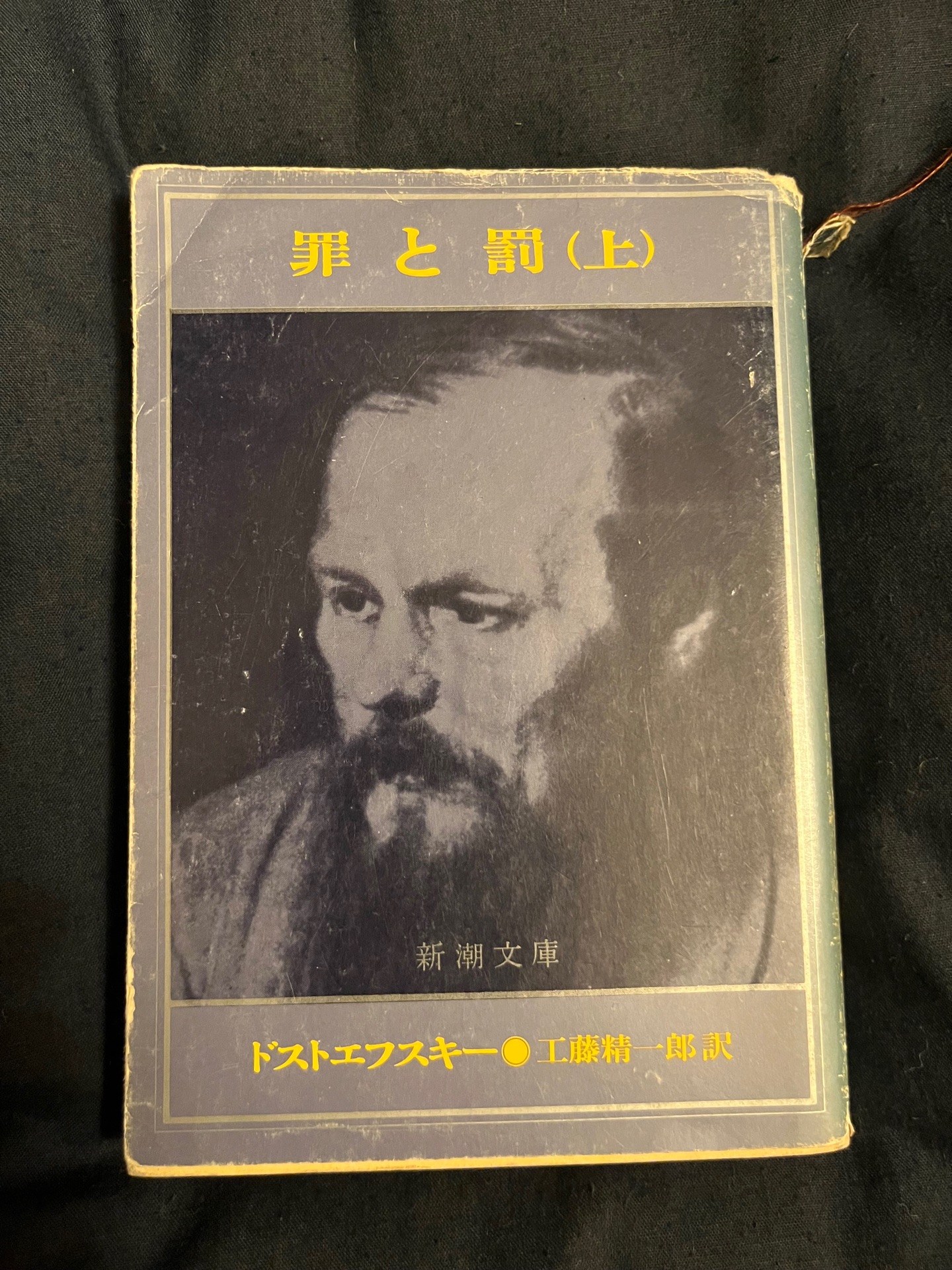

罪と罰 上

71件の記録

Rina@tsh2026年1月6日読み終わったカラマーゾフの兄弟に挫折してしまったので、こちらに変えてみた。名前が覚えられず苦戦。少しだけ自分の状況と似てる設定があって、親近感(?)湧いた。続きが気になる!

Rina@tsh2026年1月6日読み終わったカラマーゾフの兄弟に挫折してしまったので、こちらに変えてみた。名前が覚えられず苦戦。少しだけ自分の状況と似てる設定があって、親近感(?)湧いた。続きが気になる! ガバ鳥@luk5skywalker2025年11月13日読み終わった意外にとても面白かった、という感想がでた。若い頃は敬遠したり挫折してた本を今になって読んでみた形。 ああ、彼がこんなに惨めで救いのある人生になろうとは!

ガバ鳥@luk5skywalker2025年11月13日読み終わった意外にとても面白かった、という感想がでた。若い頃は敬遠したり挫折してた本を今になって読んでみた形。 ああ、彼がこんなに惨めで救いのある人生になろうとは!

- 綾鷹@ayataka2025年10月9日・《みんないろいろな方法で金を儲けている。だか らわたしも手っとり早く金持になろうと思ったのだ》正確な言葉はおぼえていないが、 他人の金で、手っとり早く、労せずに、という意味だ! みんな住居食事つきの生活 をしたり、他人のいいなりになったり、他人が噛んでくれたものを食べたりすることに、慣れきってしまったのです。そこへ、突然偉大なる時代(農奴解放)が訪れたものだから、みんなその正体をあらわしてしまったのさ でも、それなら、道徳というものは? それに規律といいますか…………… ・苦悩と苦痛は広い自覚と深い心にはつきものだよ。真に偉大な人々は、この世の中に大きな悲しみを感じ取るはずだと思うよ。

より@honeypie2025年9月24日読み終わった罪と罰上巻終わり。すごい長かった!きつい!きついけど本当に面白い! 疑われるロージャ、カマをかけられてたな あと「凡人と非凡人」理論についても出てきた。 そして最後にアルカージィ・イワーノヴィチ・スヴィドリガイロフという異様に長い名前の人が出てきて終わり。ロージャは逃げ切れるのか!?それとも捕まるのか!?このアルカージィ、何者なのか!? 次からは下巻。

より@honeypie2025年9月24日読み終わった罪と罰上巻終わり。すごい長かった!きつい!きついけど本当に面白い! 疑われるロージャ、カマをかけられてたな あと「凡人と非凡人」理論についても出てきた。 そして最後にアルカージィ・イワーノヴィチ・スヴィドリガイロフという異様に長い名前の人が出てきて終わり。ロージャは逃げ切れるのか!?それとも捕まるのか!?このアルカージィ、何者なのか!? 次からは下巻。

クリップ📎@clipper522025年9月6日また読みたいふと思い出した高校時代に読んだ。 もちろん旧版。 ラスコーリニコフの痛々しいほどの葛藤と苦悩は高校生にはあまりにも重たすぎたけど、ここからドストエフスキーばかり読むようになった。 また読みたい。

クリップ📎@clipper522025年9月6日また読みたいふと思い出した高校時代に読んだ。 もちろん旧版。 ラスコーリニコフの痛々しいほどの葛藤と苦悩は高校生にはあまりにも重たすぎたけど、ここからドストエフスキーばかり読むようになった。 また読みたい。

より@honeypie2025年8月25日読んでる罪と罰、第一部読んだ。 ついにラスコーリニコフが老婆とその妹を手にかけましたよ! 殺人まで行かなくても誰しも後ろ暗いことをしたことがあると思うんですけど、後ろ暗いことをする時って絶対計画通りに行かなくて、斧を取ろうと思ってたところに人がいたり、妹が帰ってきたり、運悪く客人が来たり、その客人が妙に冴えてたり、何故かそういうことが起きるんですよね…謎の感情移入をしてしまった 読者的にはラスコーリニコフ!早く逃げて!!と思って焦ったいんだけど、2人も殺してパニックに陥ってる状態なわけだし これは計画的犯罪に見えましたが、妹を殺したのは衝動でしかない。 ラスコーリニコフは金のないただの学生に見える。 極限まで貧乏になるとまともな思考すらできなくなっていって、なんかそれにプラスして「自分は特別」「ババアは殺して、金をみんなに分ける=いいこと」みたいな選民思想?みたいなのが前面に出ててやばい。自分を正当化している…?

より@honeypie2025年8月25日読んでる罪と罰、第一部読んだ。 ついにラスコーリニコフが老婆とその妹を手にかけましたよ! 殺人まで行かなくても誰しも後ろ暗いことをしたことがあると思うんですけど、後ろ暗いことをする時って絶対計画通りに行かなくて、斧を取ろうと思ってたところに人がいたり、妹が帰ってきたり、運悪く客人が来たり、その客人が妙に冴えてたり、何故かそういうことが起きるんですよね…謎の感情移入をしてしまった 読者的にはラスコーリニコフ!早く逃げて!!と思って焦ったいんだけど、2人も殺してパニックに陥ってる状態なわけだし これは計画的犯罪に見えましたが、妹を殺したのは衝動でしかない。 ラスコーリニコフは金のないただの学生に見える。 極限まで貧乏になるとまともな思考すらできなくなっていって、なんかそれにプラスして「自分は特別」「ババアは殺して、金をみんなに分ける=いいこと」みたいな選民思想?みたいなのが前面に出ててやばい。自分を正当化している…? 木蓮@aliensjean2025年8月17日読み終わった主人公は頭がよく他人の企みをよく見抜くが、それは自分へも向き苦悩する。犯罪を犯し、他人の目よりも自意識によって追い詰められ、罪の意識に耐えられない。良心の呵責というより、卑しい自分でいることに耐えられないという感じ。なるほど、それが罰ということかな?全然周りが見えていない感じで、若い時は主人公に同調して読んだだろうが、今は、何をやっているんだ!と思いながら読んだ。でも、自分にもそういう時期があったなとも思う。そんなわけで、私はポルフィーリィが好き。彼もそんな時期があったのだろうなと思うから。

木蓮@aliensjean2025年8月17日読み終わった主人公は頭がよく他人の企みをよく見抜くが、それは自分へも向き苦悩する。犯罪を犯し、他人の目よりも自意識によって追い詰められ、罪の意識に耐えられない。良心の呵責というより、卑しい自分でいることに耐えられないという感じ。なるほど、それが罰ということかな?全然周りが見えていない感じで、若い時は主人公に同調して読んだだろうが、今は、何をやっているんだ!と思いながら読んだ。でも、自分にもそういう時期があったなとも思う。そんなわけで、私はポルフィーリィが好き。彼もそんな時期があったのだろうなと思うから。 より@honeypie2025年8月12日読み始めた第1章の4部まで読みましたが、今のところソーニャがあんまり出てきてなくて意外。 あとロージャがお金がなくて、ていうか全体的に貧乏な人しか出てきてません。飲んだくれとキチガイと貧乏人ばっかり 妹の結婚話が出てきてるけど、これがどう転ぶか。 相手は「貧しい女を娶りたい」とか言っててモラハラを感じる。

より@honeypie2025年8月12日読み始めた第1章の4部まで読みましたが、今のところソーニャがあんまり出てきてなくて意外。 あとロージャがお金がなくて、ていうか全体的に貧乏な人しか出てきてません。飲んだくれとキチガイと貧乏人ばっかり 妹の結婚話が出てきてるけど、これがどう転ぶか。 相手は「貧しい女を娶りたい」とか言っててモラハラを感じる。

なかやま@asheepinthewell2025年7月20日読み終わった上巻読了。「『罪と罰』を読まない」もこのあたりまで読み返し、何度も笑ってしまいました。最後に登場したスベをみなさんお好きなようなので、このあとラスコとどんな会話を交わすのか楽しみ。

なかやま@asheepinthewell2025年7月20日読み終わった上巻読了。「『罪と罰』を読まない」もこのあたりまで読み返し、何度も笑ってしまいました。最後に登場したスベをみなさんお好きなようなので、このあとラスコとどんな会話を交わすのか楽しみ。

なかやま@asheepinthewell2025年7月17日読んでる第2章まで。毎日少しずつ読んでいます。いや本当は1日中これを読んでいたいくらい、面白いのですが。せっかくなのでノートをつけながら読んでいるので時間がかかる。そしてときどき「『罪と罰』を読まない」を読み返して、答え合わせ?をしています。

なかやま@asheepinthewell2025年7月17日読んでる第2章まで。毎日少しずつ読んでいます。いや本当は1日中これを読んでいたいくらい、面白いのですが。せっかくなのでノートをつけながら読んでいるので時間がかかる。そしてときどき「『罪と罰』を読まない」を読み返して、答え合わせ?をしています。

hitomi@h_t2025年5月19日読み始めた再読山城むつみの『小林秀雄とその戦時の時 「ドストエフスキイの文学」の空白』の衝撃で間髪を入れず手に取る。 『罪と罰』は江川訳と亀山訳も読んだけれどいちばん好きな工藤訳で。 (もちろん大島弓子訳?も大好き❤︎)

hitomi@h_t2025年5月19日読み始めた再読山城むつみの『小林秀雄とその戦時の時 「ドストエフスキイの文学」の空白』の衝撃で間髪を入れず手に取る。 『罪と罰』は江川訳と亀山訳も読んだけれどいちばん好きな工藤訳で。 (もちろん大島弓子訳?も大好き❤︎)

- 美鳩セオリ@seori-m2025年3月9日かつて読んだ『罪と罰』の日本最初の和訳は内田魯庵って人で、英語版からの重訳だった。英語版のタイトルは『Crime and Punishment』、ロシア語原典は『Преступление и наказание』。どちらも「罪」というよりは「犯行」「犯罪」の意味が強い。 魯庵はそれを意図的なのか、直感的なのかは分からないけど、あえて「罪」と訳した。日本語だと漢字一文字ずつになるのて、視覚デザイン的なインパクトも狙ったのだと思う。 ただし、「犯行」「犯罪」ではなく、「罪」と聞くと、私たち日本人は法律違反以上のもっと大きな概念を思い浮かべてしまう。 私は最初に読んだとき、当たり前のように罪の意識を持ったラスコーリニコフが、ソーニャとの出会いなどを通じていかに社会的な罰を受け入れていくか?という話だと思っていた。 しかし、そうではない読み方があった。 ラスコーリニコフがあらゆる心理的、社会的あるいは信仰的な罰を体感することによって、いかに罪の意識を獲得していくのか?を描いているのかもしれない、ってこと。 そして、実はこの作品は最後まで、ラスコーリニコフが罪の意識に目覚めたのかどうか?は描かれていない。

RIYO BOOKS@riyo_books2020年11月8日読み終わったソーニャの愛としてのシンボル、スヴィドリガイロフのニヒリズムとしてのシンボル、ドゥーニャの家族としてのシンボル、それぞれが抱く「思想の良さと危険性」

RIYO BOOKS@riyo_books2020年11月8日読み終わったソーニャの愛としてのシンボル、スヴィドリガイロフのニヒリズムとしてのシンボル、ドゥーニャの家族としてのシンボル、それぞれが抱く「思想の良さと危険性」 央河純@qxll051900年1月1日200頁だけ読み、そこから先が辛かった。また時間が空いたら読む。寒空の下、コタツに包まり黙々とドストエフスキーを読んだ青春時代があるやつしか信用できない。空腹を読書でしのいだ経験があるやつしか俺は愛せない

央河純@qxll051900年1月1日200頁だけ読み、そこから先が辛かった。また時間が空いたら読む。寒空の下、コタツに包まり黙々とドストエフスキーを読んだ青春時代があるやつしか信用できない。空腹を読書でしのいだ経験があるやつしか俺は愛せない