JUMPEI AMANO

@Amanong2

天野潤平。文鳥の世話人。本の編集者。2025年3月からの読書日記(新刊書籍がメイン)。ニュースレター「おゆき堂通信」の発行人。発言は個人の見解です。

- 2026年2月24日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第13章「文化遺産の民俗学」(後藤知美)読み終わる。関わる人も多く様々な利害があり権力がせめぎ合う領域だから、改めて大変だ。 第14章「災害の民俗学」(後藤知美)も読み終わる。良かった。大学生どころか中高生から(というか大人と学生が一緒になって)読んだら良いのではないか、と思う。 〈各地域で育まれた災害観や災害文化は、自然との関係のみに還元されるべきではなく、どのような歴史的・社会的文脈のなかで形成され変容してきたのかとあわせて論じる必要があるだろう。被災前後の両時間軸を見据え地域の日常との関わりから災害を捉えなおす視点が、改めて求められている(及川 2019)。〉(234頁)

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第13章「文化遺産の民俗学」(後藤知美)読み終わる。関わる人も多く様々な利害があり権力がせめぎ合う領域だから、改めて大変だ。 第14章「災害の民俗学」(後藤知美)も読み終わる。良かった。大学生どころか中高生から(というか大人と学生が一緒になって)読んだら良いのではないか、と思う。 〈各地域で育まれた災害観や災害文化は、自然との関係のみに還元されるべきではなく、どのような歴史的・社会的文脈のなかで形成され変容してきたのかとあわせて論じる必要があるだろう。被災前後の両時間軸を見据え地域の日常との関わりから災害を捉えなおす視点が、改めて求められている(及川 2019)。〉(234頁) - 2026年2月24日

- 2026年2月23日

ゆきどけ産声翻訳機暮田真名読み終わった就寝前読書@ 自宅劇薬のような100首。言葉の凝りがほぐされるどころか関節がはずされてしまうようで、こわい、たのしい、いたい、きもちいい。 暮田さん、本当に「読み」も「書き」も巧いよなあ。選りすぐりのアンソロジー。刺さる人にはブッ刺さると思う。物は試しでまずは触れてみることをお勧めしたい。

ゆきどけ産声翻訳機暮田真名読み終わった就寝前読書@ 自宅劇薬のような100首。言葉の凝りがほぐされるどころか関節がはずされてしまうようで、こわい、たのしい、いたい、きもちいい。 暮田さん、本当に「読み」も「書き」も巧いよなあ。選りすぐりのアンソロジー。刺さる人にはブッ刺さると思う。物は試しでまずは触れてみることをお勧めしたい。 - 2026年2月23日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第12章「メディアの民俗学」(大道晴香)読み終わる。〈民俗的なもの〉や既存の学知も含めて担い手が拡大しているネット怪談の複雑さ、面白い。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第12章「メディアの民俗学」(大道晴香)読み終わる。〈民俗的なもの〉や既存の学知も含めて担い手が拡大しているネット怪談の複雑さ、面白い。 - 2026年2月23日

- 2026年2月23日

- 2026年2月22日

- 2026年2月22日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第11章「笑いと娯楽の民俗学」(松岡薫)読み終わる。知らない領域で面白かった。「俄(にわか)」の研究をしてらっしゃるのか。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第11章「笑いと娯楽の民俗学」(松岡薫)読み終わる。知らない領域で面白かった。「俄(にわか)」の研究をしてらっしゃるのか。 - 2026年2月22日

シモーヌ 2026年冬号シモーヌ編集部読み始めたまだ読んでる@ 自宅特集1「フェミニズムから見たやまゆり園事件とその後の10年」読み終わる。今年のベスト特集候補では。全記事ひとりでも多くの人に読んでほしい。

シモーヌ 2026年冬号シモーヌ編集部読み始めたまだ読んでる@ 自宅特集1「フェミニズムから見たやまゆり園事件とその後の10年」読み終わる。今年のベスト特集候補では。全記事ひとりでも多くの人に読んでほしい。 - 2026年2月21日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第10章「祭りの芸能の民俗学」(塚原伸治)読み終わる。「第一民俗学芸能学界」による問い直しかっこよいな。「美学的民俗学」の再始動、「パフォーマンス論的転回」など、最近の動向も興味深い。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第10章「祭りの芸能の民俗学」(塚原伸治)読み終わる。「第一民俗学芸能学界」による問い直しかっこよいな。「美学的民俗学」の再始動、「パフォーマンス論的転回」など、最近の動向も興味深い。 - 2026年2月21日

本をひらく大森皓太,杉江由次読み終わった読み始めた@ 自宅〈振り返ればこの往復書簡で、大森さんは常に「言葉」の話をされていました。私はいつも「本」という形になったものの話をしていたような気がします。〉(杉江、118頁) ふたりの立脚点の違い、ズレがバネになって、この短い本に奥行きを与えているように思った。本と本屋の本、かと思いきや、それもありつつ言葉と希望についての本だった。 近い時期に出ている『書店員の怒りと悲しみと少しの愛』(KNOTT BOOKS)とあわせて読むと面白いかもしれない。もし読んだ方がいたらこちらもぜひ。特に若い方には。

本をひらく大森皓太,杉江由次読み終わった読み始めた@ 自宅〈振り返ればこの往復書簡で、大森さんは常に「言葉」の話をされていました。私はいつも「本」という形になったものの話をしていたような気がします。〉(杉江、118頁) ふたりの立脚点の違い、ズレがバネになって、この短い本に奥行きを与えているように思った。本と本屋の本、かと思いきや、それもありつつ言葉と希望についての本だった。 近い時期に出ている『書店員の怒りと悲しみと少しの愛』(KNOTT BOOKS)とあわせて読むと面白いかもしれない。もし読んだ方がいたらこちらもぜひ。特に若い方には。 - 2026年2月21日

- 2026年2月21日

- 2026年2月21日

- 2026年2月20日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第9章「怪異・妖怪の民俗学」(及川祥平)読み終わる。怪異・妖怪の「対象」としての、あるいは「方法」としての魅力。そこから何を問えるのか。面白った。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第9章「怪異・妖怪の民俗学」(及川祥平)読み終わる。怪異・妖怪の「対象」としての、あるいは「方法」としての魅力。そこから何を問えるのか。面白った。 - 2026年2月19日

本をひらく大森皓太,杉江由次いただきもの夕方、会社で原稿を読んでたら急に大森さんが現れて、くれた。八朔も一緒にくれた。いつも唐突に現れる友人であり、いつも大変お世話になっている書店主さん。ありがとう。ございます。拝読します。

本をひらく大森皓太,杉江由次いただきもの夕方、会社で原稿を読んでたら急に大森さんが現れて、くれた。八朔も一緒にくれた。いつも唐突に現れる友人であり、いつも大変お世話になっている書店主さん。ありがとう。ございます。拝読します。 - 2026年2月19日

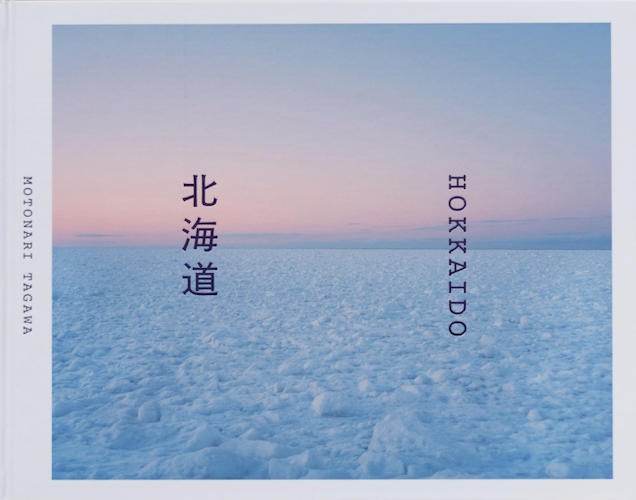

北海道田川基成読み終わった就寝前読書@ 自宅目の前の社会があまりに酷く、醜すぎるので、うつくしい本をひらいた。約10年かけて文字通り「北海道」を撮る。偉業だと思う。写真もすごいけど、田川さんは文章もすごい。「あとがき」含めて素晴らしい写真集だった。

北海道田川基成読み終わった就寝前読書@ 自宅目の前の社会があまりに酷く、醜すぎるので、うつくしい本をひらいた。約10年かけて文字通り「北海道」を撮る。偉業だと思う。写真もすごいけど、田川さんは文章もすごい。「あとがき」含めて素晴らしい写真集だった。 - 2026年2月19日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第7章「宗教の民俗学」(及川祥平)読み終わる。民間信仰、民俗宗教、民俗信仰、という言葉の整理からして面白い。「世俗化」をどう捉えるかという話も。 第8章「物語の民俗学」(山川志典)も読み終わる。「伝説」から論じられること、面白いな。地域社会の歴史認識、民俗学的な歴史像。「世間話」研究の発展性にも関心あり。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第7章「宗教の民俗学」(及川祥平)読み終わる。民間信仰、民俗宗教、民俗信仰、という言葉の整理からして面白い。「世俗化」をどう捉えるかという話も。 第8章「物語の民俗学」(山川志典)も読み終わる。「伝説」から論じられること、面白いな。地域社会の歴史認識、民俗学的な歴史像。「世間話」研究の発展性にも関心あり。 - 2026年2月18日

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第6章「環境の民俗学」(加藤秀雄)読み終わる。環境社会学は馴染みはちょくちょくあるけど、こちらあまり知らない領域の話で面白かった。 自分の好きな本にひきつけるなら、『生き物の死なせ方』や『「手に負えない」を編みなおす』第二部第三章「つくる」が面白かった人には、きっと面白いはず。

民俗学塚原伸治編,山川志典編,後藤知美編,辻本侑生編まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第6章「環境の民俗学」(加藤秀雄)読み終わる。環境社会学は馴染みはちょくちょくあるけど、こちらあまり知らない領域の話で面白かった。 自分の好きな本にひきつけるなら、『生き物の死なせ方』や『「手に負えない」を編みなおす』第二部第三章「つくる」が面白かった人には、きっと面白いはず。 - 2026年2月18日

書店員の怒りと悲しみと少しの愛大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太,大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅

書店員の怒りと悲しみと少しの愛大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太,大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅

読み込み中...