小名浜ピープルズ

50件の記録

- 萌@macmac_03152025年9月30日読んでる中途半端さに向き合いたくて。 ずっと気になっていて、渋谷のSPBSで両親へのプレゼントと一緒に購入。いわきに帰省する特急ひたちの中で読んでいった。続きはまた10月に。

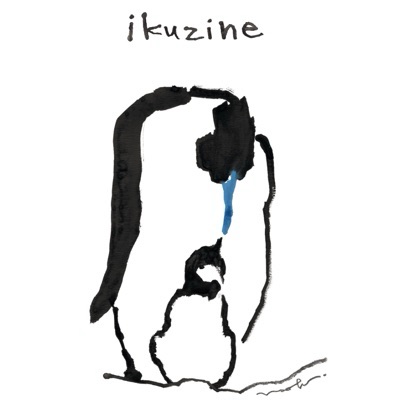

Yamada Keisuke@afro1082025年9月4日読み終わった坂内拓氏による美しい装画に惹かれて読んでみた。東日本大震災から14年が経過し、時の流れの早さを実感する一方で、福島県ではまだまだ「災後」という現実が存在している。そして、日本に住んでいるかぎりは常に「災前」とも言える状況にあり、その「災間」に生きる我々がどのように災害と向き合って生きていくのか、たくさんの視座に溢れていた。 タイトルどおり、著者のふるさとであり、今も住んでいる福島県小名浜を中心に、さまざまな人のエピソードおよび著者の思索で構成されたエッセイ集。冒頭の「はじめに」でまず心を掴まれた。それは著者の造語であり、本著のメインテーマでもある「共事者」という言葉に出会ったからだ。 中途半端であることそれ自体に意味があるはずだし、当事者でも専門家でもないからこそ果たせる役割だってあるんじゃないか。そう考えられるようになって、ぼくは「わたしの震災」を語っていいんだ、そうやって自分の立場から語っていかないと震災や原発事故の影響だってわからないじゃないかと思うようになった。そのプロセスで「共事者」なんて言葉が自分のなかから生まれた。共事者とは中途半端な人たちのことだ。自分自身の中途半端さに意味を見出したくて、つまり自分をなんとか勇気づけたくて出てきた言葉だった。 インターネット、SNSの台頭により、誰もが発信できるようになった時代、災害に限らずあらゆる場面で「当事者」性が求められる。外野のヤジは聞くに値しないこともあるが、「非当事者」だからこそ語れることがあるのではないか。それは自分がブログやポッドキャストで試みていることそのものだ。著者の「共事者」という言葉は、自分のアプローチに名前を与えてもらったように感じたのだった。 各章ごとに著者にゆかりのある「ピープルズ」が紹介されながら、その人のバックグラウンドや会話のやりとりを紹介しつつ、著者の思索が丁寧に描かれている。著名な人というわけではなく、福島に暮らし、自分なりにストラグルしている方々のリアルな姿は、エスノグラフィーのような魅力に溢れていた。自分が勝手に抱いていた被災後の実情や被災者像といったものを、読んでいる間にことごとく塗り替えられた。これこそが最大の魅力だ。押し付けの「復興」がどうしてワークしないのか、本著はその答えにもなっていると言える。 印象に残ったエピソードを挙げればキリがない。例えば、原発処理水の放出をめぐる漁業の話では、補償があれば安心なのかと思いきや、その補償が結果的に下駄を履かせてもらうような形になり、純粋な商売として競争ができない。商品の魅力そのものを伝えたいという思いが、補償によって逆に歪められてしまうもどかしさにハッとさせられた。 また、旅館の一角に設けられた「考証館」の話も興味深かった。旅館の一角に設けられた考証館では、津波で亡くなった子どもの遺品が展示されており、触れることまで許されている。その場所と国が用意した伝承館を対比しつつ、原発事故を経験した人たちによる新たなまちづくりに関する議論は、現場ならではのものだ。そして、遺族の方の今なお続く捜索活動へと繋がっていく流れは、災後は終わらないことを痛感させられた。 さらに、原発事故後、立ち入りが禁じられた双葉高校に当時の高校生と共に訪問するシーンは本著のハイライトと言えるだろう。被災したことの辛い現実よりも、母校を訪問したときに誰でもが抱くシンプルに懐かしい気持ちが上回る。若い人たちのそんな率直な感情の動きに驚いた。 終盤、著者が子どもと原発伝承館を訪ねる場面がある。そこで重ねられる何気ないやりとりの中で、子どもが発する真理と思えてしまう言葉の数々。「怒り」ではなく「悲しい」という感情が、被害者と加害者の境界線が曖昧にさせ、安易な二項対立ではないと著者が気づいていく。そして原発の無責任性に対して、子どもが発する「伝承」することへの意思表示。いくらビッグバジェットで豪華な施設を用意しても、最終的には人間の意思が重要なのだという対比にグッときた。 時間が経つほど、過去の災害に関する情報は届きにくくなる。だからこそ、風化しない媒体としての本に託される意味は大きい。本著は単なる当事者語りを超え、非当事者の心の持ち様にもフォーカスしている。読むことで、自分自身が「共事者」として何ができるのか考えさせられる一冊だった。

Yamada Keisuke@afro1082025年9月4日読み終わった坂内拓氏による美しい装画に惹かれて読んでみた。東日本大震災から14年が経過し、時の流れの早さを実感する一方で、福島県ではまだまだ「災後」という現実が存在している。そして、日本に住んでいるかぎりは常に「災前」とも言える状況にあり、その「災間」に生きる我々がどのように災害と向き合って生きていくのか、たくさんの視座に溢れていた。 タイトルどおり、著者のふるさとであり、今も住んでいる福島県小名浜を中心に、さまざまな人のエピソードおよび著者の思索で構成されたエッセイ集。冒頭の「はじめに」でまず心を掴まれた。それは著者の造語であり、本著のメインテーマでもある「共事者」という言葉に出会ったからだ。 中途半端であることそれ自体に意味があるはずだし、当事者でも専門家でもないからこそ果たせる役割だってあるんじゃないか。そう考えられるようになって、ぼくは「わたしの震災」を語っていいんだ、そうやって自分の立場から語っていかないと震災や原発事故の影響だってわからないじゃないかと思うようになった。そのプロセスで「共事者」なんて言葉が自分のなかから生まれた。共事者とは中途半端な人たちのことだ。自分自身の中途半端さに意味を見出したくて、つまり自分をなんとか勇気づけたくて出てきた言葉だった。 インターネット、SNSの台頭により、誰もが発信できるようになった時代、災害に限らずあらゆる場面で「当事者」性が求められる。外野のヤジは聞くに値しないこともあるが、「非当事者」だからこそ語れることがあるのではないか。それは自分がブログやポッドキャストで試みていることそのものだ。著者の「共事者」という言葉は、自分のアプローチに名前を与えてもらったように感じたのだった。 各章ごとに著者にゆかりのある「ピープルズ」が紹介されながら、その人のバックグラウンドや会話のやりとりを紹介しつつ、著者の思索が丁寧に描かれている。著名な人というわけではなく、福島に暮らし、自分なりにストラグルしている方々のリアルな姿は、エスノグラフィーのような魅力に溢れていた。自分が勝手に抱いていた被災後の実情や被災者像といったものを、読んでいる間にことごとく塗り替えられた。これこそが最大の魅力だ。押し付けの「復興」がどうしてワークしないのか、本著はその答えにもなっていると言える。 印象に残ったエピソードを挙げればキリがない。例えば、原発処理水の放出をめぐる漁業の話では、補償があれば安心なのかと思いきや、その補償が結果的に下駄を履かせてもらうような形になり、純粋な商売として競争ができない。商品の魅力そのものを伝えたいという思いが、補償によって逆に歪められてしまうもどかしさにハッとさせられた。 また、旅館の一角に設けられた「考証館」の話も興味深かった。旅館の一角に設けられた考証館では、津波で亡くなった子どもの遺品が展示されており、触れることまで許されている。その場所と国が用意した伝承館を対比しつつ、原発事故を経験した人たちによる新たなまちづくりに関する議論は、現場ならではのものだ。そして、遺族の方の今なお続く捜索活動へと繋がっていく流れは、災後は終わらないことを痛感させられた。 さらに、原発事故後、立ち入りが禁じられた双葉高校に当時の高校生と共に訪問するシーンは本著のハイライトと言えるだろう。被災したことの辛い現実よりも、母校を訪問したときに誰でもが抱くシンプルに懐かしい気持ちが上回る。若い人たちのそんな率直な感情の動きに驚いた。 終盤、著者が子どもと原発伝承館を訪ねる場面がある。そこで重ねられる何気ないやりとりの中で、子どもが発する真理と思えてしまう言葉の数々。「怒り」ではなく「悲しい」という感情が、被害者と加害者の境界線が曖昧にさせ、安易な二項対立ではないと著者が気づいていく。そして原発の無責任性に対して、子どもが発する「伝承」することへの意思表示。いくらビッグバジェットで豪華な施設を用意しても、最終的には人間の意思が重要なのだという対比にグッときた。 時間が経つほど、過去の災害に関する情報は届きにくくなる。だからこそ、風化しない媒体としての本に託される意味は大きい。本著は単なる当事者語りを超え、非当事者の心の持ち様にもフォーカスしている。読むことで、自分自身が「共事者」として何ができるのか考えさせられる一冊だった。

読書と旅と時々お酒@atsushi12342025年8月24日読み終わった災間に生きること。 その問いに向き合った一冊は心に響くものがありました。 人間、何かしら間の状態をい生きている。 それを理解するからこそ見えてくる世界がある。 視野が広がった一冊でした。

読書と旅と時々お酒@atsushi12342025年8月24日読み終わった災間に生きること。 その問いに向き合った一冊は心に響くものがありました。 人間、何かしら間の状態をい生きている。 それを理解するからこそ見えてくる世界がある。 視野が広がった一冊でした。 ryoya@ryoya07072025年7月18日買った妙蓮寺の本屋 生活綴方で開催された小松理研さんと安達茉莉子さんのトークイベントに行ってきた。小松さんは地元福島を拠点に活躍する書き手であり、働き手の方である。彼の活動はどこか遠目に眺めていた。10年くらい前から知っているけど、お会いする機会が今までなかった。今回の綴方のイベントでお会いできて良かった。いまの自分が出会いたいと思う方だった。トークでは文体の話、場所について語ること、ケアとデザインについて、など書くことを中心に安達さんと話してくれた。彼らの考え方が好きだ。それは今までの自分に足りなかったもの、、、足りなかったというか、出会えてこなかったものだからだと思う。彼らはきっと「足りなさ」という言葉を使わない。 「ピープルズ」という連関の中で、小松さんが変化しながら書き留めた言葉に触れていきたい。読み終えたとき、また自分も少し変われているといいな。それが楽しみ。

ryoya@ryoya07072025年7月18日買った妙蓮寺の本屋 生活綴方で開催された小松理研さんと安達茉莉子さんのトークイベントに行ってきた。小松さんは地元福島を拠点に活躍する書き手であり、働き手の方である。彼の活動はどこか遠目に眺めていた。10年くらい前から知っているけど、お会いする機会が今までなかった。今回の綴方のイベントでお会いできて良かった。いまの自分が出会いたいと思う方だった。トークでは文体の話、場所について語ること、ケアとデザインについて、など書くことを中心に安達さんと話してくれた。彼らの考え方が好きだ。それは今までの自分に足りなかったもの、、、足りなかったというか、出会えてこなかったものだからだと思う。彼らはきっと「足りなさ」という言葉を使わない。 「ピープルズ」という連関の中で、小松さんが変化しながら書き留めた言葉に触れていきたい。読み終えたとき、また自分も少し変われているといいな。それが楽しみ。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月3日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅10年を経た「震災後」を地元の人々はどう暮らしてきたのか。まさにそれぞれの暮らしが感情ののった言葉で綴られていた。 「ここから逃げられないのに、いつでも外に出られるんだって気持ちになれる。その感じ、小名浜っぽくないですか? 港って海に対して開かれてるから」(158頁) 「離れた数だけ、ふるさとができるっていうか」(197頁) ハッとする言葉がたくさんあったし、読み手によってハッとするくだりは違うんだろうな、とも思った。帯にある 〈ぼくらはみな、だれかの悲しみのよそ者だ。〉 という印象的な言葉と、本文で出会い直す。そういうことかと思う。読み終わったあとには、ぜひカバーを取り外してみてほしい。細部まで良い本だった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月3日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅10年を経た「震災後」を地元の人々はどう暮らしてきたのか。まさにそれぞれの暮らしが感情ののった言葉で綴られていた。 「ここから逃げられないのに、いつでも外に出られるんだって気持ちになれる。その感じ、小名浜っぽくないですか? 港って海に対して開かれてるから」(158頁) 「離れた数だけ、ふるさとができるっていうか」(197頁) ハッとする言葉がたくさんあったし、読み手によってハッとするくだりは違うんだろうな、とも思った。帯にある 〈ぼくらはみな、だれかの悲しみのよそ者だ。〉 という印象的な言葉と、本文で出会い直す。そういうことかと思う。読み終わったあとには、ぜひカバーを取り外してみてほしい。細部まで良い本だった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月2日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅「はじめに」を読んだ時点で、良いエッセイ集を買えたなあ、という手応えを感じる。88頁まで読む。 二つ目のエッセイ「処理水放出と海辺のまちの生業」に出てくる「生業訴訟」の訴状は、言葉が適切かはわからないけど、すごい文章。 四つ目のエッセイ「老舗温泉旅館に生まれた原子力災害考証館」は安田菜津紀さん『遺骨と祈り』ともリンクする内容だった。またこのエッセイは、「まちづくり」に関心のある人が読むときっといい。「まちづくりは失敗したなあ。まちづくりは本当に難しいね」(83頁)、「新しい国をつくるのも難しいと思うから、村づくりからもう一度やらないとダメだと思って」(84頁)。ある方の言葉。噛み締めたい。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月2日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅「はじめに」を読んだ時点で、良いエッセイ集を買えたなあ、という手応えを感じる。88頁まで読む。 二つ目のエッセイ「処理水放出と海辺のまちの生業」に出てくる「生業訴訟」の訴状は、言葉が適切かはわからないけど、すごい文章。 四つ目のエッセイ「老舗温泉旅館に生まれた原子力災害考証館」は安田菜津紀さん『遺骨と祈り』ともリンクする内容だった。またこのエッセイは、「まちづくり」に関心のある人が読むときっといい。「まちづくりは失敗したなあ。まちづくりは本当に難しいね」(83頁)、「新しい国をつくるのも難しいと思うから、村づくりからもう一度やらないとダメだと思って」(84頁)。ある方の言葉。噛み締めたい。

榎本@enomotocas2025年6月3日読み終わった中途半端に悶えているが、中途半端ではない。2011年3月11日、いわき市は津波の被害が甚大であった。それは相対的なことではない。私は見た。しかし、著者の中途半端さが問いを生み、問いをさらに問う。ふつうによいエッセイだった。

榎本@enomotocas2025年6月3日読み終わった中途半端に悶えているが、中途半端ではない。2011年3月11日、いわき市は津波の被害が甚大であった。それは相対的なことではない。私は見た。しかし、著者の中途半端さが問いを生み、問いをさらに問う。ふつうによいエッセイだった。

まふゆ@mafuyu_uuuuu2025年5月24日買った@ 紀伊國屋書店 札幌本店里山社さんのほかの本を買おうと調べているときに知った一冊 発売したらかならず買おうと思っていたので手元にむかえることができてうれしい◎

まふゆ@mafuyu_uuuuu2025年5月24日買った@ 紀伊國屋書店 札幌本店里山社さんのほかの本を買おうと調べているときに知った一冊 発売したらかならず買おうと思っていたので手元にむかえることができてうれしい◎ ゆべし太郎@skikzy2025年5月24日気になる読みたい小名浜。子供の頃からずっと身近にあった地名。福島に生まれ育ち、震災時に(そしてその後も)そこに居合わせなかった者としても読まねばと思う。装丁を目にした瞬間泣けてきたのははなぜだろうか。

ゆべし太郎@skikzy2025年5月24日気になる読みたい小名浜。子供の頃からずっと身近にあった地名。福島に生まれ育ち、震災時に(そしてその後も)そこに居合わせなかった者としても読まねばと思う。装丁を目にした瞬間泣けてきたのははなぜだろうか。