ハマダ

@MorningCityBooks

私的な読書記録

- 2026年2月1日

キリスト教入門の系譜岡本亮輔読みたい

キリスト教入門の系譜岡本亮輔読みたい - 2026年1月28日

ムーア人による報告レイラ・ララミ,木原善彦読み終わった人間がただ自分自身の魂の怪物と戦うだけでよかった最後の平和な時代、ジョイスとプルーストの時代は過ぎさりました。カフカ、ハシェク、ムージル、ブロッホの小説においては、怪物は外側から来るのであり、それはく歴史>と呼ばれています。...それは非個人的なもの、統御できないもの、計りしれないもの、理解できないものでありーそして誰もそこから逃れられないのです。中央ヨーロッパの偉大な小説たちの一群が<近代>の最終の逆説に気づき、それに触れ、それを捉えたのはその瞬間(1914年の大戦の直後)のことです。 [1983年「セルバンテスの貶められた遺産」]

ムーア人による報告レイラ・ララミ,木原善彦読み終わった人間がただ自分自身の魂の怪物と戦うだけでよかった最後の平和な時代、ジョイスとプルーストの時代は過ぎさりました。カフカ、ハシェク、ムージル、ブロッホの小説においては、怪物は外側から来るのであり、それはく歴史>と呼ばれています。...それは非個人的なもの、統御できないもの、計りしれないもの、理解できないものでありーそして誰もそこから逃れられないのです。中央ヨーロッパの偉大な小説たちの一群が<近代>の最終の逆説に気づき、それに触れ、それを捉えたのはその瞬間(1914年の大戦の直後)のことです。 [1983年「セルバンテスの貶められた遺産」] - 2026年1月23日

黒い豚の毛、白い豚の毛谷川毅,閻連科読みたい

黒い豚の毛、白い豚の毛谷川毅,閻連科読みたい - 2026年1月20日

大洪水 (河出文庫 ル 1-1)J M Gル・クレジオ読みたい

大洪水 (河出文庫 ル 1-1)J M Gル・クレジオ読みたい - 2026年1月11日

大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読みたい

大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読みたい - 2026年1月11日

読み終わった1859年に刊行されたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、これまで科学が解き明かせずにいた人類の起源を説明できると主張した。 近代科学の発達によって神による奇跡、自然を超越する存在者の介入は否定され、さらに進化論によって設計者としての神の存在をも否定されようとしていた。 ”旧約聖書の『創世記』にみられるような、神による人類の始祖アダムとエバの創造物語は、古代オリエントに伝わる多くの神話の一つに過ぎない。このことを進化論は白日の下に晒したのだった。” “神の奇跡や誤りなき言葉としての聖書を信じる、保守的な教会の指導者たちは、これに大 きな危惧を覚える。1910年から15年には、彼らを中心に12巻、91もの論文からなる『ザ・ファンダメンタルズ』が刊行された。同論文集は、進化論や高等批評を批判するのは当然ながら、他にもカトリック教会、無神論、さらにはモルモン教やエホバの証人などの異端的な考えを徹底的に批判する、伝統的なプロテスタント思想の集大成であったと言ってもよい。ちなみに、神学におけるモダニズムを否定する保守的なプロテスタントを原理主義者と呼ぶが、「原理主義」、つまり「ファンダメンタリズム」という名称は、この論文集に由来している。” この神学的モダニズムに対抗するする武器として「ディスペンセーション主義」という特殊な終末論がある。 この終末論の特徴はできる限り聖書の記述を文字通りの意味で読もうとする 解釈の方法を指し、それによるとユダヤ人との契約は依然として有効であり、終末の時代には、神は再び「イスラエル(ユダヤ民族・国家)」を主役として歴史を動かすと考える。具体的にはイスラエルを舞台に最終戦争(ハルマゲドン)が起こり、その最中にイエスが再臨する。 だとすればイスラエル国家が再建され、さらに米大使館テルアビブからエルサレムへの移転 は神の計画(タイムスケジュール)を早める、あるいは成就させることと解釈される。 つまり、イスラエルのへの支持は民主主義を守るためではなく、イエスの再臨を準備するためという理屈になる。 この原理主義、宗教右派は世俗から離れて純粋な教義を守ろうとする人々であり、独自のキリスト教系私立学校を創立していくが、”ボーン・アゲインした福音派”大統領ジミー・カーターは、事実上の人種差別を根拠として私学の非課税待遇を否定しようとする。このあたりから、原理主義、そこから派生した福音派の政治への接近がはじまる。 原理主義と福音派の違いとして”人種隔離”に対する考え方の違いがあるとされるが、福音派はにしても”個人の心の持ちよう”の問題だとして”人種差別”への反対運動には積極的に関与しない傾向がある。どちらにしろ世論はすでに70年代半ばの公民権運動を経て「人種差別は悪」という認識が定着しており、政治的的広がりは期待できない状況だった。そしてこの”人種隔離”、”人種差別”に対する考え方を超え、さらにカトリックをふくむ宗教右派してとしてまとまる大義名分として”人口中絶”という問題が”政治的武器”となっていく。 この宗教右派、保守と宗教左派、リベラルの対立分断は加速し続け、第二次トランプ政権においても現在進行形問題となっている。

読み終わった1859年に刊行されたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、これまで科学が解き明かせずにいた人類の起源を説明できると主張した。 近代科学の発達によって神による奇跡、自然を超越する存在者の介入は否定され、さらに進化論によって設計者としての神の存在をも否定されようとしていた。 ”旧約聖書の『創世記』にみられるような、神による人類の始祖アダムとエバの創造物語は、古代オリエントに伝わる多くの神話の一つに過ぎない。このことを進化論は白日の下に晒したのだった。” “神の奇跡や誤りなき言葉としての聖書を信じる、保守的な教会の指導者たちは、これに大 きな危惧を覚える。1910年から15年には、彼らを中心に12巻、91もの論文からなる『ザ・ファンダメンタルズ』が刊行された。同論文集は、進化論や高等批評を批判するのは当然ながら、他にもカトリック教会、無神論、さらにはモルモン教やエホバの証人などの異端的な考えを徹底的に批判する、伝統的なプロテスタント思想の集大成であったと言ってもよい。ちなみに、神学におけるモダニズムを否定する保守的なプロテスタントを原理主義者と呼ぶが、「原理主義」、つまり「ファンダメンタリズム」という名称は、この論文集に由来している。” この神学的モダニズムに対抗するする武器として「ディスペンセーション主義」という特殊な終末論がある。 この終末論の特徴はできる限り聖書の記述を文字通りの意味で読もうとする 解釈の方法を指し、それによるとユダヤ人との契約は依然として有効であり、終末の時代には、神は再び「イスラエル(ユダヤ民族・国家)」を主役として歴史を動かすと考える。具体的にはイスラエルを舞台に最終戦争(ハルマゲドン)が起こり、その最中にイエスが再臨する。 だとすればイスラエル国家が再建され、さらに米大使館テルアビブからエルサレムへの移転 は神の計画(タイムスケジュール)を早める、あるいは成就させることと解釈される。 つまり、イスラエルのへの支持は民主主義を守るためではなく、イエスの再臨を準備するためという理屈になる。 この原理主義、宗教右派は世俗から離れて純粋な教義を守ろうとする人々であり、独自のキリスト教系私立学校を創立していくが、”ボーン・アゲインした福音派”大統領ジミー・カーターは、事実上の人種差別を根拠として私学の非課税待遇を否定しようとする。このあたりから、原理主義、そこから派生した福音派の政治への接近がはじまる。 原理主義と福音派の違いとして”人種隔離”に対する考え方の違いがあるとされるが、福音派はにしても”個人の心の持ちよう”の問題だとして”人種差別”への反対運動には積極的に関与しない傾向がある。どちらにしろ世論はすでに70年代半ばの公民権運動を経て「人種差別は悪」という認識が定着しており、政治的的広がりは期待できない状況だった。そしてこの”人種隔離”、”人種差別”に対する考え方を超え、さらにカトリックをふくむ宗教右派してとしてまとまる大義名分として”人口中絶”という問題が”政治的武器”となっていく。 この宗教右派、保守と宗教左派、リベラルの対立分断は加速し続け、第二次トランプ政権においても現在進行形問題となっている。 - 2026年1月3日

別れのワルツミラン・クンデラ,西永良成読み終わった「…(ヴォードヴィルとは)予期せぬ誇張された偶然の一致を存分に活用することによって、大いに筋を引き立たせる形式です。ラビッシュがそうです。小説のなかではヴォードヴィル的な行き過ぎをもつ筋ほど、疑わしく、滑稽で、時代後れで、悪趣味なものは何もありません。フローベール以来、小説は筋立ての技巧を目立たなくしようと努め、その結果しばしば、どんな陰鬱な人生よりもさらに陰鬱 なものになってしまったのです。しかしながら(・・・・・) 初期においては、ヨーロッパの偉大な小説は ひとつの気晴らしだったのであり、真の小説家ならそれにノスタルジーを抱いているものです。さら に、気晴らしは何ら深刻さを排除するものではありません。『別れのワルツ」のなかの登場人物は、 人間はこの地上で生きるに値するだろうか、〈人間の爪から地球を解放す〉べきではないだろうか、 と自問します。このように問いの極端な重さと形式の極端な軽さとを結び合わせるというのが、私の 年来の野心なのです。しかもそれは、純粋に芸術的な野心ではありません。軽薄な形式と深刻な主題との結合こそ、私たちのドラマ(私たちのベッドで起こるドラマと同様、〈歴史〉の大舞台で私たちが演ずるドラマ)を、その恐るべき無意味さのうちに明らかにするものなのです」

別れのワルツミラン・クンデラ,西永良成読み終わった「…(ヴォードヴィルとは)予期せぬ誇張された偶然の一致を存分に活用することによって、大いに筋を引き立たせる形式です。ラビッシュがそうです。小説のなかではヴォードヴィル的な行き過ぎをもつ筋ほど、疑わしく、滑稽で、時代後れで、悪趣味なものは何もありません。フローベール以来、小説は筋立ての技巧を目立たなくしようと努め、その結果しばしば、どんな陰鬱な人生よりもさらに陰鬱 なものになってしまったのです。しかしながら(・・・・・) 初期においては、ヨーロッパの偉大な小説は ひとつの気晴らしだったのであり、真の小説家ならそれにノスタルジーを抱いているものです。さら に、気晴らしは何ら深刻さを排除するものではありません。『別れのワルツ」のなかの登場人物は、 人間はこの地上で生きるに値するだろうか、〈人間の爪から地球を解放す〉べきではないだろうか、 と自問します。このように問いの極端な重さと形式の極端な軽さとを結び合わせるというのが、私の 年来の野心なのです。しかもそれは、純粋に芸術的な野心ではありません。軽薄な形式と深刻な主題との結合こそ、私たちのドラマ(私たちのベッドで起こるドラマと同様、〈歴史〉の大舞台で私たちが演ずるドラマ)を、その恐るべき無意味さのうちに明らかにするものなのです」 - 2025年12月4日

人類の深奥に秘められた記憶モアメド・ムブガル・サール,野崎歓読みたい

人類の深奥に秘められた記憶モアメド・ムブガル・サール,野崎歓読みたい - 2025年11月23日

声の文化と文字の文化ウォルター・J.オング,Walter J.Ong,林正寛,桜井直文,糟谷啓介読みたい

声の文化と文字の文化ウォルター・J.オング,Walter J.Ong,林正寛,桜井直文,糟谷啓介読みたい - 2025年11月2日

読み終わった“実際、他のものにおいて示されるように、もし個体(ウーシアー)や基体(ヒュポケイメノン)という点で〈子〉が〈父〉と異なるならば、祈らねばならないのは、〈子〉にであって〈父〉にではないのか、あるいは両方にであるのか、それとも〈父〉だけにであるのか。?” “〈父〉と〈子〉が(世界を)創造していた間、〈聖霊〉は何をしていたのか?” 父なる神・子なるキリスト・聖霊の三者の関係をどのように理解するべきか、当時の神学者たちは、プラトン的哲学言語、概念を援用しながらこの三位一体教義を確立させていく。 < 認識されるものにとっても、認識されるということが善によって実現するだけでなく、 〔それらが「あること」やその「存在 デュナミス 〔真にあること〕」も、善によってそれらに付加されると言わねばならない。ただし、善はそれ自身が「存在ウーシアー〔真にあること〕」なのではなく、 位においても力 デュナミス においても存在ウーシアーの彼方 (epekeina tēs ousiās) に超越している。> プラトン「国家」 つまり、プラトン哲学の中心、「普遍(イデア)」と「個物(イデアへの参与者)」の 関係は神の本質(ousia)は一つであり、三つの位格(hypostasis)がそれを共有するという構造を説明し、また、一者(the One) → 理性(Nous)→ 魂(Psyche)→ 物質世界 という存在の階層構造は父から子へ、そして聖霊への流れパラフレーズされる また、プラトン以来の「ロゴス」概念(宇宙を秩序づける理性)は、キリスト教神学に」おいてはロゴス=キリストと解釈され、神の「言葉(理性)」としての子の存在を哲学的に説明する手段となった。 <ヨハネ福音書「はじめに言があった(Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος)」> さらにキリスト教に回心する以前に新プラトン主義哲学を深く学んだアウグスティヌス(354–430)は人間の内面に三位一体構造を見出すというあらたな議論を説き起こす。 それは、新プラトン主義的、一者(The One) 理知(Nous) → 魂(Psyche)を 父(創造の源)、子(神の言葉)、聖霊(愛・結合の原理)の三位一体へと、 そして人間精神の三機能(記憶・知性・意志)へと、新プラトン主義的な「内面への上昇」をキリスト教神学的に昇華させていくというアプローチであったが、 ”実際、人間が三位一体の神の像に従って創られている以上、人間の内にも神の三位一体的 な働きの痕跡があるはずだ。しかし、アウグスティヌスは、我々の精神内の似像からその原 型である神の三位一体性を、いわば外側から俯瞰するような類比的思考によって探り当てよ うとしているわけではないし、そもそもそのようなことが可能だとは微塵も考えていない。 彼の方法は、むしろもっと徹底して自己内在的であることによって初めて可能となる 自己無化の遂行であり、自己の内奥への超越とさえ言い得る記憶論、メモリアだった。” 中世哲学者、”山田晶の言うように、「人間の精神はそのもっとも奥深いところにおいて、 超越者である神にむかって開かれている」のだ。こうした「自己の内の奥底へと超越する」 という一見すると自己矛盾しているようにも見えかねない結論を真に理解するためにこそ、 アウグスティヌスは人間の精神の内に見出される神の愛の三位一体構造の痕跡を、いわば補助線として利用していく。” 正式な公会議は第1回(325年) 第一ニカイア公会議から、第7回(787年) 第二ニカイア公会議 とされているが、時代とともに神学論争的熱気は失われ、政争の場となっていく。 ”その後、神からの真理の光であるキリストへの信仰に代わって、人間における自然の光すなわち理性に基づく合理主義的なデカルト哲学が先陣を切り、カントによる啓蒙思想が確立 した人間中心的な近代思想の流れの中で、三位一体論のもつ意義は大きく減衰していくこと となる。” それでも、”政治的諸概念を神学の世俗化とみなすカール・シュ ミットのいわゆる「政治神学」に対し、神の一者支配という政治神学的パラダイム自体の挫折を宣告したエリク・ベテルソン、さらに今世紀に入り両者の論争をオイコノミアの観点か ら解釈し直したジョルジョ・アガンベン”など現在も神学概念の有効性はなくなってはいない。

読み終わった“実際、他のものにおいて示されるように、もし個体(ウーシアー)や基体(ヒュポケイメノン)という点で〈子〉が〈父〉と異なるならば、祈らねばならないのは、〈子〉にであって〈父〉にではないのか、あるいは両方にであるのか、それとも〈父〉だけにであるのか。?” “〈父〉と〈子〉が(世界を)創造していた間、〈聖霊〉は何をしていたのか?” 父なる神・子なるキリスト・聖霊の三者の関係をどのように理解するべきか、当時の神学者たちは、プラトン的哲学言語、概念を援用しながらこの三位一体教義を確立させていく。 < 認識されるものにとっても、認識されるということが善によって実現するだけでなく、 〔それらが「あること」やその「存在 デュナミス 〔真にあること〕」も、善によってそれらに付加されると言わねばならない。ただし、善はそれ自身が「存在ウーシアー〔真にあること〕」なのではなく、 位においても力 デュナミス においても存在ウーシアーの彼方 (epekeina tēs ousiās) に超越している。> プラトン「国家」 つまり、プラトン哲学の中心、「普遍(イデア)」と「個物(イデアへの参与者)」の 関係は神の本質(ousia)は一つであり、三つの位格(hypostasis)がそれを共有するという構造を説明し、また、一者(the One) → 理性(Nous)→ 魂(Psyche)→ 物質世界 という存在の階層構造は父から子へ、そして聖霊への流れパラフレーズされる また、プラトン以来の「ロゴス」概念(宇宙を秩序づける理性)は、キリスト教神学に」おいてはロゴス=キリストと解釈され、神の「言葉(理性)」としての子の存在を哲学的に説明する手段となった。 <ヨハネ福音書「はじめに言があった(Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος)」> さらにキリスト教に回心する以前に新プラトン主義哲学を深く学んだアウグスティヌス(354–430)は人間の内面に三位一体構造を見出すというあらたな議論を説き起こす。 それは、新プラトン主義的、一者(The One) 理知(Nous) → 魂(Psyche)を 父(創造の源)、子(神の言葉)、聖霊(愛・結合の原理)の三位一体へと、 そして人間精神の三機能(記憶・知性・意志)へと、新プラトン主義的な「内面への上昇」をキリスト教神学的に昇華させていくというアプローチであったが、 ”実際、人間が三位一体の神の像に従って創られている以上、人間の内にも神の三位一体的 な働きの痕跡があるはずだ。しかし、アウグスティヌスは、我々の精神内の似像からその原 型である神の三位一体性を、いわば外側から俯瞰するような類比的思考によって探り当てよ うとしているわけではないし、そもそもそのようなことが可能だとは微塵も考えていない。 彼の方法は、むしろもっと徹底して自己内在的であることによって初めて可能となる 自己無化の遂行であり、自己の内奥への超越とさえ言い得る記憶論、メモリアだった。” 中世哲学者、”山田晶の言うように、「人間の精神はそのもっとも奥深いところにおいて、 超越者である神にむかって開かれている」のだ。こうした「自己の内の奥底へと超越する」 という一見すると自己矛盾しているようにも見えかねない結論を真に理解するためにこそ、 アウグスティヌスは人間の精神の内に見出される神の愛の三位一体構造の痕跡を、いわば補助線として利用していく。” 正式な公会議は第1回(325年) 第一ニカイア公会議から、第7回(787年) 第二ニカイア公会議 とされているが、時代とともに神学論争的熱気は失われ、政争の場となっていく。 ”その後、神からの真理の光であるキリストへの信仰に代わって、人間における自然の光すなわち理性に基づく合理主義的なデカルト哲学が先陣を切り、カントによる啓蒙思想が確立 した人間中心的な近代思想の流れの中で、三位一体論のもつ意義は大きく減衰していくこと となる。” それでも、”政治的諸概念を神学の世俗化とみなすカール・シュ ミットのいわゆる「政治神学」に対し、神の一者支配という政治神学的パラダイム自体の挫折を宣告したエリク・ベテルソン、さらに今世紀に入り両者の論争をオイコノミアの観点か ら解釈し直したジョルジョ・アガンベン”など現在も神学概念の有効性はなくなってはいない。 - 2025年11月1日

絶滅しそうな世界の文字ティム・ブルックス,黒輪篤嗣読みたい

絶滅しそうな世界の文字ティム・ブルックス,黒輪篤嗣読みたい - 2025年10月25日

美の進化リチャード・O・プラム,黒沢令子読みたい

美の進化リチャード・O・プラム,黒沢令子読みたい - 2025年10月5日

- 2025年10月5日

コンプレックス河合隼雄読み終わった夢。私はハイキングをしていた。私は岡のある景色の中の小道を歩いていた。太陽は輝き、 四方を広く見渡せる光景が開けた。そして、私は道端の小さい礼拝堂へとやってきた。扉が少し開いており、私は中へはいった。驚いたことには、祭壇にはマリヤの像も十字架像もなくて、素晴らしい生け花があるだけであった。しかし、祭壇の前のその花の上に一人のヨガ行者 がこちらを向いて、結跏趺坐し深い瞑想にふけっていた。彼の顔をもっとよく見ると、彼は私の顔をしていることがわかった。私は深い恐怖に襲われ、目覚めながら考えた。「あー、彼が私を瞑想している人だ。彼は夢を見、私はその夢だ。」若し彼が目覚めたら、私はもはや存在しなくなるだろうと、私は知っていた。

コンプレックス河合隼雄読み終わった夢。私はハイキングをしていた。私は岡のある景色の中の小道を歩いていた。太陽は輝き、 四方を広く見渡せる光景が開けた。そして、私は道端の小さい礼拝堂へとやってきた。扉が少し開いており、私は中へはいった。驚いたことには、祭壇にはマリヤの像も十字架像もなくて、素晴らしい生け花があるだけであった。しかし、祭壇の前のその花の上に一人のヨガ行者 がこちらを向いて、結跏趺坐し深い瞑想にふけっていた。彼の顔をもっとよく見ると、彼は私の顔をしていることがわかった。私は深い恐怖に襲われ、目覚めながら考えた。「あー、彼が私を瞑想している人だ。彼は夢を見、私はその夢だ。」若し彼が目覚めたら、私はもはや存在しなくなるだろうと、私は知っていた。 - 2025年9月29日

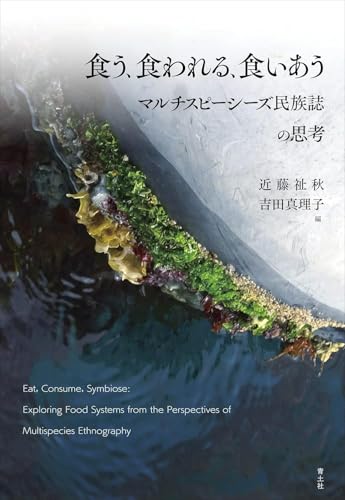

食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考ポール・ハンセン,合原織部,吉田真理子,奥野克巳,河合史子,福本純子,西川芳昭,近藤祉秋,鈴木和歌奈読みたい

食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考ポール・ハンセン,合原織部,吉田真理子,奥野克巳,河合史子,福本純子,西川芳昭,近藤祉秋,鈴木和歌奈読みたい - 2025年9月7日

ブルーについての哲学的考察ウィリアム・H.ギャス,William H.Gass,大崎ふみ子,須山静夫読みたい

ブルーについての哲学的考察ウィリアム・H.ギャス,William H.Gass,大崎ふみ子,須山静夫読みたい - 2025年8月31日

神話と人間ロジェ・カイヨワ,久米博読み終わったカイヨワにとって人間とは当然ながら自然界における生物であり、他の生物と違うところがあるとすれば、それはフィクションを構築する知性である。 神話は人間が自然を認識するための装置であり、それは宇宙の秩序を説明し、社会規範を正当化し、さらにその関係性において人間の存在そのものに意味を与える。

神話と人間ロジェ・カイヨワ,久米博読み終わったカイヨワにとって人間とは当然ながら自然界における生物であり、他の生物と違うところがあるとすれば、それはフィクションを構築する知性である。 神話は人間が自然を認識するための装置であり、それは宇宙の秩序を説明し、社会規範を正当化し、さらにその関係性において人間の存在そのものに意味を与える。 - 2025年8月22日

火山の下マルカム・ラウリー,山崎暁子,斎藤兆史,渡辺暁読み終わった「人生という旅の途上で、私は道のない暗い森を歩いていることに気付く」 1938年、世界戦争前夜。解放と破滅が共存する祝祭的時間のなかで、男は堕落の極限に至り、文明は崩壊を予感し、世界は終末へと加速する。

火山の下マルカム・ラウリー,山崎暁子,斎藤兆史,渡辺暁読み終わった「人生という旅の途上で、私は道のない暗い森を歩いていることに気付く」 1938年、世界戦争前夜。解放と破滅が共存する祝祭的時間のなかで、男は堕落の極限に至り、文明は崩壊を予感し、世界は終末へと加速する。 - 2025年8月10日

人間と聖なるもの改訳版ロジェ・カイヨワ,Roger Caillois,中村典子,吉本素子,塚原史,守永直幹,小幡一雄読みたい

人間と聖なるもの改訳版ロジェ・カイヨワ,Roger Caillois,中村典子,吉本素子,塚原史,守永直幹,小幡一雄読みたい - 2025年8月7日

レ・ミゼラブル 第一部 ファンチーヌ(892;892)ヴィクトール・ユゴー,西永良成読みたい

レ・ミゼラブル 第一部 ファンチーヌ(892;892)ヴィクトール・ユゴー,西永良成読みたい

読み込み中...