fuyunowaqs

@paajiiym

読んだ本の内容と感想を気ままに載せます

2025.03.07登録/2025.09.10〜非公開

- 2025年9月11日

痛いところから見えるもの頭木弘樹積読

痛いところから見えるもの頭木弘樹積読 - 2025年9月9日

さあ、めがねをかけよう!ヘレナ・ハラシュトヴァ絵本眼鏡を必要とする子どもが安心して前向きな気持ちで過ごせるように、明るくカラフルな絵がたくさん描かれている。人間の目のしくみやメガネの歴史、おしゃれなデザインの紹介、動物や昆虫などほかの生き物の目についても知るきっかけを作ってくれる。 また、はじめて子ども用の眼鏡を作ろうとしている保護者に寄り添うような小児眼科医のあとがきにもホスピタリティを感じた。 文章はヘレナ・ハラシュトヴァ、チェコスロバキア生まれ。絵はアナ・コーベン、ウクライナ生まれ。

さあ、めがねをかけよう!ヘレナ・ハラシュトヴァ絵本眼鏡を必要とする子どもが安心して前向きな気持ちで過ごせるように、明るくカラフルな絵がたくさん描かれている。人間の目のしくみやメガネの歴史、おしゃれなデザインの紹介、動物や昆虫などほかの生き物の目についても知るきっかけを作ってくれる。 また、はじめて子ども用の眼鏡を作ろうとしている保護者に寄り添うような小児眼科医のあとがきにもホスピタリティを感じた。 文章はヘレナ・ハラシュトヴァ、チェコスロバキア生まれ。絵はアナ・コーベン、ウクライナ生まれ。 - 2025年9月8日

ポーランド吉田忠正読んだ以前読んだフィンランドとインドネシアの特集がよかったシリーズ。トカルチュクの作品の舞台についてすこしでも雰囲気を知りたくて、ポーランドを選んだ。2025年4月刊行、めちゃくちゃ新しい。 衣食住、宗教、歴史、教育、文化などさまざまな角度からポーランドを眺めることができた……けど、とにかく食べ物のページがおいしそ〜〜〜で平静ではいられなかった。キノコのスープ、レチョ、バルシチ、フウォドニク、ジュレック、ピエロギ、ピエルクニク、ポンチェク……

ポーランド吉田忠正読んだ以前読んだフィンランドとインドネシアの特集がよかったシリーズ。トカルチュクの作品の舞台についてすこしでも雰囲気を知りたくて、ポーランドを選んだ。2025年4月刊行、めちゃくちゃ新しい。 衣食住、宗教、歴史、教育、文化などさまざまな角度からポーランドを眺めることができた……けど、とにかく食べ物のページがおいしそ〜〜〜で平静ではいられなかった。キノコのスープ、レチョ、バルシチ、フウォドニク、ジュレック、ピエロギ、ピエルクニク、ポンチェク…… - 2025年9月6日

文化が違えば,心も違う?北山忍読み始めた第1章、とくに第5節後半がおもしろすぎてかれこれ4周目だけどさすがに次に進もうと思う。「はじめに」を読んで、同日発売の平野啓一郎さんの新書も併読したほうが良さそうと感じた。

文化が違えば,心も違う?北山忍読み始めた第1章、とくに第5節後半がおもしろすぎてかれこれ4周目だけどさすがに次に進もうと思う。「はじめに」を読んで、同日発売の平野啓一郎さんの新書も併読したほうが良さそうと感じた。 - 2025年9月4日

- 2025年9月3日

- 2025年9月3日

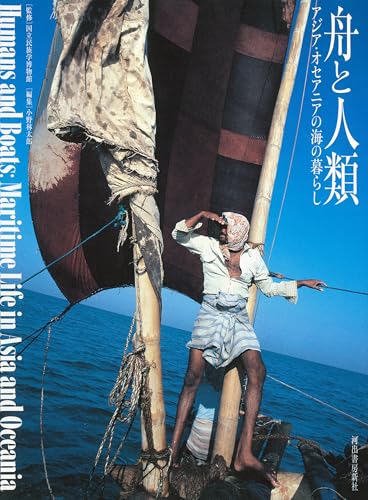

舟と人類国立民族学博物館,小野林太郎気になる

舟と人類国立民族学博物館,小野林太郎気になる - 2025年9月2日

星の花濱野京子読んだひと目でわかるNaffyさんの装画に惹かれて前情報なしで読んだ。 架空の外国を舞台にしたジュブナイルらしい雰囲気で始まり、第一部の終盤で急展開、第二部では作品世界の土台と背景がきめ細かに拡張される。第三部は主人公の意志と行動が過去をすくい上げて現在と未来に繋がる波を生み出し、身辺から遥か世界へと人々を動かしてゆく壮大なフィクションだった。 ネタバレを避けたいのでくわしくは触れないが、読んでいてつらいと感じるシーンも多く、第二部の終わりまでたどり着いた時、あまり感じたことのないタイプの疲労を自覚して、本を閉じて数分歩き回った。 本書には作者によるあとがきや解説がない。好きなように読んでいいと許されているようで、なんとなく好ましかった。 装丁は田中久子さん。 田中さんのお仕事は、整然としたページデザインで読みやすい一方、カバーや扉などの色合わせが好みではないことも多い。ノスタルジックで切ない雰囲気の装画とカットなのに、このペンキ塗りたてみたいな鮮やかな青は……画面越しでは気にならないかもしれないが、実物はギョッとするくらいコントラストが激しい。物語の鍵となる象徴的な色だろうかと気をつけながら読んだけど、それらしい描写は見つけられず、もやもやが残った。

星の花濱野京子読んだひと目でわかるNaffyさんの装画に惹かれて前情報なしで読んだ。 架空の外国を舞台にしたジュブナイルらしい雰囲気で始まり、第一部の終盤で急展開、第二部では作品世界の土台と背景がきめ細かに拡張される。第三部は主人公の意志と行動が過去をすくい上げて現在と未来に繋がる波を生み出し、身辺から遥か世界へと人々を動かしてゆく壮大なフィクションだった。 ネタバレを避けたいのでくわしくは触れないが、読んでいてつらいと感じるシーンも多く、第二部の終わりまでたどり着いた時、あまり感じたことのないタイプの疲労を自覚して、本を閉じて数分歩き回った。 本書には作者によるあとがきや解説がない。好きなように読んでいいと許されているようで、なんとなく好ましかった。 装丁は田中久子さん。 田中さんのお仕事は、整然としたページデザインで読みやすい一方、カバーや扉などの色合わせが好みではないことも多い。ノスタルジックで切ない雰囲気の装画とカットなのに、このペンキ塗りたてみたいな鮮やかな青は……画面越しでは気にならないかもしれないが、実物はギョッとするくらいコントラストが激しい。物語の鍵となる象徴的な色だろうかと気をつけながら読んだけど、それらしい描写は見つけられず、もやもやが残った。 - 2025年8月31日

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩WITMonth読んだ読み終えてからも波紋のように広がって、重なり響きあう、ふしぎな作品だった。得難い体験をさせてもらった。 訳者あとがきによれば、挿話の数は111らしい。場面が変わるたびに、また距離も時間も離れた話に移ったな、と思っていても、読み進めると語り手とマルタのそばに手繰り寄せられるというか、透明だった糸が姿を現してえにしの繋がりを知らせてくれるような構成だと思った。語り手の好意にひっぱられて、老齢のマルタの平穏無事を祈るような気持ちで読んでいた。作者の善意に縋りたかった。 語り手が自身について開示した「乳母」の305ページで胸が震えた。トカルチュクのほかの作品もかならず読みたい。

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩WITMonth読んだ読み終えてからも波紋のように広がって、重なり響きあう、ふしぎな作品だった。得難い体験をさせてもらった。 訳者あとがきによれば、挿話の数は111らしい。場面が変わるたびに、また距離も時間も離れた話に移ったな、と思っていても、読み進めると語り手とマルタのそばに手繰り寄せられるというか、透明だった糸が姿を現してえにしの繋がりを知らせてくれるような構成だと思った。語り手の好意にひっぱられて、老齢のマルタの平穏無事を祈るような気持ちで読んでいた。作者の善意に縋りたかった。 語り手が自身について開示した「乳母」の305ページで胸が震えた。トカルチュクのほかの作品もかならず読みたい。 - 2025年8月30日

ウクライナ わたしのことも思いだしてジョージ・バトラー,原田勝気になる昨夜のNHK BS 『国際報道2025』番組後半の特集 「Human@globe」で知った。 作者はイギリスのイラストレーターでジャーナリスト。アフガニスタン、シリア、イラクなど、世界中の紛争地帯へ足を運び、現地で見た"日常"を写生しながら、市民や軍人、お年寄りから子どもまで、さまざまな当事者から話を聞く活動を続けているらしい。ヘルメットと防弾ベストを身につけて、瓦礫が散らばったままの道路に腰をおろして、画板を膝にのせて、破壊された町並みをスケッチする姿が忘れられない。

ウクライナ わたしのことも思いだしてジョージ・バトラー,原田勝気になる昨夜のNHK BS 『国際報道2025』番組後半の特集 「Human@globe」で知った。 作者はイギリスのイラストレーターでジャーナリスト。アフガニスタン、シリア、イラクなど、世界中の紛争地帯へ足を運び、現地で見た"日常"を写生しながら、市民や軍人、お年寄りから子どもまで、さまざまな当事者から話を聞く活動を続けているらしい。ヘルメットと防弾ベストを身につけて、瓦礫が散らばったままの道路に腰をおろして、画板を膝にのせて、破壊された町並みをスケッチする姿が忘れられない。 - 2025年8月29日

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩読んでるWITMonth半分ほど読んだ。 こういう形式の小説は初めてで、言葉であらわすのが難しい、ふしぎな気持ちになっている。丁寧で優しくて穏やか、平々凡々とした語りと、夢と現実の境があいまいになるような、空想と日常のあいだをシームレスに泳ぐものを追いかけるような構成。すっかり油断したころに、今度は毒キノコを使ったレシピが出てきてまた笑ってしまった。笑っていい内容じゃないのに……

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩読んでるWITMonth半分ほど読んだ。 こういう形式の小説は初めてで、言葉であらわすのが難しい、ふしぎな気持ちになっている。丁寧で優しくて穏やか、平々凡々とした語りと、夢と現実の境があいまいになるような、空想と日常のあいだをシームレスに泳ぐものを追いかけるような構成。すっかり油断したころに、今度は毒キノコを使ったレシピが出てきてまた笑ってしまった。笑っていい内容じゃないのに…… - 2025年8月27日

氷河が融けゆく国・アイスランドの物語アンドリ・スナイル・マグナソン,朱位昌併気になる

氷河が融けゆく国・アイスランドの物語アンドリ・スナイル・マグナソン,朱位昌併気になる - 2025年8月26日

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩読み始めたWITMonth#WITMonth 2025 として。作者のオルガ・トカルチュクはポーランドの作家。 周囲の人やものに対する丁寧な目配りとなめらかで落ち着いた語りの中でとつぜん、でもごく自然な流れでエノキのコロッケのレシピが出てきて笑ってしまった。

昼の家、夜の家オルガ・トカルチュク,小椋彩読み始めたWITMonth#WITMonth 2025 として。作者のオルガ・トカルチュクはポーランドの作家。 周囲の人やものに対する丁寧な目配りとなめらかで落ち着いた語りの中でとつぜん、でもごく自然な流れでエノキのコロッケのレシピが出てきて笑ってしまった。 - 2025年8月26日

奔放な生、うつくしい実験サイディヤ・ハートマン,ハーン小路恭子,榎本空気になる

奔放な生、うつくしい実験サイディヤ・ハートマン,ハーン小路恭子,榎本空気になる - 2025年8月24日

ペンギンにさよならをいう方法ヘイゼル・プライア,圷香織積読年初の刊行案内から楽しみにしていた"Away with the Penguins"の邦訳 ISBNから引いたデータなのにKindleマークがついている/既知のバグ/報告済/個別の修正には対応しないとのこと

ペンギンにさよならをいう方法ヘイゼル・プライア,圷香織積読年初の刊行案内から楽しみにしていた"Away with the Penguins"の邦訳 ISBNから引いたデータなのにKindleマークがついている/既知のバグ/報告済/個別の修正には対応しないとのこと - 2025年8月24日

きつねドゥブラヴカ・ウグレシッチ,奥彩子WITMonth読んだ#WITMonth にぴったりの本だった。また来年の8月に読みたい。楽しくないとかわからないとか言いながらも、第一部からずっと芯の通った語り手に対する信頼が積み上げられていくので、読み進めることに不安はなかった。締めくくりとなる第六部では、見事にその信頼に応えてもらったという満足感が得られた。親しみやすいシーンだけをつまみ食いするのではなく、距離を感じた部分や、作中で挙げられた著作物にも目を通してみてよかった。 第五部は痛快なナボコフ滅多斬り、第六部は姪との生活で得た実感に拠る文学の今後に対する眺望。連関するきつねというモチーフについて、語り手のいだくイメージと個人的なイメージが交わらない点も多いため毎回チューニングが必要で、その違和感も楽しかった。 装画はさかたきよこさん、装幀は仁木順平さん。

きつねドゥブラヴカ・ウグレシッチ,奥彩子WITMonth読んだ#WITMonth にぴったりの本だった。また来年の8月に読みたい。楽しくないとかわからないとか言いながらも、第一部からずっと芯の通った語り手に対する信頼が積み上げられていくので、読み進めることに不安はなかった。締めくくりとなる第六部では、見事にその信頼に応えてもらったという満足感が得られた。親しみやすいシーンだけをつまみ食いするのではなく、距離を感じた部分や、作中で挙げられた著作物にも目を通してみてよかった。 第五部は痛快なナボコフ滅多斬り、第六部は姪との生活で得た実感に拠る文学の今後に対する眺望。連関するきつねというモチーフについて、語り手のいだくイメージと個人的なイメージが交わらない点も多いため毎回チューニングが必要で、その違和感も楽しかった。 装画はさかたきよこさん、装幀は仁木順平さん。 - 2025年8月23日

きつねドゥブラヴカ・ウグレシッチ,奥彩子読んでるWITMonth第三部も語り手中心の述懐。偶然の出会いと別れが早回しのように語られるが、日常のあちこちに戦争の爪痕と面影が残っている。きつねも出てくる。"侵入者"によれば、エジプトでは地雷原のことを「悪魔の庭」と呼ぶらしい。村でも集落でもない、"地図上の染みのような"場所の話。星と地雷だけの場所。 第四部は第一部に似た印象で、個人的には楽しめなかったので読み流した。戦争や革命に翻弄されたロシア・アヴァンギャルドのオベリウ派の特定人物に執着する女性作家、を追いかける語り手による物語。記憶に残ったのはスプリンクラーのたとえ。また、モーツァルトに対するサリエリは、むしろモーツァルトよりも便利なアイコンだと感じた。ここでもやはりきつねについて言及される。

きつねドゥブラヴカ・ウグレシッチ,奥彩子読んでるWITMonth第三部も語り手中心の述懐。偶然の出会いと別れが早回しのように語られるが、日常のあちこちに戦争の爪痕と面影が残っている。きつねも出てくる。"侵入者"によれば、エジプトでは地雷原のことを「悪魔の庭」と呼ぶらしい。村でも集落でもない、"地図上の染みのような"場所の話。星と地雷だけの場所。 第四部は第一部に似た印象で、個人的には楽しめなかったので読み流した。戦争や革命に翻弄されたロシア・アヴァンギャルドのオベリウ派の特定人物に執着する女性作家、を追いかける語り手による物語。記憶に残ったのはスプリンクラーのたとえ。また、モーツァルトに対するサリエリは、むしろモーツァルトよりも便利なアイコンだと感じた。ここでもやはりきつねについて言及される。 - 2025年8月20日

インドネシア常見藤代読んだ先に読んだフィンランドの特集がよかったので、同じシリーズから、個人的に今もっとも関心を寄せているインドネシアの特集も読んでみた。こちらは2020年4月刊行、COVID-19によるパンデミックで世界中が混乱していた時期。 写真が豊富で読みやすくわかりやすい、うれしい。とくに、あの美しい民族衣装に欠かせないろうけつ染めの布「バティック」について、大まかな作り方が紹介されていて、調べ物の足がかりにできそうでありがたかった。

インドネシア常見藤代読んだ先に読んだフィンランドの特集がよかったので、同じシリーズから、個人的に今もっとも関心を寄せているインドネシアの特集も読んでみた。こちらは2020年4月刊行、COVID-19によるパンデミックで世界中が混乱していた時期。 写真が豊富で読みやすくわかりやすい、うれしい。とくに、あの美しい民族衣装に欠かせないろうけつ染めの布「バティック」について、大まかな作り方が紹介されていて、調べ物の足がかりにできそうでありがたかった。 - 2025年8月19日

フィンランド東海林美紀読んだ現代の、というより現在のフィンランドの暮らしを知りたくて、新しいデータが反映されたものを選んだ。2024年9月刊行。通して読んでみると、長らく醸成されてきた"北欧の先進国"に対する既存のイメージを逸脱するものはなく、安定した印象を受けた。 巻末資料の「フィンランドの歴史」では、隣国であるスウェーデン、ロシア、ソ連からの侵略と支配に飜弄されてきた歴史が1ページで簡潔にまとめられている。こういった背景を知ろうとせずに、現代のキラキラした表層だけすくいとって消費する風潮には加担したくないと強く思った。

フィンランド東海林美紀読んだ現代の、というより現在のフィンランドの暮らしを知りたくて、新しいデータが反映されたものを選んだ。2024年9月刊行。通して読んでみると、長らく醸成されてきた"北欧の先進国"に対する既存のイメージを逸脱するものはなく、安定した印象を受けた。 巻末資料の「フィンランドの歴史」では、隣国であるスウェーデン、ロシア、ソ連からの侵略と支配に飜弄されてきた歴史が1ページで簡潔にまとめられている。こういった背景を知ろうとせずに、現代のキラキラした表層だけすくいとって消費する風潮には加担したくないと強く思った。 - 2025年8月18日

クレーとマルク 動物たちの場所パウル・クレー,フランツ・マルク,新藤真知,高橋文子読んだパウル・クレーとフランツ・マルク、同年代のふたりの画家が動物たちを描いた作品と、家族ぐるみの絵葉書のやりとりがフルカラーで収録されている。時系列に並べられたものとそうでないものがある点は注意。やはりここでも「戦争さえなければ……」と暗い気持ちにさせられる。

クレーとマルク 動物たちの場所パウル・クレー,フランツ・マルク,新藤真知,高橋文子読んだパウル・クレーとフランツ・マルク、同年代のふたりの画家が動物たちを描いた作品と、家族ぐるみの絵葉書のやりとりがフルカラーで収録されている。時系列に並べられたものとそうでないものがある点は注意。やはりここでも「戦争さえなければ……」と暗い気持ちにさせられる。

読み込み中...