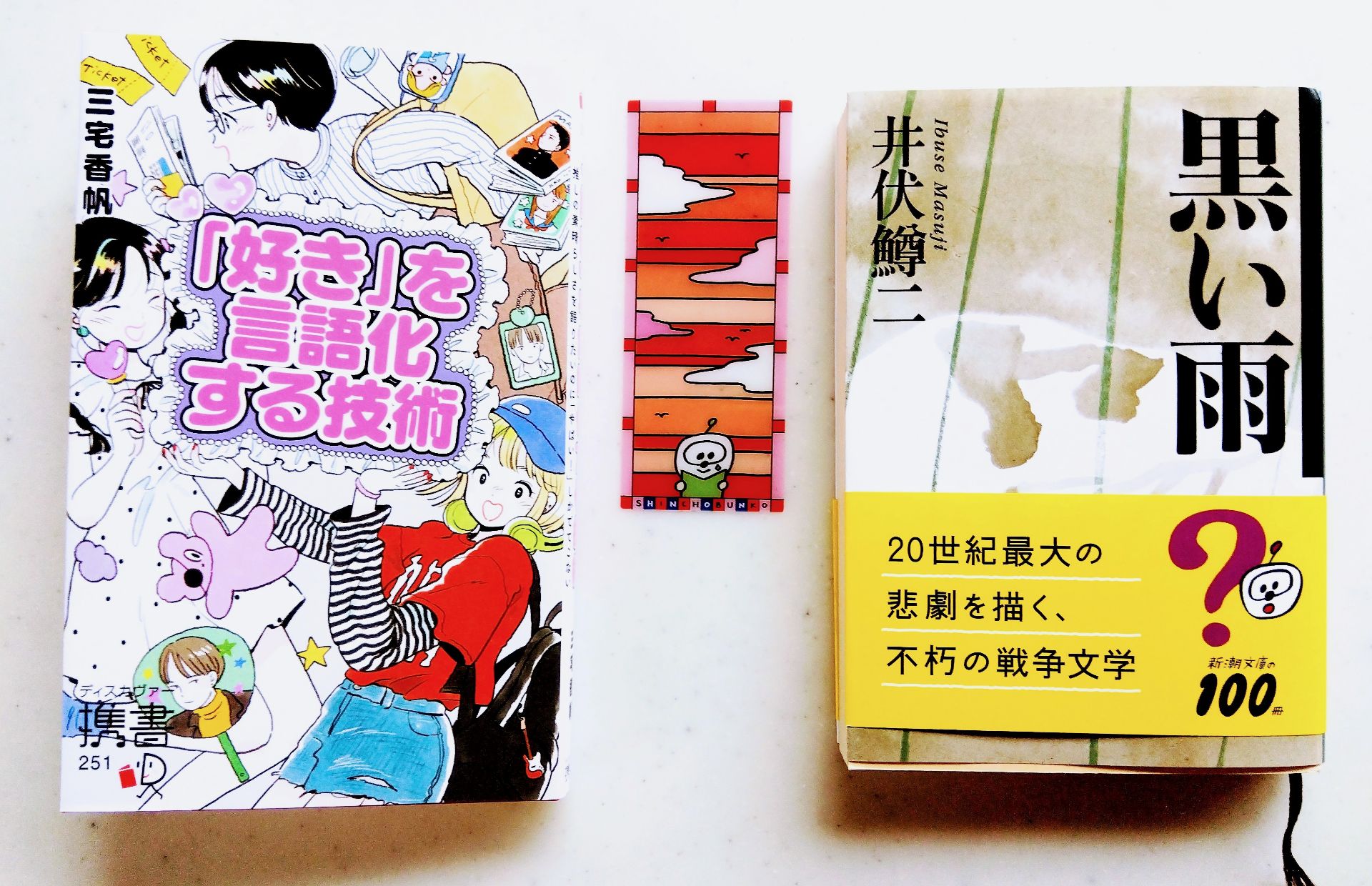

「好き」を言語化する技術 プレミアムカバー(推し活)

45件の記録

はやしえりか@uma_no_332026年2月13日読み終わった文章を書くハードルが下がる一冊! 読み終わって「なんか書いてみたい!」と思える。 「自分の言葉をつくる」ことの重要性について、繰り返し書かれていて、たしかにそうなんだよな〜と。 SNSで他人の言葉を浴びすぎて、自分の言葉をもつことを忘れてしまっていたな〜と反省。 推し語りだけじゃなくて、企画書つくったりプレゼンしたりするときにも使えるテクニックもあって、発信なり仕事なりを垢抜けさせたい方は読んでみると良さそう! 今日は移動時間が長くてグッと集中して読めたので1日で読了。

はやしえりか@uma_no_332026年2月13日読み終わった文章を書くハードルが下がる一冊! 読み終わって「なんか書いてみたい!」と思える。 「自分の言葉をつくる」ことの重要性について、繰り返し書かれていて、たしかにそうなんだよな〜と。 SNSで他人の言葉を浴びすぎて、自分の言葉をもつことを忘れてしまっていたな〜と反省。 推し語りだけじゃなくて、企画書つくったりプレゼンしたりするときにも使えるテクニックもあって、発信なり仕事なりを垢抜けさせたい方は読んでみると良さそう! 今日は移動時間が長くてグッと集中して読めたので1日で読了。 R@ririi__942025年12月25日買った読み始めた今週末の読書会の課題本を読みながら、早速メモをとってみる。自分の言語化が終わるまで他人の感想を見ない、っていうのが意外と難しい。どうしても他人の感想が気になってしまう。

R@ririi__942025年12月25日買った読み始めた今週末の読書会の課題本を読みながら、早速メモをとってみる。自分の言語化が終わるまで他人の感想を見ない、っていうのが意外と難しい。どうしても他人の感想が気になってしまう。 にこ@ikko_nico_sanko2025年12月14日買ったわたしも語彙がヤバいかわいいすきしかないので、推し活というか好きな作家さんに感想伝えたい時にいつも詰んでるし、さっき気づいたけど読書感想文も書けねぇ〜!!これ次読むべきでは!?

にこ@ikko_nico_sanko2025年12月14日買ったわたしも語彙がヤバいかわいいすきしかないので、推し活というか好きな作家さんに感想伝えたい時にいつも詰んでるし、さっき気づいたけど読書感想文も書けねぇ〜!!これ次読むべきでは!?

ゆにこ@unico03102025年10月24日読み終わった読書ノートをつけたいけどなにが描きたいかわからないところから読んでみた本。 他人の言葉と距離を置いて、自分の気持ちを細分化して文章にする。 どう文章を書けばいいのかこんなにわかりやすく説明してもらったことは今までなかった。当たり前に思ってた事が見方を変えるとこんなに変わるものなのか。難しいことは何ひとつ言ってないのに。不思議。

ゆにこ@unico03102025年10月24日読み終わった読書ノートをつけたいけどなにが描きたいかわからないところから読んでみた本。 他人の言葉と距離を置いて、自分の気持ちを細分化して文章にする。 どう文章を書けばいいのかこんなにわかりやすく説明してもらったことは今までなかった。当たり前に思ってた事が見方を変えるとこんなに変わるものなのか。難しいことは何ひとつ言ってないのに。不思議。 なゆた@nayuta2025年10月19日読み終わった好きや推しについてだけではなくプレゼンや会話にも生かせる技術だと思った ✅まず自分の感想を外部からの影響を受けずに持つ ✅語る時、書く時に相手を想定する ✅何としても最後まで語る、書く

なゆた@nayuta2025年10月19日読み終わった好きや推しについてだけではなくプレゼンや会話にも生かせる技術だと思った ✅まず自分の感想を外部からの影響を受けずに持つ ✅語る時、書く時に相手を想定する ✅何としても最後まで語る、書く

あき@4rcoid2025年10月4日読み終わった好きを言語化するために大事なことは「自分の言葉を作る」こと。 SNS社会の現在では他人の感想をあたかも自分の感想のようにおもったり、影響を受けてしまいやすい。 自分の言葉をつくるためには"細分化"が必要。 ①具体的にどこが良かったのか ②どういう感情を持ったのか ③どうしてその感情を抱いたのか これらを具体化することで言語化することができる。 伝える相手との情報格差を考える。 必要な前提情報だけを逆算して伝える。 (無駄な情報を伝え過ぎない) 聞き手との溝を想像する習慣をつける。 相手が知らない情報はなにか、興味を持ちそうなこと、端折れるところはあるかなど "書き出し"は修正前提で書く あとから一番いい文章を最初に持ってくる 書き出しのパターン ①"良かった要素"の描写,説明 ②一番良いところを"引用",自分がどう感じたか ③自分の体験との共通点(自分語り) ④共通項・新しさという"文脈"で始める ⑤"問い"で始める 修正が大事 「プロとアマチュアの違いは修正の数だ」森見登美彦 ①文章の順番を変える ②いらない文章を削る ③見出しをつける

あき@4rcoid2025年10月4日読み終わった好きを言語化するために大事なことは「自分の言葉を作る」こと。 SNS社会の現在では他人の感想をあたかも自分の感想のようにおもったり、影響を受けてしまいやすい。 自分の言葉をつくるためには"細分化"が必要。 ①具体的にどこが良かったのか ②どういう感情を持ったのか ③どうしてその感情を抱いたのか これらを具体化することで言語化することができる。 伝える相手との情報格差を考える。 必要な前提情報だけを逆算して伝える。 (無駄な情報を伝え過ぎない) 聞き手との溝を想像する習慣をつける。 相手が知らない情報はなにか、興味を持ちそうなこと、端折れるところはあるかなど "書き出し"は修正前提で書く あとから一番いい文章を最初に持ってくる 書き出しのパターン ①"良かった要素"の描写,説明 ②一番良いところを"引用",自分がどう感じたか ③自分の体験との共通点(自分語り) ④共通項・新しさという"文脈"で始める ⑤"問い"で始める 修正が大事 「プロとアマチュアの違いは修正の数だ」森見登美彦 ①文章の順番を変える ②いらない文章を削る ③見出しをつける あき@4rcoid2025年10月2日読んでる言語化するコツはたった一つ 「自分の言葉を作る」こと。 SNSで感想を先に見ると影響を受けてしまいあたかも自分の感想の様になってしまうので先にメモを取るなりしておく。 具体的なコツとしては"細分化"すること。 具体的な場面、シーン、演出、動き、タイミング、曲順、ステージングなどどこが良かったのかを明確にする。 情報を受け取る相手の立場を理解する 自分が伝えたいことに必要な前提情報だけを逆算して伝える。(早口オタクみたいに伝え過ぎない) 相手の興味に合わせて導入を考える ダンス好きの友人ならダンスが得意なアイドルがいるなど。 聞き手との溝を想像する癖をつける 相手が知らない(知りたい)情報は何か、興味を持ちそうなことは何か、話しを端折れるところはないかなど。

あき@4rcoid2025年10月2日読んでる言語化するコツはたった一つ 「自分の言葉を作る」こと。 SNSで感想を先に見ると影響を受けてしまいあたかも自分の感想の様になってしまうので先にメモを取るなりしておく。 具体的なコツとしては"細分化"すること。 具体的な場面、シーン、演出、動き、タイミング、曲順、ステージングなどどこが良かったのかを明確にする。 情報を受け取る相手の立場を理解する 自分が伝えたいことに必要な前提情報だけを逆算して伝える。(早口オタクみたいに伝え過ぎない) 相手の興味に合わせて導入を考える ダンス好きの友人ならダンスが得意なアイドルがいるなど。 聞き手との溝を想像する癖をつける 相手が知らない(知りたい)情報は何か、興味を持ちそうなことは何か、話しを端折れるところはないかなど。 ナガヤ@nagaya2025年9月23日読み終わった文芸出版のみならず全SNSを席巻する三宅香帆さんの本 今、書店では言語化の本が多数出ているが、自分の好き、推しに特化した説明でとてもわかりやすい! 付録の言語化ワークシートが嬉しい! 6章の阿部公彦さんの書評を解説した箇所がとても勉強になりました 文章を書くのが苦手な人は、まずこの本から!

ナガヤ@nagaya2025年9月23日読み終わった文芸出版のみならず全SNSを席巻する三宅香帆さんの本 今、書店では言語化の本が多数出ているが、自分の好き、推しに特化した説明でとてもわかりやすい! 付録の言語化ワークシートが嬉しい! 6章の阿部公彦さんの書評を解説した箇所がとても勉強になりました 文章を書くのが苦手な人は、まずこの本から!

ワタナベサトシ@mizio_s2025年6月6日買った読んでるジャケ買い(笑) お値段据え置きで「好きを言語化するワークシート」が封入されているのでお得ですね。 元は2023年『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』 → 2024年に『「好き」を言語化する技術』に改題&携書化 → 売れたので書皮をプレミアムカバーに変更して付録を挟みこんだバージョンも併売、……という流れ。 内容は特に変更されていない(と思われる)ので、間違って買わないように。原書が「推し」押しだったので、本文中は「推し」が「好き」とほぼイコールの意味で多用されていて、1ページに何回も「推し」「推し」出てくる。タイトル同様に一般化しつつ読むには、いちいち脳内で「推し」を「好き」と読み替える作業が必要かも。 対象として想定されている読者層は若めだろうと思われる。「推敲」ではなく「書き直し」「修正」と書かれている。本書のあちこちにnot for meな冗長さがある。好きを言語化したい・推しを語る技術を身につけたい、と思っているわけではない自分は、明らかに想定されている読者からはずれている。 「若い人たちが書きたい・到達したい文章の完成形はこういうところを目指しているのか!」という雰囲気を知りたかったので、現時点での文章術指南書がこの内容であることが確認できてとても満足。繰り返し何度もくどくどと強調されている部分は、それだけ強く“書きたい欲のある読者から”求められている内容であることを理解した。 この本に従って書かれた「推し語り」文章を読み解く際の手がかりというか、理解のヒントになると思っている。拙くとも熱のこもった、伝えたいという意思や意欲に溢れる文章は、読むほうも気合を入れて身がまえて、「ほらっ伝わってこい!」と、全力で受け止めて読みたいのだ。知らない・わからない・興味ないと門前払いして、読みもせず捨ててしまうのは、とても惜しいと感じているから。 本書の末文は強調表示で 「私はあなたの感想が、読みたいのです!」 まさにそれ。

ワタナベサトシ@mizio_s2025年6月6日買った読んでるジャケ買い(笑) お値段据え置きで「好きを言語化するワークシート」が封入されているのでお得ですね。 元は2023年『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』 → 2024年に『「好き」を言語化する技術』に改題&携書化 → 売れたので書皮をプレミアムカバーに変更して付録を挟みこんだバージョンも併売、……という流れ。 内容は特に変更されていない(と思われる)ので、間違って買わないように。原書が「推し」押しだったので、本文中は「推し」が「好き」とほぼイコールの意味で多用されていて、1ページに何回も「推し」「推し」出てくる。タイトル同様に一般化しつつ読むには、いちいち脳内で「推し」を「好き」と読み替える作業が必要かも。 対象として想定されている読者層は若めだろうと思われる。「推敲」ではなく「書き直し」「修正」と書かれている。本書のあちこちにnot for meな冗長さがある。好きを言語化したい・推しを語る技術を身につけたい、と思っているわけではない自分は、明らかに想定されている読者からはずれている。 「若い人たちが書きたい・到達したい文章の完成形はこういうところを目指しているのか!」という雰囲気を知りたかったので、現時点での文章術指南書がこの内容であることが確認できてとても満足。繰り返し何度もくどくどと強調されている部分は、それだけ強く“書きたい欲のある読者から”求められている内容であることを理解した。 この本に従って書かれた「推し語り」文章を読み解く際の手がかりというか、理解のヒントになると思っている。拙くとも熱のこもった、伝えたいという意思や意欲に溢れる文章は、読むほうも気合を入れて身がまえて、「ほらっ伝わってこい!」と、全力で受け止めて読みたいのだ。知らない・わからない・興味ないと門前払いして、読みもせず捨ててしまうのは、とても惜しいと感じているから。 本書の末文は強調表示で 「私はあなたの感想が、読みたいのです!」 まさにそれ。