バーナード氏

@barnadoshi

本が好き。

でも、読む力はあまりない。

線の羅列に、必死に言葉をはめ込んでいる。

だから遅いし、間違える。

そんな私です。

- 2026年2月2日

マリア様がみてる今野緒雪,ひびき玲音日本文学昨日、祥子さまを追いかけた、あの時の気持ちを思い出せ、と思った。祥子さまを追いかけるのは自分なのだ、と。未熟な部分はこれからいくらでも努力すればいい、と。 本書340pより

マリア様がみてる今野緒雪,ひびき玲音日本文学昨日、祥子さまを追いかけた、あの時の気持ちを思い出せ、と思った。祥子さまを追いかけるのは自分なのだ、と。未熟な部分はこれからいくらでも努力すればいい、と。 本書340pより - 2026年1月21日

- 2026年1月13日

- 2025年11月18日

- 2025年11月18日

ひとさらい (光文社古典新訳文庫 Aシ 2-2)ジュール・シュペルヴィエル世界文学エレーヌは自宅のサロンで夫妻の到着を待っていた。だが、何も知らずにいた彼女の心臓は、夫妻がサロンの入り口に立ったその瞬間に初めて、夫妻がここに来ることを知り、夫妻がもうすでにそこにいることに愕然としたのだ。 ショックのあまり心臓は動きを止めた。 (119pより)

ひとさらい (光文社古典新訳文庫 Aシ 2-2)ジュール・シュペルヴィエル世界文学エレーヌは自宅のサロンで夫妻の到着を待っていた。だが、何も知らずにいた彼女の心臓は、夫妻がサロンの入り口に立ったその瞬間に初めて、夫妻がここに来ることを知り、夫妻がもうすでにそこにいることに愕然としたのだ。 ショックのあまり心臓は動きを止めた。 (119pより) - 2025年10月26日

- 2025年9月24日

- 2025年9月20日

- 2025年9月18日

- 2025年8月3日

- 2025年6月3日

見晴らし台川野芽生幻想文学実際のガラパゴス諸島は、周囲から隔絶されることによって生物が独自の進化を遂げ、世界の多様性を担保しているよね。 私はガラパゴス諸島がいっぱいあればいいと思うの。外界と接触せずに閉じ籠って、なんでこうなったんだかわからない独自の進化を遂げたい。 (本書354pより)

見晴らし台川野芽生幻想文学実際のガラパゴス諸島は、周囲から隔絶されることによって生物が独自の進化を遂げ、世界の多様性を担保しているよね。 私はガラパゴス諸島がいっぱいあればいいと思うの。外界と接触せずに閉じ籠って、なんでこうなったんだかわからない独自の進化を遂げたい。 (本書354pより) - 2025年5月18日

- 2025年5月13日

水中の哲学者たち永井玲衣その他ひとが集まって話すとなると、共感しあって終わるか、もしくは闘争するか、そのどちらかと思われがちだ。だが、弁証法はそれらとは全く異なる。(略) 中間をとるのでもない。妥協でもない。対立を、高次に向けて引き上げていくことだ。

水中の哲学者たち永井玲衣その他ひとが集まって話すとなると、共感しあって終わるか、もしくは闘争するか、そのどちらかと思われがちだ。だが、弁証法はそれらとは全く異なる。(略) 中間をとるのでもない。妥協でもない。対立を、高次に向けて引き上げていくことだ。 - 2025年5月13日

- 2025年5月6日

女子読みのススメ貴戸理恵ジェンダーとフェミニズムわざと言いなりになることで、相手にとって不都合な現実を帰結し、そのうえで全部を相手のせいにするーそれはしょせん「若い女の子」を型どおりにしか見ない男性、あるいは社会に対する、正攻法ではとても太刀打ちできない弱者なりの、復讐と支配、すなわち主体性の発露だと言えるでしょう。

女子読みのススメ貴戸理恵ジェンダーとフェミニズムわざと言いなりになることで、相手にとって不都合な現実を帰結し、そのうえで全部を相手のせいにするーそれはしょせん「若い女の子」を型どおりにしか見ない男性、あるいは社会に対する、正攻法ではとても太刀打ちできない弱者なりの、復讐と支配、すなわち主体性の発露だと言えるでしょう。 - 2025年5月2日

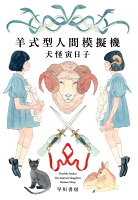

羊式型人間模擬機犬怪寅日子幻想文学主人に対する服従とは、まぁ、底のほうにある君の枷ではあるのだけれど、僕たち人間の底にだって生命という枷がある。君にはその枷がないかわり、別の有限を持たせているんだ。服従がその有限だ

羊式型人間模擬機犬怪寅日子幻想文学主人に対する服従とは、まぁ、底のほうにある君の枷ではあるのだけれど、僕たち人間の底にだって生命という枷がある。君にはその枷がないかわり、別の有限を持たせているんだ。服従がその有限だ - 2025年4月26日

部長、その恋愛はセクハラです!牟田和恵ジェンダーとフェミニズム職場恋愛だけはやめておけ 恋愛とは本来仕事とは何も関係のない、特殊な人間的繋がり。だから職場や学校といった力関係が明確な組織のなかで、それをやるのは支配/非支配の関係に容易に移行しやすく、かなりリスキー。 そして私たちの言葉や当たり前と言われるもののなかには、何かしら偏見や差別が含まれている可能性が高いから注意すること。 引用 「男性側が感じていた女性の側の好意、同意は、男性との力関係の中で生み出されているもの。上司だから、仕事上の関係が大事だから、従っているのです。それを男性は『男女』の関係だとカン違いしがち」

部長、その恋愛はセクハラです!牟田和恵ジェンダーとフェミニズム職場恋愛だけはやめておけ 恋愛とは本来仕事とは何も関係のない、特殊な人間的繋がり。だから職場や学校といった力関係が明確な組織のなかで、それをやるのは支配/非支配の関係に容易に移行しやすく、かなりリスキー。 そして私たちの言葉や当たり前と言われるもののなかには、何かしら偏見や差別が含まれている可能性が高いから注意すること。 引用 「男性側が感じていた女性の側の好意、同意は、男性との力関係の中で生み出されているもの。上司だから、仕事上の関係が大事だから、従っているのです。それを男性は『男女』の関係だとカン違いしがち」 - 2025年4月11日

パプリカ筒井康隆幻想文学もともと映画ファン。 原作は確かに面白かった。後半の副理事長乾精次郎vsパプリカの大戦争は圧巻だった。乾が古今東西様々な悪魔や邪神に夢のなかで変身して、現実世界に侵入する。周りには不気味な日本人形。空間は夢の主導権を持つ者によって、何度も変わる。こういう場面を読むだけでも、充分すぎる読了感を得られた。 ただ、どうしても許せなかったのは、千葉敦子/パプリカ共に、セクハラ親父が鼻血を出して喜びそうなほど男に都合の良い女になっていることだ。本命の時田に胸をあて、小山内にレイプされてもそれを受け入れ、粉川には夢のなかで身体を許し、能勢には頼れるおじちゃんとしてキスをする。そして時田、粉川、能勢、島寅太郎と夢のなかで同衾する(ちなみに全員地位のある男だ)。 さらにノーベル賞の受賞式に出席するための飛行機に乗る前。新聞記者の松兼は空港で (引用) 「ご無事でお帰りください」松兼は夢の情動失禁に捉えられたままらしく、涙を浮かべて言う。「つまりぼくもやっぱりあなたを愛していて、切実に、切実に愛していて。だからほら、これをご覧ください。ズボンを突き破りそうに固く、固くなって」 「ああ。松兼さん」敦子は松兼と情熱的に接吻する。 さすがに吹き出してしまった。これをよく女性誌に発表しようと思ったものだ。 思えばこの小説はミソジニー(女性嫌悪、女性蔑視)に満ちている。 敵役乾精次郎は、小山内と同性愛関係にあり、女性を強烈に嫌悪している。男社会、つまりホモソーシャルにおいて、同性愛は禁止される。なぜなら自分が性の対象にされることとは、「女性化」されてしまうことと同義だからだ。しかし、乾と小山内は明確な主従関係にあるから、乾は小山内によって女性化される心配がない(おまけにこの小山内が美青年ときた)。だから安心して乾は小山内を犯せる。なんと醜悪で理想的なホモソーシャルだろう。 ホモソーシャルとトロフィーワイフがなぜこの小説の素地としてあるのか、私は理解に苦しむ。

パプリカ筒井康隆幻想文学もともと映画ファン。 原作は確かに面白かった。後半の副理事長乾精次郎vsパプリカの大戦争は圧巻だった。乾が古今東西様々な悪魔や邪神に夢のなかで変身して、現実世界に侵入する。周りには不気味な日本人形。空間は夢の主導権を持つ者によって、何度も変わる。こういう場面を読むだけでも、充分すぎる読了感を得られた。 ただ、どうしても許せなかったのは、千葉敦子/パプリカ共に、セクハラ親父が鼻血を出して喜びそうなほど男に都合の良い女になっていることだ。本命の時田に胸をあて、小山内にレイプされてもそれを受け入れ、粉川には夢のなかで身体を許し、能勢には頼れるおじちゃんとしてキスをする。そして時田、粉川、能勢、島寅太郎と夢のなかで同衾する(ちなみに全員地位のある男だ)。 さらにノーベル賞の受賞式に出席するための飛行機に乗る前。新聞記者の松兼は空港で (引用) 「ご無事でお帰りください」松兼は夢の情動失禁に捉えられたままらしく、涙を浮かべて言う。「つまりぼくもやっぱりあなたを愛していて、切実に、切実に愛していて。だからほら、これをご覧ください。ズボンを突き破りそうに固く、固くなって」 「ああ。松兼さん」敦子は松兼と情熱的に接吻する。 さすがに吹き出してしまった。これをよく女性誌に発表しようと思ったものだ。 思えばこの小説はミソジニー(女性嫌悪、女性蔑視)に満ちている。 敵役乾精次郎は、小山内と同性愛関係にあり、女性を強烈に嫌悪している。男社会、つまりホモソーシャルにおいて、同性愛は禁止される。なぜなら自分が性の対象にされることとは、「女性化」されてしまうことと同義だからだ。しかし、乾と小山内は明確な主従関係にあるから、乾は小山内によって女性化される心配がない(おまけにこの小山内が美青年ときた)。だから安心して乾は小山内を犯せる。なんと醜悪で理想的なホモソーシャルだろう。 ホモソーシャルとトロフィーワイフがなぜこの小説の素地としてあるのか、私は理解に苦しむ。 - 2025年3月18日

女ぎらい上野千鶴子ジェンダーとフェミニズム私が通っていた高校のクラスは、男子7名/女子23名のほぼ女子校の男女比。他の高校の男から「羨ましい」といわれていた。 でも私が見た女子たちは、罵声を浴びせ、机を放り投げ、先生と大喧嘩する人たち。ここまで激しくなくても、男子とは基本一切しゃべりませんといった独立者。男子たちは、アニメ好きで、バカで、つまらない内輪ノリで大爆笑する愛すべき小者。正直、高校時代はあまり思い出したくないけれど、それぞれが違う顔をもち、それぞれのあり方で暮らしていたと思う。 でも、大学生、社会人の世界になったら、みんな同じ顔。男子と女子はいなくなり、その代わり溢れかえるのが型通りの「男らしい男」と「女らしい女」。そして私も「男らしい男」になれなくて、自分は不幸になるのではと怯え続けていた。 そういえばこんなこともあった。少しイケメンだった同級生が、大学のイケメンコンテスト?に出場したとき、自分が着ていたコートを客席の女性に着せてあげるというパフォーマンスをしたのだ。その後のインタビューでは、鼻につくキザなセリフが並べ立てられていた。高校生の彼なら、それこそ鼻で笑ったような女子受けするセリフが。 何が私、彼ら/彼女らの顔を変えたのだろう。男らしい、女らしいはどこからきて、どこへ向かっていくのだろう。今の私は、"男"なのだろうか。私は他者を見ているのだろうか 非常識な孫引きになって大変恐縮なのだが、本書で引用されている雨宮まみさんのブログの言葉を記す。この言葉を"男"になれないと自暴自棄になっていた大学時代の私に捧げたい。 「自分より若くて美しい人間は死ぬほどいる。さらに自分より才能もずっとあって、お金もずっとあって、成功している人だっている。そういう人たちの前で、『自分は自分です』と存在するために、卑屈にならずに快適な友達付き合いができるように、どれだけ気持ちをしっかり持ってきたことか。(中略)私は私でいたいだけ。」

女ぎらい上野千鶴子ジェンダーとフェミニズム私が通っていた高校のクラスは、男子7名/女子23名のほぼ女子校の男女比。他の高校の男から「羨ましい」といわれていた。 でも私が見た女子たちは、罵声を浴びせ、机を放り投げ、先生と大喧嘩する人たち。ここまで激しくなくても、男子とは基本一切しゃべりませんといった独立者。男子たちは、アニメ好きで、バカで、つまらない内輪ノリで大爆笑する愛すべき小者。正直、高校時代はあまり思い出したくないけれど、それぞれが違う顔をもち、それぞれのあり方で暮らしていたと思う。 でも、大学生、社会人の世界になったら、みんな同じ顔。男子と女子はいなくなり、その代わり溢れかえるのが型通りの「男らしい男」と「女らしい女」。そして私も「男らしい男」になれなくて、自分は不幸になるのではと怯え続けていた。 そういえばこんなこともあった。少しイケメンだった同級生が、大学のイケメンコンテスト?に出場したとき、自分が着ていたコートを客席の女性に着せてあげるというパフォーマンスをしたのだ。その後のインタビューでは、鼻につくキザなセリフが並べ立てられていた。高校生の彼なら、それこそ鼻で笑ったような女子受けするセリフが。 何が私、彼ら/彼女らの顔を変えたのだろう。男らしい、女らしいはどこからきて、どこへ向かっていくのだろう。今の私は、"男"なのだろうか。私は他者を見ているのだろうか 非常識な孫引きになって大変恐縮なのだが、本書で引用されている雨宮まみさんのブログの言葉を記す。この言葉を"男"になれないと自暴自棄になっていた大学時代の私に捧げたい。 「自分より若くて美しい人間は死ぬほどいる。さらに自分より才能もずっとあって、お金もずっとあって、成功している人だっている。そういう人たちの前で、『自分は自分です』と存在するために、卑屈にならずに快適な友達付き合いができるように、どれだけ気持ちをしっかり持ってきたことか。(中略)私は私でいたいだけ。」

読み込み中...

![[増補]お砂糖とスパイスと爆発的な何か](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0082/9784480440082_1_81.jpg?_ex=200x200)