たご

@clan_1967

- 2026年2月15日

海と毒薬遠藤周作読み終わった神を信じない者にとって、罰とは、世間からの罰、そして自らの良心からの罰しかない。しかし良心は所詮は自分の心にあるものだから、なんとも脆い。世間からの罰が与えられなかったとき、罪は簡単に無かったことにできてしまう。 事件に関わった人が感じる、理由のわからぬ疲労感や虚無感がせめてもの救いだろうか。本人は気づかぬままであっても、良心の呵責はあったのだと思いたい。

海と毒薬遠藤周作読み終わった神を信じない者にとって、罰とは、世間からの罰、そして自らの良心からの罰しかない。しかし良心は所詮は自分の心にあるものだから、なんとも脆い。世間からの罰が与えられなかったとき、罪は簡単に無かったことにできてしまう。 事件に関わった人が感じる、理由のわからぬ疲労感や虚無感がせめてもの救いだろうか。本人は気づかぬままであっても、良心の呵責はあったのだと思いたい。 - 2026年1月31日

湖の女たち吉田修一読み終わったおぞましい。誰かを支配できる立場になったとき、どうして人はこんなにも残酷になれるのだろう。あるいはそれは、その人自身が何かに支配されているからなのかもしれない。 風が吹かなければ水面は揺れない。静かな湖の水面の下には、もしかすると何かおぞましいものが眠っているのかもしれない。けれど、それでも美しいものは美しいと、素直に信じられる日が来るといい。

湖の女たち吉田修一読み終わったおぞましい。誰かを支配できる立場になったとき、どうして人はこんなにも残酷になれるのだろう。あるいはそれは、その人自身が何かに支配されているからなのかもしれない。 風が吹かなければ水面は揺れない。静かな湖の水面の下には、もしかすると何かおぞましいものが眠っているのかもしれない。けれど、それでも美しいものは美しいと、素直に信じられる日が来るといい。 - 2026年1月24日

パンドラの匣改版太宰治読み終わった太宰の作品には珍しく、語り手は必要以上に自己を卑下することも、他人に気を遣いすぎることもなく、青年らしく雄弁で、自信家で、軽やかだ。ひばりはいかにも世間知らずの純情な青年でかわいらしい。竹さんやマア坊が好意を抱くのもよくわかる。 しかし後半の、越後獅子の「自由思想」のあたりからなんだかどこか投げやりな感じもする。語りたい世界と実際の戦後社会とのずれに苛立っていたのだろうか。

パンドラの匣改版太宰治読み終わった太宰の作品には珍しく、語り手は必要以上に自己を卑下することも、他人に気を遣いすぎることもなく、青年らしく雄弁で、自信家で、軽やかだ。ひばりはいかにも世間知らずの純情な青年でかわいらしい。竹さんやマア坊が好意を抱くのもよくわかる。 しかし後半の、越後獅子の「自由思想」のあたりからなんだかどこか投げやりな感じもする。語りたい世界と実際の戦後社会とのずれに苛立っていたのだろうか。 - 2026年1月19日

- 2026年1月10日

津軽通信太宰治読み終わった『未帰還の友に』 戦後に発表された作品だからか、同じように戦地で亡くなった友人を語っていても、戦中に出された『散華』とはかなり雰囲気が異なる。きっと、言いたくても言えないことがたくさんあったのだろう。 「自分だけ生き残って、酒を飲んでいたって、ばからしい」 若い二人の関係を終わりにさせたのは、戦争と、そして自分かもしれない。語り合いたくても、悪かったと悔やみたくても、友人はいつまで経っても帰還しない。

津軽通信太宰治読み終わった『未帰還の友に』 戦後に発表された作品だからか、同じように戦地で亡くなった友人を語っていても、戦中に出された『散華』とはかなり雰囲気が異なる。きっと、言いたくても言えないことがたくさんあったのだろう。 「自分だけ生き残って、酒を飲んでいたって、ばからしい」 若い二人の関係を終わりにさせたのは、戦争と、そして自分かもしれない。語り合いたくても、悪かったと悔やみたくても、友人はいつまで経っても帰還しない。 - 2025年12月29日

神さまショッピング角田光代読み終わった神さまを信じている人たちの物語かと思ったらちがった。特段信じているわけではないけれど、切実に祈りたい何か、叶えてほしい何かがあって神さまを信じようとしている人たちの話だった。 信じられるものがあること、信じること、そして祈ることで自分はきっと報われるのだと心から思えること。それが何よりの救いであり、そのためにこそ、神さまは存在しているのではないか。

神さまショッピング角田光代読み終わった神さまを信じている人たちの物語かと思ったらちがった。特段信じているわけではないけれど、切実に祈りたい何か、叶えてほしい何かがあって神さまを信じようとしている人たちの話だった。 信じられるものがあること、信じること、そして祈ることで自分はきっと報われるのだと心から思えること。それが何よりの救いであり、そのためにこそ、神さまは存在しているのではないか。 - 2025年12月26日

苦役列車西村賢太読み終わったどうしてうまくできないんだろう。いくら働いたって、お金は使えば無くなるのだし、無くなればまた働かなければいけない。働いて、二、三日分の食い扶持を得て、使って、また働いて。その繰り返し。せめて次の日の食費くらい貯めておけよと思ってしまうが、わかっていてもできないし、ときどきそんな自分を堪らなく思う感受性はもっていながら、けれどもその感情もいっときのもので、次の日にはどうでもよくなってしまうのだろう。虚しい。

苦役列車西村賢太読み終わったどうしてうまくできないんだろう。いくら働いたって、お金は使えば無くなるのだし、無くなればまた働かなければいけない。働いて、二、三日分の食い扶持を得て、使って、また働いて。その繰り返し。せめて次の日の食費くらい貯めておけよと思ってしまうが、わかっていてもできないし、ときどきそんな自分を堪らなく思う感受性はもっていながら、けれどもその感情もいっときのもので、次の日にはどうでもよくなってしまうのだろう。虚しい。 - 2025年12月18日

人間失格太宰治読み終わった再読最後のマダムの言葉は、どういう意味だろう。手記は子どもの頃の回想から始まっているが、決して子ども時代に書いたものではなく、酒と薬に溺れ「狂人」となった彼が、あの頃の自分のほんとうの思いは、と過去を振り返りながら告白したものである。周囲の人から見た彼と、手記に登場する彼との違いはそこにあるのではないか。つまり、手記を書いている彼にとっては、過去の自分すべてが、今の「人間失格」の自分に通じるような不潔で罪深いものであるように思われ、そしてそれは、本来の彼の過去とは必ずしも一致しない。彼がそのように思い込んだ原因には、マダムのいう葉蔵の父の強大さが何かしら関係している。 世間も、家族も、わからない。それと同じだけ、自分自身も、わからない。これはそういう告白だったのではないか。

人間失格太宰治読み終わった再読最後のマダムの言葉は、どういう意味だろう。手記は子どもの頃の回想から始まっているが、決して子ども時代に書いたものではなく、酒と薬に溺れ「狂人」となった彼が、あの頃の自分のほんとうの思いは、と過去を振り返りながら告白したものである。周囲の人から見た彼と、手記に登場する彼との違いはそこにあるのではないか。つまり、手記を書いている彼にとっては、過去の自分すべてが、今の「人間失格」の自分に通じるような不潔で罪深いものであるように思われ、そしてそれは、本来の彼の過去とは必ずしも一致しない。彼がそのように思い込んだ原因には、マダムのいう葉蔵の父の強大さが何かしら関係している。 世間も、家族も、わからない。それと同じだけ、自分自身も、わからない。これはそういう告白だったのではないか。 - 2025年12月13日

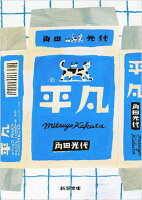

平凡角田光代読み終わった人生は選択の連続である。重大な決意でなくても、たとえば朝ごはんを食べるかとか、何時に起きるかとか、そんなささいな選択によって、その先は大きく変わってしまう。そんな日々の選択の先に今の私があって、しかし過去の私が選んだもの以外のどれも、何回くり返したって、私は選びうるはずがない。岐路というものがあったとして、そこに戻れたとしたって、何度も何度も同じものを選ぶのだろう。 けれど、そうではない選択肢もたしかにあったのだと、今もあるのだと、思えることは、人生の救いでもある。

平凡角田光代読み終わった人生は選択の連続である。重大な決意でなくても、たとえば朝ごはんを食べるかとか、何時に起きるかとか、そんなささいな選択によって、その先は大きく変わってしまう。そんな日々の選択の先に今の私があって、しかし過去の私が選んだもの以外のどれも、何回くり返したって、私は選びうるはずがない。岐路というものがあったとして、そこに戻れたとしたって、何度も何度も同じものを選ぶのだろう。 けれど、そうではない選択肢もたしかにあったのだと、今もあるのだと、思えることは、人生の救いでもある。 - 2025年12月8日

桜の森の満開の下・白痴 他十二篇坂口安吾読み終わった白痴に向ける感情には、庇護欲というか所有欲というか甘えというか、およそ人間的だとはいえない環境で暮らす人のそれでも人間的なものが表れていると思うが、どうだろう。なんだかんだで彼女を炎から守っているのだし。そこには周囲の人に知られたくないという彼のエゴがあるのだが。 私には、安吾は難しい。。 目次を眺めたときの「風博士」の異質さ。

桜の森の満開の下・白痴 他十二篇坂口安吾読み終わった白痴に向ける感情には、庇護欲というか所有欲というか甘えというか、およそ人間的だとはいえない環境で暮らす人のそれでも人間的なものが表れていると思うが、どうだろう。なんだかんだで彼女を炎から守っているのだし。そこには周囲の人に知られたくないという彼のエゴがあるのだが。 私には、安吾は難しい。。 目次を眺めたときの「風博士」の異質さ。 - 2025年12月1日

新樹の言葉太宰治読み終わった太宰治は自分のことを語っているとみせて、実はたくみに創作を織り交ぜながら小説をつくっている作家だと思うが、この時期の作品はいつも以上に自分の思いを正直に語っている気がする。文学論が挟まることが多いからか。「春の盗賊」の口から唾を飛ばさんばかりの語りは、そのあまりの興奮ように滑稽でありながら、これが彼が見る社会の真実であり信念なのだろうと思わせる。

新樹の言葉太宰治読み終わった太宰治は自分のことを語っているとみせて、実はたくみに創作を織り交ぜながら小説をつくっている作家だと思うが、この時期の作品はいつも以上に自分の思いを正直に語っている気がする。文学論が挟まることが多いからか。「春の盗賊」の口から唾を飛ばさんばかりの語りは、そのあまりの興奮ように滑稽でありながら、これが彼が見る社会の真実であり信念なのだろうと思わせる。 - 2025年11月24日

さがしもの角田光代読み終わった再読本を読むことは、娯楽と呼ばれうる数あるものごとのの中で、最も個人的で孤独な行為だと思う。その言葉の先にある光景は私にしか見えないし、そのときに抱く感情は私にしかわからない。 しかし本とは、そもそもは私ではない他人が書いたものである。そこに書かれている感情は、実は私のものではない。ほかの人の紡ぐ言葉に、ひそやかに耳を傾け、もしかしたら私が抱いたことのない感情を、叫びを、私のものとして発見する。 本を読むことは、最も個人的でありながら、最も他者を理解しようとする行為であるのかもしれない。

さがしもの角田光代読み終わった再読本を読むことは、娯楽と呼ばれうる数あるものごとのの中で、最も個人的で孤独な行為だと思う。その言葉の先にある光景は私にしか見えないし、そのときに抱く感情は私にしかわからない。 しかし本とは、そもそもは私ではない他人が書いたものである。そこに書かれている感情は、実は私のものではない。ほかの人の紡ぐ言葉に、ひそやかに耳を傾け、もしかしたら私が抱いたことのない感情を、叫びを、私のものとして発見する。 本を読むことは、最も個人的でありながら、最も他者を理解しようとする行為であるのかもしれない。 - 2025年11月20日

曾根崎心中 新装版角田光代,近松門左衛門読み終わった『国宝』を観たが、そういえば曾根崎についてはあらすじくらいしか知らなかったので。 橋の向こうに出られたのだから、どこか遠くで、2人でつましく暮らしていく道もあったろうが、美しいしいまま、死にたかったのだろう。最期に見たひとだまは、2人を導いてくれたのか、さらっていったのか。

曾根崎心中 新装版角田光代,近松門左衛門読み終わった『国宝』を観たが、そういえば曾根崎についてはあらすじくらいしか知らなかったので。 橋の向こうに出られたのだから、どこか遠くで、2人でつましく暮らしていく道もあったろうが、美しいしいまま、死にたかったのだろう。最期に見たひとだまは、2人を導いてくれたのか、さらっていったのか。 - 2025年11月16日

私はあなたの記憶のなかに角田光代読み終わった再読大好きな短編集。どうしようもない切なさと、やってやれないこともない現実のバランスがやっぱり角田さんはうまい。 結局のところ、私たちはひとりぼっちなのだ。たとえ恋人がいたって家族がいたって、明日もその人がいるとは限らない。そんな危ういもののうえに私たちは生きている。明日いなくなってしまうからといって、けれど今誰かとともにいることがまったく無駄かといえば、きっとそうではない。いつか、何年、何十年たったとき、ふっと思い出せる記憶があるということ。その中に、その人はあり続ける。今はそこにいなかったとしても。

私はあなたの記憶のなかに角田光代読み終わった再読大好きな短編集。どうしようもない切なさと、やってやれないこともない現実のバランスがやっぱり角田さんはうまい。 結局のところ、私たちはひとりぼっちなのだ。たとえ恋人がいたって家族がいたって、明日もその人がいるとは限らない。そんな危ういもののうえに私たちは生きている。明日いなくなってしまうからといって、けれど今誰かとともにいることがまったく無駄かといえば、きっとそうではない。いつか、何年、何十年たったとき、ふっと思い出せる記憶があるということ。その中に、その人はあり続ける。今はそこにいなかったとしても。 - 2025年11月9日

ことり小川洋子,小川洋子(小説家)読み終わった人が忘れてしまったことりの言葉。わからないからといって意味がないわけではない。人生はその人だけのためのものであって、他人にわかる意味など、きっと、必要ない。私が美しいと思うものはきっと美しいのだし、大切だと思うものは間違いなく大切なのだ。けれどそれでも、誰かに共感を求めてしまう。

ことり小川洋子,小川洋子(小説家)読み終わった人が忘れてしまったことりの言葉。わからないからといって意味がないわけではない。人生はその人だけのためのものであって、他人にわかる意味など、きっと、必要ない。私が美しいと思うものはきっと美しいのだし、大切だと思うものは間違いなく大切なのだ。けれどそれでも、誰かに共感を求めてしまう。 - 2025年10月28日

二十四の瞳壺井栄読み終わった総力戦が叫ばれ、国家のために死ぬことが名誉とされた時代。けれど、いったいだれが自らの夫を、子を、戦争で死なせて喜ぶだろう。 「名誉の戦死なんてしなさんな」 当たり前の願いさえ、そっとささやくことしかできなかった。本当は大きな声で叫びたかったのに。

二十四の瞳壺井栄読み終わった総力戦が叫ばれ、国家のために死ぬことが名誉とされた時代。けれど、いったいだれが自らの夫を、子を、戦争で死なせて喜ぶだろう。 「名誉の戦死なんてしなさんな」 当たり前の願いさえ、そっとささやくことしかできなかった。本当は大きな声で叫びたかったのに。 - 2025年10月20日

ろまん燈籠太宰治読み終わった戦争中に書かれた作品たち。 日に日に悪くなっていく時局に対し、太宰の語りはからりと明るい。 時代に迎合した文学が求められ、筆を折られる文学者も少なくなかった中、彼は書き続けた。 明るさ、の中でいうと、「散華」は少し異質かもしれない。大いなる戦争のために生命を落とした若者を讃えているようにも見えるけれど、未来ある詩人の若者を文学ではなく戦争のために殺されてしまったことへの憤りが感じられるような気もする。太宰の真意はどうであれ、あの時代に、そうとも受け取れるような作品を残した、そのことには変わりはないと思う。

ろまん燈籠太宰治読み終わった戦争中に書かれた作品たち。 日に日に悪くなっていく時局に対し、太宰の語りはからりと明るい。 時代に迎合した文学が求められ、筆を折られる文学者も少なくなかった中、彼は書き続けた。 明るさ、の中でいうと、「散華」は少し異質かもしれない。大いなる戦争のために生命を落とした若者を讃えているようにも見えるけれど、未来ある詩人の若者を文学ではなく戦争のために殺されてしまったことへの憤りが感じられるような気もする。太宰の真意はどうであれ、あの時代に、そうとも受け取れるような作品を残した、そのことには変わりはないと思う。 - 2025年10月6日

- 2025年9月24日

キャラメル工場から佐久間文子,佐多稲子読み終わった『虚偽』という作品が印象深い。 戦争へと吹き荒れる世論の中で、隠れ蓑を着たつもりで戦地に赴いた彼女。時局に迎合したつもりなど毛頭なかったのに、後の世からは、戦争協力だと罵られる。書いたのは純粋に、その地の兵隊たちに心が動かされたからであったのに。 けれども、世間に流されてはいなかったと、本当にいえるのか。虚偽を着て戦地に行ったと思っていたが、その心こそが虚偽ではなかったか。 静かに苦悶する文体が切ない。

キャラメル工場から佐久間文子,佐多稲子読み終わった『虚偽』という作品が印象深い。 戦争へと吹き荒れる世論の中で、隠れ蓑を着たつもりで戦地に赴いた彼女。時局に迎合したつもりなど毛頭なかったのに、後の世からは、戦争協力だと罵られる。書いたのは純粋に、その地の兵隊たちに心が動かされたからであったのに。 けれども、世間に流されてはいなかったと、本当にいえるのか。虚偽を着て戦地に行ったと思っていたが、その心こそが虚偽ではなかったか。 静かに苦悶する文体が切ない。 - 2025年9月15日

幸福な遊戯角田光代読み終わった再読角田さんのデビュー作。現実ではないどんちゃん騒ぎの遊戯の中に留まりたがる人と、いつか耐えきれなくなって抜け出したはずなのにそこにいる自分を夢想する人の話。未来はまだ遠く、可能性は無数にあるはずなのに、その魅力的な可能性のどれをも自分は選びうるはずがない。たとえ未来は未知のものであっても、今ここにいるのはよく知っている自分でしかないのだから。

幸福な遊戯角田光代読み終わった再読角田さんのデビュー作。現実ではないどんちゃん騒ぎの遊戯の中に留まりたがる人と、いつか耐えきれなくなって抜け出したはずなのにそこにいる自分を夢想する人の話。未来はまだ遠く、可能性は無数にあるはずなのに、その魅力的な可能性のどれをも自分は選びうるはずがない。たとえ未来は未知のものであっても、今ここにいるのはよく知っている自分でしかないのだから。

読み込み中...