ふるえ

@furu_furu

本について日記に書いていたり、書いていなかったこと。

- 2026年1月30日

ゲは言語学のゲ吉岡乾気になる

ゲは言語学のゲ吉岡乾気になる - 2026年1月29日

ここにきているぷくぷく気になる

ここにきているぷくぷく気になる - 2026年1月26日

- 2026年1月25日

- 2026年1月24日

セミコロンセシリア・ワトソン,萩澤大輝借りてきた気になる記号について興味があったので読む。 “「セミコロンはあまりにも不快」だ。ポール・ロビンソンは『ニューパブリック』誌のエッセイでそう打ち明けている。「自分で使おうものなら、人の道に悖る行為のようにすら感じる」スタンフォード大で人文学の教授を務める彼は、黒丸がコンマの上でバランスを取るその記号を目にするだけで全身に「憤り」を覚えるんだとか。” セシリア・ワトソン『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』訳:萩澤大輝、倉林秀男(左右社)p.7 前書きからめちゃくちゃ言ってる。そのリズム感が面白くて笑い、日本語ではあまり使う機会のないセミコロンにいったい何があったのか、続きが気になる。

セミコロンセシリア・ワトソン,萩澤大輝借りてきた気になる記号について興味があったので読む。 “「セミコロンはあまりにも不快」だ。ポール・ロビンソンは『ニューパブリック』誌のエッセイでそう打ち明けている。「自分で使おうものなら、人の道に悖る行為のようにすら感じる」スタンフォード大で人文学の教授を務める彼は、黒丸がコンマの上でバランスを取るその記号を目にするだけで全身に「憤り」を覚えるんだとか。” セシリア・ワトソン『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』訳:萩澤大輝、倉林秀男(左右社)p.7 前書きからめちゃくちゃ言ってる。そのリズム感が面白くて笑い、日本語ではあまり使う機会のないセミコロンにいったい何があったのか、続きが気になる。 - 2026年1月24日

旅をする木星野道夫読んでる“私たちはここまで速く歩きすぎてしまい、心を置き去りにして来てしまった。心がこの場所に追いつくまで、私たちはしばらくここで待っているのです” 星野道夫『旅をする木』(文藝春秋)p.42 旅をする時、浮き足だっていつもとは違う行動をとってしまったり、わけもなくなんだか不安になったりする。そういう時、何かが自分に追いついていない気がする。旅先で1日目を過ごした後の翌日に、なんとなく馴染んできたような感覚が思い起こされる。

旅をする木星野道夫読んでる“私たちはここまで速く歩きすぎてしまい、心を置き去りにして来てしまった。心がこの場所に追いつくまで、私たちはしばらくここで待っているのです” 星野道夫『旅をする木』(文藝春秋)p.42 旅をする時、浮き足だっていつもとは違う行動をとってしまったり、わけもなくなんだか不安になったりする。そういう時、何かが自分に追いついていない気がする。旅先で1日目を過ごした後の翌日に、なんとなく馴染んできたような感覚が思い起こされる。 - 2026年1月24日

ホームページ仲西森奈気になる

ホームページ仲西森奈気になる - 2026年1月21日

生活の観客柴沼千晴読んでる“わたしたちはみんなほんとうは春になりたかったのに、なり損なったからこうして人のかたちで暮らしているのだろうか?” 柴沼千晴『生活の観客』p.132 この文章に出会って一気に引き込まれて嬉しい気持ち。自分だったら春の前の、冬の終わりになりたい。

生活の観客柴沼千晴読んでる“わたしたちはみんなほんとうは春になりたかったのに、なり損なったからこうして人のかたちで暮らしているのだろうか?” 柴沼千晴『生活の観客』p.132 この文章に出会って一気に引き込まれて嬉しい気持ち。自分だったら春の前の、冬の終わりになりたい。 - 2026年1月21日

- 2026年1月20日

- 2026年1月19日

プルーストとイカメアリアン・ウルフ,小松淳子読んでるこれまで脳の仕組みとか、生物的な特徴について話を読み聞きするとどこか他人のような、自分に備わっているものなのに実感がなかったけれどなんとなく過去の体験や今読書している時の実感に追いつくような気がして、ようやっと脳を自分の中に感じる。この集中している具合が目の前の本で書かれていることなのかという実感。読書、文字を読むことについて人間はどのように認知して処理しているのか。文字を読むことについても興味深いけれど、言葉を生み出す、目の前にあるものや感情に言葉を当てはめる処理はどうなされるのかも気になる。それも文字を読む時や頭の中で思い浮かべるのと同じなのだろうか。

プルーストとイカメアリアン・ウルフ,小松淳子読んでるこれまで脳の仕組みとか、生物的な特徴について話を読み聞きするとどこか他人のような、自分に備わっているものなのに実感がなかったけれどなんとなく過去の体験や今読書している時の実感に追いつくような気がして、ようやっと脳を自分の中に感じる。この集中している具合が目の前の本で書かれていることなのかという実感。読書、文字を読むことについて人間はどのように認知して処理しているのか。文字を読むことについても興味深いけれど、言葉を生み出す、目の前にあるものや感情に言葉を当てはめる処理はどうなされるのかも気になる。それも文字を読む時や頭の中で思い浮かべるのと同じなのだろうか。 - 2026年1月19日

鳥と雲と薬草袋梨木香歩読んでる“由良の名を持つ土地のほとんどは、おそらく古代から海と陸とを穏やかに繋ぐ場所であったのだろう。ユ、という音が水を意味し、ラという接尾語がついて、水のあるところを指すという説もあり、「波が砂をゆり上げるところ」とも解釈されることもあるようだ。” 梨木香歩『鳥と雲と薬草袋』(新潮社)p.31 ゆり上げるって聞いたことがないぞと思って調べると「揺り上げる」と書き、その言葉の通り「揺り動かして上げる」という意味らしい。海と陸とが穏やかに繋がる場所を、波が砂を揺り動かして上げる様子で名前をつけるというのはいいなと思う。

鳥と雲と薬草袋梨木香歩読んでる“由良の名を持つ土地のほとんどは、おそらく古代から海と陸とを穏やかに繋ぐ場所であったのだろう。ユ、という音が水を意味し、ラという接尾語がついて、水のあるところを指すという説もあり、「波が砂をゆり上げるところ」とも解釈されることもあるようだ。” 梨木香歩『鳥と雲と薬草袋』(新潮社)p.31 ゆり上げるって聞いたことがないぞと思って調べると「揺り上げる」と書き、その言葉の通り「揺り動かして上げる」という意味らしい。海と陸とが穏やかに繋がる場所を、波が砂を揺り動かして上げる様子で名前をつけるというのはいいなと思う。 - 2026年1月18日

- 2026年1月18日

角川日本地名大辞典1【プリントオンデマンド版】角川日本地名大辞典編纂委員会気になる『鳥と雲と薬草袋』を読んでいて地名について調べたくなり、日本語でいうところの広辞苑的なものは地名にもあるんだろうかと調べていたら見つけた。 まさに大編纂事業だと思う。いったいどれだけの時間がかかって、どれだけの人が関わったのだろうと考えると胸が熱くなる。

角川日本地名大辞典1【プリントオンデマンド版】角川日本地名大辞典編纂委員会気になる『鳥と雲と薬草袋』を読んでいて地名について調べたくなり、日本語でいうところの広辞苑的なものは地名にもあるんだろうかと調べていたら見つけた。 まさに大編纂事業だと思う。いったいどれだけの時間がかかって、どれだけの人が関わったのだろうと考えると胸が熱くなる。 - 2026年1月18日

鳥と雲と薬草袋梨木香歩借りてきた読んでる目次を見て、いろいろな地名とそれを分類するための言葉に「まなざしからついた地名」とか「温かな地名」というのがあって、よくわからないけれどうるうるする。人が生きてきた、あるいは訪れる地に名前をつけることは、そこの歴史や風景、時勢を内包しているものであることに感動する。

鳥と雲と薬草袋梨木香歩借りてきた読んでる目次を見て、いろいろな地名とそれを分類するための言葉に「まなざしからついた地名」とか「温かな地名」というのがあって、よくわからないけれどうるうるする。人が生きてきた、あるいは訪れる地に名前をつけることは、そこの歴史や風景、時勢を内包しているものであることに感動する。 - 2026年1月17日

旅をする木星野道夫借りてきた読んでるharuka nakamuraさんとのコラボで星野さんのことを知る。 さまざまな場所で生きることを見つめた人の優しい文章を味わっている。 “人間の気持ちとは可笑しいものですね。どうしようもなく些細な日常に左右されている一方で、風の感触や初夏の気配で、こんなにも豊かになれるのですから。人の心は、深くて、一方で不思議なほど浅いのだと思います。きっと、その浅さで、人は生きてゆけるのでしょう。” 星野道夫『旅をする木』(文藝春秋)p.11

旅をする木星野道夫借りてきた読んでるharuka nakamuraさんとのコラボで星野さんのことを知る。 さまざまな場所で生きることを見つめた人の優しい文章を味わっている。 “人間の気持ちとは可笑しいものですね。どうしようもなく些細な日常に左右されている一方で、風の感触や初夏の気配で、こんなにも豊かになれるのですから。人の心は、深くて、一方で不思議なほど浅いのだと思います。きっと、その浅さで、人は生きてゆけるのでしょう。” 星野道夫『旅をする木』(文藝春秋)p.11 - 2026年1月16日

- 2026年1月15日

- 2026年1月15日

- 2026年1月15日

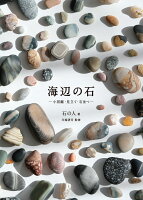

海辺の石川端清司,石の人気になる

海辺の石川端清司,石の人気になる

読み込み中...