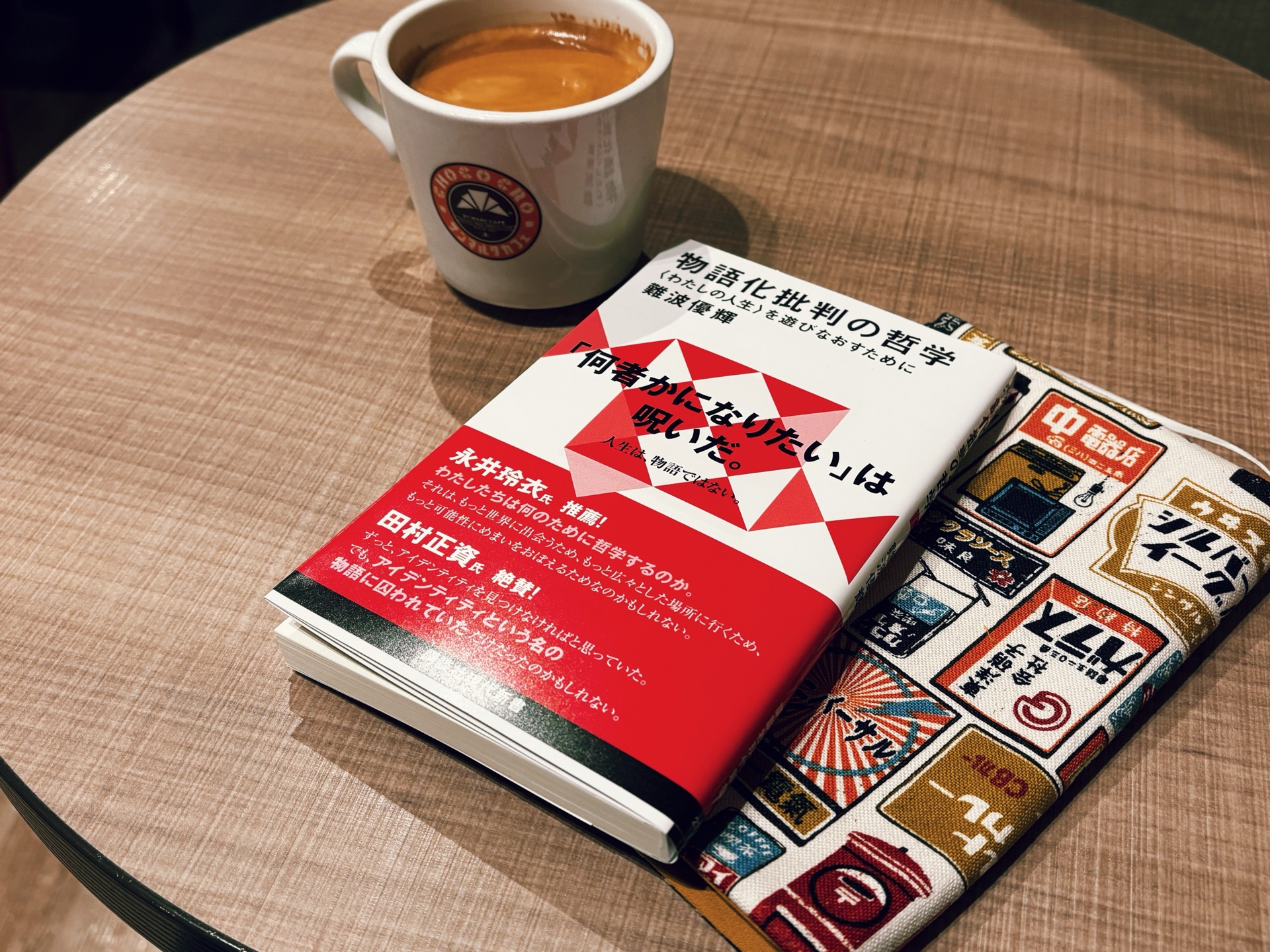

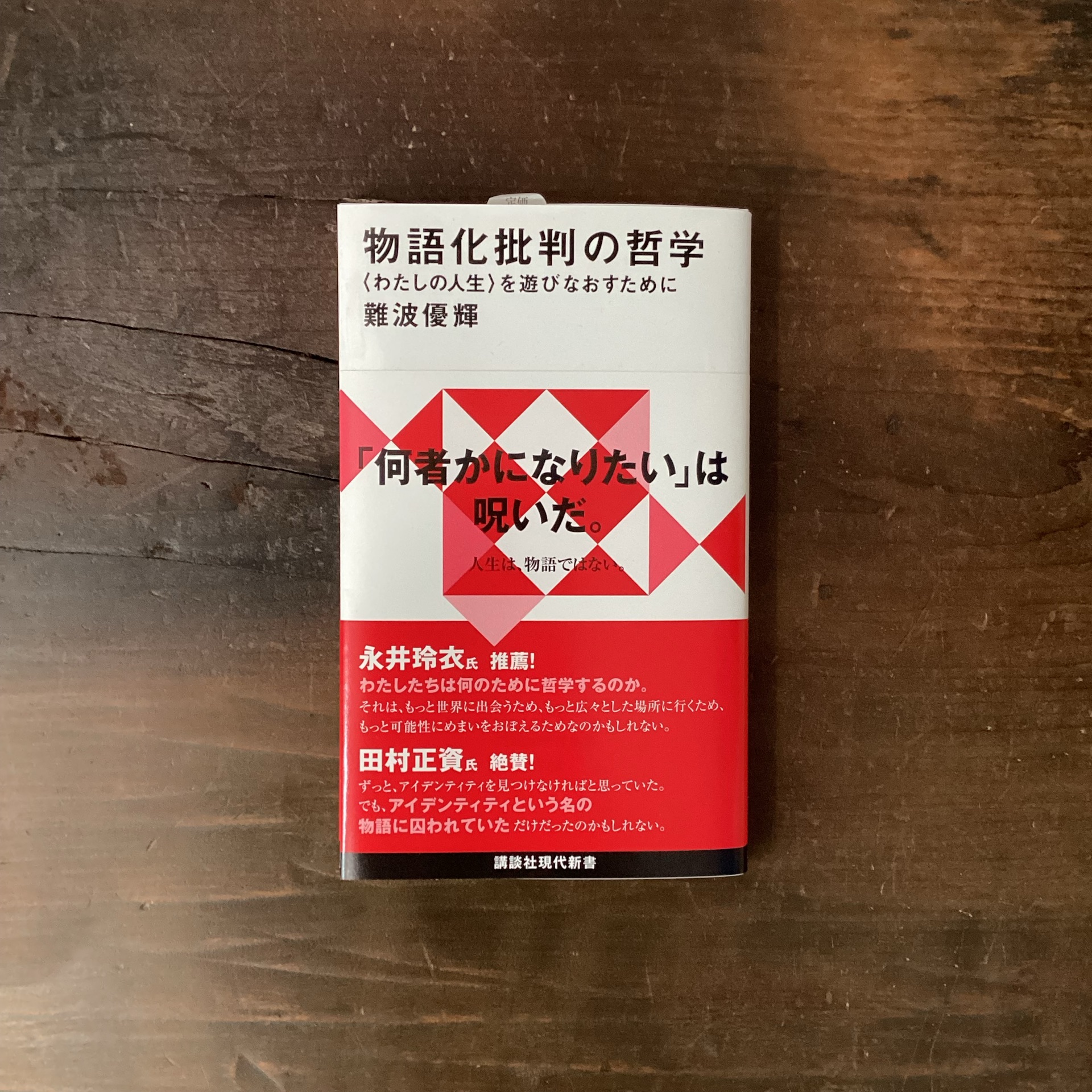

物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために

576件の記録

怪奇!?ドーナツの穴食べ放題男!!@AICE_donutholes2026年2月21日読み始めたaudible『訂正する力』がナラティブを作ることを推奨する言説だとすれば、それの対抗言説として読んでおきたいなって。

怪奇!?ドーナツの穴食べ放題男!!@AICE_donutholes2026年2月21日読み始めたaudible『訂正する力』がナラティブを作ることを推奨する言説だとすれば、それの対抗言説として読んでおきたいなって。

ぱぽ子@papopo2026年2月20日最近もっぱら気になる「物語」というワード 物を売るのにも物語が大事、政治が物語によって盛り上がっててなんだか恐い、めっきり治安が悪くなったXにはびこる物語と炎上。 物語といえば、なんだか被コントロールを感じるけれど、意図的に「推し」の物語に乗っかって生活の糧にしている面もある。 4つの類型(物語・ゲーム・パズル・ギャンブル)をフックにして、没入しすぎないように自分も子供たちにも気をつけていきたいなぁと思った。

ぱぽ子@papopo2026年2月20日最近もっぱら気になる「物語」というワード 物を売るのにも物語が大事、政治が物語によって盛り上がっててなんだか恐い、めっきり治安が悪くなったXにはびこる物語と炎上。 物語といえば、なんだか被コントロールを感じるけれど、意図的に「推し」の物語に乗っかって生活の糧にしている面もある。 4つの類型(物語・ゲーム・パズル・ギャンブル)をフックにして、没入しすぎないように自分も子供たちにも気をつけていきたいなぁと思った。

わらびもち@warabimochi2026年2月17日audible中断2章に入ったら、何の話かよくわからなくなった。で、先に終章を聴いたら「遊び」(遊びの哲学?)が主なテーマだった! 物語じゃないんかい! ということで、気分が冷めたので保留……。

わらびもち@warabimochi2026年2月17日audible中断2章に入ったら、何の話かよくわからなくなった。で、先に終章を聴いたら「遊び」(遊びの哲学?)が主なテーマだった! 物語じゃないんかい! ということで、気分が冷めたので保留……。 わらびもち@warabimochi2026年2月17日読んでるaudible一章を聴き終えました。 ここまでで覚えておきたい言葉をメモします。 物語的不正義 (物語の押し付け) マスタープロットに対するカウンタープロット SNS 物語を通じて、私たちの情動が商品化されている ADHDやASDであることはその人の一部。 仮面の下に本当の自己はない。 各舞台で仮面を付け替えて生きている。

わらびもち@warabimochi2026年2月17日読んでるaudible一章を聴き終えました。 ここまでで覚えておきたい言葉をメモします。 物語的不正義 (物語の押し付け) マスタープロットに対するカウンタープロット SNS 物語を通じて、私たちの情動が商品化されている ADHDやASDであることはその人の一部。 仮面の下に本当の自己はない。 各舞台で仮面を付け替えて生きている。

- カオル@kaoru9512026年2月14日読み終わったここで提示される物語のオルタナティブは、例えばインザメガチャーチでは概ね物語と呼ばれるものの一種にも見える あの作品においては、マーケターがパズル的に生きているように見えるが、通時的な自己一貫性の魔力に抗った結果の有り様として描かれていた 本著の整理は見事だが、一般に物語/非物語の対立軸を取り扱う時、どのオルタナティブがどこに位置するかは一考の余地がある

わらびもち@warabimochi2026年2月13日読み始めたaudible最近どこかで、物を売るには性能の良さとかではなく「物語」だ!と聞いたので、題名に惹かれ、聴き始めました。 私自身は記憶力が悪いので、自分の人生を物語れ!と言われても困るなぁと思う。もうだいたい忘れちゃってるw 今、3 感情と革命 を聴いてる。 物語を味わって情動を覚えるのは楽しい、というのはわかる。

わらびもち@warabimochi2026年2月13日読み始めたaudible最近どこかで、物を売るには性能の良さとかではなく「物語」だ!と聞いたので、題名に惹かれ、聴き始めました。 私自身は記憶力が悪いので、自分の人生を物語れ!と言われても困るなぁと思う。もうだいたい忘れちゃってるw 今、3 感情と革命 を聴いてる。 物語を味わって情動を覚えるのは楽しい、というのはわかる。 m@kyri2026年2月12日読み終わった@ カフェ物語の話よりもそのオルタナティブたり得るゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃの話の方がおもしろかったし語りも生き生きしてたような気がした 16Personalitiesの話が出てきたけどわたしはいつまで経っても自分のタイプを覚えられない 人生に意味はないと昔わたしに言った元友達のことを思い出した

m@kyri2026年2月12日読み終わった@ カフェ物語の話よりもそのオルタナティブたり得るゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃの話の方がおもしろかったし語りも生き生きしてたような気がした 16Personalitiesの話が出てきたけどわたしはいつまで経っても自分のタイプを覚えられない 人生に意味はないと昔わたしに言った元友達のことを思い出した

静と動@Kaz20252026年2月11日読み終わったまた読みたいまたいつか物語の持つ功罪が、わかりやすく書からています。自分が憧れている人の生活を真似よう、トレースしようとする人達。でも自分はその人にはなれない。推しの文化も、推される人は、期待された通りの物語を生きるよう、半ば強制される…。後半の探究編では、そんな物語的生き方、他の生き方を分析、世の中は、そんな単純ではないことを教えてくれます。考えるヒントというマインドで、読むといいかも。

静と動@Kaz20252026年2月11日読み終わったまた読みたいまたいつか物語の持つ功罪が、わかりやすく書からています。自分が憧れている人の生活を真似よう、トレースしようとする人達。でも自分はその人にはなれない。推しの文化も、推される人は、期待された通りの物語を生きるよう、半ば強制される…。後半の探究編では、そんな物語的生き方、他の生き方を分析、世の中は、そんな単純ではないことを教えてくれます。考えるヒントというマインドで、読むといいかも。

torajiro@torajiro2026年2月1日読み終わった「物語」の持つ力の功罪について関心があったので発売当初から気になっていた本。ちょっと遅れましたがやっと読みました。 前半の物語篇は大枠として私も共通した問題意識や関心を持っていて、とはいえ私は考えていなかったような領域の話も含めて論点をうまく整理してくれた感覚が強い。 後半のゲーム・パズル・ギャンブル・おもちゃについてはなかなか面白い問題提起だなと思ったけど、物語の持つ力の功罪に直接つなげる形で考えた方が良いテーマなのかはちょっとまだ保留。今後それぞれのテーマを深堀りしていくとのことなので楽しみにしたい。 個人的に仕事柄「物語」を活用することは少なくない。傷ついた人や迷い悩む人が物語ることや物語を参照することによりエンパワメントされるポジティブな面もあれば、物語のイメージや構造が呪いになってしまうこともあるという個々人に対してのミクロな問題としての功罪がまずある。さらにマクロな問題というか、例えばマーケティング戦略や施策等の中で物語の力を活用することの功罪も色々ある。本書の中で何度か使われていた「バランス感」という言葉だけに頼ってしまっていいのか、著者の言うように物語以外のメタファーとの併用がいいのか、もう少し考えていきたい。

torajiro@torajiro2026年2月1日読み終わった「物語」の持つ力の功罪について関心があったので発売当初から気になっていた本。ちょっと遅れましたがやっと読みました。 前半の物語篇は大枠として私も共通した問題意識や関心を持っていて、とはいえ私は考えていなかったような領域の話も含めて論点をうまく整理してくれた感覚が強い。 後半のゲーム・パズル・ギャンブル・おもちゃについてはなかなか面白い問題提起だなと思ったけど、物語の持つ力の功罪に直接つなげる形で考えた方が良いテーマなのかはちょっとまだ保留。今後それぞれのテーマを深堀りしていくとのことなので楽しみにしたい。 個人的に仕事柄「物語」を活用することは少なくない。傷ついた人や迷い悩む人が物語ることや物語を参照することによりエンパワメントされるポジティブな面もあれば、物語のイメージや構造が呪いになってしまうこともあるという個々人に対してのミクロな問題としての功罪がまずある。さらにマクロな問題というか、例えばマーケティング戦略や施策等の中で物語の力を活用することの功罪も色々ある。本書の中で何度か使われていた「バランス感」という言葉だけに頼ってしまっていいのか、著者の言うように物語以外のメタファーとの併用がいいのか、もう少し考えていきたい。

ぬま@numa_4th2026年1月31日読み終わった難波さんの積ん読が溜まってきたのでこの辺から消化していく。 ぼんやりと「遊び心を忘れたくない」と常々思っていたのだが、図らずもその気持ちに明瞭な答えをもらえた気がした。 そして読み終わったあとにサブタイトルを「選びなおす」と誤認していたことに気付いた。書いてあったじゃん……

ぬま@numa_4th2026年1月31日読み終わった難波さんの積ん読が溜まってきたのでこの辺から消化していく。 ぼんやりと「遊び心を忘れたくない」と常々思っていたのだが、図らずもその気持ちに明瞭な答えをもらえた気がした。 そして読み終わったあとにサブタイトルを「選びなおす」と誤認していたことに気付いた。書いてあったじゃん……

ぴぴ@pipi0066_02026年1月22日読み終わった『〈わたしの人生〉を遊びなおすために』という文言に惹かれて思わず書店で手に取った。 あとQuizKnockが好きなので、帯の田村さんの言葉にも。普段は新書を全くと言っていいほど読まないのだけど、思い切って読んでみた。 前半は結構難しくて、読み進めるのにすごく時間がかかってしまったのだけれど、後半の探究篇は前半を踏まえて、分かりやすく書かれていて面白いと感じることが出来た。これを踏まえて、もう一度読み返すと前半も上手く咀嚼出来るのだろうなと思った。 「物語化」と言われて、始めはどういうことなんだろうと考えていたが、就活の例を読んでなるほどなと感じた。その点においては私も批判側だろうなと思う。 今年は新書にも色々手を出してみたいな〜と思う!

ぴぴ@pipi0066_02026年1月22日読み終わった『〈わたしの人生〉を遊びなおすために』という文言に惹かれて思わず書店で手に取った。 あとQuizKnockが好きなので、帯の田村さんの言葉にも。普段は新書を全くと言っていいほど読まないのだけど、思い切って読んでみた。 前半は結構難しくて、読み進めるのにすごく時間がかかってしまったのだけれど、後半の探究篇は前半を踏まえて、分かりやすく書かれていて面白いと感じることが出来た。これを踏まえて、もう一度読み返すと前半も上手く咀嚼出来るのだろうなと思った。 「物語化」と言われて、始めはどういうことなんだろうと考えていたが、就活の例を読んでなるほどなと感じた。その点においては私も批判側だろうなと思う。 今年は新書にも色々手を出してみたいな〜と思う! 雨と雨のあいだ@bochibochi2026年1月22日読み終わったドラマと違って我々の生活は何でもかんでも「伏線回収」できないし、「考察」によって点と点を結びつけられるものではない。 オルタナティブの提示がそれでよいのか?というのはありつつ、物語批判の章が面白かった。

雨と雨のあいだ@bochibochi2026年1月22日読み終わったドラマと違って我々の生活は何でもかんでも「伏線回収」できないし、「考察」によって点と点を結びつけられるものではない。 オルタナティブの提示がそれでよいのか?というのはありつつ、物語批判の章が面白かった。 tuki@tuki192026年1月17日苦しい関係からはいくらでも逃げるがいい。しかし、もしその関係が大事だと思うのならば、関係がこじれ、失敗が積み重なったとしても、そこからもう一度挑戦し、続けていく道を選ぶこともできる。

tuki@tuki192026年1月17日苦しい関係からはいくらでも逃げるがいい。しかし、もしその関係が大事だと思うのならば、関係がこじれ、失敗が積み重なったとしても、そこからもう一度挑戦し、続けていく道を選ぶこともできる。 魂@reads152026年1月15日読み終わったこれまでの人生で楽しかったことや苦しかったこと、また自分とは何か他者とは何か理解するきっかけとなる考え方を学ぶことができた。これからの人生に希望を持って遊んでいけるような本だった。

魂@reads152026年1月15日読み終わったこれまでの人生で楽しかったことや苦しかったこと、また自分とは何か他者とは何か理解するきっかけとなる考え方を学ぶことができた。これからの人生に希望を持って遊んでいけるような本だった。

181@error_1812026年1月13日読み終わった帯の訴求がタイトルかと勘違いしていた本を読み終わった。おもしろかった。次はどうなるのかな?ってわくわくして、洞窟を探検するように読み進めた。 「遊び」という視点から人類を考える本。今の社会は「遊び」の悪い側面が目立っているように思う。だから筆者は物語との距離感を考えたいと思ったのかも。 人生を「物語」化して考えることについての批判からはじまって、次に人生を「ゲーム」として捉えることについて考えた。 さらに、陰謀論と考察は、「パズル」を解く過程の推論が魅力である、それが構造的に同じだと言っている。(※陰謀論は、勝手にひとつの正解をでっちあげる。その点は問題だし、悪意によるものであることがしばしばor常である、と言及がある) パズルの次は「ギャンブル」。ギャンブルならではの美はどこにあるのか考察した。偶発性に身を委ねるところにどうやらあるらしい。『賭ケグルイ』(漫画)の例で一発で理解しやすかった(読んだことがあるため) さいごに「おもちゃ」性。例にひろゆきが出てくる。倫理観を置き去りにした破壊のイメージしかない。その側面は確かにあるが、筆者はおもちゃ遊びには可能性があり、特殊な連帯につながると話している。ここがよくわからなかった。理解できる自信がないけど、もう一度読もうと思う。 人生の楽しみ方には、物語、ゲーム、パズル、ギャンブル、四つがあり、どれが良いとか悪いとかではない。けれど、現代では、物語とゲーム的な理解で生きていくことが推奨されている。過去のある時点では、パズル的な世界観が人々を導いてきたり、ギャンブル的な行動をする者が英雄として評価されたりしてきた。それらを踏まえた上で、おもちゃ遊び的な生き方をしてみないかと誘いを受けた感じだった。文字通りの情報だけからだと、その真意がわけわからず、もうすこし噛み砕いたり、掘り下げていく必要がありそう………もう少しこの本との対話を続けたい………

181@error_1812026年1月13日読み終わった帯の訴求がタイトルかと勘違いしていた本を読み終わった。おもしろかった。次はどうなるのかな?ってわくわくして、洞窟を探検するように読み進めた。 「遊び」という視点から人類を考える本。今の社会は「遊び」の悪い側面が目立っているように思う。だから筆者は物語との距離感を考えたいと思ったのかも。 人生を「物語」化して考えることについての批判からはじまって、次に人生を「ゲーム」として捉えることについて考えた。 さらに、陰謀論と考察は、「パズル」を解く過程の推論が魅力である、それが構造的に同じだと言っている。(※陰謀論は、勝手にひとつの正解をでっちあげる。その点は問題だし、悪意によるものであることがしばしばor常である、と言及がある) パズルの次は「ギャンブル」。ギャンブルならではの美はどこにあるのか考察した。偶発性に身を委ねるところにどうやらあるらしい。『賭ケグルイ』(漫画)の例で一発で理解しやすかった(読んだことがあるため) さいごに「おもちゃ」性。例にひろゆきが出てくる。倫理観を置き去りにした破壊のイメージしかない。その側面は確かにあるが、筆者はおもちゃ遊びには可能性があり、特殊な連帯につながると話している。ここがよくわからなかった。理解できる自信がないけど、もう一度読もうと思う。 人生の楽しみ方には、物語、ゲーム、パズル、ギャンブル、四つがあり、どれが良いとか悪いとかではない。けれど、現代では、物語とゲーム的な理解で生きていくことが推奨されている。過去のある時点では、パズル的な世界観が人々を導いてきたり、ギャンブル的な行動をする者が英雄として評価されたりしてきた。それらを踏まえた上で、おもちゃ遊び的な生き方をしてみないかと誘いを受けた感じだった。文字通りの情報だけからだと、その真意がわけわからず、もうすこし噛み砕いたり、掘り下げていく必要がありそう………もう少しこの本との対話を続けたい………

- Mitsu@Kuromitsutoh2026年1月12日読み終わった哲学ってなんだろう…?というのが最近気になること一つ。著者が若い世代の方なので読みやすいかなと思って読んでみた。 自身の人生を物語に当てはめてしまうこと、他人を物語に当てはめることはSNSでよく感じていたモヤモヤを言語化してもらった気がした。 また、自身をキャラクター化することは自己理解の手助けになり、未来の理想へ近づく手段のひとつでもある。コスプレを楽しむ人たちの動機はここにあるのかもしれない。 人生をゲームクリアするように捉えてしまうというのは自分でも実感があるので納得感があった。 また、パズルをするようにじりじりを楽しむことが陰謀論に繋がっている視点も面白い。 ただ、物語のオルタナティブとしての4つの遊び(ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ)の章をどう理解してよいか分からず感想もあまり持てなかった。探究編とのことなので思考実験的なことなのかな。 やはり哲学は私には難しいが、物事を様々な視点で捉える人はこういうことを考えてるんだな〜と知ることができたのはよかったと思う。

karin@karin_022026年1月11日気になる【抜粋】 清涼飲料水の広告の少女はいつもドラマティックな青春を謳歌しているし、「推し」はファンの期待した筋書きどおりに振る舞うし、就活面接では挫折経験を「美談」として語らねばならない。 私は端的にこう思う。何かがおかしい、と。 人々はあまりにも強い物語の引力に引き寄せられて、もはや物語に支配されつつあるのではないか、と私は危惧し始めた。 だから、私はこれから、物語に対抗したいと思う。何かしらの物語が私たちの幸福を奪うのだとしたら、もはやそんな物語は廃棄されるべきだろう。私はよき物語を愛している。それゆえ、物語を批判したいと思う。愛するということは、支配されるわけでもなく、支配するわけでもなく、独特のバランスのなかで惹かれ合い、反発し合うことなのだと考えている。

karin@karin_022026年1月11日気になる【抜粋】 清涼飲料水の広告の少女はいつもドラマティックな青春を謳歌しているし、「推し」はファンの期待した筋書きどおりに振る舞うし、就活面接では挫折経験を「美談」として語らねばならない。 私は端的にこう思う。何かがおかしい、と。 人々はあまりにも強い物語の引力に引き寄せられて、もはや物語に支配されつつあるのではないか、と私は危惧し始めた。 だから、私はこれから、物語に対抗したいと思う。何かしらの物語が私たちの幸福を奪うのだとしたら、もはやそんな物語は廃棄されるべきだろう。私はよき物語を愛している。それゆえ、物語を批判したいと思う。愛するということは、支配されるわけでもなく、支配するわけでもなく、独特のバランスのなかで惹かれ合い、反発し合うことなのだと考えている。

かさや@kasaya_77212026年1月11日読み終わった前半の物語批判はよく分かる。ただ、その物語のオルタナティブとなる後半の話が、どれもこれも腑に落ちないと言うか、物語を相対化するほどの「遊び方」の提示になっているのか甚だ疑問。物語がこんなにも強い影響力を持っている現状の重さを、捉えられていないのでは? 賛辞の声が多いのだが、個人的には読めば読むほどモヤモヤが溜まっていく、そんな本だった。

かさや@kasaya_77212026年1月11日読み終わった前半の物語批判はよく分かる。ただ、その物語のオルタナティブとなる後半の話が、どれもこれも腑に落ちないと言うか、物語を相対化するほどの「遊び方」の提示になっているのか甚だ疑問。物語がこんなにも強い影響力を持っている現状の重さを、捉えられていないのでは? 賛辞の声が多いのだが、個人的には読めば読むほどモヤモヤが溜まっていく、そんな本だった。

sakupan@sabasakana2026年1月7日読み終わった「人生は物語ではない。目的などもたない。 不幸は単に不幸であり、幸福は単に幸福である。」 この言葉に励まされた。 人生を物語で捉えて、ネガティブな出来事を乗り越えて成長しなきゃという気持ちとか、将来のために何かやらなきゃという考えに苦しめられてる自分を発見した。 ネガティブな出来事はただ苦しめばいいんだって知って気持ちが楽になったし、未来の戦略を立てて生きることをひどく苦痛だと言い切るのがすごく良かった。

sakupan@sabasakana2026年1月7日読み終わった「人生は物語ではない。目的などもたない。 不幸は単に不幸であり、幸福は単に幸福である。」 この言葉に励まされた。 人生を物語で捉えて、ネガティブな出来事を乗り越えて成長しなきゃという気持ちとか、将来のために何かやらなきゃという考えに苦しめられてる自分を発見した。 ネガティブな出来事はただ苦しめばいいんだって知って気持ちが楽になったし、未来の戦略を立てて生きることをひどく苦痛だと言い切るのがすごく良かった。- 文@fumi_hondana2026年1月5日この人は物語化を批判しているのではなく、物語を消費する受け手のあり方を批判しているのではないかと思う。 物語化という言葉では括りえないものまで一般化を働かせているから、抵抗のある内容と受け止められるような印象を受けた。

yo_yohei@yo_yohei2026年1月1日読み終わった@ シンガポール本書はまず世界を席巻している、人生や人格を「物語化」することの危険性について説いている。「物語化」することで、必ずこぼれ落ちるものが出てくるからだ。 そして、「物語化すること」の代わりになるものとして、「ゲーム」、「パズル」、「ギャンブル」、「おもちゃ遊び」を挙げ、それぞれのメリット、デメリット、それぞれの関係性を挙げる。世界をどのように見るか。物語的にみるか、ゲーム的に見るか、パズル的に見るか。もしくはギャンブル的、おもちゃ遊び的に世界のあり方を壊すか。 確か、村上春樹と河合隼雄の対談で「人間は物事を物語を通してしか見ることができない」と言っていたことを思い出した。だが、この文言は本書と矛盾しないと思っている。村上春樹と河合隼雄は”物語”というものを広義の意味で使用しているのに対し、本書では”物語”を狭義の意味で使っていると思う。村上春樹たちが使っていた”物語”を細分化すると、”物語”、”ゲーム”、”パズル”、”ギャンブル”、”おもちゃ遊び”になるのではないだろうか。 日々、漠然と考えていたことを言語化してくれたような読書体験だった。

yo_yohei@yo_yohei2026年1月1日読み終わった@ シンガポール本書はまず世界を席巻している、人生や人格を「物語化」することの危険性について説いている。「物語化」することで、必ずこぼれ落ちるものが出てくるからだ。 そして、「物語化すること」の代わりになるものとして、「ゲーム」、「パズル」、「ギャンブル」、「おもちゃ遊び」を挙げ、それぞれのメリット、デメリット、それぞれの関係性を挙げる。世界をどのように見るか。物語的にみるか、ゲーム的に見るか、パズル的に見るか。もしくはギャンブル的、おもちゃ遊び的に世界のあり方を壊すか。 確か、村上春樹と河合隼雄の対談で「人間は物事を物語を通してしか見ることができない」と言っていたことを思い出した。だが、この文言は本書と矛盾しないと思っている。村上春樹と河合隼雄は”物語”というものを広義の意味で使用しているのに対し、本書では”物語”を狭義の意味で使っていると思う。村上春樹たちが使っていた”物語”を細分化すると、”物語”、”ゲーム”、”パズル”、”ギャンブル”、”おもちゃ遊び”になるのではないだろうか。 日々、漠然と考えていたことを言語化してくれたような読書体験だった。

- 本を食べない山羊@goat1234562025年12月31日読み終わった考察する若者たち インザメガチャーチ カウンセリングとは何か この3冊とほぼ同時に読んだのだが、それぞれの解像度がとても上がった……。わかりやすいとこほでいうと、考察〜も物語〜も陰謀論やひろゆきの話をしているし。 (この2冊でひろゆきへのイメージがめちゃくちゃ変わりました) わたしはクイズで正解に気づくときとか伏線に気づく時にすごく気持ちよくなってしまう人間なので、とくに前半の物語化、クイズ的主体の話がおもしろかったのだが、後半のギャンブルでは一瞬「現実」がみえる、という話もめちゃくちゃ面白かった。 現実って一体なんなんだろう……。

ポチ@takupochi_19932025年12月31日読み終わった話題になっていたので年末の時間使って読んでみた。著者が分析系の方ということもあってか現状分析的な内容が中心でメッセージが弱いような気がした。 物語的な生き方に対して遊戯的な生き方を色々提示してくれるが、どれもメリットデメリットがあるので「よく考えて生きましょう」以上のメッセージがあまりなかった気がする。 5章のおもちゃ遊びの章が著者の伝えたいメッセージが強く出ている気がして可能性を感じた。 ブックリストに入っていた本を色々読んでみたい。

ポチ@takupochi_19932025年12月31日読み終わった話題になっていたので年末の時間使って読んでみた。著者が分析系の方ということもあってか現状分析的な内容が中心でメッセージが弱いような気がした。 物語的な生き方に対して遊戯的な生き方を色々提示してくれるが、どれもメリットデメリットがあるので「よく考えて生きましょう」以上のメッセージがあまりなかった気がする。 5章のおもちゃ遊びの章が著者の伝えたいメッセージが強く出ている気がして可能性を感じた。 ブックリストに入っていた本を色々読んでみたい。

ようちゃん@styosuke2025年12月31日読み終わった物語的、もしくはナラティブ礼賛な世界に新たな視座を与えてくれた。ギャンブル的視点には馴染めそうにないが、パズル的視点は上手く私の気持ちを表現してくれているように思う。 遊びを念頭に生活(仕事)したいのにできないのは、みんな感じていること。物語的以外の視点を有するだけでも価値あることではないか。

ようちゃん@styosuke2025年12月31日読み終わった物語的、もしくはナラティブ礼賛な世界に新たな視座を与えてくれた。ギャンブル的視点には馴染めそうにないが、パズル的視点は上手く私の気持ちを表現してくれているように思う。 遊びを念頭に生活(仕事)したいのにできないのは、みんな感じていること。物語的以外の視点を有するだけでも価値あることではないか。- ふらりらる@neko_kawaigari2025年12月28日読み終わった遊び論。 難しいところも多かった。ゆっくり数日かけて読んだ。 私も色々な“遊び”に身を投じているのだと思った。なにか1つの遊び方に囚われることなく軽やかに生きるのは楽しそうだ。

文音こずむ@ayanekozumu2025年12月25日読み終わった納得できる内容だった。私は物語を本に書いてあるように受け止めていなかったが、恐らく著者と同じ危険性を認識しているからこそ、本書とは外れた考えを物語に持っていたと思う 物語の項目、おもちゃの項目が特に好きで思い当たる節がある。特に病気の人の話。でも何回も読み直さないと飲まれそうだ

文音こずむ@ayanekozumu2025年12月25日読み終わった納得できる内容だった。私は物語を本に書いてあるように受け止めていなかったが、恐らく著者と同じ危険性を認識しているからこそ、本書とは外れた考えを物語に持っていたと思う 物語の項目、おもちゃの項目が特に好きで思い当たる節がある。特に病気の人の話。でも何回も読み直さないと飲まれそうだ 成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年12月19日読み終わった借りてきた物語に囚われている人々が増え続けている現代社会に遊びという視点から待ったをかけた一冊。 これまであまり哲学の本は読んでこなかったため、作中に登場する哲学者やその思想も殆ど知らなかったので、新しい発見が多く哲学の面白さに少し触れることができたと思う。 主に現代の社会問題をこれまでになかった新しい視点で切り崩していて、俯瞰で観た時に自分自身もこの社会問題に嚙んでいるのだと気付かされた。 snsは感情を増幅する事で収益を得ている。私たちの情動は商品化されている。そして現代は過情動社会になる MBTIなど自分をキャラクター化する事は、その人の自己理解の幅を狭める事に繋がってしまう。多様な個性が一つのカテゴリーに押し込まれ、その事例を探るうちに近づいてしまう。 ベタで普通の一階の欲求と何かを欲しがっている状態でありたいという2階の欲求 陰謀論と考察を「正解」があるという前提で成り立っているものだという指摘が面白かった。 他のインフルエンサーと比べてVtuberが炎上しやすいことを、がわをかぶっているからおもちゃとしてとらえやすく、攻撃のハードルが低くなってる。 960円

成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年12月19日読み終わった借りてきた物語に囚われている人々が増え続けている現代社会に遊びという視点から待ったをかけた一冊。 これまであまり哲学の本は読んでこなかったため、作中に登場する哲学者やその思想も殆ど知らなかったので、新しい発見が多く哲学の面白さに少し触れることができたと思う。 主に現代の社会問題をこれまでになかった新しい視点で切り崩していて、俯瞰で観た時に自分自身もこの社会問題に嚙んでいるのだと気付かされた。 snsは感情を増幅する事で収益を得ている。私たちの情動は商品化されている。そして現代は過情動社会になる MBTIなど自分をキャラクター化する事は、その人の自己理解の幅を狭める事に繋がってしまう。多様な個性が一つのカテゴリーに押し込まれ、その事例を探るうちに近づいてしまう。 ベタで普通の一階の欲求と何かを欲しがっている状態でありたいという2階の欲求 陰謀論と考察を「正解」があるという前提で成り立っているものだという指摘が面白かった。 他のインフルエンサーと比べてVtuberが炎上しやすいことを、がわをかぶっているからおもちゃとしてとらえやすく、攻撃のハードルが低くなってる。 960円

- ICii@bookshelf_12252025年11月28日読み終わった全編通して面白かった!! 著者が物語コンサルティングのサラリーマンなのに、文章は哲学者みたい。各章が短くて読みやすいし、根拠もたくさん明示されていて読了感がいいっ!

- ariplings@ariplings2025年11月21日読み終わった世界や人間を複雑なまま扱うべきだ、という主張は分かる。しかし現実的には、それをすべてに行うのは不可能だから物語やゲームに近い形で単純化している点にはあまり触れられていない。著者から見た理想と現実の乖離に対して、妥協点を探らずあくまで理想を説く姿勢には、厨二病感と研究者として貫く芯を感じた。

まにまに@-bookmark4502025年11月20日読み終わったかつて読んだ「かくあれかし」と言わんばかりの、手触りのいい、規矩にはまった物語が跋扈している中で、なぜそのような流れが出来てしまったのか、考察して欲しかった。 ラノベの隆盛、時に炎上する恋愛リアリティーショー、時代のアイコンとしての金原ひとみ。 私たちを流れるのはトラウマをめぐる悲嘆や慰撫の往還だと思う。 他に書かれていることは人生を追うごとに付いてくる、生きる知恵として、特に驚きはなかったけど、倫理を根幹とされている以上、閉塞感が閑却されることで、「物語」への希求は増すのではないか、とも思った。

まにまに@-bookmark4502025年11月20日読み終わったかつて読んだ「かくあれかし」と言わんばかりの、手触りのいい、規矩にはまった物語が跋扈している中で、なぜそのような流れが出来てしまったのか、考察して欲しかった。 ラノベの隆盛、時に炎上する恋愛リアリティーショー、時代のアイコンとしての金原ひとみ。 私たちを流れるのはトラウマをめぐる悲嘆や慰撫の往還だと思う。 他に書かれていることは人生を追うごとに付いてくる、生きる知恵として、特に驚きはなかったけど、倫理を根幹とされている以上、閉塞感が閑却されることで、「物語」への希求は増すのではないか、とも思った。

ふるえ@furu_furu2025年11月19日読み終わった自分の言動が知らない間に誰かの物語に回収されてしまうことへの怖さの原因を知りたくて読み始めたけれど、「物語」をつくることや、求められることへの危うさと効果みたいなものが読めて楽しかった。 「物語」を知らぬ間に生き方に適用してしまうことはよくあることで、避けられないことでもあるのかもしれないと思いつつ、そのバランスをとっていく精神性というか、立ち位置の置き方にはどういう方向性があるのか、読み直して考えたい。

ふるえ@furu_furu2025年11月19日読み終わった自分の言動が知らない間に誰かの物語に回収されてしまうことへの怖さの原因を知りたくて読み始めたけれど、「物語」をつくることや、求められることへの危うさと効果みたいなものが読めて楽しかった。 「物語」を知らぬ間に生き方に適用してしまうことはよくあることで、避けられないことでもあるのかもしれないと思いつつ、そのバランスをとっていく精神性というか、立ち位置の置き方にはどういう方向性があるのか、読み直して考えたい。

シロップ@sirop2025年11月17日買った読み終わった物語は現実世界において役に立ちすぎる、っていうのがわたしも最近感じていることだったので、とてもおもしろかった。参考文献がちゃんと載っているので、それも読んでみたい。 わたしは小さいころ人とほぼ遊ばなかったヒューマンなので、おもちゃ遊びがへたくそだし、そもそも馴染みがあまりないのかもしれない。参考文献読むならこのあたりからかな〜。

シロップ@sirop2025年11月17日買った読み終わった物語は現実世界において役に立ちすぎる、っていうのがわたしも最近感じていることだったので、とてもおもしろかった。参考文献がちゃんと載っているので、それも読んでみたい。 わたしは小さいころ人とほぼ遊ばなかったヒューマンなので、おもちゃ遊びがへたくそだし、そもそも馴染みがあまりないのかもしれない。参考文献読むならこのあたりからかな〜。

ふるえ@furu_furu2025年11月15日読んでる久しぶりに読んだら、これまでにどんな話があったのか忘れていて、でも読み進めていくとなんとなく思い出してくるものがあって面白い パズル、陰謀論、考察というものに対する感覚と、人生に対する態度の話になって楽しく読む。

ふるえ@furu_furu2025年11月15日読んでる久しぶりに読んだら、これまでにどんな話があったのか忘れていて、でも読み進めていくとなんとなく思い出してくるものがあって面白い パズル、陰謀論、考察というものに対する感覚と、人生に対する態度の話になって楽しく読む。

フジサン@fujisan2025年11月9日読み終わった血液型診断や動物占いなどに感じていた得体の知れない違和感をこの本が言語化してくれていてとてもすっきりした。 キャラ付けをするということはコミュニケーションの入り口として有用な場面も多々あるので必ずしも悪いこととは言い切れないが、決めつけによる誤解や息苦しさというのも生まれてしまうものなので、個人として向き合うということにより一層気を配らなければいけないと感じた。

フジサン@fujisan2025年11月9日読み終わった血液型診断や動物占いなどに感じていた得体の知れない違和感をこの本が言語化してくれていてとてもすっきりした。 キャラ付けをするということはコミュニケーションの入り口として有用な場面も多々あるので必ずしも悪いこととは言い切れないが、決めつけによる誤解や息苦しさというのも生まれてしまうものなので、個人として向き合うということにより一層気を配らなければいけないと感じた。

万願寺@manganji_2025年11月6日読み終わった前半が物語化批判で、後半が、そのオルタナティブとなる遊び批判でした。とくにギャンブルの章がおもしろかった。1冊としてなにか結論があるという本ではない(と感じた)のだが、もう少し各論を深堀して欲しかったと思う。今後遊びのそれぞれの章が一冊一冊の本になるそうです。

万願寺@manganji_2025年11月6日読み終わった前半が物語化批判で、後半が、そのオルタナティブとなる遊び批判でした。とくにギャンブルの章がおもしろかった。1冊としてなにか結論があるという本ではない(と感じた)のだが、もう少し各論を深堀して欲しかったと思う。今後遊びのそれぞれの章が一冊一冊の本になるそうです。 おるば@olva2025年11月4日読み終わった・物語を愛している筆者が物語化を批判するって冒頭がおもろそうだったから買 ・理解したいしされたいから物語化するって指摘が最近note書いてる僕にはウッて刺さった ・ナラティブの弱点は目的閉塞性と改訂排除性って言ってる。だから遊ぼうよと。 ・カイヨワの遊びの四分類が割と中心核になってる ・最終的には、意味や目的に縛られない遊びによる共同に着地してる ・あれ?アルミンとジークの会話じゃね?これ ・↑出、出〜!w物語化理解奴〜w ・これをきっかけにKindleで眠ってる「動物化するポストモダン」「訂正可能性の哲学」読み直そうかな ・この本で引用されてた「サイボーグになる」買った。教えてくれてありがとう。

おるば@olva2025年11月4日読み終わった・物語を愛している筆者が物語化を批判するって冒頭がおもろそうだったから買 ・理解したいしされたいから物語化するって指摘が最近note書いてる僕にはウッて刺さった ・ナラティブの弱点は目的閉塞性と改訂排除性って言ってる。だから遊ぼうよと。 ・カイヨワの遊びの四分類が割と中心核になってる ・最終的には、意味や目的に縛られない遊びによる共同に着地してる ・あれ?アルミンとジークの会話じゃね?これ ・↑出、出〜!w物語化理解奴〜w ・これをきっかけにKindleで眠ってる「動物化するポストモダン」「訂正可能性の哲学」読み直そうかな ・この本で引用されてた「サイボーグになる」買った。教えてくれてありがとう。

- おおしま@_carino_2025年11月2日読み終わったぼんやり読んだせいでなんも入ってない感 あとがきでも言ってたけど、パズル・ギャンブル・ゲーム・おもちゃそれぞれの尺が短くてわかんなかった(私が馬鹿) 象徴界と現実界とか出てきてびっくりした 物語批判はとてもわかるが、オルタナティブを上の4つに決めた理由があんまりしっくりこず。前半の物語批判のところが一番面白く読めたな

たま子@tama_co_co2025年10月31日読み終わった広告を物語化しがちな職業にいるから読んだ。それでも純粋な物語が好きだから読んだ。 --- 物語化はしばしば他人の理解をもたらすものとして称賛されるが、しばしば他人の安易なパターン化に堕落していく。理解できないことを無理に「理解しようとしない」勇気や、物語に還元できない断片的な声を「断片のまま」受容する想像力が、物語的不正義を抑止する新たな美徳となるだろう。p44 私たちは、スクロールしているだけで、複数の運動や敵対的な抗争に動員されてしまう。そのときの怒りは、本当に自分の怒りなのか、それとも作り出された怒りなのか、その瞬間には判別し難いものだ。p48 私たちは自然そのままの、天然の情動をもつわけではない。文化の中で情動は作り出される。どのような習慣をもつ社会の中で生きるかによって、私たちがどのようなタイプの怒りや悲しみを抱き、他人に伝えてよいかが変わる。p56 私たちは、顔自体を替えて生きる。本質がないと嘆くにはあたらない。本質こそが可動的なのだから。p74 物語を物語以外の用途で使うことをやめよ、と言いたいのだ。 物語が、何の社会的意義も見出されず、攻撃性も扇動力も持たず、ただひたすらに単なる物語として愛される社会。そんな社会こそ、私にとってのユートピアだ。p98

たま子@tama_co_co2025年10月31日読み終わった広告を物語化しがちな職業にいるから読んだ。それでも純粋な物語が好きだから読んだ。 --- 物語化はしばしば他人の理解をもたらすものとして称賛されるが、しばしば他人の安易なパターン化に堕落していく。理解できないことを無理に「理解しようとしない」勇気や、物語に還元できない断片的な声を「断片のまま」受容する想像力が、物語的不正義を抑止する新たな美徳となるだろう。p44 私たちは、スクロールしているだけで、複数の運動や敵対的な抗争に動員されてしまう。そのときの怒りは、本当に自分の怒りなのか、それとも作り出された怒りなのか、その瞬間には判別し難いものだ。p48 私たちは自然そのままの、天然の情動をもつわけではない。文化の中で情動は作り出される。どのような習慣をもつ社会の中で生きるかによって、私たちがどのようなタイプの怒りや悲しみを抱き、他人に伝えてよいかが変わる。p56 私たちは、顔自体を替えて生きる。本質がないと嘆くにはあたらない。本質こそが可動的なのだから。p74 物語を物語以外の用途で使うことをやめよ、と言いたいのだ。 物語が、何の社会的意義も見出されず、攻撃性も扇動力も持たず、ただひたすらに単なる物語として愛される社会。そんな社会こそ、私にとってのユートピアだ。p98

紙村@kamimura_2025年10月30日読み終わった物語の危うさ、他人を物語化することの加害性、自分を物語化してもそれは「そのまま」ではないということ、人は「情動」を感じることが好きで、過剰な情動に振り回されていること、MBTIに代表されるように自分をキャラクター化している現代、模倣することによる「イタさ」、他者をアニメートする活動としての推し活、物語的にしか世界を理解しない現代人の病理、人生はゲームなのかという問い、欲求を欲求するというメタな欲求、人生をハックすること、陰謀論と考察、推理小説に共通する「パズル」の魅力、ハッとする瞬間の快楽、勝敗ではなく抽選を欲望した結果であるところのギャンブル、ギャンブルが持つ物語を切断する力、ネットのおもちゃという言葉、おもちゃ遊びの世界であるインターネット空間、物語/ゲーム的主体の整合性を破壊するおもちゃ的主体、おもちゃ的倫理の可能性。どの話題も自分事に引き付けて考えられる話題で、最高に面白かった。

紙村@kamimura_2025年10月30日読み終わった物語の危うさ、他人を物語化することの加害性、自分を物語化してもそれは「そのまま」ではないということ、人は「情動」を感じることが好きで、過剰な情動に振り回されていること、MBTIに代表されるように自分をキャラクター化している現代、模倣することによる「イタさ」、他者をアニメートする活動としての推し活、物語的にしか世界を理解しない現代人の病理、人生はゲームなのかという問い、欲求を欲求するというメタな欲求、人生をハックすること、陰謀論と考察、推理小説に共通する「パズル」の魅力、ハッとする瞬間の快楽、勝敗ではなく抽選を欲望した結果であるところのギャンブル、ギャンブルが持つ物語を切断する力、ネットのおもちゃという言葉、おもちゃ遊びの世界であるインターネット空間、物語/ゲーム的主体の整合性を破壊するおもちゃ的主体、おもちゃ的倫理の可能性。どの話題も自分事に引き付けて考えられる話題で、最高に面白かった。

読書記録@records2025年10月30日読んでるまだ読んでる後半の探究篇を読み進めた。ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びといった物語以外の人生の理解の仕方について論じられている。 ゲームの章は、日常で自分が感じている違和感について上手く言語化されていて面白かった。 人生をゲーム的に捉えることが、資本主義の正当化に繋がっていたり、課題を克服することのみに価値を見出すようになってしまったり……。 普段、SNSや色々な動画コンテンツを見ていると、努力して絶えずスキルアップ(学歴、資格取得、資産運用など)することで幸せになれる的な価値観を持っている人が多く(別にそれ自体は個人の価値観としては自由だけど) そのような価値観を発信して、「人生の真理に気付いていない人に、攻略の仕方を教えてあげている」風の投稿を見かけるたびに、浅はかだなって前から感じてたんやけど。 そういう人生の捉え方は、まさしくゲーム的な理解の仕方なんだよなあと腑に落ちるなどした。

読書記録@records2025年10月30日読んでるまだ読んでる後半の探究篇を読み進めた。ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びといった物語以外の人生の理解の仕方について論じられている。 ゲームの章は、日常で自分が感じている違和感について上手く言語化されていて面白かった。 人生をゲーム的に捉えることが、資本主義の正当化に繋がっていたり、課題を克服することのみに価値を見出すようになってしまったり……。 普段、SNSや色々な動画コンテンツを見ていると、努力して絶えずスキルアップ(学歴、資格取得、資産運用など)することで幸せになれる的な価値観を持っている人が多く(別にそれ自体は個人の価値観としては自由だけど) そのような価値観を発信して、「人生の真理に気付いていない人に、攻略の仕方を教えてあげている」風の投稿を見かけるたびに、浅はかだなって前から感じてたんやけど。 そういう人生の捉え方は、まさしくゲーム的な理解の仕方なんだよなあと腑に落ちるなどした。

zzz@oownow2025年10月29日読み終わった物語化の話は半分ほどで、残りは物語のオルタナティブの話。 アイドルを応援することと物語化の親和性の高さを再認識しつつ、ある種ギャンブル的な側面もあったりするなと考えながら読んだ。 理解できたようでできてない感が残ってる。

zzz@oownow2025年10月29日読み終わった物語化の話は半分ほどで、残りは物語のオルタナティブの話。 アイドルを応援することと物語化の親和性の高さを再認識しつつ、ある種ギャンブル的な側面もあったりするなと考えながら読んだ。 理解できたようでできてない感が残ってる。

Mai@maih1072025年10月20日読み終わった@ 電車個人的にはパズル的な生き方が一番近いのかなと思った 「ハッとする」瞬間の快感が大好きだけど、その短絡さが誤解を助長する可能性もあるし、なんでも理由付けする必要もない。 ギャンブル的思考が最も遠く分かりづらいけど、時にはひりひり感を求めることも新たな発見に繋がるのかも。 おもちゃ的に色々な考え方や生き方を試して遊んでみると自分の世界がきっと広がりそう。

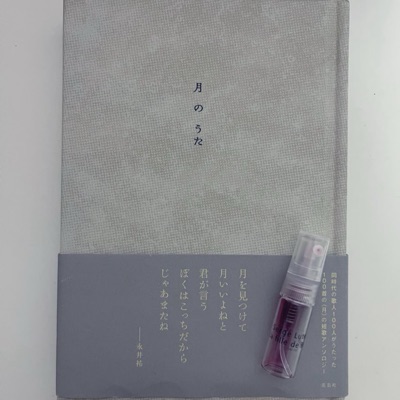

Mai@maih1072025年10月20日読み終わった@ 電車個人的にはパズル的な生き方が一番近いのかなと思った 「ハッとする」瞬間の快感が大好きだけど、その短絡さが誤解を助長する可能性もあるし、なんでも理由付けする必要もない。 ギャンブル的思考が最も遠く分かりづらいけど、時にはひりひり感を求めることも新たな発見に繋がるのかも。 おもちゃ的に色々な考え方や生き方を試して遊んでみると自分の世界がきっと広がりそう。 ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年10月13日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、10月13日(月)open。11〜19時。ご来店お待ちしてます。 難波優輝『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』講談社現代新書 「清涼飲料水の広告の少女はいつもドラマティックな青春を謳歌しているし、「推し」はファンの期待した筋書きどおりに振る舞うし、就活面接では挫折経験を「美談」として語らねばならない。私は端的にこう思う。何かがおかしい、と。」 物語はなぜ苦しいのか?「物語」が過剰に要求される現代社会で、「人生とはかくあるべきだ」という押しつけに抗う。新進気鋭の美学者による「次世代の哲学」。 #難波優輝 #物語化批判の哲学 #講談社現代新書 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年10月13日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、10月13日(月)open。11〜19時。ご来店お待ちしてます。 難波優輝『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』講談社現代新書 「清涼飲料水の広告の少女はいつもドラマティックな青春を謳歌しているし、「推し」はファンの期待した筋書きどおりに振る舞うし、就活面接では挫折経験を「美談」として語らねばならない。私は端的にこう思う。何かがおかしい、と。」 物語はなぜ苦しいのか?「物語」が過剰に要求される現代社会で、「人生とはかくあるべきだ」という押しつけに抗う。新進気鋭の美学者による「次世代の哲学」。 #難波優輝 #物語化批判の哲学 #講談社現代新書 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

ふるえ@furu_furu2025年10月13日読んでる自分の言動が何かしら大きな(大小は関係ないのかもしれないけれど)ナラティブに回収されてしまう怖さみたいなのを感じて、ナラティブ、物語はどういうものなのかを考えたくて読む。 読んでいる中で『臨床とことば』の話を思い出して、相手の話を掴まず、しがみつかず、ただそういうものとして受け止めること。解釈を自分の中だけで留めないことなどを考えていた。

ふるえ@furu_furu2025年10月13日読んでる自分の言動が何かしら大きな(大小は関係ないのかもしれないけれど)ナラティブに回収されてしまう怖さみたいなのを感じて、ナラティブ、物語はどういうものなのかを考えたくて読む。 読んでいる中で『臨床とことば』の話を思い出して、相手の話を掴まず、しがみつかず、ただそういうものとして受け止めること。解釈を自分の中だけで留めないことなどを考えていた。

kazuki24@kzuki58422025年10月10日読み終わった単に社会全体の物語化乗り美学への警告かと思いきや、様々な側面の考えた方、そしてそれらが稚拙な考え方と意外にも繋がる可能性があるといったことが見えた。 対立するのではなく、いろいろな考え方を享受するヒントがあった。 読む前の想像とは異なる内容であったが、面白かった。

kazuki24@kzuki58422025年10月10日読み終わった単に社会全体の物語化乗り美学への警告かと思いきや、様々な側面の考えた方、そしてそれらが稚拙な考え方と意外にも繋がる可能性があるといったことが見えた。 対立するのではなく、いろいろな考え方を享受するヒントがあった。 読む前の想像とは異なる内容であったが、面白かった。

紺@kon_2025年10月5日気になる人間は〝物語〟がないと(尊厳と置き換えてもいいかも)生きていけず、昨今蔓延る排外主義にもそのことが関係しているような気がしているので(マイノリティを排斥することで得られるインスタント尊厳というか…)タイトルに興味を惹かれました。

紺@kon_2025年10月5日気になる人間は〝物語〟がないと(尊厳と置き換えてもいいかも)生きていけず、昨今蔓延る排外主義にもそのことが関係しているような気がしているので(マイノリティを排斥することで得られるインスタント尊厳というか…)タイトルに興味を惹かれました。

わらびもち@CitrusRetic_92025年10月3日読み終わった「物語」は気持ち悪い。「ゲーム」は疲れる。「パズル」は短絡的すぎる。「ギャンブル」はそもそも性に合わない。 物語も、ゲームも、パズルも、それぞれは好きなはずなのに、そう思ってしまうのは何故だろう?(ギャンブルは、別に否定はしないが私はリスクを楽しめるタイプではないので除外) 現代の風潮が過度に物語・ゲーム・パズル的なやり方、生き方、考え方をありがたがって持ち上げすぎている、そしてそれが都合よく使われすぎている、あたかもそれだけが正義のような顔をしている、と感じているから拒否感があったのか、と、この本を読んで思った。 今の私たちにはもっと「遊び」が必要だよな。もちろん、「遊び」も過度になりすぎると人を傷つけたり、大事なものを壊したりしてしまうから程度を弁えた方がいいけれど。もっと生産性のないこと、今しか得しないこと、楽しいだけのことをしたい。 全てに意味を持たせすぎると窮屈になる。物語・ゲーム・パズル・ギャンブル・遊びの力が過剰になりすぎず、全ての人がそれらを気楽に、適度に楽しめるような風潮になることを祈る。

わらびもち@CitrusRetic_92025年10月3日読み終わった「物語」は気持ち悪い。「ゲーム」は疲れる。「パズル」は短絡的すぎる。「ギャンブル」はそもそも性に合わない。 物語も、ゲームも、パズルも、それぞれは好きなはずなのに、そう思ってしまうのは何故だろう?(ギャンブルは、別に否定はしないが私はリスクを楽しめるタイプではないので除外) 現代の風潮が過度に物語・ゲーム・パズル的なやり方、生き方、考え方をありがたがって持ち上げすぎている、そしてそれが都合よく使われすぎている、あたかもそれだけが正義のような顔をしている、と感じているから拒否感があったのか、と、この本を読んで思った。 今の私たちにはもっと「遊び」が必要だよな。もちろん、「遊び」も過度になりすぎると人を傷つけたり、大事なものを壊したりしてしまうから程度を弁えた方がいいけれど。もっと生産性のないこと、今しか得しないこと、楽しいだけのことをしたい。 全てに意味を持たせすぎると窮屈になる。物語・ゲーム・パズル・ギャンブル・遊びの力が過剰になりすぎず、全ての人がそれらを気楽に、適度に楽しめるような風潮になることを祈る。

読書記録@records2025年10月2日読み始めたまだ読んでる少し前に買って積んでた本。途中まで読んだ。 なぜいま物語化が重要視されるのかとか、物語化の危険性などについて書かれている。 個人的に関心があるテーマでもありつつ、タイムリーな問題でもあって面白い。 具体例としてMBTIも出てくる。 昨今アイドルのオーディション番組が流行りまくってて社会現象レベルなのも、物語化されて視聴者が没入しやすいからだよなあ(自分も観ているけど)

読書記録@records2025年10月2日読み始めたまだ読んでる少し前に買って積んでた本。途中まで読んだ。 なぜいま物語化が重要視されるのかとか、物語化の危険性などについて書かれている。 個人的に関心があるテーマでもありつつ、タイムリーな問題でもあって面白い。 具体例としてMBTIも出てくる。 昨今アイドルのオーディション番組が流行りまくってて社会現象レベルなのも、物語化されて視聴者が没入しやすいからだよなあ(自分も観ているけど)

saeko@saekyh2025年10月1日「批判の哲学」だから当たり前なのだけど、1章から4章まで現代人や物語・ゲーム・パズル・ギャンブルといったメディアへの批判が延々と続くので、途中で読むのがしんどくなった。たしかに切り口は新鮮で面白いのだが、まるでそのメディアを楽しむことそのもの自体が愚かだと言うような書きぶりにちょっとうんざりしてくるし、批判がほとんどを占めていて、ではどうすべきか?の提案は抽象的でほんのわずかだし、数々の文献を引用しているのはすごいはすごいのだが、他者の理論を援用した小難しい話がずっと続くので、疲れる読書体験ではあった。最後の5章「おもちゃ批判の哲学」がやっと前向きな内容だったので、ああ筆者がこの本を通して伝えたかったのはこういうことなんだな。とようやく腹落ちできた。 ただ主張自体は共感できる部分が多かった。最近読む新書に共通して言えることなのだけど、複雑な世界を単純化して捉えることの不適切さや危うさを糾弾する段階にきているのかなとも思う。たしかに自分も、就職活動で面接官にウケそうな物語を考えるのにはうんざりしたし、面倒な仕事に辟易としていたとき、上司に「これもいい経験になったよね!」と言われ、うるせえなと心底嫌な気持ちになった記憶がある。人生はただの時間の経過であり、物事の積み重ねなのだけど、因果関係で語りたくなる、そこに魅力を感じるのが人間というもの。「わかりやすさ」「伝わりやすさ」の名のもとに長く正当化されてきた人生の物語化に真っ向からNOを突きつけ、無目的に当意即妙に遊ぶような生き方を提案する筆者の主張は、成長神話や感動ポルノに侵された社会に一石を投じるものだと思う。

saeko@saekyh2025年10月1日「批判の哲学」だから当たり前なのだけど、1章から4章まで現代人や物語・ゲーム・パズル・ギャンブルといったメディアへの批判が延々と続くので、途中で読むのがしんどくなった。たしかに切り口は新鮮で面白いのだが、まるでそのメディアを楽しむことそのもの自体が愚かだと言うような書きぶりにちょっとうんざりしてくるし、批判がほとんどを占めていて、ではどうすべきか?の提案は抽象的でほんのわずかだし、数々の文献を引用しているのはすごいはすごいのだが、他者の理論を援用した小難しい話がずっと続くので、疲れる読書体験ではあった。最後の5章「おもちゃ批判の哲学」がやっと前向きな内容だったので、ああ筆者がこの本を通して伝えたかったのはこういうことなんだな。とようやく腹落ちできた。 ただ主張自体は共感できる部分が多かった。最近読む新書に共通して言えることなのだけど、複雑な世界を単純化して捉えることの不適切さや危うさを糾弾する段階にきているのかなとも思う。たしかに自分も、就職活動で面接官にウケそうな物語を考えるのにはうんざりしたし、面倒な仕事に辟易としていたとき、上司に「これもいい経験になったよね!」と言われ、うるせえなと心底嫌な気持ちになった記憶がある。人生はただの時間の経過であり、物事の積み重ねなのだけど、因果関係で語りたくなる、そこに魅力を感じるのが人間というもの。「わかりやすさ」「伝わりやすさ」の名のもとに長く正当化されてきた人生の物語化に真っ向からNOを突きつけ、無目的に当意即妙に遊ぶような生き方を提案する筆者の主張は、成長神話や感動ポルノに侵された社会に一石を投じるものだと思う。

- j@juuuun2025年9月29日読み始めた後輩に勧められたらタイムラインにいっぱい流れてきた。眠れていない日にいい加減スマホに飽きて開く。読みやすい。物語は常に解釈が必要で、それは自分の知っている範囲でしか起こりえないことが問題。

リチ@richi2025年9月28日読み終わった難しくもあり、興味深くもあり。過去の出来事を物語化して恣意的に回収していくよりも、その時その時の感覚や経験を遊びとしてそのまま持ち続けること。たった一つかのような答えに安易に飛びつかず、曖昧なまま持ち堪えること、偶然性を楽しむこと、みたいなことを感じた。理解が難しいところもあったので、またいつか読み返したい。

リチ@richi2025年9月28日読み終わった難しくもあり、興味深くもあり。過去の出来事を物語化して恣意的に回収していくよりも、その時その時の感覚や経験を遊びとしてそのまま持ち続けること。たった一つかのような答えに安易に飛びつかず、曖昧なまま持ち堪えること、偶然性を楽しむこと、みたいなことを感じた。理解が難しいところもあったので、またいつか読み返したい。

nessie@nessieayako2025年9月26日読んでるP168 「『分からなさ』がいつまでも残ること。そうすることで、私たちは一つの結論で満足せず、思いがけない連想や多様な視点と出会い続ける」

nessie@nessieayako2025年9月26日読んでるP168 「『分からなさ』がいつまでも残ること。そうすることで、私たちは一つの結論で満足せず、思いがけない連想や多様な視点と出会い続ける」

- m@__lily742025年9月25日読み終わった映画であれ、小説であれ、「物語」的な側面を存分に含む作品について書く時、わたしには必ず迷いがつきまとう。あらすじとして物語の一部分をまとめるとき、ここにまとめることのできなかった生を搾取していないかと。物語が好きで享受しているからこそ手に取ったこの本。著者である難波さんも、そのような悩みの持ち主であった。就活時に求められる一貫性のある人生……その暴力性にうんざりとしてしまうのは私だけではないと読み進めながら思えた。資本主義、成果主義の現代において、ここに抗って生を送ることはとても難しい。それでも、抗い(良い面を受け入れつつも)批判すること、それは生きるうえでの希望にもなると思う。 物語を批判するにあたって、現代的なトピック、出来事も取り入れているのがすごく好印象でした。

1neko.@ichineko112025年9月22日読み終わった「MBTI」の章が特に興味深かった。 「MBTI」の16 personalities診断は、MBTI学会から批判されている(既知の事実と一致しない、検証可能性に欠け、内部矛盾を有する(となかなかな言われよう。。。)らしい。 それにもかかわらず?、そんなの関係なく?なんらかのカテゴリ群のなかに、自分の性格を落とし込む独特の快楽はあると思います。 「物語」が過剰に求められている世界。

1neko.@ichineko112025年9月22日読み終わった「MBTI」の章が特に興味深かった。 「MBTI」の16 personalities診断は、MBTI学会から批判されている(既知の事実と一致しない、検証可能性に欠け、内部矛盾を有する(となかなかな言われよう。。。)らしい。 それにもかかわらず?、そんなの関係なく?なんらかのカテゴリ群のなかに、自分の性格を落とし込む独特の快楽はあると思います。 「物語」が過剰に求められている世界。

さおり@prn9909082025年9月20日読み終わった「物語」には抗いがたい魅力があって私たちはどうしてもそこに手を伸ばしてしまう.それは「つながりたい」という欲求があるからでではその方法は「物語」しかないのかということと、「物語」以外の可能性についてその特徴と危うさとを挙げることで「だからといって安易にそこに飛びつくな」と言われているようだった.いやじゃあどうしたら良いんですか?みたいに思ってしまうけれど最後に新たな可能性を示してくれている.読み始めて最初のうちはなかなか頭に入ってこないところもあったけど「物語は人類が生み出した価値ある営みの一つである。だが、一つでしかない」という一文がバツンと自分のなかでハマってそこからはグッと読み進められたなと思う.あとわたしのなかで「終わりよければ」みたいな感覚があり「あとがき」の文章にもというかそこがもしかしたら一番グッときたところかもしれないので個人的には読めてよかったなと思います.

さおり@prn9909082025年9月20日読み終わった「物語」には抗いがたい魅力があって私たちはどうしてもそこに手を伸ばしてしまう.それは「つながりたい」という欲求があるからでではその方法は「物語」しかないのかということと、「物語」以外の可能性についてその特徴と危うさとを挙げることで「だからといって安易にそこに飛びつくな」と言われているようだった.いやじゃあどうしたら良いんですか?みたいに思ってしまうけれど最後に新たな可能性を示してくれている.読み始めて最初のうちはなかなか頭に入ってこないところもあったけど「物語は人類が生み出した価値ある営みの一つである。だが、一つでしかない」という一文がバツンと自分のなかでハマってそこからはグッと読み進められたなと思う.あとわたしのなかで「終わりよければ」みたいな感覚があり「あとがき」の文章にもというかそこがもしかしたら一番グッときたところかもしれないので個人的には読めてよかったなと思います.

藤子@fskxx2025年9月18日読み終わった現代的なトピックやコンテンツが色々出てくるので今読めて良かったとは思ったが、物語に対する目線や定義がやや結論ありきのものに見えてしまった気がする。この本というより、ここ最近の『物語』に対する注目の高さの方が気になる。物語を忌避しながら、自分が物語に丸め込まれる事を望んでいるかのような事象がいくつか思い出される。

藤子@fskxx2025年9月18日読み終わった現代的なトピックやコンテンツが色々出てくるので今読めて良かったとは思ったが、物語に対する目線や定義がやや結論ありきのものに見えてしまった気がする。この本というより、ここ最近の『物語』に対する注目の高さの方が気になる。物語を忌避しながら、自分が物語に丸め込まれる事を望んでいるかのような事象がいくつか思い出される。

スヌーズは神@mo_rechu2025年9月18日読み始めた現在読み進め中。逃避行動なのか、いーっと頭を掻きむしりたくなるのでこちらに。自身を語ることによりフォロワーを消費行動へと繋げるマーケティング。渦中の身だったときのしんどさを思い出すので率直につらたん。

スヌーズは神@mo_rechu2025年9月18日読み始めた現在読み進め中。逃避行動なのか、いーっと頭を掻きむしりたくなるのでこちらに。自身を語ることによりフォロワーを消費行動へと繋げるマーケティング。渦中の身だったときのしんどさを思い出すので率直につらたん。

こたか@kotaka2025年9月17日読み終わった正直読みづらかったが、ここ最近読んだ本のなかで一番たくさん付箋をつけた。考察と陰謀論が同様の構造を持っているという主張にはなるほどと思い、面白かった。

こたか@kotaka2025年9月17日読み終わった正直読みづらかったが、ここ最近読んだ本のなかで一番たくさん付箋をつけた。考察と陰謀論が同様の構造を持っているという主張にはなるほどと思い、面白かった。

Autoishk@nunc_stans2025年9月15日読み終わった問いにアクチュアリティを感じる分、もやもやが残った。著者にとっては遊びの哲学が重要だったのだろうが、物語批判という観点からするとそもそも人生を種々の遊びのメタファーで捉えること自体に歪みがあり、火のないところに煙を立てている感じがした。 ギャンブルの章が一番面白かった。

Autoishk@nunc_stans2025年9月15日読み終わった問いにアクチュアリティを感じる分、もやもやが残った。著者にとっては遊びの哲学が重要だったのだろうが、物語批判という観点からするとそもそも人生を種々の遊びのメタファーで捉えること自体に歪みがあり、火のないところに煙を立てている感じがした。 ギャンブルの章が一番面白かった。

Autoishk@nunc_stans2025年9月15日読んでるとりあえず第一章まで。物語の過剰という問題意識は非常に理解できるが、当の物語概念が伸び縮みしているように思われることや、物語の流通に関する社会的・歴史的・制度的編成に関する考察があまりなされないことが気にかかってしまった。

Autoishk@nunc_stans2025年9月15日読んでるとりあえず第一章まで。物語の過剰という問題意識は非常に理解できるが、当の物語概念が伸び縮みしているように思われることや、物語の流通に関する社会的・歴史的・制度的編成に関する考察があまりなされないことが気にかかってしまった。

- ワット@watt2025年9月10日読み終わったなんでもストーリーにする圧力が強すぎて、結果として行き詰ってしまう。もっと出鱈目で、破綻があればいいじゃない。という当たり前のことを、狙い定めて主張しなければならないのは嫌な世の中だと思う。まあそうよね。精緻化の技術はどんどん進み、解釈しきれないのんべんだらりとした日々は、無価値を超えて不存在扱いになるかもしれぬ。 前半の「歴史的語りは、常に過去の再制作である」という議論は面白かった。歴史的語りに比べて自己語りが危険な点は、批判や資料、方法論をもたないから生じる「改訂排除性」と、必然性だったり伏線を見つけ出そうとすることによる「目的閉塞性」である、と。はみ出る、破綻する、だけどある時間止まらずに流れたその人の1コの生。これを物語に回収してしまうのは、うーん確かにもったいない。

いま@mayonakayom222025年9月9日読み終わった『ストーリーが世界を滅ぼす』に通ずる所もある。 全5部作となるようなので楽しみ。 『イン・ザ・メガチャーチ』に入る前に読んでおきたかった一冊。

いま@mayonakayom222025年9月9日読み終わった『ストーリーが世界を滅ぼす』に通ずる所もある。 全5部作となるようなので楽しみ。 『イン・ザ・メガチャーチ』に入る前に読んでおきたかった一冊。

画伯@ggahak2025年9月9日じゅうぶん読んだタイトルに惹かれて買い、だからといってどんなものを期待していたのかは自分でもよくわからないのだが、読みたいものではなかった。たとえば高校野球や箱根駅伝の放送の途中に入る経験者たちの思い出ストーリー(今もやっているかどうかわからないけど)や24時間テレビなどの感動消費にもともと忌避感を持っている人にはそれほど得るものがないのかもしれない。ただ私自身情動理論にまったく不案内のため読み込めていない論点もあるだろうと思うのでちょっと要勉強です。やはり出たばかりの『残酷な楽観性』や、『情動、メディア、政治』、『情動の社会学』あたりを読むリストに追加。

画伯@ggahak2025年9月9日じゅうぶん読んだタイトルに惹かれて買い、だからといってどんなものを期待していたのかは自分でもよくわからないのだが、読みたいものではなかった。たとえば高校野球や箱根駅伝の放送の途中に入る経験者たちの思い出ストーリー(今もやっているかどうかわからないけど)や24時間テレビなどの感動消費にもともと忌避感を持っている人にはそれほど得るものがないのかもしれない。ただ私自身情動理論にまったく不案内のため読み込めていない論点もあるだろうと思うのでちょっと要勉強です。やはり出たばかりの『残酷な楽観性』や、『情動、メディア、政治』、『情動の社会学』あたりを読むリストに追加。

- くりす@kurisu2025年9月9日読み終わった発売日に買ってようやく読めた わりと常々思っている陰謀論やMBTIへのモヤモヤを理解する上でのよい補助線となる本でした。 物語化って楽なんだよね。ほんと。本来複雑だったり、ひとつの筋が存在しない現実をある構造に落とし込むことで理解しやすかったり扱いやすい形に落とし込むという作業、それが物語化だと考える。 だけどそもそも例えば自分の人生は物語のためにあるわけではないから、物語性を見出そうとする行いそのものが自分の人生の何かを捨象しかねないよね。 あと、本来人の性格に「本質」なんて存在しないはずで、いわゆる性格とされるものって、個別の事象に対して発生する情動の「過去の傾向」でしかなくて、それが現在または未来に発生する事象に対して自分がどう反応するか?とかは予測不可能で無限の可能性を秘めてるはずなのに、「キャラ」化することでその情動の発生可能性が狭まってしまう。つまり、ある種の「性格」を規定する、ましてや「ENFPだから〜なんだよね〜」とかいうような行いそれそのものは「性格」を過剰に評価してかつ人間の可能性を否定している行いだと思います! ただ、だけどやはり世界を理解するある種のスキームがないと世界を理解するのは不可能で、この世の中って基本的にはアナログで連続的な情報が存在しているはずだけど、アナログな情報って情報量が無限になってしまうからおそらく脳の中の処理はデジタルな処理がなされているはず??(曖昧)であるし、まあそもそも言語を使うという営み自体が世界を大雑把にデジタルな形に切り取るっていうひとつの「物語化」であると言えるよね。 心の理論なんてものは物語化以外の何ものでもないし、いちいち無限の可能性を想定していたら相互理解なんて絶対に無理になってしまう。 だから物語化がないと世界や他人を理解すること、ひいては人間関係を形成することなんて不可能になってしまう。

わらびもち@CitrusRetic_92025年9月2日買った『「何者かになりたい」は呪いだ。』 という一文にとてつもなく惹かれてしまった。 本当にそう思う。 「キラキラした生活」とか「特別な自分」とか「人生の意味」とか、そんなの都合よくそこらじゅうに転がってるわけがない。 メディアやSNSに焚き付けられてないものねだりして、人と比べて何も持ってない自分に落胆して… 他人の人生だって過度に「物語化」して感動ポルノとして消費して、飽きたらイナゴのように次のターゲットに群がる。 そんな風潮に心底うんざりしていたところ。

わらびもち@CitrusRetic_92025年9月2日買った『「何者かになりたい」は呪いだ。』 という一文にとてつもなく惹かれてしまった。 本当にそう思う。 「キラキラした生活」とか「特別な自分」とか「人生の意味」とか、そんなの都合よくそこらじゅうに転がってるわけがない。 メディアやSNSに焚き付けられてないものねだりして、人と比べて何も持ってない自分に落胆して… 他人の人生だって過度に「物語化」して感動ポルノとして消費して、飽きたらイナゴのように次のターゲットに群がる。 そんな風潮に心底うんざりしていたところ。

yt@yt2025年9月2日読み終わった「過去は常に新たな解釈に開かれている」(p27) 物語は万能でないから、オルタナティブとしてゲームやパズルといった遊びの可能性を探る。 考察や批評というゲームだって良いんだ! 人生には物語性を求めがちだから、物語から距離をおく本書によって、ちょっと拠り所を失って不安になった。 「大人たちはもっと、子どもたちのように成熟しなければならない」(p227) くるりやひろゆきの引用もいいし、ギャンブルを哲学するのに岡野陽一が召喚されるのは、もっといい。

yt@yt2025年9月2日読み終わった「過去は常に新たな解釈に開かれている」(p27) 物語は万能でないから、オルタナティブとしてゲームやパズルといった遊びの可能性を探る。 考察や批評というゲームだって良いんだ! 人生には物語性を求めがちだから、物語から距離をおく本書によって、ちょっと拠り所を失って不安になった。 「大人たちはもっと、子どもたちのように成熟しなければならない」(p227) くるりやひろゆきの引用もいいし、ギャンブルを哲学するのに岡野陽一が召喚されるのは、もっといい。

イロハ@iroha_mellow2025年8月26日読み終わった自らをキャラクター化すること、人生を物語のように表現することの危うさを指摘した後、他のエンタメ(ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊び)をベースに考えたときにどうなるか考察していく。 自分を物語化しなくても良いと分かってほっとした。わたしの人生には、劇的なピンチも奇跡のような大逆転もない。だが、それで良い。

イロハ@iroha_mellow2025年8月26日読み終わった自らをキャラクター化すること、人生を物語のように表現することの危うさを指摘した後、他のエンタメ(ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊び)をベースに考えたときにどうなるか考察していく。 自分を物語化しなくても良いと分かってほっとした。わたしの人生には、劇的なピンチも奇跡のような大逆転もない。だが、それで良い。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月13日読み終わったお風呂読書@ 自宅第4章のギャンブル批判と第5章のおもちゃ批判も読んだ。全体を通して、書かれていること自体はどの章もそこまで難しくないのだけど、5つの主体/遊び方がもつ危うさをどうかわしていくか、どう付き合い引き受け落とし込んでいくか、というところが個人的には難しく感じたので、他の方の感想も読みつつしばらく考えてみたいと思う。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月13日読み終わったお風呂読書@ 自宅第4章のギャンブル批判と第5章のおもちゃ批判も読んだ。全体を通して、書かれていること自体はどの章もそこまで難しくないのだけど、5つの主体/遊び方がもつ危うさをどうかわしていくか、どう付き合い引き受け落とし込んでいくか、というところが個人的には難しく感じたので、他の方の感想も読みつつしばらく考えてみたいと思う。

百頭花|fleur cent têtes@flaneur_fleur2025年8月13日気になる出版社でライターをしていた頃に、資本主義が要請する物語の主人公になってしまった人間たちのしょうもなさを目撃してきた 私の勤めていた仕事はそれに加担する仕事だった あなたは肉塊だったときの方が美しいよ そんな顔で舗装道路を歩くのはやめなさい

百頭花|fleur cent têtes@flaneur_fleur2025年8月13日気になる出版社でライターをしていた頃に、資本主義が要請する物語の主人公になってしまった人間たちのしょうもなさを目撃してきた 私の勤めていた仕事はそれに加担する仕事だった あなたは肉塊だったときの方が美しいよ そんな顔で舗装道路を歩くのはやめなさい

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月12日読み始めた@ 自宅長い第1章=物語篇を読み終わる。 2節に出てくる自己語りがもつ「改訂排除性」と「目的閉塞性」という二つの危険性についてはもう少し批判的に自分なりにも考えてみたい気がする(今の随筆シーンで語られる「特権的な一人称が真実を占有してしまう可能性」の問題とともに)。 結論部で提示される著者にとっての「ユートピア」をまだ具体的にイメージできていないので、第2章以降=探究篇を読みつつ考えたい。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月12日読み始めた@ 自宅長い第1章=物語篇を読み終わる。 2節に出てくる自己語りがもつ「改訂排除性」と「目的閉塞性」という二つの危険性についてはもう少し批判的に自分なりにも考えてみたい気がする(今の随筆シーンで語られる「特権的な一人称が真実を占有してしまう可能性」の問題とともに)。 結論部で提示される著者にとっての「ユートピア」をまだ具体的にイメージできていないので、第2章以降=探究篇を読みつつ考えたい。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月12日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第2章のゲーム批判と第3章のパズル批判を読む。パズルについてはほとんど考えたことがなかったので、こういう先行研究があるのだなと勉強になった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月12日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第2章のゲーム批判と第3章のパズル批判を読む。パズルについてはほとんど考えたことがなかったので、こういう先行研究があるのだなと勉強になった。

yomitaos@chsy71882025年8月12日読み終わった@ 自宅自分を物語として語らなければならないシチュエーションに、ずっと疑問を抱いてきた。特に就職面接。表向きは自分のためだろうが、結局のところ面接官に良い感情を持ってもらうためだけに、見栄え良く論理的・合理的な人生という物語をつくらなければならない、圧倒的な気持ち悪さがそこにはある。 挙句には、その先の物語として、望んでもいないビジョンやキャリア・夢を接続して語らなければならない。語った以上、それに向かって進む必要性もあらわれ、いつの間にか物語に沿って生きようとしてしまう。その不毛さに疲れ、適応できずにその場を離脱してしまうことも増えた。 自分がおかしいんじゃない。物語を求める世界の方がまちがっているんじゃないか? そんなことを考えていた自分に差した、光のような本だった。もう「何者かになりたい」なんて、物語のような物語は望まない。

yomitaos@chsy71882025年8月12日読み終わった@ 自宅自分を物語として語らなければならないシチュエーションに、ずっと疑問を抱いてきた。特に就職面接。表向きは自分のためだろうが、結局のところ面接官に良い感情を持ってもらうためだけに、見栄え良く論理的・合理的な人生という物語をつくらなければならない、圧倒的な気持ち悪さがそこにはある。 挙句には、その先の物語として、望んでもいないビジョンやキャリア・夢を接続して語らなければならない。語った以上、それに向かって進む必要性もあらわれ、いつの間にか物語に沿って生きようとしてしまう。その不毛さに疲れ、適応できずにその場を離脱してしまうことも増えた。 自分がおかしいんじゃない。物語を求める世界の方がまちがっているんじゃないか? そんなことを考えていた自分に差した、光のような本だった。もう「何者かになりたい」なんて、物語のような物語は望まない。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年8月10日買った読んでる『ただ私は、物語を物語以外の用途で使うことをやめよ、と言いたいのだ。 物語が、何の社会的意義も見出されず、攻撃性も扇動力も持たず、ただひたすらに単なる物語として愛される社会。そんな社会とそ、私にとってのユートピアだ。 だが、そのユートピアといまの現実は程遠い。人々は物語で他人や自分を理解し、そこにはまりこんだり、物語で情動を搔き立てられて、その情動に動かされたり、物語の中のキャラクターに影響を受け、それに憧れたりしている。 物語は現実世界において役に立ちすぎている。 私は、物語で世界を理解しようとする態度に強い警戒を抱く。』 『私は、「私がこれからどうしたいのか」という問いに対し、「自分がしたいことをしたい」以外の答えを持たない。未来の戦略を立てて生きていきたいとは思わない。そのときどきでしたいことをしているだけだ。』 この文に出会えて、この本を読むことが出来て、この本を書いてくれて、ありがとうございます、という気持ち。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年8月10日買った読んでる『ただ私は、物語を物語以外の用途で使うことをやめよ、と言いたいのだ。 物語が、何の社会的意義も見出されず、攻撃性も扇動力も持たず、ただひたすらに単なる物語として愛される社会。そんな社会とそ、私にとってのユートピアだ。 だが、そのユートピアといまの現実は程遠い。人々は物語で他人や自分を理解し、そこにはまりこんだり、物語で情動を搔き立てられて、その情動に動かされたり、物語の中のキャラクターに影響を受け、それに憧れたりしている。 物語は現実世界において役に立ちすぎている。 私は、物語で世界を理解しようとする態度に強い警戒を抱く。』 『私は、「私がこれからどうしたいのか」という問いに対し、「自分がしたいことをしたい」以外の答えを持たない。未来の戦略を立てて生きていきたいとは思わない。そのときどきでしたいことをしているだけだ。』 この文に出会えて、この本を読むことが出来て、この本を書いてくれて、ありがとうございます、という気持ち。

中村@boldmove332025年7月30日読み終わった“物語化はしばしば他人の理解をもたらすものとして称賛されるが、しばしば他人の容易なパターン化に墜落していく。理解できないことを無理に「理解しようとしない」勇気や、物語に還元できない断片的な声を「断片のまま」受容する想像力が、物語的不正義を抑止する新たな美徳となるだろう”(p. 44)

中村@boldmove332025年7月30日読み終わった“物語化はしばしば他人の理解をもたらすものとして称賛されるが、しばしば他人の容易なパターン化に墜落していく。理解できないことを無理に「理解しようとしない」勇気や、物語に還元できない断片的な声を「断片のまま」受容する想像力が、物語的不正義を抑止する新たな美徳となるだろう”(p. 44) 本を読む人@ko2025年7月23日読み終わった難波優耀『物語化批判の哲学』を読む。物語化、ゲーム化を強要する最近の傾向にうんざりしていたところ、ちょっとヒントをもらった気が。 サブタイトルは、「〈わたしの人生〉を遊びなおすために」。最後まで読むと、よーく意味がわかる。「遊び」についての考察は、別の形でさらに深く語ってほしい。

本を読む人@ko2025年7月23日読み終わった難波優耀『物語化批判の哲学』を読む。物語化、ゲーム化を強要する最近の傾向にうんざりしていたところ、ちょっとヒントをもらった気が。 サブタイトルは、「〈わたしの人生〉を遊びなおすために」。最後まで読むと、よーく意味がわかる。「遊び」についての考察は、別の形でさらに深く語ってほしい。

読書猫@bookcat2025年7月19日読み終わった(本文抜粋) “人々はあまりにも強い物語の引力に引き寄せられて、もはや物語に支配されつつあるのではないか、と私は危惧し始めた。 だから、私はこれから、物語に対抗したいと思う。何かしらの物語が私たちの幸福を奪うのだとしたら、もはやそんな物語は廃棄されるべきだろう。 私はよき物語を愛している。それゆえ、物語を批判したいと思う。” “私たちのアイデンティティのダイナミズムには、物語的と呼べるような時間的まとまりだけでなく、瞬間ごとに発揮されるような、断片的で、エピソード的な性質も含まれているはずではないか。” “人間は「ハッとする」ことに喜びを感じる生き物だ。科学や人文思想はそれゆえに進展してきた。それは、互いの意見を批判し合う健全な環境を失ってしまえば、途端、陰謀論的な思い込みが蔓延するという危険と、常に隣り合わせであったということでもある。” “世界をパズルに見立てる思考の過ちとは、世界を見くびっているところにある。 世界の問題が解けないという事実そのものが、私たちを解釈に誘い続け、考えることの意義深さを与える。答えがないからこそ、いつまでも問い、一つ明らかになるたびにまた不明さが増える。世界はますます謎めいて魅力的になる。” “ギャンブル的主体は、自分を運に賭けることで、自己変容を体感し、何らかの超越を目指す人物像である。ギャンブル的主体・自己は、自分の存在を、物語のように過去に結びつけるのでもなく、ゲームのように未来に向かって挑戦するのでもなく、過去でも未来でもない、「偶然」へと投げ出すのだ。”

読書猫@bookcat2025年7月19日読み終わった(本文抜粋) “人々はあまりにも強い物語の引力に引き寄せられて、もはや物語に支配されつつあるのではないか、と私は危惧し始めた。 だから、私はこれから、物語に対抗したいと思う。何かしらの物語が私たちの幸福を奪うのだとしたら、もはやそんな物語は廃棄されるべきだろう。 私はよき物語を愛している。それゆえ、物語を批判したいと思う。” “私たちのアイデンティティのダイナミズムには、物語的と呼べるような時間的まとまりだけでなく、瞬間ごとに発揮されるような、断片的で、エピソード的な性質も含まれているはずではないか。” “人間は「ハッとする」ことに喜びを感じる生き物だ。科学や人文思想はそれゆえに進展してきた。それは、互いの意見を批判し合う健全な環境を失ってしまえば、途端、陰謀論的な思い込みが蔓延するという危険と、常に隣り合わせであったということでもある。” “世界をパズルに見立てる思考の過ちとは、世界を見くびっているところにある。 世界の問題が解けないという事実そのものが、私たちを解釈に誘い続け、考えることの意義深さを与える。答えがないからこそ、いつまでも問い、一つ明らかになるたびにまた不明さが増える。世界はますます謎めいて魅力的になる。” “ギャンブル的主体は、自分を運に賭けることで、自己変容を体感し、何らかの超越を目指す人物像である。ギャンブル的主体・自己は、自分の存在を、物語のように過去に結びつけるのでもなく、ゲームのように未来に向かって挑戦するのでもなく、過去でも未来でもない、「偶然」へと投げ出すのだ。”

なきりけい@nakirikei1900年1月1日読み終わった評価 ★★★☆☆ 再読したいとも誰かに薦めたいとも思わなかった。読書前の期待が大きすぎた反動かもしれない。 第一章の物語化批判については共感できたが、第二章以降は引用に引用を重ねているため、著者の意見より引用の説明が多くなっているところは残念。また引用と物語化批判の接続がやや強引で、言葉足らずあるいは論そのものに疑問が浮かぶ箇所も見られた。 『〜の哲学』と題する本にありがちではあるが、この本もそれに漏れず、物語化批判はしているものの哲学(普遍原理の提示、問題の根本的解決法の提示)はしていない。その点でも個人的評価は落ちる。 と、悪い点ばかり並べてしまったが、それくらい購入前は内容に期待していたということで、ご容赦いただければと。

なきりけい@nakirikei1900年1月1日読み終わった評価 ★★★☆☆ 再読したいとも誰かに薦めたいとも思わなかった。読書前の期待が大きすぎた反動かもしれない。 第一章の物語化批判については共感できたが、第二章以降は引用に引用を重ねているため、著者の意見より引用の説明が多くなっているところは残念。また引用と物語化批判の接続がやや強引で、言葉足らずあるいは論そのものに疑問が浮かぶ箇所も見られた。 『〜の哲学』と題する本にありがちではあるが、この本もそれに漏れず、物語化批判はしているものの哲学(普遍原理の提示、問題の根本的解決法の提示)はしていない。その点でも個人的評価は落ちる。 と、悪い点ばかり並べてしまったが、それくらい購入前は内容に期待していたということで、ご容赦いただければと。

181@error_1811900年1月1日読んでる読みはじめたけどおもしろい。この本、タイトルよりも帯のメッセージ性に惹きつけられてしまうな… 具体的な話もあれば抽象的な話もありなので、抽象的な話のときは、気づいたら意識が迷子になっていたりするので、それに気づいたらとっ捕まえて意識の失踪地点から読み直す、という感じで読み進めている。いま自分の集中力が失踪しやすいのでかなり回り道しながら読み進めることになりそう。

181@error_1811900年1月1日読んでる読みはじめたけどおもしろい。この本、タイトルよりも帯のメッセージ性に惹きつけられてしまうな… 具体的な話もあれば抽象的な話もありなので、抽象的な話のときは、気づいたら意識が迷子になっていたりするので、それに気づいたらとっ捕まえて意識の失踪地点から読み直す、という感じで読み進めている。いま自分の集中力が失踪しやすいのでかなり回り道しながら読み進めることになりそう。