益田

@msd

頑張って読んでます メモも兼ねて引用してます

- 2026年1月11日

- 2026年1月7日

ポストフェミニズムの夢から醒めて菊地夏野読み始めた

ポストフェミニズムの夢から醒めて菊地夏野読み始めた - 2026年1月5日

箱男安部公房読み終わったなかなか難しい本だった!ただ、なんとなく箱男になる危険性と誘惑というのは理解できたような気がした。自分はSNSが当たり前になった現代において、初期アイコンの捨て垢が箱男に近い存在なのかもしれない。なにかしらのコミュニティに属しつつ、責任も求められる今の一億総SNS時代において、社会から疎外され、責任も持たず、自由で曖昧な存在の捨て垢初期アイコンは箱男とそっくりだなという感想を持った。 解説を読んで、改めてsnsがない時代に、この匿名性と孤独の揺らぎを描写していることが衝撃的だ

箱男安部公房読み終わったなかなか難しい本だった!ただ、なんとなく箱男になる危険性と誘惑というのは理解できたような気がした。自分はSNSが当たり前になった現代において、初期アイコンの捨て垢が箱男に近い存在なのかもしれない。なにかしらのコミュニティに属しつつ、責任も求められる今の一億総SNS時代において、社会から疎外され、責任も持たず、自由で曖昧な存在の捨て垢初期アイコンは箱男とそっくりだなという感想を持った。 解説を読んで、改めてsnsがない時代に、この匿名性と孤独の揺らぎを描写していることが衝撃的だ - 2025年12月28日

- 2025年12月28日

- 2025年12月26日

慟哭貫井徳郎読み始めた

慟哭貫井徳郎読み始めた - 2025年12月24日

ザ・ロードコーマック・マッカーシー,黒原敏行読み終わった物語として作られた話だと感じた。 ポストアポカリプスな作品や寂寥感ある作品が好きな自分にとってはかなり面白かった。散文で綴られているのに加えて、徹底的に情報を削ぎ落とされた文章は、舞台が灰色の何もない世界であることをより強調していると思った。子という"火"は、父にとっての人間としての最低限の倫理観と尊厳を保つ存在だと考えた。そして父が亡くなることで、この『ザ・ロード』という物語が終わり、子が"火"を持つことを引き継いだ物語がどこかで始まったのかもしれない。

ザ・ロードコーマック・マッカーシー,黒原敏行読み終わった物語として作られた話だと感じた。 ポストアポカリプスな作品や寂寥感ある作品が好きな自分にとってはかなり面白かった。散文で綴られているのに加えて、徹底的に情報を削ぎ落とされた文章は、舞台が灰色の何もない世界であることをより強調していると思った。子という"火"は、父にとっての人間としての最低限の倫理観と尊厳を保つ存在だと考えた。そして父が亡くなることで、この『ザ・ロード』という物語が終わり、子が"火"を持つことを引き継いだ物語がどこかで始まったのかもしれない。 - 2025年12月20日

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広気になる

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広気になる - 2025年12月20日

- 2025年12月18日

砂の女安部公房読み終わった最初はSF的な作品を読むような気持ちだったが、途中から知人や家族と完全に離れた地方のブラックに近い中小企業で働いていた過去の自分のことを思い出した。この話のような状況は現実世界で常に行われていることだと思う。 どんなに過酷でもやがてその環境に順応してしまって、逃げ出すことよりもその環境の中で与えられる一滴の水の方が有難くて素晴らしいものに感じてしまう。そのことに身に覚えがあった。 ちなみに私はその企業に勤めて1年ほどで精神が壊れてしまって地元に帰った。私があの女ならもうあの村に戻らないだろうと思った。

砂の女安部公房読み終わった最初はSF的な作品を読むような気持ちだったが、途中から知人や家族と完全に離れた地方のブラックに近い中小企業で働いていた過去の自分のことを思い出した。この話のような状況は現実世界で常に行われていることだと思う。 どんなに過酷でもやがてその環境に順応してしまって、逃げ出すことよりもその環境の中で与えられる一滴の水の方が有難くて素晴らしいものに感じてしまう。そのことに身に覚えがあった。 ちなみに私はその企業に勤めて1年ほどで精神が壊れてしまって地元に帰った。私があの女ならもうあの村に戻らないだろうと思った。 - 2025年12月17日

外套フランチェスカ・ヤールブソヴァ,ニコライ・ワシーリェヴィチ・ゴーゴリ,Francheska Yarbusova,Nikorai V.Gogol,Yury Norshteyn,児島宏子読み終わった寓話っぽい雰囲気なのに哀愁のある実話のように感じる内容だった ロシア文学って自分にとっては面白い文学だなと再確認 自我と欲、執着は切り離せない存在なんだろうと考えた

外套フランチェスカ・ヤールブソヴァ,ニコライ・ワシーリェヴィチ・ゴーゴリ,Francheska Yarbusova,Nikorai V.Gogol,Yury Norshteyn,児島宏子読み終わった寓話っぽい雰囲気なのに哀愁のある実話のように感じる内容だった ロシア文学って自分にとっては面白い文学だなと再確認 自我と欲、執着は切り離せない存在なんだろうと考えた - 2025年12月17日

砂の女安部公房読んでる読み始めた重度の鬱が剥がれてきてだんだん本を読もうかなという気持ちが戻ってきたので、(積読してるし)薄めの小説からリハビリしようという安易な理由で読み始めた 不条理とSFという感じがする

砂の女安部公房読んでる読み始めた重度の鬱が剥がれてきてだんだん本を読もうかなという気持ちが戻ってきたので、(積読してるし)薄めの小説からリハビリしようという安易な理由で読み始めた 不条理とSFという感じがする - 2025年12月7日

日本のポストフェミニズム菊地夏野読み始めた

日本のポストフェミニズム菊地夏野読み始めた - 2025年12月7日

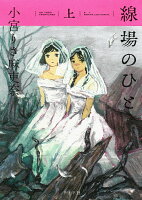

線場のひと(下巻)小宮りさ麻吏奈読み終わっためっちゃおもしろかった 戦後の独特の雰囲気を日本・アメリカどちらも描き、そのなかで生きる人たちが自分たちの自由を得るために動き、生き続けていた クィアをはじめとしたマイノリティはいなかったのではなく、いた 透明化しようとする社会に抗う必要がある そしてその曖昧な線の狭間にいる人達を透明化しているかもしれないと自分を省みたりした

線場のひと(下巻)小宮りさ麻吏奈読み終わっためっちゃおもしろかった 戦後の独特の雰囲気を日本・アメリカどちらも描き、そのなかで生きる人たちが自分たちの自由を得るために動き、生き続けていた クィアをはじめとしたマイノリティはいなかったのではなく、いた 透明化しようとする社会に抗う必要がある そしてその曖昧な線の狭間にいる人達を透明化しているかもしれないと自分を省みたりした - 2025年12月7日

- 2025年11月24日

肉は美しアグスティナ・バステリカ,宮崎真紀気になる

肉は美しアグスティナ・バステリカ,宮崎真紀気になる - 2025年11月14日

可視化される差別五十嵐彰気になる

可視化される差別五十嵐彰気になる - 2025年11月12日

読み終わった新書の文体としてかなりアナーキーでありながら説明などはしっかりしている本で、不思議な体験をした。 アナキズムは共同体でありその共同体を誇りに思っているように感じた(実際5章でも伊藤野枝の話でそんな感じのこと触れられてるし) ネットというかXをみると個人主義が加速して相互扶助なんて言ってられないような状態になってるような世界だからこそ、アナーキーな精神(利他的な行為?)が求められるのかもしれないと思った。 大まかに見れは、疎外も権威もない理想郷のような共同体を目指している思想に思えるけど、もっとマクロな視点でみるアナキズムを見てみたいと思った。 権利や規範をぶち壊すことが魅力的に感じれた1冊だった。 個人的に4章冒頭のアナキズムの集いに参加した人間が「行動力のない弱者はどうしたらいいのか 行動力のある強者の行動なのではないか」という言葉に少し共感した 著者には批判されていたけど、実際鬱病で寝たきりが大半の自分にとって、なにができるのだろうと思ってしまった。加えてコミュ力も思考力がない自覚があるので、共同体になった時に自分はお荷物すぎる存在だなと一人で感じてしまった。弱者のままでは死んでしまうから闘うしかないという叫びを理解した 寝たきりの反抗しかできないけだ、動ける時に行動したい。

読み終わった新書の文体としてかなりアナーキーでありながら説明などはしっかりしている本で、不思議な体験をした。 アナキズムは共同体でありその共同体を誇りに思っているように感じた(実際5章でも伊藤野枝の話でそんな感じのこと触れられてるし) ネットというかXをみると個人主義が加速して相互扶助なんて言ってられないような状態になってるような世界だからこそ、アナーキーな精神(利他的な行為?)が求められるのかもしれないと思った。 大まかに見れは、疎外も権威もない理想郷のような共同体を目指している思想に思えるけど、もっとマクロな視点でみるアナキズムを見てみたいと思った。 権利や規範をぶち壊すことが魅力的に感じれた1冊だった。 個人的に4章冒頭のアナキズムの集いに参加した人間が「行動力のない弱者はどうしたらいいのか 行動力のある強者の行動なのではないか」という言葉に少し共感した 著者には批判されていたけど、実際鬱病で寝たきりが大半の自分にとって、なにができるのだろうと思ってしまった。加えてコミュ力も思考力がない自覚があるので、共同体になった時に自分はお荷物すぎる存在だなと一人で感じてしまった。弱者のままでは死んでしまうから闘うしかないという叫びを理解した 寝たきりの反抗しかできないけだ、動ける時に行動したい。 - 2025年11月11日

- 2025年11月5日

読書と暴動 プッシー・ライオットのアクティビズム入門ナージャ・トロコンニコワ,清水知子,野中モモ読み終わった精神科に入院しながら読んだ まだ頭がハッキリしてないので文章の意図を掴めているかは不安だけど、ファシストとクソみたいな権威への向き合い方/立ち向かい方が書かれていて勇気が出た また、文章ないには"読書"についての話はないけど、彼女たちがたくさんの本から得た知見や考えを自分のものにして、政治は常に個人的なことであり、また今の権力構造を破壊することの大切さを説いていた 知能的にも体力的にも権力的にも弱者寄りである自分にとって、無気力になったり諦めることはよくあったが、生きる喜びは明け渡してはいけないと実感した

読書と暴動 プッシー・ライオットのアクティビズム入門ナージャ・トロコンニコワ,清水知子,野中モモ読み終わった精神科に入院しながら読んだ まだ頭がハッキリしてないので文章の意図を掴めているかは不安だけど、ファシストとクソみたいな権威への向き合い方/立ち向かい方が書かれていて勇気が出た また、文章ないには"読書"についての話はないけど、彼女たちがたくさんの本から得た知見や考えを自分のものにして、政治は常に個人的なことであり、また今の権力構造を破壊することの大切さを説いていた 知能的にも体力的にも権力的にも弱者寄りである自分にとって、無気力になったり諦めることはよくあったが、生きる喜びは明け渡してはいけないと実感した

読み込み中...