サヤ

@sayaemon

静かで綺麗なものが好きです

- 2026年2月23日

20の短編小説小説トリッパー編集部読み終わった20人の作家が『20』をテーマに書いた短編アンソロジー。 はじめテーマ設定モノだと気付かなかったくらい、各作家の個性がしっかり出た短編集になっている しっかりした読み応え 個人的に川上弘美、津村紀久子、藤井大洋の作品が好きだった

20の短編小説小説トリッパー編集部読み終わった20人の作家が『20』をテーマに書いた短編アンソロジー。 はじめテーマ設定モノだと気付かなかったくらい、各作家の個性がしっかり出た短編集になっている しっかりした読み応え 個人的に川上弘美、津村紀久子、藤井大洋の作品が好きだった - 2026年2月4日

金木犀とメテオラ安壇美緒読みたい

金木犀とメテオラ安壇美緒読みたい - 2026年2月4日

氷の城タリアイ・ヴェーソス,アンネ・ランデ・ペータス,朝田千惠読みたい

氷の城タリアイ・ヴェーソス,アンネ・ランデ・ペータス,朝田千惠読みたい - 2026年2月4日

砂丘律千種創一読みたい

砂丘律千種創一読みたい - 2026年2月4日

惑星片山令子読みたい

惑星片山令子読みたい - 2026年2月4日

地下図書館の海エリン・モーゲンスターン,市田泉読みたい

地下図書館の海エリン・モーゲンスターン,市田泉読みたい - 2026年2月2日

タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読みたい

タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読みたい - 2026年1月4日

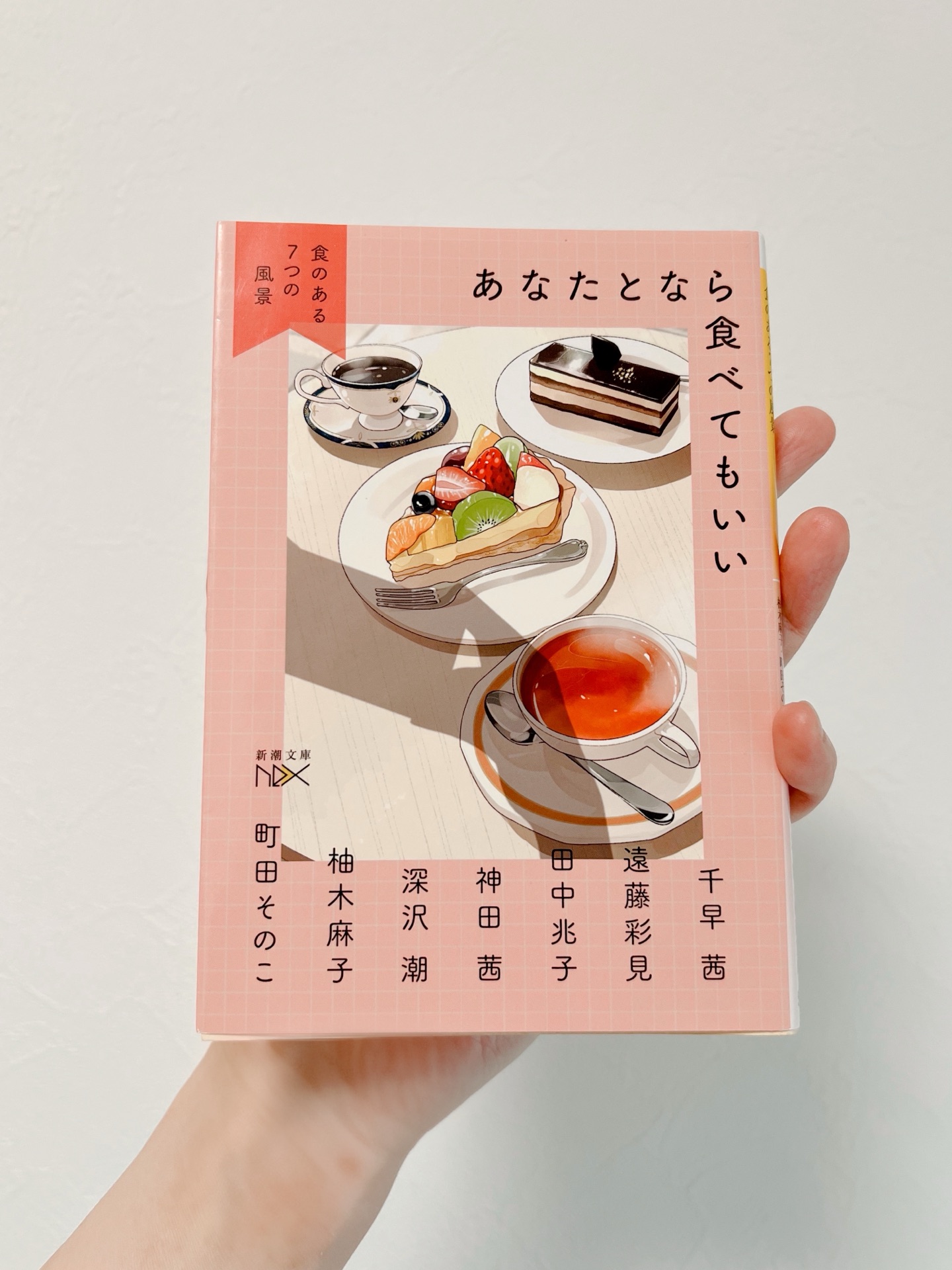

あなたとなら食べてもいい (新潮文庫)千早茜,柚木麻子,深沢潮,田中兆子,町田そのこ,神田茜,遠藤彩見読み終わった生きていく限り、人は食を切り離せない だからこそ、人の数だけ「食との関わり」があり、その風景や本人の姿勢も十人十色 食にまつわる計7作の短編アンソロジーで、さくっと読める作品ばかり でも食の多幸感は意外と控えめで、シリアスな人生の途中に食が差し挟まれるといった印象が強いものが多い 最近よくある「美味しいもので心ほぐれて…」のような癒し展開を期待すると、思わぬ苦味に顔をしかめるかも (それだけリアルな人生を見つめているという証拠でもある) しっかり食をメインに据えた上で、お話として上手い、好きだと思ったのは「くろい豆」、「居酒屋むじな」 後者は読者が呑み屋好きかどうかで評価が違うかも 「ほねのおかし」も筋立ては面白かった 「アドバンテージ フォー」は、間違いなく美味しそうなコース料理の合間に、醜く浅はかな「女同士の見栄合戦(しかもかなり前時代的)」を延々と読まされる話 狙って構成したのかもしれないし、そうであれば大成功なのだけど、食べ終えた後=物語の後の虚無感が凄かった…正に外れのレストランを引いてしまった帰り道のよう

あなたとなら食べてもいい (新潮文庫)千早茜,柚木麻子,深沢潮,田中兆子,町田そのこ,神田茜,遠藤彩見読み終わった生きていく限り、人は食を切り離せない だからこそ、人の数だけ「食との関わり」があり、その風景や本人の姿勢も十人十色 食にまつわる計7作の短編アンソロジーで、さくっと読める作品ばかり でも食の多幸感は意外と控えめで、シリアスな人生の途中に食が差し挟まれるといった印象が強いものが多い 最近よくある「美味しいもので心ほぐれて…」のような癒し展開を期待すると、思わぬ苦味に顔をしかめるかも (それだけリアルな人生を見つめているという証拠でもある) しっかり食をメインに据えた上で、お話として上手い、好きだと思ったのは「くろい豆」、「居酒屋むじな」 後者は読者が呑み屋好きかどうかで評価が違うかも 「ほねのおかし」も筋立ては面白かった 「アドバンテージ フォー」は、間違いなく美味しそうなコース料理の合間に、醜く浅はかな「女同士の見栄合戦(しかもかなり前時代的)」を延々と読まされる話 狙って構成したのかもしれないし、そうであれば大成功なのだけど、食べ終えた後=物語の後の虚無感が凄かった…正に外れのレストランを引いてしまった帰り道のよう

- 2025年12月28日

ボリス・ヴィアン全集〈3〉うたかたの日々ボリス・ヴィアン,伊東守男読み終わった肺に睡蓮が咲く、という創作界隈でよくパロディ題材として取り沙汰されるものの原典を知りたくて手に取った 純愛と悲哀を、非現実と冗談でくるんだ作風にはじめは戸惑い、慣れるまで少し時間が掛かったけれど、読んでみてよかった ラストが一番好きだったな

ボリス・ヴィアン全集〈3〉うたかたの日々ボリス・ヴィアン,伊東守男読み終わった肺に睡蓮が咲く、という創作界隈でよくパロディ題材として取り沙汰されるものの原典を知りたくて手に取った 純愛と悲哀を、非現実と冗談でくるんだ作風にはじめは戸惑い、慣れるまで少し時間が掛かったけれど、読んでみてよかった ラストが一番好きだったな - 2025年12月27日

![図書館 愛書家の楽園[新装版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1883/9784560091883_1_2.jpg?_ex=200x200) 図書館 愛書家の楽園[新装版]アルベルト・マンゲル,野中邦子読みたい

図書館 愛書家の楽園[新装版]アルベルト・マンゲル,野中邦子読みたい - 2025年12月27日

生物から見た世界 (岩波文庫)クリサート,ユクスキュル,日高敏隆,羽田節子読みたい

生物から見た世界 (岩波文庫)クリサート,ユクスキュル,日高敏隆,羽田節子読みたい - 2025年12月27日

幽霊の脳科学古谷博和読みたい

幽霊の脳科学古谷博和読みたい - 2025年12月27日

英国王立園芸協会とたのしむ 植物のふしぎガイ・バーター,北綾子読みたい

英国王立園芸協会とたのしむ 植物のふしぎガイ・バーター,北綾子読みたい - 2025年12月27日

ルドン 私自身に 新装版オディロン・ルドン,池辺一郎読みたい

ルドン 私自身に 新装版オディロン・ルドン,池辺一郎読みたい - 2025年12月27日

おい点P、動くんじゃねえ!とけいまわり読みたい

おい点P、動くんじゃねえ!とけいまわり読みたい - 2025年12月27日

ちがいがわかる 類語使い分け辞典松井栄一読みたい

ちがいがわかる 類語使い分け辞典松井栄一読みたい - 2025年12月27日

星の古記録斉藤国治読みたい

星の古記録斉藤国治読みたい - 2025年12月27日

プラハの古本屋千野栄一読みたい

プラハの古本屋千野栄一読みたい - 2025年12月27日

夜明けと音楽イ・ジェニ,橋本智保読みたい

夜明けと音楽イ・ジェニ,橋本智保読みたい - 2025年12月27日

イヤー・オブ・ワンダークレメンシー・バートン=ヒル,後藤菜穂子読みたい

イヤー・オブ・ワンダークレメンシー・バートン=ヒル,後藤菜穂子読みたい

読み込み中...