思考の整理学

140件の記録

- ども土空@domodossola2026年2月15日読み終わった◾️グライダー人間:自分では飛べない、受動的。学校教育で量産される。◾️飛行機人間:自ら考える。学校教育では疎まれる。◾️メモの取り方、思考の寝かせ方、熟成方法。スクラップブックに切り抜きを貼る。出典は必ず記入。アイデアをメモして寝かせる。触媒の到来を待つ。◾️見つめる鍋は煮えない。

- きぬ@kinu382026年1月1日読み終わった一日中ひとつのことに時間を費やそうと思ってもその通りに過ごせたことは一度もない。途中まで進めて少し体を動かしたり、全く別のことをしたりすることも大事だと学んだ。

なみなみ@naminami_coffee2025年12月8日読み終わった知識を得るには読書が良い。しかし積み重ねた知識だけでは少し足りない。機械が発明され、物を作るのは人間から機械に取って代わられた。人間にしかできない事務処理に移行したが、今度はコンピュータの登場によりそれも危ぶまれる。とすると残されるのは創造的思考だ。創造的思考を生み出すには手に入れた知識を整理する必要がある。 それは寝て忘れることだ。 必要のないものは忘れられ、必要な知識は覚えている。 講義を聞くのにノートに夢中になっていては大事な部分を聞き漏らしてしまう。ちゃんと聞くことだ。メモを取らなくても大事なことは不思議と覚えている。 1986年に刊行されたこの本が語る内容は普遍的かつ予言的だ。 知識を血に変え、考えられる人になるためのあれこれがここには記されている。 東大生をはじめ、全国の有名大学生が読んでいるこの本は、私のような未熟読者にもすっと入ってくる文章だった。 とはいえ、読み終わって早速抜けてしまった内容もしばしば。 繰り返し読んで身につけられたらな。 慣れない新書や普段読まないエッセイなどを読むうちに疲れてきて感想がうまく書けなかった。きっとこの感想も、一晩経ったら恥ずかしくなってしまうのだろう。

なみなみ@naminami_coffee2025年12月8日読み終わった知識を得るには読書が良い。しかし積み重ねた知識だけでは少し足りない。機械が発明され、物を作るのは人間から機械に取って代わられた。人間にしかできない事務処理に移行したが、今度はコンピュータの登場によりそれも危ぶまれる。とすると残されるのは創造的思考だ。創造的思考を生み出すには手に入れた知識を整理する必要がある。 それは寝て忘れることだ。 必要のないものは忘れられ、必要な知識は覚えている。 講義を聞くのにノートに夢中になっていては大事な部分を聞き漏らしてしまう。ちゃんと聞くことだ。メモを取らなくても大事なことは不思議と覚えている。 1986年に刊行されたこの本が語る内容は普遍的かつ予言的だ。 知識を血に変え、考えられる人になるためのあれこれがここには記されている。 東大生をはじめ、全国の有名大学生が読んでいるこの本は、私のような未熟読者にもすっと入ってくる文章だった。 とはいえ、読み終わって早速抜けてしまった内容もしばしば。 繰り返し読んで身につけられたらな。 慣れない新書や普段読まないエッセイなどを読むうちに疲れてきて感想がうまく書けなかった。きっとこの感想も、一晩経ったら恥ずかしくなってしまうのだろう。

enoway@bluespuit2025年12月7日読み終わった外山滋比古著「思考の整理学」がまた流行っていると聞いた。うちの本棚にもあった。文庫版の1987年1月20日第4刷。たぶん当時読んだはずだが中身の記憶がない。「学校はグライダー人間の養成所である」という章から始まる。再読してみた。「情報の"メタ"化」と「第一次的現実」にはっとして考える。

enoway@bluespuit2025年12月7日読み終わった外山滋比古著「思考の整理学」がまた流行っていると聞いた。うちの本棚にもあった。文庫版の1987年1月20日第4刷。たぶん当時読んだはずだが中身の記憶がない。「学校はグライダー人間の養成所である」という章から始まる。再読してみた。「情報の"メタ"化」と「第一次的現実」にはっとして考える。 いっちー@icchii3172025年11月25日ちょっと開いた家にあったもらってきたパラパラ読んだXで思考の整理の方法について書いてあったものを読んで、思い当たる本がこれだったので、ワイド新版を図書館で予約してたのだけど、前にたくさん本をもらってきた時に一緒にもらってきてあった。のでちらっと読んでみた。 たぶん、東大生にいちばん詠まれるというのは冒頭のグライダー人間についての章が刺さりまくるからなんだろうな。かくいう私も、東大卒ではないけど笑、刺さりまくった。卒論、めっちゃ苦労した。そもそも理系なので先生からテーマをもらったけど、それでも超大変だった。自分のエンジンつけたい…。私が今も何かを教わる稽古を受けているのは、グライダー人間の証左なのではないかと思って辛くなってきた。 でも稽古事は、次?の章にも書いてあるように、全てを教われるわけではない。まずは見学して、じりじりと欲を掻き立てられている。聞けば結構丁寧に教えてもらえるけれど、所作ふるまいひとつに、その人らしさが出てしまうし、先生のとおりにやるにはまだまだ天と地ほどの開きがあると感じる。時間をかけるということ自体が現代において馬鹿げたこと、無駄なこと(3年も同じことをやるよりももっとスマートな方法があると信じられている)だと捉えられているけれど、そういうことをやりたいのだ、私は。 借りる前に一旦満足してしまった。また開きたくなったときに開きたくなる本。

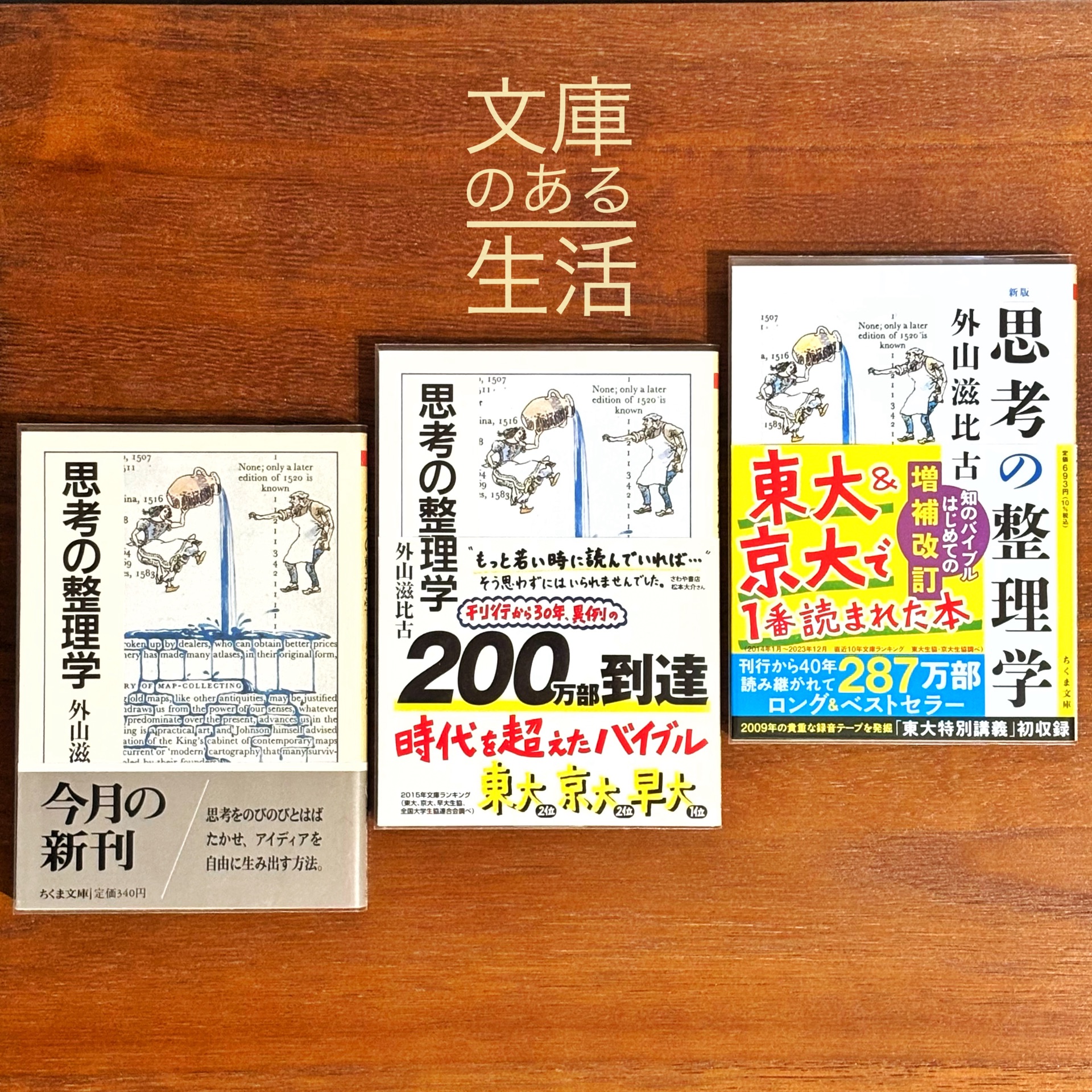

いっちー@icchii3172025年11月25日ちょっと開いた家にあったもらってきたパラパラ読んだXで思考の整理の方法について書いてあったものを読んで、思い当たる本がこれだったので、ワイド新版を図書館で予約してたのだけど、前にたくさん本をもらってきた時に一緒にもらってきてあった。のでちらっと読んでみた。 たぶん、東大生にいちばん詠まれるというのは冒頭のグライダー人間についての章が刺さりまくるからなんだろうな。かくいう私も、東大卒ではないけど笑、刺さりまくった。卒論、めっちゃ苦労した。そもそも理系なので先生からテーマをもらったけど、それでも超大変だった。自分のエンジンつけたい…。私が今も何かを教わる稽古を受けているのは、グライダー人間の証左なのではないかと思って辛くなってきた。 でも稽古事は、次?の章にも書いてあるように、全てを教われるわけではない。まずは見学して、じりじりと欲を掻き立てられている。聞けば結構丁寧に教えてもらえるけれど、所作ふるまいひとつに、その人らしさが出てしまうし、先生のとおりにやるにはまだまだ天と地ほどの開きがあると感じる。時間をかけるということ自体が現代において馬鹿げたこと、無駄なこと(3年も同じことをやるよりももっとスマートな方法があると信じられている)だと捉えられているけれど、そういうことをやりたいのだ、私は。 借りる前に一旦満足してしまった。また開きたくなったときに開きたくなる本。 文庫のある生活♪@bunko_mylife2025年11月15日読み終わった所有している「思考の整理学」シリーズ3冊。(左から) 『思考の整理学』 1986年4月24日 第1刷 『思考の整理学』 2016年11月20日 第111刷 『新版 思考の整理学』 2024年2月10日 第1刷 外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫) 300万部突破!! (*゚0゚*)スゴ〜 柔らかな思考の方法を、多数のメタファーを用いて解説。インプット全能主義に異を唱え、「忘却」「発酵」「触媒」など斬新な視点を提供する。 研究や仕事など、壁にぶち当たる度に読み直し、何度も勇気を貰っている一冊です!! #筑摩書房 #300万部突破

文庫のある生活♪@bunko_mylife2025年11月15日読み終わった所有している「思考の整理学」シリーズ3冊。(左から) 『思考の整理学』 1986年4月24日 第1刷 『思考の整理学』 2016年11月20日 第111刷 『新版 思考の整理学』 2024年2月10日 第1刷 外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫) 300万部突破!! (*゚0゚*)スゴ〜 柔らかな思考の方法を、多数のメタファーを用いて解説。インプット全能主義に異を唱え、「忘却」「発酵」「触媒」など斬新な視点を提供する。 研究や仕事など、壁にぶち当たる度に読み直し、何度も勇気を貰っている一冊です!! #筑摩書房 #300万部突破

ゆげの@hoochaa2025年6月28日買った読み終わった「一つのテーマをどのように考えればうまくまとまるか」みたいな話だと思って読み始めたが、主に「たくさんある考え事の種をどう管理しておくか」という話だった。 例えば、常に手帳を持ち歩いて何か思うことがあればメモを取る。メモを取りまくって、しばらくして、これはと思うものだけをノートに書き写す。またしばらくして見返して、これは良いと思えば本にして出版する、というのが著者のやり方らしい。 1986年の本なので、著者はスマホなど知らないのである。僕だったらExcel管理の方が良いかなと思った。 他には、著者がオススメする思考の進め方や、オススメの考えごとスポット/時分、考え事を寝かせておくこと、考えることと書くことの関連、みたいな話もあったが、正直目新しいことはなかった。うん、僕も同じこと思ってますねって感じ。 巻末の「文庫本のあとがきに代えて」は真新しい話で面白かった。日本人は「思う」の他に、「と思われる」「であろう」という表現をするが、このニュアンスを英訳できないという話。 何か物事が私に考えさせる気がする…(It seems to me)。これからヴェールを脱がせ紐解きの思索を進めることでI think に昇華する、これがエッセイの過程に見られる。みたいな話。 1986年の本なので「最近コンピューターが出てきて人間の役割が……」とか「教育のあり方としては記憶する力ではなく創造する力を育てるべきで……」みたいなことを言っており、フッ今や創造も取って代わられる時代だぜ!と思った。 「現在の教育はこのような点で悪い」と指摘されてる点があんまりピンと来ないところも多く、教育もちゃんと改善されたんだなあと思った。

ゆげの@hoochaa2025年6月28日買った読み終わった「一つのテーマをどのように考えればうまくまとまるか」みたいな話だと思って読み始めたが、主に「たくさんある考え事の種をどう管理しておくか」という話だった。 例えば、常に手帳を持ち歩いて何か思うことがあればメモを取る。メモを取りまくって、しばらくして、これはと思うものだけをノートに書き写す。またしばらくして見返して、これは良いと思えば本にして出版する、というのが著者のやり方らしい。 1986年の本なので、著者はスマホなど知らないのである。僕だったらExcel管理の方が良いかなと思った。 他には、著者がオススメする思考の進め方や、オススメの考えごとスポット/時分、考え事を寝かせておくこと、考えることと書くことの関連、みたいな話もあったが、正直目新しいことはなかった。うん、僕も同じこと思ってますねって感じ。 巻末の「文庫本のあとがきに代えて」は真新しい話で面白かった。日本人は「思う」の他に、「と思われる」「であろう」という表現をするが、このニュアンスを英訳できないという話。 何か物事が私に考えさせる気がする…(It seems to me)。これからヴェールを脱がせ紐解きの思索を進めることでI think に昇華する、これがエッセイの過程に見られる。みたいな話。 1986年の本なので「最近コンピューターが出てきて人間の役割が……」とか「教育のあり方としては記憶する力ではなく創造する力を育てるべきで……」みたいなことを言っており、フッ今や創造も取って代わられる時代だぜ!と思った。 「現在の教育はこのような点で悪い」と指摘されてる点があんまりピンと来ないところも多く、教育もちゃんと改善されたんだなあと思った。

sato@sato_sa2025年6月14日買った古本市で。奥付見たら第一ニ六刷発行てあってびっくりした。そんなことあるんだ。 最近思考のナントカって話題になってたよなと思って購入。まさにこの本だったようだ。たぶん最後まで読めない気がしてる

sato@sato_sa2025年6月14日買った古本市で。奥付見たら第一ニ六刷発行てあってびっくりした。そんなことあるんだ。 最近思考のナントカって話題になってたよなと思って購入。まさにこの本だったようだ。たぶん最後まで読めない気がしてる cherie@cherie2025年3月11日ちょっと開いたダヴィンチのノートの話を見て思い出した カード、ノート、メタノートのあたりを読み返す 高校生くらいのころから時折り開いては実践はできてない感じでいたが、むしろ結構覚えているんだな。

cherie@cherie2025年3月11日ちょっと開いたダヴィンチのノートの話を見て思い出した カード、ノート、メタノートのあたりを読み返す 高校生くらいのころから時折り開いては実践はできてない感じでいたが、むしろ結構覚えているんだな。 廣 亜津美@hiroatme2025年3月9日かつて読んだずっと昔に読んだのですが、2009年になって100万部突破になったのを知ってその頃にまた再読。情報と知識に対する普遍的な姿勢が書かれています。ICT化はされてないが、これを読めば応用はできます

廣 亜津美@hiroatme2025年3月9日かつて読んだずっと昔に読んだのですが、2009年になって100万部突破になったのを知ってその頃にまた再読。情報と知識に対する普遍的な姿勢が書かれています。ICT化はされてないが、これを読めば応用はできます