🌜🫖

@gn8tea

本に触れて感じたことや考えたことを、うまく表現できなくても気楽に書き留めたい🖋️

- 2026年2月23日

![世界2026年2月号[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-QTeG17ZL._SL500_.jpg) 世界2026年2月号[雑誌]岩波書店『世界』編集部買った@ くまざわ書店 上尾店

世界2026年2月号[雑誌]岩波書店『世界』編集部買った@ くまざわ書店 上尾店 - 2026年2月22日

POSSE リニューアル号(vol.61) 特集:選挙以外で社会を変える/ネット以外で社会を変えるキア・ミルバーン,ナンシー・フレイザー,POSSE編集部,今野晴貴,佐々木隆治,坂倉昇平,岩本菜々,川上資人,常見陽平,斎藤幸平,難波優輝買った@ 丸善 日本橋店

POSSE リニューアル号(vol.61) 特集:選挙以外で社会を変える/ネット以外で社会を変えるキア・ミルバーン,ナンシー・フレイザー,POSSE編集部,今野晴貴,佐々木隆治,坂倉昇平,岩本菜々,川上資人,常見陽平,斎藤幸平,難波優輝買った@ 丸善 日本橋店 - 2026年2月22日

シモーヌ 2026年冬号シモーヌ編集部買った@ 丸善 丸の内本店

シモーヌ 2026年冬号シモーヌ編集部買った@ 丸善 丸の内本店 - 2026年2月21日

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「多様な意識や意図性が無数の種に具わっていることが示されてきたが、煎じ詰めれば、動物たちが意図性を経験しているか、意図性のもとに行動しているかは、かれらの内在的価値とはほとんど関係しない。意図性をめぐる問いは動物の抵抗を概念化する一つの切り口でしかない。と同時に私たちは、多くの他の動物たちが反省的な内面経験を伴った意図のもとに行動している可能性を、人間中心主義の観点から否定してはならない。」 p158 とても大切な部分。命の重み、尊厳、価値は、その能力によって決まるものではない。と同時に、人間中心主義(さらにいえば健常者中心主義)の観点で、他者の能力を測ることもまた暴力であり、許されない。

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「多様な意識や意図性が無数の種に具わっていることが示されてきたが、煎じ詰めれば、動物たちが意図性を経験しているか、意図性のもとに行動しているかは、かれらの内在的価値とはほとんど関係しない。意図性をめぐる問いは動物の抵抗を概念化する一つの切り口でしかない。と同時に私たちは、多くの他の動物たちが反省的な内面経験を伴った意図のもとに行動している可能性を、人間中心主義の観点から否定してはならない。」 p158 とても大切な部分。命の重み、尊厳、価値は、その能力によって決まるものではない。と同時に、人間中心主義(さらにいえば健常者中心主義)の観点で、他者の能力を測ることもまた暴力であり、許されない。 - 2026年2月18日

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「虎の抵抗は何もないところからは生じない。グローバル資本主義と、それが必然的に深めた貧困と絶望のせいで、人間とアムールトラの力は均衡を失った。一部の虎は複数の銃弾に苦しんだあげく人間を襲う。ここに疑問の余地はない。動物たちが抵抗する理由は、現代社会による自然の撹乱、そして標的の人間に対する強い裁きの感覚に根差している。」 p134 先住民は過去数世紀のあいだ虎を崇め、共生的関係にあったという。現代社会は人間と虎の関係を乱し、希薄で緊張したものへと変えてしまった。貧困の蔓延から虎の密猟で生計を立てる者が現れたのも、政治、資本主義が原因と言える。 3章 動物たちの抵抗理由 を読みながら、昨年話題になった熊出没のことを思い出していた。かれらもまた被害者だ。

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「虎の抵抗は何もないところからは生じない。グローバル資本主義と、それが必然的に深めた貧困と絶望のせいで、人間とアムールトラの力は均衡を失った。一部の虎は複数の銃弾に苦しんだあげく人間を襲う。ここに疑問の余地はない。動物たちが抵抗する理由は、現代社会による自然の撹乱、そして標的の人間に対する強い裁きの感覚に根差している。」 p134 先住民は過去数世紀のあいだ虎を崇め、共生的関係にあったという。現代社会は人間と虎の関係を乱し、希薄で緊張したものへと変えてしまった。貧困の蔓延から虎の密猟で生計を立てる者が現れたのも、政治、資本主義が原因と言える。 3章 動物たちの抵抗理由 を読みながら、昨年話題になった熊出没のことを思い出していた。かれらもまた被害者だ。 - 2026年2月17日

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「飼い馴らしは人類の進歩を可能にした、という支配的な言説とは裏腹に、動物たちの捕獲・拘束・繁殖は平和な社会の創出に資さなかった。むしろ飼い馴らしが生んだのは強権的なエリート主義社会であり、それは歴史上、数々の大規模な戦争や暴力を助長してきた。飼い馴らした動物たちを搾取・拘束・群飼・殺害する営為が原因で、早い時期に部族間の対立や紛争が生じ、後に階級分化、広汎な暴力、そして十六世紀に始まるグローバル資本主義と植民地主義の台頭が起こった。ヨーロッパの植民地化を支えたのは、軍備増強のための強制的な動物労働、糧食生産のための動物屠殺、ならびに土地収奪の口実となる動物放牧の土地需要だった。」 p91 封建社会から資本主義体制へと移行する際の本源的蓄積について語られるとき、人間以外の動物に対する暴力や搾取には触れられないことが多いと気がついた。動物の「強制労働は資本主義の誕生と不可分かつそれを可能にしたもの」p106であること、戦争でも利用されたこと……。 人間以外の動物が置かれている状況、かれらの抵抗、すべてがマイノリティが経験してきた差別、暴力と重なる。種が違うというだけで、これが許されていることがいまだに信じられない。 脱人間中心主義な世界が、わたしが生きている間に実現することはないと思う。地球上のあらゆる場所に境界線が引かれ、柵や壁が設けられ、土はアスファルトやコンクリートで固められ、森は端に追いやられ……そんな人間が隅々まで支配する世界ではなく、地球に生きるいち生物として、他の動植物と関わりあい共生する世界を経験したかった。わたしは他の動植物と対等な立場でコミュニケーションをとる方法を知らない。無条件に生命を養ってきたはずの地球で、土地にも水にも食料にも自由にアクセスできない。生態系はひとつの命のように種を超えて助け合い共生してきたのに、わたしはその営みから切り離されている。悲しい。これは進歩でも豊かさでもない。

抵抗する動物たちサラット・コリング,井上太一借りてきた読んでる「飼い馴らしは人類の進歩を可能にした、という支配的な言説とは裏腹に、動物たちの捕獲・拘束・繁殖は平和な社会の創出に資さなかった。むしろ飼い馴らしが生んだのは強権的なエリート主義社会であり、それは歴史上、数々の大規模な戦争や暴力を助長してきた。飼い馴らした動物たちを搾取・拘束・群飼・殺害する営為が原因で、早い時期に部族間の対立や紛争が生じ、後に階級分化、広汎な暴力、そして十六世紀に始まるグローバル資本主義と植民地主義の台頭が起こった。ヨーロッパの植民地化を支えたのは、軍備増強のための強制的な動物労働、糧食生産のための動物屠殺、ならびに土地収奪の口実となる動物放牧の土地需要だった。」 p91 封建社会から資本主義体制へと移行する際の本源的蓄積について語られるとき、人間以外の動物に対する暴力や搾取には触れられないことが多いと気がついた。動物の「強制労働は資本主義の誕生と不可分かつそれを可能にしたもの」p106であること、戦争でも利用されたこと……。 人間以外の動物が置かれている状況、かれらの抵抗、すべてがマイノリティが経験してきた差別、暴力と重なる。種が違うというだけで、これが許されていることがいまだに信じられない。 脱人間中心主義な世界が、わたしが生きている間に実現することはないと思う。地球上のあらゆる場所に境界線が引かれ、柵や壁が設けられ、土はアスファルトやコンクリートで固められ、森は端に追いやられ……そんな人間が隅々まで支配する世界ではなく、地球に生きるいち生物として、他の動植物と関わりあい共生する世界を経験したかった。わたしは他の動植物と対等な立場でコミュニケーションをとる方法を知らない。無条件に生命を養ってきたはずの地球で、土地にも水にも食料にも自由にアクセスできない。生態系はひとつの命のように種を超えて助け合い共生してきたのに、わたしはその営みから切り離されている。悲しい。これは進歩でも豊かさでもない。 - 2026年2月14日

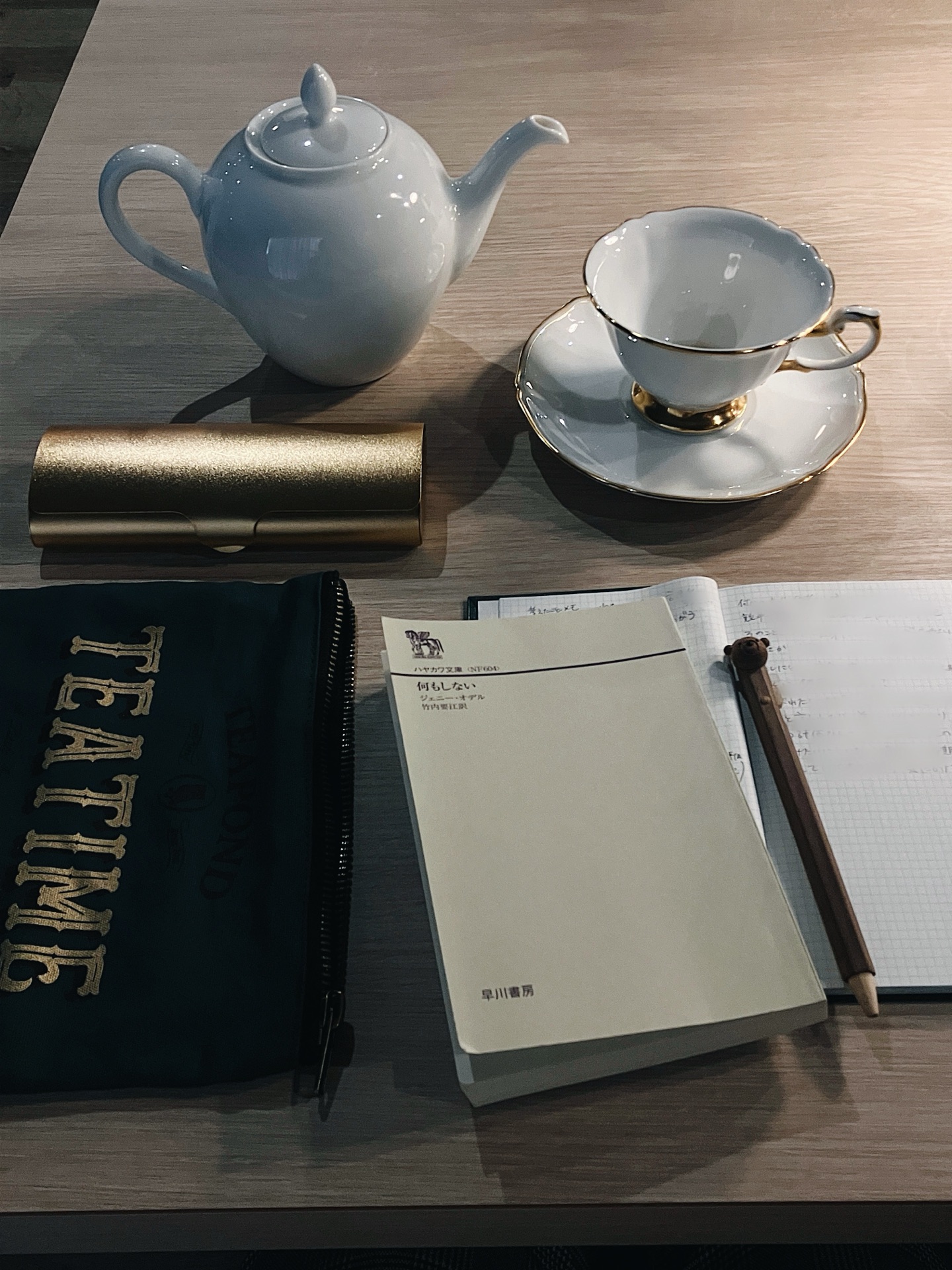

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読み終わった途中まで読んで、また最初に戻って……行ったり来たりしながらようやく読了。わたしのこれまでの人生、生きているだけで摩擦を感じる苦しさ、生まれてこなければよかったと思いながらも、生まれてきてしまったこの地域、この地球に対して責任を感じていること、すべてが力強く肯定された気がした。すべて無駄じゃなかったと、ひとりじゃないと思えることで、こんなに救われるとは思わなかった。図書館をぶらぶらしていてたまたま目に入り、題名に惹かれて手に取った本。出会えてよかった。

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読み終わった途中まで読んで、また最初に戻って……行ったり来たりしながらようやく読了。わたしのこれまでの人生、生きているだけで摩擦を感じる苦しさ、生まれてこなければよかったと思いながらも、生まれてきてしまったこの地域、この地球に対して責任を感じていること、すべてが力強く肯定された気がした。すべて無駄じゃなかったと、ひとりじゃないと思えることで、こんなに救われるとは思わなかった。図書館をぶらぶらしていてたまたま目に入り、題名に惹かれて手に取った本。出会えてよかった。 - 2026年2月4日

ウォークス 歩くことの精神史レベッカ・ソルニット,東辻賢治郎気になる『何もしない』 ジェニー・オデル p45〜46 「立ち止まって耳を傾けている時間と、注意を維持させる構造が持つ迷宮的性質とのあいだには重要な共通点がある。それは、どちらもある種の中断が起こること、つまり、慣れ親しんだ領域から離脱が成立する点だ。…(中略)…それがたとえ束の間で一瞬のものだったとしても、そのような状況を伴う場所や時間は「隠遁(リトリート)」なのであり、長期のリトリートにそういう効果があるように、もとの場所に戻ったときの日常生活の視点に影響を与える。 …(中略)… レベッカ・ソルニットは、その著書『ウォークス 歩くことの精神史』に、サンフランシスコのグレース大聖堂の敷地内にある迷宮を歩いたときのことを書いている。そのとき彼女は自分が街中にいることを忘れた。「私はその円環にすっかり夢中になって、傍らにいる人の姿が目に入らなくなり、街の喧騒もほとんど聞こえず、六時を告げる鐘の音にも気づかなかった」」

ウォークス 歩くことの精神史レベッカ・ソルニット,東辻賢治郎気になる『何もしない』 ジェニー・オデル p45〜46 「立ち止まって耳を傾けている時間と、注意を維持させる構造が持つ迷宮的性質とのあいだには重要な共通点がある。それは、どちらもある種の中断が起こること、つまり、慣れ親しんだ領域から離脱が成立する点だ。…(中略)…それがたとえ束の間で一瞬のものだったとしても、そのような状況を伴う場所や時間は「隠遁(リトリート)」なのであり、長期のリトリートにそういう効果があるように、もとの場所に戻ったときの日常生活の視点に影響を与える。 …(中略)… レベッカ・ソルニットは、その著書『ウォークス 歩くことの精神史』に、サンフランシスコのグレース大聖堂の敷地内にある迷宮を歩いたときのことを書いている。そのとき彼女は自分が街中にいることを忘れた。「私はその円環にすっかり夢中になって、傍らにいる人の姿が目に入らなくなり、街の喧騒もほとんど聞こえず、六時を告げる鐘の音にも気づかなかった」」 - 2026年1月24日

煙たい話(3)林史也読み終わった買った3本目の親知らずを倒して頑張ったから帰りに買った。 ドラマチックな展開があるわけではないけれど、淡々と描写される日常のなかに、善悪という基準で簡単に割り切れない、この世界のままならなさが鋭く描かれる。 「どうせ全部を分かり合うことはできないからって最初から諦めちゃうのは 私ならちょっと寂しいかな 大切な人が相手ならなおさらね」 「だからこそ言葉があるんじゃない?」 「確かに何もかもを分かり合うのは無理かもしれない でも言葉があればほんの少しでも誰かと何かを共有できるかもしれない」 どうせわかり合えないのに話して何になるんだろう、と思うことが多いわたしに刺さる台詞だった。とはいえ、じぶんにとって大切なことほど否定されたときのダメージも大きいから、やっぱり気軽に話せるものではない。大切な相手なら尚更。 だからずっとインターネット上で言葉にしてきたのだと思う。まわりには言えないけれど、誰かに聞いて欲しかったことを、ボトルメールを投げるように。 それと、有田の自他境界が超強固なところが好きすぎる。これはじふんの問題、これは相手の問題、とちゃんと区別して考えることができるひと。最高。

煙たい話(3)林史也読み終わった買った3本目の親知らずを倒して頑張ったから帰りに買った。 ドラマチックな展開があるわけではないけれど、淡々と描写される日常のなかに、善悪という基準で簡単に割り切れない、この世界のままならなさが鋭く描かれる。 「どうせ全部を分かり合うことはできないからって最初から諦めちゃうのは 私ならちょっと寂しいかな 大切な人が相手ならなおさらね」 「だからこそ言葉があるんじゃない?」 「確かに何もかもを分かり合うのは無理かもしれない でも言葉があればほんの少しでも誰かと何かを共有できるかもしれない」 どうせわかり合えないのに話して何になるんだろう、と思うことが多いわたしに刺さる台詞だった。とはいえ、じぶんにとって大切なことほど否定されたときのダメージも大きいから、やっぱり気軽に話せるものではない。大切な相手なら尚更。 だからずっとインターネット上で言葉にしてきたのだと思う。まわりには言えないけれど、誰かに聞いて欲しかったことを、ボトルメールを投げるように。 それと、有田の自他境界が超強固なところが好きすぎる。これはじふんの問題、これは相手の問題、とちゃんと区別して考えることができるひと。最高。 - 2026年1月22日

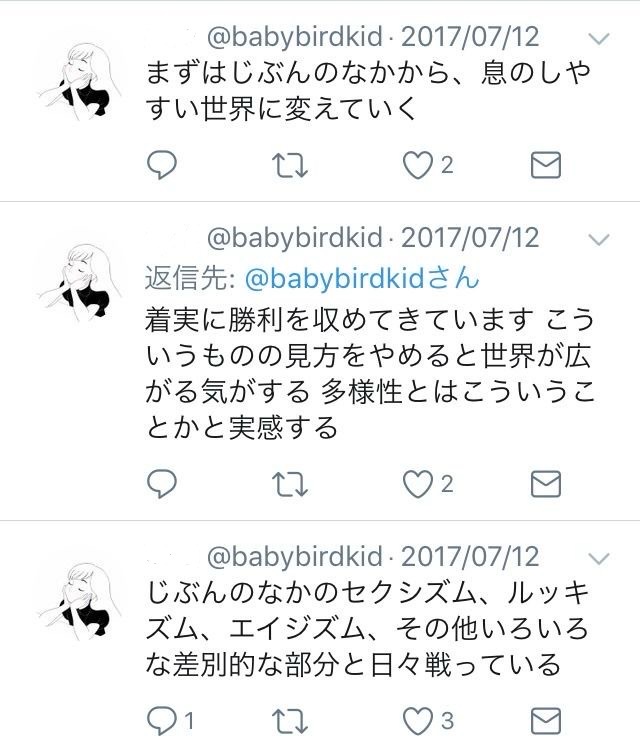

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読んでる「はじめに」の部分は試し読みができるので、気になっている方にぜひ読んでほしい! https://www.hayakawa-online.co.jp/reader/main.html?cid=614417&u2=0000614417 「私が注意について学んだことがひとつある。それは、ある種の注意は伝染力が強いということだ。何かによく注意を払っている人(たとえば私の場合は鳥だ)と一定期間過ごすと、必然的にそれと同種のものに興味を示すようになる。さらに、私たちが注意を向けるパターン──何については気づいて、何については気づかないままにしておくかという選別──によって、いかに自分の現実をつくりだしているか、そのためにそれが、私たちがいつでも可能になると感じていることがらに直接的な影響をおよぼすかということも学んだ。これらの性質が束になって、注意を奪還する革命的な潜在性(ポテンシャル)があるのだと私に訴えかける。人びとの視野の狭さと不満の上に繁栄を極める資本主義的ロジックにとっては、何もしないという単純なことが、じつは何らかの危機なのかもしれない。たがいに横方向に近寄りつつ逃げだしたら、私たちが望むものはすべて足元にあったのだと気づくことになるのかもしれない。」 p33 植物の名前を知ると、もう「雑草」というひとかたまりで見ることができなくなるように、気づくこと、注意を向けることは、それだけで世界を変える力を持つ。だからこそ、注意を向ける主体性を取り戻すことが大切で、注意の力を奪うことで利益を上げる注意経済を警戒しなければならないのだと思う。 わたし自身、友だちとの交流やSNSのつながり、読書などを通じて多くのことに気づかされ、意識するようになった。じぶんのなかにある、無意識に刷り込まれた差別や暴力に気づくたび、世界は別の表情を見せる。画像にあるツイートの、2017年当時のわたしが認識していた世界と、今のわたしが認識している世界はまるで違う。時代の変化以上に、わたしが変わったから。 「ただ気づくだけで責任の種が撒かれる(p32)」というのも体感としてとてもよくわかる。 わたしの人生における大きな変化は、種差別について問題意識を持ち、知っていくなかで、なるべく動物搾取に加担しない選択をするようになったこと。特に食生活においては、口にするものの9割(体感)がプラントベースになり、それを約5年継続している。完全にとはなかなかいかないが、少なくともこの先、動物性原料の消費が増えることはないだろう。 食生活の大きな変化によって、他者との交流において少しの緊張が生じることとなった。大抵は好き嫌いの話を聞いたときのように軽く受け止められることが多い印象だが、傷つく反応をされたことも何度かある。今のところわたしの"偏食"が、他者に何らかのポジティブな影響を与えた実感はない。でももしかしたら、動物性原料を避けようと意識するひとが存在すること、飲食店や食品売り場でveganや vegetarianの表記が増えてきていることなどに、気づくきっかけは提供できているかもしれない。 わたしはこの国で多くの点においてマジョリティであり、きっとまだ知らない、気づけていないことがたくさんある。最初から完璧な状態で生まれてくることができなかったので、一生かけてアップデートしていくしかない。無力感に苛まれることも多々あるけれど、気づくこと、意識することが世界を変えうる力になるならば、これまでの歩みは無駄ではなかったと思えるし、未来にも少し希望が持てる気がする。 (それはそうと、はやく読み進めて!)

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読んでる「はじめに」の部分は試し読みができるので、気になっている方にぜひ読んでほしい! https://www.hayakawa-online.co.jp/reader/main.html?cid=614417&u2=0000614417 「私が注意について学んだことがひとつある。それは、ある種の注意は伝染力が強いということだ。何かによく注意を払っている人(たとえば私の場合は鳥だ)と一定期間過ごすと、必然的にそれと同種のものに興味を示すようになる。さらに、私たちが注意を向けるパターン──何については気づいて、何については気づかないままにしておくかという選別──によって、いかに自分の現実をつくりだしているか、そのためにそれが、私たちがいつでも可能になると感じていることがらに直接的な影響をおよぼすかということも学んだ。これらの性質が束になって、注意を奪還する革命的な潜在性(ポテンシャル)があるのだと私に訴えかける。人びとの視野の狭さと不満の上に繁栄を極める資本主義的ロジックにとっては、何もしないという単純なことが、じつは何らかの危機なのかもしれない。たがいに横方向に近寄りつつ逃げだしたら、私たちが望むものはすべて足元にあったのだと気づくことになるのかもしれない。」 p33 植物の名前を知ると、もう「雑草」というひとかたまりで見ることができなくなるように、気づくこと、注意を向けることは、それだけで世界を変える力を持つ。だからこそ、注意を向ける主体性を取り戻すことが大切で、注意の力を奪うことで利益を上げる注意経済を警戒しなければならないのだと思う。 わたし自身、友だちとの交流やSNSのつながり、読書などを通じて多くのことに気づかされ、意識するようになった。じぶんのなかにある、無意識に刷り込まれた差別や暴力に気づくたび、世界は別の表情を見せる。画像にあるツイートの、2017年当時のわたしが認識していた世界と、今のわたしが認識している世界はまるで違う。時代の変化以上に、わたしが変わったから。 「ただ気づくだけで責任の種が撒かれる(p32)」というのも体感としてとてもよくわかる。 わたしの人生における大きな変化は、種差別について問題意識を持ち、知っていくなかで、なるべく動物搾取に加担しない選択をするようになったこと。特に食生活においては、口にするものの9割(体感)がプラントベースになり、それを約5年継続している。完全にとはなかなかいかないが、少なくともこの先、動物性原料の消費が増えることはないだろう。 食生活の大きな変化によって、他者との交流において少しの緊張が生じることとなった。大抵は好き嫌いの話を聞いたときのように軽く受け止められることが多い印象だが、傷つく反応をされたことも何度かある。今のところわたしの"偏食"が、他者に何らかのポジティブな影響を与えた実感はない。でももしかしたら、動物性原料を避けようと意識するひとが存在すること、飲食店や食品売り場でveganや vegetarianの表記が増えてきていることなどに、気づくきっかけは提供できているかもしれない。 わたしはこの国で多くの点においてマジョリティであり、きっとまだ知らない、気づけていないことがたくさんある。最初から完璧な状態で生まれてくることができなかったので、一生かけてアップデートしていくしかない。無力感に苛まれることも多々あるけれど、気づくこと、意識することが世界を変えうる力になるならば、これまでの歩みは無駄ではなかったと思えるし、未来にも少し希望が持てる気がする。 (それはそうと、はやく読み進めて!)

- 2026年1月11日

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読んでる「「その場での抵抗」とは、自らの形態を資本主義的な価値体系にやすやすと占有されないものにすることだ。その実践が枠組みの拒絶だ。この場合、何かの価値が生産性、キャリアの強靭さ、個々の起業家精神によって決まるという枠組みを拒絶することだ。…(中略)…その概念のなかでは現状維持も生産的だとみなされ、非言語コミュニケーションが大切にされ、人生をただ経験することが至高の目標として掲げられる。」 p22 最初から読みなおしているが、一文一文に深く共感してその度に本を閉じて一息つく……という具合なのでまったく進まない。 わたしは競争や勝負が好きではない。競わなければならない環境に身を置くと心が波立ち、穏やかではいられない。それに気づいて、競争や勝負の世界から降りると決めたとき、人生が楽しいものになったように思う。 冷静に考えてみれば、何かひとつの基準で比較したときに、他者に勝っていても、順位が上だったとしても、そのこととわたし自身の満足・幸福は全くの別物であり、外部からの評価や成績は無意味だ。外部──社会や他者──から押しつけられたものさしで、わたしの満足や幸福は測れない。そして、わたしの満足や幸福はわたしだけが正確に知っている。外部からどのように評価されようと、わたしにとっての価値、わたしにとっての満足や幸福は揺らぐことがない。だから気にする必要がない、気にかける価値がない。 競争や勝負を避けること、現状維持は、妥協や諦めと受け取られるかもしれない。それでも構わない。わたしが心から満足し幸福でいられる状態を、わたしは知っているから。

何もしないジェニー・オデル,Jenny Odell読んでる「「その場での抵抗」とは、自らの形態を資本主義的な価値体系にやすやすと占有されないものにすることだ。その実践が枠組みの拒絶だ。この場合、何かの価値が生産性、キャリアの強靭さ、個々の起業家精神によって決まるという枠組みを拒絶することだ。…(中略)…その概念のなかでは現状維持も生産的だとみなされ、非言語コミュニケーションが大切にされ、人生をただ経験することが至高の目標として掲げられる。」 p22 最初から読みなおしているが、一文一文に深く共感してその度に本を閉じて一息つく……という具合なのでまったく進まない。 わたしは競争や勝負が好きではない。競わなければならない環境に身を置くと心が波立ち、穏やかではいられない。それに気づいて、競争や勝負の世界から降りると決めたとき、人生が楽しいものになったように思う。 冷静に考えてみれば、何かひとつの基準で比較したときに、他者に勝っていても、順位が上だったとしても、そのこととわたし自身の満足・幸福は全くの別物であり、外部からの評価や成績は無意味だ。外部──社会や他者──から押しつけられたものさしで、わたしの満足や幸福は測れない。そして、わたしの満足や幸福はわたしだけが正確に知っている。外部からどのように評価されようと、わたしにとっての価値、わたしにとっての満足や幸福は揺らぐことがない。だから気にする必要がない、気にかける価値がない。 競争や勝負を避けること、現状維持は、妥協や諦めと受け取られるかもしれない。それでも構わない。わたしが心から満足し幸福でいられる状態を、わたしは知っているから。

- 2026年1月8日

生活の発見ローマン・クルツナリック買ったどうしても手元に置きたくて購入! 定価より高い中古しかなかった。図書館で出会う本はそういうことがある……だからこそ書店とは違う出会いがあって好きなんだけれど。 出回っているなかでいちばん安いものにしたけれど、綺麗な状態で嬉しい。 またゆっくり読み返したいな。

生活の発見ローマン・クルツナリック買ったどうしても手元に置きたくて購入! 定価より高い中古しかなかった。図書館で出会う本はそういうことがある……だからこそ書店とは違う出会いがあって好きなんだけれど。 出回っているなかでいちばん安いものにしたけれど、綺麗な状態で嬉しい。 またゆっくり読み返したいな。 - 2026年1月4日

もどさずできる乾物料理庄司いずみ作ったさっそくレシピのなかから、高野豆腐のステーキを作ってみた。家にあったのがちょっと古い高野豆腐だったのもあり、中心部分がかたい仕上がりになってしまったけれど美味しかった。薄味派なので、調味料はレシピの1/2〜2/3くらい、水はレシピ通りの分量に。でもレシピ通りに作ってもぜんぜんしょっぱくなさそう。

もどさずできる乾物料理庄司いずみ作ったさっそくレシピのなかから、高野豆腐のステーキを作ってみた。家にあったのがちょっと古い高野豆腐だったのもあり、中心部分がかたい仕上がりになってしまったけれど美味しかった。薄味派なので、調味料はレシピの1/2〜2/3くらい、水はレシピ通りの分量に。でもレシピ通りに作ってもぜんぜんしょっぱくなさそう。

- 2026年1月3日

もどさずできる乾物料理庄司いずみ買ったひとり暮らしをしていた頃は特に、乾物が好きだった。常温で日持ちするし、料理をすると量が増えるので意外とお得感もある。なにより美味しい。 あまり料理に興味がなくいつもワンパターンなので(それでもいいんだけれど)、レパートリーを増やしてみようかなと思って買ってみた。 プラントベースであることは大前提として、使われている材料や調味料がシンプルで、調理工程もあまり多くないところが気に入った。

もどさずできる乾物料理庄司いずみ買ったひとり暮らしをしていた頃は特に、乾物が好きだった。常温で日持ちするし、料理をすると量が増えるので意外とお得感もある。なにより美味しい。 あまり料理に興味がなくいつもワンパターンなので(それでもいいんだけれど)、レパートリーを増やしてみようかなと思って買ってみた。 プラントベースであることは大前提として、使われている材料や調味料がシンプルで、調理工程もあまり多くないところが気に入った。 - 2026年1月3日

- 2026年1月3日

買った読んでる1月1日に訪れたブックオフで『暮らしのならわし十二か月』とセットで購入したかったのに、その店舗の在庫が汚かったので諦めた本。別の店舗で綺麗なものを見つけて購入した。 こちらは先人たちが季節をどのような言葉で表現したか、気候にまつわる言葉や旬の野菜・草花などが紹介された本で、『暮らしのならわし十二か月』と併せて読みたい内容。 この本も「おわりに」の文章がよかった。 「地も、海も、私たちのまわりを包む豊かな自然のすべてに、感謝こそすれ、それらを汚していいはずがありません。自然を汚すことは、私たちを育んできた故郷と文化を汚し、いのちの源を傷つけるのと同じことです。昨年来の原子力発電所の事故は、あまりにも愚かしく、これから生まれてくる未来の人たちに取り返しのつかないほどの負の遺産を残す過ちとなりました。 それでも、私たちはこれからまた生きていかねばなりません。そう心するとき、昔ながらの暮らしに教わることがたくさんあります。古来、人が何を大切にしてきたか、自然からどれほど恩恵を受けて生活を営んできたか、何に暮らしのよろこびを覚え、どのように収穫に感謝してきたか……、そうしたことを知り、伝え、受け継いでいきたいという思いが、この本を生み出す直接の動機となりました。」 わたしは過去を美化するつもりは一切ない。でも今当たり前だと思われていること、社会の仕組みや生活の大半は、人類の長い歴史から見ればほんの最近成立したものがほとんどだ。それらの「当たり前」を疑うとき、今と違う価値観や社会で生きたひとたちの生き方を知ることは、「当たり前」に抵抗するヒントを得る、有効な手段だと思う。過去を「古き良き」などと美化して現在に蘇らせようとするのではなく、過去と現在の知恵や失敗を学ぶことで、未来を切り拓きたい。

買った読んでる1月1日に訪れたブックオフで『暮らしのならわし十二か月』とセットで購入したかったのに、その店舗の在庫が汚かったので諦めた本。別の店舗で綺麗なものを見つけて購入した。 こちらは先人たちが季節をどのような言葉で表現したか、気候にまつわる言葉や旬の野菜・草花などが紹介された本で、『暮らしのならわし十二か月』と併せて読みたい内容。 この本も「おわりに」の文章がよかった。 「地も、海も、私たちのまわりを包む豊かな自然のすべてに、感謝こそすれ、それらを汚していいはずがありません。自然を汚すことは、私たちを育んできた故郷と文化を汚し、いのちの源を傷つけるのと同じことです。昨年来の原子力発電所の事故は、あまりにも愚かしく、これから生まれてくる未来の人たちに取り返しのつかないほどの負の遺産を残す過ちとなりました。 それでも、私たちはこれからまた生きていかねばなりません。そう心するとき、昔ながらの暮らしに教わることがたくさんあります。古来、人が何を大切にしてきたか、自然からどれほど恩恵を受けて生活を営んできたか、何に暮らしのよろこびを覚え、どのように収穫に感謝してきたか……、そうしたことを知り、伝え、受け継いでいきたいという思いが、この本を生み出す直接の動機となりました。」 わたしは過去を美化するつもりは一切ない。でも今当たり前だと思われていること、社会の仕組みや生活の大半は、人類の長い歴史から見ればほんの最近成立したものがほとんどだ。それらの「当たり前」を疑うとき、今と違う価値観や社会で生きたひとたちの生き方を知ることは、「当たり前」に抵抗するヒントを得る、有効な手段だと思う。過去を「古き良き」などと美化して現在に蘇らせようとするのではなく、過去と現在の知恵や失敗を学ぶことで、未来を切り拓きたい。 - 2026年1月1日

- 2026年1月1日

暮らしのならわし十二か月白井明大読み終わった買った新年最初のお買い物は今年もブックオフ📚 この土地に生きた先人たちの、季節と共にある暮らし方を知りたいと常々思っていた。でもそれは「愛国心」からでも「伝統文化」への誇りからでもない。現在「伝統文化」と言われるものの多くは明治あたりに形作られた新しいものだろうし、そのルーツのほとんどは中国や朝鮮にあるだろう。それに「伝統」という言葉には注意が必要だ。権力者、国が「伝統」ということにしたいものはなにか?なにが狙いか?疑う必要があると思う。 季節の行事に関する本は「愛国心」やら「伝統」やら「誇り」やら、むずむずするような思想を感じることが多く、パラパラとめくってはすぐ棚に戻すを繰り返していた。 この本はまず、題名の「ならわし」という表現に惹かれた。「しきたり」でも「伝統」でもなく、「ならわし」。自然と受け継がれ、習慣となったもの。些細なことだけれど、この言葉選びが好ましく感じられて手にとった。 内容も「日本人なら知っておきたい!」「誇るべき!」みたいな押しつけがましさはなく、各地に残るならわしとそのルーツについてやさしく語られている印象で、民俗学の先行研究も参照されており、嫌な気分になることなく読むことができた。 なにより購入の決め手となったのは、「おわりに」の次の文章だった。 「もし私たちの文化が、これまで生きてきた古来の人々の営みの積み重ねであるなら、ひとつだけ願うことがあります。中国や朝鮮半島などから海を越えて伝わってきた、数々の知恵の贈りものが、いまに連なる豊かさの糧となってきたことを、私は忘れたくはありません。自身の文化を本当に愛することとは、相手の文化をも愛し、尊敬し、感謝することではないでしょうか。アジアの、そして世界の人々に対して、いつまでも変わることのない友愛の気持ちを、さまざまな文化が溶けあって生まれた、この島国の暮らしのならわしとともに、大事に育み続けていきたいと願ってやみません。」 この部分を読んだ瞬間に買うと決めた。わたしが読みたかったのはこういう姿勢で書かれた本だ。やはり題名の微妙なニュアンス、言葉選びにも筆者の思想は反映されるものなのだ。 というか本気でなにかしらの文化について、そのルーツを紐解き理解しようと思うなら、排外主義にはなりようがないと思うのだけれど……。「おわりに」のこの文章を読んで感動してしまう現状が悲しい。

暮らしのならわし十二か月白井明大読み終わった買った新年最初のお買い物は今年もブックオフ📚 この土地に生きた先人たちの、季節と共にある暮らし方を知りたいと常々思っていた。でもそれは「愛国心」からでも「伝統文化」への誇りからでもない。現在「伝統文化」と言われるものの多くは明治あたりに形作られた新しいものだろうし、そのルーツのほとんどは中国や朝鮮にあるだろう。それに「伝統」という言葉には注意が必要だ。権力者、国が「伝統」ということにしたいものはなにか?なにが狙いか?疑う必要があると思う。 季節の行事に関する本は「愛国心」やら「伝統」やら「誇り」やら、むずむずするような思想を感じることが多く、パラパラとめくってはすぐ棚に戻すを繰り返していた。 この本はまず、題名の「ならわし」という表現に惹かれた。「しきたり」でも「伝統」でもなく、「ならわし」。自然と受け継がれ、習慣となったもの。些細なことだけれど、この言葉選びが好ましく感じられて手にとった。 内容も「日本人なら知っておきたい!」「誇るべき!」みたいな押しつけがましさはなく、各地に残るならわしとそのルーツについてやさしく語られている印象で、民俗学の先行研究も参照されており、嫌な気分になることなく読むことができた。 なにより購入の決め手となったのは、「おわりに」の次の文章だった。 「もし私たちの文化が、これまで生きてきた古来の人々の営みの積み重ねであるなら、ひとつだけ願うことがあります。中国や朝鮮半島などから海を越えて伝わってきた、数々の知恵の贈りものが、いまに連なる豊かさの糧となってきたことを、私は忘れたくはありません。自身の文化を本当に愛することとは、相手の文化をも愛し、尊敬し、感謝することではないでしょうか。アジアの、そして世界の人々に対して、いつまでも変わることのない友愛の気持ちを、さまざまな文化が溶けあって生まれた、この島国の暮らしのならわしとともに、大事に育み続けていきたいと願ってやみません。」 この部分を読んだ瞬間に買うと決めた。わたしが読みたかったのはこういう姿勢で書かれた本だ。やはり題名の微妙なニュアンス、言葉選びにも筆者の思想は反映されるものなのだ。 というか本気でなにかしらの文化について、そのルーツを紐解き理解しようと思うなら、排外主義にはなりようがないと思うのだけれど……。「おわりに」のこの文章を読んで感動してしまう現状が悲しい。 - 2025年12月30日

隙間 4高妍読み終わった買った度重なる支配や暴力に晒されながら、じぶんたちの言語や文化、歴史、権利、自由を守るために闘ってきた者たちの、アイデンティティと抵抗の象徴としての「国家」と、かつてアジアで侵略戦争・植民地支配を展開し、今なお「国民」の枠組みから外れた存在を差別し続ける国に生まれ育ったわたしの認識する「国家」とは、まったくの別物なんだろうと改めて感じさせられる物語だった わたしにとって「国家」は守りたいものではなく、むしろ破壊したいものだ 「国家」「ナショナリズム」という概念、枠組み自体に疑問を抱くわたしにとって、どう捉えたらいいのかわからないと漠然と感じているのが、迫害されてきたひとびとによる独立運動のこと この漫画を読んで、台湾の歴史も中国の歴史も全然知らないと再認識したので、これから学んでいきたい

隙間 4高妍読み終わった買った度重なる支配や暴力に晒されながら、じぶんたちの言語や文化、歴史、権利、自由を守るために闘ってきた者たちの、アイデンティティと抵抗の象徴としての「国家」と、かつてアジアで侵略戦争・植民地支配を展開し、今なお「国民」の枠組みから外れた存在を差別し続ける国に生まれ育ったわたしの認識する「国家」とは、まったくの別物なんだろうと改めて感じさせられる物語だった わたしにとって「国家」は守りたいものではなく、むしろ破壊したいものだ 「国家」「ナショナリズム」という概念、枠組み自体に疑問を抱くわたしにとって、どう捉えたらいいのかわからないと漠然と感じているのが、迫害されてきたひとびとによる独立運動のこと この漫画を読んで、台湾の歴史も中国の歴史も全然知らないと再認識したので、これから学んでいきたい - 2025年12月30日

隙間 3高妍読み終わった買った

隙間 3高妍読み終わった買った

読み込み中...