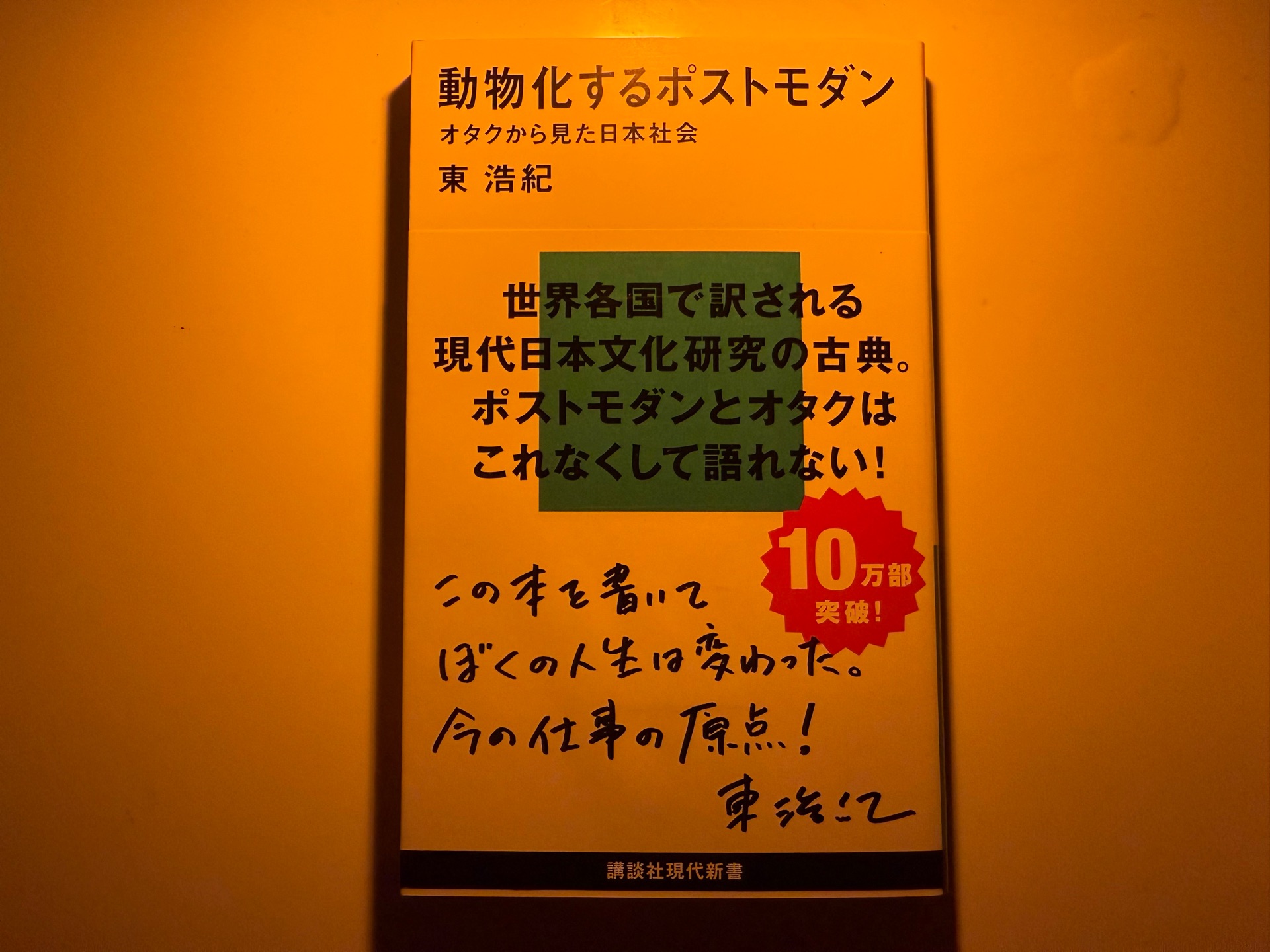

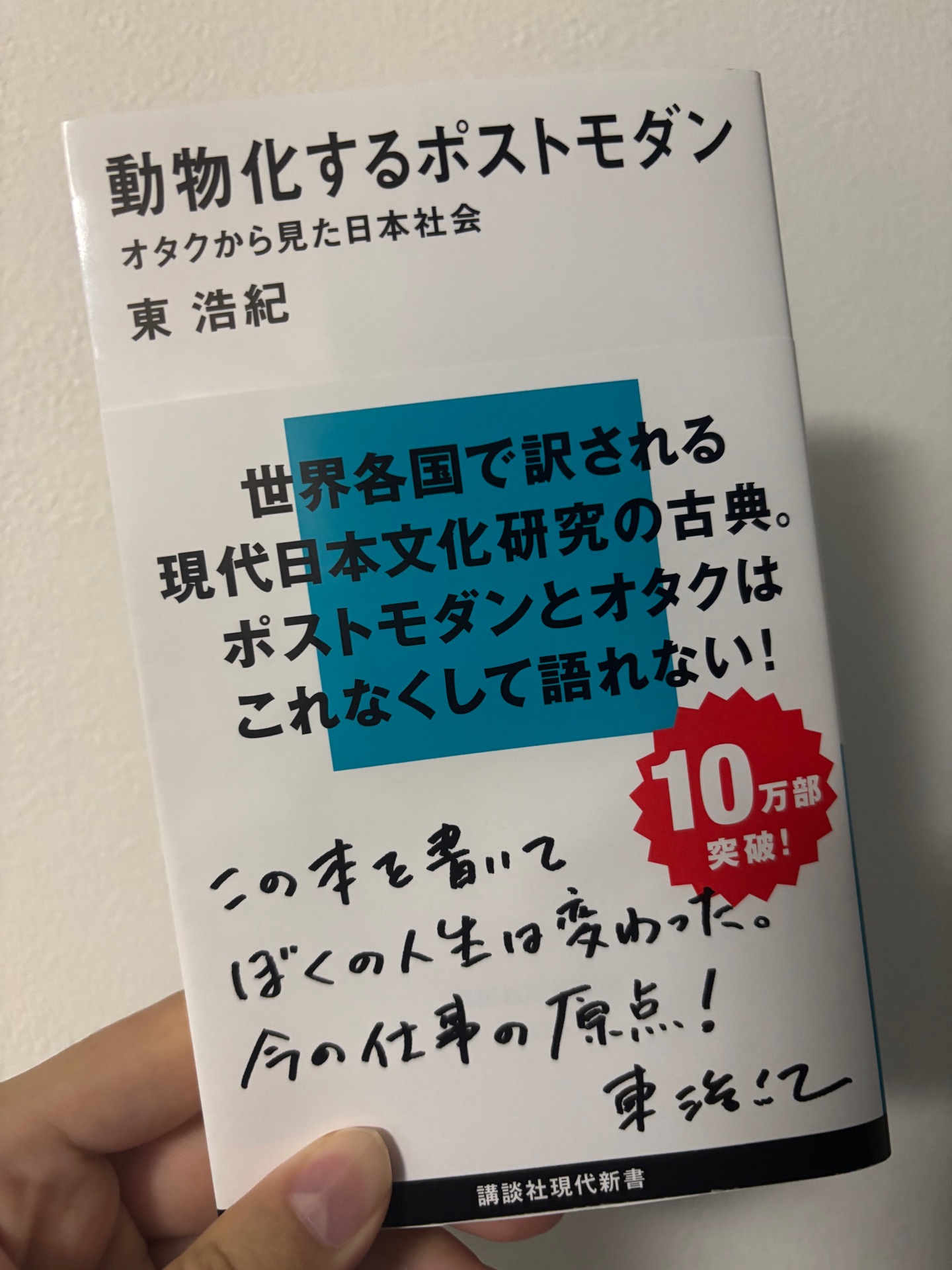

動物化するポストモダン オタクから見た日本社会

62件の記録

うねうね@73uneune2026年2月10日買った読み終わった🥟🥟🥟🥟 面白かった。さすがに例示されてる作品は古いけど。動物的に作品を消費する傾向はこの本が書かれた時よりますます強まっていると思う。紹介されていた「物語消費論」も読みたい

うねうね@73uneune2026年2月10日買った読み終わった🥟🥟🥟🥟 面白かった。さすがに例示されてる作品は古いけど。動物的に作品を消費する傾向はこの本が書かれた時よりますます強まっていると思う。紹介されていた「物語消費論」も読みたい

- 本を食べない山羊@goat1234562026年2月3日読み終わった面白かった! 『考察する若者たち』で提唱された「報われ消費」以前の、推しではなく萌えの世界について。 大きな物語がなくなって、非物語的なデータベースになって、というのが本書の描く社会だが、そこから20年ほど経って、今度は物語(ただし大きな物語ではなく個別の物語が乱立している)が問題視される世の中になっている……面白い……

みっつー@32CH_books2026年1月26日読み終わった推し活文化はどこへ向かって行くのだろうか。 と、書くと壮大なで、論文的な何かしらが始まってしまいそうだし、そもそも自分にそんな大それたものは書けないので、あくまでもここ最近で気になったことを羅列していきたいと思う。特に特定の誰かを叩きたいとか、陥れたいという作為はないのと、自戒も込めて書いておりますので悪しからず。 ・自担を上げるために、他担を下げる。 これは自分の担当(自分が推しているタレント)の評価を上げるために、それに比較されるに相当される別のタレントを引き合いにして、そのタレントが自分の担当より部分的に劣っているということを指摘する行為。(Aと比べてBの方が劣っているというような発言) ・最近、グッズ化バブルじゃあないっすか…? まず最近のグッズってめちゃくちゃオシャレである。 平成中期のグッズがダサかったというわけではないけれど…ツアーTシャツは外着にするようなものではなかった。けれど、ここ最近はアイドルでもバンドでも、外出する際にも着ていけるアパレルグッズが多いし、種類も、Tシャツ、パーカー、スウェット、ジャージ、キャップ、バッグ、つなぎ、などなどと細分化されている。もはや服屋。 その他にもステッカーや、アクリルスタンド(アクスタ)、タレントたちが考えたオリジナルグッズ、などは消費者側が生産者側に望むようなグッズ展開も多く感じる。スマホの裏にステッカーを入れたい、アクスタやぬいぐるみと一緒にでかけたい、タレントたちが思いを込めて作ったグッズを手にしたい。そういった心理的な作用と、「グッズの売り上げが次の公演の規模に繋がる」といった考えが広がっている影響もあるのだと思う。 実際僕も推しの公演に行く時は2~30000円ほど使います。え?少ない?ちょっと待ってくれよ奥さん。 ・展示会も多過ぎないか…? 世は大展示会時代である。 ただ、天下を統一しようとしているというよりはそれぞれの島で、他の島と違った名産で勝負していっているような感覚に近い。 本屋に行ってダラダラと見て回っていると、とてつもなく惹かれるタイトルに出会うことがある。「今自分に足りないのってこれなのでは…?」と思いその本を購入したりする。なんか、その感じで展示会が乱立している。「これだけあれば誰かの心に刺さるでしょ」といった量の展示会が行われている。 原画展や、〇〇周年記念展、Xで話題になりそうな展示会、衣装展…やはり世は大展示会時代である。 この展示会でも、やたらとグッズ展開に力を入れているところが多い。グッズ販売がメインなのではないかというくらい展示スペースがあっという間に終わる展示会もある。僕も好きな漫画の展示会に行った時には展示を見ているよりもグッズを見ている時間の方が長かった。初日なのに売り切れもしていた。あばばばばば。あとブラインド商品がしんどい。あばばばばばばば。 さぁ、本日の読書感想文です。 東浩紀さんの『動物化するポストモダン』という本を読んだ。 批評の本というものを読んでみたくて、いろいろ動画を見ていたら『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』などの著作を出している三宅香帆さんがYouTubeでこの本を紹介していたため早速購入(続刊の『ゲーム的リアリズムの誕生もかったお♡』)。 まぁさすがにおれには難しかったです。 と!はいえ! 前半のような文章を書きたくなってしまうくらいには影響を受けた!というのは!なんか!読んでる人に伝わって欲しい! これが批評というものなのか、というところを飲み込むまでに時間がかかったとはいえ、本の内容がオタクについて、ギャルゲーについて、アニメについて、と僕にとってとっつきやすいものばかりで、色々自分の経験と照らし合わせながら一気に読んでしまった。 この本自体は2001年に出版されたものなので、現在からまたオタク様式的なものは変わっているところもあるかもしれないし、「萌え」という言葉はほとんど使われなくなり「推し」という言葉に差し代わった。 この「萌え」から「推し」はかなり大きな変化だと思っていて、つまりそれだけオタク的な行動、消費活動が狭い範囲から広い範囲に広がっていったのだなぁと改めて感じさせられた。 今は界隈が違えど、アニメも、アイドルも、ゲームも、それぞれに強火のオタクがいて、それぞれがまぁまぁ面倒くさい大人になっている(もちろん僕自身含めて)。 ネットを見ていると、より消費者という意識が強くなっているような気がしている。僕は紳士なのでそんな過激なね、思想はないですよ。もうちょっとだけチケ代とチケット発券のシステム使用料の値段下げてくんねぇかなぁって思ってくらいですよ(みんなが生きるために値段を上げているということはわかってるぜ…)。 当時のオタクたちは作品などを通して、物語の大枠で感動するというよりも、猫耳や、メイド服、変な語尾(にゅ、にゃ、など)の如何にもオタクらしい記号を読み取って、そこに萌えを見出していた、という部分も面白かった。 確かに少年時代の僕は『ハヤテのごとく!』という作品において、三千院ナギのツインテールや、釘宮理恵さんの声や、いっぱいお金を持っているところとか、切れ味の鋭いツッコミに惹かれていた部分は多分にしてあると思う。後半に関しては記号なのかなんなのかも分からないけれど。 ほぼほぼ初めての批評でしたが、めちゃくちゃ楽しかったです…! うおおおお…!もっと頭が良くなりたい! なんか自分が求めている、物事を語るための言葉というのが、この本にはあると、そんな思いが漠然とあった気がします。 もっとたくさんの本を通して、noteやReadsのような場所で、YouTubeのゲーム実況という場所で、自分の気持ちを伝えられるようになったらいいなぁ。 と、思いました。またね!

みっつー@32CH_books2026年1月26日読み終わった推し活文化はどこへ向かって行くのだろうか。 と、書くと壮大なで、論文的な何かしらが始まってしまいそうだし、そもそも自分にそんな大それたものは書けないので、あくまでもここ最近で気になったことを羅列していきたいと思う。特に特定の誰かを叩きたいとか、陥れたいという作為はないのと、自戒も込めて書いておりますので悪しからず。 ・自担を上げるために、他担を下げる。 これは自分の担当(自分が推しているタレント)の評価を上げるために、それに比較されるに相当される別のタレントを引き合いにして、そのタレントが自分の担当より部分的に劣っているということを指摘する行為。(Aと比べてBの方が劣っているというような発言) ・最近、グッズ化バブルじゃあないっすか…? まず最近のグッズってめちゃくちゃオシャレである。 平成中期のグッズがダサかったというわけではないけれど…ツアーTシャツは外着にするようなものではなかった。けれど、ここ最近はアイドルでもバンドでも、外出する際にも着ていけるアパレルグッズが多いし、種類も、Tシャツ、パーカー、スウェット、ジャージ、キャップ、バッグ、つなぎ、などなどと細分化されている。もはや服屋。 その他にもステッカーや、アクリルスタンド(アクスタ)、タレントたちが考えたオリジナルグッズ、などは消費者側が生産者側に望むようなグッズ展開も多く感じる。スマホの裏にステッカーを入れたい、アクスタやぬいぐるみと一緒にでかけたい、タレントたちが思いを込めて作ったグッズを手にしたい。そういった心理的な作用と、「グッズの売り上げが次の公演の規模に繋がる」といった考えが広がっている影響もあるのだと思う。 実際僕も推しの公演に行く時は2~30000円ほど使います。え?少ない?ちょっと待ってくれよ奥さん。 ・展示会も多過ぎないか…? 世は大展示会時代である。 ただ、天下を統一しようとしているというよりはそれぞれの島で、他の島と違った名産で勝負していっているような感覚に近い。 本屋に行ってダラダラと見て回っていると、とてつもなく惹かれるタイトルに出会うことがある。「今自分に足りないのってこれなのでは…?」と思いその本を購入したりする。なんか、その感じで展示会が乱立している。「これだけあれば誰かの心に刺さるでしょ」といった量の展示会が行われている。 原画展や、〇〇周年記念展、Xで話題になりそうな展示会、衣装展…やはり世は大展示会時代である。 この展示会でも、やたらとグッズ展開に力を入れているところが多い。グッズ販売がメインなのではないかというくらい展示スペースがあっという間に終わる展示会もある。僕も好きな漫画の展示会に行った時には展示を見ているよりもグッズを見ている時間の方が長かった。初日なのに売り切れもしていた。あばばばばば。あとブラインド商品がしんどい。あばばばばばばば。 さぁ、本日の読書感想文です。 東浩紀さんの『動物化するポストモダン』という本を読んだ。 批評の本というものを読んでみたくて、いろいろ動画を見ていたら『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』などの著作を出している三宅香帆さんがYouTubeでこの本を紹介していたため早速購入(続刊の『ゲーム的リアリズムの誕生もかったお♡』)。 まぁさすがにおれには難しかったです。 と!はいえ! 前半のような文章を書きたくなってしまうくらいには影響を受けた!というのは!なんか!読んでる人に伝わって欲しい! これが批評というものなのか、というところを飲み込むまでに時間がかかったとはいえ、本の内容がオタクについて、ギャルゲーについて、アニメについて、と僕にとってとっつきやすいものばかりで、色々自分の経験と照らし合わせながら一気に読んでしまった。 この本自体は2001年に出版されたものなので、現在からまたオタク様式的なものは変わっているところもあるかもしれないし、「萌え」という言葉はほとんど使われなくなり「推し」という言葉に差し代わった。 この「萌え」から「推し」はかなり大きな変化だと思っていて、つまりそれだけオタク的な行動、消費活動が狭い範囲から広い範囲に広がっていったのだなぁと改めて感じさせられた。 今は界隈が違えど、アニメも、アイドルも、ゲームも、それぞれに強火のオタクがいて、それぞれがまぁまぁ面倒くさい大人になっている(もちろん僕自身含めて)。 ネットを見ていると、より消費者という意識が強くなっているような気がしている。僕は紳士なのでそんな過激なね、思想はないですよ。もうちょっとだけチケ代とチケット発券のシステム使用料の値段下げてくんねぇかなぁって思ってくらいですよ(みんなが生きるために値段を上げているということはわかってるぜ…)。 当時のオタクたちは作品などを通して、物語の大枠で感動するというよりも、猫耳や、メイド服、変な語尾(にゅ、にゃ、など)の如何にもオタクらしい記号を読み取って、そこに萌えを見出していた、という部分も面白かった。 確かに少年時代の僕は『ハヤテのごとく!』という作品において、三千院ナギのツインテールや、釘宮理恵さんの声や、いっぱいお金を持っているところとか、切れ味の鋭いツッコミに惹かれていた部分は多分にしてあると思う。後半に関しては記号なのかなんなのかも分からないけれど。 ほぼほぼ初めての批評でしたが、めちゃくちゃ楽しかったです…! うおおおお…!もっと頭が良くなりたい! なんか自分が求めている、物事を語るための言葉というのが、この本にはあると、そんな思いが漠然とあった気がします。 もっとたくさんの本を通して、noteやReadsのような場所で、YouTubeのゲーム実況という場所で、自分の気持ちを伝えられるようになったらいいなぁ。 と、思いました。またね!

たろう@Taro19982026年1月1日読み終わったかつて読んだ哲学大学時代授業で読まされてから、最近になって買い直して再読。 サブカルチャー研究や現代日本批評の本は沢山あるが、古典?として重要な本だなと再認識。 大学時代よく分からずいやいや読んでいた本たちも、しっかり教授が選書したものだから、大人になって再読する価値のあるものがいくつもあるんじゃないかと思えた。 出版されてから20年経つので、出てくる作品はさすがに古くて分からないものも多いが、それらを通して語られる理論は古くなっていない。 本を読まずに"動物的"にショート動画を見まくっている自分を見つめ直すような文章だった。

たろう@Taro19982026年1月1日読み終わったかつて読んだ哲学大学時代授業で読まされてから、最近になって買い直して再読。 サブカルチャー研究や現代日本批評の本は沢山あるが、古典?として重要な本だなと再認識。 大学時代よく分からずいやいや読んでいた本たちも、しっかり教授が選書したものだから、大人になって再読する価値のあるものがいくつもあるんじゃないかと思えた。 出版されてから20年経つので、出てくる作品はさすがに古くて分からないものも多いが、それらを通して語られる理論は古くなっていない。 本を読まずに"動物的"にショート動画を見まくっている自分を見つめ直すような文章だった。 ピノシキ@kuma142025年12月20日読み終わった借りてきた動物的とは欲求、人間的は欲望で駆動すること、そしていわゆるオタクの消費行動は動物的であると言われていて納得感があった。 全体的には難しくてもう1回読み返したいと思った。 そして、時代が進んで昨今、著者の思惑通り、ハイカルチャーやサブカルなど区別なしに自由に批評できる時代になってきているように感じた。

ピノシキ@kuma142025年12月20日読み終わった借りてきた動物的とは欲求、人間的は欲望で駆動すること、そしていわゆるオタクの消費行動は動物的であると言われていて納得感があった。 全体的には難しくてもう1回読み返したいと思った。 そして、時代が進んで昨今、著者の思惑通り、ハイカルチャーやサブカルなど区別なしに自由に批評できる時代になってきているように感じた。

やえしたみえ@mie_e01252025年11月18日読み終わった@ 自宅文章は平易で読みやすい。連想されることが多すぎて長文になった。 この本を手に取ったのは綿本おふとん『ひかりのくにの子どもたち』という漫画(最高の漫画です)に登場する「リオ」というキャラの世界観(キャラごとの固有スキルみたいなもの)がまさしく『動物化するポストモダン』であるからなのだけど、この本を読んだだけでは当然だがリオくんの境地には達せない。が、綿本先生の作品に通ずる部分は多い気がする。リオくんのことを知るにはそもそもポストモダンのことをもっと知る必要がある。 古い本(2001年出版)なので当然ながら内容も古いし、オタク批評本として読むと知らない事柄ばかりだし(私自身2001年生まれなので、文中に出てくるもので履修済の作品は本当に少ない)、はっきり言って「ゼロ年代ってそんな感じなの?」と思うところはある。ニディガとか好きな人は読むと良さそう(ニディガは履修してないので雑な感想)。 謝辞で筆者自身が述べているように「サブカルチャーを主題とする本は発刊したときにはすでに時代遅れであることが多く…」はここまでの感想でもわかるように本当にそのとおりで、もし新鮮なところがあれば若い友人のおかげだ、という旨の文章が続くがそれももう通り過ぎている。時代は令和だ。だというのに、どうやら2025年においても重版されているらしい。読んだ今なら納得できる。むしろ、今こそオタクに読んで欲しいと思う部分も多かった。 この本の二次創作に対する鋭い視線は、生成AIが猛威を振るう現在において、若いオタクたちにどのように刺さるのか。また、単純に現代のオタク・コンテンツを改めて批評することを試みたとき、何が生まれるのか。あんまりオタクじゃないので(?)こういった本には非常に疎いのだけれど、令和になって生成AIが出てから出版されたような類書はあるんだろうか?あるなら読みたい。なんというか、この分野そのものに関する関心が高まった。そういう意味でかなりの良書だと思う。 もちろんツッコミどころは多々ある。それは時代や思想が違うからというのもあるし、そうでない部分でもある(マークアップ言語であるHTMLをプログラミング言語と同一視しているとか)。でも面白いし、良い本だと思った。何よりおふとん先生の漫画を読む時の参考文献として使い倒したい。この本の参考文献になってるものも読みたい。 とにかくいろんな作品や日常の中の風景や最近読んだ本や政治のことや脳内に存在する様々な情報にこの本から触手が伸びてきて引っ張り出される感覚があった。良い体験だった。

やえしたみえ@mie_e01252025年11月18日読み終わった@ 自宅文章は平易で読みやすい。連想されることが多すぎて長文になった。 この本を手に取ったのは綿本おふとん『ひかりのくにの子どもたち』という漫画(最高の漫画です)に登場する「リオ」というキャラの世界観(キャラごとの固有スキルみたいなもの)がまさしく『動物化するポストモダン』であるからなのだけど、この本を読んだだけでは当然だがリオくんの境地には達せない。が、綿本先生の作品に通ずる部分は多い気がする。リオくんのことを知るにはそもそもポストモダンのことをもっと知る必要がある。 古い本(2001年出版)なので当然ながら内容も古いし、オタク批評本として読むと知らない事柄ばかりだし(私自身2001年生まれなので、文中に出てくるもので履修済の作品は本当に少ない)、はっきり言って「ゼロ年代ってそんな感じなの?」と思うところはある。ニディガとか好きな人は読むと良さそう(ニディガは履修してないので雑な感想)。 謝辞で筆者自身が述べているように「サブカルチャーを主題とする本は発刊したときにはすでに時代遅れであることが多く…」はここまでの感想でもわかるように本当にそのとおりで、もし新鮮なところがあれば若い友人のおかげだ、という旨の文章が続くがそれももう通り過ぎている。時代は令和だ。だというのに、どうやら2025年においても重版されているらしい。読んだ今なら納得できる。むしろ、今こそオタクに読んで欲しいと思う部分も多かった。 この本の二次創作に対する鋭い視線は、生成AIが猛威を振るう現在において、若いオタクたちにどのように刺さるのか。また、単純に現代のオタク・コンテンツを改めて批評することを試みたとき、何が生まれるのか。あんまりオタクじゃないので(?)こういった本には非常に疎いのだけれど、令和になって生成AIが出てから出版されたような類書はあるんだろうか?あるなら読みたい。なんというか、この分野そのものに関する関心が高まった。そういう意味でかなりの良書だと思う。 もちろんツッコミどころは多々ある。それは時代や思想が違うからというのもあるし、そうでない部分でもある(マークアップ言語であるHTMLをプログラミング言語と同一視しているとか)。でも面白いし、良い本だと思った。何よりおふとん先生の漫画を読む時の参考文献として使い倒したい。この本の参考文献になってるものも読みたい。 とにかくいろんな作品や日常の中の風景や最近読んだ本や政治のことや脳内に存在する様々な情報にこの本から触手が伸びてきて引っ張り出される感覚があった。良い体験だった。

ごとう@goto2025年9月22日読み終わった近くには、あくまでも想像物でしかないが、しかし十分に性的であり、また十分に感情移入ができるキャラクターが存在する。 遠くには現実の異性がいるが、それは人工衛星のように手の届かないものであり、かりに届いたとしても、そのときは、長いあいだ築き上げてきたキャラクターへの感情移入を引き替えに捨てなくてはならない。

ごとう@goto2025年9月22日読み終わった近くには、あくまでも想像物でしかないが、しかし十分に性的であり、また十分に感情移入ができるキャラクターが存在する。 遠くには現実の異性がいるが、それは人工衛星のように手の届かないものであり、かりに届いたとしても、そのときは、長いあいだ築き上げてきたキャラクターへの感情移入を引き替えに捨てなくてはならない。

kei@k32452025年9月9日読み終わった東浩紀著「動物化するポストモダン」読了。 2025/9 5冊目 ◎サマリ ①大きな物語消費→データベース消費へ ②主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 ③現代はデータベース消費が加速化している? ◎書評 三宅香帆さんおすすめの一冊。 ゼロ世代批評の代表的名著と言われている本作は、オタク文化からデータベース消費を考えるという斬新な切り口が人々の興味をそそる。 中身は哲学的な要素もガッツリ入っているので、決して簡単な本ではないものの、データベース消費という概念だけでも摂取できるとモノの見方が大きく変わると思う。 ① 大きな物語消費→データベース消費へ 何を言ってるんだという感じだと思うが、東先生はアニメの見方を具体例にしてこのふたつの消費行動をわかりやすく説明してくれている。 ◎大きな物語消費 ガンダムに代表されるような作品 背後に象徴的な世界である大きな物語が存在して、消費者が見ているのはあくまで大きな物語と同じ世界観を反映した小さな物語という名の作品群 ◎データベース消費 エヴァンゲリオンやエロゲのような作品 背後に大きな物語はなく、データベースのみがある。 消費者はデータベースから様々な組み合わせで抽出された作品を見ているにすぎない。 また、場合によっては自らデータベースにアクセスすることができる。 1990年以降はこのデータベース消費に人々の消費行動が移行しているというのが最大のポイント。 ② 主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 では、この本のタイトルの「動物化」とはなんなのか。 これは欲望を持たず欲求のみとなった状態のことを指している。 オタクたちはオタクたちにウケるであろう組み合わせをデータベースから永遠と提供される。 そこに他者の介在はなく、与えられたものをひたすら貪る人間性の無意味化が起こっている。 この動物化理論は「暇と退屈の倫理学」の著者である國分先生はバカにしていたが、東先生は逆に注目に値するとしているのが興味深かった。 ③現代はデータベース消費が加速化している? この本は25年以上前に出版された本だが、さらにデータベース消費は加速化しているのではないかと思う。 ソニーがプロデュースしている「夜系アーティスト」も典型ではないだろうか。 売れるであろう要素、「アーティストの匿名性」、「アングラ感」、「物語性の強い歌詞」などをデータベースから引っ張り出して提供。 YOASOBIに関しては、匿名的だったものを少しずつ小出しにしていく=データベースをわざと消費者に見せている? これをマーケティングと呼ぶのだと思うが、現代の消費者はあまりにマーケティングという名の悪魔に人間性を売りすぎているように思う。 このデータベース消費という切り口で様々な物事を見ていくのもとても面白いと感じている。

kei@k32452025年9月9日読み終わった東浩紀著「動物化するポストモダン」読了。 2025/9 5冊目 ◎サマリ ①大きな物語消費→データベース消費へ ②主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 ③現代はデータベース消費が加速化している? ◎書評 三宅香帆さんおすすめの一冊。 ゼロ世代批評の代表的名著と言われている本作は、オタク文化からデータベース消費を考えるという斬新な切り口が人々の興味をそそる。 中身は哲学的な要素もガッツリ入っているので、決して簡単な本ではないものの、データベース消費という概念だけでも摂取できるとモノの見方が大きく変わると思う。 ① 大きな物語消費→データベース消費へ 何を言ってるんだという感じだと思うが、東先生はアニメの見方を具体例にしてこのふたつの消費行動をわかりやすく説明してくれている。 ◎大きな物語消費 ガンダムに代表されるような作品 背後に象徴的な世界である大きな物語が存在して、消費者が見ているのはあくまで大きな物語と同じ世界観を反映した小さな物語という名の作品群 ◎データベース消費 エヴァンゲリオンやエロゲのような作品 背後に大きな物語はなく、データベースのみがある。 消費者はデータベースから様々な組み合わせで抽出された作品を見ているにすぎない。 また、場合によっては自らデータベースにアクセスすることができる。 1990年以降はこのデータベース消費に人々の消費行動が移行しているというのが最大のポイント。 ② 主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 では、この本のタイトルの「動物化」とはなんなのか。 これは欲望を持たず欲求のみとなった状態のことを指している。 オタクたちはオタクたちにウケるであろう組み合わせをデータベースから永遠と提供される。 そこに他者の介在はなく、与えられたものをひたすら貪る人間性の無意味化が起こっている。 この動物化理論は「暇と退屈の倫理学」の著者である國分先生はバカにしていたが、東先生は逆に注目に値するとしているのが興味深かった。 ③現代はデータベース消費が加速化している? この本は25年以上前に出版された本だが、さらにデータベース消費は加速化しているのではないかと思う。 ソニーがプロデュースしている「夜系アーティスト」も典型ではないだろうか。 売れるであろう要素、「アーティストの匿名性」、「アングラ感」、「物語性の強い歌詞」などをデータベースから引っ張り出して提供。 YOASOBIに関しては、匿名的だったものを少しずつ小出しにしていく=データベースをわざと消費者に見せている? これをマーケティングと呼ぶのだと思うが、現代の消費者はあまりにマーケティングという名の悪魔に人間性を売りすぎているように思う。 このデータベース消費という切り口で様々な物事を見ていくのもとても面白いと感じている。 巻貝雫@makigaitown2025年5月18日読み終わった近代までの人間とポストモダンの人間の考え方の違い、オタク(90年代)が象徴するポストモダンという社会における人間像など、興味深い内容でした。 2巻目も買っているので、もっと最近のオタクとか推し活に関する考察もしてみたいと思いました。 私は仮初の社交性もない動物的に欲求を追い求めるだけのオタク(情報交換すら自分からはしない)っぽいです。

巻貝雫@makigaitown2025年5月18日読み終わった近代までの人間とポストモダンの人間の考え方の違い、オタク(90年代)が象徴するポストモダンという社会における人間像など、興味深い内容でした。 2巻目も買っているので、もっと最近のオタクとか推し活に関する考察もしてみたいと思いました。 私は仮初の社交性もない動物的に欲求を追い求めるだけのオタク(情報交換すら自分からはしない)っぽいです。