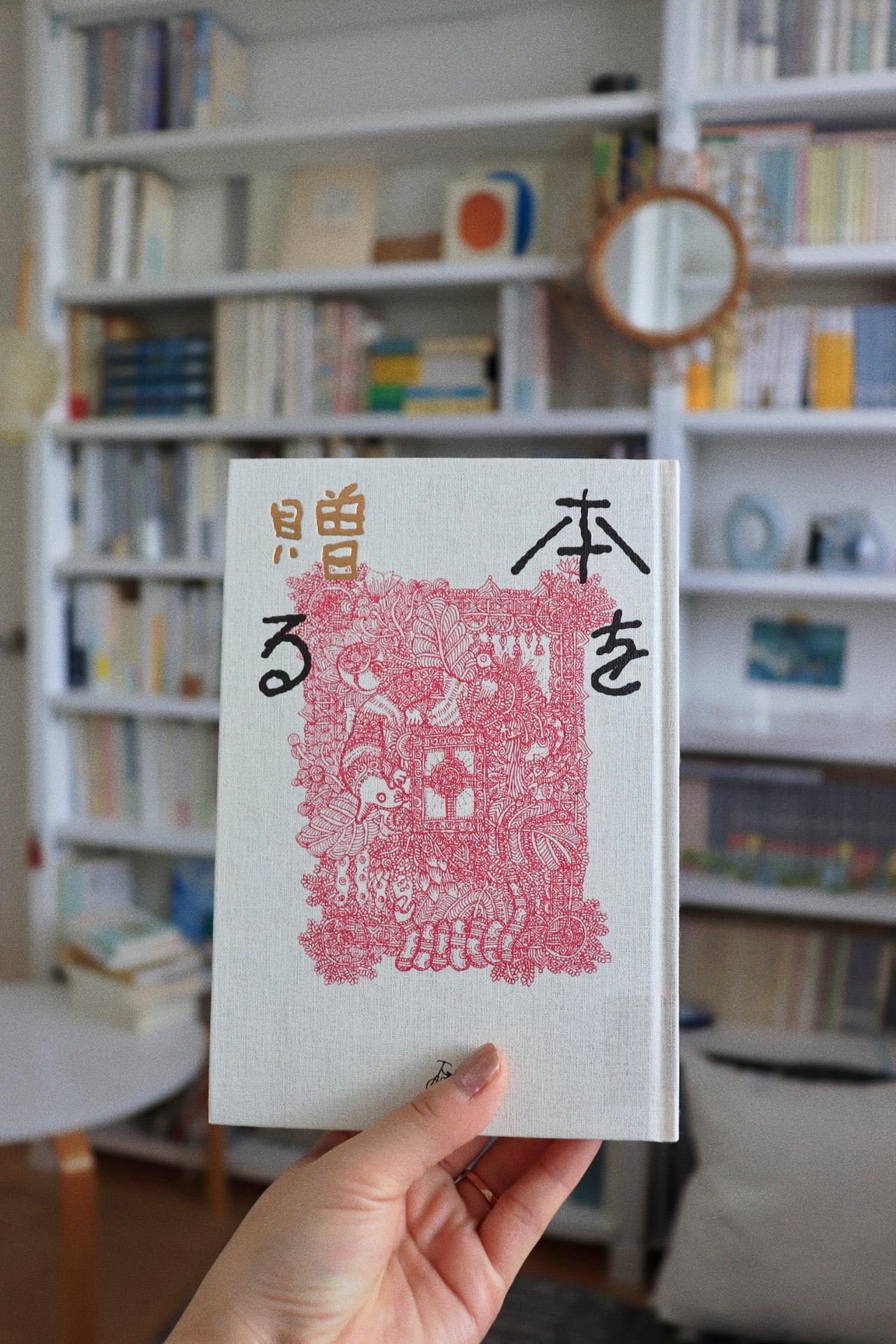

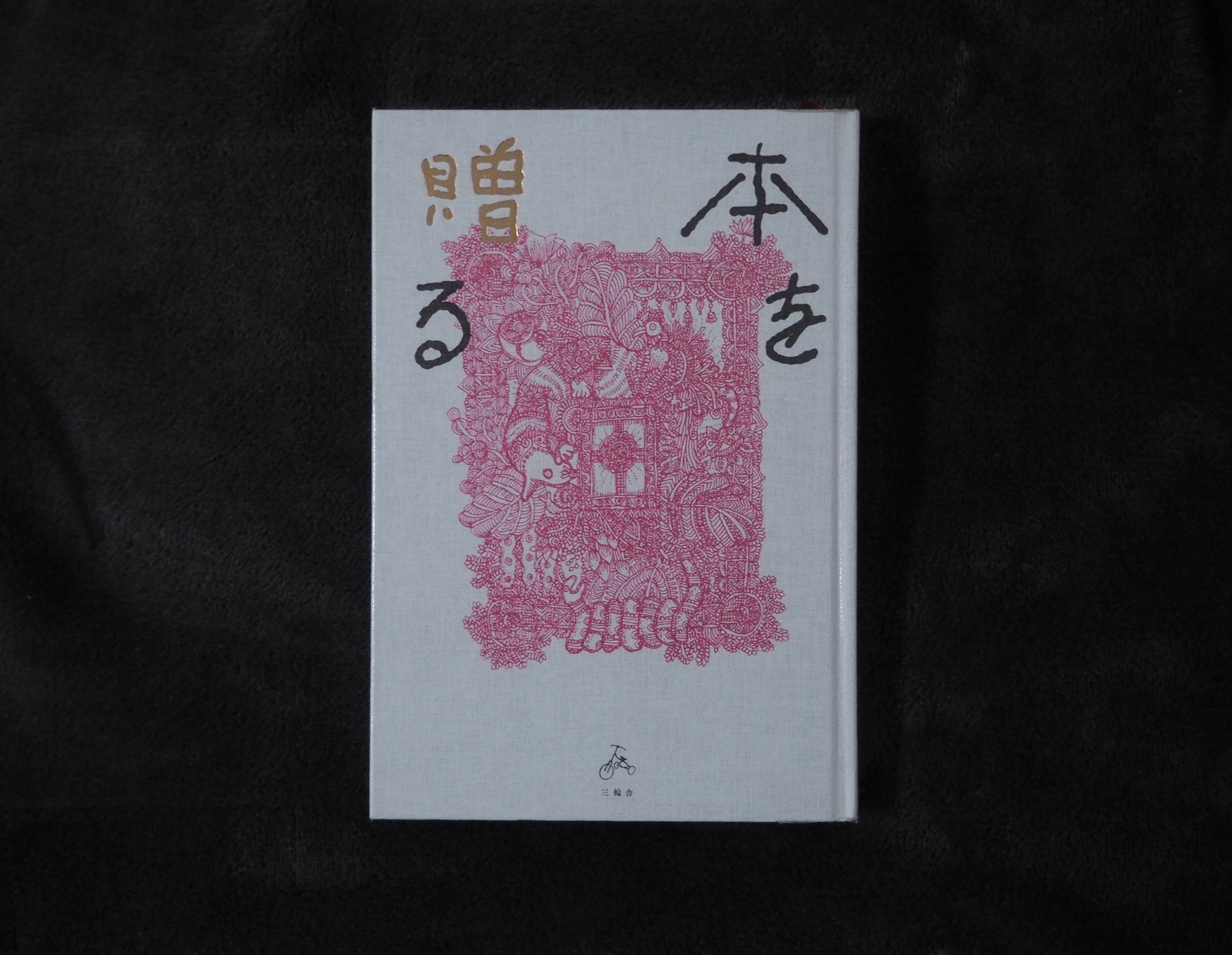

本を贈る

本を贈る

三田修平

久禮亮太

島田潤一郎

川人寧幸

橋本亮二

牟田都子

矢萩多聞

笠井瑠美子

若松英輔

藤原隆充

三輪舎

2018年9月11日

31件の記録

aki@hananokago_2025年11月20日さおりんオススメの本を読んでる この本をとったとき、しっくりくる、て言葉がピッタリな本だと思った。 一冊の本に関わる方たちの思いや仕事など すごく興味深く読めそう

aki@hananokago_2025年11月20日さおりんオススメの本を読んでる この本をとったとき、しっくりくる、て言葉がピッタリな本だと思った。 一冊の本に関わる方たちの思いや仕事など すごく興味深く読めそう

葉@one_leaf12052025年9月5日読み終わった本にかかわり続けていたい、と漠然と考えていただけだった、学生の頃に読みたかった! 泣 書き手や編集者の人の発信を目にする機会は多いけれど、それだけじゃなくてこんなに豊かな世界があるんだ って思わされる 取次の川人寧幸さん、BOOK TRUCKの三田修平さんの章が好きだった

葉@one_leaf12052025年9月5日読み終わった本にかかわり続けていたい、と漠然と考えていただけだった、学生の頃に読みたかった! 泣 書き手や編集者の人の発信を目にする機会は多いけれど、それだけじゃなくてこんなに豊かな世界があるんだ って思わされる 取次の川人寧幸さん、BOOK TRUCKの三田修平さんの章が好きだった

八太@reads_07072025年8月19日読み終わったかつて読んだ好きな芸人、こたけ正義感さんが薦めていたのを見て読んでみた。 本を愛する、本に関わる人たちが描いた文章たち。 この本を読んでみなかったら知らなかった、本に関わる仕事たち。 本ってすごいんだなぁと思った

八太@reads_07072025年8月19日読み終わったかつて読んだ好きな芸人、こたけ正義感さんが薦めていたのを見て読んでみた。 本を愛する、本に関わる人たちが描いた文章たち。 この本を読んでみなかったら知らなかった、本に関わる仕事たち。 本ってすごいんだなぁと思った

ヨル@yoru_no_hon2025年8月17日読み終わった読了@ 自宅ぼくがつくりたいのは、ただ読むためだけの本ではない。そうではなくて、家に大切に持ち帰りたくなるような本、誰かに贈りたくなるような本だ。 本屋さんで出会って、気になって、自分へのプレゼントのように思って、レジに持っていく。そして、抱えるようにして家へ持って帰る。 読むのはいつでもいい。気が向いたときにページをめくればいい。 それよりも、部屋のどこに置くか。本棚があれば、どの本の隣りに並べるか。 じゅうぶんな本棚がなければ、食卓の近くか。それともベッドの近くか。とっておきの陳列棚があればそこに。なければどこかに。 そのたいせつな本は、あるいは、友人の部屋のどこかへと運ばれていく。(p.10~11より)

ヨル@yoru_no_hon2025年8月17日読み終わった読了@ 自宅ぼくがつくりたいのは、ただ読むためだけの本ではない。そうではなくて、家に大切に持ち帰りたくなるような本、誰かに贈りたくなるような本だ。 本屋さんで出会って、気になって、自分へのプレゼントのように思って、レジに持っていく。そして、抱えるようにして家へ持って帰る。 読むのはいつでもいい。気が向いたときにページをめくればいい。 それよりも、部屋のどこに置くか。本棚があれば、どの本の隣りに並べるか。 じゅうぶんな本棚がなければ、食卓の近くか。それともベッドの近くか。とっておきの陳列棚があればそこに。なければどこかに。 そのたいせつな本は、あるいは、友人の部屋のどこかへと運ばれていく。(p.10~11より)

𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪@fysminr2025年4月13日読み終わった@ 自宅よかった! 藤原隆充『心刷』の章にあったように、この本の奥付には印刷所、製本所、校正、装丁・装画、編集・本文組版を担当した人の名前がひとりひとり記されていて、素敵だなと思った それと奥付の著者の項ではすべての著者名にルビが振ってあり、ありがたかった 牟田都子 『著者の頭の中で濃い靄のように渦を巻き、うごめいている不定形のものがペン先(キーボード)を伝って紙(ディスプレイ)に流れ出すときにこぼれ落ちてしまうものがある。いびつな形のままに固まってしまうものがある。「ほんとうはこう書きたかった」という形は著者の頭の中にたしかにあるはずなのに、ゲラがそれに追いついていないように見える。そんなときにどうすれば著者の頭の中にある形のことばに近づけられるのかと、想像力をふりしぼるのが校正なのではないか。その行為は「読む」というよりも、まだ形になっていないことばに「耳をすます」というほうが近い気がするのです。』 若松英輔 『人生の暗がりは誰もが経験する。そこから脱け出るための光を人は書くことで自分自身に贈ることができる。』

𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪@fysminr2025年4月13日読み終わった@ 自宅よかった! 藤原隆充『心刷』の章にあったように、この本の奥付には印刷所、製本所、校正、装丁・装画、編集・本文組版を担当した人の名前がひとりひとり記されていて、素敵だなと思った それと奥付の著者の項ではすべての著者名にルビが振ってあり、ありがたかった 牟田都子 『著者の頭の中で濃い靄のように渦を巻き、うごめいている不定形のものがペン先(キーボード)を伝って紙(ディスプレイ)に流れ出すときにこぼれ落ちてしまうものがある。いびつな形のままに固まってしまうものがある。「ほんとうはこう書きたかった」という形は著者の頭の中にたしかにあるはずなのに、ゲラがそれに追いついていないように見える。そんなときにどうすれば著者の頭の中にある形のことばに近づけられるのかと、想像力をふりしぼるのが校正なのではないか。その行為は「読む」というよりも、まだ形になっていないことばに「耳をすます」というほうが近い気がするのです。』 若松英輔 『人生の暗がりは誰もが経験する。そこから脱け出るための光を人は書くことで自分自身に贈ることができる。』

@nk@nk_250828-2025年3月30日かつて読んだ読了@nk本にかかわる、あるいは本が既に好きな人にとれば、これほどまでの1冊は、なかなか他に無いのでは。 編集者/校正者/装丁家、印刷/製本、取次/出版営業、書店員/移動本屋/批評家。各々の言葉が紡がれてゆく。 なぜ、作家などの [執筆者] が含まれていないのか。その答えはきっと、最後に若松氏がいうところの、 ──私たちは何の準備もなく、 詩人になることができる。──(p.299) からであり、読者をも繋ぐように本書はとじられる。 本という川の流れをイメージしながら読んでいた。けれど多分、これはもっと大きな循環なんだと思う。 (どうしても手元に置きたかったのだが入手困難らしい)

@nk@nk_250828-2025年3月30日かつて読んだ読了@nk本にかかわる、あるいは本が既に好きな人にとれば、これほどまでの1冊は、なかなか他に無いのでは。 編集者/校正者/装丁家、印刷/製本、取次/出版営業、書店員/移動本屋/批評家。各々の言葉が紡がれてゆく。 なぜ、作家などの [執筆者] が含まれていないのか。その答えはきっと、最後に若松氏がいうところの、 ──私たちは何の準備もなく、 詩人になることができる。──(p.299) からであり、読者をも繋ぐように本書はとじられる。 本という川の流れをイメージしながら読んでいた。けれど多分、これはもっと大きな循環なんだと思う。 (どうしても手元に置きたかったのだが入手困難らしい)

彼らは読みつづけた@findareading2018年10月18日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《最後の数十ページを読むときは、すこし昂奮している。いちばん最初のときに持っていた集中力は、散漫というよりは、まるで違うものになっていて、それはランナーズハイのような状態に近い。》 — 島田潤一郎著「本は読者のもの」 (笠井瑠美子、川人寧幸、久禮亮太、島田潤一郎、橋本亮二、藤原隆充、三田修平、牟田都子、矢萩多聞、若松英輔著『本を贈る』2018年9月、三輪舎)

彼らは読みつづけた@findareading2018年10月18日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《最後の数十ページを読むときは、すこし昂奮している。いちばん最初のときに持っていた集中力は、散漫というよりは、まるで違うものになっていて、それはランナーズハイのような状態に近い。》 — 島田潤一郎著「本は読者のもの」 (笠井瑠美子、川人寧幸、久禮亮太、島田潤一郎、橋本亮二、藤原隆充、三田修平、牟田都子、矢萩多聞、若松英輔著『本を贈る』2018年9月、三輪舎) 蜜蜂@mitsubachi1900年1月1日かつて読んだ本を世に出すために働いている、批評家・編集者・装丁家・校正者・印刷・製本・取次・営業・書店員・本屋、の10人がそれぞれの視点で『本を贈る』をテーマに書いた本。 「贈る」ように本をつくり、届ける著者達のそこに至る経緯や業務のこと、日々考えていることなど、仕事の“裏側”を垣間見ることができ、そして書籍全体を通して、一冊の本がどのような工程を経て書店へ並ぶのかも一本の線に繋がるように見えてくる。 静かな臨場感があり、ワクワクした。 本に限らず、どの商品もたくさんの人達のリレーによって私たちは手にすることができている。 この世界は贈りものと感謝でできていることも思い出させてくれるのではないだろうか。 本に囲まれた幼少期を過ごした私にとって、本はまぎれもなく贈りものであったし、大人になってからは自分へ贈りものをする気持ちで書店へ向かっている。 実際、この本を渋谷のSPBSで見つけたときは嬉しくて、大げさでなく抱きしめながら帰った。

蜜蜂@mitsubachi1900年1月1日かつて読んだ本を世に出すために働いている、批評家・編集者・装丁家・校正者・印刷・製本・取次・営業・書店員・本屋、の10人がそれぞれの視点で『本を贈る』をテーマに書いた本。 「贈る」ように本をつくり、届ける著者達のそこに至る経緯や業務のこと、日々考えていることなど、仕事の“裏側”を垣間見ることができ、そして書籍全体を通して、一冊の本がどのような工程を経て書店へ並ぶのかも一本の線に繋がるように見えてくる。 静かな臨場感があり、ワクワクした。 本に限らず、どの商品もたくさんの人達のリレーによって私たちは手にすることができている。 この世界は贈りものと感謝でできていることも思い出させてくれるのではないだろうか。 本に囲まれた幼少期を過ごした私にとって、本はまぎれもなく贈りものであったし、大人になってからは自分へ贈りものをする気持ちで書店へ向かっている。 実際、この本を渋谷のSPBSで見つけたときは嬉しくて、大げさでなく抱きしめながら帰った。