@nk

@nk_250828-

📚 … 読了@nk

他サの内容をどうしていこうか、試行錯誤中(以下,作業メモ)

・過去の年間Best10のリスト作成は全て済

・読了本の感想を遡りつつ入力中(2025年分は済)

- 2025年12月13日

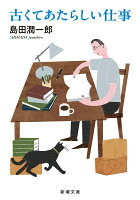

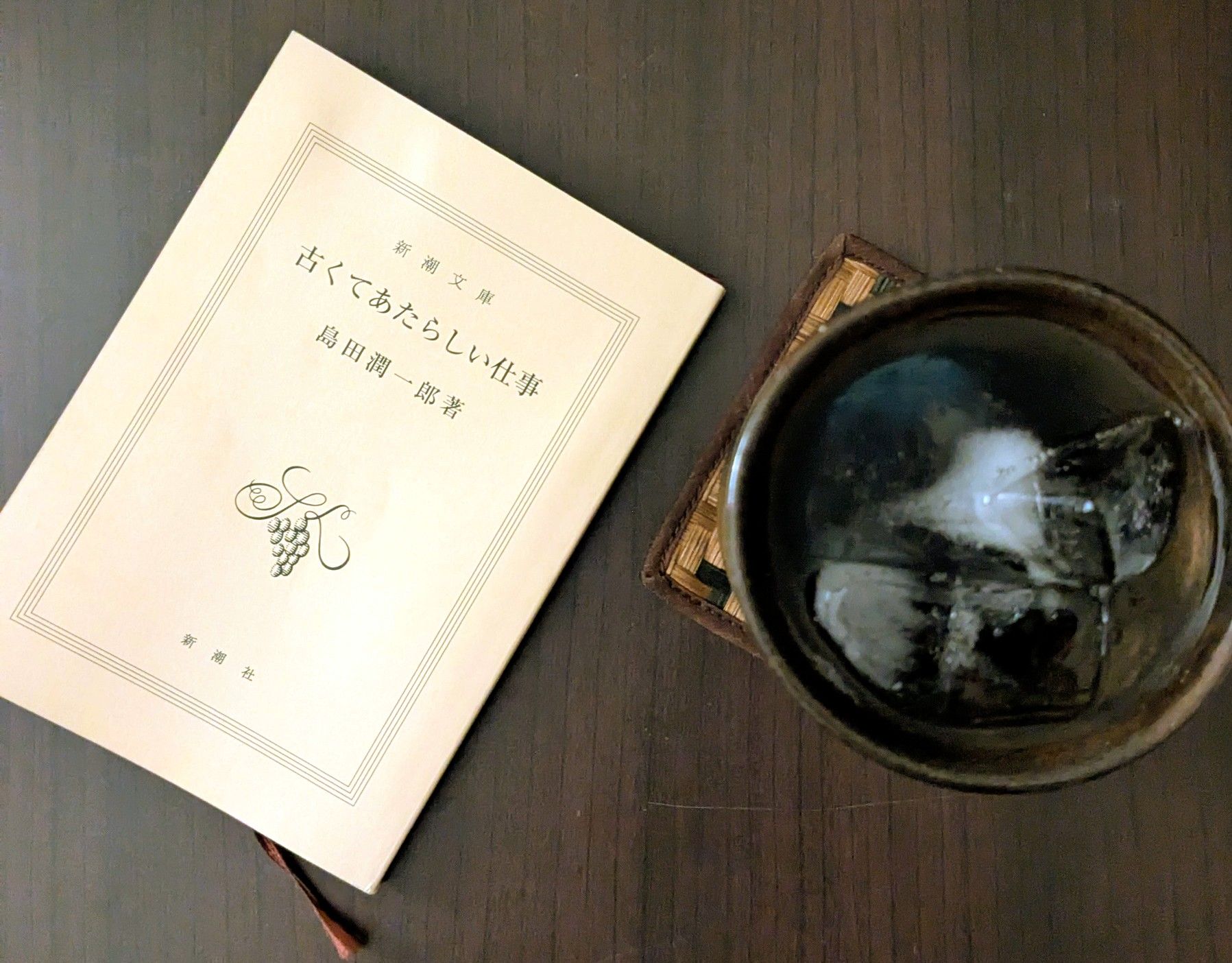

古くてあたらしい仕事島田潤一郎読んでる立ち戻る1冊があるのって、ほんとうに有難い。棚からふと手に取り、すすすと3分の1くらい読み進む。もやもやといろんなことが落ち着かない最近なのだけれど、だいぶ取り戻せたような。

古くてあたらしい仕事島田潤一郎読んでる立ち戻る1冊があるのって、ほんとうに有難い。棚からふと手に取り、すすすと3分の1くらい読み進む。もやもやといろんなことが落ち着かない最近なのだけれど、だいぶ取り戻せたような。

- 2025年10月3日

- 2025年9月30日

- 2025年9月24日

- 2025年9月14日

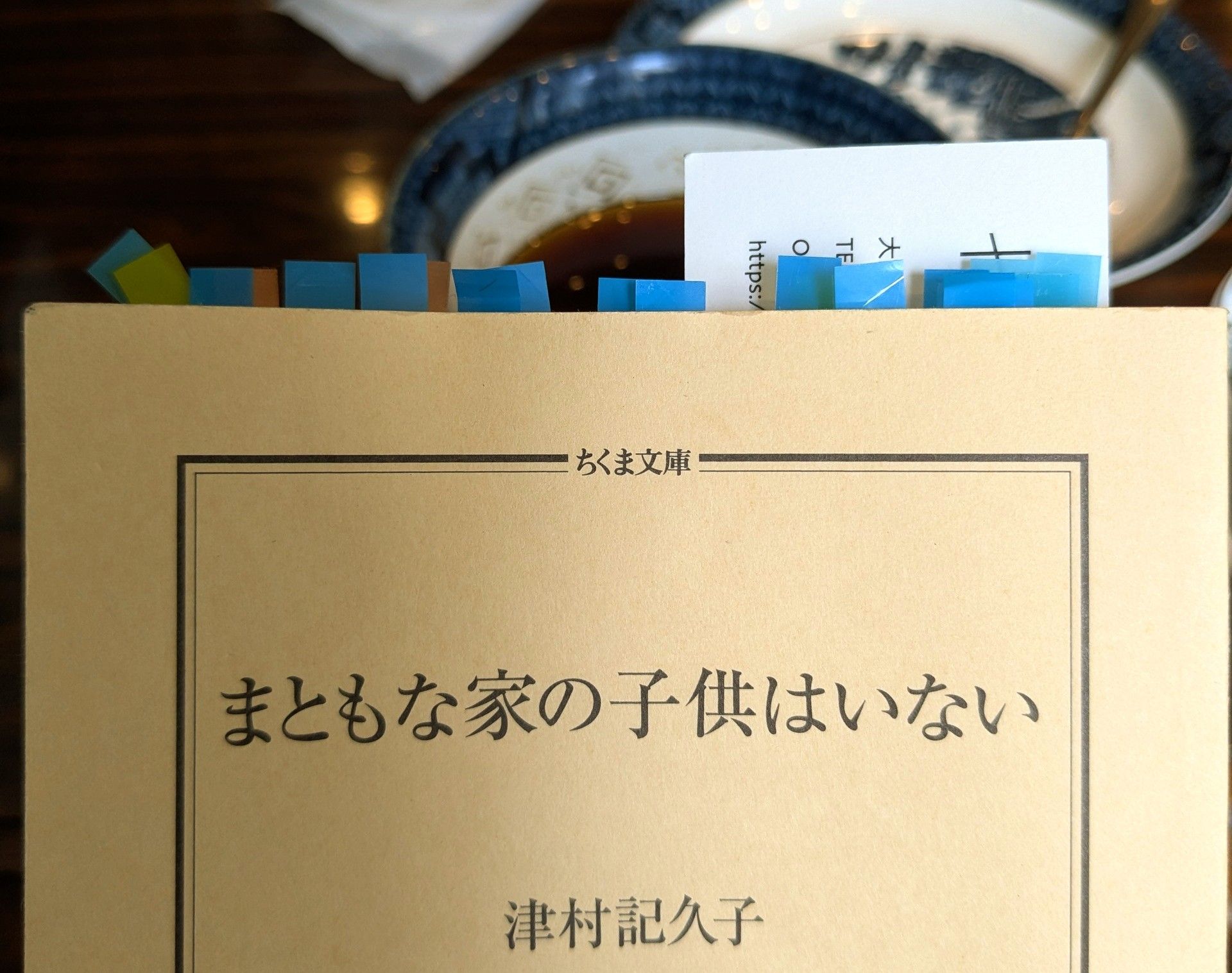

まともな家の子供はいない津村記久子読了@nk2つの中篇からなる1冊。 中3のセキコの渦巻く感情が描かれる表題作では、夏休みの塾の宿題という日常を起点に、自身と同級生たちの家族へと物語は展開される。 心に空いた穴を満たすべく、ときに叫び憤り、分かったようで腑に落ち切らない自分の解釈を眺めては諦めに近い着地をも繰り返す。 そんな思春期を生きる中学生たちに、後篇「サバイブ」の英語教師は “大人” として「始末に負えないのは、それをただ不満足だと叫ぶ代わりに、いろいろな満たし方を覚えてしまうことです。(p206)」と言う。 健気に「だいじょうぶですか?(p275)」と訊くのは、まだ心に穴などないであろう小学生の千里。そして「自分と他者の境界などないのではないか(p277)」と感じるのは大学生の沙和子であり、彼女の疑問は子供と大人の境界にも重なる。 中学生の思春期を描いただけではない、前篇と後篇が不可分の、壮大な小説だった。 沙和子が空へ投げた「いつかもう少しましになる日が来る。(p279)」という言葉は、かつて読んだ『君は永遠にそいつらより若い』に通底する。 津村記久子は、ほんとうに稀有な作家だと思う。

まともな家の子供はいない津村記久子読了@nk2つの中篇からなる1冊。 中3のセキコの渦巻く感情が描かれる表題作では、夏休みの塾の宿題という日常を起点に、自身と同級生たちの家族へと物語は展開される。 心に空いた穴を満たすべく、ときに叫び憤り、分かったようで腑に落ち切らない自分の解釈を眺めては諦めに近い着地をも繰り返す。 そんな思春期を生きる中学生たちに、後篇「サバイブ」の英語教師は “大人” として「始末に負えないのは、それをただ不満足だと叫ぶ代わりに、いろいろな満たし方を覚えてしまうことです。(p206)」と言う。 健気に「だいじょうぶですか?(p275)」と訊くのは、まだ心に穴などないであろう小学生の千里。そして「自分と他者の境界などないのではないか(p277)」と感じるのは大学生の沙和子であり、彼女の疑問は子供と大人の境界にも重なる。 中学生の思春期を描いただけではない、前篇と後篇が不可分の、壮大な小説だった。 沙和子が空へ投げた「いつかもう少しましになる日が来る。(p279)」という言葉は、かつて読んだ『君は永遠にそいつらより若い』に通底する。 津村記久子は、ほんとうに稀有な作家だと思う。

- 2025年9月10日

うろん紀行わかしょ文庫読了@nk本を携え、どこかへ行く。そこで小説を読み、思うことを書く。そんな15章分が収められた1冊。 著者が訪れるのは小説と何かしら繋がりのある場所。 わかしょ文庫とは、一体何者なのだろう。 ときにユーモラスであり、ぐっと惹きつけられる1文を射し込んだりするあたり、実は著名な作家なのではあるまいかと思いながら読み進めた。 一方で著者はというと、出だしこそ意気揚々だったらしいが、(会社員をしながら)何者かになろうともがきながら書いていたらしい。 そしてWeb連載でのラストだった第12章を機に、書くことに吹っ切れたのだと「あとがき」で明かしていて、まさにこれは読んでいて感じたことそのものだった。 変わりゆく暮らしと共に本がある。本に呼ばれて表紙を開く。過去と今、そして未来を行き来する。 “うろん”と名付けたのは謙遜でしかなく、あまりに麗しき紀行の書だった。

うろん紀行わかしょ文庫読了@nk本を携え、どこかへ行く。そこで小説を読み、思うことを書く。そんな15章分が収められた1冊。 著者が訪れるのは小説と何かしら繋がりのある場所。 わかしょ文庫とは、一体何者なのだろう。 ときにユーモラスであり、ぐっと惹きつけられる1文を射し込んだりするあたり、実は著名な作家なのではあるまいかと思いながら読み進めた。 一方で著者はというと、出だしこそ意気揚々だったらしいが、(会社員をしながら)何者かになろうともがきながら書いていたらしい。 そしてWeb連載でのラストだった第12章を機に、書くことに吹っ切れたのだと「あとがき」で明かしていて、まさにこれは読んでいて感じたことそのものだった。 変わりゆく暮らしと共に本がある。本に呼ばれて表紙を開く。過去と今、そして未来を行き来する。 “うろん”と名付けたのは謙遜でしかなく、あまりに麗しき紀行の書だった。

- 2025年9月5日

出版という仕事三島邦弘気になる

出版という仕事三島邦弘気になる - 2025年9月5日

レコーディング・スタジオの伝説 20世紀の名曲が生まれた場所 (P-Vine Books)ジム・コーガン,ウィリアム・クラーク気になる

レコーディング・スタジオの伝説 20世紀の名曲が生まれた場所 (P-Vine Books)ジム・コーガン,ウィリアム・クラーク気になる - 2025年9月3日

- 2025年9月3日

夜、寝る前に読みたい宇宙の話野田祥代気になる

夜、寝る前に読みたい宇宙の話野田祥代気になる - 2025年9月3日

- 2025年8月30日

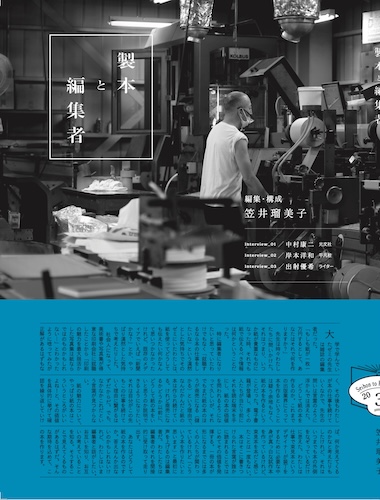

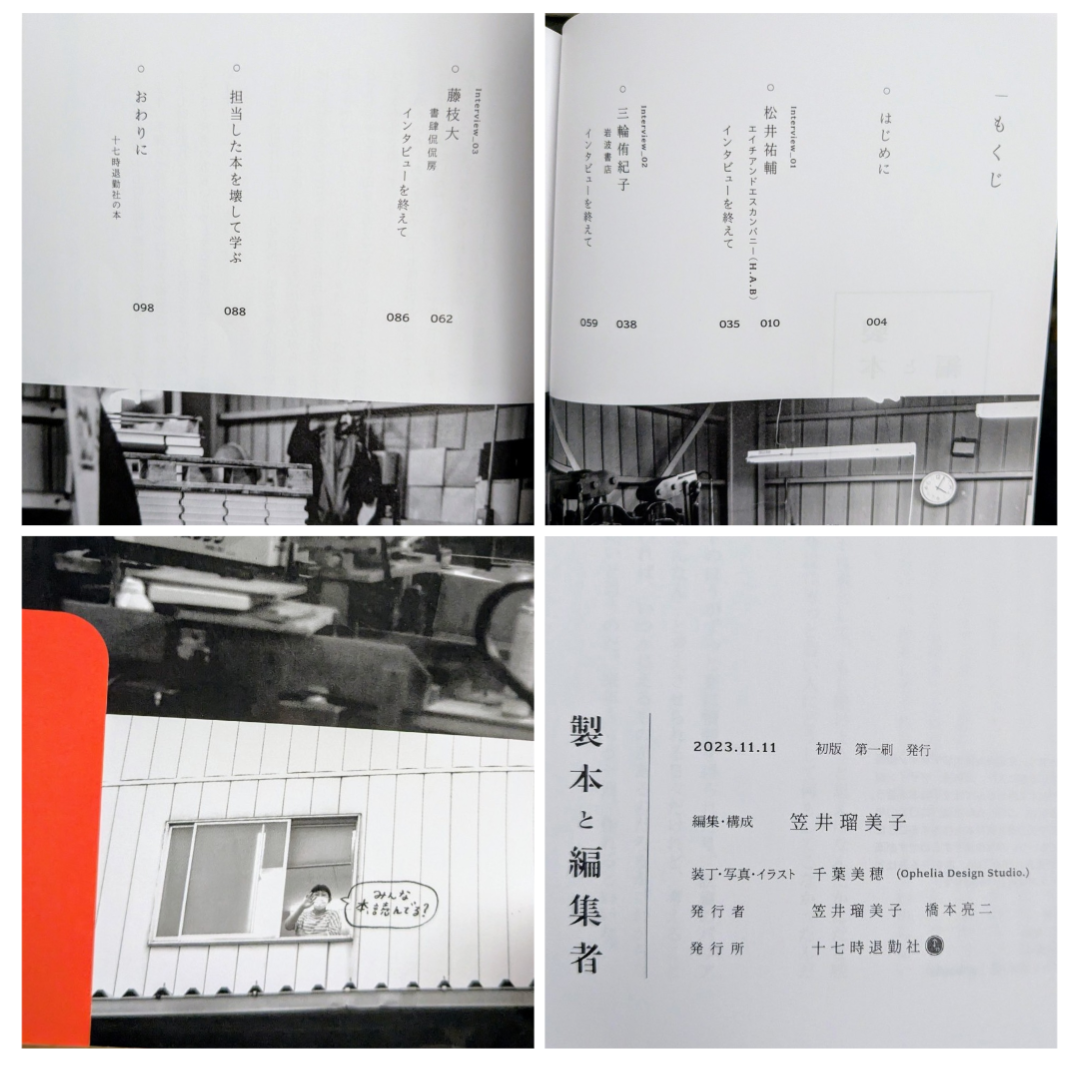

うろん紀行わかしょ文庫夏葉社が大好きで島田さんを読みたいと思って『本を贈る』を図書館の書庫から借りて読んだのが3月。そこで笠井さんの文章にとても惹かれて[十七時退勤社]の『製本と編集者』のシリーズ3作(いまReadsへは登録依頼中)を読んだのが5月〜8月。その1作目に登場していた友田さんは以前から気になっていた[代わりに読む人]の人であり、そこから出されている本書こそ、これも以前から気になっていた1冊。大好きな書店(もうじき移転予定)で先日買っていま読んでいる。好きやら魅力やらで関心が繋がり続けているここ最近の読書。

うろん紀行わかしょ文庫夏葉社が大好きで島田さんを読みたいと思って『本を贈る』を図書館の書庫から借りて読んだのが3月。そこで笠井さんの文章にとても惹かれて[十七時退勤社]の『製本と編集者』のシリーズ3作(いまReadsへは登録依頼中)を読んだのが5月〜8月。その1作目に登場していた友田さんは以前から気になっていた[代わりに読む人]の人であり、そこから出されている本書こそ、これも以前から気になっていた1冊。大好きな書店(もうじき移転予定)で先日買っていま読んでいる。好きやら魅力やらで関心が繋がり続けているここ最近の読書。

- 2025年8月30日

酒を主食とする人々高野秀行気になる

酒を主食とする人々高野秀行気になる - 2025年8月30日

大阪岸政彦,柴崎友香気になる

大阪岸政彦,柴崎友香気になる - 2025年8月30日

- 2025年8月28日

- 2025年8月25日

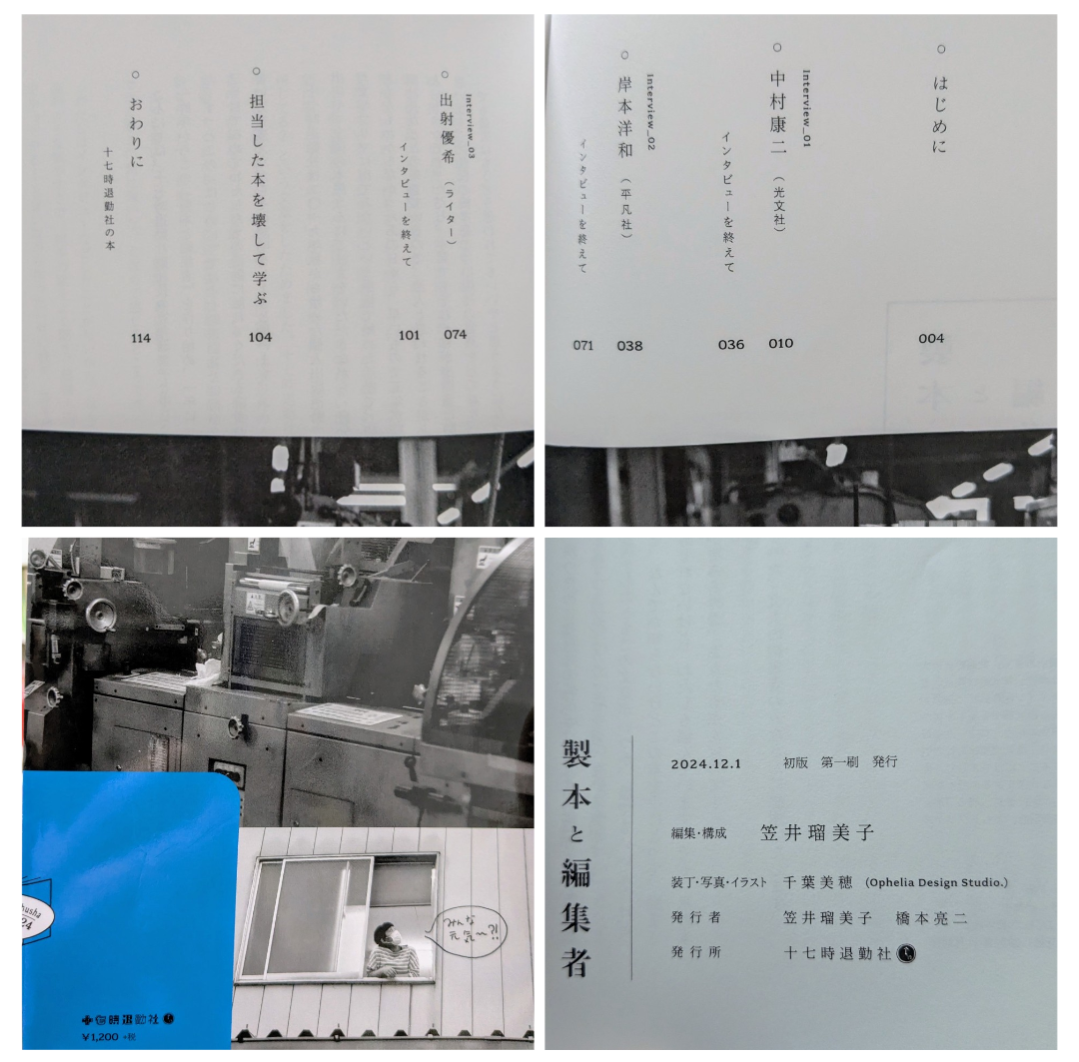

製本と編集者 vol.3笠井瑠美子かつて読んだ読了@nkシリーズ3作目 (最終作)も読み終えた。 今回もいろんな出版社のことを知ることができた。特に驚かされたのは2人目の岸本さんが私の大好きな平凡社の [STANDARD BOOKS]を立ち上げた人だと知ったこと。(この種の衝撃は本シリーズで4回程あり) シリーズ9人目のラストを2002年生まれの出射さんに託すあたりも眩しすぎる。 他にも、本作を買った書店が登場していたり、夏葉社、クラフト・エヴィング商會、くどうれいん、森田真生、『暮しの手帖』なども出てきてずっとわくわくして読んだ。 そして最後に笠井さんはいう。 ─ 本がいいものかどうかというよりは、それを読むわたしたちがそこから学び、行動することで本をいいものにするのだ ─ (p116) このシリーズは近い将来、きっとどこかの版元から文庫化されるはず。

製本と編集者 vol.3笠井瑠美子かつて読んだ読了@nkシリーズ3作目 (最終作)も読み終えた。 今回もいろんな出版社のことを知ることができた。特に驚かされたのは2人目の岸本さんが私の大好きな平凡社の [STANDARD BOOKS]を立ち上げた人だと知ったこと。(この種の衝撃は本シリーズで4回程あり) シリーズ9人目のラストを2002年生まれの出射さんに託すあたりも眩しすぎる。 他にも、本作を買った書店が登場していたり、夏葉社、クラフト・エヴィング商會、くどうれいん、森田真生、『暮しの手帖』なども出てきてずっとわくわくして読んだ。 そして最後に笠井さんはいう。 ─ 本がいいものかどうかというよりは、それを読むわたしたちがそこから学び、行動することで本をいいものにするのだ ─ (p116) このシリーズは近い将来、きっとどこかの版元から文庫化されるはず。

- 2025年8月6日

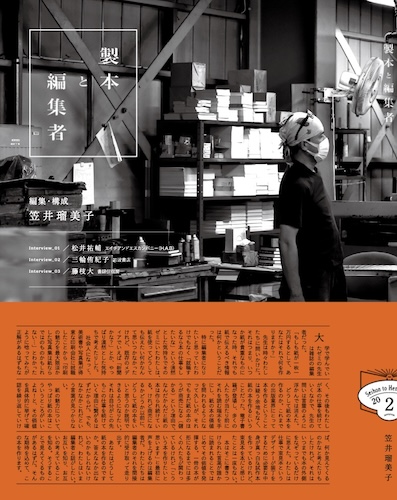

製本と編集者 vol.2笠井瑠美子かつて読んだ読了@nk製本会社で働く笠井さんが3人の編集者にインタビューをするシリーズ2作目。 今回も本にまつわることが多彩な視点で語られていた。(語られていたというか、インタビュイーの1人語りの体裁で笠井さんが書いているのだが、この形式の不思議さがなんとも独特で好き。) なかでも印象的だったのが、書肆侃侃房の藤枝さんのこれ。 ─ 本の立ち姿というのは、その本のテーマや見える部分の裏側にある背骨のようなものが決めている ─ (p81) 笠井さんの模索されている「紙の本の価値」について、だいぶ深いところまで掘り下げられた2作目になっていたように思う。 どこを読んでもぐぐっと世界に入り込んでしまう、今回もそんな1冊だった。

製本と編集者 vol.2笠井瑠美子かつて読んだ読了@nk製本会社で働く笠井さんが3人の編集者にインタビューをするシリーズ2作目。 今回も本にまつわることが多彩な視点で語られていた。(語られていたというか、インタビュイーの1人語りの体裁で笠井さんが書いているのだが、この形式の不思議さがなんとも独特で好き。) なかでも印象的だったのが、書肆侃侃房の藤枝さんのこれ。 ─ 本の立ち姿というのは、その本のテーマや見える部分の裏側にある背骨のようなものが決めている ─ (p81) 笠井さんの模索されている「紙の本の価値」について、だいぶ深いところまで掘り下げられた2作目になっていたように思う。 どこを読んでもぐぐっと世界に入り込んでしまう、今回もそんな1冊だった。

- 2025年8月3日

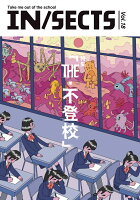

IN/SECTS vol.18 特集 THE・不登校(18)インセクツ,インセクツ編集部かつて読んだ読了@nk今回のテーマは不登校。企画の背景には、当事者でない人にも考える機会を..と、編集後記にある。 編集長の松村さんはじめ、 島田潤一郎、上坂あゆ美、今野ぼた、瀬尾まいこ…、各氏の文章を読むうちに、非当事者の私もやはり考えた(というか驚きの連続)。 何事もそうだろうが、似た環境の人との繋がりにより当事者の辛さは和らぐことはあるものの、全体でみれば、非当事者と接することでしか前進しない部分がある。 ただ既に、不登校の非当事者がかかわる流れが幾つも存在することや、当事者同士の繋がりにも新しい流れが 多く生まれていることも、知ることができた。 それと普段あまり意識できていなかったこととして、不登校の要因の1つに、単に心的なストレスからではなく、視覚や聴覚など身体的なものが根本となるケースがあること。 多聞さんの詩のくだり、TeenSlang、漫画や映画など、重い空気になり過ぎぬための緩急も、さすがIN/SECTSだった。 さて今年も秋のKitakagaya Fleaが楽しみでならない。

IN/SECTS vol.18 特集 THE・不登校(18)インセクツ,インセクツ編集部かつて読んだ読了@nk今回のテーマは不登校。企画の背景には、当事者でない人にも考える機会を..と、編集後記にある。 編集長の松村さんはじめ、 島田潤一郎、上坂あゆ美、今野ぼた、瀬尾まいこ…、各氏の文章を読むうちに、非当事者の私もやはり考えた(というか驚きの連続)。 何事もそうだろうが、似た環境の人との繋がりにより当事者の辛さは和らぐことはあるものの、全体でみれば、非当事者と接することでしか前進しない部分がある。 ただ既に、不登校の非当事者がかかわる流れが幾つも存在することや、当事者同士の繋がりにも新しい流れが 多く生まれていることも、知ることができた。 それと普段あまり意識できていなかったこととして、不登校の要因の1つに、単に心的なストレスからではなく、視覚や聴覚など身体的なものが根本となるケースがあること。 多聞さんの詩のくだり、TeenSlang、漫画や映画など、重い空気になり過ぎぬための緩急も、さすがIN/SECTSだった。 さて今年も秋のKitakagaya Fleaが楽しみでならない。

- 2025年7月29日

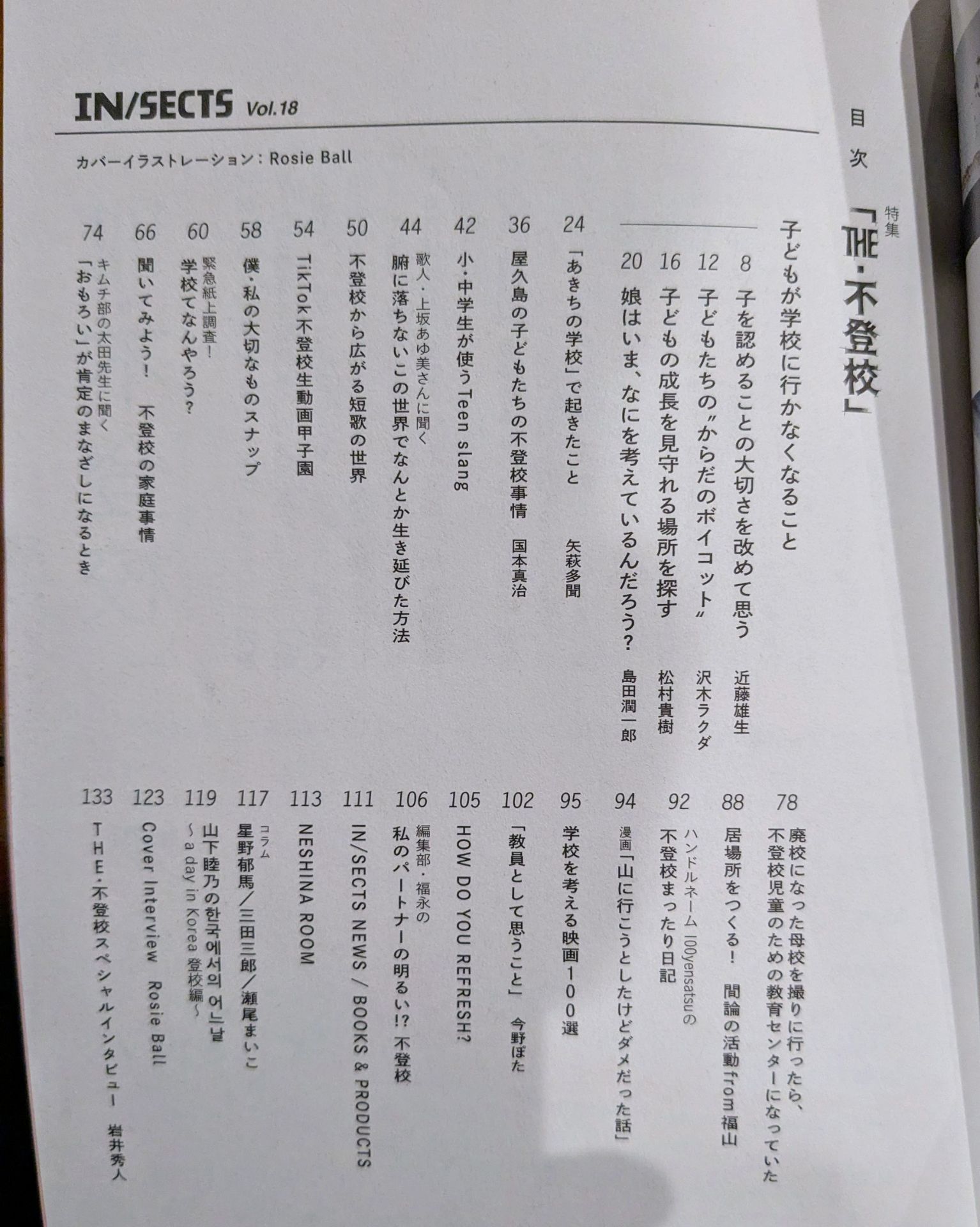

断片的なものの社会学岸政彦かつて読んだ読了@nk多くのエピソード、思考、葛藤あるいは逡巡。 ── 私たちができるのは、社会に祈ることまでだ。私たちには、社会を信じることはできない。それはあまりにも暴力や過ちに満ちている──(p214) とうてい分析などできない断片の集まりこそが人生であり、その断片には何の意味もないと断言されているのだけれど、 ── 私たちの無意味な人生が、自分にはまったく知りえないどこか遠い、高いところで、誰かにとって意味があるのかもしれない ──(p200) とも書かれている。 “意味”とは、“価値”とは一体何なのだろう…と考えさせられながら、読み進めるたびになぜか古い記憶が呼び起こされたりも。 ずっと読みたかった1冊は予想を遥かにこえた重厚さで、何度も何度も心を貫いてきた。

断片的なものの社会学岸政彦かつて読んだ読了@nk多くのエピソード、思考、葛藤あるいは逡巡。 ── 私たちができるのは、社会に祈ることまでだ。私たちには、社会を信じることはできない。それはあまりにも暴力や過ちに満ちている──(p214) とうてい分析などできない断片の集まりこそが人生であり、その断片には何の意味もないと断言されているのだけれど、 ── 私たちの無意味な人生が、自分にはまったく知りえないどこか遠い、高いところで、誰かにとって意味があるのかもしれない ──(p200) とも書かれている。 “意味”とは、“価値”とは一体何なのだろう…と考えさせられながら、読み進めるたびになぜか古い記憶が呼び起こされたりも。 ずっと読みたかった1冊は予想を遥かにこえた重厚さで、何度も何度も心を貫いてきた。

読み込み中...