20代からの文章読解

50件の記録

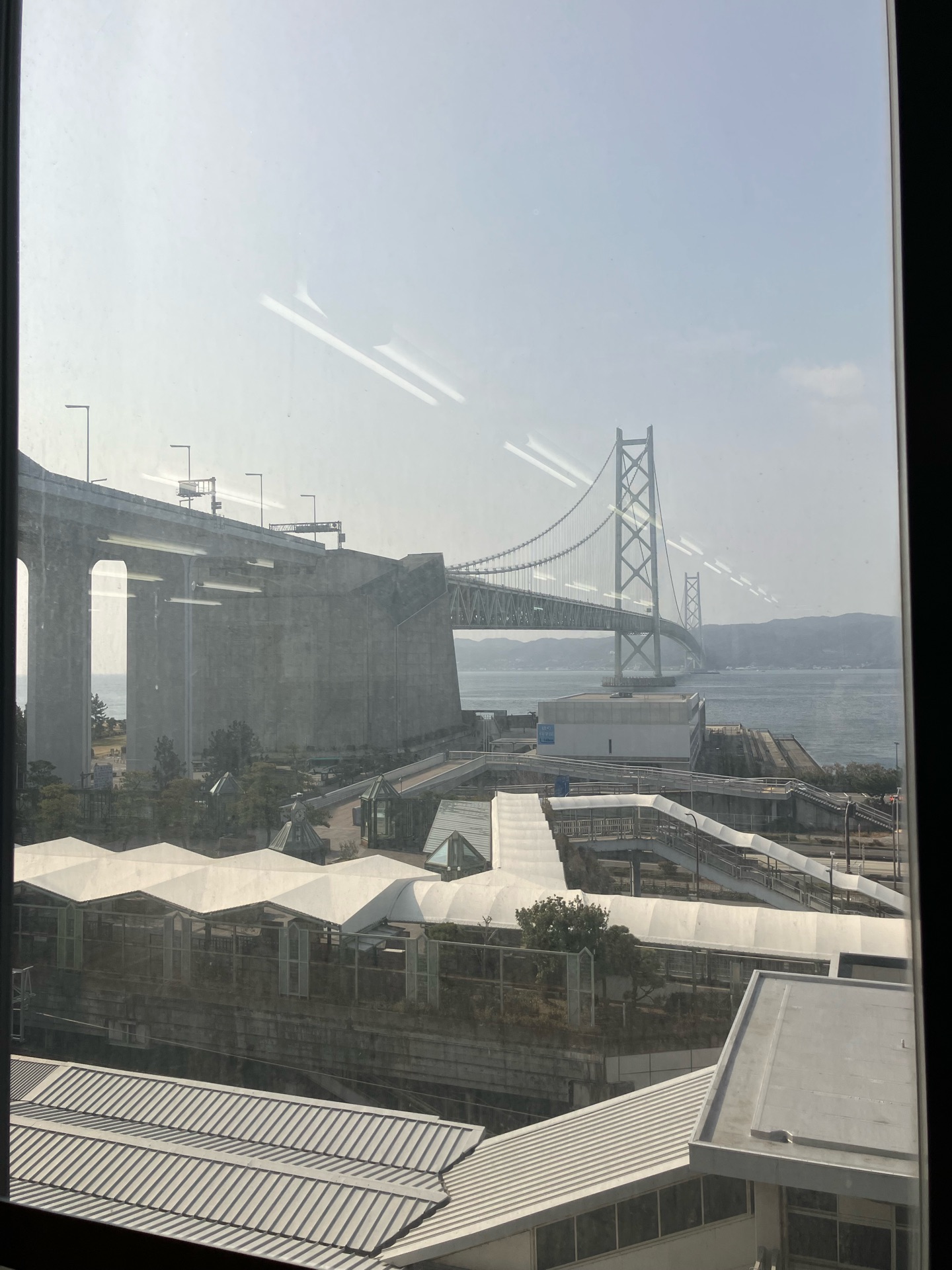

ともろう@tomororz2026年2月16日買った@ ジュンク堂書店 舞子店同じくジュンク堂舞子店で購入。 お勉強用。山野弘樹氏はVtuberの研究者としても有名。 ジュンク堂舞子店はワンフロアしかないし、棚の作りも「書店員の個性出してます!」って感じじゃないゆるい感じが私にとっては良い。人文書とか他のジュンク堂に比べたら圧倒的に少ないけどね。でも明石大橋を望むロケーションは最高だ。

ともろう@tomororz2026年2月16日買った@ ジュンク堂書店 舞子店同じくジュンク堂舞子店で購入。 お勉強用。山野弘樹氏はVtuberの研究者としても有名。 ジュンク堂舞子店はワンフロアしかないし、棚の作りも「書店員の個性出してます!」って感じじゃないゆるい感じが私にとっては良い。人文書とか他のジュンク堂に比べたら圧倒的に少ないけどね。でも明石大橋を望むロケーションは最高だ。

かさや@kasaya_77212026年1月30日読み終わった難しい本を読んでいる人が、どのような方法でテクストを解釈しているのかと言うことを、丁寧に解説している本だった。要は世界に対する解像度を上げる方法と、その解像度のレベルにはどのようなものがあるのかという話を、テケストを読むという行為を通してしている。 全体的に、そもそもを説く→具体例→解説、という形式を取るので、読みやすいとは思う。ただ、哲学的な思考から説明していくので、若干の回りくどさは否めない。読むのは難しくないのだが、かなり読了するのにかなり時間がかかった。 少し上の年齢の人が、ここまで精密な読み方を提示しているのは、素直にすごいと思った。

かさや@kasaya_77212026年1月30日読み終わった難しい本を読んでいる人が、どのような方法でテクストを解釈しているのかと言うことを、丁寧に解説している本だった。要は世界に対する解像度を上げる方法と、その解像度のレベルにはどのようなものがあるのかという話を、テケストを読むという行為を通してしている。 全体的に、そもそもを説く→具体例→解説、という形式を取るので、読みやすいとは思う。ただ、哲学的な思考から説明していくので、若干の回りくどさは否めない。読むのは難しくないのだが、かなり読了するのにかなり時間がかかった。 少し上の年齢の人が、ここまで精密な読み方を提示しているのは、素直にすごいと思った。

小野 妹子歩@imokov2025年9月20日買った読んでる世界の意味を取り戻すために これはベアフットシューズのような本だ。 僕は本を読む時、選ぶ時に音楽でいうところのプレイリストやA面、B面のように組み合わせで選択するのが好きだ。この本は「まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書」と一緒に

小野 妹子歩@imokov2025年9月20日買った読んでる世界の意味を取り戻すために これはベアフットシューズのような本だ。 僕は本を読む時、選ぶ時に音楽でいうところのプレイリストやA面、B面のように組み合わせで選択するのが好きだ。この本は「まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書」と一緒に JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月7日読み終わった@ 電車今日は散髪のち高麗博物館へ。『なぜ「朝鮮人」が戦犯になったのか 』展とミニ展示『関東大震災102 朝鮮人虐殺』を見る。移動が多かったので読み終わる。 発展編は第8章「抵抗としての読解」、第9章「考えさせない時代に抗して」、第10章「世界の意味を取り戻すということ」。あとはコラム「『文学的な文章』についての補足」。 〈可能性の貧困化〉(159頁)に抗すること、すなわち〈「意味のネットワーク」に規定されてしまっている日常の認識を問い直し、世界の意味を別様に解釈するための力〉(160頁)としての読解力(批判的読解力)という重要な主題が第8章では提出される。あとはもう、著者が提示する方法論や様々なヒントに従って、読者それぞれが日常に持ち帰り、「世界」を実際に読んでいくことが大事なのだろうな、と思う。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月7日読み終わった@ 電車今日は散髪のち高麗博物館へ。『なぜ「朝鮮人」が戦犯になったのか 』展とミニ展示『関東大震災102 朝鮮人虐殺』を見る。移動が多かったので読み終わる。 発展編は第8章「抵抗としての読解」、第9章「考えさせない時代に抗して」、第10章「世界の意味を取り戻すということ」。あとはコラム「『文学的な文章』についての補足」。 〈可能性の貧困化〉(159頁)に抗すること、すなわち〈「意味のネットワーク」に規定されてしまっている日常の認識を問い直し、世界の意味を別様に解釈するための力〉(160頁)としての読解力(批判的読解力)という重要な主題が第8章では提出される。あとはもう、著者が提示する方法論や様々なヒントに従って、読者それぞれが日常に持ち帰り、「世界」を実際に読んでいくことが大事なのだろうな、と思う。

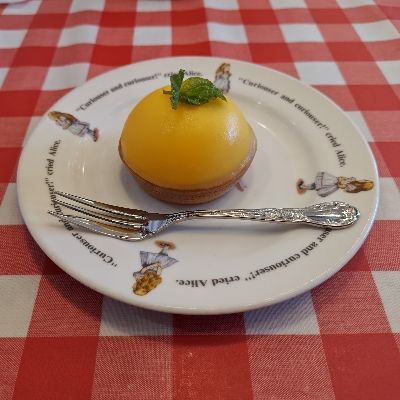

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月6日まだ読んでる@ カフェ二日酔いで頭が重い。目を覚ますために珈琲を飲みながら第3章「論理構造を読み取るということ」とコラム「教養書との向き合い方」を読む。カーに続いてテッサの名著『過去は死なない』も登場するのは、リクールの歴史哲学を専門とする山野さんならでは、か。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月6日まだ読んでる@ カフェ二日酔いで頭が重い。目を覚ますために珈琲を飲みながら第3章「論理構造を読み取るということ」とコラム「教養書との向き合い方」を読む。カーに続いてテッサの名著『過去は死なない』も登場するのは、リクールの歴史哲学を専門とする山野さんならでは、か。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月6日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅実践編へ。第4〜7章「テクストに対していかに問うのか①〜④」を読む。それぞれ「具体/根拠/要約/本質についての問い」がテーマとなっている。 新たな事例としては、野家啓一先生の『歴史を哲学にする』も登場。読解力の本なのだけど、歴史哲学という歴史を哲学的に思考することや、歴史の物語り論への入門的な内容にもなっていて、作りとして面白い。 ④ではリクール研究者である著者らしく(実際に『記憶・歴史・忘却』も参照されている)、アレントが再登場。「約束」概念と「許し」概念の議論を出発点に、その本質を探究していく構成になっている(なお、アレントの「約束」概念については、中村達さんの『君たちの記念碑はどこにある?』とあわせて読むと別の議論の道がひらけて面白いと思う)。 コラムも3つ読む(「『読みづらさ』についての考察」、「レトリカルな文章に要注意」、「入門書の使い方について」)。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月6日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅実践編へ。第4〜7章「テクストに対していかに問うのか①〜④」を読む。それぞれ「具体/根拠/要約/本質についての問い」がテーマとなっている。 新たな事例としては、野家啓一先生の『歴史を哲学にする』も登場。読解力の本なのだけど、歴史哲学という歴史を哲学的に思考することや、歴史の物語り論への入門的な内容にもなっていて、作りとして面白い。 ④ではリクール研究者である著者らしく(実際に『記憶・歴史・忘却』も参照されている)、アレントが再登場。「約束」概念と「許し」概念の議論を出発点に、その本質を探究していく構成になっている(なお、アレントの「約束」概念については、中村達さんの『君たちの記念碑はどこにある?』とあわせて読むと別の議論の道がひらけて面白いと思う)。 コラムも3つ読む(「『読みづらさ』についての考察」、「レトリカルな文章に要注意」、「入門書の使い方について」)。 こここ@continue_reading2025年9月6日読み終わった本を読む時なんとなく漠然と読むのではなく、『問い』を持って読むということをもっと意識的にやっていきたいと思っている。 読解力とは、「問いを自ら提起して、文脈を補うことによって意味を解釈する力」だという。 具体についての問い 根拠についての問い 要約についての問い 本質についての問い これらを持って能動的に本を読むこと

こここ@continue_reading2025年9月6日読み終わった本を読む時なんとなく漠然と読むのではなく、『問い』を持って読むということをもっと意識的にやっていきたいと思っている。 読解力とは、「問いを自ら提起して、文脈を補うことによって意味を解釈する力」だという。 具体についての問い 根拠についての問い 要約についての問い 本質についての問い これらを持って能動的に本を読むこと

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月5日まだ読んでる@ 電車第2章「意味を解釈すること」を読みながら三軒茶屋へ。今夜は『共感と距離感の練習』著者の小沼さんと『どこかの遠い友に』編者の木村さんのトーク、twililightにて。同じく今夜、新宿の都庁前では関東大震災での朝鮮人虐殺の記憶を風化させないためのProtest Raveがある。それぞれの大切な夜だ。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月5日まだ読んでる@ 電車第2章「意味を解釈すること」を読みながら三軒茶屋へ。今夜は『共感と距離感の練習』著者の小沼さんと『どこかの遠い友に』編者の木村さんのトーク、twililightにて。同じく今夜、新宿の都庁前では関東大震災での朝鮮人虐殺の記憶を風化させないためのProtest Raveがある。それぞれの大切な夜だ。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月4日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第1章「『読める』とはどういうことか」とコラム「『学術論文』の構成」を読む。山野先生、相変わらず構成や説明が懇切丁寧。最初に出てくる例文がアレント『人間の条件』とE.H.カー『歴史とは何か』なのも、この手の本としてはユニークか。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年9月4日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第1章「『読める』とはどういうことか」とコラム「『学術論文』の構成」を読む。山野先生、相変わらず構成や説明が懇切丁寧。最初に出てくる例文がアレント『人間の条件』とE.H.カー『歴史とは何か』なのも、この手の本としてはユニークか。