こここ

@continue_reading

色々読んで、知る感じる思う考えることが栄養になっています。自分にとって糧になる本を読み続けたいなと思います。

こちらは毎日の読書メモとして。

2025年5月より

- 2025年12月7日

- 2025年9月19日

斜め論松本卓也読み始めたラカン理論についての著作をいくつか読んだ著者の本。 一章だけ読んだところだが、取り組みやすい理解しやすい論調。 最近資格試験の勉強であまり読書時間が取れない毎日だが、章ごとに隙間時間で読んでいけそうで嬉しい。 統合失調症は上へ上へと高みを目指すあまり、或いは深層心理を追い求め下へ下へと沈み込んで行き、現実世界に適応が出来なくなっていくことにより発症してしまうのか。 そして、表面の水平の繋がりや関係が回復を助ける。そういったようなことが述べられている。なるほどと思う。 しかし、ということは、現実世界で水平の横の繋がりに失敗してしまったとき、上か下にしか行くことが出来なくなってしまったりするのだろうか。

斜め論松本卓也読み始めたラカン理論についての著作をいくつか読んだ著者の本。 一章だけ読んだところだが、取り組みやすい理解しやすい論調。 最近資格試験の勉強であまり読書時間が取れない毎日だが、章ごとに隙間時間で読んでいけそうで嬉しい。 統合失調症は上へ上へと高みを目指すあまり、或いは深層心理を追い求め下へ下へと沈み込んで行き、現実世界に適応が出来なくなっていくことにより発症してしまうのか。 そして、表面の水平の繋がりや関係が回復を助ける。そういったようなことが述べられている。なるほどと思う。 しかし、ということは、現実世界で水平の横の繋がりに失敗してしまったとき、上か下にしか行くことが出来なくなってしまったりするのだろうか。 - 2025年9月6日

20代からの文章読解山野弘樹読み終わった本を読む時なんとなく漠然と読むのではなく、『問い』を持って読むということをもっと意識的にやっていきたいと思っている。 読解力とは、「問いを自ら提起して、文脈を補うことによって意味を解釈する力」だという。 具体についての問い 根拠についての問い 要約についての問い 本質についての問い これらを持って能動的に本を読むこと

20代からの文章読解山野弘樹読み終わった本を読む時なんとなく漠然と読むのではなく、『問い』を持って読むということをもっと意識的にやっていきたいと思っている。 読解力とは、「問いを自ら提起して、文脈を補うことによって意味を解釈する力」だという。 具体についての問い 根拠についての問い 要約についての問い 本質についての問い これらを持って能動的に本を読むこと - 2025年9月6日

嘔吐ジャン・ポール・サルトル,鈴木道彦読み始めた中島義道『哲学の教科書』で取り上げられており、読んでみたくなった。 表紙、カバーデザインの雰囲気と手触り、紙質も好きだ。 本の内容は、気をつけないと暗くなりそうだが。。

嘔吐ジャン・ポール・サルトル,鈴木道彦読み始めた中島義道『哲学の教科書』で取り上げられており、読んでみたくなった。 表紙、カバーデザインの雰囲気と手触り、紙質も好きだ。 本の内容は、気をつけないと暗くなりそうだが。。 - 2025年9月6日

- 2025年8月31日

はじめてのスピノザ 自由へのエチカ國分功一郎読み終わったスピノザの哲学は数年前に興味があって、エチカも手に入れたが読まずまま止まっていた。國分先生の本は岩波新書のスピノザをその時に読んでいたんだけど、何だかよくわからないままだったが、その時興味のあったアントニオ・R・ダマシオ教授や、アンディ・クラーク「現れる存在」にちょっと通じるものを感じていたような記憶がある。 自由意志はあるようでなく、完全にないと言うのもまた違うが、やっぱりないようにも考える自分がいる。

はじめてのスピノザ 自由へのエチカ國分功一郎読み終わったスピノザの哲学は数年前に興味があって、エチカも手に入れたが読まずまま止まっていた。國分先生の本は岩波新書のスピノザをその時に読んでいたんだけど、何だかよくわからないままだったが、その時興味のあったアントニオ・R・ダマシオ教授や、アンディ・クラーク「現れる存在」にちょっと通じるものを感じていたような記憶がある。 自由意志はあるようでなく、完全にないと言うのもまた違うが、やっぱりないようにも考える自分がいる。 - 2025年8月30日

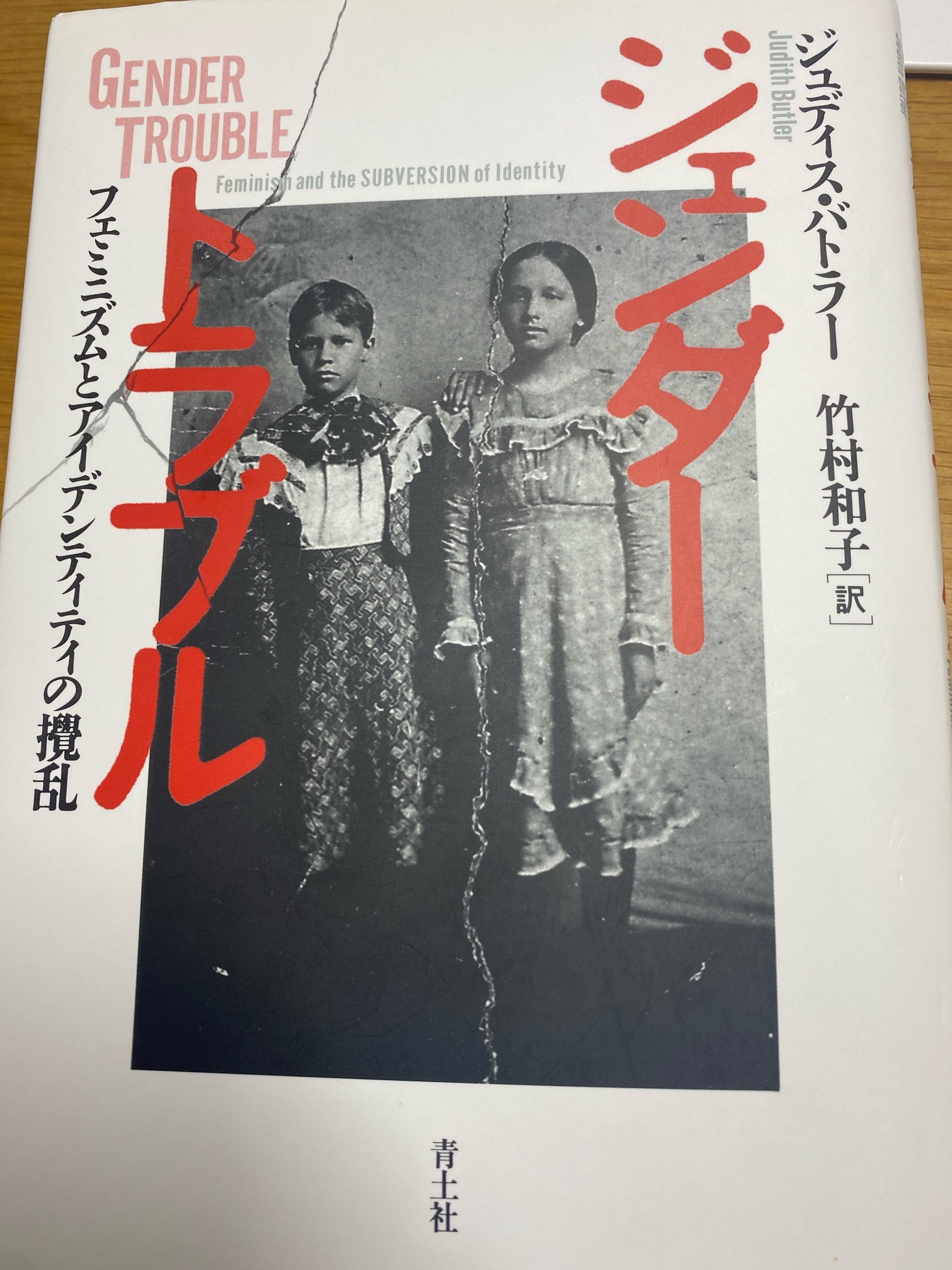

ジェンダー・トラブル 新装版 ―フェミニズムとアイデンティティの攪乱―ジュディス・バトラー,ジュデイス・バトラー,竹村和子まだ読んでる途中色々寄り道し、まだ半分しか読めていない。やはりとても難しくて、骨が折れる。 ジェンダーもセクシュアリティそしてセックス(生物学的な性別)さえも作られた概念だということなのか。いや、生物学的な違いを利用してセクシュアリティやジェンダーの概念が作られるのか。 産まれたときから刷り込まれ教育され、植え付けられた法それに沿った欲望を自己の欲望として抱くようになっていくのか。性欲もただの思い込みなんだろうか。なんだかチンプンカンプンな理解しか出来ていない。 『文化の「まえ」にあるものと、文化の「なか」にあるものを区別することは、文化の種々の可能性をはじめから締め出しておく方法なのだ』 そういえば、普段は皆メスだけれど、生殖期だけオスになるという魚の話を思い出した。ある種の鳥のオスはメスにアピールする為に鮮やかな羽根を纏う話も思い出した。人間も生物なはずだけど、もはや動物じゃない。だからこんなにややこしいのだろうか?

ジェンダー・トラブル 新装版 ―フェミニズムとアイデンティティの攪乱―ジュディス・バトラー,ジュデイス・バトラー,竹村和子まだ読んでる途中色々寄り道し、まだ半分しか読めていない。やはりとても難しくて、骨が折れる。 ジェンダーもセクシュアリティそしてセックス(生物学的な性別)さえも作られた概念だということなのか。いや、生物学的な違いを利用してセクシュアリティやジェンダーの概念が作られるのか。 産まれたときから刷り込まれ教育され、植え付けられた法それに沿った欲望を自己の欲望として抱くようになっていくのか。性欲もただの思い込みなんだろうか。なんだかチンプンカンプンな理解しか出来ていない。 『文化の「まえ」にあるものと、文化の「なか」にあるものを区別することは、文化の種々の可能性をはじめから締め出しておく方法なのだ』 そういえば、普段は皆メスだけれど、生殖期だけオスになるという魚の話を思い出した。ある種の鳥のオスはメスにアピールする為に鮮やかな羽根を纏う話も思い出した。人間も生物なはずだけど、もはや動物じゃない。だからこんなにややこしいのだろうか? - 2025年8月23日

読書について 他二篇ショウペンハウエル,A.,斎藤忍随読み終わった『哲学の「教科書」』を読んだ後、こちらを途中まで読んで積読していたのを思い出し読んだ。 有名な「読書とは他人にものを考えてもらうことである。1日を多読に費やす勤勉な人間はしだいに自分でものを考える力を失って行く」の言葉をまた聞きたかったのだ。 ショウペンハウエルは、古典を読めという。流行りに釣られて悪書を読むなと。古典の良書を読んで精神を清めよと。 入門書的なものばかり読んで何某かわかった気になるのは小っ恥ずかしい。 その世界を知るための手軽な本が溢れていて、確かに取っ掛かりにはなるんだけど、なるべくそこで満足しないように出来たらな。 知識は増えても自らの思想というか、考える習慣がなくてはどうしようもないのだろう。

読書について 他二篇ショウペンハウエル,A.,斎藤忍随読み終わった『哲学の「教科書」』を読んだ後、こちらを途中まで読んで積読していたのを思い出し読んだ。 有名な「読書とは他人にものを考えてもらうことである。1日を多読に費やす勤勉な人間はしだいに自分でものを考える力を失って行く」の言葉をまた聞きたかったのだ。 ショウペンハウエルは、古典を読めという。流行りに釣られて悪書を読むなと。古典の良書を読んで精神を清めよと。 入門書的なものばかり読んで何某かわかった気になるのは小っ恥ずかしい。 その世界を知るための手軽な本が溢れていて、確かに取っ掛かりにはなるんだけど、なるべくそこで満足しないように出来たらな。 知識は増えても自らの思想というか、考える習慣がなくてはどうしようもないのだろう。 - 2025年8月23日

哲学の教科書中島義道読み終わった読書感想会で「中立性」が話題となり、「どのような本が中立性を持つ考え方の役に立ちますか」という質問をしてみたときに、挙げられた本。 哲学の教科書と言っても、よくあるようなソクラテスから始まる古今の哲学者や思想を羅列した本では全くない。 『哲学的に考える』とはどういうことかが述べられた本だった。 人間は「死ぬ」ことが避けられない。哲学は死と存在について徹底的にどこまでもどこまでも考える営みである。「ある」とはどういうことか。「よい」とはどういうことか。 悶えるほど考え抜くことをしているか。いやしていなかった。自分の頭で考え抜くこと。読書はそのためにあるのだろう。

哲学の教科書中島義道読み終わった読書感想会で「中立性」が話題となり、「どのような本が中立性を持つ考え方の役に立ちますか」という質問をしてみたときに、挙げられた本。 哲学の教科書と言っても、よくあるようなソクラテスから始まる古今の哲学者や思想を羅列した本では全くない。 『哲学的に考える』とはどういうことかが述べられた本だった。 人間は「死ぬ」ことが避けられない。哲学は死と存在について徹底的にどこまでもどこまでも考える営みである。「ある」とはどういうことか。「よい」とはどういうことか。 悶えるほど考え抜くことをしているか。いやしていなかった。自分の頭で考え抜くこと。読書はそのためにあるのだろう。 - 2025年8月15日

暴政ティモシー・スナイダー,池田年穂読み終わった読書感想会で取り上げられていて気になって読んだ。歴史に学び、自分で考えるための20のレッスンがコンパクトに纏められている。 第一次トランプ政権が誕生した時に、緊急出版された本だそう。 日本でも所謂ポピュリズムというかそういう空気が先の選挙でも見られ、読んでおくべき本だと思った。 とかくわかりやすい方に流れてしまいがちで、考えないことの恐ろしさを思う。 賢者は歴史に学ぶと言う。この本ではもっと読書をしようと言っている。 個人的にテレビをここ数年ほとんど見なくなって読書の時間を増やしているが、歴史に学ぼうという気概までは正直持っていなかった。 ナチス・ドイツでの、おそらく至って普通の善良な国民たちが忖度と服従によってユダヤ人の迫害に加担させられていく様子は、本当に怖い。 SNSなどのネット空間では、広い世界で多くの情報に触れているようだが、アルゴリズムで自分の好みに合うものばかりが表示され限られた偏ったものばかり見てしまう。そして居心地の良いところだけにとどまって思考停止に陥る。 印象に残ったレッスンで、ちょっと気をつけたいなと思ったのは、リアル(現実)の目の前にいる人との対話を疎かにせず、もっとアイコンタクトする必要があるということ。これは今すぐ誰にでも出来ることだ。

暴政ティモシー・スナイダー,池田年穂読み終わった読書感想会で取り上げられていて気になって読んだ。歴史に学び、自分で考えるための20のレッスンがコンパクトに纏められている。 第一次トランプ政権が誕生した時に、緊急出版された本だそう。 日本でも所謂ポピュリズムというかそういう空気が先の選挙でも見られ、読んでおくべき本だと思った。 とかくわかりやすい方に流れてしまいがちで、考えないことの恐ろしさを思う。 賢者は歴史に学ぶと言う。この本ではもっと読書をしようと言っている。 個人的にテレビをここ数年ほとんど見なくなって読書の時間を増やしているが、歴史に学ぼうという気概までは正直持っていなかった。 ナチス・ドイツでの、おそらく至って普通の善良な国民たちが忖度と服従によってユダヤ人の迫害に加担させられていく様子は、本当に怖い。 SNSなどのネット空間では、広い世界で多くの情報に触れているようだが、アルゴリズムで自分の好みに合うものばかりが表示され限られた偏ったものばかり見てしまう。そして居心地の良いところだけにとどまって思考停止に陥る。 印象に残ったレッスンで、ちょっと気をつけたいなと思ったのは、リアル(現実)の目の前にいる人との対話を疎かにせず、もっとアイコンタクトする必要があるということ。これは今すぐ誰にでも出来ることだ。 - 2025年8月13日

読み終わったジュディスバトラーを読む中で、フーコーについて知りたいなと思い手にとった。 後期フーコーの思想を権力論から統治論への展開として捉えた本。 人は統治される。人は人を統治するために、己自身を統治する。 自己の導きと他者の導きの関係によって構成される自己。 政治とは他者からの導きとしての統治への抵抗、蜂起、対決とともにうまれる。 統治とは真理による主体化であり、国家による自己の統治としての人の統治の真理は「市場」であり、新自由主義型統治性の特徴は、社会の構成単位を「企業」とし、競争という理念のもとに個人と社会を組織しようとすること。 統治論から見た「啓蒙」とは、自己と他者の導きの関係により構成された自己が、自ら振る舞いのありようを問題化し、今みずからがおかれている統治の関係を変えること。 人は啓蒙を意志し、勇気を出し、これをあえて引き受け、啓蒙という集合的なプロセスに個人として主体的に加わる。

読み終わったジュディスバトラーを読む中で、フーコーについて知りたいなと思い手にとった。 後期フーコーの思想を権力論から統治論への展開として捉えた本。 人は統治される。人は人を統治するために、己自身を統治する。 自己の導きと他者の導きの関係によって構成される自己。 政治とは他者からの導きとしての統治への抵抗、蜂起、対決とともにうまれる。 統治とは真理による主体化であり、国家による自己の統治としての人の統治の真理は「市場」であり、新自由主義型統治性の特徴は、社会の構成単位を「企業」とし、競争という理念のもとに個人と社会を組織しようとすること。 統治論から見た「啓蒙」とは、自己と他者の導きの関係により構成された自己が、自ら振る舞いのありようを問題化し、今みずからがおかれている統治の関係を変えること。 人は啓蒙を意志し、勇気を出し、これをあえて引き受け、啓蒙という集合的なプロセスに個人として主体的に加わる。 - 2025年8月12日

法学を学ぶのはなぜ?森田果読み終わった読み始めた最近、民法のテキストを読んでいる関係から、読んでみた。 こちらは高校生を対象にした本のようですが、なかなかしっかり法学を学ぶ意義が書かれていてとても勉強になりました。 法ルールは、「ことば」によって書かれており、「要件と効果」の組み合わせによって、人々の行動と社会をコントロールする。 そもそも、法律に対する理解は実生活における様々な場面できっと役に立つだろうという実利的な目的で民法テキストを読み始めたのだけど、今まで感情優位で生きてきたところのある自分には目から鱗が落ちるようなのだ。 所謂リーガルマインドというものが、会社員の自分にはとても必要だったことが今更気付いた。 人生ずっと勉強だなという思いを新たにしました。

法学を学ぶのはなぜ?森田果読み終わった読み始めた最近、民法のテキストを読んでいる関係から、読んでみた。 こちらは高校生を対象にした本のようですが、なかなかしっかり法学を学ぶ意義が書かれていてとても勉強になりました。 法ルールは、「ことば」によって書かれており、「要件と効果」の組み合わせによって、人々の行動と社会をコントロールする。 そもそも、法律に対する理解は実生活における様々な場面できっと役に立つだろうという実利的な目的で民法テキストを読み始めたのだけど、今まで感情優位で生きてきたところのある自分には目から鱗が落ちるようなのだ。 所謂リーガルマインドというものが、会社員の自分にはとても必要だったことが今更気付いた。 人生ずっと勉強だなという思いを新たにしました。 - 2025年8月5日

ジェンダー・トラブル 新装版 ―フェミニズムとアイデンティティの攪乱―ジュディス・バトラー,ジュデイス・バトラー,竹村和子読み始めた新装版ではなく、写真のカバーの方を購入。まだ少ししか読んでないが、これはどんなに時間かかってもじっくりと噛み締めながら読みたいように思える本だ。なんという読みごたえのある本だろう。私を解放してくれる。そんな気がする。感動的だ。

ジェンダー・トラブル 新装版 ―フェミニズムとアイデンティティの攪乱―ジュディス・バトラー,ジュデイス・バトラー,竹村和子読み始めた新装版ではなく、写真のカバーの方を購入。まだ少ししか読んでないが、これはどんなに時間かかってもじっくりと噛み締めながら読みたいように思える本だ。なんという読みごたえのある本だろう。私を解放してくれる。そんな気がする。感動的だ。

- 2025年8月3日

読み終わった面白かった。 今まで漠然としか捉えられていなかった「イデア」について、ちょっと整理できたように思う。 イデア論は、今までに慣れ親しんだ見方と異なる知へと至る可能性を信じ、それに賭ける思想である。 「イデアと感覚される事象」は、「範型と像」という関係だという。例えば、あるモデル(範型)とそのモデルの絵(像)という関係。像はどんなに精密でも範型そのものではないということか。 最終章のプラトン哲学がその後どういう風に継承されていくかの話が勉強になった。 「政治や文化に対する人間の営み全体に対する分析的で批判的な思考。それを変革するための道筋を考えようとする知的努力」が、中期から新プラトン主義では失われたという。 そして、ナチスによるプラトンの利用など。ドイツでナチスの勃興以前から、保守主義知識人たちが自国の政治や文化のアイデンティティーを神話・古代ギリシアに求めていたという。 こじつけだけど、最近の選挙での、神話を大事にするどこぞの政党を思い出してちょっとゾッとした。

読み終わった面白かった。 今まで漠然としか捉えられていなかった「イデア」について、ちょっと整理できたように思う。 イデア論は、今までに慣れ親しんだ見方と異なる知へと至る可能性を信じ、それに賭ける思想である。 「イデアと感覚される事象」は、「範型と像」という関係だという。例えば、あるモデル(範型)とそのモデルの絵(像)という関係。像はどんなに精密でも範型そのものではないということか。 最終章のプラトン哲学がその後どういう風に継承されていくかの話が勉強になった。 「政治や文化に対する人間の営み全体に対する分析的で批判的な思考。それを変革するための道筋を考えようとする知的努力」が、中期から新プラトン主義では失われたという。 そして、ナチスによるプラトンの利用など。ドイツでナチスの勃興以前から、保守主義知識人たちが自国の政治や文化のアイデンティティーを神話・古代ギリシアに求めていたという。 こじつけだけど、最近の選挙での、神話を大事にするどこぞの政党を思い出してちょっとゾッとした。 - 2025年8月3日

ソクラテスの弁明プラトン,納富信留読み終わったプラトンは、やはり読んでおこうと思い、手に取った。 本の後半にある納富信留さんの解説や年譜がすごく役に立った。 「知らないという事を知っている」ではなくて、「知らないと思っている事」、『自分が知らないという思い』を確認しつづけていかなければならない。 『知る』と『思う』の明確な区別こそ、「知を愛し求める」営みとしての哲学の出発点となる。 知らないと思う事から、考えることが始まるのかなと思った。

ソクラテスの弁明プラトン,納富信留読み終わったプラトンは、やはり読んでおこうと思い、手に取った。 本の後半にある納富信留さんの解説や年譜がすごく役に立った。 「知らないという事を知っている」ではなくて、「知らないと思っている事」、『自分が知らないという思い』を確認しつづけていかなければならない。 『知る』と『思う』の明確な区別こそ、「知を愛し求める」営みとしての哲学の出発点となる。 知らないと思う事から、考えることが始まるのかなと思った。 - 2025年7月28日

社会はどこにあるか奥村隆読み終わった「他者といる技法」著者の本。個人的な読書の理由として、自分が取り囲まれている社会(世界と言っても良いのかも知れない)を俯瞰して眺め理解し生きる力にしたいと願っているのじゃないかと、どのように社会と関われば自己にも他者にも良いのかという問いがある。 「社会」から逃れて生きることは出来ないので、その「社会」はいかにして成り立ち、どのような理論理屈で動いているのか。家族、職場、地域、国家、小さな社会から大きな社会まで。 そういう事について考えるのが好きだなというか、考えずにおられないなという気持ちがあるのかもしれない。 この本は、社会学という学問の存在意義とかまでをも考えさせてくれる本だった。 ジンメルの本と、ジュディスバトラー、日本の社会学(見田宗介、吉田民人、作田啓一)など、これから読めたらいいなと思う。

社会はどこにあるか奥村隆読み終わった「他者といる技法」著者の本。個人的な読書の理由として、自分が取り囲まれている社会(世界と言っても良いのかも知れない)を俯瞰して眺め理解し生きる力にしたいと願っているのじゃないかと、どのように社会と関われば自己にも他者にも良いのかという問いがある。 「社会」から逃れて生きることは出来ないので、その「社会」はいかにして成り立ち、どのような理論理屈で動いているのか。家族、職場、地域、国家、小さな社会から大きな社会まで。 そういう事について考えるのが好きだなというか、考えずにおられないなという気持ちがあるのかもしれない。 この本は、社会学という学問の存在意義とかまでをも考えさせてくれる本だった。 ジンメルの本と、ジュディスバトラー、日本の社会学(見田宗介、吉田民人、作田啓一)など、これから読めたらいいなと思う。 - 2025年7月25日

読み終わった創造には狂気が付き纏うものだと、狂気があるからこそ芸術家たり得るのではないかと、漠然とそのようなイメージをやはり抱いていた。 古代から現代までそれがどう理解されようとしてきたのか、是非とも読んでみたい本だった。 一番胸を打たれる感じがしたのがヘルダーリンの話で、近代において統合失調症がはじめて登場したと。その詩は読んだことがないのでどんな詩なのか読んでみたい。 この本ではあまり頁が割かれていないが、中世のダイモーンを悪魔化していったあたりもとても興味ある。 ドゥルーズはフロイトやラカン的な論理に抵抗し、統合失調症だけが創造を生み出すのではないと、水平的なあり様営み、自閉症的な側面に依拠するようになった。 この辺はドゥルーズに関する本を読んだ方がより理解が深まるだろうと思う。 ラカンは、晩年に向かうにつれ芸術を論じることが増えたと聞きますが、もしもっと生きていたら、ドゥルーズの論じる自閉症的な文学や創造に傾くこともあったかなと創造した。 創造と狂気という切り口で、思想の流れが追えるとても面白い本だった。

読み終わった創造には狂気が付き纏うものだと、狂気があるからこそ芸術家たり得るのではないかと、漠然とそのようなイメージをやはり抱いていた。 古代から現代までそれがどう理解されようとしてきたのか、是非とも読んでみたい本だった。 一番胸を打たれる感じがしたのがヘルダーリンの話で、近代において統合失調症がはじめて登場したと。その詩は読んだことがないのでどんな詩なのか読んでみたい。 この本ではあまり頁が割かれていないが、中世のダイモーンを悪魔化していったあたりもとても興味ある。 ドゥルーズはフロイトやラカン的な論理に抵抗し、統合失調症だけが創造を生み出すのではないと、水平的なあり様営み、自閉症的な側面に依拠するようになった。 この辺はドゥルーズに関する本を読んだ方がより理解が深まるだろうと思う。 ラカンは、晩年に向かうにつれ芸術を論じることが増えたと聞きますが、もしもっと生きていたら、ドゥルーズの論じる自閉症的な文学や創造に傾くこともあったかなと創造した。 創造と狂気という切り口で、思想の流れが追えるとても面白い本だった。 - 2025年7月19日

- 2025年7月15日

他者といる技法奥村隆読み終わった文庫ではなく、1998年第一版の単行本の方を読んだ。 「コミュニケーションの社会学」との副題だが、ちょっと心理学的な要素を感じつつ読んだ。 私達は「理解の過小」を苦しみ論じるが、「理解の過剰」という苦しみも存在しそれはあまり論じられることがない。 理解し過ぎることや理解され過ぎることもまた差別や暴力から逃れられない状態に人を留めてしまう。 「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法は、質問しあい、説明しあい、「はなしあう」ことだと著者は言う。 「わかりあえない」という状態は居心地が悪く出来れば避けたい状態である。そのとき、「理解」だけが解決するための技法ではないと。 わかりあえなくとも共にいることが出来るのなら素晴らしいし、必要なことだ。 わからなさを抱え他者と共にいるという事は、ネガティヴケイパビリティだろうと思う。

他者といる技法奥村隆読み終わった文庫ではなく、1998年第一版の単行本の方を読んだ。 「コミュニケーションの社会学」との副題だが、ちょっと心理学的な要素を感じつつ読んだ。 私達は「理解の過小」を苦しみ論じるが、「理解の過剰」という苦しみも存在しそれはあまり論じられることがない。 理解し過ぎることや理解され過ぎることもまた差別や暴力から逃れられない状態に人を留めてしまう。 「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法は、質問しあい、説明しあい、「はなしあう」ことだと著者は言う。 「わかりあえない」という状態は居心地が悪く出来れば避けたい状態である。そのとき、「理解」だけが解決するための技法ではないと。 わかりあえなくとも共にいることが出来るのなら素晴らしいし、必要なことだ。 わからなさを抱え他者と共にいるという事は、ネガティヴケイパビリティだろうと思う。 - 2025年7月12日

詭弁論理学改版野崎昭弘読み終わった頭の体操になった。 色々な強弁・詭弁の術が紹介されている。 真面目に書かれているんだろうけど、詭弁・強弁の面白さにふふっと笑ってしまう。 詭弁・強弁への対策としては、「健全な常識、判断力」を養うこと。反論は「あなたの考え方にはついていけません。」で充分。なるほど。 自らも詭弁を操らないようにする為のメモ書き ・無理やり説得しようとしない ・時間を惜しまない。打ち切るのを惜しまない。 ・結論の吟味を忘れない。 ・わからないことを恥じない。 しかし、考える力が弱いなぁと思う。論理学というか論理的思考能力はずっと鍛えたいと思っているのだけど。

詭弁論理学改版野崎昭弘読み終わった頭の体操になった。 色々な強弁・詭弁の術が紹介されている。 真面目に書かれているんだろうけど、詭弁・強弁の面白さにふふっと笑ってしまう。 詭弁・強弁への対策としては、「健全な常識、判断力」を養うこと。反論は「あなたの考え方にはついていけません。」で充分。なるほど。 自らも詭弁を操らないようにする為のメモ書き ・無理やり説得しようとしない ・時間を惜しまない。打ち切るのを惜しまない。 ・結論の吟味を忘れない。 ・わからないことを恥じない。 しかし、考える力が弱いなぁと思う。論理学というか論理的思考能力はずっと鍛えたいと思っているのだけど。

読み込み中...