✧\\ ٩( 'ω' )و //✧

@_n_em_

- 2026年2月7日

- 2026年1月18日

あなたはなぜ雑談が苦手なのか桜林直子読み終わった

あなたはなぜ雑談が苦手なのか桜林直子読み終わった - 2026年1月9日

「怠惰」なんて存在しないデヴォン・プライス気になる

「怠惰」なんて存在しないデヴォン・プライス気になる - 2026年1月6日

- 2026年1月4日

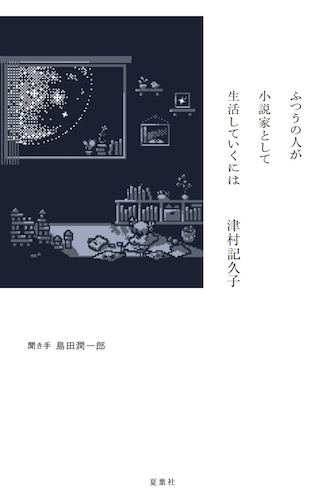

ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読んでるめちゃくちゃ面白い。バンドの話しが出てくるので調べてみたらDESCENDENTSのTシャツについてのブログが出てきた。好き。 https://mt.webheibon.jp/koyomi/2015/07/t.html

ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読んでるめちゃくちゃ面白い。バンドの話しが出てくるので調べてみたらDESCENDENTSのTシャツについてのブログが出てきた。好き。 https://mt.webheibon.jp/koyomi/2015/07/t.html

- 2026年1月4日

本屋で待つ佐藤友則,佐藤友則、島田潤一郎,島田潤一郎読み終わった買った@ ゆうらん古書店年末に夏葉社の島田さんの映画「ジュンについて」を見たので、取り上げられていたこちらの本が読んでみたいなということで購入。 読み始めたら佐藤さんのお話しが面白くて面白くて、あっという間に読み終わった。映画を見たから、本を読んだからこそ得られる解像度(?)があって良かった。お商売をすること、仕事をするとはどういうことなのかを考えた。

本屋で待つ佐藤友則,佐藤友則、島田潤一郎,島田潤一郎読み終わった買った@ ゆうらん古書店年末に夏葉社の島田さんの映画「ジュンについて」を見たので、取り上げられていたこちらの本が読んでみたいなということで購入。 読み始めたら佐藤さんのお話しが面白くて面白くて、あっという間に読み終わった。映画を見たから、本を読んだからこそ得られる解像度(?)があって良かった。お商売をすること、仕事をするとはどういうことなのかを考えた。 - 2026年1月2日

トーフビーツの(難聴)ダイアリー2023tofubeats読み終わった2022のダイアリーと合わせて購入・読了。 ぴあの方から出版されているやつは読めていないのだけど面白くて2冊一気に読む。 今クールのアニメの音楽がtofubeatsさんなので、こんな感じで忙しく制作されているのかなあなどと勝手に想像しながら読んだ。 「仕事の連絡は死ぬほど遅いのにTwitterで元気な人。」という一文がグサリと刺さる。

トーフビーツの(難聴)ダイアリー2023tofubeats読み終わった2022のダイアリーと合わせて購入・読了。 ぴあの方から出版されているやつは読めていないのだけど面白くて2冊一気に読む。 今クールのアニメの音楽がtofubeatsさんなので、こんな感じで忙しく制作されているのかなあなどと勝手に想像しながら読んだ。 「仕事の連絡は死ぬほど遅いのにTwitterで元気な人。」という一文がグサリと刺さる。 - 2025年12月30日

- 2025年12月29日

裸足で逃げる上間陽子読み終わった

裸足で逃げる上間陽子読み終わった - 2025年12月27日

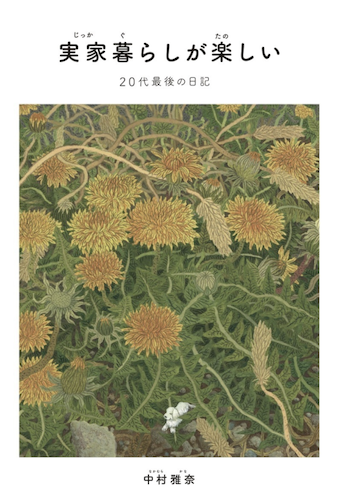

実家暮らしが楽しい中村雅奈読み終わった買った@ twililight トワイライライトtwililightへ行くとほっとする。「安心」に限りなく近い何かがある。 お店に入ると、棚にそっと中村さんの絵が描かれた段ボール(恐らく本の納品時に送られてきたもの)が宝探しのように置いてあり、うふふと和む。サイン本を買ってきた、うちにある中村さんの本は「えをかくふたり」以外全てサイン本かもしれない。 「実家が太い」ってどういうことなんだろうか。それは他人がジャッジするものなのだろうか。実家暮らしでも一人暮らしでも他人と暮らしても、楽しかったらそれがいいよねと思う。買ってきて一息に読んだ。

実家暮らしが楽しい中村雅奈読み終わった買った@ twililight トワイライライトtwililightへ行くとほっとする。「安心」に限りなく近い何かがある。 お店に入ると、棚にそっと中村さんの絵が描かれた段ボール(恐らく本の納品時に送られてきたもの)が宝探しのように置いてあり、うふふと和む。サイン本を買ってきた、うちにある中村さんの本は「えをかくふたり」以外全てサイン本かもしれない。 「実家が太い」ってどういうことなんだろうか。それは他人がジャッジするものなのだろうか。実家暮らしでも一人暮らしでも他人と暮らしても、楽しかったらそれがいいよねと思う。買ってきて一息に読んだ。 - 2025年11月12日

あなたが政治について語る時平野啓一郎読み始めた"より良い社会にするためには、古いルールを改め、廃止し、新しいルールを定める必要がある。多様な人間が住むこの社会の中で、全員が納得し、守らなければならない一つのルールを定めることは容易ではない。しかし、その目標とそこに至る過程こそが政治である。" p.10-11 主権者教育なき日本

あなたが政治について語る時平野啓一郎読み始めた"より良い社会にするためには、古いルールを改め、廃止し、新しいルールを定める必要がある。多様な人間が住むこの社会の中で、全員が納得し、守らなければならない一つのルールを定めることは容易ではない。しかし、その目標とそこに至る過程こそが政治である。" p.10-11 主権者教育なき日本 - 2025年11月9日

さみしくてごめん永井玲衣読み終わった日記がおもしろくてふふっと肩をふるわせたりしながら読んだ。 サイン本を買ったのだけど、署名のうえに「さみしい?」と書かれている。さみしいかな、そもそもわたしにとって「さみしい」というのはどういうこと?どんなとき?漢字にすると寂しいと淋しいどっちのほうがしっくりくる?(永井さんは本の中で興奮ではなく昂奮という漢字を何度か使ってらっしゃったので、永井さんにとっては昂奮の方がしっくりくるということなんだなと思いながら読んだ)

さみしくてごめん永井玲衣読み終わった日記がおもしろくてふふっと肩をふるわせたりしながら読んだ。 サイン本を買ったのだけど、署名のうえに「さみしい?」と書かれている。さみしいかな、そもそもわたしにとって「さみしい」というのはどういうこと?どんなとき?漢字にすると寂しいと淋しいどっちのほうがしっくりくる?(永井さんは本の中で興奮ではなく昂奮という漢字を何度か使ってらっしゃったので、永井さんにとっては昂奮の方がしっくりくるということなんだなと思いながら読んだ) - 2025年11月4日

『春と修羅』宮沢賢治読んでる永訣の朝を読むと、コロナウィルスで自宅待機しなくてはならなかった2020年の春を思い出す。 あの時の報道、未知のウィルスが引き起こす症状、苦しんでいる人、毎日必死の医療関係者、しんと静かな街、いろいろなことから「あめゆじゆとてちてけんじゃ」というフレーズが思い出されて頭を離れなかった。

『春と修羅』宮沢賢治読んでる永訣の朝を読むと、コロナウィルスで自宅待機しなくてはならなかった2020年の春を思い出す。 あの時の報道、未知のウィルスが引き起こす症状、苦しんでいる人、毎日必死の医療関係者、しんと静かな街、いろいろなことから「あめゆじゆとてちてけんじゃ」というフレーズが思い出されて頭を離れなかった。 - 2025年11月2日

- 2025年11月1日

- 2025年11月1日

- 2025年10月30日

ありす、宇宙までも(5)売野機子読み終わった買った

ありす、宇宙までも(5)売野機子読み終わった買った - 2025年10月30日

RIOT(3)塚田ゆうた読み終わった買った

RIOT(3)塚田ゆうた読み終わった買った - 2025年10月30日

君と宇宙を歩くために(5)泥ノ田犬彦読み終わった子どもとわくわくたのしみにしていた5巻! 今回もよかった…このコマに自分が出会えたこと、そして子どもも出会ってくれたことがうれしい。胸にギュッと握り締めて生きていきたい。

君と宇宙を歩くために(5)泥ノ田犬彦読み終わった子どもとわくわくたのしみにしていた5巻! 今回もよかった…このコマに自分が出会えたこと、そして子どもも出会ってくれたことがうれしい。胸にギュッと握り締めて生きていきたい。

- 2025年10月30日

常識のない喫茶店僕のマリ読み終わったおもしろくて一気読みした https://crea.bunshun.jp/articles/-/55122 おもしろかったけど「若くて無害そうな女性である」というだけでナメられることがある、ということを改めてうーんと考えてしまったな。小学校が制服ありの学校だったのだが、学校帰りの背が低くてリスみたいな感じの女の子は、ほとんどなんらかの性被害に遭っていた。私は年齢の割に身体が大きくてがっしりしているタイプだったのでそういう目にはほとんど合わなかったのだが、そういうことをする奴は弱そうな相手を選んでいるという理不尽を経験的に知り、やるせなさと怒りを覚えたということを思い出していた。

常識のない喫茶店僕のマリ読み終わったおもしろくて一気読みした https://crea.bunshun.jp/articles/-/55122 おもしろかったけど「若くて無害そうな女性である」というだけでナメられることがある、ということを改めてうーんと考えてしまったな。小学校が制服ありの学校だったのだが、学校帰りの背が低くてリスみたいな感じの女の子は、ほとんどなんらかの性被害に遭っていた。私は年齢の割に身体が大きくてがっしりしているタイプだったのでそういう目にはほとんど合わなかったのだが、そういうことをする奴は弱そうな相手を選んでいるという理不尽を経験的に知り、やるせなさと怒りを覚えたということを思い出していた。

読み込み中...

![WORKSIGHT[ワークサイト]27号](https://m.media-amazon.com/images/I/41gUnwLTYdL._SL500_.jpg)

![WORKSIGHT[ワークサイト]27号](https://d2vswqi5nxcpat.cloudfront.net/post-images/566550f3-d799-4b67-9692-16601592638c.jpg)