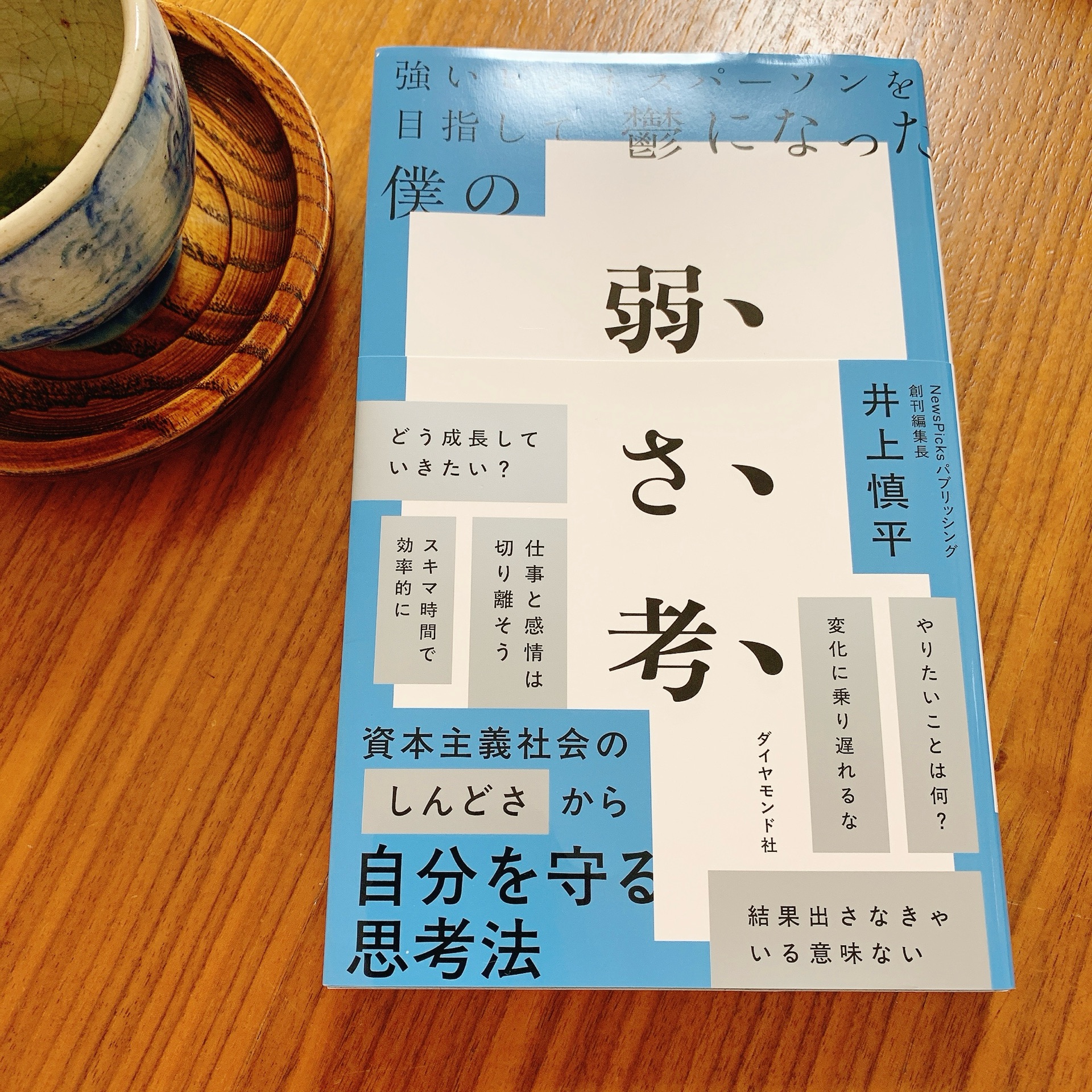

強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考

247件の記録

lily@lily_bookandcoffee2026年1月25日読み終わったとても良い本だった。 「やりたいことを見つけなければ」「あるべき姿にならなければ」ともがく、全ての社会人に読んでほしい。 ・「来来からの逆算」と「偶然への感受性」は両立しない ・自分の「内部リソース(経験・記憶)」と 「外部リソース(状況・環境)」とが相互作用を起こした結果.僕たらが「能力」と呼んでいるものがその都度生成される(=個人1人に属するものではない)

lily@lily_bookandcoffee2026年1月25日読み終わったとても良い本だった。 「やりたいことを見つけなければ」「あるべき姿にならなければ」ともがく、全ての社会人に読んでほしい。 ・「来来からの逆算」と「偶然への感受性」は両立しない ・自分の「内部リソース(経験・記憶)」と 「外部リソース(状況・環境)」とが相互作用を起こした結果.僕たらが「能力」と呼んでいるものがその都度生成される(=個人1人に属するものではない)

lily@lily_bookandcoffee2026年1月25日読み始めた借りてきたようやっと順番が回ってきて借りられた 今半分くらいだけど、『格差の「格」って何ですか?』と合わせて読みたいと思った

lily@lily_bookandcoffee2026年1月25日読み始めた借りてきたようやっと順番が回ってきて借りられた 今半分くらいだけど、『格差の「格」って何ですか?』と合わせて読みたいと思った

スゥ@oneSue2026年1月22日読み終わったキャリアに迷ってる身として参考になるし、著作が参考文献に上げてるものからも読書幅が広がりそうで良い。 ひとは役立つために生まれてきたんじゃない。だからやりたいことがなくても、生産的じゃなくてもいい。ビジネス世界における「強い個人」じゃなくてもいい。

スゥ@oneSue2026年1月22日読み終わったキャリアに迷ってる身として参考になるし、著作が参考文献に上げてるものからも読書幅が広がりそうで良い。 ひとは役立つために生まれてきたんじゃない。だからやりたいことがなくても、生産的じゃなくてもいい。ビジネス世界における「強い個人」じゃなくてもいい。

スゥ@oneSue2026年1月22日読んでるビジネスはアメリカっぽい。アメリカの歴史思想は、環境はみずからの働きかけで変えられるという信念をベースにしている。 いわれるとすごく納得する。逆に日本だと地震や天災が多かったりする環境のせいで、自分の力ではどうにもできんものがあるというある種の諦めが存在してる気がする。だから、そもそも日本人の感覚とバチバチのビジネスというのはあまり相性がよくないんじゃないかもと思ったりする。

スゥ@oneSue2026年1月22日読んでるビジネスはアメリカっぽい。アメリカの歴史思想は、環境はみずからの働きかけで変えられるという信念をベースにしている。 いわれるとすごく納得する。逆に日本だと地震や天災が多かったりする環境のせいで、自分の力ではどうにもできんものがあるというある種の諦めが存在してる気がする。だから、そもそも日本人の感覚とバチバチのビジネスというのはあまり相性がよくないんじゃないかもと思ったりする。

yuki@yukita2026年1月21日読み終わった昨年秋頃から眠れなくなり、頭の中で考えても仕方のないことを考え続け、不安と焦燥感でいっぱいになった。医師からは休職を勧められるけど、騙し騙しまだ仕事を続けてしまっている。 購入したのは昨年の春頃で読みかけで止まっていたが 今まさに、もう限界だとへたり込んだ私に刺さる言葉が沢山あった。 能力主義や社会規範をかなり内面化しているし、私がこうなったのは自業自得だと自分を責めまくっていた。そして本当に恐ろしいことだけど内心は優生思想を持っていることに気づいてしまった。そうしないと自分が作った物語が成立してくれないから。なんて愚かなんだろう。 何回も読み返す。 偶然性やその他の考えについて、もっと自分の中でわかりたい。これからどう自分を引き受けて生きていこうか。詩人の目で散歩しよう。

yuki@yukita2026年1月21日読み終わった昨年秋頃から眠れなくなり、頭の中で考えても仕方のないことを考え続け、不安と焦燥感でいっぱいになった。医師からは休職を勧められるけど、騙し騙しまだ仕事を続けてしまっている。 購入したのは昨年の春頃で読みかけで止まっていたが 今まさに、もう限界だとへたり込んだ私に刺さる言葉が沢山あった。 能力主義や社会規範をかなり内面化しているし、私がこうなったのは自業自得だと自分を責めまくっていた。そして本当に恐ろしいことだけど内心は優生思想を持っていることに気づいてしまった。そうしないと自分が作った物語が成立してくれないから。なんて愚かなんだろう。 何回も読み返す。 偶然性やその他の考えについて、もっと自分の中でわかりたい。これからどう自分を引き受けて生きていこうか。詩人の目で散歩しよう。

Books Mandeville 武蔵小杉読書会@BooksMandeville2026年1月13日読み終わった私の近い将来に起こりそうなことが書いてあって、 取り上げられている本が私が最近読んだり、これから読みたい本であったり、 どのように生きるかが、私が取り組んだり考えたりしていることであった。 暫く手元に置いておきたい。

Books Mandeville 武蔵小杉読書会@BooksMandeville2026年1月13日読み終わった私の近い将来に起こりそうなことが書いてあって、 取り上げられている本が私が最近読んだり、これから読みたい本であったり、 どのように生きるかが、私が取り組んだり考えたりしていることであった。 暫く手元に置いておきたい。

あんとに@antoni2026年1月2日読み終わった本屋で ・「ビジネスパーソンの防災用品」みたいなキャッチコピーが添えられていたが、まさに。ポジティブや成長志向が良いとされるような現代で、弱音を吐けない皆のお守りみたい本だ。 ・半年以上経ってもずっと平積みされていて、むしろ面積が増えているようにも思う。それほど世のビジネスパーソンに刺さってしまうのだ。私もその一人。 ・でもSNSで自分の意見と共に投稿したいかというと躊躇しちゃう。私も出していないのだが、それは自分を「弱い側の人間です」と公に宣誓するようなものだから。戦う毎日において、不利な一面を見せることになると思うから。”理屈マッチョ”に安易な解釈をされたくない。 積読本だった ・年末年始のビジネスモードから離れているタイミングで読めたのがよかった。 ・平日に読むと、本書内にも書かれているような、「認められない自分」「私はまだできるんだ」「ポジティブであれ」が自分の思考にまとわりついて、上手に腹落ちできなかったと思う。 ・YouTubeなどの要約でわかった気になるにはあまりにも勿体ない。自分と重ねる時間を取りながら読むといい本。 心に留めておきたい部分(雑メモ) ・人は簡単にわかったと思い込む。だが、「わかった」には無限のグラデーションがある ・『時間についての十二章』を読みたい。時間は平等に分配れているのではなく、「生成」されてゆくものだ ・日本の教育は「共感の擦り合わせ」。欧米は結論ファーストで、目的を達成するための決断をしていく。後者は現在の経済性原理そのもの。 ・日本は時系列になりゆく。偶然、因果関係は複雑で理解不可能。一方、アメリカは未来からの逆算(達成したい目的からの逆算)で、因果関係はある程度理解可能。 ・「みずから〜する」世界観のアメリカと「おのずから〜なる」世界観の日本。 ・ビジネスで求められる人間像は強すぎやしないか ・結果を見てから後付けで原因を探し出す僕たちの脳。物語にしたがる ・「悪口、愚痴、嫌だったこと」こそが、「真に人間的な言葉」。なぜならそれは「賢い頭」ではなく「戸惑う心」からでた言葉だから。 ・シンプルな理屈を力強く断言する人は、「わかっていてもできない」タイプの人のことをあまりにもわかってない。そういったことを無視して断言してくる人を「理屈マッチョ」と呼んで警戒している。 ・自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスじゃないのだから。 ・話すのが上手じゃない。晴れの日の友人にはなれないけど、雨の日の友人にはなれるような気がするんです。 自己との対話 ・欲はあるべし、上昇志向であるべし、そうでなければ評価が下がるのに、本当はやりたいことなんてないし、周りの人の役に立てれば嬉しいと思ってる自分の本音に蓋をしてるのを認めた。ただ、仕事が始まったらきっと蓋をして、前向きな自分を見せるだろう。でもここに同意してる人も多いんじゃないかという気持ちにもさせてくれた。同志はいるのだ。 ・最近一緒に仕事をしてる人でロジカルで清々しい対応をしてくれる人だけど、一緒にやっていこうぜ!と気持ちが向かないのは、人間くささが感じないからなんだろうな。私が共感の比重が高いからだと客観的に理解した ・数字がすべてという経済システムに夢中になれないのは、これまでの日本教育の共感をベースにした思考が強くでているから。そして欧米が全て良いとも思っておらず、この日本的な奥ゆかしさも自分個人の中では大事にしたいと強く思っていることに気づいた。ただ、ビジネスにおいて、それでは立ち回りとして役にたつ存在にはならないので、働くことにおいては「割り切り」を腹に据える必要がある。お金が大事な経済システムの中で、個人とは割り切った脳みその使い方をした方が自分のためにもなる。 ・日本が結構好きなんだな、私。 ・両親の実家が農家だったからか、右肩上がりな思考よりも、円環的な思考が強い私。そして、天災などで、どんなに力を入れても思い通りにならない偶然の積み重ねで生まれる農作物はいずれチャレンジしたい分野。 ・「雨の日の友人」、私もそちら側の人間なのかもなと自覚した。コーチングのようなことを学んでみたい。(🌟2026年のやりたいことになった) ・「理屈マッチョ」はわかる〜〜!という激しい同意と共に、私は嫌悪するレベルだと自覚。断定した物言いをする人がなぜそこまで毛嫌いするのかと頭を巡らせた時、ふと思い出されたのが3つ。①文化系トークラジオLifeを20代で聴いていて、それぞれの立場からの主張や意見が多様にあって、それが心地良かった。そんな即断できるほどシンプルな世の中じゃ無い ②学生時代のバイト仲間は、意見が違っても言い合える。意見が違っても、あなたはそう思うんだね、と受け入れられる。考えの幅が広がるのと、女性に多い共感をベースにした群れではない仲間は繋がりが強いと感じる ③根幹はここかもしれないが、母親の物言いが断定的で、それにうんざりしてきたから。だから1,2のような環境を求めているのかも まとまりきらない思考をとにかく書き留めておいた

あんとに@antoni2026年1月2日読み終わった本屋で ・「ビジネスパーソンの防災用品」みたいなキャッチコピーが添えられていたが、まさに。ポジティブや成長志向が良いとされるような現代で、弱音を吐けない皆のお守りみたい本だ。 ・半年以上経ってもずっと平積みされていて、むしろ面積が増えているようにも思う。それほど世のビジネスパーソンに刺さってしまうのだ。私もその一人。 ・でもSNSで自分の意見と共に投稿したいかというと躊躇しちゃう。私も出していないのだが、それは自分を「弱い側の人間です」と公に宣誓するようなものだから。戦う毎日において、不利な一面を見せることになると思うから。”理屈マッチョ”に安易な解釈をされたくない。 積読本だった ・年末年始のビジネスモードから離れているタイミングで読めたのがよかった。 ・平日に読むと、本書内にも書かれているような、「認められない自分」「私はまだできるんだ」「ポジティブであれ」が自分の思考にまとわりついて、上手に腹落ちできなかったと思う。 ・YouTubeなどの要約でわかった気になるにはあまりにも勿体ない。自分と重ねる時間を取りながら読むといい本。 心に留めておきたい部分(雑メモ) ・人は簡単にわかったと思い込む。だが、「わかった」には無限のグラデーションがある ・『時間についての十二章』を読みたい。時間は平等に分配れているのではなく、「生成」されてゆくものだ ・日本の教育は「共感の擦り合わせ」。欧米は結論ファーストで、目的を達成するための決断をしていく。後者は現在の経済性原理そのもの。 ・日本は時系列になりゆく。偶然、因果関係は複雑で理解不可能。一方、アメリカは未来からの逆算(達成したい目的からの逆算)で、因果関係はある程度理解可能。 ・「みずから〜する」世界観のアメリカと「おのずから〜なる」世界観の日本。 ・ビジネスで求められる人間像は強すぎやしないか ・結果を見てから後付けで原因を探し出す僕たちの脳。物語にしたがる ・「悪口、愚痴、嫌だったこと」こそが、「真に人間的な言葉」。なぜならそれは「賢い頭」ではなく「戸惑う心」からでた言葉だから。 ・シンプルな理屈を力強く断言する人は、「わかっていてもできない」タイプの人のことをあまりにもわかってない。そういったことを無視して断言してくる人を「理屈マッチョ」と呼んで警戒している。 ・自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスじゃないのだから。 ・話すのが上手じゃない。晴れの日の友人にはなれないけど、雨の日の友人にはなれるような気がするんです。 自己との対話 ・欲はあるべし、上昇志向であるべし、そうでなければ評価が下がるのに、本当はやりたいことなんてないし、周りの人の役に立てれば嬉しいと思ってる自分の本音に蓋をしてるのを認めた。ただ、仕事が始まったらきっと蓋をして、前向きな自分を見せるだろう。でもここに同意してる人も多いんじゃないかという気持ちにもさせてくれた。同志はいるのだ。 ・最近一緒に仕事をしてる人でロジカルで清々しい対応をしてくれる人だけど、一緒にやっていこうぜ!と気持ちが向かないのは、人間くささが感じないからなんだろうな。私が共感の比重が高いからだと客観的に理解した ・数字がすべてという経済システムに夢中になれないのは、これまでの日本教育の共感をベースにした思考が強くでているから。そして欧米が全て良いとも思っておらず、この日本的な奥ゆかしさも自分個人の中では大事にしたいと強く思っていることに気づいた。ただ、ビジネスにおいて、それでは立ち回りとして役にたつ存在にはならないので、働くことにおいては「割り切り」を腹に据える必要がある。お金が大事な経済システムの中で、個人とは割り切った脳みその使い方をした方が自分のためにもなる。 ・日本が結構好きなんだな、私。 ・両親の実家が農家だったからか、右肩上がりな思考よりも、円環的な思考が強い私。そして、天災などで、どんなに力を入れても思い通りにならない偶然の積み重ねで生まれる農作物はいずれチャレンジしたい分野。 ・「雨の日の友人」、私もそちら側の人間なのかもなと自覚した。コーチングのようなことを学んでみたい。(🌟2026年のやりたいことになった) ・「理屈マッチョ」はわかる〜〜!という激しい同意と共に、私は嫌悪するレベルだと自覚。断定した物言いをする人がなぜそこまで毛嫌いするのかと頭を巡らせた時、ふと思い出されたのが3つ。①文化系トークラジオLifeを20代で聴いていて、それぞれの立場からの主張や意見が多様にあって、それが心地良かった。そんな即断できるほどシンプルな世の中じゃ無い ②学生時代のバイト仲間は、意見が違っても言い合える。意見が違っても、あなたはそう思うんだね、と受け入れられる。考えの幅が広がるのと、女性に多い共感をベースにした群れではない仲間は繋がりが強いと感じる ③根幹はここかもしれないが、母親の物言いが断定的で、それにうんざりしてきたから。だから1,2のような環境を求めているのかも まとまりきらない思考をとにかく書き留めておいた

cllambon@cllambon2025年12月30日まだ読んでる適応障害をなんとか立て直し復職せんとす というタイミングでBOOK 1stでみかけて興味が出たので購入した。寝る前に読み進めている。この社会って健康正常男性をもとに設計されてる感が否めないから、では健康正常男性ではない存在がつまずいた時どうすれば良いか?がわからないがちだと思うのだけど、ヒントの得られる本であると思う。ちゃんと読み進めましょう。

cllambon@cllambon2025年12月30日まだ読んでる適応障害をなんとか立て直し復職せんとす というタイミングでBOOK 1stでみかけて興味が出たので購入した。寝る前に読み進めている。この社会って健康正常男性をもとに設計されてる感が否めないから、では健康正常男性ではない存在がつまずいた時どうすれば良いか?がわからないがちだと思うのだけど、ヒントの得られる本であると思う。ちゃんと読み進めましょう。 もみぃ@momie_6662025年12月27日読み終わったうつ病になった著者。「詰んだ」経験をした人間が、成長、能力主義が前提の経済社会において、どうやって生き続けるのか。「思考の旅」を続けた著者が見た景色を語ってくれた。 自分、弱くなったな… もう頑張れない もう取り繕えない そもそも、頑張るってナニヨ? と、仕事の上で考えるきっかけがあった時に出会った本。理性的であれと自分を説得しようとすればするほど、理性的な自分から遠ざかろうしている気がする。読了後、弱くなった部分をまるっと引き受けることにしようと思えた。 これが、誰かの物語だと「あいつ、詰んだな」でフェードアウトできる。けど、これは、どこまでも自分の物語で自分の人生。そろそろ明るい未来の準備に生きるんじゃなくて、そう望んでいる自分が問い続ける。プロセスとして生きていいと、仕切り直そう。「謙虚なフリした傲慢」という言葉。当てはまることが多すぎて、耳が痛い。 苦しみながらも書籍化してくれた著者に感謝したい。

もみぃ@momie_6662025年12月27日読み終わったうつ病になった著者。「詰んだ」経験をした人間が、成長、能力主義が前提の経済社会において、どうやって生き続けるのか。「思考の旅」を続けた著者が見た景色を語ってくれた。 自分、弱くなったな… もう頑張れない もう取り繕えない そもそも、頑張るってナニヨ? と、仕事の上で考えるきっかけがあった時に出会った本。理性的であれと自分を説得しようとすればするほど、理性的な自分から遠ざかろうしている気がする。読了後、弱くなった部分をまるっと引き受けることにしようと思えた。 これが、誰かの物語だと「あいつ、詰んだな」でフェードアウトできる。けど、これは、どこまでも自分の物語で自分の人生。そろそろ明るい未来の準備に生きるんじゃなくて、そう望んでいる自分が問い続ける。プロセスとして生きていいと、仕切り直そう。「謙虚なフリした傲慢」という言葉。当てはまることが多すぎて、耳が痛い。 苦しみながらも書籍化してくれた著者に感謝したい。

- よむのはおそい@kkkkkk2025年12月21日読み終わったそこまでマッチョに働いたことはないけど、働きすぎたことによるものじゃないけど、鬱の経験はある。 そんな立場から読んだが素晴らしかった。 2010年代ビジネス時代のトップランナーに訪れた双極性障害。 自分の信仰みたいなものを、背骨を抜かれた人はどうこれまでとこれからの折り合いをつけて生きていくのだろうと読み進めた。 様々な書籍の引用から興味深いテーマが出てくる。 著者の問題提起と叫びが、理性と感情が波みたいになって伝わってくる。 ケアやカウンセリングについてもっと知りたくなった。これも偶然性。

yokackyの図書録@yokacky2025年11月28日読み終わった筆者のうつのきっかけは仕事を頑張りすぎたこと。日本の傷病率は6人に1人だと言われている。 「強さ」に関するプレッシャー: ・終わらない成長レース ・時間を無駄にしないことへの脅迫概念 ・能力主義 「弱い」まま生きるには、 ・逃げてもいい ・仕事以外の依存先が作る ・自分を責めすぎない 『逃げること=弱さ』ではなく、『再出発のための戦略』と捉え直す視点は、多くの働く人にとって重要な示唆となるはずです。

yokackyの図書録@yokacky2025年11月28日読み終わった筆者のうつのきっかけは仕事を頑張りすぎたこと。日本の傷病率は6人に1人だと言われている。 「強さ」に関するプレッシャー: ・終わらない成長レース ・時間を無駄にしないことへの脅迫概念 ・能力主義 「弱い」まま生きるには、 ・逃げてもいい ・仕事以外の依存先が作る ・自分を責めすぎない 『逃げること=弱さ』ではなく、『再出発のための戦略』と捉え直す視点は、多くの働く人にとって重要な示唆となるはずです。

Youth.K@reads200042025年11月1日読み始めた少しずつ読んでるタイトルと目次を見てかつての自分と重なるな〜と思ったのと今弱くなった自分の身の振り方について思うところがあったのでhontoで購入 Web連載の方は未読 自分に重なるところとそうでないところの差異をいい感じに見出していきたい

Youth.K@reads200042025年11月1日読み始めた少しずつ読んでるタイトルと目次を見てかつての自分と重なるな〜と思ったのと今弱くなった自分の身の振り方について思うところがあったのでhontoで購入 Web連載の方は未読 自分に重なるところとそうでないところの差異をいい感じに見出していきたい

シン@kuronokishi2025年10月31日読んでる少し読んだ。現代の仕事とか能力とか求められる役割と在り方にまつわる、つらさやきびしさ、それでもどうやっていくか、なにができるかを丁寧に考えていく本。ほんとうにいい本だと再認識する。あくまで仕事のパラダイムであること、そのパラダイムを変えていくしかないこと、未来は予測するんじゃなく変えていこうとするしかないことなどが、これも今読んでいる『武器になる哲学』との響き合ってくれて、すごくいい読書体験な感じがある。

シン@kuronokishi2025年10月31日読んでる少し読んだ。現代の仕事とか能力とか求められる役割と在り方にまつわる、つらさやきびしさ、それでもどうやっていくか、なにができるかを丁寧に考えていく本。ほんとうにいい本だと再認識する。あくまで仕事のパラダイムであること、そのパラダイムを変えていくしかないこと、未来は予測するんじゃなく変えていこうとするしかないことなどが、これも今読んでいる『武器になる哲学』との響き合ってくれて、すごくいい読書体験な感じがある。

445@00labo2025年10月28日気になる『働きたくない』がテーマで色々読んでる中で、積読チャンネルの紹介された回を見て。 どちらかといえば、働くことに肯定的な人だった人がそれができなくなったり価値観が揺るがされた後にどんなふうに考えるのか知りたい。多分この社会には他にも同じような人がいるんだと思う。

445@00labo2025年10月28日気になる『働きたくない』がテーマで色々読んでる中で、積読チャンネルの紹介された回を見て。 どちらかといえば、働くことに肯定的な人だった人がそれができなくなったり価値観が揺るがされた後にどんなふうに考えるのか知りたい。多分この社会には他にも同じような人がいるんだと思う。

- ほしの@ho4no_10282025年10月11日読み始めた「理性は幸福の副産物」とは、身につまされた。 例えば、自分は音楽ライブで疲れてしまうのだが、「半ば強制的に、肯定的で善人であることを求められる空間」であるからだと、この文言を見てハッと気づいた。幸せな空間で幸せであろうとする自分に、どこか疲れているのだ。 自分にも他人にも、過度に理性的であることを求めず、「弱さ」という非理性的かもしれないものを受け入れられる度量が欲しい。

saeko@saekyh2025年10月5日やさしいお守りのような本だ。主旨は最近読んだ『東大生はなぜコンサルを目指すのか』や『物語化批判の哲学』と共通していて、資本主義社会において社会人として成長し続けなければならないという価値観を内在化の強制や、世界の複雑さを単純化するために無理やりな因果関係や物語を設定させられることによる自己認知の歪みなどに対する問題提起になっている。 一方で異なる点は、他の作品では著者がある種外部的な立場から冷静に分析したり、怒りやフラストレーションを元に批判をしているのに対して、本書の著者は激務によりうつ病を発症した当事者であるため、向き合い方に切実さや悲しみが滲む。ゆえに同様の問題に苦しむ読者に向けての寄り添いの意識が感じられる。望んではいない競争に投げ込まれてしまったけれど、その中を生き抜かなければならない人々に対して、どうしたら自分の心を守ることができるのかを伝えようとする模索の書であり、そのまなざしがとても優しい。 子どもの頃から将来の夢を表明させられ、それに向けた効率的な努力を志したり、もっと生産性を上げるための能力の向上を求められたり、そのような直線的な成長が求められているわたしたちの状況は、決してそれが真理というわけではなく、あくまで市場経済というゲームの中で便利な形であるためであると看破する。 だからといっていまある社会の形を変えられるわけではないけれど、そもそも能力は人の中に内在するものではなく、環境との相互作用によって発揮されるものである、という考え方や、人生とはなんらかの目標を目指して右肩上がりになっていくのを目指すのではなく、同じ営みを繰り返す円環的な在り方があるべきなのではないか、という、刷り込まれてきた価値観を覆してくれる主張の数々が印象的。 仕事に疲れたとき、少しページを捲るとその時々に適した示唆が得られそうな一冊だ。

saeko@saekyh2025年10月5日やさしいお守りのような本だ。主旨は最近読んだ『東大生はなぜコンサルを目指すのか』や『物語化批判の哲学』と共通していて、資本主義社会において社会人として成長し続けなければならないという価値観を内在化の強制や、世界の複雑さを単純化するために無理やりな因果関係や物語を設定させられることによる自己認知の歪みなどに対する問題提起になっている。 一方で異なる点は、他の作品では著者がある種外部的な立場から冷静に分析したり、怒りやフラストレーションを元に批判をしているのに対して、本書の著者は激務によりうつ病を発症した当事者であるため、向き合い方に切実さや悲しみが滲む。ゆえに同様の問題に苦しむ読者に向けての寄り添いの意識が感じられる。望んではいない競争に投げ込まれてしまったけれど、その中を生き抜かなければならない人々に対して、どうしたら自分の心を守ることができるのかを伝えようとする模索の書であり、そのまなざしがとても優しい。 子どもの頃から将来の夢を表明させられ、それに向けた効率的な努力を志したり、もっと生産性を上げるための能力の向上を求められたり、そのような直線的な成長が求められているわたしたちの状況は、決してそれが真理というわけではなく、あくまで市場経済というゲームの中で便利な形であるためであると看破する。 だからといっていまある社会の形を変えられるわけではないけれど、そもそも能力は人の中に内在するものではなく、環境との相互作用によって発揮されるものである、という考え方や、人生とはなんらかの目標を目指して右肩上がりになっていくのを目指すのではなく、同じ営みを繰り返す円環的な在り方があるべきなのではないか、という、刷り込まれてきた価値観を覆してくれる主張の数々が印象的。 仕事に疲れたとき、少しページを捲るとその時々に適した示唆が得られそうな一冊だ。

- てん(あわ)@ten_102025年9月11日借りてきたあまり今の自分には刺さらなかった。 元々根をつめて働いたら多分あっという間に再起不能になるとわかっているので、できる分だけやろうってかんじなのでもう。

リチ@richi2025年9月9日読み終わった良かった。ダイヤモンド社発行ということで、ビジネス書ぽいところもあるが、最後にじゃあどうすればいいのか、が、ガツンと提示されているわけでなく、まだまだ割り切れません、みたいなのが、とても共感できて良かった。弱さとは何か、社会が教育の面からも掘り下げていて面白かった。

リチ@richi2025年9月9日読み終わった良かった。ダイヤモンド社発行ということで、ビジネス書ぽいところもあるが、最後にじゃあどうすればいいのか、が、ガツンと提示されているわけでなく、まだまだ割り切れません、みたいなのが、とても共感できて良かった。弱さとは何か、社会が教育の面からも掘り下げていて面白かった。

- yusjan@yusjan2025年9月8日読み終わったReHacQの作者出演回を見て購入 著者が優れたビジネスパーソンを追い求めた結果、うつ病でになり会社を辞めた体験をあげながら、社会がなぜ成長し続けるのか、そこから降りることについて考える作品。 今弱っている人は読まない方がいいだろう。自分にはあまり刺さらなかった。 本から作者の教養の高さが窺えた。そういう本を出すこと自体が再び競争の世界に足を踏み入れていることになるというのが、業が深い

yomitaos@chsy71882025年8月17日読み終わった@ 自宅ビジネス書の類で自身の弱さが語られるとき、それは乗り越えた先にあった現在の成功とセットで語られることがほとんど。なんなら、今のビジネス価値をPRするためのエッセンスとして「弱さ」が使われる。ある種の課題解決を求めて手にした本が、軒並みそんな状況だったから、この本を読むかどうかも少し迷った。 決め手になったのは、この本の刊行時点で著者の病は寛解していないし、はじめたてのビジネスが何かしら成功したわけでもないということ。そして、弱さを乗り越えるのではなく、無理にポジティブに受け入れるでもなく、ただ引き受けて弱いままこのロクでもない社会に戻っていく姿に、弱さを肯定しようとする優しさを感じたからだ。 マッチョで断言主義的で、こんな辛い状況を乗り越えた俺凄い!的なビジネス書あるある要素がまるでない。ダイヤモンド社から刊行されているとは思えない。NewsPicksという古巣を否定しているようにも見えかねないのに、どうしても伝えないといけないことがあるんだという強い矜持を感じた。

yomitaos@chsy71882025年8月17日読み終わった@ 自宅ビジネス書の類で自身の弱さが語られるとき、それは乗り越えた先にあった現在の成功とセットで語られることがほとんど。なんなら、今のビジネス価値をPRするためのエッセンスとして「弱さ」が使われる。ある種の課題解決を求めて手にした本が、軒並みそんな状況だったから、この本を読むかどうかも少し迷った。 決め手になったのは、この本の刊行時点で著者の病は寛解していないし、はじめたてのビジネスが何かしら成功したわけでもないということ。そして、弱さを乗り越えるのではなく、無理にポジティブに受け入れるでもなく、ただ引き受けて弱いままこのロクでもない社会に戻っていく姿に、弱さを肯定しようとする優しさを感じたからだ。 マッチョで断言主義的で、こんな辛い状況を乗り越えた俺凄い!的なビジネス書あるある要素がまるでない。ダイヤモンド社から刊行されているとは思えない。NewsPicksという古巣を否定しているようにも見えかねないのに、どうしても伝えないといけないことがあるんだという強い矜持を感じた。

雨のち晴れ@kotaro2025年8月7日読み始めた読み終わった@ 自宅いわゆるビジネス書では得られない読了感でした。 印象に残った言葉↓ ○「未来からの逆算」と「偶然への感受性」は両立しない ○現在の経済とは「流動性が高い市場経済」 ○リスキリング いつまでも同じことをしてはいけないというささやき ○時代の変化を歓迎し、その流れについていける人間として振る舞うこと。それが加速するこの「社会で求められる人間像」 ○現在の手段化。未来のために今を使ってしまうこと前のめりの脅迫意識 ○映画を早送りで観る人たち。人々が、ますますコスパ・タイパ思考を無自覚に内面化していることの時代性 ○優秀な人とは、実際には「自分の内部リソースの見極めと、必要な外部リソースの調達・提供がうまい人」を指す ○すべての能力は必ず消えゆく。 ○敗者に逃れる場所がないと議論の文化は根付かない ○社会性原理(日本)は、「社会秩序を成り立たせる道徳心を、他者との共感を通じて養うこと」を重視する 経済性原理(アメリカ)は、「比較検討し最も早く確実な手段を選択し目的を達成すること」を重視する アメリカの普通がビジネスの普通になっているかについての驚き ○私には「やりたいこと」よりも、安心して「ここが自分の居場所だ」と思えるチームで働けるかどうかの方が大事です ○結局のところ、社会がどれだけ流動化しても、人はそこまで流動的に生きることはできない ○世の中には、事前にその面白みが想像できないことがたくさんある ○苦しいまま。愚かなまま。弱いまま。僕はこの器を生きる。 ○良いプロセスの中に身を置き続ける。それが今の僕にとってただ1つの大切なこと。

雨のち晴れ@kotaro2025年8月7日読み始めた読み終わった@ 自宅いわゆるビジネス書では得られない読了感でした。 印象に残った言葉↓ ○「未来からの逆算」と「偶然への感受性」は両立しない ○現在の経済とは「流動性が高い市場経済」 ○リスキリング いつまでも同じことをしてはいけないというささやき ○時代の変化を歓迎し、その流れについていける人間として振る舞うこと。それが加速するこの「社会で求められる人間像」 ○現在の手段化。未来のために今を使ってしまうこと前のめりの脅迫意識 ○映画を早送りで観る人たち。人々が、ますますコスパ・タイパ思考を無自覚に内面化していることの時代性 ○優秀な人とは、実際には「自分の内部リソースの見極めと、必要な外部リソースの調達・提供がうまい人」を指す ○すべての能力は必ず消えゆく。 ○敗者に逃れる場所がないと議論の文化は根付かない ○社会性原理(日本)は、「社会秩序を成り立たせる道徳心を、他者との共感を通じて養うこと」を重視する 経済性原理(アメリカ)は、「比較検討し最も早く確実な手段を選択し目的を達成すること」を重視する アメリカの普通がビジネスの普通になっているかについての驚き ○私には「やりたいこと」よりも、安心して「ここが自分の居場所だ」と思えるチームで働けるかどうかの方が大事です ○結局のところ、社会がどれだけ流動化しても、人はそこまで流動的に生きることはできない ○世の中には、事前にその面白みが想像できないことがたくさんある ○苦しいまま。愚かなまま。弱いまま。僕はこの器を生きる。 ○良いプロセスの中に身を置き続ける。それが今の僕にとってただ1つの大切なこと。

ばやし@kwhrbys_sk2025年8月1日読み終わった感想自分の中にある弱さは強さと対極にあるものだと思っていた。でも、強くあろうとする心に弱さがあるのだと気づいたら、自分の弱さが今までと少し違って見えた。 社会を取り巻く矛盾も自分の中の矛盾も簡単に解決することはないけれど、それでも弱さを引き受けて進んでいく。その背中は決して強そうに見えなくてもいいから。

ばやし@kwhrbys_sk2025年8月1日読み終わった感想自分の中にある弱さは強さと対極にあるものだと思っていた。でも、強くあろうとする心に弱さがあるのだと気づいたら、自分の弱さが今までと少し違って見えた。 社会を取り巻く矛盾も自分の中の矛盾も簡単に解決することはないけれど、それでも弱さを引き受けて進んでいく。その背中は決して強そうに見えなくてもいいから。

おもち@omochi_232025年7月22日読んでる自分も弱い側の人間であると思ったから読み始めたが、日本人の文化と能力主義がずれているから辛いのだと書いてあり驚いた。 自分だけが弱いのではないのかもしれない。 いまの日本人はみな苦しみながら働いているのかもしれない。 そう思うと心が軽くなった。 ひとつの見出しが短い文章で簡潔であり、大変読みやすい。移動中でもさっと読めてちょうどよいところで切り上げられる。

おもち@omochi_232025年7月22日読んでる自分も弱い側の人間であると思ったから読み始めたが、日本人の文化と能力主義がずれているから辛いのだと書いてあり驚いた。 自分だけが弱いのではないのかもしれない。 いまの日本人はみな苦しみながら働いているのかもしれない。 そう思うと心が軽くなった。 ひとつの見出しが短い文章で簡潔であり、大変読みやすい。移動中でもさっと読めてちょうどよいところで切り上げられる。

あんぱん@chocopan2025年7月8日読み終わったなんか、この本だけ別の平積み群の上にポンと置かれていて、辺りのどこにも同じ本がなかったから、迷子かなと思ってレジに連れて行った。 強いビジネスパーソンの「強さ」とは何なのか。なぜいまその「強さ」が求められる社会なのか。「強く」なければならないのか。その上で、この人間社会との折り合いをつけるには。 「理性は、後天的な学習機会に恵まれ、病んでいない心身があり、生活に金銭的不安がないなど、何枚もの幸運のカードをコンプリートした状態でだけはじめて発動するラッキーアイテムだった」 「過去の自分が少しでも理性を発揮できていたとしたら、たまたま余裕があったから、幸運だったからに過ぎない」 「愚かさ込みの存在として人間を捉え直さないかぎり、世の中は理性でどんどん息苦しくなっていく」 現代の「未来のために今を使う」姿勢に対して、“時間は割り当てられたものではなく、関係性の中で「生成」していくもの”という考え方があるようだ。死ぬまでになにしたい、そういう考え方自体が現代的なものなのかも。

あんぱん@chocopan2025年7月8日読み終わったなんか、この本だけ別の平積み群の上にポンと置かれていて、辺りのどこにも同じ本がなかったから、迷子かなと思ってレジに連れて行った。 強いビジネスパーソンの「強さ」とは何なのか。なぜいまその「強さ」が求められる社会なのか。「強く」なければならないのか。その上で、この人間社会との折り合いをつけるには。 「理性は、後天的な学習機会に恵まれ、病んでいない心身があり、生活に金銭的不安がないなど、何枚もの幸運のカードをコンプリートした状態でだけはじめて発動するラッキーアイテムだった」 「過去の自分が少しでも理性を発揮できていたとしたら、たまたま余裕があったから、幸運だったからに過ぎない」 「愚かさ込みの存在として人間を捉え直さないかぎり、世の中は理性でどんどん息苦しくなっていく」 現代の「未来のために今を使う」姿勢に対して、“時間は割り当てられたものではなく、関係性の中で「生成」していくもの”という考え方があるようだ。死ぬまでになにしたい、そういう考え方自体が現代的なものなのかも。

こまつな@komatsuna_72025年7月6日読み終わった気軽に読み始めたらすごい金言がたくさんあった 人は感情でしか繋がれない 朝井リョウの生殖記と通じるところがあった kindleで読んだけど本で買い直したい

こまつな@komatsuna_72025年7月6日読み終わった気軽に読み始めたらすごい金言がたくさんあった 人は感情でしか繋がれない 朝井リョウの生殖記と通じるところがあった kindleで読んだけど本で買い直したい

Blueone@bluestuck42025年6月26日読んでる昨日、読書会で対話。色々とわかってきたかも。弱さとは誰もが持っていて、それは人によっていろんな形をとるものだ。ところが、特定の形の弱さが炙り出される現代では、その弱さをさらけ出す羽目になりかねず、というか「弱さ」として差し出され、それが生きづらさや収入といった問題にもつながりうる。 自分の「弱さ」を克服しようとせず、外側の環境やルールを変える、他の人との相互作用を生み出す、そういうことで状況を変えられたりするのかな。

Blueone@bluestuck42025年6月26日読んでる昨日、読書会で対話。色々とわかってきたかも。弱さとは誰もが持っていて、それは人によっていろんな形をとるものだ。ところが、特定の形の弱さが炙り出される現代では、その弱さをさらけ出す羽目になりかねず、というか「弱さ」として差し出され、それが生きづらさや収入といった問題にもつながりうる。 自分の「弱さ」を克服しようとせず、外側の環境やルールを変える、他の人との相互作用を生み出す、そういうことで状況を変えられたりするのかな。

Blueone@bluestuck42025年6月24日読んでる問題意識にはすごく共感する一方で、なんだかどこにも抜け出せない閉塞感(?)を感じ続けていて、もやもやしながら読んでいる。 この人のいう「弱さ」というものに違和感があるのかな〜よくわかんないな〜

Blueone@bluestuck42025年6月24日読んでる問題意識にはすごく共感する一方で、なんだかどこにも抜け出せない閉塞感(?)を感じ続けていて、もやもやしながら読んでいる。 この人のいう「弱さ」というものに違和感があるのかな〜よくわかんないな〜

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年6月22日読み終わったとても良かった。 本の内容と少し違うけど、すごいオラオラなイメージ(本の中で書かれていたような「強いビジネスマン」ばっかりな感じ)のNewsPicksが『他者と働く』『世界は贈与でできている』を出版したのは意外だなと思っていた。井上さんの「希望を灯そう」の文章も、オラオラなイメージと違って柔和なイメージだった。 わたしはとてもいろいろな面で脆弱で、それでもなんとか脆弱なまま生きていくのだと思っているので、共感するところも多かった。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年6月22日読み終わったとても良かった。 本の内容と少し違うけど、すごいオラオラなイメージ(本の中で書かれていたような「強いビジネスマン」ばっかりな感じ)のNewsPicksが『他者と働く』『世界は贈与でできている』を出版したのは意外だなと思っていた。井上さんの「希望を灯そう」の文章も、オラオラなイメージと違って柔和なイメージだった。 わたしはとてもいろいろな面で脆弱で、それでもなんとか脆弱なまま生きていくのだと思っているので、共感するところも多かった。

ぼくは自然と暮らしたい@setoforever2025年5月20日読み終わった息子に起こされて目が冴えたので、朝から弱さ考、を読了。 自身がどうありたいか、というよりどう在らなくちゃいけないかという脅迫概念のようなものを社会や周りから時に表立って、時に自分で勝手に感じて、「うぅ」ってなることあるなぁなんて、自分を重ねて読んだ。弱さは逃げや悪ではないことを考えさせられた。

ぼくは自然と暮らしたい@setoforever2025年5月20日読み終わった息子に起こされて目が冴えたので、朝から弱さ考、を読了。 自身がどうありたいか、というよりどう在らなくちゃいけないかという脅迫概念のようなものを社会や周りから時に表立って、時に自分で勝手に感じて、「うぅ」ってなることあるなぁなんて、自分を重ねて読んだ。弱さは逃げや悪ではないことを考えさせられた。 さがわ/広告会社の採用人事@tkmsgw762025年5月14日読み終わった読書メモ『弱さ考』の読書メモ (著:井上 慎平さん) 📌「弱い」ままにどう生きるか 漠然とした焦りと不安に向き合いながら歩いてきた自分を受け止めて、弱さを知ることでまた強さを知る。何のために毎日頑張るのかを、新しい角度から問うことができる一冊でした。良い意味で、とても重い。 📝読書メモ ・個人の考え方や価値観は思った以上に社会からの影響を受けていて、個人の弱さについて考えることは社会について考えることでもある。 ・現代は変化を基軸にしているが、人類は長い間ずっと「変化しないこと」を軸として生きてきた。 ・会社は「競争と負債」があるからこそ変化と成長を続けなければならず、その中で働く個人もまた成長のプレッシャーとは無縁ではいられなくなる。 ・目的はいつでも手段よりも先、つまり未来の側にある。問い方次第で、現在という時間は未来の目的のための手段になってしまう。 ・テクノロジーは時間をプレゼントしてくれたけれども、その時間は放置されず生産性向上のためのリソースになった。 ・社会は加速度的に変化し、どんどん未来がわからなくなり、その不安から人々はより活動的になる。 ・「戸惑いの心」をさらけ出すことで、相手も戸惑いの心で応じてくれるようになり、真に人間的な言葉に繋がる。 ・「誰でもわかる」ではなく「自分にしかわからない」を育て、自分自身の固有の価値に気付く小さな幸福論。 ・効率的に時間を使う考え方ではなく、ものごととの繋がりから「時間を生み出す」考え方へ。 ・よりよい明日を追い続ける直線的な世界観を更新しない限り、焦りは消えない。 ・人生にはどうにもならないことはある。重要なのは自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスではない。

さがわ/広告会社の採用人事@tkmsgw762025年5月14日読み終わった読書メモ『弱さ考』の読書メモ (著:井上 慎平さん) 📌「弱い」ままにどう生きるか 漠然とした焦りと不安に向き合いながら歩いてきた自分を受け止めて、弱さを知ることでまた強さを知る。何のために毎日頑張るのかを、新しい角度から問うことができる一冊でした。良い意味で、とても重い。 📝読書メモ ・個人の考え方や価値観は思った以上に社会からの影響を受けていて、個人の弱さについて考えることは社会について考えることでもある。 ・現代は変化を基軸にしているが、人類は長い間ずっと「変化しないこと」を軸として生きてきた。 ・会社は「競争と負債」があるからこそ変化と成長を続けなければならず、その中で働く個人もまた成長のプレッシャーとは無縁ではいられなくなる。 ・目的はいつでも手段よりも先、つまり未来の側にある。問い方次第で、現在という時間は未来の目的のための手段になってしまう。 ・テクノロジーは時間をプレゼントしてくれたけれども、その時間は放置されず生産性向上のためのリソースになった。 ・社会は加速度的に変化し、どんどん未来がわからなくなり、その不安から人々はより活動的になる。 ・「戸惑いの心」をさらけ出すことで、相手も戸惑いの心で応じてくれるようになり、真に人間的な言葉に繋がる。 ・「誰でもわかる」ではなく「自分にしかわからない」を育て、自分自身の固有の価値に気付く小さな幸福論。 ・効率的に時間を使う考え方ではなく、ものごととの繋がりから「時間を生み出す」考え方へ。 ・よりよい明日を追い続ける直線的な世界観を更新しない限り、焦りは消えない。 ・人生にはどうにもならないことはある。重要なのは自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスではない。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年5月1日読み終わったP270 生まれながらに上等なわけじゃない。自分の意志で努力を重ねたといっても、それもたまたま努力できる環境に、「努力しよう」という意欲を持てるような環境にいただけだ。 P284 偶然性の感覚さえ手放さなければ、どれだけ理解不能でも、その人を「排除せよ」という話にはならない ☘️ 私という人間が私のようになったのは、ただの偶然性によるものである。 私はながらく自分のなかにある「優生思想」や、それによる他者へのマウント的目線を嗜められずにいたんだけど、この本のおかげでようやく、そんな私という人間の性質に向き合うことができそうだ……

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年5月1日読み終わったP270 生まれながらに上等なわけじゃない。自分の意志で努力を重ねたといっても、それもたまたま努力できる環境に、「努力しよう」という意欲を持てるような環境にいただけだ。 P284 偶然性の感覚さえ手放さなければ、どれだけ理解不能でも、その人を「排除せよ」という話にはならない ☘️ 私という人間が私のようになったのは、ただの偶然性によるものである。 私はながらく自分のなかにある「優生思想」や、それによる他者へのマウント的目線を嗜められずにいたんだけど、この本のおかげでようやく、そんな私という人間の性質に向き合うことができそうだ……

いくぽぽ@ikureadsbooks2025年4月30日読んでる社会人として仕事を始めてから、有意義ではない時間の耐え難さ、役に立たないことへの不安、そういった焦燥感を感じざるをえない感じ、かなり思い当たる。ゆっくり休むことが難しく、せっかくの休みだからと予定を詰め込み余計に疲れつつも自分の肯定に必要でやめられない。

いくぽぽ@ikureadsbooks2025年4月30日読んでる社会人として仕事を始めてから、有意義ではない時間の耐え難さ、役に立たないことへの不安、そういった焦燥感を感じざるをえない感じ、かなり思い当たる。ゆっくり休むことが難しく、せっかくの休みだからと予定を詰め込み余計に疲れつつも自分の肯定に必要でやめられない。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月29日読んでる@ 本屋イトマイP117 実は「能力」そのものが存在しないという衝撃の主張と出会った。 P118 鈴木いわく、「コミュ力」「論理的思考力」のように、「能力」をあたかも引き出しに入ったモノのごとく「個人の内側に存在するもの」と捉える「モノ的」能力観は、間違っている。 P119 そもそも、相手や場あってのコミュニケーションを個人の属性として測ろうとする時点で、「コミュ力」という考え方は始めから破綻しているのだ ☘️ めちゃくちゃ楽になる考え方だ……

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月29日読んでる@ 本屋イトマイP117 実は「能力」そのものが存在しないという衝撃の主張と出会った。 P118 鈴木いわく、「コミュ力」「論理的思考力」のように、「能力」をあたかも引き出しに入ったモノのごとく「個人の内側に存在するもの」と捉える「モノ的」能力観は、間違っている。 P119 そもそも、相手や場あってのコミュニケーションを個人の属性として測ろうとする時点で、「コミュ力」という考え方は始めから破綻しているのだ ☘️ めちゃくちゃ楽になる考え方だ……

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月28日読んでるタイトルだけ見たら「よくある自己啓発ものかな……」と思ってしまって敬遠していたんだけど、おすすめされて読んでみたらとっても良い! 私自身、弱く在ることは歓迎されないことだと思っていて、できることが少ない・社会的能力に欠けている自分のことが受け入れられなくてしんどかった。けど、こういう考えそのものが上から目線で傲慢なんだと、この本のおかげで気づき始めている。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月28日読んでるタイトルだけ見たら「よくある自己啓発ものかな……」と思ってしまって敬遠していたんだけど、おすすめされて読んでみたらとっても良い! 私自身、弱く在ることは歓迎されないことだと思っていて、できることが少ない・社会的能力に欠けている自分のことが受け入れられなくてしんどかった。けど、こういう考えそのものが上から目線で傲慢なんだと、この本のおかげで気づき始めている。

朝霧あき@asagiriaki2025年4月12日読んでる@ 自宅現代社会のしんどさについて考える本。ビジネス書のような見た目だけど、著者の雑な妄想ではなく、様々な理論を参照しつつ、理論と体験を交えた論考である。

朝霧あき@asagiriaki2025年4月12日読んでる@ 自宅現代社会のしんどさについて考える本。ビジネス書のような見た目だけど、著者の雑な妄想ではなく、様々な理論を参照しつつ、理論と体験を交えた論考である。

semi@hirakegoma2025年4月11日読み終わった境遇を自分に重ねつつ、しかもまさに日頃考えているようなことが書かれていて、今の自分に刺さる本だった。上から理屈で抑えることもなく、友人が語っているような親しみやすさもあった。 メンタルを崩した後では、自分の弱さを認めてあげることが回復の一歩になることがあるが、仕事の中では常に成長し続ける強いビジネスパーソン像を求められるため、自分の中にある「弱さ」と、求められる「強さ」の間のジレンマでさらに消耗していく。「弱さ」を認めたことで回復したはずなのに、「弱さ」を知る前の方が楽だったような。 本書の前半はどちらかというと「強さ考」と言った方が良いように、「強さ」への著者なりの考察が示される。「強さ」が絶対的でないことを理解はするが、それでも怖い。最後まで読んでも何か完全に解放されるわけではないけれども、「弱さ」をあくまで引き受けた上で、怖がりながらでも、もがきつつ歩んでいく姿に、勇気をもらえるような、応援したくなるような、そんな気がした。

semi@hirakegoma2025年4月11日読み終わった境遇を自分に重ねつつ、しかもまさに日頃考えているようなことが書かれていて、今の自分に刺さる本だった。上から理屈で抑えることもなく、友人が語っているような親しみやすさもあった。 メンタルを崩した後では、自分の弱さを認めてあげることが回復の一歩になることがあるが、仕事の中では常に成長し続ける強いビジネスパーソン像を求められるため、自分の中にある「弱さ」と、求められる「強さ」の間のジレンマでさらに消耗していく。「弱さ」を認めたことで回復したはずなのに、「弱さ」を知る前の方が楽だったような。 本書の前半はどちらかというと「強さ考」と言った方が良いように、「強さ」への著者なりの考察が示される。「強さ」が絶対的でないことを理解はするが、それでも怖い。最後まで読んでも何か完全に解放されるわけではないけれども、「弱さ」をあくまで引き受けた上で、怖がりながらでも、もがきつつ歩んでいく姿に、勇気をもらえるような、応援したくなるような、そんな気がした。

橋本吉央@yoshichiha2025年4月6日読み終わった良い本だった。 自分が自分の人生、生き方をコントロールしてきた、コントロールしきれるという感覚は、幻想であり、自分から見える世界を単純な物語的に認識するしかない人間の癖でそのようになってしまう。 実際には、自分の現在地に至るまでには、さまざまな要因、可能性があり、その中で結果として現在の自分が実現している。 自分がコントロールできること、自分にはコントロールできないこと、の中でその時々に応じてアクセルとブレーキのバランスをとっていくしかないのだよなと思う。

橋本吉央@yoshichiha2025年4月6日読み終わった良い本だった。 自分が自分の人生、生き方をコントロールしてきた、コントロールしきれるという感覚は、幻想であり、自分から見える世界を単純な物語的に認識するしかない人間の癖でそのようになってしまう。 実際には、自分の現在地に至るまでには、さまざまな要因、可能性があり、その中で結果として現在の自分が実現している。 自分がコントロールできること、自分にはコントロールできないこと、の中でその時々に応じてアクセルとブレーキのバランスをとっていくしかないのだよなと思う。

橋本吉央@yoshichiha2025年4月5日まだ読んでるこの本は、ブックガイドでもあるかもしれない。現代のビジネス的価値観の苦しさとどう向かうのか、本書の中で著者の井上さんがさまざまな本から、必死で手繰った蜘蛛の糸のようにヒントを探していくそのプロセスもさることながら、共感の強かったトピックについては、参考文献を読むことでより自分の視野を豊かにすることができるのではないか。

橋本吉央@yoshichiha2025年4月5日まだ読んでるこの本は、ブックガイドでもあるかもしれない。現代のビジネス的価値観の苦しさとどう向かうのか、本書の中で著者の井上さんがさまざまな本から、必死で手繰った蜘蛛の糸のようにヒントを探していくそのプロセスもさることながら、共感の強かったトピックについては、参考文献を読むことでより自分の視野を豊かにすることができるのではないか。

- 篠田真貴子@makikoshinoda2025年3月19日読み終わった何が著者を「できるビジネスパーソン」像へと駆り立てたのか。 本書は駆り立てられた結果、双極性障害を発症した著者が、それでも弱さと共に生きていくべく、「弱さ」とは何か、どう解釈すれば「強さ」を求める社会で生きていけるか、考察の道のりを記した作品だ。 しかし、そもそもの出発点である冒頭の問いは、あまり深掘りされていない。 著者にとって自明なのだろうか。もしかして、私がこの点を疑問に感じること自体に、恵まれた勝ち組の分かって無さが表出しているのだろうか。マリー・アントワネットが「パンがなければお菓子を食べたら良いのに」と言ったくらい、私はズレているのだろうか。

一世@seedo812025年3月14日読了。「NewsPicksパブリッシング」創刊編集で、激務の結果として鬱を発症してしまった井上氏の著作。編集が今野良介氏だったので、告知みて買っちゃいました(編集者で選んで本買うのもだいぶマニアックかと思いますけど)。 テーマがテーマだけにちょっと重いかな・・と思いながらページをめくりはじめましたが、井上氏の言葉がしみこむように語りかけてきて、気がついたら一晩で読み終えてしまいました。 前半は自分語りで、中盤は様々な書籍を引用しながら「働くとは?」「経済とは?」「自分らしさとは?」のようなことが語られ、最後にNetflixの「LIGHTHOUSE」(星野源×若林正恭のトーク番組)を引用したエンディングへと向かうドキュメンタリーのような構成。特に、最後の「LIGHTHOUSE」からの件が、とてもリアルで・・社会や人と向き合う時の「目線とは?」みたいなことを考えさせられます。 そもそも自分はメンタルがあまり強くないし、集団行動と他者からの束縛が嫌いなので、大きな会社で働く未来から早々に離脱をしてしまいました。アメリカから戻ってきて東京に住むことも考えたけど、それも2週間くらいで「無理」となりました(苦笑) けれども、時々は組織の中でバリバリと働いている人たちをみて「自分もそっちの道を選んでいたらどうなっていたかな」なんて考える時もあり・・・だけど、この本を読む限りでは、きっと著者と同じような悩みを抱えていたことでしょう。それくらいリアルな言葉が並んでいる本でした。 あとは弱さを考えることが強さを考えることに繋がっていく論理の中で、ジョセフ・ヘンリック氏の名著『WEIRD』の引用があります。改めて、井上氏解釈で読んでいくと、これが日米のブランディングについての基礎理解と異なっているように見えてきました(そう考えたことはなかったけど)。 イケイケでキラキラな人生観に「ん?」と思う方には、ぜひ一読を・・可能ならば若いうちにお勧めしたい一冊です。引用されている本も良書ばかりですので、一種のブックガイドとして読むことも出来ますよ。 ● 強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考(井上慎平、2025年、ダイヤモンド社)

一世@seedo812025年3月14日読了。「NewsPicksパブリッシング」創刊編集で、激務の結果として鬱を発症してしまった井上氏の著作。編集が今野良介氏だったので、告知みて買っちゃいました(編集者で選んで本買うのもだいぶマニアックかと思いますけど)。 テーマがテーマだけにちょっと重いかな・・と思いながらページをめくりはじめましたが、井上氏の言葉がしみこむように語りかけてきて、気がついたら一晩で読み終えてしまいました。 前半は自分語りで、中盤は様々な書籍を引用しながら「働くとは?」「経済とは?」「自分らしさとは?」のようなことが語られ、最後にNetflixの「LIGHTHOUSE」(星野源×若林正恭のトーク番組)を引用したエンディングへと向かうドキュメンタリーのような構成。特に、最後の「LIGHTHOUSE」からの件が、とてもリアルで・・社会や人と向き合う時の「目線とは?」みたいなことを考えさせられます。 そもそも自分はメンタルがあまり強くないし、集団行動と他者からの束縛が嫌いなので、大きな会社で働く未来から早々に離脱をしてしまいました。アメリカから戻ってきて東京に住むことも考えたけど、それも2週間くらいで「無理」となりました(苦笑) けれども、時々は組織の中でバリバリと働いている人たちをみて「自分もそっちの道を選んでいたらどうなっていたかな」なんて考える時もあり・・・だけど、この本を読む限りでは、きっと著者と同じような悩みを抱えていたことでしょう。それくらいリアルな言葉が並んでいる本でした。 あとは弱さを考えることが強さを考えることに繋がっていく論理の中で、ジョセフ・ヘンリック氏の名著『WEIRD』の引用があります。改めて、井上氏解釈で読んでいくと、これが日米のブランディングについての基礎理解と異なっているように見えてきました(そう考えたことはなかったけど)。 イケイケでキラキラな人生観に「ん?」と思う方には、ぜひ一読を・・可能ならば若いうちにお勧めしたい一冊です。引用されている本も良書ばかりですので、一種のブックガイドとして読むことも出来ますよ。 ● 強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考(井上慎平、2025年、ダイヤモンド社)