友だち幻想 (ちくまプリマー新書)

56件の記録

ヒルク@hilk-yomuzo2026年1月18日読み終わった借りてきた図書館適当セレクト本。友人関係というのは個人的に最近のテーマなのでこの手の本は沢山読みたい。読みやすくて一瞬で読了。帯にも書かれているけど、中高生に読んでほしいですね。友達は素晴らしいが無理するものではないよと教えてくれる本。

ヒルク@hilk-yomuzo2026年1月18日読み終わった借りてきた図書館適当セレクト本。友人関係というのは個人的に最近のテーマなのでこの手の本は沢山読みたい。読みやすくて一瞬で読了。帯にも書かれているけど、中高生に読んでほしいですね。友達は素晴らしいが無理するものではないよと教えてくれる本。 潮屋モロウ@Shioya_Morow2026年1月13日買った読み終わったかつて中学の時の課題図書に指定されて嫌々読んだが今読み返してみるともっとあのときまじめに読んでいればよかったと思う内容だった。

潮屋モロウ@Shioya_Morow2026年1月13日買った読み終わったかつて中学の時の課題図書に指定されて嫌々読んだが今読み返してみるともっとあのときまじめに読んでいればよかったと思う内容だった。

霞を喰らう@kznodogma2025年11月1日読み終わった学者先生の本は、とあるケースに「社会学ならこう答える」と理論を当てはめ提示してくれる本が大半と思ってる。それが悪いわけじゃないし、良いときもある。この著者は理論からもう少し踏み込んで道を示してくれる。かといって、それが押し付けがましくもなく、寄り添う形で文章が連なってる。この本を手に取ろうとする人は、人との距離感に迷ってる人だと思うから、そんな人にはこのくらい誰かが関与してくれる、それでいて自分で行動するための余白も用意してくれる本が丁度いい。僕がそうだったように。

霞を喰らう@kznodogma2025年11月1日読み終わった学者先生の本は、とあるケースに「社会学ならこう答える」と理論を当てはめ提示してくれる本が大半と思ってる。それが悪いわけじゃないし、良いときもある。この著者は理論からもう少し踏み込んで道を示してくれる。かといって、それが押し付けがましくもなく、寄り添う形で文章が連なってる。この本を手に取ろうとする人は、人との距離感に迷ってる人だと思うから、そんな人にはこのくらい誰かが関与してくれる、それでいて自分で行動するための余白も用意してくれる本が丁度いい。僕がそうだったように。

いるかれもん@reads-dolphin2025年9月28日読み終わった学び!昨日まで読んでいた『他者といる技法』の第6章を優しく噛み砕いた様な内容だったと思う。合わせて読むことで双方の理解が促進された気がする。中高生が抱く繊細な人間関係の問題について、クールな視点で現実的な助言をくれるような一冊だった。教員を目指している人にも是非読んでほしいと思うし、学部生の時読んでいたら学級経営の見方とかも変わっていたかもしれない。最後の「コミュニケーション阻害語」は現実的ですぐにでも実践できるアドバイスでよかった。そういえば「KY(空気読めない)」って最近聞かないな。

いるかれもん@reads-dolphin2025年9月28日読み終わった学び!昨日まで読んでいた『他者といる技法』の第6章を優しく噛み砕いた様な内容だったと思う。合わせて読むことで双方の理解が促進された気がする。中高生が抱く繊細な人間関係の問題について、クールな視点で現実的な助言をくれるような一冊だった。教員を目指している人にも是非読んでほしいと思うし、学部生の時読んでいたら学級経営の見方とかも変わっていたかもしれない。最後の「コミュニケーション阻害語」は現実的ですぐにでも実践できるアドバイスでよかった。そういえば「KY(空気読めない)」って最近聞かないな。

ゆう@yu_05152025年8月16日読み終わった面白かった。サラッと読めてしまう本。 他人は自分とは違うこと、全てを受け入れてくれるような都合の良い存在は恋人でも友達でもいないこと。 分かり合えない人とは仲良くなる努力はせず距離を保つこと。 要するにそんなことを書いている本。 若い子向けに書かれているだけに、やっぱり大人よりも若い子の方が読んだ方がいい。大人になったらある程度人との付き合い方や距離の保ち方もわかるようになるけど、思春期の頃は私も一番人間関係が辛かったように思う。難しいことも書かれていないし、実際どうしたらいいのかにもわかりやすく言及してるし、友達のことでモヤモヤしてる人に読んでほしい。

ゆう@yu_05152025年8月16日読み終わった面白かった。サラッと読めてしまう本。 他人は自分とは違うこと、全てを受け入れてくれるような都合の良い存在は恋人でも友達でもいないこと。 分かり合えない人とは仲良くなる努力はせず距離を保つこと。 要するにそんなことを書いている本。 若い子向けに書かれているだけに、やっぱり大人よりも若い子の方が読んだ方がいい。大人になったらある程度人との付き合い方や距離の保ち方もわかるようになるけど、思春期の頃は私も一番人間関係が辛かったように思う。難しいことも書かれていないし、実際どうしたらいいのかにもわかりやすく言及してるし、友達のことでモヤモヤしてる人に読んでほしい。

ゆう@yu_05152025年8月15日読んでるだいぶ前に古本で買った「友だち幻想」を読んでいる。10代向けなのかなと思ってたけど、大人が読んでもちゃんと面白い。 大人になったら嫌な人はなるべく関わらないようにすることができるけど、学校って毎日同じメンツで朝から夕方まで過ごさないといけないから尚更嫌な人の嫌なところは目につく。子供の頃の方が人間関係にずっと悩んでいたと思う。大人になってからは自分で選べるからずっと楽になったなって思う。とても自分らしく生きられるようになった。

ゆう@yu_05152025年8月15日読んでるだいぶ前に古本で買った「友だち幻想」を読んでいる。10代向けなのかなと思ってたけど、大人が読んでもちゃんと面白い。 大人になったら嫌な人はなるべく関わらないようにすることができるけど、学校って毎日同じメンツで朝から夕方まで過ごさないといけないから尚更嫌な人の嫌なところは目につく。子供の頃の方が人間関係にずっと悩んでいたと思う。大人になってからは自分で選べるからずっと楽になったなって思う。とても自分らしく生きられるようになった。

つばめ@swallow32025年7月22日読み終わった人間関係がしんどいのって自分が正しいと思う考え方が相手と一致しない、それを埋めようとしすぎるところにあるんだなと改めて気づいた。 "100%自分と同じ考えの人はいない。" 分かっているはずなのにそこで悩むことが多いから忘れないようにしたい。 「うざい」とか「ムカつく」っていう言葉が、自分と相手が違うことを受け入れず折り合おうとする意欲を遮断する言葉というのはなるほどなあと思った。 違和感を持つことにも色々な状況とか気持ちがあってもそれを1つの言葉にまとめてしまわず、自分なりに具体的に言葉にしていきたいなと思う。

つばめ@swallow32025年7月22日読み終わった人間関係がしんどいのって自分が正しいと思う考え方が相手と一致しない、それを埋めようとしすぎるところにあるんだなと改めて気づいた。 "100%自分と同じ考えの人はいない。" 分かっているはずなのにそこで悩むことが多いから忘れないようにしたい。 「うざい」とか「ムカつく」っていう言葉が、自分と相手が違うことを受け入れず折り合おうとする意欲を遮断する言葉というのはなるほどなあと思った。 違和感を持つことにも色々な状況とか気持ちがあってもそれを1つの言葉にまとめてしまわず、自分なりに具体的に言葉にしていきたいなと思う。

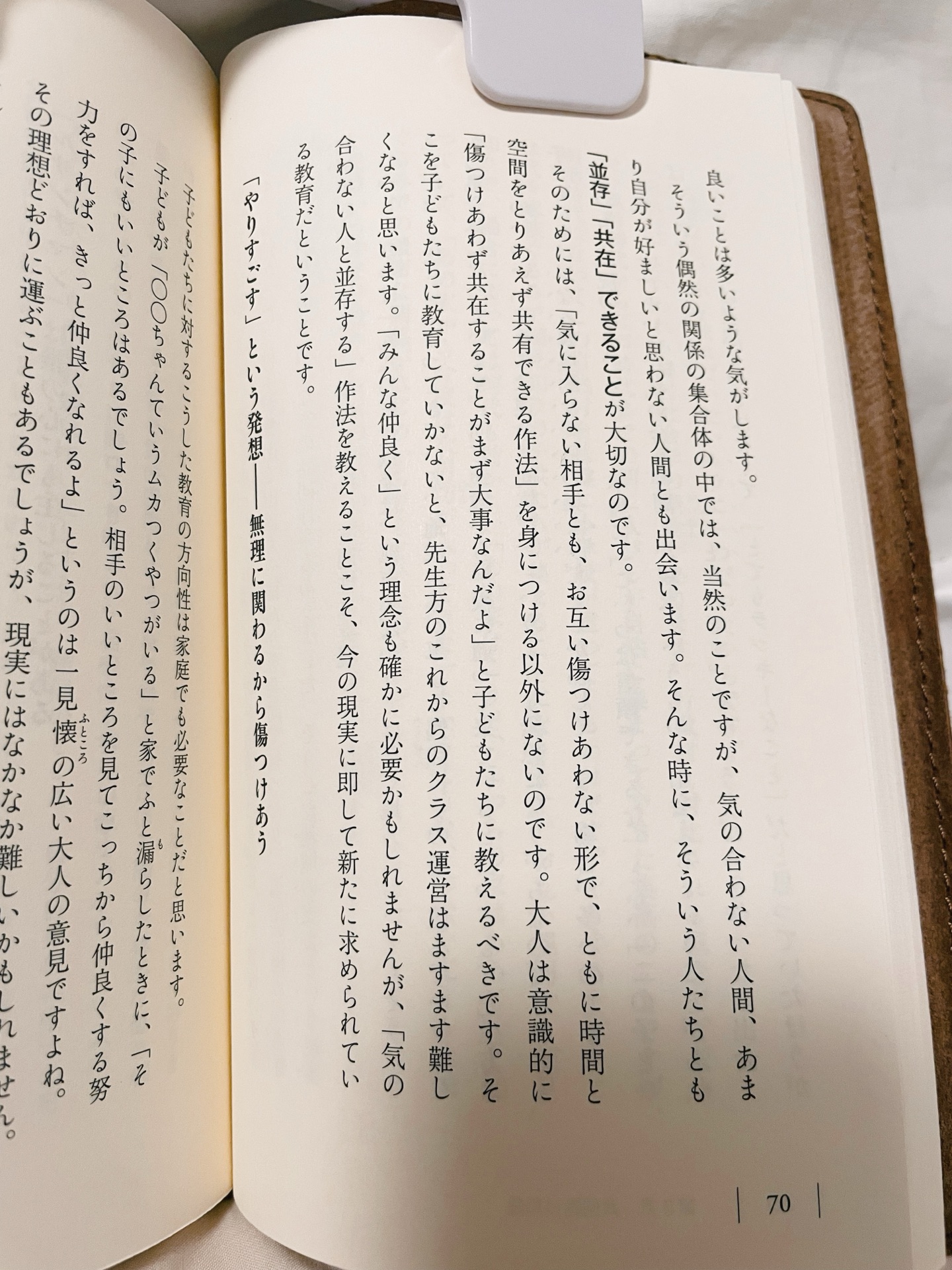

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年7月10日読み終わった発売が2008年で、ずーっと本屋さんの平台に置かれ続けているなんてすごいなと思い読んでみた。ずっと読まれているのがとてもよくわかる名著だった、内容も全く色褪せない。もっと前に読みたかった!と思ったけれど、今この自分だからこそ響く本だとも思う。 「気の合わない人とも、お互い傷つけあわない形で、ともに時間と空間をとりあえず共有できる作法」について「並存性」というキーワードで述べられていて、これは学校という狭い世界で過ごさざるを得ない子どもによく伝えたいことだなと思う。 サブタイトルに「人と人の<つながり>を考える」とあって、友だちだけでなく家族を含めた他者との関わりについて全般的に書かれているのがとても良かった。何度でも読み返したいし、子どもにも読んでもらいたい本。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年7月10日読み終わった発売が2008年で、ずーっと本屋さんの平台に置かれ続けているなんてすごいなと思い読んでみた。ずっと読まれているのがとてもよくわかる名著だった、内容も全く色褪せない。もっと前に読みたかった!と思ったけれど、今この自分だからこそ響く本だとも思う。 「気の合わない人とも、お互い傷つけあわない形で、ともに時間と空間をとりあえず共有できる作法」について「並存性」というキーワードで述べられていて、これは学校という狭い世界で過ごさざるを得ない子どもによく伝えたいことだなと思う。 サブタイトルに「人と人の<つながり>を考える」とあって、友だちだけでなく家族を含めた他者との関わりについて全般的に書かれているのがとても良かった。何度でも読み返したいし、子どもにも読んでもらいたい本。

とりけらもち@torikera_mochi2024年9月10日読み終わった人に寄り添いたいと思うがあまり、距離感の取り方を間違えたり、自分と同一視してしまったりという節があるから、自分以外は全て「他者」って考え方は常に心に留めておきたいと思った。 あと好きな人、推し、親友等々に対して友だち幻想抱きがちだな〜とも。期待しない方がいいなんて分かりきってるのにね。 でもなんだかんだ人間関係構築が闇だった高校時代のトラブルの数々も必要だったというか、乗り越えることで自分をアップデートする過程だったのかな。もう笑い話にできるくらい消化できてるからルサンチマンに囚われてはいないのかな現状。 父が超絶スポ根人間みたいな思想をしているから、幼い頃はだいぶ影響を受けてて、みんな仲良し!分かり合える!とかむさ苦しさを纏ったお子様だったんだけど、大学なり就活なりでこれまでより多くの人と関わるようになって合う人合わない人いるのは分かったのと、そういう人たちとむやみに自分を削ってまで合わせなくてもいいんだっていうのも学べた気がする。人からどう見られるか気になるし、いい顔しちゃいがちだけど、八方美人で媚び売ってるんじゃなくて、最低限の礼儀として親切な振る舞いをしているんだ!と認識出来たら良いかな!と思った。 あとちょっと外れるけど、若者言葉が世代、学校、クラス内等での同調圧力によって広まってる、使用せざるを得ない状況になってるのでは?という見解はとても興味深かった。ポジティブに連帯感とか仲間意識みたいな効果を持つと思ってたから、ネガティブ側の視点は新鮮で面白かった。考察の余地ありまくり。

とりけらもち@torikera_mochi2024年9月10日読み終わった人に寄り添いたいと思うがあまり、距離感の取り方を間違えたり、自分と同一視してしまったりという節があるから、自分以外は全て「他者」って考え方は常に心に留めておきたいと思った。 あと好きな人、推し、親友等々に対して友だち幻想抱きがちだな〜とも。期待しない方がいいなんて分かりきってるのにね。 でもなんだかんだ人間関係構築が闇だった高校時代のトラブルの数々も必要だったというか、乗り越えることで自分をアップデートする過程だったのかな。もう笑い話にできるくらい消化できてるからルサンチマンに囚われてはいないのかな現状。 父が超絶スポ根人間みたいな思想をしているから、幼い頃はだいぶ影響を受けてて、みんな仲良し!分かり合える!とかむさ苦しさを纏ったお子様だったんだけど、大学なり就活なりでこれまでより多くの人と関わるようになって合う人合わない人いるのは分かったのと、そういう人たちとむやみに自分を削ってまで合わせなくてもいいんだっていうのも学べた気がする。人からどう見られるか気になるし、いい顔しちゃいがちだけど、八方美人で媚び売ってるんじゃなくて、最低限の礼儀として親切な振る舞いをしているんだ!と認識出来たら良いかな!と思った。 あとちょっと外れるけど、若者言葉が世代、学校、クラス内等での同調圧力によって広まってる、使用せざるを得ない状況になってるのでは?という見解はとても興味深かった。ポジティブに連帯感とか仲間意識みたいな効果を持つと思ってたから、ネガティブ側の視点は新鮮で面白かった。考察の余地ありまくり。 あぐり@aguriiii_11232024年3月20日買った読み終わった@ 自宅大学のレポート課題として。 現代の若者を「人と人とのつながりをとても重視していると同時に、人とのつながりをどのように築き上げたらよいのかという問題について悩み、人とのつながりに自信をもてなくなっている」と指摘した上で、人とのつながりの作法について要点を絞って論じている。 比較的読みやすかった。

あぐり@aguriiii_11232024年3月20日買った読み終わった@ 自宅大学のレポート課題として。 現代の若者を「人と人とのつながりをとても重視していると同時に、人とのつながりをどのように築き上げたらよいのかという問題について悩み、人とのつながりに自信をもてなくなっている」と指摘した上で、人とのつながりの作法について要点を絞って論じている。 比較的読みやすかった。