松田茉莉

@cotomato

さざなみぶんがくという名前で本を作っています。

- 2026年2月24日

私的読食録堀江敏幸,角田光代読み終わった買った堀江さんと角田さんによる小説に登場する食べ物についてまずかったとか、個人的な食の体験などが読める往復エッセイ。小説家視点で作中に登場する食べ物はこう掘り下げるのか、とか勉強になる。男性、女性で取り上げ方や作品なり食に対する姿勢が違うのもおもしろい。取り上げる作品も幅広くて、清少納言から川上未映子など、海外の作家も勿論。読みたい本確実に増えます。

私的読食録堀江敏幸,角田光代読み終わった買った堀江さんと角田さんによる小説に登場する食べ物についてまずかったとか、個人的な食の体験などが読める往復エッセイ。小説家視点で作中に登場する食べ物はこう掘り下げるのか、とか勉強になる。男性、女性で取り上げ方や作品なり食に対する姿勢が違うのもおもしろい。取り上げる作品も幅広くて、清少納言から川上未映子など、海外の作家も勿論。読みたい本確実に増えます。 - 2026年2月24日

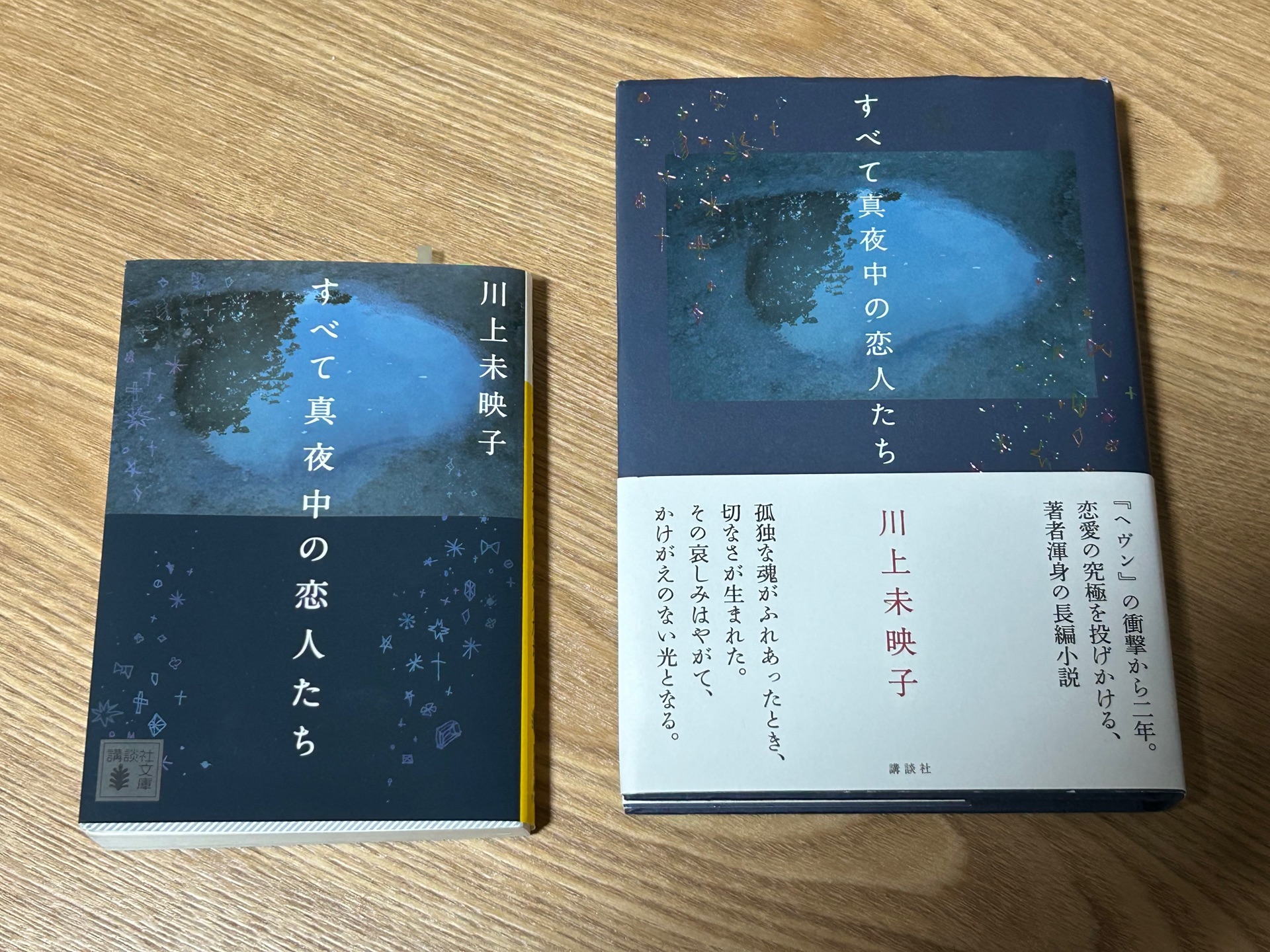

すべて真夜中の恋人たち川上未映子読み終わった買ったかつて読んだ単行本発売された時も買ってずっと持っているけど、映画化と冬の季節に読みたくて文庫も購入。 ひとつひとつのことばが本当に美しくて、冬子と三束さんの関係性もいとおしくて、再読したのは本当に久しぶりなのだけど読めて多幸感を味わえる。 すべて真夜中の恋人たちというタイトルが生まれるシーンに、胸がぎゅっと切なくなる。 川上弘美さんの『センセイの鞄』に並ぶ年上の男性との恋愛小説だと個人的に思っている。

すべて真夜中の恋人たち川上未映子読み終わった買ったかつて読んだ単行本発売された時も買ってずっと持っているけど、映画化と冬の季節に読みたくて文庫も購入。 ひとつひとつのことばが本当に美しくて、冬子と三束さんの関係性もいとおしくて、再読したのは本当に久しぶりなのだけど読めて多幸感を味わえる。 すべて真夜中の恋人たちというタイトルが生まれるシーンに、胸がぎゅっと切なくなる。 川上弘美さんの『センセイの鞄』に並ぶ年上の男性との恋愛小説だと個人的に思っている。

- 2026年2月17日

- 2026年2月16日

- 2026年2月13日

- 2026年2月13日

神様の質問 ─ きくことは、ぼうけんだ ─ 子どもたちが抱えている素朴な疑問に、大人のスペシャリスト40人が全力で回答!クエスチョナリー編集部大久保洋一借りてきた読み終わった読書のリハビリで読みやすい本を。子供の素朴な質問に色んな専門家や有名人が答える。夕明けはどんな味?ってすごい質問やなあと感銘を受けた。

神様の質問 ─ きくことは、ぼうけんだ ─ 子どもたちが抱えている素朴な疑問に、大人のスペシャリスト40人が全力で回答!クエスチョナリー編集部大久保洋一借りてきた読み終わった読書のリハビリで読みやすい本を。子供の素朴な質問に色んな専門家や有名人が答える。夕明けはどんな味?ってすごい質問やなあと感銘を受けた。 - 2026年2月6日

絵描きの植田さんいしいしんじ,植田真読み終わった買ったかつて読んだ昔読んで手放したものをまた買った。植田真さんの絵はとても好きで展示も観に行ったこともあるし、絵本も好きで沢山装丁画も手がけられている。植田真さんに起こったことをいしいしんじさんが素朴な筆致でまるで童話のように、世界観に引き込んでいく。最後、カラーで見られる植田真さんの連続イラストは眼福。

絵描きの植田さんいしいしんじ,植田真読み終わった買ったかつて読んだ昔読んで手放したものをまた買った。植田真さんの絵はとても好きで展示も観に行ったこともあるし、絵本も好きで沢山装丁画も手がけられている。植田真さんに起こったことをいしいしんじさんが素朴な筆致でまるで童話のように、世界観に引き込んでいく。最後、カラーで見られる植田真さんの連続イラストは眼福。 - 2026年2月5日

吉野朔実は本が大好き吉野朔実借りてきた読み終わった図書館本。漫画家、吉野朔実が本の雑誌で連載した本にまつわるエピソードや読書好きや博打好き。家族やいろんな友人、知人とこの本知ってる?読んだ?というコミックエッセイをまとめたもの。ちょくちょく隙間時間に読んで、読みたい本のリストに追加など参考にさせて貰いました。

吉野朔実は本が大好き吉野朔実借りてきた読み終わった図書館本。漫画家、吉野朔実が本の雑誌で連載した本にまつわるエピソードや読書好きや博打好き。家族やいろんな友人、知人とこの本知ってる?読んだ?というコミックエッセイをまとめたもの。ちょくちょく隙間時間に読んで、読みたい本のリストに追加など参考にさせて貰いました。 - 2026年1月30日

右園死児報告(1)真島文吉読み終わった買ったホラーなんだけど、右園死児という謎のワードに関する報告が最初とにかくヤバイもんだというところから、読み進めていくとうん?あれ?こういう展開?となる。ある意味いい裏切り。映像化してほしいな。

右園死児報告(1)真島文吉読み終わった買ったホラーなんだけど、右園死児という謎のワードに関する報告が最初とにかくヤバイもんだというところから、読み進めていくとうん?あれ?こういう展開?となる。ある意味いい裏切り。映像化してほしいな。 - 2026年1月22日

平熱のまま、この世界に熱狂したい宮崎智之借りてきた読み終わった図書館で借りた。 うーん。特に新しい発見はなかった。 もう、私が自分の弱さと とことん向き合ったからかもしれない。 読んでない本について、 面白そうなとこだけピックアップした。

平熱のまま、この世界に熱狂したい宮崎智之借りてきた読み終わった図書館で借りた。 うーん。特に新しい発見はなかった。 もう、私が自分の弱さと とことん向き合ったからかもしれない。 読んでない本について、 面白そうなとこだけピックアップした。 - 2026年1月6日

独立国家のつくりかた坂口恭平借りてきた読み終わったこの本が話題になったときは正直胡散臭く思った。でも、著者のほかの本を読んでみて、ある意味理屈に叶ってると思う。それは彼が躁鬱を持ってるから超人的な行動を起こせることもあるだろう。絵や音楽を愛し、建築を学んで、あらゆることに疑問に抱き、実践してみること。普通ならちょっと何言ってるのかわかんないけど、経済ではなく交易をする。それで生活がなりたつ。世界中に仲間やパトロンがいること。日本が災害にあるから、じゃなく今の世界情勢、ベネズエラ侵略が堂々と行われるなかで変わらない政治に疑問や不安を抱く人に坂口恭平さんの生き方は真似しろとは言わないけど、こんな生き方をしている人が今の日本にいますよ、って。

独立国家のつくりかた坂口恭平借りてきた読み終わったこの本が話題になったときは正直胡散臭く思った。でも、著者のほかの本を読んでみて、ある意味理屈に叶ってると思う。それは彼が躁鬱を持ってるから超人的な行動を起こせることもあるだろう。絵や音楽を愛し、建築を学んで、あらゆることに疑問に抱き、実践してみること。普通ならちょっと何言ってるのかわかんないけど、経済ではなく交易をする。それで生活がなりたつ。世界中に仲間やパトロンがいること。日本が災害にあるから、じゃなく今の世界情勢、ベネズエラ侵略が堂々と行われるなかで変わらない政治に疑問や不安を抱く人に坂口恭平さんの生き方は真似しろとは言わないけど、こんな生き方をしている人が今の日本にいますよ、って。 - 2026年1月2日

- 2026年1月1日

ここはすべての夜明けまえ間宮改衣読み終わった買ったかつて読んだ2025年2冊目。ずっとAIのことは頭にあって、この本では融合手術として死なない体になったわたしが2123年に家族史を書き始めるんだけど、初めて読んだ時と、今2回目読み返すと感情が崩壊して滂沱の涙。こんなにかなしくてうつくしい物語が今の時代にあることが尊い。この本でデビューされた間宮さんの二作目も買います。

ここはすべての夜明けまえ間宮改衣読み終わった買ったかつて読んだ2025年2冊目。ずっとAIのことは頭にあって、この本では融合手術として死なない体になったわたしが2123年に家族史を書き始めるんだけど、初めて読んだ時と、今2回目読み返すと感情が崩壊して滂沱の涙。こんなにかなしくてうつくしい物語が今の時代にあることが尊い。この本でデビューされた間宮さんの二作目も買います。 - 2026年1月1日

女と文明梅棹忠夫借りてきた読み終わった2026読書初めは返却迫る図書館本から。かなり昔のフェミニズムと言っていいのか、民俗学者梅棹忠夫が妻無用論を切り出しては、反響にまた応えていく。上野千鶴子さんが駆け出しの頃だから、それでもあの時代に、家庭の男は父でなく、家庭の女は母でありすぎる、と言えるのはさすが。そして男女は同質化していくだろうと。あと家事を女は忙しいと楽しんでるという目線は面白かった。確かに、今の時代効率化はされたけど、丁寧な暮らしとか流行るもんね。謎の手間をかける=こだわりという信仰にも似た効率の悪さ。効率化が正解ではないけれど、なかなか面白く読んだ。

女と文明梅棹忠夫借りてきた読み終わった2026読書初めは返却迫る図書館本から。かなり昔のフェミニズムと言っていいのか、民俗学者梅棹忠夫が妻無用論を切り出しては、反響にまた応えていく。上野千鶴子さんが駆け出しの頃だから、それでもあの時代に、家庭の男は父でなく、家庭の女は母でありすぎる、と言えるのはさすが。そして男女は同質化していくだろうと。あと家事を女は忙しいと楽しんでるという目線は面白かった。確かに、今の時代効率化はされたけど、丁寧な暮らしとか流行るもんね。謎の手間をかける=こだわりという信仰にも似た効率の悪さ。効率化が正解ではないけれど、なかなか面白く読んだ。 - 2025年12月31日

包帯クラブ天童荒太読み終わった買った傷に、包帯を巻く。それだけの行為が救いになったり、逆に傷つけあったり。少年少女の感性は22年前に発表されたものでも普遍性があって、今こんなにも病んでる時代だからこそ大人にも子供にも読んでほしい。そして、ディノみたいな理解できない行動取る人を猛獣使いワラという存在がいて、ワラにはナキという側面があることを理解してくれる友人たちがいること。羨ましい。

包帯クラブ天童荒太読み終わった買った傷に、包帯を巻く。それだけの行為が救いになったり、逆に傷つけあったり。少年少女の感性は22年前に発表されたものでも普遍性があって、今こんなにも病んでる時代だからこそ大人にも子供にも読んでほしい。そして、ディノみたいな理解できない行動取る人を猛獣使いワラという存在がいて、ワラにはナキという側面があることを理解してくれる友人たちがいること。羨ましい。 - 2025年12月28日

- 2025年12月20日

- 2025年12月19日

世界はうつくしいと長田弘借りてきた読み終わった図書館で。最近忙しいのと 体調不良で読書量も落ちているので リハビリがわりに手に取る。 詩って奇天烈なこと 書けばいいんじゃないんですよね。 当たり前のことを、 誰しもが思い浮かべるような情景を その人にしかない言葉で、 並べてショーケースに並べるように配置する。 詩人は職人だなあと思います。 表題作の「世界はうつくしいと」は 今この時代に改めて読まれて欲しい。

世界はうつくしいと長田弘借りてきた読み終わった図書館で。最近忙しいのと 体調不良で読書量も落ちているので リハビリがわりに手に取る。 詩って奇天烈なこと 書けばいいんじゃないんですよね。 当たり前のことを、 誰しもが思い浮かべるような情景を その人にしかない言葉で、 並べてショーケースに並べるように配置する。 詩人は職人だなあと思います。 表題作の「世界はうつくしいと」は 今この時代に改めて読まれて欲しい。 - 2025年12月16日

- 2025年12月9日

「国語」から旅立って温又柔借りてきた読み終わった中学生以上すべての人のための 「よりみちパン!セ」新曜社さんのシリーズ。 2歳に来日した台湾人の 温又柔さんは成長するうちに こくごが大好きになって行く。 こくごと家族が話す台湾語を 翻訳することも大好き。 だけど英語を学び、国語が日本語であることを 知り、英語のテストで自分の名前の答案が ×になったり、留学や進学で訛りを 指摘されたりする。 中華民国だった頃の 中国と台湾の関係の変化に揺らぎながら、 母国語という幻想を捨てて行く!

「国語」から旅立って温又柔借りてきた読み終わった中学生以上すべての人のための 「よりみちパン!セ」新曜社さんのシリーズ。 2歳に来日した台湾人の 温又柔さんは成長するうちに こくごが大好きになって行く。 こくごと家族が話す台湾語を 翻訳することも大好き。 だけど英語を学び、国語が日本語であることを 知り、英語のテストで自分の名前の答案が ×になったり、留学や進学で訛りを 指摘されたりする。 中華民国だった頃の 中国と台湾の関係の変化に揺らぎながら、 母国語という幻想を捨てて行く!

読み込み中...