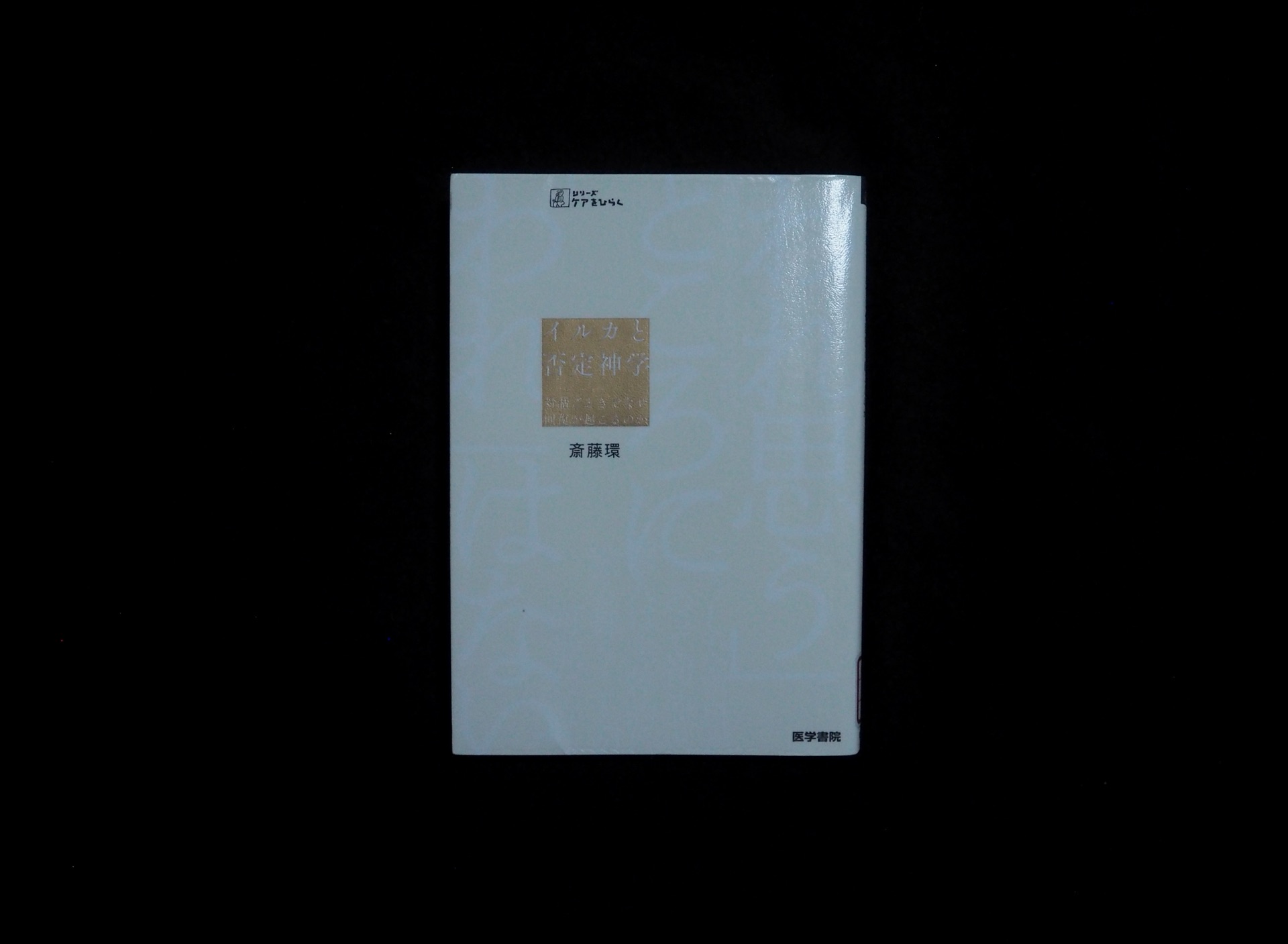

イルカと否定神学

57件の記録

白玉庵@shfttg2026年2月15日読み終わったたぶん半分くらいしかわかんなかったな…。オープンダイアローグが「なぜ効果があるのか」を深く深く考察したものだけれども、ラカン全く齧っていないのでついていけてない。中井久夫、中動態、べてるの家の当事者研究のあたりは「あれか…」となる。 ともすると、これやるとスピッちゃわないか?と疑いがちになるオープンダイアローグ(私は)の、疑いは少し減った。

白玉庵@shfttg2026年2月15日読み終わったたぶん半分くらいしかわかんなかったな…。オープンダイアローグが「なぜ効果があるのか」を深く深く考察したものだけれども、ラカン全く齧っていないのでついていけてない。中井久夫、中動態、べてるの家の当事者研究のあたりは「あれか…」となる。 ともすると、これやるとスピッちゃわないか?と疑いがちになるオープンダイアローグ(私は)の、疑いは少し減った。

白玉庵@shfttg2026年2月12日読んでるバフチン視点のドストエフスキーの説明がめちゃくちゃ腑に落ちる。 キャラが立っており自律的であればあるほど、そのキャラは「未完結性」とは無縁であり、ポリフォニー小説の構成要員たり得ない(p112)

白玉庵@shfttg2026年2月12日読んでるバフチン視点のドストエフスキーの説明がめちゃくちゃ腑に落ちる。 キャラが立っており自律的であればあるほど、そのキャラは「未完結性」とは無縁であり、ポリフォニー小説の構成要員たり得ない(p112)

ジクロロ@jirowcrew2025年10月23日かつて読んだ「私は「考える」という行為が「語る」行為から二次的に生じたのかもしれないと考えています。ちょうど書物の「音読」から「黙読」が派生したように、です。 そうだとすれば、「考える」とは、「語る」行為から遠心性情報のコピーだけを取り出したもの、ということになります。思考に依拠する知性のあり方も、その起源に「話す」という身体的な行為があったことになります。」 「遠心性」という表現に引っ掛かりを覚える。「語る」のさらに内側にあるもの、それが沈黙であるということ。 沈黙もまた「話す」と同様に身体的と言えるのか。

ジクロロ@jirowcrew2025年10月23日かつて読んだ「私は「考える」という行為が「語る」行為から二次的に生じたのかもしれないと考えています。ちょうど書物の「音読」から「黙読」が派生したように、です。 そうだとすれば、「考える」とは、「語る」行為から遠心性情報のコピーだけを取り出したもの、ということになります。思考に依拠する知性のあり方も、その起源に「話す」という身体的な行為があったことになります。」 「遠心性」という表現に引っ掛かりを覚える。「語る」のさらに内側にあるもの、それが沈黙であるということ。 沈黙もまた「話す」と同様に身体的と言えるのか。 𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪@fysminr2025年9月15日読み終わった@ 自宅“不確実性に耐える”ことについて、ふんだんに書き記されていてよかった~ 『つまるところオープンダイアローグは、患者の「尊厳」「自由」「権利」を徹底して尊重するという点において能動的である、と私は考えています。』 『人の正気、あるいは同一性とは、ダイナミックに変化を遂げつつ、高次の安定に向かいつづけるプロセスそのものではないか。』 『身体化された記憶を表現することはそれ自体が治療的なので、傾聴と対話が人を癒すのはこのためである』 『この認識を可能にするには、たんなる想像力では十分とはいえません。何度も繰り返しますが、言語を用いた対話という、両義性と両価性をはらんだ営みこそが、汲み尽くすことのできない他者との対峙へと私たちを動機づけるのです。他者を「対話可能な他者」とみなすことは、同胞性に依拠しつつも異質性へと開かれた認識をもたらしてくれるでしょう。』

𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪@fysminr2025年9月15日読み終わった@ 自宅“不確実性に耐える”ことについて、ふんだんに書き記されていてよかった~ 『つまるところオープンダイアローグは、患者の「尊厳」「自由」「権利」を徹底して尊重するという点において能動的である、と私は考えています。』 『人の正気、あるいは同一性とは、ダイナミックに変化を遂げつつ、高次の安定に向かいつづけるプロセスそのものではないか。』 『身体化された記憶を表現することはそれ自体が治療的なので、傾聴と対話が人を癒すのはこのためである』 『この認識を可能にするには、たんなる想像力では十分とはいえません。何度も繰り返しますが、言語を用いた対話という、両義性と両価性をはらんだ営みこそが、汲み尽くすことのできない他者との対峙へと私たちを動機づけるのです。他者を「対話可能な他者」とみなすことは、同胞性に依拠しつつも異質性へと開かれた認識をもたらしてくれるでしょう。』

blue-red@blue-red2025年9月8日読み終わった哲学・思想精神分析ケアをひらくこれは……良い!!! 何やら固そうな書名と地味な装丁で敬遠されないかと勝手に心配してしまう(ToT) 後書きにも書かれているようにできる限り読みやすさに配慮され、登場する用語には要約説明もつけられており、入門書感覚でも読み始められる(はず)。 オープンダイヤローグによる精神病回復効果の基礎を解明するという動機から書かれた本だから、そんな専門っぽいマニアックな問いに興味持たれないのかもしれないけど、ここで論考される「対話の謎」解き明かしは、もっと日常的、一般的、普遍的なレベルでも大いに示唆を与えてくれると、オレは思うんだけどなあー。 以下、自分的超解釈メモ: 言葉(対話)で相手の考え(コンテクスト)を変化させると言えばめちゃくちゃ普通っぽいんだけど、本書はさらに思索を深め、言語が本質的に持つ否定神学的構造(唯一の実体というものを持たない空虚)、そこから生まれる逆説化がコンテクストの揺さぶりを起こすという仮説が熱い。 これは下手すると悪い方向の結果も生み得るわけだが、そのためオープンダイヤローグはポリフォニーと余白が重要。非誘導的な余白が学習Ⅲを活性化させる。あとは個々人が持つレジリエンスを信じる。そんな感じか。

blue-red@blue-red2025年9月8日読み終わった哲学・思想精神分析ケアをひらくこれは……良い!!! 何やら固そうな書名と地味な装丁で敬遠されないかと勝手に心配してしまう(ToT) 後書きにも書かれているようにできる限り読みやすさに配慮され、登場する用語には要約説明もつけられており、入門書感覚でも読み始められる(はず)。 オープンダイヤローグによる精神病回復効果の基礎を解明するという動機から書かれた本だから、そんな専門っぽいマニアックな問いに興味持たれないのかもしれないけど、ここで論考される「対話の謎」解き明かしは、もっと日常的、一般的、普遍的なレベルでも大いに示唆を与えてくれると、オレは思うんだけどなあー。 以下、自分的超解釈メモ: 言葉(対話)で相手の考え(コンテクスト)を変化させると言えばめちゃくちゃ普通っぽいんだけど、本書はさらに思索を深め、言語が本質的に持つ否定神学的構造(唯一の実体というものを持たない空虚)、そこから生まれる逆説化がコンテクストの揺さぶりを起こすという仮説が熱い。 これは下手すると悪い方向の結果も生み得るわけだが、そのためオープンダイヤローグはポリフォニーと余白が重要。非誘導的な余白が学習Ⅲを活性化させる。あとは個々人が持つレジリエンスを信じる。そんな感じか。

ホリモト@wheretheois2025年6月12日読んでる@ 本屋 ルヌガンガ高松のルヌガンガで買って、持って帰ってきて読んでいる。 内容はともかく、自分が「この書き方の対象の読者」ではないので、ちょっと物足りなく思いつつ読んでいる。 それはそうと高松は楽しい街だった。

ホリモト@wheretheois2025年6月12日読んでる@ 本屋 ルヌガンガ高松のルヌガンガで買って、持って帰ってきて読んでいる。 内容はともかく、自分が「この書き方の対象の読者」ではないので、ちょっと物足りなく思いつつ読んでいる。 それはそうと高松は楽しい街だった。

ザムザ@zamzy7332025年5月2日読んでる@ 自宅p19 人間は、いちばん言いたいことは言わない。あるいは、言えない。これが否定神学の簡単な説明。 p22 宇宙論的侮辱、生物学的侮辱、心理学侮辱

ザムザ@zamzy7332025年5月2日読んでる@ 自宅p19 人間は、いちばん言いたいことは言わない。あるいは、言えない。これが否定神学の簡単な説明。 p22 宇宙論的侮辱、生物学的侮辱、心理学侮辱 ザムザ@zamzy7332025年5月2日読み終わった@ 自宅イルカと否定神学。こいつは人名に変換すると、ベイトソンとラカン。 読むとイルカ要素少なくて残念になるが、内容はグンバツ。 イルカはコンテクストの別名。ベイトソンの学習理論がイルカを例にしているのが由来。 学習はゼロに始まりⅣまである。 著者が推してるのはそのうちの学習IIと学習Ⅲ。 学習IIはコンテクストの学習で、学習Ⅲは他のコンテクストへの気づきから、自分のコンテクストを検討する、そんな学習。 精神医療でいったら、美容的な現状を生成しているコンテクストを変性させるきっかけみたいなものとして導入されているのが、こうしたイルカ。 否定神学のほうは、イルカが跳ねるためのエンジンとして、私たちがナチュラルに実装している言葉の働き。 関心したのは、著者がしきりにゴールや目標を設定「しない」ことが肝心だと説いていたこと。それは桎梏の別名らしい。

ザムザ@zamzy7332025年5月2日読み終わった@ 自宅イルカと否定神学。こいつは人名に変換すると、ベイトソンとラカン。 読むとイルカ要素少なくて残念になるが、内容はグンバツ。 イルカはコンテクストの別名。ベイトソンの学習理論がイルカを例にしているのが由来。 学習はゼロに始まりⅣまである。 著者が推してるのはそのうちの学習IIと学習Ⅲ。 学習IIはコンテクストの学習で、学習Ⅲは他のコンテクストへの気づきから、自分のコンテクストを検討する、そんな学習。 精神医療でいったら、美容的な現状を生成しているコンテクストを変性させるきっかけみたいなものとして導入されているのが、こうしたイルカ。 否定神学のほうは、イルカが跳ねるためのエンジンとして、私たちがナチュラルに実装している言葉の働き。 関心したのは、著者がしきりにゴールや目標を設定「しない」ことが肝心だと説いていたこと。それは桎梏の別名らしい。