カササギ

@Kasasagi_shobo

本と本のあるところが好きです。

読書と日々の記録をしたくて始めました。

いつか小さな本屋を始めるのが夢です。

- 2026年2月21日

光と糸ハン・ガン,斎藤真理子借りてきた読書日記読み終わった写真 ハン・ガン 装幀・組版 佐々木暁 表紙も見返しもスピンも黒…それによって頁の余白が際立つような美しい造本 「庭の日記」が興味深い 季刊「日記」を全然読めてないが、 やはり誰かの日記は面白い 時間のある時に出てきた植物を図鑑で見てみよう

光と糸ハン・ガン,斎藤真理子借りてきた読書日記読み終わった写真 ハン・ガン 装幀・組版 佐々木暁 表紙も見返しもスピンも黒…それによって頁の余白が際立つような美しい造本 「庭の日記」が興味深い 季刊「日記」を全然読めてないが、 やはり誰かの日記は面白い 時間のある時に出てきた植物を図鑑で見てみよう - 2026年2月20日

- 2026年2月15日

亀たちの時間フランチェスカ・スコッティ,北代美和子借りてきた読書日記読んでる装丁 藤田美咲 装画=「見定める」©️大木綾 裏表紙のサインを見て絵画だったのだと気付く それまでは写真だと思っていた p.55まで読了。 装画のような静かな海が、 ずっと側にあるようなそんな読み心地 凄惨な描写のシーンもあるのにどこか非現実的で、現実と夢のあわいのような ずっと静けさに包まれている不思議なお話ばかり

亀たちの時間フランチェスカ・スコッティ,北代美和子借りてきた読書日記読んでる装丁 藤田美咲 装画=「見定める」©️大木綾 裏表紙のサインを見て絵画だったのだと気付く それまでは写真だと思っていた p.55まで読了。 装画のような静かな海が、 ずっと側にあるようなそんな読み心地 凄惨な描写のシーンもあるのにどこか非現実的で、現実と夢のあわいのような ずっと静けさに包まれている不思議なお話ばかり - 2026年2月2日

- 2026年2月2日

ミャルル・ペローに出会った夜PEIACO,野中柊借りてきた読書日記読み終わったお話と挿絵のベストマッチ 二匹の猫とたくさんの靴が登場するファンタジックなお話 そういえば、靴が主役の絵本で幼い頃お気に入りだった作品があったのだけれど…タイトルも作者も思い出せない…ネット検索もするけど、うまく引っかからないのよねえ、再読したいから時間みつけて本気で探そうかなあ。

ミャルル・ペローに出会った夜PEIACO,野中柊借りてきた読書日記読み終わったお話と挿絵のベストマッチ 二匹の猫とたくさんの靴が登場するファンタジックなお話 そういえば、靴が主役の絵本で幼い頃お気に入りだった作品があったのだけれど…タイトルも作者も思い出せない…ネット検索もするけど、うまく引っかからないのよねえ、再読したいから時間みつけて本気で探そうかなあ。 - 2026年1月29日

文豪と印影西川清史読み終わった読書メモp.83 一八九六年十一月に漱石が正岡子規に宛てた書簡によって、前頁に揚げた「漾虚碧堂」の印は「春山畳乱青。春水漾虚碧」という禅句から採ったものであり、伊底居士という禅僧が彫ったものであることが分かっている。 春山畳乱青(しゅんざんらんせいをたたみ) 春水漾虚碧(しゅんすいきょへきをただよわす)

文豪と印影西川清史読み終わった読書メモp.83 一八九六年十一月に漱石が正岡子規に宛てた書簡によって、前頁に揚げた「漾虚碧堂」の印は「春山畳乱青。春水漾虚碧」という禅句から採ったものであり、伊底居士という禅僧が彫ったものであることが分かっている。 春山畳乱青(しゅんざんらんせいをたたみ) 春水漾虚碧(しゅんすいきょへきをただよわす) - 2026年1月23日

文豪と印影西川清史借りてきた読んでる今更だけど印鑑を作ろうと思い立って 検印だけど、文豪たちの個性がよくわかる印影ばかりで、眺めて楽しい本 やっぱり2文字か4文字の名前がおさまりが良くてかっこいいなあ

文豪と印影西川清史借りてきた読んでる今更だけど印鑑を作ろうと思い立って 検印だけど、文豪たちの個性がよくわかる印影ばかりで、眺めて楽しい本 やっぱり2文字か4文字の名前がおさまりが良くてかっこいいなあ - 2026年1月20日

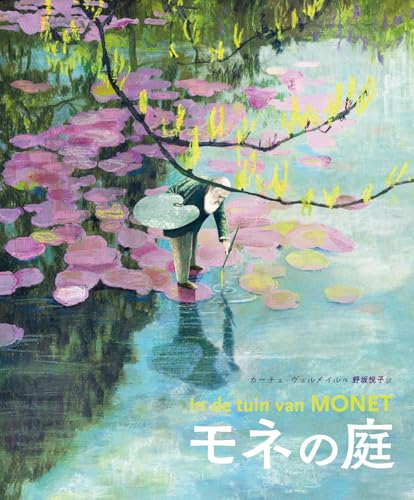

モネの庭カーチェ・ヴェルメイル借りてきた読み終わったまた読みたい絵本アートな絵本 何より表紙に惹かれた、 まさにモネってこういうイメージ! アチェロの本は初めまして。 絵本というよりも画集のような雰囲気 一枚一枚の絵が、場面を伝えるものではなくて、完成された絵画のよう たっぷりと時間をとって眺めていたくなる絵だ 巻末にページ解説やモネの年譜があるのも良い、絵で伝える物語と一緒にモネの人生が俯瞰できるようになっている モネを所蔵している美術館情報が掲載されているのも良い 今年2026年はモネ没後100年 いつかジヴェルニーのモネの庭に行ってみたいなあ

モネの庭カーチェ・ヴェルメイル借りてきた読み終わったまた読みたい絵本アートな絵本 何より表紙に惹かれた、 まさにモネってこういうイメージ! アチェロの本は初めまして。 絵本というよりも画集のような雰囲気 一枚一枚の絵が、場面を伝えるものではなくて、完成された絵画のよう たっぷりと時間をとって眺めていたくなる絵だ 巻末にページ解説やモネの年譜があるのも良い、絵で伝える物語と一緒にモネの人生が俯瞰できるようになっている モネを所蔵している美術館情報が掲載されているのも良い 今年2026年はモネ没後100年 いつかジヴェルニーのモネの庭に行ってみたいなあ - 2026年1月15日

立原道造への旅井手高太郎,田代俊一郎読み終わったまた読みたい

立原道造への旅井手高太郎,田代俊一郎読み終わったまた読みたい - 2026年1月14日

季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読書日記ちょっと開いた買った読んでる年末に注文してようやく届いた 背タイトルが素敵 これがズラッと並ぶ様を見てみたい気がする…買って良かった 読むのが楽しみ

季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読書日記ちょっと開いた買った読んでる年末に注文してようやく届いた 背タイトルが素敵 これがズラッと並ぶ様を見てみたい気がする…買って良かった 読むのが楽しみ - 2025年12月31日

立原道造への旅井手高太郎,田代俊一郎2025-2026年越本読書日記読んでる旅に出たくなる詩人の本p.191 あとがき 夭折した詩人、立原道造の没後五十年の節目に「抒情の光芒 立原道造への旅」のタイトルで西日本新聞文化欄に連載…宮崎の出版社「本多企画」から刊行…新装版で再刊したのは今の時代にこそ、この詩人の最後の旅ー長崎への旅の精神を考えることが必要ではないのかと思ったからだ。 発行者 田島安江 表紙デザイン 柳本あかね 写真 井手高太郎 編集 システムクリエート p.65まで読了 建築家の眼差しで描かれる旅の描写に惹かれる もう今はない建築物でもそこへ行って痕跡を探してみたくなる とりあえず建物の名前はメモしておく。

立原道造への旅井手高太郎,田代俊一郎2025-2026年越本読書日記読んでる旅に出たくなる詩人の本p.191 あとがき 夭折した詩人、立原道造の没後五十年の節目に「抒情の光芒 立原道造への旅」のタイトルで西日本新聞文化欄に連載…宮崎の出版社「本多企画」から刊行…新装版で再刊したのは今の時代にこそ、この詩人の最後の旅ー長崎への旅の精神を考えることが必要ではないのかと思ったからだ。 発行者 田島安江 表紙デザイン 柳本あかね 写真 井手高太郎 編集 システムクリエート p.65まで読了 建築家の眼差しで描かれる旅の描写に惹かれる もう今はない建築物でもそこへ行って痕跡を探してみたくなる とりあえず建物の名前はメモしておく。 - 2025年12月26日

- 2025年12月24日

- 2025年12月13日

いつもの あさの あいうえおうえだまこと借りてきた読み終わった

いつもの あさの あいうえおうえだまこと借りてきた読み終わった - 2025年12月7日

- 2025年11月15日

暮らしの本おぼけん,ちえちひろ,ひらいめぐみ,はしもとゆうき,三宅玲子,中前結花,丹治史彦,加藤木礼,北川史織,千葉智史,古賀及子,土門蘭,城下康明,大井実,大竹昭子,小坂章子,山村光春,島田潤一郎,戸倉江里,服部みれい,村上由鶴,林央子,永井玲衣,永野三智,浅野佳子,牟田都子,碇雪恵,福永あずさ,米村奈穂,豊嶋秀樹,酒井一途,関根愛,青木真兵,鯨本あつこ,黒田杏子気になる読みたい

暮らしの本おぼけん,ちえちひろ,ひらいめぐみ,はしもとゆうき,三宅玲子,中前結花,丹治史彦,加藤木礼,北川史織,千葉智史,古賀及子,土門蘭,城下康明,大井実,大竹昭子,小坂章子,山村光春,島田潤一郎,戸倉江里,服部みれい,村上由鶴,林央子,永井玲衣,永野三智,浅野佳子,牟田都子,碇雪恵,福永あずさ,米村奈穂,豊嶋秀樹,酒井一途,関根愛,青木真兵,鯨本あつこ,黒田杏子気になる読みたい - 2025年11月15日

氷室冴子: 没後10年記念特集 私たちが愛した永遠の青春小説作家三村美衣,三浦佑之,久美沙織,伊藤亜由美,俵万智,堀井さや夏,夢枕獏,山内直実,嵯峨景子,新井素子,木村朗子,柚木麻子,榎木洋子,榎村寛之,氷室冴子,ひかわ玲子,田中二郎,群ようこ,荻原規子,菅原弘文,菊地秀行,藤田和子,辻村深月,近藤勝也,須賀しのぶ,飯田晴子,高殿円気になる読みたい

氷室冴子: 没後10年記念特集 私たちが愛した永遠の青春小説作家三村美衣,三浦佑之,久美沙織,伊藤亜由美,俵万智,堀井さや夏,夢枕獏,山内直実,嵯峨景子,新井素子,木村朗子,柚木麻子,榎木洋子,榎村寛之,氷室冴子,ひかわ玲子,田中二郎,群ようこ,荻原規子,菅原弘文,菊地秀行,藤田和子,辻村深月,近藤勝也,須賀しのぶ,飯田晴子,高殿円気になる読みたい - 2025年11月10日

星がすべて最果タヒ借りてきた読書日記読んでるp.30 山羊座まで 書店で買う本に迷ったら詩集を買うといい、詩集は永遠に古くならない、なんて意の文章をかつて読んだ気がする 詩集ばかりが置いてあるようなおしゃれな本屋は近くにはなく、うっかり見逃してしまいそうなほど小さくひっそりとした詩集のコーナーしかないような本屋ばかり 最果タヒさんの言葉のセンスは流石でするすると心に入ってくる それでいて新たなものの見方を示してくれる その新鮮さに触れたくて彼女の詩を読むのかもしれない いつか私が本屋を開くなら、彼女の作品は全て並べたい、永遠に古くならない言葉の束が誰かに届くように

星がすべて最果タヒ借りてきた読書日記読んでるp.30 山羊座まで 書店で買う本に迷ったら詩集を買うといい、詩集は永遠に古くならない、なんて意の文章をかつて読んだ気がする 詩集ばかりが置いてあるようなおしゃれな本屋は近くにはなく、うっかり見逃してしまいそうなほど小さくひっそりとした詩集のコーナーしかないような本屋ばかり 最果タヒさんの言葉のセンスは流石でするすると心に入ってくる それでいて新たなものの見方を示してくれる その新鮮さに触れたくて彼女の詩を読むのかもしれない いつか私が本屋を開くなら、彼女の作品は全て並べたい、永遠に古くならない言葉の束が誰かに届くように - 2025年11月3日

赤と青とエスキース青山美智子読書日記読み終わった再読した再読 エピローグまで読んで、これをオムニバス形式のようにして映画にしてはどうか…とか考えたことを思い出した。同じ登場人物が他人行儀な顔をして他の章に登場し、ああこの人あの人だったのか!という発見があったから。 再読して気が付いたのは時制がごちゃ混ぜにはなっていなかったこと、目次の章の順にちゃんと時が経っていっていた。そしてエピローグとプロローグを除いて1章目と最終章が同じ強さ、というか、やはり注力して書かれたものだろうと感じられた。 書き下ろしだからか一冊としてのまとまり感があるし、表紙も秀逸。絵を見にいくのが好きな私に同僚が薦めてくれた本だが、タイトルだけでその表紙を思い出したから、それだけ印象に残るインパクトのある装丁だった。 最初に読んだときと同じで、やはり映画にするならエピローグのシーンから始めるのが良いだろうと思う…でも、この物語の主役は、タイトル通りエスキース、一枚の絵だったのだな、と感じた。 人の手から手へこの絵が渡り歩き、あるべき場所へ掛けられてこの物語もようやく閉じられる。一枚の絵がもたらしてくれるstoryは豊かで大きく永遠を感じさせるほど長い時間を内包している。 良い絵の前に立つ時の感慨を思い起こさせてくれる良作、やはり芸術の秋を贈る物語として、この本を贈ることにしよう。

赤と青とエスキース青山美智子読書日記読み終わった再読した再読 エピローグまで読んで、これをオムニバス形式のようにして映画にしてはどうか…とか考えたことを思い出した。同じ登場人物が他人行儀な顔をして他の章に登場し、ああこの人あの人だったのか!という発見があったから。 再読して気が付いたのは時制がごちゃ混ぜにはなっていなかったこと、目次の章の順にちゃんと時が経っていっていた。そしてエピローグとプロローグを除いて1章目と最終章が同じ強さ、というか、やはり注力して書かれたものだろうと感じられた。 書き下ろしだからか一冊としてのまとまり感があるし、表紙も秀逸。絵を見にいくのが好きな私に同僚が薦めてくれた本だが、タイトルだけでその表紙を思い出したから、それだけ印象に残るインパクトのある装丁だった。 最初に読んだときと同じで、やはり映画にするならエピローグのシーンから始めるのが良いだろうと思う…でも、この物語の主役は、タイトル通りエスキース、一枚の絵だったのだな、と感じた。 人の手から手へこの絵が渡り歩き、あるべき場所へ掛けられてこの物語もようやく閉じられる。一枚の絵がもたらしてくれるstoryは豊かで大きく永遠を感じさせるほど長い時間を内包している。 良い絵の前に立つ時の感慨を思い起こさせてくれる良作、やはり芸術の秋を贈る物語として、この本を贈ることにしよう。 - 2025年10月31日

読み込み中...