麦茶

@mugicha

紙とKindle併用派📖

- 2026年1月26日

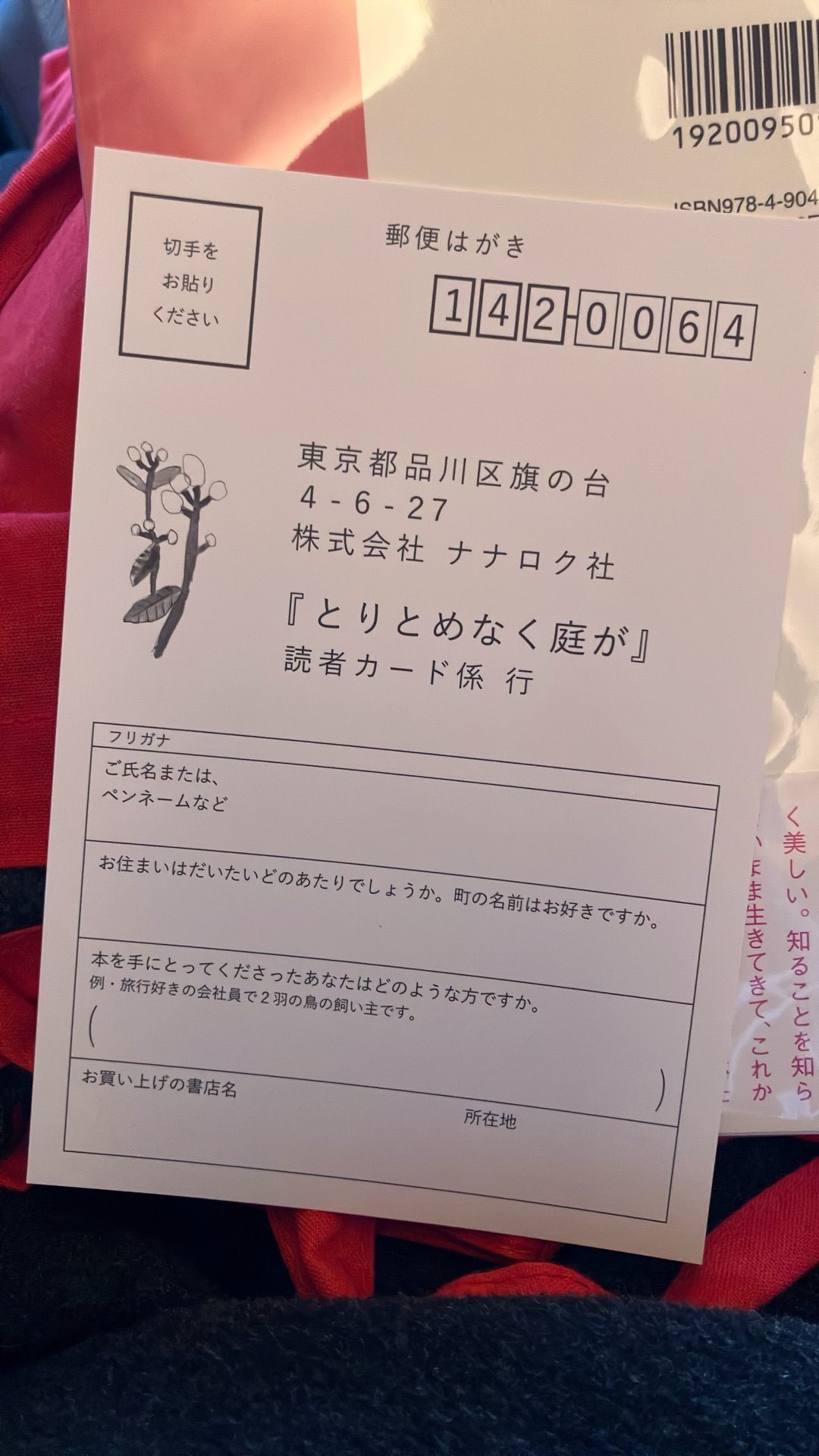

とりとめなく庭がさとうさかな,三角みづ紀読み始めた普段詩を読まないけど、タイトルと1ページ目の文章に惹かれて。 ナナロク社さんの読書カードがすごく良い。 「町の名前はお好きですか。」って、一度は聞かれてみたい素敵な質問。

とりとめなく庭がさとうさかな,三角みづ紀読み始めた普段詩を読まないけど、タイトルと1ページ目の文章に惹かれて。 ナナロク社さんの読書カードがすごく良い。 「町の名前はお好きですか。」って、一度は聞かれてみたい素敵な質問。

- 2026年1月10日

父と暮せば井上ひさし読み終わった@ 本に没頭できるカフェ Good Rack

父と暮せば井上ひさし読み終わった@ 本に没頭できるカフェ Good Rack - 2026年1月9日

- 2026年1月1日

死のマッチング・アプリL・M・チルトン,山田佳世読み終わった

死のマッチング・アプリL・M・チルトン,山田佳世読み終わった - 2025年12月27日

- 2025年12月25日

クリスマス・キャロルディケンズ,チャールズ・ディケンズ,池央耿読み終わったクリスマスに間に合った! 明るく機嫌良く過ごしたいと思わせられる作品。 19世紀イギリスのクリスマスを覗いているみたいで楽しかった。 家族で暖炉を囲む文化いいなあ。

クリスマス・キャロルディケンズ,チャールズ・ディケンズ,池央耿読み終わったクリスマスに間に合った! 明るく機嫌良く過ごしたいと思わせられる作品。 19世紀イギリスのクリスマスを覗いているみたいで楽しかった。 家族で暖炉を囲む文化いいなあ。 - 2025年12月13日

これが生活なのかしらん小原晩読み終わったアパートの共用洗濯機の話、小原さんの達観した優しさを感じた。普通に怖すぎるけど。 お兄ちゃんのエピソードは全部好き。全然違う場所にいても、唯一無二の同志なんだろうな。 一人っ子の自分には比べられる辛さが身に染みてはわからないけど、同じ家で育った人間が自分以外にいるってことが羨ましい。

これが生活なのかしらん小原晩読み終わったアパートの共用洗濯機の話、小原さんの達観した優しさを感じた。普通に怖すぎるけど。 お兄ちゃんのエピソードは全部好き。全然違う場所にいても、唯一無二の同志なんだろうな。 一人っ子の自分には比べられる辛さが身に染みてはわからないけど、同じ家で育った人間が自分以外にいるってことが羨ましい。 - 2025年12月13日

鏡の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎読み終わった

鏡の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎読み終わった - 2025年12月13日

鏡の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎

鏡の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎 - 2025年12月5日

蟹工船・党生活者小林多喜二

蟹工船・党生活者小林多喜二 - 2025年11月29日

蟹工船・党生活者小林多喜二読んでる「蟹工船」のみ読了。 約100年前の労働者たち。 奴隷制となんら変わらない労働環境、船の上で死んだら当然のように海に捨てられる…。 人権という概念が遮断された世界で怖かった。 それでも人間の良心に胸打たれる場面も多く、最後の一文には希望があった。 書き出しの台詞も有名だけど、実際に読むとより強烈で印象的だった。

蟹工船・党生活者小林多喜二読んでる「蟹工船」のみ読了。 約100年前の労働者たち。 奴隷制となんら変わらない労働環境、船の上で死んだら当然のように海に捨てられる…。 人権という概念が遮断された世界で怖かった。 それでも人間の良心に胸打たれる場面も多く、最後の一文には希望があった。 書き出しの台詞も有名だけど、実際に読むとより強烈で印象的だった。 - 2025年11月28日

不思議の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎読み終わったいい意味で思ってたのと違った(笑) 何の意味もなく物ぶん投げまくる料理人とか、口を開けば死刑宣告する女王様とか、どんな世界観?!って言いたくなる。 お茶会も不衛生だし笑 物語クラッシャーしかいないのに話は進んでいくから支離滅裂で、夢オチも納得ではある。 日本語に置き換えられた言葉遊びもおもしろい。 「おお、ネズミよ!」のくだりが大好き。

不思議の国のアリスルイス・キャロル,河合祥一郎読み終わったいい意味で思ってたのと違った(笑) 何の意味もなく物ぶん投げまくる料理人とか、口を開けば死刑宣告する女王様とか、どんな世界観?!って言いたくなる。 お茶会も不衛生だし笑 物語クラッシャーしかいないのに話は進んでいくから支離滅裂で、夢オチも納得ではある。 日本語に置き換えられた言葉遊びもおもしろい。 「おお、ネズミよ!」のくだりが大好き。 - 2025年11月25日

生殖記朝井リョウ読み終わった尚成の価値観が自分にとって新しすぎて、逆に自分の価値観や固定観念に気付かされたりする面もあった。 彼の生き方をもどかしくも思うけど、結局誰しも「しっくり」くる生き方しかできないよね、とも思う。 自分の性質を克服しないという選択は『コンビニ人間』に近い現代性を感じた。 時代の変化による当事者間での格差とか、朝井さんの問題提起力は凄すぎる。

生殖記朝井リョウ読み終わった尚成の価値観が自分にとって新しすぎて、逆に自分の価値観や固定観念に気付かされたりする面もあった。 彼の生き方をもどかしくも思うけど、結局誰しも「しっくり」くる生き方しかできないよね、とも思う。 自分の性質を克服しないという選択は『コンビニ人間』に近い現代性を感じた。 時代の変化による当事者間での格差とか、朝井さんの問題提起力は凄すぎる。 - 2025年11月24日

ジョゼと虎と魚たち田辺聖子読み終わったあぐり、宇禰、ミミ、以和子と印象的な名前が似合う女性たち。 梢のぼんやり具合に共感してしまったし、ジョゼや梨絵の強さに惚れ惚れした。 どこにでもいそうな男性、世間的に冴えないタイプの男性を、妻や恋人である主人公の目を通して魅力的に描いてるのが面白い。 コテコテの関西弁を上手く脳内再生できないのが悲しい。

ジョゼと虎と魚たち田辺聖子読み終わったあぐり、宇禰、ミミ、以和子と印象的な名前が似合う女性たち。 梢のぼんやり具合に共感してしまったし、ジョゼや梨絵の強さに惚れ惚れした。 どこにでもいそうな男性、世間的に冴えないタイプの男性を、妻や恋人である主人公の目を通して魅力的に描いてるのが面白い。 コテコテの関西弁を上手く脳内再生できないのが悲しい。 - 2025年11月21日

- 2025年11月15日

ノルウェイの森(下)村上春樹読み終わった

ノルウェイの森(下)村上春樹読み終わった - 2025年11月14日

ノルウェイの森(上)村上春樹読み終わった

ノルウェイの森(上)村上春樹読み終わった - 2025年11月10日

ノルウェイの森(上)村上春樹読み始めた

ノルウェイの森(上)村上春樹読み始めた - 2025年10月27日

- 2025年10月26日

更級日記江國香織読み終わった江國さんの訳が読みやすくて、古文苦手でも全然楽しめる。千年前の人々の様子が生き生きと描かれていてなんだか不思議な感じ。ナンパをあしらう返歌が上手くて面白かった。菅原孝標女は11世紀の人間としてはかなり恵まれている方だと思うけど、それでも後半生孤独と悔恨に苛まれながら過ごしたようで、ままならない世の中だなと思った。

更級日記江國香織読み終わった江國さんの訳が読みやすくて、古文苦手でも全然楽しめる。千年前の人々の様子が生き生きと描かれていてなんだか不思議な感じ。ナンパをあしらう返歌が上手くて面白かった。菅原孝標女は11世紀の人間としてはかなり恵まれている方だと思うけど、それでも後半生孤独と悔恨に苛まれながら過ごしたようで、ままならない世の中だなと思った。

読み込み中...