gato

@wonderword

英語勉強中 まとまった感想はブクログに書いてます

- 2026年2月16日A Sunny Place for Shady PeopleMariana Enriquez読み終わったキレ味鋭く面白かったけど、後半の作品はちょっと同じパターンの繰り返しに見えてきちゃったかな。 その中でも、集中屈指の暴力が描かれるにも関わらずコントみたいに終わる「Different Colors Made of Tears」、幽霊に恐怖じゃなく共感を抱いて家を留守にする「The Suffering Woman」、ラテンアメリカのローカル聖人の伝説を膨らませた「A Local Artist」はよかった。A Local ArtistにでてくるDifunta Correaって、もしかして先月読んだ『ブエノスアイレス食堂』の元ネタなのかもしれない。 『秘儀』では章ごとに語り口や人称をガラッと変えて情報開示を操るのが見事だったけど、短篇でももっとガチャガチャやってほしい気もする。そういう意味でも「Face of Disgrace」は一番の完成度だったと思う。「Night Birds」までの冒頭5作はどれも緊張感漲っててよい。

- 2026年2月12日A Sunny Place for Shady PeopleMariana Enriquezまだ読んでる◆Julie アメリカからやってきた親戚。徹底して"グリンゴ"に批判的な語り手。「学年末」「誕生日でも洗礼式でもなく」に続く悪魔憑きの女の子の話で、家庭で疎まれた存在の行末が描かれる。ネトフリで見たドラマ「背反の町」を思いださずにいられなかった。あっちはカナダなので北に行くか南に行くかですね。 ◆Night Birds これ好きだったー。死体が語り手の話好きなんだよねえ。ミルドレッド・バートンというブエノスアイレス出身の画家の影響下で書かれたとあり、主要人物の名前もMillie。検索してみるとこの小説のとおりに不気味でドリーミーな作風で、絵の要素が小説に落とし込まれており、この画家を知れたのも嬉しい。でも私は今道子の世界だなぁと思いながら読んでいた。 前の二作の短篇集よりも作品同士の有機的なつながりがあってグルーヴを作りだしている気がする。アルゼンチンから見たアメリカを映した作品がいくつもあるのは国際的に読まれるようになったことと関係ありそう。合間にバッドバニーのスーパーボウルのハーフタイムショーを見たら「Argentina!」と呼びかけていてグッときた。

- 2026年2月10日A Sunny Place for Shady PeopleMariana Enriquez読んでる◆Face of Disgrace レイプ被害の記憶を語り続けて疎まれた母と、その子どもたち。昼間に読み終えたんだけど、しばらく気持ちを持っていかれてしまった。エンリケスの話って明るいうちに読めば怖くないみたいな要素がなくて、むしろ真っ昼間に起こり続けてることこそ怖いからな……。ラスト3ページの緊張感というか、血の気が引いていく感じ。自分が手に握った物語を知らせるべきか知らせないべきかと逡巡しているときに、突如自分が「知らなかった側」だとわからされること、これがまず恐ろしいことなんだよね。

- 2026年2月9日A Sunny Place for Shady PeopleMariana Enriquez読んでる69pまで。 ◆My Sad Dead 殺人多発地域に癌で死んだ母の幽霊と暮らす医師。ホラーが生まれる場所についての考察。幽霊は壊れたビデオテープ。暴力に対する恐怖、死者に対する後ろめたさ、保身の重たい罪悪感、誰が被害者加害者死者生者になってもおかしくないネクロポリスのような現世を生きる。 ◆A Sunny Place for Shady People 表題作。貯水タンクで発見された溺死体。オーバードーズで死んだ男の記憶。街に残るパンデミックの傷跡。リッチでハイコンシャスでスピリチュアルな研究者。イザベラは『秘儀』のロサリオを思いださせる。LAを彷徨うピューマ・P-22のエピソードがシュッと差し込まれて謎の印象を残していくあたり、やはりどこかルシア・ベルリンぽさを感じる。

- 2026年2月4日Night Side of the RiverJeanette Wintersonかつて読んだ引用Humans are pattern-makers. We make patterns with other people in our lives. We are enmeshed. Break-ups mess with the pattern. Death is a break-up of a relationship, and with it, a part of the self. What do I think? What do I believe? I don't know—and that's the best answer I can give. I do know that scrubbing away all traces of the supernatural hasn't worked too well for the human psyche. There is a valve, a pressure release, that comes with being able to say, 'I can't explain this'. It's not anti-science, it's not superstitious. (...) Perhaps what we sense is not the ghost of the person but the ghost of the pattern.

- 2026年2月1日

- 2026年2月1日

- 2026年2月1日

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わったもう一回最初から読みたい。宮崎さん、訳してくださってありがとうございました。 ネタバレ注意↓ 第四部を読みながら「これはハリポタ直撃世代、かつその後は澁澤・種村にどっぷり浸かってオカルトを面白がってきた人間がブン殴られる物語なのでは……」とビクビクワクワクしていたのだが、青春小説としては結構マジでハリポタの向こうを張っているのでは。ガスパルってかなり「ハグリッドが入学許可証を届けにこなかったハリー・ポッター」だし。 まっこいの解説は珍しく首を傾げる記述がちょこちょこあるなー。大絶賛なのは同意なんだけど。

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わったもう一回最初から読みたい。宮崎さん、訳してくださってありがとうございました。 ネタバレ注意↓ 第四部を読みながら「これはハリポタ直撃世代、かつその後は澁澤・種村にどっぷり浸かってオカルトを面白がってきた人間がブン殴られる物語なのでは……」とビクビクワクワクしていたのだが、青春小説としては結構マジでハリポタの向こうを張っているのでは。ガスパルってかなり「ハグリッドが入学許可証を届けにこなかったハリー・ポッター」だし。 まっこいの解説は珍しく首を傾げる記述がちょこちょこあるなー。大絶賛なのは同意なんだけど。 - 2026年1月29日

- 2026年1月27日

パピルスのなかの永遠イレネ・バジェホ,見田悠子気になる

パピルスのなかの永遠イレネ・バジェホ,見田悠子気になる - 2026年1月26日

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀引用心の中でひそかに彼を私のペルセポネと呼んでいました。あなたを地獄から助けだしたいけど、私にはできない。だって私は地獄の主の一人なのだから。 (p.98-99)

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀引用心の中でひそかに彼を私のペルセポネと呼んでいました。あなたを地獄から助けだしたいけど、私にはできない。だって私は地獄の主の一人なのだから。 (p.98-99) - 2026年1月25日

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み始めた下巻のスタートである第四章は作中作で一人称の語りに切り替わり、まるでオカルト・ホラー版『わたしを離さないで』のような読み心地。 私はヤバ面白すぎたりあまりにも自分の好みすぎたりすると、読むのを中断してインターバルがほしくなる癖があるんだけど、今回は体調を崩したせいもあって上巻と下巻のあいだを1週間もあけてしまった。それでもグイッと惹き込まれる。

秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み始めた下巻のスタートである第四章は作中作で一人称の語りに切り替わり、まるでオカルト・ホラー版『わたしを離さないで』のような読み心地。 私はヤバ面白すぎたりあまりにも自分の好みすぎたりすると、読むのを中断してインターバルがほしくなる癖があるんだけど、今回は体調を崩したせいもあって上巻と下巻のあいだを1週間もあけてしまった。それでもグイッと惹き込まれる。 - 2026年1月23日

盗む鳥、死の犬沖田瑞穂気になる

盗む鳥、死の犬沖田瑞穂気になる - 2026年1月23日

メデイアエウリピデス,丹下和彦気になる

メデイアエウリピデス,丹下和彦気になる - 2026年1月23日

- 2026年1月23日

タイムトラベル基礎講座ブライアン・クレッグ,柴田譲治気になる

タイムトラベル基礎講座ブライアン・クレッグ,柴田譲治気になる - 2026年1月18日

秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わったガ、ガスパル〜〜〜〜〜😭 第三部はガスパルたち子ども世代視点のジュヴナイル。ガスパルたちは著者のエンリケスと同世代に設定されているので、本当の思い出からきているんだろうなと思う細部の書き込みがよい。キラキラした瞬間も、大人たちの理不尽への憤りも、ある種の残酷さも生き生きと描かれている。ガスパルの友だち全員フアンに不信感をもってるのが最高。オマイラのエピソードは実話で、イザベル・アジェンデも彼女をモデルに短篇を書いているとか(Wikipedia「オマイラ・サンチェス」より)。 教団のルーツとかフアンの思惑とか色々予想してメモとか取ってるけど、どのくらい当たってるかな。少し前に読んだカルロス・バルマセーダ『ブエノスアイレス食堂』で、アルゼンチンの移民受け入れ政策と独裁下での市井の人たちの暮らしを少し覗いていてよかったなと思う。

秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わったガ、ガスパル〜〜〜〜〜😭 第三部はガスパルたち子ども世代視点のジュヴナイル。ガスパルたちは著者のエンリケスと同世代に設定されているので、本当の思い出からきているんだろうなと思う細部の書き込みがよい。キラキラした瞬間も、大人たちの理不尽への憤りも、ある種の残酷さも生き生きと描かれている。ガスパルの友だち全員フアンに不信感をもってるのが最高。オマイラのエピソードは実話で、イザベル・アジェンデも彼女をモデルに短篇を書いているとか(Wikipedia「オマイラ・サンチェス」より)。 教団のルーツとかフアンの思惑とか色々予想してメモとか取ってるけど、どのくらい当たってるかな。少し前に読んだカルロス・バルマセーダ『ブエノスアイレス食堂』で、アルゼンチンの移民受け入れ政策と独裁下での市井の人たちの暮らしを少し覗いていてよかったなと思う。 - 2026年1月16日

秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読んでるおっ、おっ、おもろ〜〜〜い!!!!!! 結構カタい感じの書評ばっかり見てたからファンタジーとはいえ社会派なのかな?とか思ってたけど、第一部はフアンの設定が開示されるたびに「オタクの夢、オタクの夢、これもオタクの夢かーい!!!」って感じで、そういえばこの人ロックスター崇拝者なんだった……と芸能オタクの狂気的想像力を客観視させてもらい、ツッコミ入れながら夢中で読んでいる。 なんだろう、『インタビュー・ウィズ・ザ・ヴァンパイア』のレスタトとか好きな人好きなんじゃないかな。私は子連れの『コンスタンティン』だなと思った。第一章・第二章はそのくらいオタク向けです。ただ情報を隠してるせいなのかちょっと読みづらい。 いまは第三章でガスパルたちティーネイジャーの視点に移ったからめちゃくちゃ読みやすい!

秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読んでるおっ、おっ、おもろ〜〜〜い!!!!!! 結構カタい感じの書評ばっかり見てたからファンタジーとはいえ社会派なのかな?とか思ってたけど、第一部はフアンの設定が開示されるたびに「オタクの夢、オタクの夢、これもオタクの夢かーい!!!」って感じで、そういえばこの人ロックスター崇拝者なんだった……と芸能オタクの狂気的想像力を客観視させてもらい、ツッコミ入れながら夢中で読んでいる。 なんだろう、『インタビュー・ウィズ・ザ・ヴァンパイア』のレスタトとか好きな人好きなんじゃないかな。私は子連れの『コンスタンティン』だなと思った。第一章・第二章はそのくらいオタク向けです。ただ情報を隠してるせいなのかちょっと読みづらい。 いまは第三章でガスパルたちティーネイジャーの視点に移ったからめちゃくちゃ読みやすい! - 2026年1月13日

- 2026年1月13日

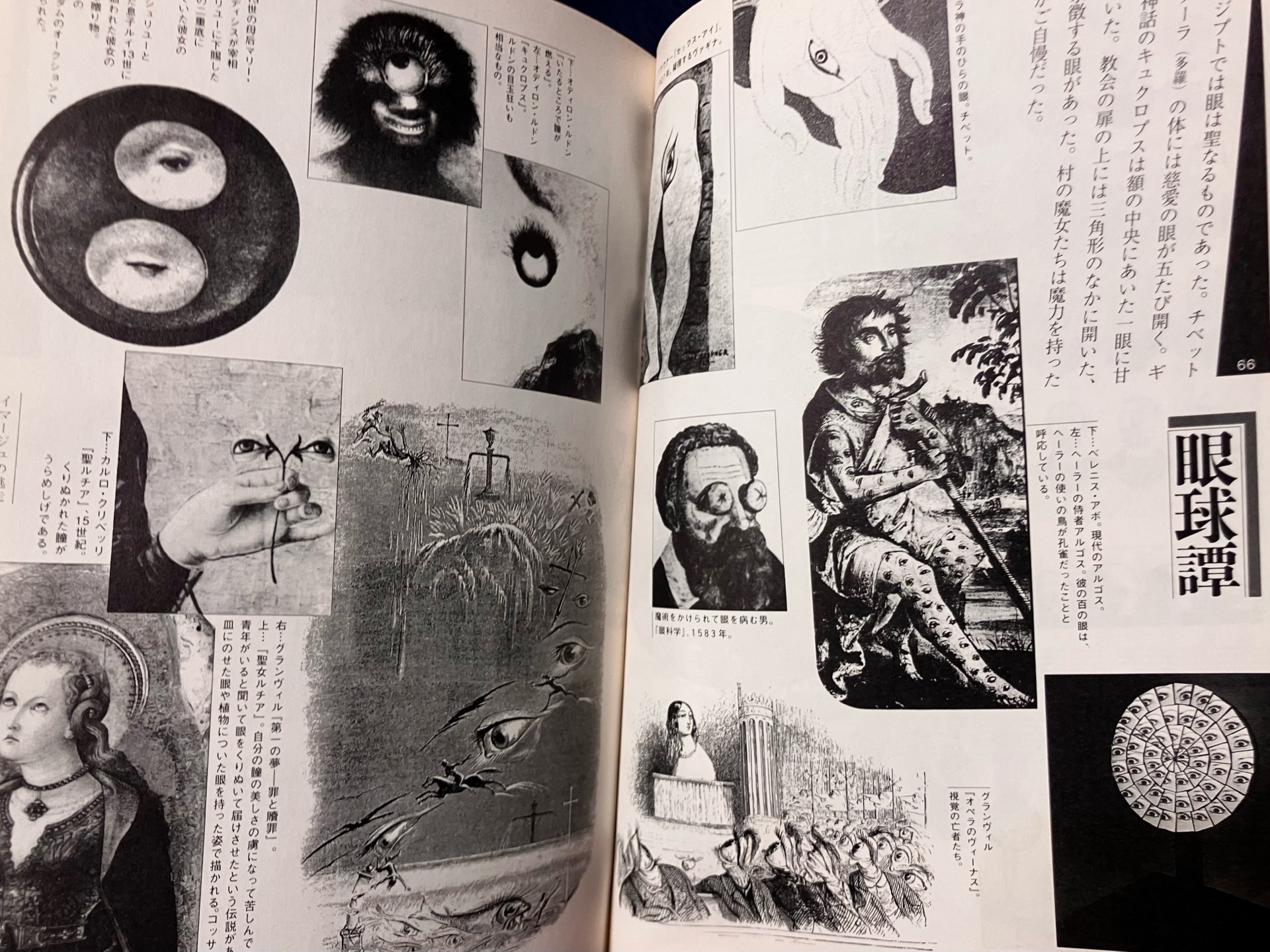

突飛なるものの歴史ロミ,高遠弘美読み終わった再読久しぶりに読み返すと意外にちゃんと古代からシュルレアリスムに至る系譜を辿り、それがポップカルチャーに回収されていった経緯をたっぷりのビジュアルで見せてくれていて、いい本だなと思った。シュルレアリスムがパクった元ネタ集でもある。レーモン・ルーセルの顔写真がこんなにたくさん見れる本ほかに見たことない(笑)。 〈アンソリットの歴史〉という概念を導入することで、シュルレアリスムを補強しようという試み。だから思想的にはホッケの『迷宮としての世界』にかなり近しいんだな。ロミはもっと寺山修司的であり、荒俣宏的な、ファンタジーと誇張たっぷりの山師じみた語り口だけど。 ハンス・アルプとかイヴ・クラインとか、最初にこの本を読んだときよりずっと後に初めて知ったつもりになっていた人たちの名前がでていて驚いた。ロミに教えてもらってたのか…。 完全版も読んだことあるけど、やっぱりこっちの判型、本文レイアウトが好き。

突飛なるものの歴史ロミ,高遠弘美読み終わった再読久しぶりに読み返すと意外にちゃんと古代からシュルレアリスムに至る系譜を辿り、それがポップカルチャーに回収されていった経緯をたっぷりのビジュアルで見せてくれていて、いい本だなと思った。シュルレアリスムがパクった元ネタ集でもある。レーモン・ルーセルの顔写真がこんなにたくさん見れる本ほかに見たことない(笑)。 〈アンソリットの歴史〉という概念を導入することで、シュルレアリスムを補強しようという試み。だから思想的にはホッケの『迷宮としての世界』にかなり近しいんだな。ロミはもっと寺山修司的であり、荒俣宏的な、ファンタジーと誇張たっぷりの山師じみた語り口だけど。 ハンス・アルプとかイヴ・クラインとか、最初にこの本を読んだときよりずっと後に初めて知ったつもりになっていた人たちの名前がでていて驚いた。ロミに教えてもらってたのか…。 完全版も読んだことあるけど、やっぱりこっちの判型、本文レイアウトが好き。

読み込み中...