野の医者は笑う 心の治療とは何か?

48件の記録

めめ@meme_2025122026年2月13日読み終わった図書館本@ 自宅Xで面白いとツイートしてる人がいたので図書館で借りた。面白くて一気読みしてしまった。最近知り合いからマルチの勧誘が来て全てのツールでブロックしたんだけど、本人が癒やされているならいいのかな…。私はマルチとか新興宗教とかスピリチュアルとか好きじゃないけど。

めめ@meme_2025122026年2月13日読み終わった図書館本@ 自宅Xで面白いとツイートしてる人がいたので図書館で借りた。面白くて一気読みしてしまった。最近知り合いからマルチの勧誘が来て全てのツールでブロックしたんだけど、本人が癒やされているならいいのかな…。私はマルチとか新興宗教とかスピリチュアルとか好きじゃないけど。 断片@tundoku12192025年10月24日読み終わった2025.10.24 読了 「治癒とはある生き方のことなのだ。心の治療は生き方を与える。そしてその生き方は一つではない。」 「心はその人の生き方に現れるしかない。だから、心の病や傷つきとは、生き方の不調にほかならない。私たちはこの世界の中でうまく生きていけないとき、心を病む。」

断片@tundoku12192025年10月24日読み終わった2025.10.24 読了 「治癒とはある生き方のことなのだ。心の治療は生き方を与える。そしてその生き方は一つではない。」 「心はその人の生き方に現れるしかない。だから、心の病や傷つきとは、生き方の不調にほかならない。私たちはこの世界の中でうまく生きていけないとき、心を病む。」

さーちゃん@cong_mei2025年10月13日読み終わった文庫本まえがきに、「ここに描かれているのは、愚かな若者が愚かな自分に気がつき、そして世界の広さに打ちのめされる物語だ」とあった。私も明確にそんな時があったことを思い出せる。 筆者は、心の治療は時代の生んだ病いに対処し、時代に合わせた治療を提供するものなのだと書いている。今は「軽薄でないと息苦しい時代」に生きており、「だから、軽薄なものが癒やしになる」のだそう。単行本は2015年に出版されているけれど、今はもっとひどくなっているかもしれない。 読書は、そういう意味では逆をいく行為なのだと思った。問いを抱え、ネガティブケイパビリティを育てる。自分の根っこを増やし、太くしていく。 ヒーリングやスピリチュアルなものを否定する気持ちは決してないし、何かに救われるのであればそれが何であっても良いと思う。ただ、筆者が「臨床心理学」をなぜ選んだのかを自覚するくだりで、私はホッとする気持ちを覚えた。 「学問というのは本質的に常識を疑い、自分自身を疑うものだ。(中略)学問は常識が疑われ、地面がゆらゆらと不安定になったときこそ、逞しく成長することができる。臨床心理学もまた、そうやって発展してきたのだ。この打たれ強さこそが、学問と呼ばれる文化のいいところであり、野の医者文化とは違うところである。」 私も、常識を疑い、自分自身を疑える人間でいたい。無理にポジティブに考えようとするのではなく、素の自分を受け入れ、人の話をよく聴ける心を持っていたい。そんなことを考えた本だった。

さーちゃん@cong_mei2025年10月13日読み終わった文庫本まえがきに、「ここに描かれているのは、愚かな若者が愚かな自分に気がつき、そして世界の広さに打ちのめされる物語だ」とあった。私も明確にそんな時があったことを思い出せる。 筆者は、心の治療は時代の生んだ病いに対処し、時代に合わせた治療を提供するものなのだと書いている。今は「軽薄でないと息苦しい時代」に生きており、「だから、軽薄なものが癒やしになる」のだそう。単行本は2015年に出版されているけれど、今はもっとひどくなっているかもしれない。 読書は、そういう意味では逆をいく行為なのだと思った。問いを抱え、ネガティブケイパビリティを育てる。自分の根っこを増やし、太くしていく。 ヒーリングやスピリチュアルなものを否定する気持ちは決してないし、何かに救われるのであればそれが何であっても良いと思う。ただ、筆者が「臨床心理学」をなぜ選んだのかを自覚するくだりで、私はホッとする気持ちを覚えた。 「学問というのは本質的に常識を疑い、自分自身を疑うものだ。(中略)学問は常識が疑われ、地面がゆらゆらと不安定になったときこそ、逞しく成長することができる。臨床心理学もまた、そうやって発展してきたのだ。この打たれ強さこそが、学問と呼ばれる文化のいいところであり、野の医者文化とは違うところである。」 私も、常識を疑い、自分自身を疑える人間でいたい。無理にポジティブに考えようとするのではなく、素の自分を受け入れ、人の話をよく聴ける心を持っていたい。そんなことを考えた本だった。

笹@sasa_sasakko2025年10月12日読み終わった面白かったー!単行本で読んでからしばらくぶりの再読だったけど、八年越しに書かれた「文庫版あとがき」が良かった。ので、単行本読者は立ち読みしてみてください。 にしても、「問いを持って生きること」の実録だなーこの本。

笹@sasa_sasakko2025年10月12日読み終わった面白かったー!単行本で読んでからしばらくぶりの再読だったけど、八年越しに書かれた「文庫版あとがき」が良かった。ので、単行本読者は立ち読みしてみてください。 にしても、「問いを持って生きること」の実録だなーこの本。

おむすびん@picorin72025年10月5日読み終わった雨の日の心理学で著者を知りこの本へ スピ含む心理系ネットビジネスと、臨床心理学などの公的治療の差異、それぞれ価値について、エッセイ風味で言及されている本 著者が人に対して誠実で、とにかく楽しんでいるため、読む側もたのしい 野の医者が生まれる社会構造の背景、問題点などが学者さんとしての洞察で言語化されていて、モヤモヤしていたモノがだいぶ腑に落ちた

おむすびん@picorin72025年10月5日読み終わった雨の日の心理学で著者を知りこの本へ スピ含む心理系ネットビジネスと、臨床心理学などの公的治療の差異、それぞれ価値について、エッセイ風味で言及されている本 著者が人に対して誠実で、とにかく楽しんでいるため、読む側もたのしい 野の医者が生まれる社会構造の背景、問題点などが学者さんとしての洞察で言語化されていて、モヤモヤしていたモノがだいぶ腑に落ちた

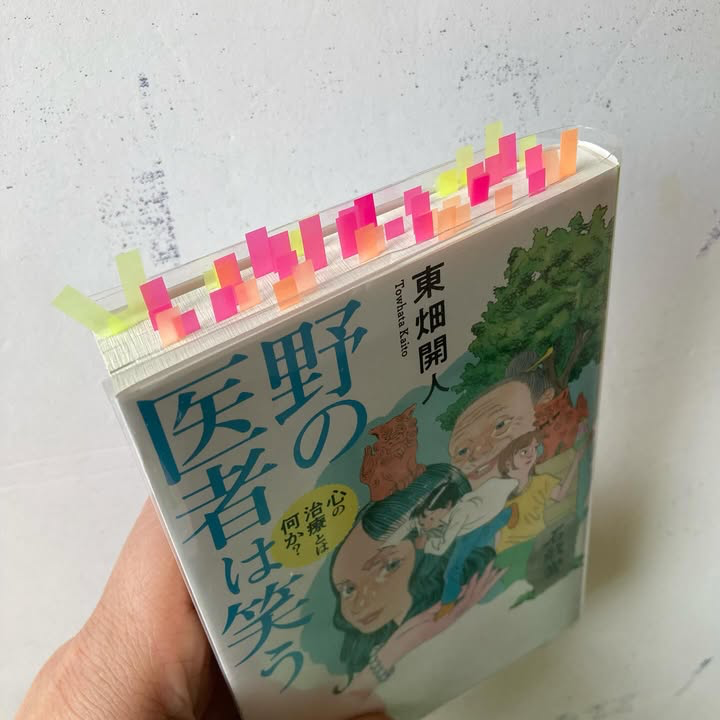

DN/HP@DN_HP2025年9月2日読みながら考えたことは少しづつ書いたりもしたけれど、結論を端的にいうならめちゃくちゃ面白くて最高な一冊だった。 答えと「癒し」を求めて奔走する取材と迷走する妄想に笑って、その後の思索を読めば色々考えて知的探求のスリリングさも感じたり、セミナーやスクールの描写に驚いたり呆れたりもしながら、辿り着く「発見」と真摯な結論には納得して感動もして、その後の人生と選択にも共感もしていた。スピリチュアルではなく現実が繰り出してくる「ミラクル」なオチも素敵だった。そして、最後の最後には微笑みながら少し泣ぐんで本を閉じていた。ともすれば軽薄に感じて冷めてしまいそうな部分もある文体を、文庫版のまえがき、あとがきでしっかりと押さえているのも”分かっていて“良かった。 沖縄に「傷ついた人が、傷付いた治療者」になる野の医者たちが、特に女性が多い原因が社会にあることや、彼女たちの高いテンションと明るさの後ろに過酷な人生があったことは意識しなければいけないけれど、それでもこの本を読んでいると元気が出てきた。著者も含めたこの本に書かれた人たちの多くが野の医者から「生き方を与え」られたように、わたしもこの本を読むことでそれを与えられた、のかもしれない。そうだと良いなと思う。それが「新しい生き方をもたらす」かは、まだわからないけれど。 また長くなってきてしまったけれど、これはおすすめ!と珍しく普段書かないことをわたしも書いておきたい1冊。ここ最近で1番付箋の立った。急いで買いに行って正解だった。またあとで付箋を拾いながらもう少し色々考えてみることにしよう。

DN/HP@DN_HP2025年9月2日読みながら考えたことは少しづつ書いたりもしたけれど、結論を端的にいうならめちゃくちゃ面白くて最高な一冊だった。 答えと「癒し」を求めて奔走する取材と迷走する妄想に笑って、その後の思索を読めば色々考えて知的探求のスリリングさも感じたり、セミナーやスクールの描写に驚いたり呆れたりもしながら、辿り着く「発見」と真摯な結論には納得して感動もして、その後の人生と選択にも共感もしていた。スピリチュアルではなく現実が繰り出してくる「ミラクル」なオチも素敵だった。そして、最後の最後には微笑みながら少し泣ぐんで本を閉じていた。ともすれば軽薄に感じて冷めてしまいそうな部分もある文体を、文庫版のまえがき、あとがきでしっかりと押さえているのも”分かっていて“良かった。 沖縄に「傷ついた人が、傷付いた治療者」になる野の医者たちが、特に女性が多い原因が社会にあることや、彼女たちの高いテンションと明るさの後ろに過酷な人生があったことは意識しなければいけないけれど、それでもこの本を読んでいると元気が出てきた。著者も含めたこの本に書かれた人たちの多くが野の医者から「生き方を与え」られたように、わたしもこの本を読むことでそれを与えられた、のかもしれない。そうだと良いなと思う。それが「新しい生き方をもたらす」かは、まだわからないけれど。 また長くなってきてしまったけれど、これはおすすめ!と珍しく普段書かないことをわたしも書いておきたい1冊。ここ最近で1番付箋の立った。急いで買いに行って正解だった。またあとで付箋を拾いながらもう少し色々考えてみることにしよう。

DN/HP@DN_HP2025年3月22日著者の生活上の不安がひとつ解消された後の8章の筆のノリとテンションと取材対象とのグルーヴがめちゃくちゃやばい。かなりの箇所で声出して笑った。かつ、納得出来る結論が出るのも凄い。

DN/HP@DN_HP2025年3月22日著者の生活上の不安がひとつ解消された後の8章の筆のノリとテンションと取材対象とのグルーヴがめちゃくちゃやばい。かなりの箇所で声出して笑った。かつ、納得出来る結論が出るのも凄い。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる医療人類学者のクライマンの「説明モデル」という考え方からの流れが興味深かった。 「治療者と病者が説明モデルを共有して、その説明モデルに基づいて課題に取り組むときに、治療が生じる。クライマンは治療というものは一般的にそういうメカニズムで行われていると考える。」 「つまり、治療者は診断を告げることで、なぜ病いになったのかのメカニズムを説明し、そして治癒の形を呈示し、そのためにどうすればいいのかを説得するのだ。」 野の医者の「クライエントはそれを自由自在にブリコラージュして、自分なりの治癒を組み立てていく。だとすると、見立てとか診断とは、ひとつの物語を呈示することに他ならない。」 ここから少し飛躍していくけれど、わたしが小説、物語を読んでよく、選択肢を与えられたとか「救われた」とか書いたり思ったりしているのは、小説というかたちで呈示された物語を「共有」して「説得」され、そこから必要なものを取り出し、自分の「物語」、「治療」を組み立ていたとも言えるのかもしれない。その小説、物語に誰かを治癒する意図はなかったとしても、それを読み楽しみ感動しながら「共有」しいつのまにか「説得される」ことで勝手に「治療」されたり「救われたり」していたわけだ。半分くらいジョークみたいなノリで「読書セラピー」なんて言葉を何回か使ったことがあるけれど、あながち間違ってなかったのかもしれない。なるほど、面白い。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる医療人類学者のクライマンの「説明モデル」という考え方からの流れが興味深かった。 「治療者と病者が説明モデルを共有して、その説明モデルに基づいて課題に取り組むときに、治療が生じる。クライマンは治療というものは一般的にそういうメカニズムで行われていると考える。」 「つまり、治療者は診断を告げることで、なぜ病いになったのかのメカニズムを説明し、そして治癒の形を呈示し、そのためにどうすればいいのかを説得するのだ。」 野の医者の「クライエントはそれを自由自在にブリコラージュして、自分なりの治癒を組み立てていく。だとすると、見立てとか診断とは、ひとつの物語を呈示することに他ならない。」 ここから少し飛躍していくけれど、わたしが小説、物語を読んでよく、選択肢を与えられたとか「救われた」とか書いたり思ったりしているのは、小説というかたちで呈示された物語を「共有」して「説得」され、そこから必要なものを取り出し、自分の「物語」、「治療」を組み立ていたとも言えるのかもしれない。その小説、物語に誰かを治癒する意図はなかったとしても、それを読み楽しみ感動しながら「共有」しいつのまにか「説得される」ことで勝手に「治療」されたり「救われたり」していたわけだ。半分くらいジョークみたいなノリで「読書セラピー」なんて言葉を何回か使ったことがあるけれど、あながち間違ってなかったのかもしれない。なるほど、面白い。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる心に残る一節「つまり、治療者は診断を告げることで、なぜ病いになったのかのメカニズムを説明し、そして治癒の形を呈示し、そのためにどうすればいいのかを説得するのだ。 そして、クライエントはそれを自由自在にブリコラージュして、自分なりの治癒を組み立てていく。 だとすると、見立てとか診断とは、ひとつの物語を呈示することに他ならない。」

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる心に残る一節「つまり、治療者は診断を告げることで、なぜ病いになったのかのメカニズムを説明し、そして治癒の形を呈示し、そのためにどうすればいいのかを説得するのだ。 そして、クライエントはそれを自由自在にブリコラージュして、自分なりの治癒を組み立てていく。 だとすると、見立てとか診断とは、ひとつの物語を呈示することに他ならない。」

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる「心を根底の部分で規定し、ときに暴力的に粉砕する」のが「社会構造の力」なのだとしたら、主にフィジカル的なものだと思っていた「社会モデル」という考え方はメンタルの問題にも当てはめて考えることが出来るのではないか、とまず文庫版まえがきを読んで考えてみている。そしてこのまえがきの「堅苦しい」文章はとても良い。本編の「空転」しそうな文体のちょうど良い重しになっている気がする。このまえがきを置いた時点でこの著者は信用できる、などと思ったりしているけれど、実はそんなことも関係なくとても面白いから続きが楽しみだ。いま3章を読んでいるところ。あと、わたしは「青春物語」が好き。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日読んでる「心を根底の部分で規定し、ときに暴力的に粉砕する」のが「社会構造の力」なのだとしたら、主にフィジカル的なものだと思っていた「社会モデル」という考え方はメンタルの問題にも当てはめて考えることが出来るのではないか、とまず文庫版まえがきを読んで考えてみている。そしてこのまえがきの「堅苦しい」文章はとても良い。本編の「空転」しそうな文体のちょうど良い重しになっている気がする。このまえがきを置いた時点でこの著者は信用できる、などと思ったりしているけれど、実はそんなことも関係なくとても面白いから続きが楽しみだ。いま3章を読んでいるところ。あと、わたしは「青春物語」が好き。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日買った読み始めたSNSで、とても信頼している読書家の方が読んでいるのをみて急いで買いに行った。たしかにこれは面白いしリーダビリティが高い、高すぎる。寝不足になりそうである。

DN/HP@DN_HP2025年3月21日買った読み始めたSNSで、とても信頼している読書家の方が読んでいるのをみて急いで買いに行った。たしかにこれは面白いしリーダビリティが高い、高すぎる。寝不足になりそうである。