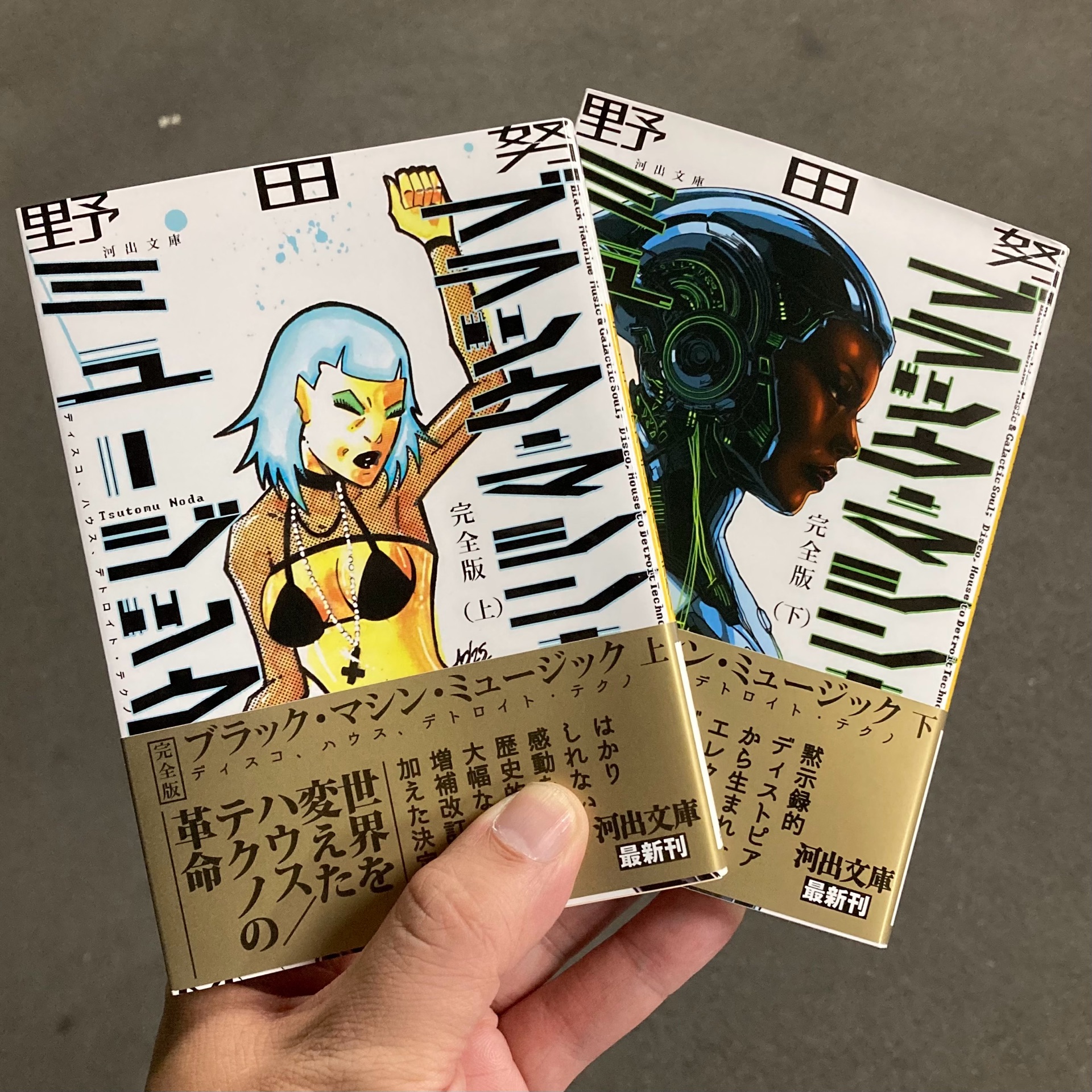

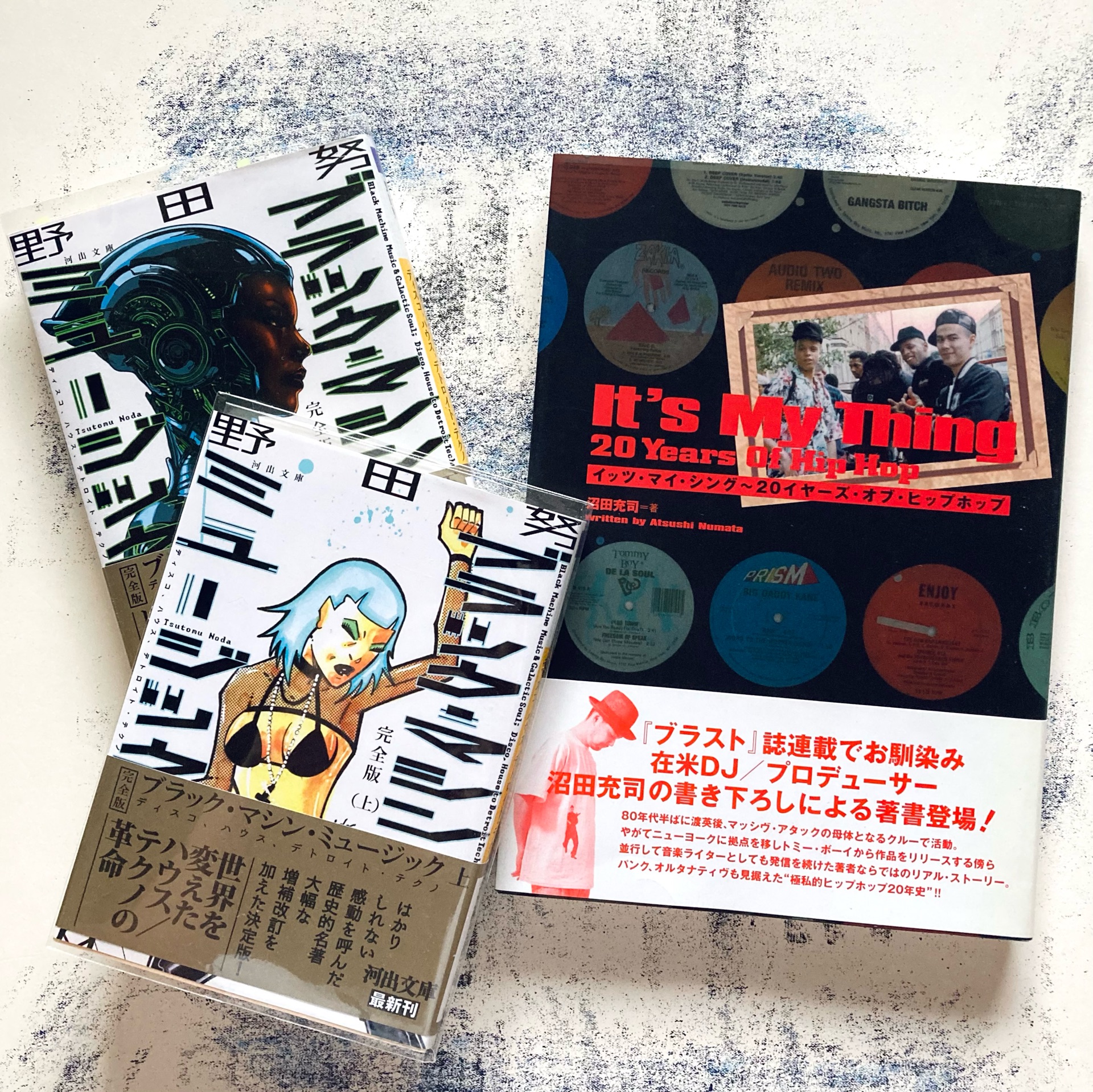

完全版 ブラック・マシン・ミュージック 上

29件の記録

阿部義彦@xtc1961ymo2025年11月9日読み終わった私の音楽遍歴には、プログレッシブ・ロックとテクノの影響が大きい。多分生まれた時代によるものでしょう。クラフトワークから影響を受けた、デトロイト・テクノは当時ソニーが版権をとり、大々的にプッシュしていて、アシッドハウス、ピュアテクノ、トリップホップ、アンビエント百花繚乱でした。著者の野田努は95年にテクノ専門誌『ele-king』を創刊。いまも季刊誌として、私も毎号買ってます。その野田努の代表作、私も欲しいと思ってたのがほぼ絶版で入手不可と思ってたのがこの度、増補を経て完全版として、河出文庫より9月に出ました。上巻では、私の知らないデトロイト・テクノ前史として、パラダイス・ガラージ、シカゴ・ハウスについて、大変興味深く読了。下巻も楽しみ。デリック・メイ、ホアン・アトキンス、ジェフ・ミルズがやっと登場。

阿部義彦@xtc1961ymo2025年11月9日読み終わった私の音楽遍歴には、プログレッシブ・ロックとテクノの影響が大きい。多分生まれた時代によるものでしょう。クラフトワークから影響を受けた、デトロイト・テクノは当時ソニーが版権をとり、大々的にプッシュしていて、アシッドハウス、ピュアテクノ、トリップホップ、アンビエント百花繚乱でした。著者の野田努は95年にテクノ専門誌『ele-king』を創刊。いまも季刊誌として、私も毎号買ってます。その野田努の代表作、私も欲しいと思ってたのがほぼ絶版で入手不可と思ってたのがこの度、増補を経て完全版として、河出文庫より9月に出ました。上巻では、私の知らないデトロイト・テクノ前史として、パラダイス・ガラージ、シカゴ・ハウスについて、大変興味深く読了。下巻も楽しみ。デリック・メイ、ホアン・アトキンス、ジェフ・ミルズがやっと登場。

柿内正午@kakisiesta2025年9月24日読んでる“ディスコが音楽の主流産業に食い込んだとき、その快楽主義はきわめて個人的なものとして広まった。その自己中心的な欲望もまた、共同体を重視した、六〇年代のヒッピーやブラック・ミュージックが批判しなければならないものだった。トム・ウルフの七〇年代アメリカ文化エッセイ集「そしてみんな軽くなった」(一九八〇)によれば、七〇年代のアメリカには実体のない快楽主義が蔓延していたという。快楽主義と「わたしを見て!」といわんばかりのミーイズムの世界、ビジネス街では昼休みにサラリーマンがマリファナを回し飲みし、離婚、宗教、健康食品、超能力、UFO、ジョギングなどなどが流行し、「自分が舞台にのぼりたがるようになり、自分の行動、自分の人間関係、自分の悩み、自分の性格を分析しはじめた」のだ。ディスコ・ブームはこうした快楽主義にうってつけだった。” p.24

柿内正午@kakisiesta2025年9月24日読んでる“ディスコが音楽の主流産業に食い込んだとき、その快楽主義はきわめて個人的なものとして広まった。その自己中心的な欲望もまた、共同体を重視した、六〇年代のヒッピーやブラック・ミュージックが批判しなければならないものだった。トム・ウルフの七〇年代アメリカ文化エッセイ集「そしてみんな軽くなった」(一九八〇)によれば、七〇年代のアメリカには実体のない快楽主義が蔓延していたという。快楽主義と「わたしを見て!」といわんばかりのミーイズムの世界、ビジネス街では昼休みにサラリーマンがマリファナを回し飲みし、離婚、宗教、健康食品、超能力、UFO、ジョギングなどなどが流行し、「自分が舞台にのぼりたがるようになり、自分の行動、自分の人間関係、自分の悩み、自分の性格を分析しはじめた」のだ。ディスコ・ブームはこうした快楽主義にうってつけだった。” p.24

DN/HP@DN_HP2025年9月20日ある文化、音楽に出会う。人生の舵を切りそこへ飛び込む。その記憶を文章にして物語る。とてもロマンティックな行為だ。溢れ落ちてしまうものや書けない/書かないこともあるだろうけれど、そこに多くの人を納得させるような正確さは求めていない、歴史を読みたいわけじゃないから。ここにあるのは個人のロマンだ、これらは「私の物語」だ。そんな風に読んだ。 わたしにも好きな文化や音楽があった、耽溺もしていたと思う。だけど思い切って舵を切ることが出来なかったような気もする。その一時期を物語ることは出来るかもしれないけれど、書こうとは思えない。そこにはロマンが足りないのかもしれない。それでも、あるいはだから、ロマンティックな物語を深夜まで読み耽り、記憶を辿り、そこで出会った沢山の音楽を聴いた数日間はロマンティックな時間だった、と言ってもいいかもしれない、言いたい。そんな気持ちは少しだけ書き残しておきたい。

DN/HP@DN_HP2025年9月20日ある文化、音楽に出会う。人生の舵を切りそこへ飛び込む。その記憶を文章にして物語る。とてもロマンティックな行為だ。溢れ落ちてしまうものや書けない/書かないこともあるだろうけれど、そこに多くの人を納得させるような正確さは求めていない、歴史を読みたいわけじゃないから。ここにあるのは個人のロマンだ、これらは「私の物語」だ。そんな風に読んだ。 わたしにも好きな文化や音楽があった、耽溺もしていたと思う。だけど思い切って舵を切ることが出来なかったような気もする。その一時期を物語ることは出来るかもしれないけれど、書こうとは思えない。そこにはロマンが足りないのかもしれない。それでも、あるいはだから、ロマンティックな物語を深夜まで読み耽り、記憶を辿り、そこで出会った沢山の音楽を聴いた数日間はロマンティックな時間だった、と言ってもいいかもしれない、言いたい。そんな気持ちは少しだけ書き残しておきたい。

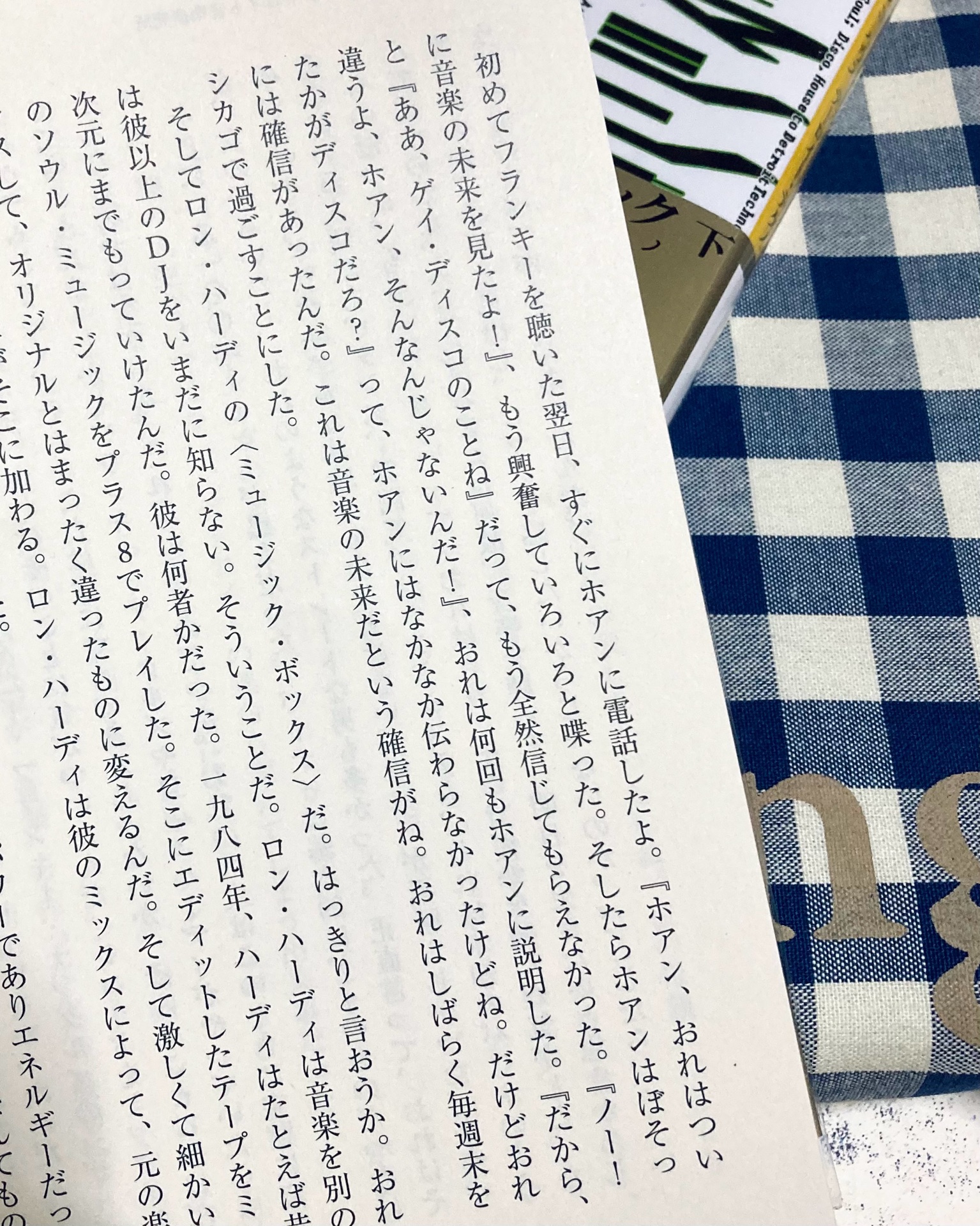

DN/HP@DN_HP2025年9月15日前回読んだときも思ったけれど、デリック・メイがシカゴでフランキー・ナックルズの〈ザ・パワー・プラント〉を「体験」して、翌日にホアン・アトキンスに電話する件、最高だよね。 「正直言って、おれはそのときほどスピリチュアルな体験をしたことはない。すべてが素晴らしかった。音楽、そこにいる人間たち、ダンス、雰囲気、サウンドシステム、それは未知のパワーのようなものだった。もう「ワーオ!』って、おれはもう、そこで何かを掴んだ気がした。なんて言うのかな、たとえばおまえは何故、音楽を聴く?明日を生きたいと思うからじゃないのか。希望を見出し、ロマンを感じたいからじゃないのか。だとしたら、そういう類のものすべてがそこにあったんだ。」 「初めてフランキーを聴いた翌日、すぐにホアンに電話したよ。『ホアン、おれはついに音楽の未来を見たよ!』、もう興奮していろいろと喋った。」

DN/HP@DN_HP2025年9月15日前回読んだときも思ったけれど、デリック・メイがシカゴでフランキー・ナックルズの〈ザ・パワー・プラント〉を「体験」して、翌日にホアン・アトキンスに電話する件、最高だよね。 「正直言って、おれはそのときほどスピリチュアルな体験をしたことはない。すべてが素晴らしかった。音楽、そこにいる人間たち、ダンス、雰囲気、サウンドシステム、それは未知のパワーのようなものだった。もう「ワーオ!』って、おれはもう、そこで何かを掴んだ気がした。なんて言うのかな、たとえばおまえは何故、音楽を聴く?明日を生きたいと思うからじゃないのか。希望を見出し、ロマンを感じたいからじゃないのか。だとしたら、そういう類のものすべてがそこにあったんだ。」 「初めてフランキーを聴いた翌日、すぐにホアンに電話したよ。『ホアン、おれはついに音楽の未来を見たよ!』、もう興奮していろいろと喋った。」

- 大前粟生@okomeyomuyomu1900年1月1日読み終わったnoteでつけてる日記からの転載です。 野田努『ブラック・マシン・ミュージック』(河出文庫)上巻を読んだ。ディスコの登場以降ダンスミュージック、ゲイカルチャー、黒人音楽、ハウス、デトロイト・テクノがどう発展してきたか、めちゃくちゃ詳細なリサーチをもとにかっこいい語り口で教えてくれる本。上下巻あって、上巻では主にシカゴとデトロイトの社会状況、黒人差別の歴史やその反映として(あるいなアシッド・ハウスなど民族的なルーツとは別のものとして)そのときどんな音楽が登場したかが鮮明に描かれている。インタビューや書籍からの引用がとても巧みで、壮大な聞き書きみたいに感じられるんだよな。直接聞いてる証言もあって、引用と談のレイヤーの違いが気にならないくらい語り口がスムーズで痺れる。 菊地成孔+大谷能生『東京大学のアルバート・アイラー』(東大でのジャズ講義本)に野田努がゲスト講師として参加しているのだけれど、その本のなかでしきりに名著だと言われていたので読んでみたかった。もともとは25年ほど前の本で、8年前の増補版と合わせたものが文庫になってくれた。 DJのよさってあまりわからないなあ〜、と思っていたのだけれど、この本に出てくる曲を聴くうちに自分だったらここを反復させるなあとか思うようになってき楽しい。 DJプレイのえらくハンドメイドな技術(曲のつなぎ目にシールを貼ったり布かテープでレコードを繋げたり)を読んでいると、紹介されている大量の固有名詞が頭のなかでもつれてミックスされるような感覚に襲われる。レコードがぐるぐる回り、その隣にはもうひとつのレコードがかけられていて、たくさんの人名がレコードの溝に入り込んで声を出している。この固有名詞の羅列がレイアウトとして醸し出してくる"ハイ"な感じは消費社会を端的に表しているようで、たまにこういう本を読むとモノやカルチャーにまみれる感じがしておもしろい。書かれている音楽も検索すれば聴けるわけで、聴いているあいだは仕事机のまわりの重さがなくなる。名曲として書かれていたCan You Feel It(これにはキング牧師の演説Mixもある)とStrings Of Lifeがすばらしい。Strings Of Lifeについて制作者のデリック・メイは 「ときどき自分の祖父母や母や自分の幼少期のことを思い出す。"Strings"はマーティン・ルーサー・キングのことだ。彼が殺されたとき、希望や夢も破壊された。これはかなえられなかった彼の希望なんだ」と語っている。 こうしたテクノを聴いていると、服を買いたくなるというか、見た目もこのかっこよさにアプローチしたくなるのはどうしてだろう(でもクラフトワークやYMOを聴いても別に見た目を変えようとはならない) 昔は曲を聴きたければこうした本を参考に店に出かけてレコードやCDを漁る必要があったと思うんだけど、その過程できっとコミュニケーションやコミュニティが生まれたりして、それって今となっては得難い価値だろう。だからこそ最近は、その場所に出かけないと繋がることができない、ということへの需要が爆発気味に高まってるように思える。たとえば展示とかは、観賞というより体験の場として近頃は機能しているだろう。わざわざ出かけてある空間に入り込む、という作業をしなければなにがフィクションか実感しがたい世の中なんだと思う。それに友人や恋人と出かけるスポットとして映画や遊園地がもはやかなり高いというのは大きそう。クラブってその意味では今どうなのだろう? 盆踊りが人気っぽい(空気があるよね?)、その延長で流行ったりするだろうか。『ブラック・マシン・ミュージック』を読むといきたい感じはかなり出る。