LUCiA

@gogo

10数年前にケータイをスマホ(iPhone)に変えてから徐々に本から離れてしまったのですが、2〜3年前に速読を習い(速読はまったく身につかず)、また読書習慣が戻ってきました。YouTubeやマンガアプリに負けがちですがゆっくり本を楽しんでいきます。

- 2026年2月24日

桃太郎芥川竜之介読み終わった青空文庫で読んだ。Xのタイムラインに流れてきていたから。 毒が効いてて面白い。 じいさんのように柴刈りに行ったり、ばあさんのように川へ洗濯に行くのがイヤだから鬼退治を思いつくとか。 じいさんばあさんも、そろそろこの厄介者を厄介払いしたくて喜んで送り出したとか。 芥川龍之介、面白いね。

桃太郎芥川竜之介読み終わった青空文庫で読んだ。Xのタイムラインに流れてきていたから。 毒が効いてて面白い。 じいさんのように柴刈りに行ったり、ばあさんのように川へ洗濯に行くのがイヤだから鬼退治を思いつくとか。 じいさんばあさんも、そろそろこの厄介者を厄介払いしたくて喜んで送り出したとか。 芥川龍之介、面白いね。 - 2026年2月15日

- 2026年2月15日

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わったいやー面白かった〜。そのひと言につきる。 上巻でもいろんな発見がたくさんある。はらはらはするものの上手く物事が進んで行く。上手くいき過ぎてちょっと不安になるくらいだった。 そして、やはり下巻に入ると次々と危機が訪れる。その度にバディと解決する。1人で解決する。その繰り返しが最後の決断を促したんだろうな。 それにしても、この結末はちょっと予想外だった。どう決着するのだろうかと思っていたが。ただ、その光景を想像するとかわいい。主人公の本来の望みが違う形で叶った。そして、その先どうするのか、余韻を残す終わり方が、、、もう!気になる!

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わったいやー面白かった〜。そのひと言につきる。 上巻でもいろんな発見がたくさんある。はらはらはするものの上手く物事が進んで行く。上手くいき過ぎてちょっと不安になるくらいだった。 そして、やはり下巻に入ると次々と危機が訪れる。その度にバディと解決する。1人で解決する。その繰り返しが最後の決断を促したんだろうな。 それにしても、この結末はちょっと予想外だった。どう決着するのだろうかと思っていたが。ただ、その光景を想像するとかわいい。主人公の本来の望みが違う形で叶った。そして、その先どうするのか、余韻を残す終わり方が、、、もう!気になる! - 2026年2月11日

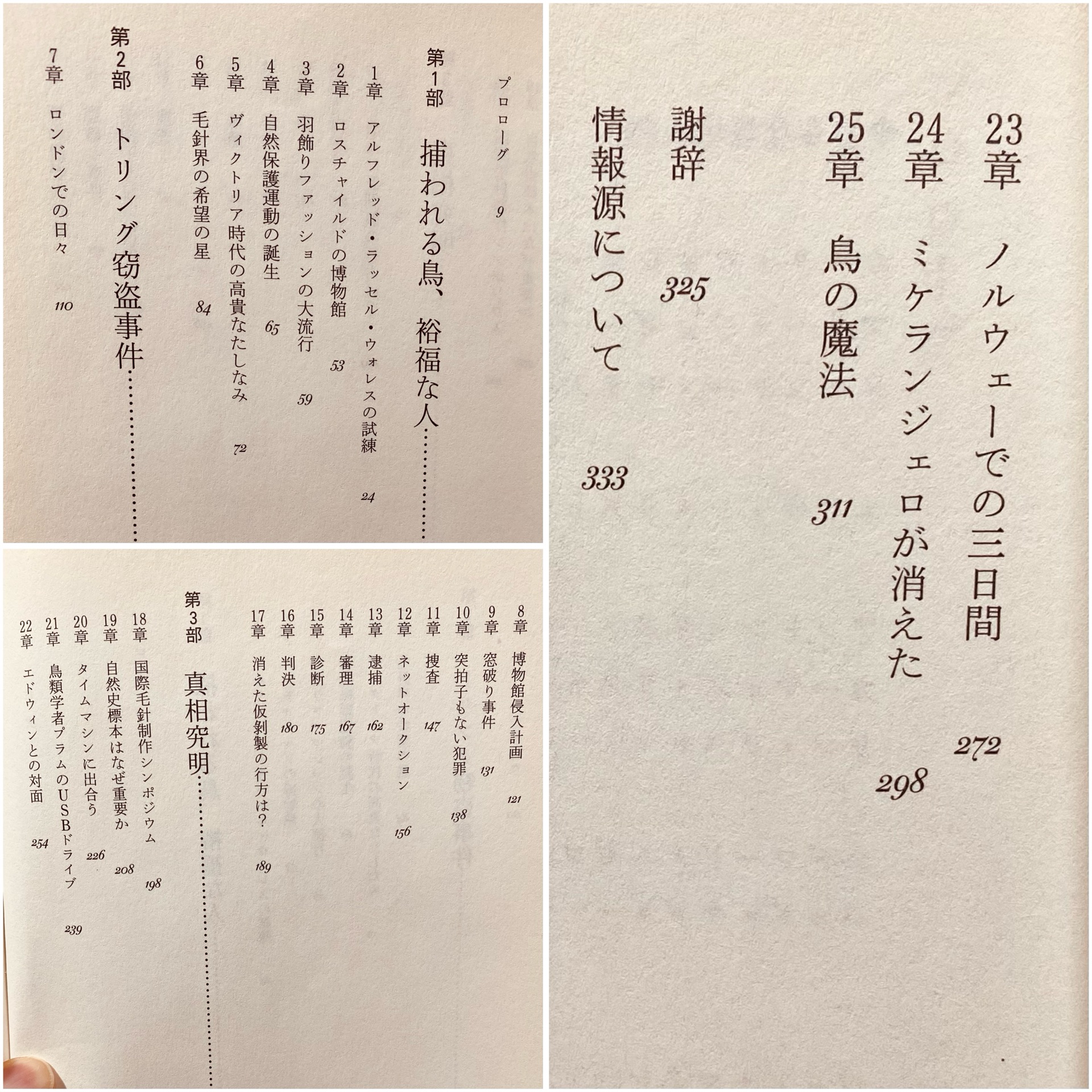

大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読み終わったハードカバーの本は文庫に比べてページごとの文字の量が多く感じられ、びっしりと文字で埋め尽くされた見開きを見ると、読み終えられるのか自信がなくなる。図書館で予約していたこの本を受け取った時もそう感じた。読みたかった本なのに、読み始めは貸出期間の2週間以内に読み終えられるか、興味を持ち続けられるか不安だった。 そもそも、鳥に興味はない。釣りにも興味がない。フライフィッシング?自然史博物館?うーん。なのに、一気に読み終えてしまった! 作者の忍耐強い取材に敬意を払う。英国推理作家協会の2019年のゴールド・ガダー賞にノミネートされてはいるが推理小説と言う感じではない。この本を読むと、博物館の意義や研究者の仕事が見えてきて、そんな知識を得られたことに感激する。それと、フライフィッシングの毛針作りに犯罪すれすれのそんな狂気めいた世界が広がっていたとは知らなかった。 そんな知らない世界ばかりの本だ。知ることができて良かった。エドウィン・リストと言う名前だけは覚えておこうと思う。クラシックファンなので。 目次ページを追加

大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読み終わったハードカバーの本は文庫に比べてページごとの文字の量が多く感じられ、びっしりと文字で埋め尽くされた見開きを見ると、読み終えられるのか自信がなくなる。図書館で予約していたこの本を受け取った時もそう感じた。読みたかった本なのに、読み始めは貸出期間の2週間以内に読み終えられるか、興味を持ち続けられるか不安だった。 そもそも、鳥に興味はない。釣りにも興味がない。フライフィッシング?自然史博物館?うーん。なのに、一気に読み終えてしまった! 作者の忍耐強い取材に敬意を払う。英国推理作家協会の2019年のゴールド・ガダー賞にノミネートされてはいるが推理小説と言う感じではない。この本を読むと、博物館の意義や研究者の仕事が見えてきて、そんな知識を得られたことに感激する。それと、フライフィッシングの毛針作りに犯罪すれすれのそんな狂気めいた世界が広がっていたとは知らなかった。 そんな知らない世界ばかりの本だ。知ることができて良かった。エドウィン・リストと言う名前だけは覚えておこうと思う。クラシックファンなので。 目次ページを追加

- 2026年2月7日

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった先日たまたま行ったジュンク堂で『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の文庫が、大きな山を少なくとも2つは作っていた。ずっと読みたい読みたいと思っていたが、ハードカバーかぁ、メルカリもAmazonマーケットプレイスもないなぁ、図書館の予約だと1年以上経たないとまわって来ないなぁ、、とそのうち諦めていた。すっかり忘れていた。そこにこんなにキラキラと輝く文庫の表紙が山のようにそびえているではないか!買うしかない。他の本を探しにきて見つからず、偶然目にしたお宝山。3/20から映画が始まるからなのね。 上巻を読んでみて、そうかこう言う面白さだったのか、と。とにかく、面白いと言う噂ばかりを耳にし、目にしてきたが、よくあるSF(そんなにSFを読んできたわけではないので、「よくある」と私が信じるものが当たっているかどうか分からないが)の戦争、あるいは悲壮感といったものからはちょっとズレた部分に興味、好奇心をかられる物語だ。もちろん悲壮ではあるのだ、物語のバックグラウンドは。だけどそれより知的好奇心の方が強くくすぐられる。私は物理なんて毛ほども分からないのだけど、物理の知識で埋め尽くされたこの本は私を置いてけぼりにしない。じゅうぶん楽しませてくれる。そして外国語の勉強が好きな私をも惹きつける。他者との交流がこんなに楽しみになるなんて。悲劇的な状況ばかりなのに、なんとはなしに明るい印象で進んで行くのは、筆者がアメリカ人だからなのか(ステレオタイプな表現なのだが、、、)?あるいは翻訳文学だからなのか?よく分からんが、今のところは明るい。 下巻で物語が急展開するのか、まだ私は知らない。早く読みたいのだが、次はようやく図書館から予約が回ってきた本を読むのでいったんお預けだ。

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった先日たまたま行ったジュンク堂で『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の文庫が、大きな山を少なくとも2つは作っていた。ずっと読みたい読みたいと思っていたが、ハードカバーかぁ、メルカリもAmazonマーケットプレイスもないなぁ、図書館の予約だと1年以上経たないとまわって来ないなぁ、、とそのうち諦めていた。すっかり忘れていた。そこにこんなにキラキラと輝く文庫の表紙が山のようにそびえているではないか!買うしかない。他の本を探しにきて見つからず、偶然目にしたお宝山。3/20から映画が始まるからなのね。 上巻を読んでみて、そうかこう言う面白さだったのか、と。とにかく、面白いと言う噂ばかりを耳にし、目にしてきたが、よくあるSF(そんなにSFを読んできたわけではないので、「よくある」と私が信じるものが当たっているかどうか分からないが)の戦争、あるいは悲壮感といったものからはちょっとズレた部分に興味、好奇心をかられる物語だ。もちろん悲壮ではあるのだ、物語のバックグラウンドは。だけどそれより知的好奇心の方が強くくすぐられる。私は物理なんて毛ほども分からないのだけど、物理の知識で埋め尽くされたこの本は私を置いてけぼりにしない。じゅうぶん楽しませてくれる。そして外国語の勉強が好きな私をも惹きつける。他者との交流がこんなに楽しみになるなんて。悲劇的な状況ばかりなのに、なんとはなしに明るい印象で進んで行くのは、筆者がアメリカ人だからなのか(ステレオタイプな表現なのだが、、、)?あるいは翻訳文学だからなのか?よく分からんが、今のところは明るい。 下巻で物語が急展開するのか、まだ私は知らない。早く読みたいのだが、次はようやく図書館から予約が回ってきた本を読むのでいったんお預けだ。 - 2026年2月1日

黒牢城米澤穂信読み終わったマライ・メントラインさんがXで紹介していて、そのリンクで結構な量の試し読みができたんだけど、それが面白くて、積読解消もせぬままにこの本を買ってしまった。最初Amazonで品切れだったので大型書店に行ったがそこでも在庫切れ。そんなに人気なのか!とどうしても読みたくなった頃にAmazonに補充されたので即買い。 なんと言うか、日本語が心地よい。読み心地が良い。リズムが嬉しい。ストーリーの前にまずそこが良かった。するする読んでしまう。やめられないのだ。 物語に出てくる地名の伊丹、尼崎、播磨など、親しみのある場所が多いのも読みやすかった。なのに全然知らない人物だった。黒田官兵衛はかろうじて知った名前だけど。 傷ひとつない完璧だと思われる主人公が、まわりから少しずつほころびがでてくるのが、なんとも辛い。 歴史・時代小説を書く人かと思ったら、この作者は推理小説を書く人なのね。今回はたまたま時代設定を戦国時代にしただけだったようですね。他も読んでみようかな。

黒牢城米澤穂信読み終わったマライ・メントラインさんがXで紹介していて、そのリンクで結構な量の試し読みができたんだけど、それが面白くて、積読解消もせぬままにこの本を買ってしまった。最初Amazonで品切れだったので大型書店に行ったがそこでも在庫切れ。そんなに人気なのか!とどうしても読みたくなった頃にAmazonに補充されたので即買い。 なんと言うか、日本語が心地よい。読み心地が良い。リズムが嬉しい。ストーリーの前にまずそこが良かった。するする読んでしまう。やめられないのだ。 物語に出てくる地名の伊丹、尼崎、播磨など、親しみのある場所が多いのも読みやすかった。なのに全然知らない人物だった。黒田官兵衛はかろうじて知った名前だけど。 傷ひとつない完璧だと思われる主人公が、まわりから少しずつほころびがでてくるのが、なんとも辛い。 歴史・時代小説を書く人かと思ったら、この作者は推理小説を書く人なのね。今回はたまたま時代設定を戦国時代にしただけだったようですね。他も読んでみようかな。 - 2026年1月30日

作家で食っていく方法今村翔吾読み終わった何かで紹介されてて、それを書店で見かけたら、表紙のインパクトがすばらしくて。 なんでこんな大食い大会みたいな表紙なのかなーなんてぼんやり思ってたけど、読み終えて何時間も経ってようやく気づいた😅 「食っていく」が、「作家で」と「方法」と頭がそろってないし、とにかく強調するとこなんやわ。だからやわ。 小説の書き方、文体とか芸術的な面についてももちろん書かれているけれど、それよりも何よりも重要な「食っていく」ことの重要性、具体的な方法に重点を置かれている。食っていけるようになってようやくやりたいようにできるんやで、と説く。真理。 めっちゃビジネスマン。スマホにハックされた私のYouTubeタイムラインに今村さんの動画が流れてきたが、この本を書く前だけど、同じこと言ってた。ブレてない。そして、この人の小説を読んだことがないんだけど断然読みたくなった。こんな気にさせるんだから、すごいマーケティング本だ。

作家で食っていく方法今村翔吾読み終わった何かで紹介されてて、それを書店で見かけたら、表紙のインパクトがすばらしくて。 なんでこんな大食い大会みたいな表紙なのかなーなんてぼんやり思ってたけど、読み終えて何時間も経ってようやく気づいた😅 「食っていく」が、「作家で」と「方法」と頭がそろってないし、とにかく強調するとこなんやわ。だからやわ。 小説の書き方、文体とか芸術的な面についてももちろん書かれているけれど、それよりも何よりも重要な「食っていく」ことの重要性、具体的な方法に重点を置かれている。食っていけるようになってようやくやりたいようにできるんやで、と説く。真理。 めっちゃビジネスマン。スマホにハックされた私のYouTubeタイムラインに今村さんの動画が流れてきたが、この本を書く前だけど、同じこと言ってた。ブレてない。そして、この人の小説を読んだことがないんだけど断然読みたくなった。こんな気にさせるんだから、すごいマーケティング本だ。 - 2026年1月24日

会話の0.2秒を言語学する水野太貴読み終わった予約注文までして買っていたのに積読して、ようやく読んだ!読んでるあいだに1on1と言うYouTube番組で水野さんがこの本についてしゃべってるのとかも見て、理解が進んだ。 言語学的な話は分かりやすいものもあれば、ちょっと難しいものもあったが、、、 この人、すごくまじめで心優しい人なんやね、と思った。ひとつひとつの文章に誠実さがあふれているように感じた。私ならあそこまでお喋りが得意なら、得意絶頂でオラオラしてしまいそう。 残念ながらお喋りは苦手なんよね。この本にもあるサッチャーさんのエピソードに激しく同意する。これ、わたしやー!って。 最後のあとがきにもちょっと感動。良い本でした。

会話の0.2秒を言語学する水野太貴読み終わった予約注文までして買っていたのに積読して、ようやく読んだ!読んでるあいだに1on1と言うYouTube番組で水野さんがこの本についてしゃべってるのとかも見て、理解が進んだ。 言語学的な話は分かりやすいものもあれば、ちょっと難しいものもあったが、、、 この人、すごくまじめで心優しい人なんやね、と思った。ひとつひとつの文章に誠実さがあふれているように感じた。私ならあそこまでお喋りが得意なら、得意絶頂でオラオラしてしまいそう。 残念ながらお喋りは苦手なんよね。この本にもあるサッチャーさんのエピソードに激しく同意する。これ、わたしやー!って。 最後のあとがきにもちょっと感動。良い本でした。 - 2026年1月18日

なぜ日本文学は英米で人気があるのか鴻巣友季子読み終わった1on1と言うYouTube番組が面白かったので、気になって買って読んだ。『バター』だけじゃなかったんやね。日本文学だけでなく、世界的に英語圏以外の言語を英語に翻訳したものが読まれつつあるそうだ。英語圏では翻訳者の名前を表紙に載せないなどの悪弊があるそうだが、日本なら信じられない話だ。むしろ翻訳者の名前で読むこともあるくらいなのに。と、そんな話もたくさんあって、面白かった。

なぜ日本文学は英米で人気があるのか鴻巣友季子読み終わった1on1と言うYouTube番組が面白かったので、気になって買って読んだ。『バター』だけじゃなかったんやね。日本文学だけでなく、世界的に英語圏以外の言語を英語に翻訳したものが読まれつつあるそうだ。英語圏では翻訳者の名前を表紙に載せないなどの悪弊があるそうだが、日本なら信じられない話だ。むしろ翻訳者の名前で読むこともあるくらいなのに。と、そんな話もたくさんあって、面白かった。 - 2026年1月17日

読み終わった小説ではなく史実を追っていったものなんだけど、後半になるにつれどんどんとキリシタン迫害の壮絶さが恐ろしくなっていく。ナチスによるホロコーストにも例えられるくらいだ。 天正少年使節のヨーロッパ各地での歓迎ぶりがまず凄い。世界の果てまでも届いたキリスト教を証明する若者がやってきた。それに歓喜する者、政治的に利用する者、だが彼らの安全は保証されていた。そんな天国から帰国した彼らを待っていたのはキリシタン追放令だった。 信長時代は自由に布教していたキリスト教が、秀吉の天下になるとともに禁止されていき、果ては追放、拷問、死刑。キリスト教を邪教と秀吉をそそのかすのは仏教徒。それぞれが衆生を救うことを目的としているはずなのに。 解説でも書かれているが、著者は日本側の史料、海外の史料の両側から史実を見ている。当時の政治的状勢なども鑑みて、史料から透けて見える事柄を読んでいく。そこが推理小説的でもあって面白い。 信長は破天荒、秀吉は小狡い、家康はおおらか、なんて勝手な思い込みがあったが、この本を読んだ後では、信長は先を読みすぎて他がついて来れなかった、秀吉は残虐な恐怖政治家、家康についてはほとんど描写はなかったがキリスト教迫害については秀吉と同等かそれ以上に残虐、という印象に変わってしまった。 読み終えた後書店に寄ると、大河ドラマの影響か秀吉関連の本がたくさん並んでいる。表紙を見る限り、どれも明るく好印象な秀吉だ。とても今の気分では読めないと思った。

読み終わった小説ではなく史実を追っていったものなんだけど、後半になるにつれどんどんとキリシタン迫害の壮絶さが恐ろしくなっていく。ナチスによるホロコーストにも例えられるくらいだ。 天正少年使節のヨーロッパ各地での歓迎ぶりがまず凄い。世界の果てまでも届いたキリスト教を証明する若者がやってきた。それに歓喜する者、政治的に利用する者、だが彼らの安全は保証されていた。そんな天国から帰国した彼らを待っていたのはキリシタン追放令だった。 信長時代は自由に布教していたキリスト教が、秀吉の天下になるとともに禁止されていき、果ては追放、拷問、死刑。キリスト教を邪教と秀吉をそそのかすのは仏教徒。それぞれが衆生を救うことを目的としているはずなのに。 解説でも書かれているが、著者は日本側の史料、海外の史料の両側から史実を見ている。当時の政治的状勢なども鑑みて、史料から透けて見える事柄を読んでいく。そこが推理小説的でもあって面白い。 信長は破天荒、秀吉は小狡い、家康はおおらか、なんて勝手な思い込みがあったが、この本を読んだ後では、信長は先を読みすぎて他がついて来れなかった、秀吉は残虐な恐怖政治家、家康についてはほとんど描写はなかったがキリスト教迫害については秀吉と同等かそれ以上に残虐、という印象に変わってしまった。 読み終えた後書店に寄ると、大河ドラマの影響か秀吉関連の本がたくさん並んでいる。表紙を見る限り、どれも明るく好印象な秀吉だ。とても今の気分では読めないと思った。 - 2026年1月4日

- 2026年1月2日

- 2026年1月2日

スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ知念実希人読み終わった『近畿地方の〜』を貸してくれた弟がさらに貸してくれた。話題になってたやつやね。「オレ」かぁ。騙されたー!画面や画像の作り込みもリアルで怖いよー!

スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ知念実希人読み終わった『近畿地方の〜』を貸してくれた弟がさらに貸してくれた。話題になってたやつやね。「オレ」かぁ。騙されたー!画面や画像の作り込みもリアルで怖いよー! - 2025年12月27日

読み終わった1972年前後の象徴的な出来事を、主に雑誌のバックナンバーを参考文献として拾い上げ、そこに1958年生まれ、1972年には中学生だった著者の思い出と評論を混ぜ、時代の空気を甦らせている。 日活ロマンポルノから始まったこの本の読み初めは苦痛だった。面白くないな、、、。でも、次の話題は日本連合赤軍。これが、ポルノやフェミニズムや横井庄一の話題と絡めて語られる。この辺りは面白かった。浅間山荘事件は昔よくテレビで懐かしのニュースと言う形で、鉄球で山荘を壊す映像を見ていたが、その切り取られた部分しか知らなかった。それがこの本で生々しく内容を再現されていて、とても興味深かった。 札幌オリンピック、キャロル、ローリング・ストーンズ、プロレス、ぴあ、大相撲ダイジェスト、山陽新幹線、田中角栄など、当時始まった事象、人物について次々と描かれている。当時を描く資料としては興味深いが、読み物としては、私の好みではなかったな。。と言うのが感想。

読み終わった1972年前後の象徴的な出来事を、主に雑誌のバックナンバーを参考文献として拾い上げ、そこに1958年生まれ、1972年には中学生だった著者の思い出と評論を混ぜ、時代の空気を甦らせている。 日活ロマンポルノから始まったこの本の読み初めは苦痛だった。面白くないな、、、。でも、次の話題は日本連合赤軍。これが、ポルノやフェミニズムや横井庄一の話題と絡めて語られる。この辺りは面白かった。浅間山荘事件は昔よくテレビで懐かしのニュースと言う形で、鉄球で山荘を壊す映像を見ていたが、その切り取られた部分しか知らなかった。それがこの本で生々しく内容を再現されていて、とても興味深かった。 札幌オリンピック、キャロル、ローリング・ストーンズ、プロレス、ぴあ、大相撲ダイジェスト、山陽新幹線、田中角栄など、当時始まった事象、人物について次々と描かれている。当時を描く資料としては興味深いが、読み物としては、私の好みではなかったな。。と言うのが感想。 - 2025年12月21日

動物たちは何をしゃべっているのか?山極寿一,山極 寿一,鈴木俊貴読み終わった古本で買った。集英社なのに新潮文庫と言う短冊が顔を覗かせていた。古本の醍醐味ですな。次はこの新潮社の本を買おう。 『僕には鳥の言葉がわかる』を読んだのなら、これを読まねば。いや、先に出版されたのはこっちの『動物たちは何をしゃべっているのか?』だから先に読むべきだったのか。どっちでも良いけど、とっつき易さから言うと『僕には〜』かな。 面白かった。動物の言葉やコミュニケーションについての話から、現代の人間社会の危うさにまで飛躍する。当然だけど、知の宝庫であるお2人が語る内容だから、知らなかったことがたっくさんあって、うんちく集めにも良い^_^。例えば、目に白目部分がある動物は珍しいとか。犬にもあるんですよ。白目があるから視線の動きが分かる、とかね。 専門用語もでてくるけど、必ずすぐ近くに煩わしくない程度の説明があって分かりやすい。あっという間に読んでしまった。

動物たちは何をしゃべっているのか?山極寿一,山極 寿一,鈴木俊貴読み終わった古本で買った。集英社なのに新潮文庫と言う短冊が顔を覗かせていた。古本の醍醐味ですな。次はこの新潮社の本を買おう。 『僕には鳥の言葉がわかる』を読んだのなら、これを読まねば。いや、先に出版されたのはこっちの『動物たちは何をしゃべっているのか?』だから先に読むべきだったのか。どっちでも良いけど、とっつき易さから言うと『僕には〜』かな。 面白かった。動物の言葉やコミュニケーションについての話から、現代の人間社会の危うさにまで飛躍する。当然だけど、知の宝庫であるお2人が語る内容だから、知らなかったことがたっくさんあって、うんちく集めにも良い^_^。例えば、目に白目部分がある動物は珍しいとか。犬にもあるんですよ。白目があるから視線の動きが分かる、とかね。 専門用語もでてくるけど、必ずすぐ近くに煩わしくない程度の説明があって分かりやすい。あっという間に読んでしまった。

- 2025年12月19日

のぼうの城(下)和田竜読み終わった作者の和田竜さんが最近新刊をだしたのかな。書店でよく目にした。そして鈴木保奈美の本を紹介する番組にも出ていた。それで、以前からタイトルだけは聞いたことのある『のぼうの城』をついに読んだ。 いや、こりゃめちゃくちゃ面白いな!最初のうちは何だかごちゃごちゃと説明が多くて離脱しそうになったのだけど、どんどんスピードがでてくる感じが楽しくて、あっという間に上下巻ともに読んでしまった。史料の説明があるかと思えば、現在ではこうなってる、そしてまた物語に戻ったり。そんな史実、現在、物語、がくるくるとより合わさって本を作り上げている。唯一難点を挙げるとしたら、地理がよく分からんこと。関西人だから、関東の地理が頭に入ってないのだ。行田市にだけは行ったことがある。のぼうの城と陸王関連のものをよく目にした記憶はある。 和田竜さんが、江戸時代になんか興味はない。戦国時代が面白い。のようなことを言っていたが、確かにこの本は面白かった。 下巻の表紙は敵の総大将、石田三成だな。たぶん。

のぼうの城(下)和田竜読み終わった作者の和田竜さんが最近新刊をだしたのかな。書店でよく目にした。そして鈴木保奈美の本を紹介する番組にも出ていた。それで、以前からタイトルだけは聞いたことのある『のぼうの城』をついに読んだ。 いや、こりゃめちゃくちゃ面白いな!最初のうちは何だかごちゃごちゃと説明が多くて離脱しそうになったのだけど、どんどんスピードがでてくる感じが楽しくて、あっという間に上下巻ともに読んでしまった。史料の説明があるかと思えば、現在ではこうなってる、そしてまた物語に戻ったり。そんな史実、現在、物語、がくるくるとより合わさって本を作り上げている。唯一難点を挙げるとしたら、地理がよく分からんこと。関西人だから、関東の地理が頭に入ってないのだ。行田市にだけは行ったことがある。のぼうの城と陸王関連のものをよく目にした記憶はある。 和田竜さんが、江戸時代になんか興味はない。戦国時代が面白い。のようなことを言っていたが、確かにこの本は面白かった。 下巻の表紙は敵の総大将、石田三成だな。たぶん。 - 2025年12月19日

のぼうの城(上)和田竜読み終わった作者の和田竜さんが最近新刊をだしたのかな。書店でよく目にした。そして鈴木保奈美の本を紹介する番組にも出ていた。それで、以前からタイトルだけは聞いたことのある『のぼうの城』をついに読んだ。 いや、こりゃめちゃくちゃ面白いな!最初のうちは何だかごちゃごちゃと説明が多くて離脱しそうになったのだけど、どんどんスピードがでてくる感じが楽しくて、あっという間に上下巻ともに読んでしまった。史料の説明があるかと思えば、現在ではこうなってる、そしてまた物語に戻ったり。そんな史実、現在、物語、がくるくるとより合わさって本を作り上げている。唯一難点を挙げるとしたら、地理がよく分からんこと。関西人だから、関東の地理が頭に入ってないのだ。行田市にだけは行ったことがある。のぼうの城と陸王関連のものをよく目にした記憶はある。 和田竜さんが、江戸時代になんか興味はない。戦国時代が面白い。のようなことを言っていたが、確かにこの本は面白かった。 上巻の表紙は主人公ののぼう様だな。

のぼうの城(上)和田竜読み終わった作者の和田竜さんが最近新刊をだしたのかな。書店でよく目にした。そして鈴木保奈美の本を紹介する番組にも出ていた。それで、以前からタイトルだけは聞いたことのある『のぼうの城』をついに読んだ。 いや、こりゃめちゃくちゃ面白いな!最初のうちは何だかごちゃごちゃと説明が多くて離脱しそうになったのだけど、どんどんスピードがでてくる感じが楽しくて、あっという間に上下巻ともに読んでしまった。史料の説明があるかと思えば、現在ではこうなってる、そしてまた物語に戻ったり。そんな史実、現在、物語、がくるくるとより合わさって本を作り上げている。唯一難点を挙げるとしたら、地理がよく分からんこと。関西人だから、関東の地理が頭に入ってないのだ。行田市にだけは行ったことがある。のぼうの城と陸王関連のものをよく目にした記憶はある。 和田竜さんが、江戸時代になんか興味はない。戦国時代が面白い。のようなことを言っていたが、確かにこの本は面白かった。 上巻の表紙は主人公ののぼう様だな。 - 2025年12月15日

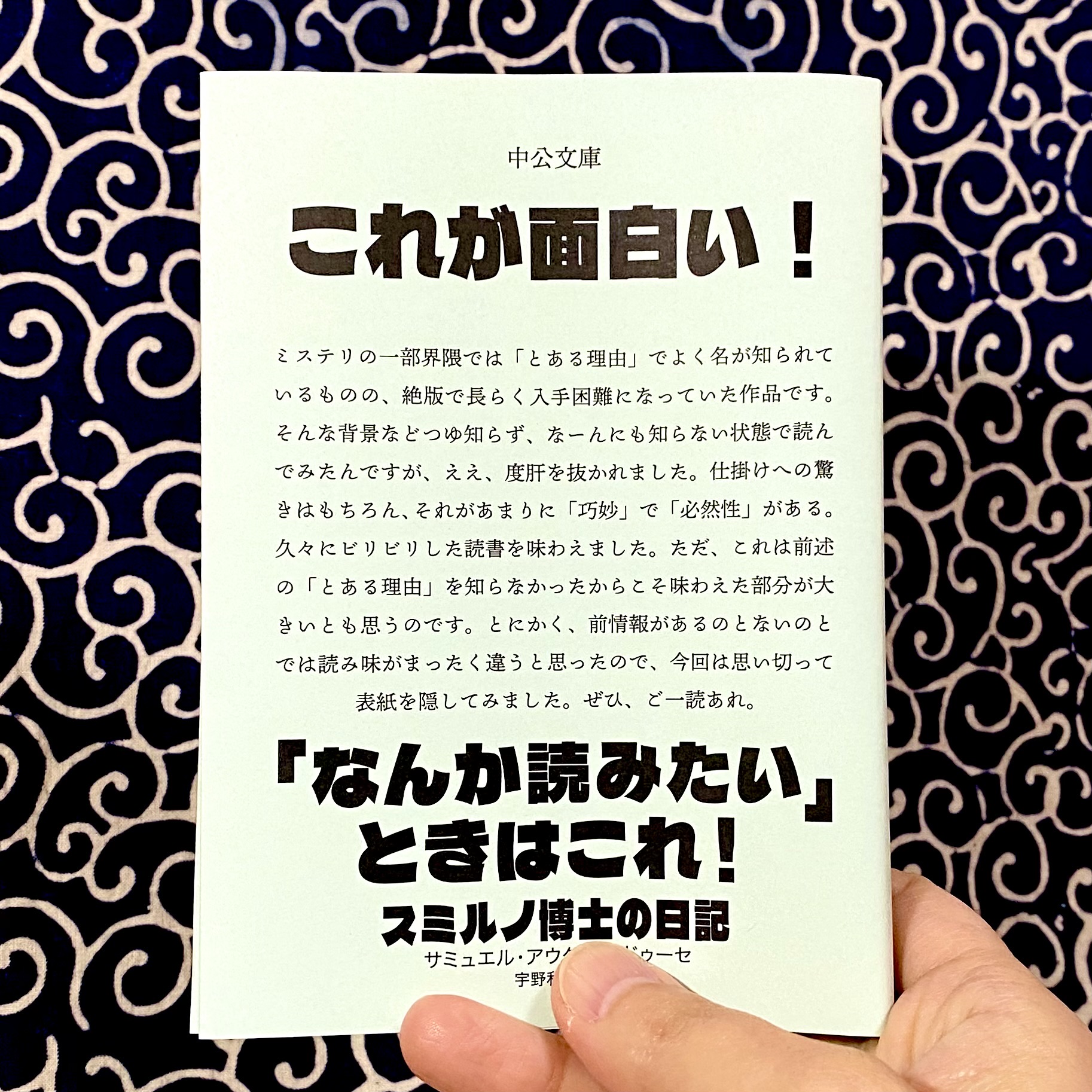

スミルノ博士の日記ドゥーセ,宇野利泰読み終わったカバーの上にまたカバー。表紙にどんなカラクリが?!表紙を見たい!でも読み終わるまでは!との思いで急いで読んだ。結果、別に先に表紙を見たからと言って何かのトリック解決のヒントになるものはないけれど。しかし、面白かった。昔の推理小説だ。今ならNGとなりそうな行動がてんこ盛りで面白い。指紋やらDNAとか考えずに行動できるのがステキ。ドゥーセってひと、知らなかったけど、書店で衝動買いしてよかった。

スミルノ博士の日記ドゥーセ,宇野利泰読み終わったカバーの上にまたカバー。表紙にどんなカラクリが?!表紙を見たい!でも読み終わるまでは!との思いで急いで読んだ。結果、別に先に表紙を見たからと言って何かのトリック解決のヒントになるものはないけれど。しかし、面白かった。昔の推理小説だ。今ならNGとなりそうな行動がてんこ盛りで面白い。指紋やらDNAとか考えずに行動できるのがステキ。ドゥーセってひと、知らなかったけど、書店で衝動買いしてよかった。

- 2025年12月6日

僕には鳥の言葉がわかる鈴木俊貴読み終わった読みたい読みたいと思いつつも積読していた本。ようやく読めた。なんかもう、鈴木先生の動物、シジュウカラへの愛が溢れまくってる本だ。 私は外国語の勉強が好きなので、その流れで「ゆる言語学ラジオ」を見ていたら鈴木先生を招待してシジュウカラ語の話をしていた。だから言葉つながりでこの本を買ったのだけど、今すぐに外に出てシジュウカラの鳴き声を聴きたくなった。 巻末のQRコードでタカを見つけた時の声とか、数種類の意味のある声を視聴できるのだけど、どれもなんだか聞いたことあるような声ばかり。あー、これを理解して街中でシジュウカラの声を理解できたら、さぞかし楽しいだろうなぁ、と想像した。 英語が分かれば、ドイツ語が分かれば、中国語が分かれば、と言うのと同じ感覚だ。 この本は、大人にも子供にも面白い本。ぜひ、たくさんの人に読んで欲しい。

僕には鳥の言葉がわかる鈴木俊貴読み終わった読みたい読みたいと思いつつも積読していた本。ようやく読めた。なんかもう、鈴木先生の動物、シジュウカラへの愛が溢れまくってる本だ。 私は外国語の勉強が好きなので、その流れで「ゆる言語学ラジオ」を見ていたら鈴木先生を招待してシジュウカラ語の話をしていた。だから言葉つながりでこの本を買ったのだけど、今すぐに外に出てシジュウカラの鳴き声を聴きたくなった。 巻末のQRコードでタカを見つけた時の声とか、数種類の意味のある声を視聴できるのだけど、どれもなんだか聞いたことあるような声ばかり。あー、これを理解して街中でシジュウカラの声を理解できたら、さぞかし楽しいだろうなぁ、と想像した。 英語が分かれば、ドイツ語が分かれば、中国語が分かれば、と言うのと同じ感覚だ。 この本は、大人にも子供にも面白い本。ぜひ、たくさんの人に読んで欲しい。 - 2025年12月6日

読み込み中...