立ち読みの歴史

83件の記録

たかむら@ryotakamura04272025年10月15日読み終わった「立ち読み』を足掛かりに、本、書店、読書、流通など様々なことに広がりを見せていく様子が非常に面白かったです。こういう切り口から調べていくのかと知ることができる点で、『調べる技術』の実践とも見ることができて興味深いです。

たかむら@ryotakamura04272025年10月15日読み終わった「立ち読み』を足掛かりに、本、書店、読書、流通など様々なことに広がりを見せていく様子が非常に面白かったです。こういう切り口から調べていくのかと知ることができる点で、『調べる技術』の実践とも見ることができて興味深いです。

くん@kun2025年10月5日読み終わった三宅香帆さんがPage Turnersで紹介していて気になって図書館で借りてみたら面白かった! メモを取りたいところが多すぎて、メモばかりとっていたらなかなか読み進められずやっと読み終わった。 立ち読みの歴史を語る時、リテラシーとしての識字率が前提になる。 読み書きができなければそもそも本を読めない。 都市部で読み書きできる人が増えて来て、ようやく立ち読みの歴史を紐解く調査がスタート。 立ち読みするためには開架式になったタイミング(江戸時代は閉架式で座売りだった)、開架式になるには平置きからタテ置きするために和本(和装本)から洋本(洋装本)となり、さらに背表紙がつかなければならい…など、江戸から明治、大正にかけてどのタイミングで立ち読みがスタートするのか、近代読書史・書籍流通史、出版社や書店の社史まで使って紐解くところがすごかった。 江戸時代の本の種類や、そもそも雑誌は本屋で売られていなかったという歴史など、現代には残っておらず、本の流通の大きな変化は知らないことばかりだった。 大火や震災、戦争によって消えてしまった様々な歴史や事実を作者が様々な文献や資料、図版から掘り起こしていくのに大変苦労していたところも本文中に正直に書かれていた。 調査の過程は国立国会図書館で15年にわたるレファレンス業務の経験が活かされていた。 巻末の図版出典や、もっと読書史を読みたい読者への推薦図書リストなどを見るとよく分かる。 読書史の推薦図書もかなり読んでみたい本ばかりでした。 丹念な調査から掘り起こした立ち読みの歴史、そして立ち読みがどう変化していこうとしているのか、ぜひ読んでみてほしい。

くん@kun2025年10月5日読み終わった三宅香帆さんがPage Turnersで紹介していて気になって図書館で借りてみたら面白かった! メモを取りたいところが多すぎて、メモばかりとっていたらなかなか読み進められずやっと読み終わった。 立ち読みの歴史を語る時、リテラシーとしての識字率が前提になる。 読み書きができなければそもそも本を読めない。 都市部で読み書きできる人が増えて来て、ようやく立ち読みの歴史を紐解く調査がスタート。 立ち読みするためには開架式になったタイミング(江戸時代は閉架式で座売りだった)、開架式になるには平置きからタテ置きするために和本(和装本)から洋本(洋装本)となり、さらに背表紙がつかなければならい…など、江戸から明治、大正にかけてどのタイミングで立ち読みがスタートするのか、近代読書史・書籍流通史、出版社や書店の社史まで使って紐解くところがすごかった。 江戸時代の本の種類や、そもそも雑誌は本屋で売られていなかったという歴史など、現代には残っておらず、本の流通の大きな変化は知らないことばかりだった。 大火や震災、戦争によって消えてしまった様々な歴史や事実を作者が様々な文献や資料、図版から掘り起こしていくのに大変苦労していたところも本文中に正直に書かれていた。 調査の過程は国立国会図書館で15年にわたるレファレンス業務の経験が活かされていた。 巻末の図版出典や、もっと読書史を読みたい読者への推薦図書リストなどを見るとよく分かる。 読書史の推薦図書もかなり読んでみたい本ばかりでした。 丹念な調査から掘り起こした立ち読みの歴史、そして立ち読みがどう変化していこうとしているのか、ぜひ読んでみてほしい。

- じゅんぺい@jump2025年9月19日読み終わった子どもの頃、近所の書店で立ち読みした記憶がよみがえった。あの書店も随分前に閉店してしまった。この本を読む前にはこんな寂しさを感じるとは思いもよらなんだ。

みなと@minato_nozomu2025年9月5日読み終わった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』と並んで、近代から現代に続く読書のあり方の成立史になって面白かった。雑誌と本を売る形態が元々は分かれたもので、立ち読みは雑誌屋から流入したというのは面白い。

みなと@minato_nozomu2025年9月5日読み終わった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』と並んで、近代から現代に続く読書のあり方の成立史になって面白かった。雑誌と本を売る形態が元々は分かれたもので、立ち読みは雑誌屋から流入したというのは面白い。

くまこ@iitenamoko2025年8月13日読み始めた借りてきた読書日記@ 図書館明治の初めまで本屋は座売り(図書館でいう閉架式)だったらしい。つまりそこでは立ち読みは発生しないはず。 まだ少ししか読んでいないので先が楽しみ。ここからどう立ち読みが誕生するのだろう。 今日は天気が回復したのでたくさん洗濯した。晴れは良いが猛暑は困る。 手がにんにく臭くて、たまに嗅いでしまう。

くまこ@iitenamoko2025年8月13日読み始めた借りてきた読書日記@ 図書館明治の初めまで本屋は座売り(図書館でいう閉架式)だったらしい。つまりそこでは立ち読みは発生しないはず。 まだ少ししか読んでいないので先が楽しみ。ここからどう立ち読みが誕生するのだろう。 今日は天気が回復したのでたくさん洗濯した。晴れは良いが猛暑は困る。 手がにんにく臭くて、たまに嗅いでしまう。

- よしあき@ysak10152025年7月19日読み終わった『近代出版研究』創刊号に掲載の論考を増補したもの。「立ち読み」史は行為の歴史のため、記録に残りにくいところを、読書史・出版史の知見から背景を丁寧に探る意欲作。しかし、やはりというか通史としては物足りない。

Asaco@Asaco2025年7月2日読み終わった借りてきた“江戸時代、本にも身分があった” “立ち読みとハタキはセットのミーム” “江戸人たちは本を読む場合、 「音読」をするのがデフォルト” →”立ち読みという黙読訓練”

Asaco@Asaco2025年7月2日読み終わった借りてきた“江戸時代、本にも身分があった” “立ち読みとハタキはセットのミーム” “江戸人たちは本を読む場合、 「音読」をするのがデフォルト” →”立ち読みという黙読訓練”- のーとみ@notomi2025年5月23日買った読み終わった前に「かたちには理由がある」という本で一緒に仕事した一ノ瀬君が担当した本だからというのもあるけど、本好きの界隈での評判がものすごくいいので、とにかく読んでみる。 小林昌樹「立ち読みの歴史」、遅ればせながら読んだ。評判通りの面白い本。「本を読む」ことが楽しみだった時代の始まりから終わりまでを、資料を提示しながら見せてくれる。佐賀の積文館書店の二階のマンガ本売り場で、折り重なるように座ってマンガ読んでた小中学生の姿とか思い出す。本棚に近づけないくらいだったからなあ、あれ。私は私で、文庫本を何日もかけて丸ごと読んでた。だから「試し読み」と「立ち読み」の違いをきっちりと線引きする、この本の姿勢が嬉しい。本を読む側の視点で書かれた本を読むという行為の一面史。 書店の店頭を描いた絵や写真に、当たり前に立ち読みする人々が描かれてる、その当たり前の風景が、明治以降ずっと続いて、今も書店に行けば、少なくなったけど、やっぱり立ち読みしてる人はいて、私も雑誌はかなりの数、立ち読みしてる。雑誌店が町のあちこちにあった時代も、書店が座売りだった時代も知らないけれど、この本を読むと、それがどういうものだったか具体的に分かるのは、資料の使い方の上手さ。挿絵と文章がきちんと本の中で融合して機能してるから、紙の本で読む方が全然楽しい。しかも薄くてサラッと読める。この本自体が立ち読みに最適化されて作られているようで、何よりそれが楽しかった。 書店という形式が大きく変わらざるを得なくなっている今、本を売ること、本を読むことについて考えるための基礎資料なのに、読むのがこんなに楽しくていいのかというくらい面白い。やっぱり近代史の読み直しは重要だなあ。

キリンソーダ@kirin_soda2025年5月9日読み終わった「立ち読みっていつからあるの?」→「そもそも“立ち読み”の定義ってなに?」と、立ち読みの歴史についての調査過程がわかりやすく記述されていて、ちょっとしたミステリー?謎解き?感覚でも読める。『調べる技術』の著者ならでは、という作品。

キリンソーダ@kirin_soda2025年5月9日読み終わった「立ち読みっていつからあるの?」→「そもそも“立ち読み”の定義ってなに?」と、立ち読みの歴史についての調査過程がわかりやすく記述されていて、ちょっとしたミステリー?謎解き?感覚でも読める。『調べる技術』の著者ならでは、という作品。

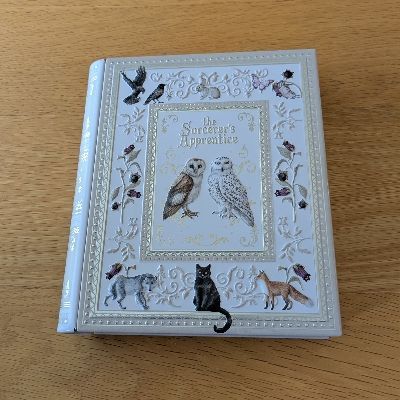

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年5月6日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、5月6日(火)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 小林昌樹『立ち読みの歴史』ハヤカワ新書 日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか? その歴史を丹念に辿ると、江戸から明治にかけての「書物の近代化」、そして「読者」の誕生が見えてくる。国立国会図書館でレファレンス担当を15年務めた著者がその技術を尽くした野心作。 #小林昌樹 #立ち読みの歴史 #ハヤカワ新書 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年5月6日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、5月6日(火)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 小林昌樹『立ち読みの歴史』ハヤカワ新書 日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか? その歴史を丹念に辿ると、江戸から明治にかけての「書物の近代化」、そして「読者」の誕生が見えてくる。国立国会図書館でレファレンス担当を15年務めた著者がその技術を尽くした野心作。 #小林昌樹 #立ち読みの歴史 #ハヤカワ新書 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

りおかんぽす@riocampos2025年5月3日買った「調べる技術」「もっと調べる技術」でおなじみの著者の新著。 「立ち読み」に限らず、日本人の「読書」の歴史をも語ることになる本(のはず)。まえがきしか読んでない。

りおかんぽす@riocampos2025年5月3日買った「調べる技術」「もっと調べる技術」でおなじみの著者の新著。 「立ち読み」に限らず、日本人の「読書」の歴史をも語ることになる本(のはず)。まえがきしか読んでない。 べに@beni_2025年4月20日読みたいこちらももうすぐ発売の新書。街の本屋は〜と同時ぐらいに発売される認識だったのだけれどこちらは1週間遅いのね。私の立ち読みの記憶、あの頃、ブックオフで延々と読んだ少女漫画。

べに@beni_2025年4月20日読みたいこちらももうすぐ発売の新書。街の本屋は〜と同時ぐらいに発売される認識だったのだけれどこちらは1週間遅いのね。私の立ち読みの記憶、あの頃、ブックオフで延々と読んだ少女漫画。

- yh@yh2025年4月2日気になる発売前今読んでいる『ああ玉杯に花うけて』にも、本屋での立ち読みのシーンが出てくるのだけど(それが本屋には迷惑だとかなんとか)、そんな小説の中の立ち読み描写の引用なんかもあるのかな。

りおかんぽす@riocampos2025年4月2日読みたい«日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか?» 日本特有なの?? https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/

りおかんぽす@riocampos2025年4月2日読みたい«日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか?» 日本特有なの?? https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/