14歳からの哲学

58件の記録

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2026年2月14日読み終わったちょうど今年14歳になる息子にこの本を渡し、41歳の私に『41歳からの哲学』を読んだ。年齢の一致に不思議な縁を感じます。 41歳からの哲学は古い時事ネタが中心で、今の自分にはあまり響かず、むしろ14歳からの哲学の方が、「考えるとは?」「自分とは?」といった根源的な問いが多く、圧倒的に面白かった。 どの問いにも単純な答えはなく、検索すれば誰かの答えはすぐに見つかるけれど、大事なのは自分の言葉で、自分自身で考えること。 「「分からない」は答えではなく、問いなのだ。」という言葉が最も印象に残りました。考えた結果「分からない」となってからも考え続けることを意識していきたいです。

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2026年2月14日読み終わったちょうど今年14歳になる息子にこの本を渡し、41歳の私に『41歳からの哲学』を読んだ。年齢の一致に不思議な縁を感じます。 41歳からの哲学は古い時事ネタが中心で、今の自分にはあまり響かず、むしろ14歳からの哲学の方が、「考えるとは?」「自分とは?」といった根源的な問いが多く、圧倒的に面白かった。 どの問いにも単純な答えはなく、検索すれば誰かの答えはすぐに見つかるけれど、大事なのは自分の言葉で、自分自身で考えること。 「「分からない」は答えではなく、問いなのだ。」という言葉が最も印象に残りました。考えた結果「分からない」となってからも考え続けることを意識していきたいです。

アレカ@alekaz12292026年1月4日かつて読んだ☆内容 考えるための教科書、と題して 考えるとは、死、社会、恋愛、など色んなジャンルにおいて語りかける形式で綴られている。 ☆感想 私が中学生の頃は、哲学や心理学に興味を持っていて、考えたり自分と向き合う時間を常に取っていたことを思い出した。ひらがなが多くて、中学生ってこんなに平易な文章しか読めないっけ?と思った。改めて一読はしなくていいかな。 自分の子供が14歳になったら読んでもらいたいかもな。

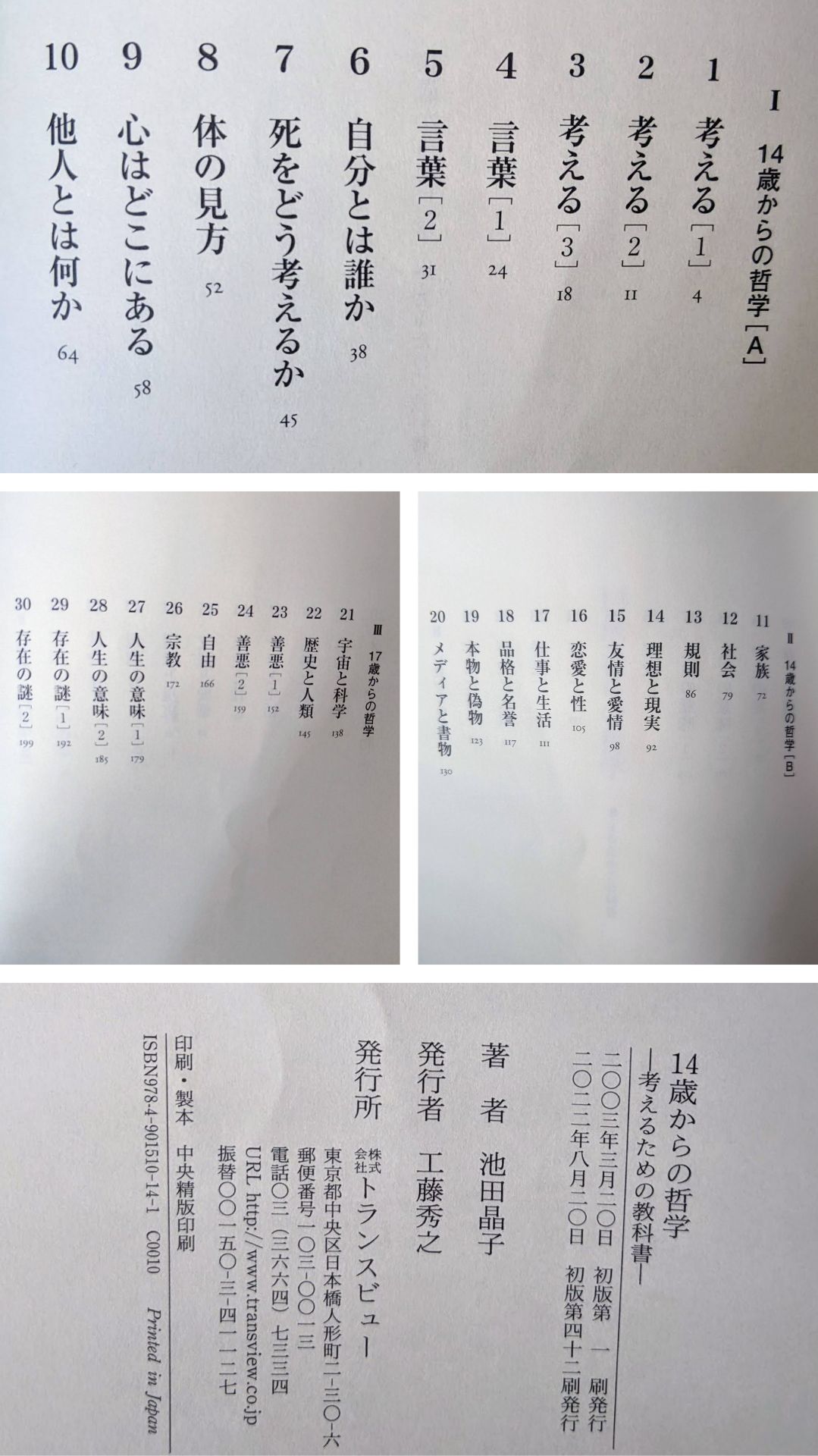

アレカ@alekaz12292026年1月4日かつて読んだ☆内容 考えるための教科書、と題して 考えるとは、死、社会、恋愛、など色んなジャンルにおいて語りかける形式で綴られている。 ☆感想 私が中学生の頃は、哲学や心理学に興味を持っていて、考えたり自分と向き合う時間を常に取っていたことを思い出した。ひらがなが多くて、中学生ってこんなに平易な文章しか読めないっけ?と思った。改めて一読はしなくていいかな。 自分の子供が14歳になったら読んでもらいたいかもな。 J.B.@hermit_psyche2025年9月30日読み終わった思考することそのものを教育の中心に据え、思惟の習慣を若年読者に植え付けようとする稀有な入門書である。 専門語を避けつつ問いの根幹に踏み込む筆致は、単なる教科化ではない考える訓練として強い説得力を持つ。 本書は考える、言葉、自分とは誰か、死をどう考えるか、体の見方、心はどこにある、他人とは何かといった思春期に直面しやすい根源的問題を順序立てて扱う。 各章は問いかけと具体例を軸に展開され、議論の流れが視覚的にも頭に入りやすく構成されている。 池田の最大の功績は哲学を学問的体系としてではなく、日常の問いかけと結びつけて提示した点にある。 理論の断片を列挙するのではなく、問いを開くこと自体を学習目標に据えることで、読者が自らの経験に哲学的フレームを当てはめる訓練を受けられる。 結果として読者は抽象概念を自分事として受け止める術を学ぶ。 これは思考能力を習得する技術として扱う教育づけの成功例である(実践的であるが、哲学的誠実さも保つ)。 文章は平易で節度ある比喩を用い、思考の流れを損なわない。 だが明快さのために意図的な単純化が行われる箇所もあり、哲学的論争の深層(反対論点や細かな異同)はやや省かれがちである。 入門書としては適切だが、厳密な学術的追及を期待する読者には補助文献が必須となる。 自分とは誰か、死をどう考えるか、他人とは何かといった問いは思春期にこそ直面する実存的問題であり、本書は教育的タイミングをよく心得ている。 こうしたテーマは感情と理性が交差するため哲学が実践的効用を発揮しやすく池田の方法はその点で成功している。 過度の一元化:若年読者に届くようにするため、思想の多様性や反論がやや平坦化される。 哲学的思考の多声性を早期に経験させることも重要であり、その意味で本書は第一歩に相当する。 文化的偏り:扱われる問題設定や例示は主に西洋近代的な問いの変奏である印象があり、非西洋的な思考伝統や異なる価値観を導入する余地は残る。 入門→発展へと橋渡しする際は補助的読解が望ましい。 概念操作に慣れた読者は本書を問題設定の訓練場として利用するとよい。 各章で提示される問いを出発点にして、該当する哲学者の原典(例えば自己同一性と自己認識の議論ならデカルト/フレーゲ、心身問題ならデイヴィッド・チャーマーズやデカルトの原文など)へ跳躍する双方向的な読書法が推奨される。 本書は問いの座標を与えるプラットフォームとして機能し得る。  本書はその題名が示す通り若年層を第一義の想定読者とするが、むしろ幅広い年齢層にとって有用な思考入門のテキストである。 哲学的主題を個人の生き方と結びつける点で実践的であり、思考の筋肉を鍛えるにも適している。 学術的深追いを望む者は本書を踏み台にして原典や専門的論考に進めばよい。 全体として強く推奨できる入門書である。

J.B.@hermit_psyche2025年9月30日読み終わった思考することそのものを教育の中心に据え、思惟の習慣を若年読者に植え付けようとする稀有な入門書である。 専門語を避けつつ問いの根幹に踏み込む筆致は、単なる教科化ではない考える訓練として強い説得力を持つ。 本書は考える、言葉、自分とは誰か、死をどう考えるか、体の見方、心はどこにある、他人とは何かといった思春期に直面しやすい根源的問題を順序立てて扱う。 各章は問いかけと具体例を軸に展開され、議論の流れが視覚的にも頭に入りやすく構成されている。 池田の最大の功績は哲学を学問的体系としてではなく、日常の問いかけと結びつけて提示した点にある。 理論の断片を列挙するのではなく、問いを開くこと自体を学習目標に据えることで、読者が自らの経験に哲学的フレームを当てはめる訓練を受けられる。 結果として読者は抽象概念を自分事として受け止める術を学ぶ。 これは思考能力を習得する技術として扱う教育づけの成功例である(実践的であるが、哲学的誠実さも保つ)。 文章は平易で節度ある比喩を用い、思考の流れを損なわない。 だが明快さのために意図的な単純化が行われる箇所もあり、哲学的論争の深層(反対論点や細かな異同)はやや省かれがちである。 入門書としては適切だが、厳密な学術的追及を期待する読者には補助文献が必須となる。 自分とは誰か、死をどう考えるか、他人とは何かといった問いは思春期にこそ直面する実存的問題であり、本書は教育的タイミングをよく心得ている。 こうしたテーマは感情と理性が交差するため哲学が実践的効用を発揮しやすく池田の方法はその点で成功している。 過度の一元化:若年読者に届くようにするため、思想の多様性や反論がやや平坦化される。 哲学的思考の多声性を早期に経験させることも重要であり、その意味で本書は第一歩に相当する。 文化的偏り:扱われる問題設定や例示は主に西洋近代的な問いの変奏である印象があり、非西洋的な思考伝統や異なる価値観を導入する余地は残る。 入門→発展へと橋渡しする際は補助的読解が望ましい。 概念操作に慣れた読者は本書を問題設定の訓練場として利用するとよい。 各章で提示される問いを出発点にして、該当する哲学者の原典(例えば自己同一性と自己認識の議論ならデカルト/フレーゲ、心身問題ならデイヴィッド・チャーマーズやデカルトの原文など)へ跳躍する双方向的な読書法が推奨される。 本書は問いの座標を与えるプラットフォームとして機能し得る。  本書はその題名が示す通り若年層を第一義の想定読者とするが、むしろ幅広い年齢層にとって有用な思考入門のテキストである。 哲学的主題を個人の生き方と結びつける点で実践的であり、思考の筋肉を鍛えるにも適している。 学術的深追いを望む者は本書を踏み台にして原典や専門的論考に進めばよい。 全体として強く推奨できる入門書である。

rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年8月15日読み終わった心に残る一節読書メモもらった14歳〈からの〉哲学なので54歳で読んでも間に合います…生きるなら気高く生きたい。 というのはともかく、自分で言うのもおこがましいのですが、私はわりと考え方が著者に似てるところがあります。でも考え方が似てるだけで、そのとおりに実際に生きているかを自分で問い直しました。そしてこの先も問いつづけるのだろうなと。 そうはいっても結構頭をガツンとやられたような気がしました。たしかに世界は言葉で出来ています。 これは初版が20年以上前の本で、今も刊行されています。ですが、あれから物価も上がったとはいえ、どう考えてもこの本は定価が安い。これを読んでいればじゅうぶん夏は過ごせるかも。 やっぱりこの一節がお気に入り。 ❝人は思い込むことで自分で自分を不自由にする❞

rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年8月15日読み終わった心に残る一節読書メモもらった14歳〈からの〉哲学なので54歳で読んでも間に合います…生きるなら気高く生きたい。 というのはともかく、自分で言うのもおこがましいのですが、私はわりと考え方が著者に似てるところがあります。でも考え方が似てるだけで、そのとおりに実際に生きているかを自分で問い直しました。そしてこの先も問いつづけるのだろうなと。 そうはいっても結構頭をガツンとやられたような気がしました。たしかに世界は言葉で出来ています。 これは初版が20年以上前の本で、今も刊行されています。ですが、あれから物価も上がったとはいえ、どう考えてもこの本は定価が安い。これを読んでいればじゅうぶん夏は過ごせるかも。 やっぱりこの一節がお気に入り。 ❝人は思い込むことで自分で自分を不自由にする❞

窓鬱雨@madoutsuame_4782025年4月22日読み終わったふらっと立ち寄った図書館でたまたま手にしたけど大正解!はじめから難しい哲学をやろうとするからパンクするのよね けど、哲学少しかじった身からすると内容はしっかりしてたと思う あのくだらない、プラトンは〜とかカントは〜とかがなく、思想の潮流だけ見える感じ ただ、発話者が消えているということは、思想の選択が著者に依存しすぎていることだとも思うから、(実際断定が多かった)哲学畑じゃない大学生が読むのに適していると思う

窓鬱雨@madoutsuame_4782025年4月22日読み終わったふらっと立ち寄った図書館でたまたま手にしたけど大正解!はじめから難しい哲学をやろうとするからパンクするのよね けど、哲学少しかじった身からすると内容はしっかりしてたと思う あのくだらない、プラトンは〜とかカントは〜とかがなく、思想の潮流だけ見える感じ ただ、発話者が消えているということは、思想の選択が著者に依存しすぎていることだとも思うから、(実際断定が多かった)哲学畑じゃない大学生が読むのに適していると思う

@nk@nk_250828-2025年4月20日かつて読んだ読了@nk全ての起点は不思議なことを知りたくなることで、「思う」から「考える」ヘと踏み出せるかどうか。 これはSense of Wonderを彷彿とさせる話だった。 終盤の[26 宗教]の章では息が止まりそうだった。信仰の違いで争いが生じるという愚かな構図に対して、「人が信じるのは、考えていないからだ(p176)」と。 それまでの章(言葉/生死心身/精神/善悪などについて) を読み、それこそ「考える」ことをしなければ、きっとこのp176のフレーズは烈しすぎるだろうけれど、これが池田晶子のあたたかさであり、今も生きる精神なのだ。 諸外国のように日本の教育でも哲学を必修科目として学ばせたいと改めて思わされた。

@nk@nk_250828-2025年4月20日かつて読んだ読了@nk全ての起点は不思議なことを知りたくなることで、「思う」から「考える」ヘと踏み出せるかどうか。 これはSense of Wonderを彷彿とさせる話だった。 終盤の[26 宗教]の章では息が止まりそうだった。信仰の違いで争いが生じるという愚かな構図に対して、「人が信じるのは、考えていないからだ(p176)」と。 それまでの章(言葉/生死心身/精神/善悪などについて) を読み、それこそ「考える」ことをしなければ、きっとこのp176のフレーズは烈しすぎるだろうけれど、これが池田晶子のあたたかさであり、今も生きる精神なのだ。 諸外国のように日本の教育でも哲学を必修科目として学ばせたいと改めて思わされた。