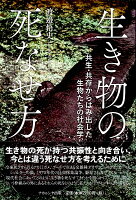

生き物の死なせ方

63件の記録

ジア@sheletmego2026年2月12日読み終わった「本書はたくさんの生き物を死なせている時代だからこそ、死なせ方そのものを主題とした。死なされることになった当該の生き物と人間が共に生きていくことはもちろん絶対的に不可能だし、たいてい共に死ぬこともない。共生・共存もあり得ない。一緒には生きられないし、死ねない。こういうところから始めるべきではないか。そこではまだ知られていないことがたくさんあるだろうというのが本書の出発点であった」 死を生の領域に引き摺り込むことなく生き物の死・その死なせ方について着目されていてすごく興味深かった。読んでいてずっと緊張感があった。生き物の死といってもセンセーショナルな書き方ではなく、かといって人間の行いを批難するわけでもなく、ただただ「死は避けられない、ならばどう死なせるのか」ということを追求されていたように思う。環境を守るということがいかに人間中心的なのか…ということもなるほどと思った。

ジア@sheletmego2026年2月12日読み終わった「本書はたくさんの生き物を死なせている時代だからこそ、死なせ方そのものを主題とした。死なされることになった当該の生き物と人間が共に生きていくことはもちろん絶対的に不可能だし、たいてい共に死ぬこともない。共生・共存もあり得ない。一緒には生きられないし、死ねない。こういうところから始めるべきではないか。そこではまだ知られていないことがたくさんあるだろうというのが本書の出発点であった」 死を生の領域に引き摺り込むことなく生き物の死・その死なせ方について着目されていてすごく興味深かった。読んでいてずっと緊張感があった。生き物の死といってもセンセーショナルな書き方ではなく、かといって人間の行いを批難するわけでもなく、ただただ「死は避けられない、ならばどう死なせるのか」ということを追求されていたように思う。環境を守るということがいかに人間中心的なのか…ということもなるほどと思った。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月24日おすすめ紀伊國屋じんぶん大賞。数年ぶりに投票。 【コメント】 読む前には戻れない。生き方でも死に方でもなく、「死なせ方」を巡る探究を展開する本書はそれ程までに私の目を変えてくれた。理論を振りかざさず、小さな死の現場に徹底してこだわりる著者の姿勢には好感が持てる。死の手触りと賑やかなざわめきが節々から響いてきて、いつの間に読者である私もその現場に巻き込まれている。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月24日おすすめ紀伊國屋じんぶん大賞。数年ぶりに投票。 【コメント】 読む前には戻れない。生き方でも死に方でもなく、「死なせ方」を巡る探究を展開する本書はそれ程までに私の目を変えてくれた。理論を振りかざさず、小さな死の現場に徹底してこだわりる著者の姿勢には好感が持てる。死の手触りと賑やかなざわめきが節々から響いてきて、いつの間に読者である私もその現場に巻き込まれている。

曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年8月27日読んでる序章→6章→1章→2章→3章 と読み進めている。 2章 オオサンショウウオの解剖の様子の絵やその時の描写の注釈(P42-43)が興味深くて熱心に読んでいる時、大事なことを考えてた気がするのだけど、メモをしなかったので忘れてしまった。 3章突入 「国家レベルの多頭飼育崩壊」と言われるほど野良猫があふれているのに、見かけることがほとんどないのはどうしてか(猫好きの呑気な疑問)。私の住む地域は、保護活動が活発なのか、交通事故で死んでしまうことが多いのか、そもそもいない地域なのか

曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年8月27日読んでる序章→6章→1章→2章→3章 と読み進めている。 2章 オオサンショウウオの解剖の様子の絵やその時の描写の注釈(P42-43)が興味深くて熱心に読んでいる時、大事なことを考えてた気がするのだけど、メモをしなかったので忘れてしまった。 3章突入 「国家レベルの多頭飼育崩壊」と言われるほど野良猫があふれているのに、見かけることがほとんどないのはどうしてか(猫好きの呑気な疑問)。私の住む地域は、保護活動が活発なのか、交通事故で死んでしまうことが多いのか、そもそもいない地域なのか

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月30日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅第7章読む。前章の終わりのほうに、〈死体社会学的なものとは、社会が死をどう位置づけるかという問題を設定する発想とは異なる。むしろ死や死体が人間や社会に対して何を行なっているのか、そして人間や社会に何を執り行わせているのかという問題を設定する発想である〉(239-240頁)とあった。事例→理論→事例のおさらいというステップを踏むことで、さまざまな事例たち(死・死体たち)が読み手に対しどのような「力」を行使しているのか/し得るのかが、最初よりも見えるようになってきた感じがする。 4節の整理(「肯定的な死・死体」のデザインに抗する、あるいはそれとは異なるデザインのかたちについて)も、まとめのパートだけあって面白い。「何もしない死・死体」、「再造形された否定としての死・死体」、「危険な死・死体」。読むのに(読まされるのに?)集中するあまり、気づいたら身が縮こまっていた。 終章(結論)も短いけれど刺激的だった。「保全生態学」をどのようなものとして捉えるのか。そして〈本書の射程を超える〉(273頁)問い、私たちすなわち人間はどう死なせられるのか?

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月30日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅第7章読む。前章の終わりのほうに、〈死体社会学的なものとは、社会が死をどう位置づけるかという問題を設定する発想とは異なる。むしろ死や死体が人間や社会に対して何を行なっているのか、そして人間や社会に何を執り行わせているのかという問題を設定する発想である〉(239-240頁)とあった。事例→理論→事例のおさらいというステップを踏むことで、さまざまな事例たち(死・死体たち)が読み手に対しどのような「力」を行使しているのか/し得るのかが、最初よりも見えるようになってきた感じがする。 4節の整理(「肯定的な死・死体」のデザインに抗する、あるいはそれとは異なるデザインのかたちについて)も、まとめのパートだけあって面白い。「何もしない死・死体」、「再造形された否定としての死・死体」、「危険な死・死体」。読むのに(読まされるのに?)集中するあまり、気づいたら身が縮こまっていた。 終章(結論)も短いけれど刺激的だった。「保全生態学」をどのようなものとして捉えるのか。そして〈本書の射程を超える〉(273頁)問い、私たちすなわち人間はどう死なせられるのか?

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月29日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第6章読み終わる。なぜ「生」や「いのち」でなく、「死」や「死体」に力点を置くのか。なぜ「種」ではなく、〈特定の個人の前で特定の個体が死ぬ場面〉(233頁)を捉えることにこだわるのか。 マルチピーシーズ民族誌や動物倫理の視点と重なるところ・重ならないところを押さえていくくだりはもちろんのこと、批判的ポストヒューマニズム(225頁によれば〈死を中心に人間と他の生き物の関係を考えようとする思潮〉のこと)の代表的論者、ロージ・ブライドッティとダナ・ハラウェイの議論、特に前者が展開した議論に加えられる批判的検討が面白い。 〈問題は、死の混ぜ物から生まれた私たちがどのような死と混ざり合いたいのか、そしてどのような死をもって混ぜ物へと還りたいかということなのである。〉(237頁) 最終節で提示される〈死体社会学的(necrosociological)〉な発想(239頁)も、まだ完全には理解しきれていないけど惹かれるものがある。〈共生や共存に思考を進める前にたちどまって、死を見据えたい〉(240頁)という著者の宣言に、少なからず共感(共振)を覚えた自分がいる。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月29日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第6章読み終わる。なぜ「生」や「いのち」でなく、「死」や「死体」に力点を置くのか。なぜ「種」ではなく、〈特定の個人の前で特定の個体が死ぬ場面〉(233頁)を捉えることにこだわるのか。 マルチピーシーズ民族誌や動物倫理の視点と重なるところ・重ならないところを押さえていくくだりはもちろんのこと、批判的ポストヒューマニズム(225頁によれば〈死を中心に人間と他の生き物の関係を考えようとする思潮〉のこと)の代表的論者、ロージ・ブライドッティとダナ・ハラウェイの議論、特に前者が展開した議論に加えられる批判的検討が面白い。 〈問題は、死の混ぜ物から生まれた私たちがどのような死と混ざり合いたいのか、そしてどのような死をもって混ぜ物へと還りたいかということなのである。〉(237頁) 最終節で提示される〈死体社会学的(necrosociological)〉な発想(239頁)も、まだ完全には理解しきれていないけど惹かれるものがある。〈共生や共存に思考を進める前にたちどまって、死を見据えたい〉(240頁)という著者の宣言に、少なからず共感(共振)を覚えた自分がいる。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月29日まだ読んでる@ カフェ第6章は序章で簡単に提示されていた言葉にまつわる理論的背景の整理。具体的な事例検証を経て理論的・概念的な話がくる構成、親切だし分かりやすい。 1. 死政治 〈ムベンビは現代の世界において、武器・凶器(weapons)が人間を最大限に破壊し、死の世界を創造するさまざまな仕方を説明するために死政治を提唱した。ムベンビが注目したのは、人びとを生かす政治においても複雑な要素がその成立に関わっているように、死政治においても人びとを死なせる手立てやその手立てが実行される空間が生成されていくことであり、そこには身体に対するさまざまな手管[...]や政治的戦略[...]、科学技術・兵器、インフラ、情念[...]、人口動態、そして地勢が絡み合っているということであった。/本書でもこの死政治を、死なせ方のデザインへ着目するために導入してみたい。〉(207頁) 2. 生態系とアッサンブラージュ 〈統一体の発想とは対照的に、アッサンブラージュは集合体を、誤解を恐れずに言えば、もう少し緩く、いい加減に捉える。集合体を構成している個々の要素は「全体」と不可分の関係にあるわけではない。[...]/このようにアッサンブラージュでは「全体」に見えるものはあくまで一時の仮設的なものと考える。同時に「一部」に見えるものは、たった一つの「全体」に献身・貢献するものなのではなく、他との組み合わせ、他の「全体」に組み込まれる可能性をつねに潜在させ、その機会を狙っていると考える。〉(210-211頁) 3. 死の共振性と死のデザイン 〈本書ではそこから[=農村社会学者の徳野貞雄の議論から]感情や活動の誘発という発想を借用し、死にゆく身体や死体を起点として、さまざまなものが寄せ集められ、組み込まれていくさまを表すために共振性という語を用いている。[...]/つまり、死にゆく身体や死んだ身体にはさまざまなものを引き込む「力」があると本書では主張したい。〉(214頁) 〈死は私たちの体をまさぐってくる。このような観点からすると、第一に、デザインを共振性のコントロールとして捉えることが可能である。〉(215頁) 〈第二に[...]死の共振性という観点の導入は、殺された死体への注目を促す。殺された死体にもそれを扱うためのさまざまな手管があるはずである。本書は死政治を「殺し方」の圏域の外へ拡張したかたちで用いる。〉(217頁) 文鳥の通院があったのでとりあえず2節まで。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月29日まだ読んでる@ カフェ第6章は序章で簡単に提示されていた言葉にまつわる理論的背景の整理。具体的な事例検証を経て理論的・概念的な話がくる構成、親切だし分かりやすい。 1. 死政治 〈ムベンビは現代の世界において、武器・凶器(weapons)が人間を最大限に破壊し、死の世界を創造するさまざまな仕方を説明するために死政治を提唱した。ムベンビが注目したのは、人びとを生かす政治においても複雑な要素がその成立に関わっているように、死政治においても人びとを死なせる手立てやその手立てが実行される空間が生成されていくことであり、そこには身体に対するさまざまな手管[...]や政治的戦略[...]、科学技術・兵器、インフラ、情念[...]、人口動態、そして地勢が絡み合っているということであった。/本書でもこの死政治を、死なせ方のデザインへ着目するために導入してみたい。〉(207頁) 2. 生態系とアッサンブラージュ 〈統一体の発想とは対照的に、アッサンブラージュは集合体を、誤解を恐れずに言えば、もう少し緩く、いい加減に捉える。集合体を構成している個々の要素は「全体」と不可分の関係にあるわけではない。[...]/このようにアッサンブラージュでは「全体」に見えるものはあくまで一時の仮設的なものと考える。同時に「一部」に見えるものは、たった一つの「全体」に献身・貢献するものなのではなく、他との組み合わせ、他の「全体」に組み込まれる可能性をつねに潜在させ、その機会を狙っていると考える。〉(210-211頁) 3. 死の共振性と死のデザイン 〈本書ではそこから[=農村社会学者の徳野貞雄の議論から]感情や活動の誘発という発想を借用し、死にゆく身体や死体を起点として、さまざまなものが寄せ集められ、組み込まれていくさまを表すために共振性という語を用いている。[...]/つまり、死にゆく身体や死んだ身体にはさまざまなものを引き込む「力」があると本書では主張したい。〉(214頁) 〈死は私たちの体をまさぐってくる。このような観点からすると、第一に、デザインを共振性のコントロールとして捉えることが可能である。〉(215頁) 〈第二に[...]死の共振性という観点の導入は、殺された死体への注目を促す。殺された死体にもそれを扱うためのさまざまな手管があるはずである。本書は死政治を「殺し方」の圏域の外へ拡張したかたちで用いる。〉(217頁) 文鳥の通院があったのでとりあえず2節まで。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月28日まだ読んでる@ カフェ第5章の主役はヤマビル。ぞわぞわする描写も多いけれど、かなり面白い。 〈ヤマビルは所有者の意図に関係なく入ってきて、そこに居座ってしまう。そうなれば人びとは、自分が主導権を握っているのか判別しがたい曖昧な場所においてふるまう術を編み出していかざるを得ない。これが「共存共栄」の術であり「庭を譲る」ということでもある。〉(177-178頁) しかしそれでも「殺さざるを得ない」ヤマビルの「駆除」の現場では、何が起きているのか。 章タイトルにも「殺す手ごたえ」とあるように、〈効率のよい根絶、あるいは皆殺しへの誘惑は存在する〉(194頁)けれども、薬剤を使用せずに手で殺す人びとの「経験知」(187-189頁)がなかなかにすごい。 〈ヒル採りとは被害ではなく加害において思考し、試行する経験にほかならない。[...]ヒル採りを通して人間は変わる。〉(195頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月28日まだ読んでる@ カフェ第5章の主役はヤマビル。ぞわぞわする描写も多いけれど、かなり面白い。 〈ヤマビルは所有者の意図に関係なく入ってきて、そこに居座ってしまう。そうなれば人びとは、自分が主導権を握っているのか判別しがたい曖昧な場所においてふるまう術を編み出していかざるを得ない。これが「共存共栄」の術であり「庭を譲る」ということでもある。〉(177-178頁) しかしそれでも「殺さざるを得ない」ヤマビルの「駆除」の現場では、何が起きているのか。 章タイトルにも「殺す手ごたえ」とあるように、〈効率のよい根絶、あるいは皆殺しへの誘惑は存在する〉(194頁)けれども、薬剤を使用せずに手で殺す人びとの「経験知」(187-189頁)がなかなかにすごい。 〈ヒル採りとは被害ではなく加害において思考し、試行する経験にほかならない。[...]ヒル採りを通して人間は変わる。〉(195頁) JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月27日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第4章の主役は昆虫。1970年代の日本で展開されたという「昆虫採集論争」、特にその「擁護論」が検討される。 ここでの「昆虫採集」とは捕獲から標本づくりまでを指すため、「昆虫採集論争」とはすなわち、〈昆虫を殺してもよいのか、殺してもよいとすればそれはどういう場合なのか、果たして殺すことで得られるものはあるのか〉(109頁)という論争であったという。 〈本章で取り上げる七〇年代というのは、いよいよ本格的に、標本が単なる死体と見られ、採集が不道徳な「殺し」、そして標本が単なる「死体」として考えられた時代である。[...]昆虫採集が「罪悪視」されるようになっていったのだった。〉(117頁) これに対し、資料調査の対象として取り上げられる『月刊むし』上で展開された〈主張〉や「虫屋」というアイデンティティの批判的検討が興味深い。 〈『月刊むし』の主導者たちはこの二つの死の意味づけの間を行ったり来たりした。[...]本書で注目したいのは、両極端に見える政治的正統性の論理にせよ、社会的には無意味という趣味の論理にせよ、いずれも昆虫の死体の持つ人間への共振性をコントロールしようとした結果から導き出されたということである。〉(148頁) 「おわりに」で提示されるあり得たかもしれない別様の可能性がなんともいえない読後感を醸し出している。「すっきりおわらない」のがこの本のいいところだな、と改めて思う。 普段読まない分野だから、知らない話ばかりで面白かった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月27日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第4章の主役は昆虫。1970年代の日本で展開されたという「昆虫採集論争」、特にその「擁護論」が検討される。 ここでの「昆虫採集」とは捕獲から標本づくりまでを指すため、「昆虫採集論争」とはすなわち、〈昆虫を殺してもよいのか、殺してもよいとすればそれはどういう場合なのか、果たして殺すことで得られるものはあるのか〉(109頁)という論争であったという。 〈本章で取り上げる七〇年代というのは、いよいよ本格的に、標本が単なる死体と見られ、採集が不道徳な「殺し」、そして標本が単なる「死体」として考えられた時代である。[...]昆虫採集が「罪悪視」されるようになっていったのだった。〉(117頁) これに対し、資料調査の対象として取り上げられる『月刊むし』上で展開された〈主張〉や「虫屋」というアイデンティティの批判的検討が興味深い。 〈『月刊むし』の主導者たちはこの二つの死の意味づけの間を行ったり来たりした。[...]本書で注目したいのは、両極端に見える政治的正統性の論理にせよ、社会的には無意味という趣味の論理にせよ、いずれも昆虫の死体の持つ人間への共振性をコントロールしようとした結果から導き出されたということである。〉(148頁) 「おわりに」で提示されるあり得たかもしれない別様の可能性がなんともいえない読後感を醸し出している。「すっきりおわらない」のがこの本のいいところだな、と改めて思う。 普段読まない分野だから、知らない話ばかりで面白かった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月26日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第3章は、とあるアニマルシェルターにおけるフィールドワークの報告。主役は猫。「失敗」としての死、とは何か。 このシェルターが維持・管理される日常のディテールがとても(言葉は適切でないと思うけど)面白く、読まされる。 〈看取りは突然訪れるものではなく、日常の延長でもある。シェルターの「管理」は毎日が調整の連続である。〉(96頁) 〈その猫が死んだとしても、逡巡と後悔を含んだ調整のプロセスは続いていく。〉(97-98頁) 最後に「スペクタキュラーな死」という概念が、議論の補助線として導入される。この章で描かれた問題の「当事者」とは誰なのか。重い問いが提出される。 〈「居場所のない動物」についてどのように生と死が作り出されるべきなのかという問いは、シェルター自体の是非や必要性の議論も含めて、重要になっていくと考える。〉(107頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月26日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第3章は、とあるアニマルシェルターにおけるフィールドワークの報告。主役は猫。「失敗」としての死、とは何か。 このシェルターが維持・管理される日常のディテールがとても(言葉は適切でないと思うけど)面白く、読まされる。 〈看取りは突然訪れるものではなく、日常の延長でもある。シェルターの「管理」は毎日が調整の連続である。〉(96頁) 〈その猫が死んだとしても、逡巡と後悔を含んだ調整のプロセスは続いていく。〉(97-98頁) 最後に「スペクタキュラーな死」という概念が、議論の補助線として導入される。この章で描かれた問題の「当事者」とは誰なのか。重い問いが提出される。 〈「居場所のない動物」についてどのように生と死が作り出されるべきなのかという問いは、シェルター自体の是非や必要性の議論も含めて、重要になっていくと考える。〉(107頁) JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月24日まだ読んでる@ 電車今日は半日、川越でフィールドワーク。移動時間が長かったので2章分読み進めた。 第1章の主役はアカミミガメ。著者の問題意識や規範的な姿勢が述べられる。 〈カメを殺すのが、たまたまカメを愛し、カメの専門家になった彼でなくてはならない理由がしっかりと議論されてきたことはない。[...]/呟くカメ先生は何者なのだろう。駆除するのがそもそも悪いのだと問いの前提を吹き飛ばしてしまうか、関わってしまった以上は仕方がないと述べる前に立ち止まれないものだろうか。〉(14頁) 第2章の主役は交雑オオサンショウウオ。 プールでの「自然」死と学術利用による死。解剖の際に起こる歓声についての注釈、細やかで好きだった(43頁)。触覚や嗅覚を刺激されるような文章がつづき、読み物としても面白い。次章も楽しみ。 〈死体はさまざまなものや生態系と組み合わされることによって、微生物から哺乳類、さまざまな立場・属性の人間より感情・行動を呼び寄せる。交雑種の死体を取り扱う人びとにとって、これらをどのように気にかけるのか、何を呼び寄せ、何を呼び寄せないか、死体を何と組み合わせるのか、何と組み合わせないのかというのが死なせ方における中心的な課題となる。〉(64頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月24日まだ読んでる@ 電車今日は半日、川越でフィールドワーク。移動時間が長かったので2章分読み進めた。 第1章の主役はアカミミガメ。著者の問題意識や規範的な姿勢が述べられる。 〈カメを殺すのが、たまたまカメを愛し、カメの専門家になった彼でなくてはならない理由がしっかりと議論されてきたことはない。[...]/呟くカメ先生は何者なのだろう。駆除するのがそもそも悪いのだと問いの前提を吹き飛ばしてしまうか、関わってしまった以上は仕方がないと述べる前に立ち止まれないものだろうか。〉(14頁) 第2章の主役は交雑オオサンショウウオ。 プールでの「自然」死と学術利用による死。解剖の際に起こる歓声についての注釈、細やかで好きだった(43頁)。触覚や嗅覚を刺激されるような文章がつづき、読み物としても面白い。次章も楽しみ。 〈死体はさまざまなものや生態系と組み合わされることによって、微生物から哺乳類、さまざまな立場・属性の人間より感情・行動を呼び寄せる。交雑種の死体を取り扱う人びとにとって、これらをどのように気にかけるのか、何を呼び寄せ、何を呼び寄せないか、死体を何と組み合わせるのか、何と組み合わせないのかというのが死なせ方における中心的な課題となる。〉(64頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月23日読み始めたお風呂読書@ 自宅序章読む。〈今、人は生き物をどのように死なせているのかというのが本書のテーマである。〉(ⅰ頁)。1行目と続く全体像の提示からして、とても面白そう。期待高まる。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年6月23日読み始めたお風呂読書@ 自宅序章読む。〈今、人は生き物をどのように死なせているのかというのが本書のテーマである。〉(ⅰ頁)。1行目と続く全体像の提示からして、とても面白そう。期待高まる。

つたゐ@tutai_k2025年3月29日読んでる「ヤマビル」と言えば必ずと言っていいほど「高野聖」(泉鏡花)の話が続く…。この世の終わりのように降ってくるヒル。この本でもそうで、鏡花の小説の影響力の強さ、本当にすごいなと思う。

つたゐ@tutai_k2025年3月29日読んでる「ヤマビル」と言えば必ずと言っていいほど「高野聖」(泉鏡花)の話が続く…。この世の終わりのように降ってくるヒル。この本でもそうで、鏡花の小説の影響力の強さ、本当にすごいなと思う。

つたゐ@tutai_k2025年3月29日読み終わった「生き物の死なせ方 共生・共存からはみ出した生物たちの社会学』渡邉悟史 ナカニシヤ出版 冷凍死させられるアカミミガメや、プールで生きる交雑種のオオサンショウウオ、アニマルシェルターの猫、昆虫採集論争、ヤマビルの駆除。人間がどのように生き物を「死なせてきたか」を、フィールドワークした本。 外来種の問題、ノネコの問題となると、「命を奪う暴力性」「生態系の保全」という二項対立が煽られるようになってしまうけれど、そのどちらをも他者に委託してしか生きていない(論じてもいない)、ことは私にとってはやはりつよく、大きな意識の向くところ。 最初の「カメ先生」はカメ好きの自分がなぜ「こんなこと」をしなければならないのかとつぶやくところから始まっていて、それらはどんな立場からも絡め取られない複雑さがあるように私には思う。スパッと答えが出るものではなく、答えが出ない「わからなさ」、を持ち帰ることで、「死・死体」を唯一無二の「返事」にしない、というのかなー。長い宿題をもらった気がする。 私は夢中で読んだし、とてもよかった。

つたゐ@tutai_k2025年3月29日読み終わった「生き物の死なせ方 共生・共存からはみ出した生物たちの社会学』渡邉悟史 ナカニシヤ出版 冷凍死させられるアカミミガメや、プールで生きる交雑種のオオサンショウウオ、アニマルシェルターの猫、昆虫採集論争、ヤマビルの駆除。人間がどのように生き物を「死なせてきたか」を、フィールドワークした本。 外来種の問題、ノネコの問題となると、「命を奪う暴力性」「生態系の保全」という二項対立が煽られるようになってしまうけれど、そのどちらをも他者に委託してしか生きていない(論じてもいない)、ことは私にとってはやはりつよく、大きな意識の向くところ。 最初の「カメ先生」はカメ好きの自分がなぜ「こんなこと」をしなければならないのかとつぶやくところから始まっていて、それらはどんな立場からも絡め取られない複雑さがあるように私には思う。スパッと答えが出るものではなく、答えが出ない「わからなさ」、を持ち帰ることで、「死・死体」を唯一無二の「返事」にしない、というのかなー。長い宿題をもらった気がする。 私は夢中で読んだし、とてもよかった。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月27日読めということか買ってほしい〈入荷漏れで再手配したら2倍の冊数入荷しちゃったから買ってほしいシリーズ〉 取次に「入荷漏れしてるから再手配してね!」と頼んだら元の発注と入荷漏れ指摘の発注が両方受理されて2倍の冊数入ってきてしまう、そんなことがよくある本屋なんですがみなさんそんなことはありませんか?忙しいなかでのヒューマンエラーだからどうにも返品するのも気が引けてしまう。このシリーズは今後も定期的に発生します。みなさまよろしくお願いします。 ウェブストアの商品ページ→https://books-lighthouse.stores.jp/items/67dce7016b5929d5ad9df329

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月27日読めということか買ってほしい〈入荷漏れで再手配したら2倍の冊数入荷しちゃったから買ってほしいシリーズ〉 取次に「入荷漏れしてるから再手配してね!」と頼んだら元の発注と入荷漏れ指摘の発注が両方受理されて2倍の冊数入ってきてしまう、そんなことがよくある本屋なんですがみなさんそんなことはありませんか?忙しいなかでのヒューマンエラーだからどうにも返品するのも気が引けてしまう。このシリーズは今後も定期的に発生します。みなさまよろしくお願いします。 ウェブストアの商品ページ→https://books-lighthouse.stores.jp/items/67dce7016b5929d5ad9df329