本屋lighthouse

@books-lighthouse

千葉市幕張の新刊書店

平日14時-21時/土日祝12-19時(定休:毎週月火/第3水曜)

「こども読書ちょきん」やってます

NO HATE🏳️🌈🏳️⚧️

JR/京成幕張駅徒歩6分(近隣にコインパーキング複数あり)

ここは関口個人の読書記録ですが、読んでいる本はだいたい店頭またはウェブストアにあります。在庫がない場合は取り寄せますので、気軽にご連絡ください٩( ᐛ )و

- 2026年2月15日

男と女とチェーンソーキャロル・J・クローヴァー,小島朋美イベントあります読み始めた3/29に訳者の小島さんとさえぼうさんでトークイベントをやってもらえることもあり、予習がてら読み始める。なお、私はホラー映画というものを観た記憶がない。唯一観たと言えるかもしれないのは、柿内さんとイベント的にお店で観たゾンビ映画で、それもかなりコメディ寄りだったので、果たしてカウントに入れてよいのかという疑問は拭えない。ゾンビに囲まれながらテイラー・スウィフトを熱唱する場面がよかった。 イベントは配信&アーカイブもあるのでぜひ٩( ᐛ )و 2026年3月29日(日)13時〜15時 『男と女とチェーンソー――現代ホラー映画におけるジェンダー』刊行記念~ホラー映画を生き残るには?ファイナル・ガールの誕生と成長、その周辺~ https://books-lighthouse.com/portfolio/finalgirl260329/

男と女とチェーンソーキャロル・J・クローヴァー,小島朋美イベントあります読み始めた3/29に訳者の小島さんとさえぼうさんでトークイベントをやってもらえることもあり、予習がてら読み始める。なお、私はホラー映画というものを観た記憶がない。唯一観たと言えるかもしれないのは、柿内さんとイベント的にお店で観たゾンビ映画で、それもかなりコメディ寄りだったので、果たしてカウントに入れてよいのかという疑問は拭えない。ゾンビに囲まれながらテイラー・スウィフトを熱唱する場面がよかった。 イベントは配信&アーカイブもあるのでぜひ٩( ᐛ )و 2026年3月29日(日)13時〜15時 『男と女とチェーンソー――現代ホラー映画におけるジェンダー』刊行記念~ホラー映画を生き残るには?ファイナル・ガールの誕生と成長、その周辺~ https://books-lighthouse.com/portfolio/finalgirl260329/ - 2026年2月13日

読み終わったSNSを筆頭にしたインターネット系の媒体で発信された言葉や映像という、「表面に出てきたもの」のみでその人のことを判断してしまうことがデフォルトになってしまった現代社会において、本書が綴りつづけるものは大きな意味を持つと感じた。タイトルからは想像しにくいかもしれないが、これは「じっくりと観察すること」についての本でもある。そしてそのことが、いまの世の中にはとても必要。 医療や看護の専門家でなければ理解できない話、語彙といったものは一切ないと言ってよい内容。学術書の範疇に収めておくのはよろしくない本だし、むしろ非専門家にこそ読んでもらわなくてはならない本なので、店頭分をこれから追加発注しよう......。

読み終わったSNSを筆頭にしたインターネット系の媒体で発信された言葉や映像という、「表面に出てきたもの」のみでその人のことを判断してしまうことがデフォルトになってしまった現代社会において、本書が綴りつづけるものは大きな意味を持つと感じた。タイトルからは想像しにくいかもしれないが、これは「じっくりと観察すること」についての本でもある。そしてそのことが、いまの世の中にはとても必要。 医療や看護の専門家でなければ理解できない話、語彙といったものは一切ないと言ってよい内容。学術書の範疇に収めておくのはよろしくない本だし、むしろ非専門家にこそ読んでもらわなくてはならない本なので、店頭分をこれから追加発注しよう......。 - 2026年2月12日

読んでる先週水曜日からずっと体調が悪く、そんななかちまちまと読み進めていた。体調はおおむね回復。 患者をじっくりと見る看護師のことを、また別の看護師がじっくりと見る、そのじっくりと見るの複層性によって生じる凄み、のようなもの、としか言いようのないなにかをずっと感じながら読んでいる。なにを考えているのかわからない他者のその思考や来歴、いま表面化している言動や表情の奥底に積み重なっているものたちを見ようとする、あるいは感じとろうとする営みについて。その「ワンクッション」の重なりが、即時的な反応ですべてが動いているように思えて仕方ない現代社会を生き延びるうえで、つまり我々自身を延命するために、必要なことのように思えてならない。「ということなのかもしれない」「と考えているように感じた」といった供述が繰り返し取り上げられる本書は、断定できないものを断定できないままにしておくことの力強さを示している、ように感じた。残り半分も楽しみ。

読んでる先週水曜日からずっと体調が悪く、そんななかちまちまと読み進めていた。体調はおおむね回復。 患者をじっくりと見る看護師のことを、また別の看護師がじっくりと見る、そのじっくりと見るの複層性によって生じる凄み、のようなもの、としか言いようのないなにかをずっと感じながら読んでいる。なにを考えているのかわからない他者のその思考や来歴、いま表面化している言動や表情の奥底に積み重なっているものたちを見ようとする、あるいは感じとろうとする営みについて。その「ワンクッション」の重なりが、即時的な反応ですべてが動いているように思えて仕方ない現代社会を生き延びるうえで、つまり我々自身を延命するために、必要なことのように思えてならない。「ということなのかもしれない」「と考えているように感じた」といった供述が繰り返し取り上げられる本書は、断定できないものを断定できないままにしておくことの力強さを示している、ように感じた。残り半分も楽しみ。 - 2026年2月3日

善意と悪意の英文学史阿部公彦読み始めた@ 伊野尾書店なんとなく「いまだな」と感じて読み始める。志津勤務を終えてそのまま中井の伊野尾書店へ。落合駅から歩くことにして、思ったよりも早く辿り着き、思ったよりも、というより記憶のなかの伊野尾書店より明確に小さいお店を見つける。お店のサイズは変わっていないので、私が大きくなったのだろう。 ちょうど伊野尾さんはいなくて、店内を(もうどうやっても外せない眼鏡となってしまった)同業者の目線で物色していると、配達帰りらしい伊野尾さんが戻ってくる。事務的な連絡事項をスタッフに伝えているので挨拶はせずに待っていたら、客注品の本が破れた状態で入荷したため返品の手続きをしないとならない状況になり、そのうちどうもこれから来客があるらしく、こういうドタバタしているときにされる挨拶は面倒ということを知っている同業者の私は、吉岡乾『ゲは言語学のゲ』(講談社)を買って退店。どうも私はいま「言葉の使い方」に意識があるらしい。 『善意と悪意の英文学史』は「社交」に関する本とも言えて、そりの合わない人もいる環境のなかでどのように振る舞うか、そして言葉を発するか、さらには自分の内側にある「善意」を他者にどう伝えるか、というテーマと響きあう。私が店内を同業者の目で彷徨いているのを伊野尾さんは気がついていて(数年ぶりだが何度か会っているし、マリーンズの試合を観に行ったこともある)、こいつはどうして話しかけてこないのだと思っていたかもしれない。つまり私の善意は届いていなかった可能性もある。 そのまま帰るのももったいないので中井駅前をふらつき、初めて伊野尾書店に来たときに伊野尾さんと入った気がする喫茶店を見つけて、本を読んでいる。喫煙可能なため、店員は灰皿を持ってきた。私は非喫煙者なので「いらないです」と答えた。ならばどうして喫煙可の、しかも煙がモクモクしている奥のほうに?と店員は思ったかもしれない。私は単に伊野尾さんと入ったかもしれないお店の雰囲気を味わいたかっただけなのだけど、そして伊野尾さんは喫煙者だったのか、違うような気がしてきて、きっとあのときこの店には入っていないのではないか、と思い、そろそろ閉店となるらしき店内のジトっとした空気を感じている。

善意と悪意の英文学史阿部公彦読み始めた@ 伊野尾書店なんとなく「いまだな」と感じて読み始める。志津勤務を終えてそのまま中井の伊野尾書店へ。落合駅から歩くことにして、思ったよりも早く辿り着き、思ったよりも、というより記憶のなかの伊野尾書店より明確に小さいお店を見つける。お店のサイズは変わっていないので、私が大きくなったのだろう。 ちょうど伊野尾さんはいなくて、店内を(もうどうやっても外せない眼鏡となってしまった)同業者の目線で物色していると、配達帰りらしい伊野尾さんが戻ってくる。事務的な連絡事項をスタッフに伝えているので挨拶はせずに待っていたら、客注品の本が破れた状態で入荷したため返品の手続きをしないとならない状況になり、そのうちどうもこれから来客があるらしく、こういうドタバタしているときにされる挨拶は面倒ということを知っている同業者の私は、吉岡乾『ゲは言語学のゲ』(講談社)を買って退店。どうも私はいま「言葉の使い方」に意識があるらしい。 『善意と悪意の英文学史』は「社交」に関する本とも言えて、そりの合わない人もいる環境のなかでどのように振る舞うか、そして言葉を発するか、さらには自分の内側にある「善意」を他者にどう伝えるか、というテーマと響きあう。私が店内を同業者の目で彷徨いているのを伊野尾さんは気がついていて(数年ぶりだが何度か会っているし、マリーンズの試合を観に行ったこともある)、こいつはどうして話しかけてこないのだと思っていたかもしれない。つまり私の善意は届いていなかった可能性もある。 そのまま帰るのももったいないので中井駅前をふらつき、初めて伊野尾書店に来たときに伊野尾さんと入った気がする喫茶店を見つけて、本を読んでいる。喫煙可能なため、店員は灰皿を持ってきた。私は非喫煙者なので「いらないです」と答えた。ならばどうして喫煙可の、しかも煙がモクモクしている奥のほうに?と店員は思ったかもしれない。私は単に伊野尾さんと入ったかもしれないお店の雰囲気を味わいたかっただけなのだけど、そして伊野尾さんは喫煙者だったのか、違うような気がしてきて、きっとあのときこの店には入っていないのではないか、と思い、そろそろ閉店となるらしき店内のジトっとした空気を感じている。 - 2026年1月31日

スティーヴン・クレイン全詩集スティーヴン・クレイン,柴田元幸,管啓次郎読み始めた詩を読まねばならない気がして、そして私は詩がよくわかっていないから、まずは直感に従ってみることにして、つまりこれ。 24 私は地平線を追いかける男を見た。 ぐるぐると、両者はかけめぐっていた。 私にはこれが気に入らなかった。 それで男に話しかけた。 「むだなことをやってるなあ」と私はいった。 「どんなにがんばったってけっして――」 「嘘つきめ」と彼は叫び、 また走っていった。 (“I saw a man pursuing the horizon;") (p.32)

スティーヴン・クレイン全詩集スティーヴン・クレイン,柴田元幸,管啓次郎読み始めた詩を読まねばならない気がして、そして私は詩がよくわかっていないから、まずは直感に従ってみることにして、つまりこれ。 24 私は地平線を追いかける男を見た。 ぐるぐると、両者はかけめぐっていた。 私にはこれが気に入らなかった。 それで男に話しかけた。 「むだなことをやってるなあ」と私はいった。 「どんなにがんばったってけっして――」 「嘘つきめ」と彼は叫び、 また走っていった。 (“I saw a man pursuing the horizon;") (p.32) - 2026年1月29日

体の居場所をつくる伊藤亜紗ゲラをもらってます予約受付中先日の店内イベント時に橋本さんからゲラをもらっていて、ちょっと隙ができたので読み始めたら没頭してしまった。自分の身体に対する解像度の高さ、客観視する能力の高さ、それゆえに自分の身体であるにもかかわらず「他者」のようになってしまい、バランスを崩してしまうこともあるのだろう。 かつてサッカー少年として身体との対話を図ろうとしたものの怪我で挫折し、その後アレルギーを発症してコントロール不能な体調不良とともに生きることになり、最近やっと付き合い方がわかってきて、さらには草野球を始めて過去にできなかった対話に再挑戦できているいま、本書を読むとなぜかここには「私」がいると思うのだった。

体の居場所をつくる伊藤亜紗ゲラをもらってます予約受付中先日の店内イベント時に橋本さんからゲラをもらっていて、ちょっと隙ができたので読み始めたら没頭してしまった。自分の身体に対する解像度の高さ、客観視する能力の高さ、それゆえに自分の身体であるにもかかわらず「他者」のようになってしまい、バランスを崩してしまうこともあるのだろう。 かつてサッカー少年として身体との対話を図ろうとしたものの怪我で挫折し、その後アレルギーを発症してコントロール不能な体調不良とともに生きることになり、最近やっと付き合い方がわかってきて、さらには草野球を始めて過去にできなかった対話に再挑戦できているいま、本書を読むとなぜかここには「私」がいると思うのだった。 - 2026年1月25日

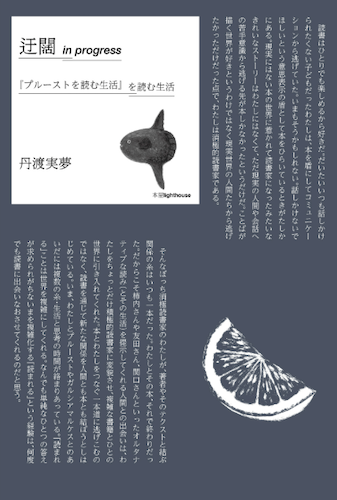

プルースト過去の今日2024.1.25(1-p.352) 二〇一八年十一月二八日の柿内さんの日記に思わず吹き出してしまった。瞬時に岡本信彦の声であの台詞が再生される。「黙って聞いてりゃダラッダラっよォ…馬鹿は要約出来ねーから話が長え!」プルーストを読むうえでこれはさすがに禁句ではないか。このせりふが登場する『僕のヒーローアカデミア』第85話を読み返してみると、よっぽど死柄木は論理的かつ簡潔に話をしているわけで、プルーストを目前にした爆豪勝己は「大・爆・殺・神 ダイナマイト」の名に相応しい史上最強の爆破を見せるのではないか。爆豪勝己にプルーストを読ませたい。この日記を書いたときの柿内さんは知らないだろうけれど、かっちゃんは自分の過去や夢と向き合って人としてぐんと成長し、もうただの愛され不良キャラではなくなっている。なぜわたしはひとの過去の日記を物知り顔で見おろしているのだろう。 丹渡実夢『迂闊 in progress 『プルーストを読む生活』を読む生活』(本屋lighthouse)p.15 https://books-lighthouse.com/publishing/carelessproust/

プルースト過去の今日2024.1.25(1-p.352) 二〇一八年十一月二八日の柿内さんの日記に思わず吹き出してしまった。瞬時に岡本信彦の声であの台詞が再生される。「黙って聞いてりゃダラッダラっよォ…馬鹿は要約出来ねーから話が長え!」プルーストを読むうえでこれはさすがに禁句ではないか。このせりふが登場する『僕のヒーローアカデミア』第85話を読み返してみると、よっぽど死柄木は論理的かつ簡潔に話をしているわけで、プルーストを目前にした爆豪勝己は「大・爆・殺・神 ダイナマイト」の名に相応しい史上最強の爆破を見せるのではないか。爆豪勝己にプルーストを読ませたい。この日記を書いたときの柿内さんは知らないだろうけれど、かっちゃんは自分の過去や夢と向き合って人としてぐんと成長し、もうただの愛され不良キャラではなくなっている。なぜわたしはひとの過去の日記を物知り顔で見おろしているのだろう。 丹渡実夢『迂闊 in progress 『プルーストを読む生活』を読む生活』(本屋lighthouse)p.15 https://books-lighthouse.com/publishing/carelessproust/ - 2026年1月23日

水の流れクラリッセ・リスペクトル,福嶋伸洋読み終わったわたしは疲れている。疲れは、わたしの多忙から来ている。わたしは世界を気にかけているのだ。(p.100) そして読了後に別の本、正確には刊行前のゲラを読んでいるのだけど、そこでは自分の身体を客観視することが過剰にできてしまうことが解離/乖離を生み出してしまう、そういう事例が書かれていて、リスペクトルの極度なまでの具体を避ける文章表現も、高度に自らを客観視することによって生まれているものなのかもしれない、などと勝手に納得した。

水の流れクラリッセ・リスペクトル,福嶋伸洋読み終わったわたしは疲れている。疲れは、わたしの多忙から来ている。わたしは世界を気にかけているのだ。(p.100) そして読了後に別の本、正確には刊行前のゲラを読んでいるのだけど、そこでは自分の身体を客観視することが過剰にできてしまうことが解離/乖離を生み出してしまう、そういう事例が書かれていて、リスペクトルの極度なまでの具体を避ける文章表現も、高度に自らを客観視することによって生まれているものなのかもしれない、などと勝手に納得した。 - 2026年1月19日

水の流れクラリッセ・リスペクトル,福嶋伸洋読み始めた宣言どおりリスペクトルを読む。言葉という具体的なものに落とし込まれた瞬間に変質してしまうもの、体験であったり感覚であったりおそらくこれもまた個々によって「言葉にされるもの」は異なる、そのなにかを、どうにかして言葉として残そうとする試み。それが、本人の言葉を借りれば「ジャズの即興演奏」(p.31)のように連ねられていく。たぶんほんとうに、この文章はそのようにして意識の流れのままに書き連ねられている。 あなたという呼びかけを多用する文章からは他者に理解してもらいたいという欲求を見てとることもできるが、おそらくそれは二の次の欲求で、まずあるのは「自分の物語を語ること」による自身の救済であり(つまり「あなた」は書き手自身を、この文章が書かれたその瞬間から距離のあるどこかに存在している書き手を指している、なぜならあらゆる文章は書かれたその瞬間から他者となるからだ)、そこで綴られる物語を他者が理解する/できるかどうかはその他者自身の問題となる。 『翻訳のスキャンダル』を先に読んだことで、そもそも読書自体が翻訳である=テキストをどう読みとるかは読者次第であるということを強く認識させられているからか、リスペクトルの語る物語のなかにある理解できなさは、自分のなかにそのテキストを読みとく=翻訳するための素材がないからで、その他者性=同化されていないテキストを読めることこそ重要なのだと考えることができている。そして理解できたと感じているところも、私のなかにそのテキストを同化するための素材があるからでしかなく、その同化=翻訳にはリスペクトルが具体化を拒んだなにかを具体化してしまったことによる変質や取りこぼしを生み出している危険性もある。 といったことを久しぶりの超満員電車で断片的に思考し、適度な雑味のある喫茶店で書いている。これから独立出版者エキスポに顔を出して油を売る。

水の流れクラリッセ・リスペクトル,福嶋伸洋読み始めた宣言どおりリスペクトルを読む。言葉という具体的なものに落とし込まれた瞬間に変質してしまうもの、体験であったり感覚であったりおそらくこれもまた個々によって「言葉にされるもの」は異なる、そのなにかを、どうにかして言葉として残そうとする試み。それが、本人の言葉を借りれば「ジャズの即興演奏」(p.31)のように連ねられていく。たぶんほんとうに、この文章はそのようにして意識の流れのままに書き連ねられている。 あなたという呼びかけを多用する文章からは他者に理解してもらいたいという欲求を見てとることもできるが、おそらくそれは二の次の欲求で、まずあるのは「自分の物語を語ること」による自身の救済であり(つまり「あなた」は書き手自身を、この文章が書かれたその瞬間から距離のあるどこかに存在している書き手を指している、なぜならあらゆる文章は書かれたその瞬間から他者となるからだ)、そこで綴られる物語を他者が理解する/できるかどうかはその他者自身の問題となる。 『翻訳のスキャンダル』を先に読んだことで、そもそも読書自体が翻訳である=テキストをどう読みとるかは読者次第であるということを強く認識させられているからか、リスペクトルの語る物語のなかにある理解できなさは、自分のなかにそのテキストを読みとく=翻訳するための素材がないからで、その他者性=同化されていないテキストを読めることこそ重要なのだと考えることができている。そして理解できたと感じているところも、私のなかにそのテキストを同化するための素材があるからでしかなく、その同化=翻訳にはリスペクトルが具体化を拒んだなにかを具体化してしまったことによる変質や取りこぼしを生み出している危険性もある。 といったことを久しぶりの超満員電車で断片的に思考し、適度な雑味のある喫茶店で書いている。これから独立出版者エキスポに顔を出して油を売る。 - 2026年1月17日

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読み終わった終盤、昨年読んだチュツオーラ『やし酒飲み』とこれから読もうかしらんと思っていたクラリッセ・リスペクトルが出てきたので、次の文学パートは確定。とりあえず、英語圏以外の文学は意識的に仕入れていくことをあらためて決意。

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読み終わった終盤、昨年読んだチュツオーラ『やし酒飲み』とこれから読もうかしらんと思っていたクラリッセ・リスペクトルが出てきたので、次の文学パートは確定。とりあえず、英語圏以外の文学は意識的に仕入れていくことをあらためて決意。 - 2026年1月16日

失われた時を求めて(4)プルースト,マルセル・プルースト,吉川一義まだ読んでる久しぶりのプルースト。『灯台守の話』に関連した原稿を書き終えた日にこの言及はタイムリー。 「とどのつまり」と私は思った、「書いたときに喜びを感じたからといって、それがみごとな文章の価値を決める絶対的な基準になるわけではないのかもしれない。喜びは、往々にしてそこにつけ加わる付随的状態にすぎず、喜びを欠くからといって文章の価値を否定することはできないのかもしれない。もしかするとあくびをしながら書かれた傑作だってあるのだろう。」(p.368-369) 私はあくびをしながら傑作を読んでいる。

失われた時を求めて(4)プルースト,マルセル・プルースト,吉川一義まだ読んでる久しぶりのプルースト。『灯台守の話』に関連した原稿を書き終えた日にこの言及はタイムリー。 「とどのつまり」と私は思った、「書いたときに喜びを感じたからといって、それがみごとな文章の価値を決める絶対的な基準になるわけではないのかもしれない。喜びは、往々にしてそこにつけ加わる付随的状態にすぎず、喜びを欠くからといって文章の価値を否定することはできないのかもしれない。もしかするとあくびをしながら書かれた傑作だってあるのだろう。」(p.368-369) 私はあくびをしながら傑作を読んでいる。 - 2026年1月16日

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読んでる途中、ずっと難しくて泣いちゃったけど第七章ベストセラーになってやっとおもしろくなってきた。この章は特にスキャンダラスだ......「外国テキストの翻訳がベストセラーとなるのは、国内の現状を維持できるよう、外国らしさが失われているためだ」(p.310)とか。

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読んでる途中、ずっと難しくて泣いちゃったけど第七章ベストセラーになってやっとおもしろくなってきた。この章は特にスキャンダラスだ......「外国テキストの翻訳がベストセラーとなるのは、国内の現状を維持できるよう、外国らしさが失われているためだ」(p.310)とか。 - 2026年1月13日

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読み始めた元気になれる年始から宣言どおりにメルヴィルの『タイピー』を素人翻訳しはじめていて、なんだかたのしい。ということでずっと気になっていたこちらを読む。 世界の覇権言語である英語の特権性を揺るがすこと、あるいは外国のテキストを自国語に翻訳することによって失われる異質性、といったことが根底にあるテーマのひとつらしい。 「読みやすい翻訳」を我々は高評価するけども、その読みやすさの理由が「異質なものの排除=訳出せずにスルーしたり、日本文化内部のものに変換してしまったこと」にある場合、そこにある種の侵害が生じているとも言える。特に、異質なものの排除がより強い立場からなされた場合、たとえばカリブ海のテキストを英語に翻訳するとか、東南アジアのテキストを日本語に翻訳するとか、その場合はまさに「植民地主義」的な翻訳となりうるということだ。逆に言うと、読みにくい訳文があらわれたとき、そこには我々が真摯に向き合い理解しようと努めるべきなにかがある、と考えればよいということになる。小説に限らず翻訳本が「わからない」ことはよくあるが、それは「自分にインストールされていないことと向き合っている」証であり、落ち込んだり苛立ったりしなくてよいということでもある。なるほど、これは元気になれる本だ。

翻訳のスキャンダルローレンス・ヴェヌティ読み始めた元気になれる年始から宣言どおりにメルヴィルの『タイピー』を素人翻訳しはじめていて、なんだかたのしい。ということでずっと気になっていたこちらを読む。 世界の覇権言語である英語の特権性を揺るがすこと、あるいは外国のテキストを自国語に翻訳することによって失われる異質性、といったことが根底にあるテーマのひとつらしい。 「読みやすい翻訳」を我々は高評価するけども、その読みやすさの理由が「異質なものの排除=訳出せずにスルーしたり、日本文化内部のものに変換してしまったこと」にある場合、そこにある種の侵害が生じているとも言える。特に、異質なものの排除がより強い立場からなされた場合、たとえばカリブ海のテキストを英語に翻訳するとか、東南アジアのテキストを日本語に翻訳するとか、その場合はまさに「植民地主義」的な翻訳となりうるということだ。逆に言うと、読みにくい訳文があらわれたとき、そこには我々が真摯に向き合い理解しようと努めるべきなにかがある、と考えればよいということになる。小説に限らず翻訳本が「わからない」ことはよくあるが、それは「自分にインストールされていないことと向き合っている」証であり、落ち込んだり苛立ったりしなくてよいということでもある。なるほど、これは元気になれる本だ。 - 2026年1月9日

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読み終わった語り手がひとりではない、という形式がもつ力、あるいは希望、のようなものを感じた。一風変わった形式であることが話題として先行してしまうけども、おそらく私たちの「生」にとってとても大切なことをやろうとしている物語なのではないか。

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読み終わった語り手がひとりではない、という形式がもつ力、あるいは希望、のようなものを感じた。一風変わった形式であることが話題として先行してしまうけども、おそらく私たちの「生」にとってとても大切なことをやろうとしている物語なのではないか。 - 2026年1月9日

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読み終わった再読中結局昨日の夜には読み終えてしまった。久しぶりに1日で読み終わる。実はただいま本書は版元品切中で、重版するのかしないのかよくわからず、しないとなるとこりゃ大変、灯台がまたひとつなくなってしまう、ということで重版頼むぜアプローチをかけるべくもろもろ準備中なのでした......。

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読み終わった再読中結局昨日の夜には読み終えてしまった。久しぶりに1日で読み終わる。実はただいま本書は版元品切中で、重版するのかしないのかよくわからず、しないとなるとこりゃ大変、灯台がまたひとつなくなってしまう、ということで重版頼むぜアプローチをかけるべくもろもろ準備中なのでした......。 - 2026年1月8日

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読んでる再読中おとぎ話では、名づけることは知ることだ。わたしがあなたの名前を知れば、わたしはあなたの名前を呼ぶことができる。わたしがあなたの名前を呼べば、あなたはやって来てくれる。(p.171) 好きなひとには名前をいくつもつけてしまう。長いこといっしょに暮らしていた犬にもたくさん名前をつけた。本名をもじったもの、もはやまったく関係のないもの、それらはすべてそのひと/犬と結びつけられ、その名前を目に/耳にしたときに想起される。『ひらやすみ』のドラマを観ていたらミーちゃんという猫が出てきた。隣で観ているひろこさんはミーちゃんで、ミーちゃんはひろこさんなので、その猫はひろこさんだった。そしていつしか、私でもあった。食卓となっている机の両端にはそれぞれひとりずつのミーちゃんがいて、テレビのなかにもミーちゃんがいた。テレビのなかのミーちゃんは星になり、そのあとハリボテの家の窓辺に生まれなおした。ミーちゃんはおかえりと言っている。ミーちゃんはおやすみと言っている。

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読んでる再読中おとぎ話では、名づけることは知ることだ。わたしがあなたの名前を知れば、わたしはあなたの名前を呼ぶことができる。わたしがあなたの名前を呼べば、あなたはやって来てくれる。(p.171) 好きなひとには名前をいくつもつけてしまう。長いこといっしょに暮らしていた犬にもたくさん名前をつけた。本名をもじったもの、もはやまったく関係のないもの、それらはすべてそのひと/犬と結びつけられ、その名前を目に/耳にしたときに想起される。『ひらやすみ』のドラマを観ていたらミーちゃんという猫が出てきた。隣で観ているひろこさんはミーちゃんで、ミーちゃんはひろこさんなので、その猫はひろこさんだった。そしていつしか、私でもあった。食卓となっている机の両端にはそれぞれひとりずつのミーちゃんがいて、テレビのなかにもミーちゃんがいた。テレビのなかのミーちゃんは星になり、そのあとハリボテの家の窓辺に生まれなおした。ミーちゃんはおかえりと言っている。ミーちゃんはおやすみと言っている。 - 2026年1月8日

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読んでる再読中店名の由来わけあって再読。孤児となったシルバーを引き取るミス・ピンチの振る舞いが、ちょうどアニメが始まった『違国日記』の槙生と脳内にて比較される。きっとミス・ピンチは盥の漢字を知らないだろう。 話せば長い物語だ。そして世の物語がみなそうであるように、この物語には終わりがない。むろん結末はある――物語とはそういうものだ――けれど、結末を迎えたあとも、この物語はずっと続いた。物語とはそういうものだから。(p.20)

灯台守の話ジャネット・ウィンターソン,岸本佐知子読んでる再読中店名の由来わけあって再読。孤児となったシルバーを引き取るミス・ピンチの振る舞いが、ちょうどアニメが始まった『違国日記』の槙生と脳内にて比較される。きっとミス・ピンチは盥の漢字を知らないだろう。 話せば長い物語だ。そして世の物語がみなそうであるように、この物語には終わりがない。むろん結末はある――物語とはそういうものだ――けれど、結末を迎えたあとも、この物語はずっと続いた。物語とはそういうものだから。(p.20) - 2026年1月5日

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読んでるそれでも何かが意味を持つ可能性が残されているかのようにひたすら仕事を続ける――それを望む者のために大事な思考を生み出し続ける――いつかそれを見つける能力を持った者のために――というのも、チョムスキーはそれが正しいことだ、誰かがしなければならないことだと知っているから――ひたすら辛抱し、続けること――正しいこと、正義がいつかは認められるというかすかな、そして恐ろしく時代遅れの希望にかけて――(p.326)

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読んでるそれでも何かが意味を持つ可能性が残されているかのようにひたすら仕事を続ける――それを望む者のために大事な思考を生み出し続ける――いつかそれを見つける能力を持った者のために――というのも、チョムスキーはそれが正しいことだ、誰かがしなければならないことだと知っているから――ひたすら辛抱し、続けること――正しいこと、正義がいつかは認められるというかすかな、そして恐ろしく時代遅れの希望にかけて――(p.326) - 2026年1月2日

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読んでる自分の言葉や感情はすべて他人の借り物だ、という話を語り手はしていて、「私がとりわけ望むのは、自分独自の苦しみ方を見つけること、悲しみの中で自分の表現を見つけること だから私はそれを自分のプロジェクトと定める」(p.214)とするのだけど、しかしこの「私」「私自身」などの言葉こそ断定がすぎるからよろしくない、「彼」を使うほうがいいと言って文章を紡ぎはじめる、すると彼は目を覚ます。そして彼は

失われたスクラップブックエヴァン・ダーラ,木原善彦読んでる自分の言葉や感情はすべて他人の借り物だ、という話を語り手はしていて、「私がとりわけ望むのは、自分独自の苦しみ方を見つけること、悲しみの中で自分の表現を見つけること だから私はそれを自分のプロジェクトと定める」(p.214)とするのだけど、しかしこの「私」「私自身」などの言葉こそ断定がすぎるからよろしくない、「彼」を使うほうがいいと言って文章を紡ぎはじめる、すると彼は目を覚ます。そして彼は - 2026年1月1日

読み込み中...