roiban

@roiban

SF・ミステリー・科学・文化など

- 2026年2月11日

- 2026年1月21日

- 2026年1月6日

英国諜報員アシェンデンサマセット・モーム,金原瑞人読み終わった

英国諜報員アシェンデンサマセット・モーム,金原瑞人読み終わった - 2026年1月5日

阿房列車内田百間読み終わった

阿房列車内田百間読み終わった - 2026年1月4日

ちくま日本文学(003)宮沢賢治読み終わった

ちくま日本文学(003)宮沢賢治読み終わった - 2025年12月31日

日常の読書学中井亜佐子読み終わった『闇の奥』読んだので。『闇の奥』の数々の読まれ方を通じて、私達の「日常」の中で今この古典を読むことの意義を見つめ直す。作品そのものの解説と、この作品をめぐる平易な言葉による文学理論の紹介がバランス良く、『闇の奥』を読んだ体験の価値が押し上げられた。

日常の読書学中井亜佐子読み終わった『闇の奥』読んだので。『闇の奥』の数々の読まれ方を通じて、私達の「日常」の中で今この古典を読むことの意義を見つめ直す。作品そのものの解説と、この作品をめぐる平易な言葉による文学理論の紹介がバランス良く、『闇の奥』を読んだ体験の価値が押し上げられた。 - 2025年12月28日

闇の奥ジョウゼフ・コンラッド,黒原敏行読み終わった

闇の奥ジョウゼフ・コンラッド,黒原敏行読み終わった - 2025年12月27日

読み終わったちくま日本文学の001ということで作家について何も知らずに手に取ったが、思いがけない良い出会いだった。まず「小説を読むぞ」と意気込んでページを繰りはじめたものの、脈絡の怪しい掌編がいくつか続く。おかしいなと思いつつ読み続けると、不意にこれは夢を書き起こしたようなスタイルなんだと腑に落ちた。そこからは楽しかった。かと思えば関東大震災で亡くした教え子を悼む文章(「長春考」)や、人間の不合理を切り取りつつ筋の通ったユーモア(「蜻蛉玉」)、鉄道紀行文(「特別阿房列車」)など、様々な形式の作品が載っていて、どれも持ち味が発揮されている。阿房列車シリーズあたりから他の作品もまた読もうと思った。

読み終わったちくま日本文学の001ということで作家について何も知らずに手に取ったが、思いがけない良い出会いだった。まず「小説を読むぞ」と意気込んでページを繰りはじめたものの、脈絡の怪しい掌編がいくつか続く。おかしいなと思いつつ読み続けると、不意にこれは夢を書き起こしたようなスタイルなんだと腑に落ちた。そこからは楽しかった。かと思えば関東大震災で亡くした教え子を悼む文章(「長春考」)や、人間の不合理を切り取りつつ筋の通ったユーモア(「蜻蛉玉」)、鉄道紀行文(「特別阿房列車」)など、様々な形式の作品が載っていて、どれも持ち味が発揮されている。阿房列車シリーズあたりから他の作品もまた読もうと思った。 - 2025年12月25日

英米文学のわからない言葉金原瑞人読み終わった

英米文学のわからない言葉金原瑞人読み終わった - 2025年12月25日

小説野崎まど読み終わった

小説野崎まど読み終わった - 2025年12月19日

ロバのスーコと旅をする高田晃太郎読み終わった

ロバのスーコと旅をする高田晃太郎読み終わった - 2025年12月19日

ちくま日本文学(002)芥川龍之介読み終わった

ちくま日本文学(002)芥川龍之介読み終わった - 2025年12月14日

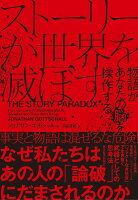

ストーリーが世界を滅ぼすジョナサン・ゴットシャル,月谷真紀読み終わった

ストーリーが世界を滅ぼすジョナサン・ゴットシャル,月谷真紀読み終わった - 2025年12月13日

無常商店街酉島伝法読み終わった

無常商店街酉島伝法読み終わった - 2025年12月7日

百年の孤独ガブリエル・ガルシア=マルケス,鼓直読み終わった

百年の孤独ガブリエル・ガルシア=マルケス,鼓直読み終わった - 2025年11月30日

成瀬は都を駆け抜ける宮島未奈読み終わった

成瀬は都を駆け抜ける宮島未奈読み終わった - 2025年11月19日

蟻客 アリと共に生きる虫たち丸山宗利,小松貴,島田拓買った

蟻客 アリと共に生きる虫たち丸山宗利,小松貴,島田拓買った - 2025年11月19日

- 2025年11月19日

文化が違えば,心も違う?北山忍買った

文化が違えば,心も違う?北山忍買った - 2025年11月18日

ノルウェイの森(下)村上春樹読み終わった

ノルウェイの森(下)村上春樹読み終わった

読み込み中...