冷やしトマト

@tomato_hiehie

SFを読書する。

実はそれ以外も読書している。

- 2025年7月31日

アンチ・オイディプス(上)ジル・ドゥルーズ,フェリクス・ガタリ読み終わった

アンチ・オイディプス(上)ジル・ドゥルーズ,フェリクス・ガタリ読み終わった - 2025年7月31日

表徴の帝国ロラン・バルト,宗左近読み終わった

表徴の帝国ロラン・バルト,宗左近読み終わった - 2025年7月31日

映像の修辞学ロラン・バルト,杉本紀子,蓮實重彦読み終わった

映像の修辞学ロラン・バルト,杉本紀子,蓮實重彦読み終わった - 2025年7月31日

十八時の音楽浴海野十三読み終わった

十八時の音楽浴海野十三読み終わった - 2025年6月30日

帝国主義ヴラジーミル・イリイチ・レーニン,宇高基輔読み終わった

帝国主義ヴラジーミル・イリイチ・レーニン,宇高基輔読み終わった - 2025年6月29日

一九八四年新訳版ジョージ・オーウェル,高橋和久読み終わった

一九八四年新訳版ジョージ・オーウェル,高橋和久読み終わった - 2025年6月23日

空想より科学へ (岩波文庫 白 128-7)F.(フリードリヒ)エンゲルス読み終わったロシア宇宙主義への理解を深めるためにもマルクス主義は避けられないと思い読む。当時パンフレットとしても配布されていたらしく, 内容も庶民的なのかと思ったら意外と分からない箇所も多く, AIに確認しながら読むという試みを初めてやった。内容自体は唯物論的弁証法の概要と資本主義に対する問題提起と割とシンプル。発想としては興味深い部分はあるけど, やはり権力に溺れる人間が前提として欠けているとは感じた。社会主義が啓蒙思想というよりも, 構造主義に寄っていたのは意外だった。

空想より科学へ (岩波文庫 白 128-7)F.(フリードリヒ)エンゲルス読み終わったロシア宇宙主義への理解を深めるためにもマルクス主義は避けられないと思い読む。当時パンフレットとしても配布されていたらしく, 内容も庶民的なのかと思ったら意外と分からない箇所も多く, AIに確認しながら読むという試みを初めてやった。内容自体は唯物論的弁証法の概要と資本主義に対する問題提起と割とシンプル。発想としては興味深い部分はあるけど, やはり権力に溺れる人間が前提として欠けているとは感じた。社会主義が啓蒙思想というよりも, 構造主義に寄っていたのは意外だった。 - 2025年6月23日

- 2025年6月23日

空想より科学へ (岩波文庫 白 128-7)F.(フリードリヒ)エンゲルス読んでる体系化された再現性のあるものを《科学》とする。弁証法的唯物論は社会主義の到来を単なる階級闘争ではなく, そこに歴史的必然性を持たせることで従来とは異なる政治運動を可能にした。経済・産業のあり方に依存するのが社会であり, 資本主義も一プロセスに過ぎない。改革と動的志向の強い結びつきが伺える。反体制的な運動にも関わらず唯心論ではなく, 唯物論を説いたのも正に《科学》的と言えるのだろう。

空想より科学へ (岩波文庫 白 128-7)F.(フリードリヒ)エンゲルス読んでる体系化された再現性のあるものを《科学》とする。弁証法的唯物論は社会主義の到来を単なる階級闘争ではなく, そこに歴史的必然性を持たせることで従来とは異なる政治運動を可能にした。経済・産業のあり方に依存するのが社会であり, 資本主義も一プロセスに過ぎない。改革と動的志向の強い結びつきが伺える。反体制的な運動にも関わらず唯心論ではなく, 唯物論を説いたのも正に《科学》的と言えるのだろう。 - 2025年6月19日

ケアとは何か村上靖彦読んでる患者の立場に立つ努力を「一・五人称の看護」と表現する。二人称ではまだ《私》と《あなた》の距離がある。相手の立場に十分立っているとはいえない。そのため、《私》と《あなた》の中間の一・五人称にまで踏み込む努力をするというのである。(p.26) この場合の踏み込む努力というのは, よく考えることではなく, 相手自身に尋ねることを指している。サインを明確にキャッチできないのであれば, こちらから受け取る姿勢を示すことの重要性を強調している。 高齢者介護における家族と本人, 児童養護における施設方針と子供本人のように, 本人の意思が無視された対応がされるケースも想定される。

ケアとは何か村上靖彦読んでる患者の立場に立つ努力を「一・五人称の看護」と表現する。二人称ではまだ《私》と《あなた》の距離がある。相手の立場に十分立っているとはいえない。そのため、《私》と《あなた》の中間の一・五人称にまで踏み込む努力をするというのである。(p.26) この場合の踏み込む努力というのは, よく考えることではなく, 相手自身に尋ねることを指している。サインを明確にキャッチできないのであれば, こちらから受け取る姿勢を示すことの重要性を強調している。 高齢者介護における家族と本人, 児童養護における施設方針と子供本人のように, 本人の意思が無視された対応がされるケースも想定される。 - 2025年6月19日

AIを生んだ100のSF大澤博隆,宮本裕人,宮本道人,福地健太郎,西條玲奈,長谷敏司読んでる『AIのジェンダー化』 西條玲奈を読む。 生成AIの出力する結果やスマートスピーカーなどの対話音声からステレオタイプのバイアスを強める危険性を提示。事実, 顔認証の精度が黒人の方が白人と比べて悪かったことがあったりと, 開発陣の人員構成によっても完成品の結果に偏るが生じていることが分かっている。例としてジェンダーレスな音声を搭載した対策はあるが, 聞き手がそれをいずれかの性別と判断するに留まっており, 性別を取り除くには至っていないという。

AIを生んだ100のSF大澤博隆,宮本裕人,宮本道人,福地健太郎,西條玲奈,長谷敏司読んでる『AIのジェンダー化』 西條玲奈を読む。 生成AIの出力する結果やスマートスピーカーなどの対話音声からステレオタイプのバイアスを強める危険性を提示。事実, 顔認証の精度が黒人の方が白人と比べて悪かったことがあったりと, 開発陣の人員構成によっても完成品の結果に偏るが生じていることが分かっている。例としてジェンダーレスな音声を搭載した対策はあるが, 聞き手がそれをいずれかの性別と判断するに留まっており, 性別を取り除くには至っていないという。 - 2025年6月19日

宇宙倫理学入門稲葉振一郎読んでる5.自立型 - 人格的ロボット 例えそれが《哲学的ゾンビ》であろうと, 理論上それを確かめる術はない。チューリングテストの延長で, 出来上がった機械を人々が人間扱いせずにいられないようであれば, それは「人間と同等に知的で自由」と見なすことは出来てしまう。 その点で言えば, ロボットが人型である意義はある。「社会的知能」に対する知見の会得には, その社会の一員としての活動が必要になるからだ。

宇宙倫理学入門稲葉振一郎読んでる5.自立型 - 人格的ロボット 例えそれが《哲学的ゾンビ》であろうと, 理論上それを確かめる術はない。チューリングテストの延長で, 出来上がった機械を人々が人間扱いせずにいられないようであれば, それは「人間と同等に知的で自由」と見なすことは出来てしまう。 その点で言えば, ロボットが人型である意義はある。「社会的知能」に対する知見の会得には, その社会の一員としての活動が必要になるからだ。 - 2025年6月19日

現代思想(2025 6(vol.53-7)伊勢田哲治,山敷庸亮,岡本慎平,木村大治,木澤佐登志,松井哲也,石井由梨佳,藤原辰史読んでる"のび太とドラえもんは、相手の理解不能な部分、予測ができない部分はそのままに受け止め、いま・ここで目の前にいる相手と向き合うという、極めて倫理的な立場を持ってお互いと付き合っている。対して、私たちの多くの読者が読み取った素朴な友情とは、人間であるのび太の呼びかけに、ロボットであるドラえもんが常に応答してくれる、というものであった。これは、現在のロボット工学者が「友達のようなロボットを作る」という時の友情観と同じである。そこで想定されているのは「ユーザが友情を求めた時に、常に返してくれるロボット」であり、本質的に「ユーザが性行為を求めた時に決して拒まないセックスロボット」と何ら変わらないのではないだろうか。" ── 『私たちはロボットとの恋を描けなかった』 松井哲也

現代思想(2025 6(vol.53-7)伊勢田哲治,山敷庸亮,岡本慎平,木村大治,木澤佐登志,松井哲也,石井由梨佳,藤原辰史読んでる"のび太とドラえもんは、相手の理解不能な部分、予測ができない部分はそのままに受け止め、いま・ここで目の前にいる相手と向き合うという、極めて倫理的な立場を持ってお互いと付き合っている。対して、私たちの多くの読者が読み取った素朴な友情とは、人間であるのび太の呼びかけに、ロボットであるドラえもんが常に応答してくれる、というものであった。これは、現在のロボット工学者が「友達のようなロボットを作る」という時の友情観と同じである。そこで想定されているのは「ユーザが友情を求めた時に、常に返してくれるロボット」であり、本質的に「ユーザが性行為を求めた時に決して拒まないセックスロボット」と何ら変わらないのではないだろうか。" ── 『私たちはロボットとの恋を描けなかった』 松井哲也 - 2025年6月18日

アイの物語 (角川文庫)山本弘読み終わった《語り部》の彼女は《候補者》を探す。矛盾を孕むヒトが作り出したアンドロイドは論理で動く。物語にはヒトを傷つけずに変える力がある。それは彼らにとって理想のコミュニケーションだった。フィクションから生まれた彼らはそれを誇りに思い, 平和の旗を掲げ続ける。

アイの物語 (角川文庫)山本弘読み終わった《語り部》の彼女は《候補者》を探す。矛盾を孕むヒトが作り出したアンドロイドは論理で動く。物語にはヒトを傷つけずに変える力がある。それは彼らにとって理想のコミュニケーションだった。フィクションから生まれた彼らはそれを誇りに思い, 平和の旗を掲げ続ける。 - 2025年6月16日

アイの物語 (角川文庫)山本弘読んでるてっきり長編だと思っていたのだけど, 短編集だった。 アンドロイドが少年に短編を読み聞かせていく形式。各章の合間に二人の会話があり, 読書会みたいな雰囲気にも感じる。 メモリーカードを読み込ませて小説を読む本型のタブレットが登場する。Apple Newtonと同じ方式だなとちょっと思ったり。 アンドロイドのアイビスの目が実際にはゴーグル内蔵のカメラだという設定も面白い。目にみえるものはコミュニケーション用のインターフェース。こういう設定を読むと, つくづく長谷敏司のアナログハックという概念の汎用性の高さを再認識させられる。

アイの物語 (角川文庫)山本弘読んでるてっきり長編だと思っていたのだけど, 短編集だった。 アンドロイドが少年に短編を読み聞かせていく形式。各章の合間に二人の会話があり, 読書会みたいな雰囲気にも感じる。 メモリーカードを読み込ませて小説を読む本型のタブレットが登場する。Apple Newtonと同じ方式だなとちょっと思ったり。 アンドロイドのアイビスの目が実際にはゴーグル内蔵のカメラだという設定も面白い。目にみえるものはコミュニケーション用のインターフェース。こういう設定を読むと, つくづく長谷敏司のアナログハックという概念の汎用性の高さを再認識させられる。 - 2025年6月14日

- 2025年6月13日

アフロフューチャリズムイターシャ・L・ウォマック,大和田俊之,押野素子気になるフレッド・シャーメン『宇宙開発の思想史』, 木澤佐登志『闇の精神史』でも引用される。ディアスポラ現象, サン・ラーなど気になる項目が多い。

アフロフューチャリズムイターシャ・L・ウォマック,大和田俊之,押野素子気になるフレッド・シャーメン『宇宙開発の思想史』, 木澤佐登志『闇の精神史』でも引用される。ディアスポラ現象, サン・ラーなど気になる項目が多い。 - 2025年6月13日

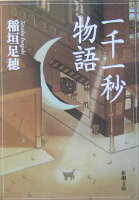

一千一秒物語稲垣足穂読んでる表題作を読む。ショートショートの形式になっていて, 詩的な表現が多い。リアリズムというよりは漫画的に思える文体も感じる独特な世界観。 1923年執筆。スプートニクの打ち上げよりも前で, 人と宇宙の距離はまだ遠い。月は上から見守るものであり, 星は煙となって掌から消えていく。ガス燈や拳銃の描写が大正モダニズムの気配も感じさせる。幻想的な雰囲気を感じさせる一方で, 月が人を監視する姿勢もあったり, 誰かに後ろからど突かれたりする展開が多かったり, やや不穏な印象も受けた。

一千一秒物語稲垣足穂読んでる表題作を読む。ショートショートの形式になっていて, 詩的な表現が多い。リアリズムというよりは漫画的に思える文体も感じる独特な世界観。 1923年執筆。スプートニクの打ち上げよりも前で, 人と宇宙の距離はまだ遠い。月は上から見守るものであり, 星は煙となって掌から消えていく。ガス燈や拳銃の描写が大正モダニズムの気配も感じさせる。幻想的な雰囲気を感じさせる一方で, 月が人を監視する姿勢もあったり, 誰かに後ろからど突かれたりする展開が多かったり, やや不穏な印象も受けた。 - 2025年6月12日

宇宙開発の思想史ないとうふみこ,フレッド・シャーメン読み終わったロケットの開発経緯, 冷戦で過熱する開発競争, そしてニュースペース企業の躍進。指数関数的な成長はユートピアを目指す。しかし, それはディストピアとの相互依存の関係でもある。論理の押し付けによって《植民地主義》の悲劇は起きたのだ。地球で起こることは宇宙でも起こる。起こってしまう。

宇宙開発の思想史ないとうふみこ,フレッド・シャーメン読み終わったロケットの開発経緯, 冷戦で過熱する開発競争, そしてニュースペース企業の躍進。指数関数的な成長はユートピアを目指す。しかし, それはディストピアとの相互依存の関係でもある。論理の押し付けによって《植民地主義》の悲劇は起きたのだ。地球で起こることは宇宙でも起こる。起こってしまう。 - 2025年6月9日

褐色の世界史: 第三世界とはなにかヴィジャイ・プラシャド気になる『第三世界』=冷戦時代に, 資本主義先進国である第一世界と社会主義諸国である第二世界のどちらにも属さない, アジア・アフリカ・ラテンアメリカの発展途上国を指す。 こちらの序文で初めて知った単語だった。水声社はラテンアメリカ文学の印象が強いため, それも相待って余計に気になる。

褐色の世界史: 第三世界とはなにかヴィジャイ・プラシャド気になる『第三世界』=冷戦時代に, 資本主義先進国である第一世界と社会主義諸国である第二世界のどちらにも属さない, アジア・アフリカ・ラテンアメリカの発展途上国を指す。 こちらの序文で初めて知った単語だった。水声社はラテンアメリカ文学の印象が強いため, それも相待って余計に気になる。

読み込み中...