「遅読」のすすめ

32件の記録

ひみーり@himiiri2025年12月25日読んでる本の情報紹介が少ない、凄く共感、テレビ番組見ないけどそれでも食べ物番組ばかりで教養番組がほとんど無い、視聴者層もたかが知れて入れているし、知的教養番組ブームこないかね、テレビ番組見ないけど。遅読は考えて読むこと、古典の引用が多目で嫌でも遅読にならざるを得ないけど、ミドルギア〜ローギアで読んでいるp95まで

ひみーり@himiiri2025年12月25日読んでる本の情報紹介が少ない、凄く共感、テレビ番組見ないけどそれでも食べ物番組ばかりで教養番組がほとんど無い、視聴者層もたかが知れて入れているし、知的教養番組ブームこないかね、テレビ番組見ないけど。遅読は考えて読むこと、古典の引用が多目で嫌でも遅読にならざるを得ないけど、ミドルギア〜ローギアで読んでいるp95まで

mizuki@mizukikometa2025年12月14日読み終わった量を読みこそすれ、それが本当に自分の血肉になっているのか?と思い始めていた時に書店で出会った一冊。 一冊を味わって読む、思考しながら読む、遅読することの効能と、遅読に向いた本のブックリストまで。 読みながら、「あぁ、あの本をゆっくり読みたいな」と思いついたものがあるので早速購入してみようかな。 『読書のスピードが速いと、思考はどうしても浅くなります。展開が速ければ速いほど、脳は表層の情報だけで内容を処理しようとします。ですが、ゆっくり読めば、そのぶん考える時間、自分の記憶を手繰る時間、そして内省する時間が生まれます。 「これ、何かに似てるな」「自分にもこういう経験があったな」「これって自分にとってどういう意味だろう?」 そんなふうに、自分自身の中に問を向けていく時間。それが、読書の「深さ」につながっていきます。』

mizuki@mizukikometa2025年12月14日読み終わった量を読みこそすれ、それが本当に自分の血肉になっているのか?と思い始めていた時に書店で出会った一冊。 一冊を味わって読む、思考しながら読む、遅読することの効能と、遅読に向いた本のブックリストまで。 読みながら、「あぁ、あの本をゆっくり読みたいな」と思いついたものがあるので早速購入してみようかな。 『読書のスピードが速いと、思考はどうしても浅くなります。展開が速ければ速いほど、脳は表層の情報だけで内容を処理しようとします。ですが、ゆっくり読めば、そのぶん考える時間、自分の記憶を手繰る時間、そして内省する時間が生まれます。 「これ、何かに似てるな」「自分にもこういう経験があったな」「これって自分にとってどういう意味だろう?」 そんなふうに、自分自身の中に問を向けていく時間。それが、読書の「深さ」につながっていきます。』

しき@shikishaa2025年12月4日読み終わった内容がとても自分に合っていて良かった。「11月は9冊しか読めなかったな……」と思った時に自分が良くない方に片足突っ込んでると思って、ブレーキをかけるために読んだ。私は自然と遅読をしていたし、とても向いている!2026年はこの本で紹介されていたような名作をじっくり味わって読もうかな。

しき@shikishaa2025年12月4日読み終わった内容がとても自分に合っていて良かった。「11月は9冊しか読めなかったな……」と思った時に自分が良くない方に片足突っ込んでると思って、ブレーキをかけるために読んだ。私は自然と遅読をしていたし、とても向いている!2026年はこの本で紹介されていたような名作をじっくり味わって読もうかな。

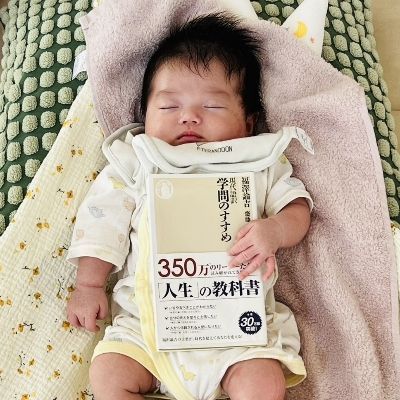

かのうさん@readskanokanon2025年11月11日読み終わった目に入った本。速読の本は沢山あって、それは少ない時間でどれだけ早く読んで知識を入れられるかっていう本だったけど、遅読? 私は自分自身の脳の構造上、遅読向けだと思っている。 小説でも新書でも、他の人が1時間、2時間で読んでいる本を1週間くらいかけて読むかなぁ。 今まで1番時間がかかった本は何だろう?と考えたら「ホビットの冒険」で、最初の2ヶ月で1冊目の半分を読んだんだけど、図書館本で返さなければならず、その都度借りたんだけどなかなか進まず、ついに1年あけて残りの部分を4ヶ月かけて読んだ。 ただ、なんというんだろう、それだけ時間をかけて読むと忘れられなくなるんだよね。 とても良い読書体験でした。 齋藤先生が仰るように、絶対読書する時間は皆均等に持ってるわけで、どうでもいいスマホ時間に貴重な時間を取られているっていうのは、本当に大反省しています。 今日から1年間の年は(たまたま今日誕生日なので)少し、読書に時間を割いて深みのある読書経験が出来たらなぁと思います。 そうして『ゆっくりでいいから、読書の習慣を取り戻そう』P266L5と思います。 カラマーゾフの兄弟、家にあります。 読もうと思ってまだ読んでないの。 深みのある読書にぴったりな、齋藤先生オススメの本ですね。

かのうさん@readskanokanon2025年11月11日読み終わった目に入った本。速読の本は沢山あって、それは少ない時間でどれだけ早く読んで知識を入れられるかっていう本だったけど、遅読? 私は自分自身の脳の構造上、遅読向けだと思っている。 小説でも新書でも、他の人が1時間、2時間で読んでいる本を1週間くらいかけて読むかなぁ。 今まで1番時間がかかった本は何だろう?と考えたら「ホビットの冒険」で、最初の2ヶ月で1冊目の半分を読んだんだけど、図書館本で返さなければならず、その都度借りたんだけどなかなか進まず、ついに1年あけて残りの部分を4ヶ月かけて読んだ。 ただ、なんというんだろう、それだけ時間をかけて読むと忘れられなくなるんだよね。 とても良い読書体験でした。 齋藤先生が仰るように、絶対読書する時間は皆均等に持ってるわけで、どうでもいいスマホ時間に貴重な時間を取られているっていうのは、本当に大反省しています。 今日から1年間の年は(たまたま今日誕生日なので)少し、読書に時間を割いて深みのある読書経験が出来たらなぁと思います。 そうして『ゆっくりでいいから、読書の習慣を取り戻そう』P266L5と思います。 カラマーゾフの兄弟、家にあります。 読もうと思ってまだ読んでないの。 深みのある読書にぴったりな、齋藤先生オススメの本ですね。

はじめ@vishaz80142025年10月24日読み終わった最近本を読んでない、と焦った気持ちで読んでしまうので、それにストップをかけてくれそうで読み始める。 一番気になるのは第3章遅読の具体的な方法、次に第5章。 (第1章は、遅読とは何か、第2章は、遅読をすると何が変わるのか、第4章は、遅読に向いている本とは、第5章は、遅読力を鍛え、読書の質を高める) 気になるところを重点的に読書中(10/19)。 第3章 遅読で使える七つの技術 1.場を作る 読む時間、場所の設定 2.読む仲間を作る 3.SNSを記録に使う 4.読んだことを即アウトプットする 引用の引き出しを増やし活用する 5.多色ボールペンで線を引く(これは個人的には感心しない、本は綺麗なままがいい) 6.ドッグイヤーをつくる(これも感心しない) 7.日付を入れる 本には読むための最適時間がセットされている(読むためのスピードは本の方が決めている) 実用書や新書は速読と遅読を組み合わせて読む(気になるところを何度も読む) 第5章 読書の時間を確保する→時間枠を設定する(通勤時間中は読書時間にしてしまう、など) スマホを目の前から消す スマホは必要な時に確認にいく(30分に一回くらい) 少なくとも読書するときは視界から消す(そうでなくても、自分の時間を大切にしたいならスマホとの距離感について考えてみてもいいかも→これは納得、考えなおしたい) ちょっとずつ無理なく続ける(散歩と同じ) 習慣にしてしまえばこっちのもの 年齢によって最適な読み方を考える 読書でメンタルをととのえる(槙島的にいうチューニングか、紙の本を読みなよ) 知性の足腰を鍛える タイパやコスパではなく、過程を楽しむ 読書は急ぐ必要のない旅 感想) タイトルから想像される通り。 この本を読んだからといって遅読できたり、読書習慣が身につくものではない(当たり前か) 実用書との向き合い方も、その通り。 遅読と速読の併用。 第4章は面白いかも。 読了(10/24)

はじめ@vishaz80142025年10月24日読み終わった最近本を読んでない、と焦った気持ちで読んでしまうので、それにストップをかけてくれそうで読み始める。 一番気になるのは第3章遅読の具体的な方法、次に第5章。 (第1章は、遅読とは何か、第2章は、遅読をすると何が変わるのか、第4章は、遅読に向いている本とは、第5章は、遅読力を鍛え、読書の質を高める) 気になるところを重点的に読書中(10/19)。 第3章 遅読で使える七つの技術 1.場を作る 読む時間、場所の設定 2.読む仲間を作る 3.SNSを記録に使う 4.読んだことを即アウトプットする 引用の引き出しを増やし活用する 5.多色ボールペンで線を引く(これは個人的には感心しない、本は綺麗なままがいい) 6.ドッグイヤーをつくる(これも感心しない) 7.日付を入れる 本には読むための最適時間がセットされている(読むためのスピードは本の方が決めている) 実用書や新書は速読と遅読を組み合わせて読む(気になるところを何度も読む) 第5章 読書の時間を確保する→時間枠を設定する(通勤時間中は読書時間にしてしまう、など) スマホを目の前から消す スマホは必要な時に確認にいく(30分に一回くらい) 少なくとも読書するときは視界から消す(そうでなくても、自分の時間を大切にしたいならスマホとの距離感について考えてみてもいいかも→これは納得、考えなおしたい) ちょっとずつ無理なく続ける(散歩と同じ) 習慣にしてしまえばこっちのもの 年齢によって最適な読み方を考える 読書でメンタルをととのえる(槙島的にいうチューニングか、紙の本を読みなよ) 知性の足腰を鍛える タイパやコスパではなく、過程を楽しむ 読書は急ぐ必要のない旅 感想) タイトルから想像される通り。 この本を読んだからといって遅読できたり、読書習慣が身につくものではない(当たり前か) 実用書との向き合い方も、その通り。 遅読と速読の併用。 第4章は面白いかも。 読了(10/24)

みなち@minachi62025年10月9日読み終わった違う新書を探していて、たまたま目に留まった一冊。「本を通して出会った人たちは、決して離れることなく、そばで応援してくれている」。一日に少しでも、ゆっくりでも、本を読む時間を持ちたいと思った。

みなち@minachi62025年10月9日読み終わった違う新書を探していて、たまたま目に留まった一冊。「本を通して出会った人たちは、決して離れることなく、そばで応援してくれている」。一日に少しでも、ゆっくりでも、本を読む時間を持ちたいと思った。

にゃんこ@kotarou-062025年9月13日買った自分がよく頭の中で,あれも読まなきゃ、、って焦りながら,でも新しい本への好奇心との葛藤や積読たちを考えると,早く読まないとってなりがちで,齋藤孝さんのこのタイトルから,ヒントが得られないかなぁっていうのがきっかけ。

にゃんこ@kotarou-062025年9月13日買った自分がよく頭の中で,あれも読まなきゃ、、って焦りながら,でも新しい本への好奇心との葛藤や積読たちを考えると,早く読まないとってなりがちで,齋藤孝さんのこのタイトルから,ヒントが得られないかなぁっていうのがきっかけ。

彩野リン🌷AYANO RIN@karin_hana562025年9月12日気になる買った読み終わったものすごく久しぶりに読書できた。読了。本を読むスピードの遅さを気にしていたが、これからはゆっくり読むことこそ正義!だという感じで堂々と振る舞っていこう笑 月に2冊程度の量で良かったんだな。安心。

彩野リン🌷AYANO RIN@karin_hana562025年9月12日気になる買った読み終わったものすごく久しぶりに読書できた。読了。本を読むスピードの遅さを気にしていたが、これからはゆっくり読むことこそ正義!だという感じで堂々と振る舞っていこう笑 月に2冊程度の量で良かったんだな。安心。

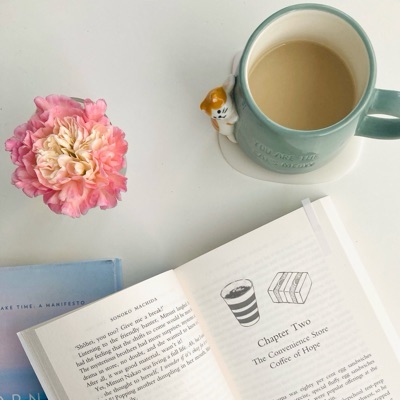

ちょこれーと*@5_ogd2025年8月1日読んでる『情報をシャワーのように浴びる本ではなく、読む度に無心になれる本をつくっておく。本によって、心を「ととのえる」わけです。』 『教養とは、人間としての美しい振る舞いや深い思考ができ、周囲の人と共感し連帯できる心の余裕です。』 『知性の足腰が脆弱だと、自分で価値や物事の判断ができず、間違った情報に流されやすくなるし、時間をかけて自分で考えることに我慢できなくなります。つまり本を読むことは、知性を鍛えるための基本的なトレーニングなのです。』 心を洗い思考を育てる。これこそが考えながらじっくり本を読む、遅読の醍醐味。 『読む時間そのものを楽しいものにすることが大切です。』 『人類の知性の集積として残されてきた本を読むということは、自分の知性を耕すことです。読書は人生を豊かにし、思索を深め、世界の広がりを与えてくれます。』 『読書は、急ぐ必要のない旅なのです。』 『本はまさに「人生の旅の伴走者」です。著者と一緒に旅をすることで、自分の人生は確かなものになっていきます。』 読書を旅に喩える点がとても素敵だと思った。私は旅行に行ったら名所を巡る、だけではなくてそれぞれの場所に置かれている説明の看板を見てその時代に想いを馳せたりしながら巡りたい。…とそんな風にじっくり色々見ていたら一緒に行った友人たちがいなくなっていた、なんてことが以前旅行の際に多々あった。 自分のペースで思考の旅に出かけることができる。これが本を読むことのいいところ。他人に合わせることも大事だけど、自分を大事にすることも忘れないようにしたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年8月1日読んでる『情報をシャワーのように浴びる本ではなく、読む度に無心になれる本をつくっておく。本によって、心を「ととのえる」わけです。』 『教養とは、人間としての美しい振る舞いや深い思考ができ、周囲の人と共感し連帯できる心の余裕です。』 『知性の足腰が脆弱だと、自分で価値や物事の判断ができず、間違った情報に流されやすくなるし、時間をかけて自分で考えることに我慢できなくなります。つまり本を読むことは、知性を鍛えるための基本的なトレーニングなのです。』 心を洗い思考を育てる。これこそが考えながらじっくり本を読む、遅読の醍醐味。 『読む時間そのものを楽しいものにすることが大切です。』 『人類の知性の集積として残されてきた本を読むということは、自分の知性を耕すことです。読書は人生を豊かにし、思索を深め、世界の広がりを与えてくれます。』 『読書は、急ぐ必要のない旅なのです。』 『本はまさに「人生の旅の伴走者」です。著者と一緒に旅をすることで、自分の人生は確かなものになっていきます。』 読書を旅に喩える点がとても素敵だと思った。私は旅行に行ったら名所を巡る、だけではなくてそれぞれの場所に置かれている説明の看板を見てその時代に想いを馳せたりしながら巡りたい。…とそんな風にじっくり色々見ていたら一緒に行った友人たちがいなくなっていた、なんてことが以前旅行の際に多々あった。 自分のペースで思考の旅に出かけることができる。これが本を読むことのいいところ。他人に合わせることも大事だけど、自分を大事にすることも忘れないようにしたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年8月1日読み終わったを読むことの良さがたくさん詰まった本だった。遅読の効能、やり方、それ以前の本を読む習慣をつける方法などが語られている。そのあたりは現時点で読書する上で自分がやっていることと重なる点が多かったから、自分のやり方の答え合わせをするような気分で読み進められた。また、齋藤先生おすすめのブックリストが載っているから、読む本に迷ったときには参考にしたい。まずは一巻だけ持っている、トルストイの「戦争と平和」を少しずつ読み進めることにする。

ちょこれーと*@5_ogd2025年8月1日読み終わったを読むことの良さがたくさん詰まった本だった。遅読の効能、やり方、それ以前の本を読む習慣をつける方法などが語られている。そのあたりは現時点で読書する上で自分がやっていることと重なる点が多かったから、自分のやり方の答え合わせをするような気分で読み進められた。また、齋藤先生おすすめのブックリストが載っているから、読む本に迷ったときには参考にしたい。まずは一巻だけ持っている、トルストイの「戦争と平和」を少しずつ読み進めることにする。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月31日読んでる『わたしは読んでばかりいる怠惰な者を憎む。』 『一世紀もこのような読者ばかりがつづくなら-精神そのものが悪臭を放つようになる。万人が読むことを覚えるということは、長い目でみれば、書くことだけでなく考えることも損ねてしまう。』 -ツァラトゥストラ/フリードリヒ・ニーチェ- 別の著書からの引用だけどこの文章を読んでドキリとした。まるで現代の状況を予言するかのような言葉。性根が腐敗し他人の言葉でものを語り、自分の頭では何も考えられなくなった社会…そんな風に責め立てられている気分になった。きちんと自分の頭で考えられる人間になろうと思う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月31日読んでる『わたしは読んでばかりいる怠惰な者を憎む。』 『一世紀もこのような読者ばかりがつづくなら-精神そのものが悪臭を放つようになる。万人が読むことを覚えるということは、長い目でみれば、書くことだけでなく考えることも損ねてしまう。』 -ツァラトゥストラ/フリードリヒ・ニーチェ- 別の著書からの引用だけどこの文章を読んでドキリとした。まるで現代の状況を予言するかのような言葉。性根が腐敗し他人の言葉でものを語り、自分の頭では何も考えられなくなった社会…そんな風に責め立てられている気分になった。きちんと自分の頭で考えられる人間になろうと思う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月29日読んでる『昔の人は、本を丁寧に読むことを表すとき「味読」という言葉を使っていました。』 『遅読=味読です。』 味わって読む…素敵! じっくり味わいながら自分の血肉になる読み方が遅読(味読)なのかもしれない。 『人間は、「考える」からこそ人間であるといえます。「考える」力が弱っていると、難しい判断、たとえば自分はどう生きるべきかという大事な判断を、他人の手にゆだねてしまうようになります。』 うーん、なんとも耳が痛い…。思考停止したまま情報の海を漂い時間を溶かしていく。人間として生きていると言えないことを常日頃からしてしまっているかもしれない。深く考えられるように努力しよう。人間として生きるために。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月29日読んでる『昔の人は、本を丁寧に読むことを表すとき「味読」という言葉を使っていました。』 『遅読=味読です。』 味わって読む…素敵! じっくり味わいながら自分の血肉になる読み方が遅読(味読)なのかもしれない。 『人間は、「考える」からこそ人間であるといえます。「考える」力が弱っていると、難しい判断、たとえば自分はどう生きるべきかという大事な判断を、他人の手にゆだねてしまうようになります。』 うーん、なんとも耳が痛い…。思考停止したまま情報の海を漂い時間を溶かしていく。人間として生きていると言えないことを常日頃からしてしまっているかもしれない。深く考えられるように努力しよう。人間として生きるために。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月28日読んでる『情報が自分の外側を流れる渦だとすれば、読書は自分の内側に注ぎ込む清流です。』 『欲しい情報は、探せば探すほど次々に流れては消え、終わりが見えません。そうやって情報の海を漂っているうちに、時間はどんどん過ぎて、一日が終わっていく。』 以前「SNSを見続けて時間を溶かした」という表現を見かけた。溶かす…本当にその通りだと思って、なんて上手い表現なんだ!と驚いたのと同時に恐ろしくなった。結局のところ、思考停止したままどんどん新しい情報に触れたところで、自分は何かを得ることなんてできていない。自分の意見と錯覚してしまうほどの膨大な量のものを、吸収もできずにどんどん塗りつけているだけ。 『人格に影響を与えるものは、自分の外を流れる情報ではなく、自ら向き合い、蓄積して身につけた知識や教養なのです。』 『世界では、何を引用するかがその人の教養レベルを表すと認識されています。』 『本は、「心の糧」、心の食料なのです。』 心にも栄養を。たぶんずっと無視されてきた心は飢餓状態だから、たくさんたくさん与えてあげないと。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月28日読んでる『情報が自分の外側を流れる渦だとすれば、読書は自分の内側に注ぎ込む清流です。』 『欲しい情報は、探せば探すほど次々に流れては消え、終わりが見えません。そうやって情報の海を漂っているうちに、時間はどんどん過ぎて、一日が終わっていく。』 以前「SNSを見続けて時間を溶かした」という表現を見かけた。溶かす…本当にその通りだと思って、なんて上手い表現なんだ!と驚いたのと同時に恐ろしくなった。結局のところ、思考停止したままどんどん新しい情報に触れたところで、自分は何かを得ることなんてできていない。自分の意見と錯覚してしまうほどの膨大な量のものを、吸収もできずにどんどん塗りつけているだけ。 『人格に影響を与えるものは、自分の外を流れる情報ではなく、自ら向き合い、蓄積して身につけた知識や教養なのです。』 『世界では、何を引用するかがその人の教養レベルを表すと認識されています。』 『本は、「心の糧」、心の食料なのです。』 心にも栄養を。たぶんずっと無視されてきた心は飢餓状態だから、たくさんたくさん与えてあげないと。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月28日読んでる『あることに没入していた時間、それが生きたということなのです。』 以前友人とお金が貰える訳でも無いのに学生時代はよく部活動なんてできたよね、という話になった。毎日毎日授業終わりに何時間も練習して、本番が近いときには土日も練習する為に登校する…。社会人になってからは対価も無いのによく頑張ってたなと思う。だけど、やっぱり「自分にとって大切な時間だった」。お金には替えられない価値のある時間だった。この一文を読んで、無駄なんかじゃなかったんだ、と報われるような気持ちでとてつもなく泣きたくなった。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月28日読んでる『あることに没入していた時間、それが生きたということなのです。』 以前友人とお金が貰える訳でも無いのに学生時代はよく部活動なんてできたよね、という話になった。毎日毎日授業終わりに何時間も練習して、本番が近いときには土日も練習する為に登校する…。社会人になってからは対価も無いのによく頑張ってたなと思う。だけど、やっぱり「自分にとって大切な時間だった」。お金には替えられない価値のある時間だった。この一文を読んで、無駄なんかじゃなかったんだ、と報われるような気持ちでとてつもなく泣きたくなった。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月26日買った読書は好きだ。何故なら物語に入り込んだり、理解する為に思考を巡らせる時間は嫌なことを忘れさせてくれるから。だけど、Readsに記録するようになって再認識してしまったこと…とてつもなく読むのが遅い!読みたい本はたくさんある。だけど、自分の理解が追いつかないまま読み進めても何の意味も無いし…と悩んでいたところ、こちらの御本が目に留まった。齋藤先生の文章は土壌に水がスッと染み込む感覚で読みやすいから学生時代とてもお世話になった。すごく久しぶりに触れさせていただく。 こちらを読了後、本を読むのが遅い、私はなんてのろまなんだ…という気持ちも少し晴れているといいなと思う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月26日買った読書は好きだ。何故なら物語に入り込んだり、理解する為に思考を巡らせる時間は嫌なことを忘れさせてくれるから。だけど、Readsに記録するようになって再認識してしまったこと…とてつもなく読むのが遅い!読みたい本はたくさんある。だけど、自分の理解が追いつかないまま読み進めても何の意味も無いし…と悩んでいたところ、こちらの御本が目に留まった。齋藤先生の文章は土壌に水がスッと染み込む感覚で読みやすいから学生時代とてもお世話になった。すごく久しぶりに触れさせていただく。 こちらを読了後、本を読むのが遅い、私はなんてのろまなんだ…という気持ちも少し晴れているといいなと思う。