高卒派遣社員

@hidari_s

読書記録

- 2026年2月23日

プロトコル・オブ・ヒューマニティ長谷敏司読みたい

プロトコル・オブ・ヒューマニティ長谷敏司読みたい - 2026年2月22日

読み終わったまず押さえておくべきなのは、本書が論じているのはリモートワークや在宅ワークではなく、あくまでも「ワーケーション」という仕事と遊びの境目が融解していく働き方のことである。だから「オフィス出社なし」からさらに進んで、どこでも仕事ができるのなら、自分にとって楽しく快適なエクスペリエンスに変えたいよね、という本音を掬い取る考え方と言えるだろう。 人類史を振り返ると狩猟採集型の時期の方が長いのだから、私たちにとってもワーケーション的な働き方は性に合っているのだ、という主張はわからなくもない。稲作定住は個人が要請したものではなく、為政者が民衆をら効率よく統治し、税を集めるために必要とされたシステムであることは容易に想像がつく。(もちろん安定した食糧供給は個人にも恩恵をもたらしてきたことに異存はない) 「移動することで創造性が高まり、それが年収にも…」と都合の良い話は存在しない。一方で出社先の所在地に縛られて生活圏が決まるのも、パンデミック以降は納得がいく働き方とは言い難い。その中で、どんなワークスタイルが選べるのか。本書はその選択肢を示していると言える。 読み終わっての第一印象は、ワーケーションは個人が選ぶというよりも、雇用主である企業が積極的に推奨しなければ普及はしないという点である。個人事業主ならまだしも、勤め人にとってこの働き方は雇用主や上司が許さない限り、仮にリモートワークであったとしてもハードルは高そうだ。 ワーケーションを取り入れた働き方に片足を突っ込んでいる立場からすると、「それは移動コスト・滞在コストを給与で賄えれば全部実現できるよね」という提言が多いと感じた。とはいえ企業がこのスタイルを取り入れた場合、従業員への評価を「マイルストーン管理」にシフトする必要があるとの提言は全く同意する。簡単に言えば、期限内に与えられたタスクが終わっていればそれでよし、という考え方である。 もちろんこうした働き方を勤め先が表立って推奨していない場合、正面から認めてもらうためにアプローチするのは難しいだろう。しかし時間をかけて少しずつ譲歩を引き出して、結果的にワーケーション的な働き化を実現できる可能性はある。まずは在宅ワークで勤怠をきちんと報告し、与えられたタスクをきちんとこなす。次のステップは私用による出先からの対応や途中退席を増やしていく。その先にバケーション先での勤務が朧げに見えてくる。 仕事の業種・業態によって働き方はさまざまだが、正規・非正規雇用の違いに関わらず、自分の望む働き方を目指す上でヒントのある一冊だった。

読み終わったまず押さえておくべきなのは、本書が論じているのはリモートワークや在宅ワークではなく、あくまでも「ワーケーション」という仕事と遊びの境目が融解していく働き方のことである。だから「オフィス出社なし」からさらに進んで、どこでも仕事ができるのなら、自分にとって楽しく快適なエクスペリエンスに変えたいよね、という本音を掬い取る考え方と言えるだろう。 人類史を振り返ると狩猟採集型の時期の方が長いのだから、私たちにとってもワーケーション的な働き方は性に合っているのだ、という主張はわからなくもない。稲作定住は個人が要請したものではなく、為政者が民衆をら効率よく統治し、税を集めるために必要とされたシステムであることは容易に想像がつく。(もちろん安定した食糧供給は個人にも恩恵をもたらしてきたことに異存はない) 「移動することで創造性が高まり、それが年収にも…」と都合の良い話は存在しない。一方で出社先の所在地に縛られて生活圏が決まるのも、パンデミック以降は納得がいく働き方とは言い難い。その中で、どんなワークスタイルが選べるのか。本書はその選択肢を示していると言える。 読み終わっての第一印象は、ワーケーションは個人が選ぶというよりも、雇用主である企業が積極的に推奨しなければ普及はしないという点である。個人事業主ならまだしも、勤め人にとってこの働き方は雇用主や上司が許さない限り、仮にリモートワークであったとしてもハードルは高そうだ。 ワーケーションを取り入れた働き方に片足を突っ込んでいる立場からすると、「それは移動コスト・滞在コストを給与で賄えれば全部実現できるよね」という提言が多いと感じた。とはいえ企業がこのスタイルを取り入れた場合、従業員への評価を「マイルストーン管理」にシフトする必要があるとの提言は全く同意する。簡単に言えば、期限内に与えられたタスクが終わっていればそれでよし、という考え方である。 もちろんこうした働き方を勤め先が表立って推奨していない場合、正面から認めてもらうためにアプローチするのは難しいだろう。しかし時間をかけて少しずつ譲歩を引き出して、結果的にワーケーション的な働き化を実現できる可能性はある。まずは在宅ワークで勤怠をきちんと報告し、与えられたタスクをきちんとこなす。次のステップは私用による出先からの対応や途中退席を増やしていく。その先にバケーション先での勤務が朧げに見えてくる。 仕事の業種・業態によって働き方はさまざまだが、正規・非正規雇用の違いに関わらず、自分の望む働き方を目指す上でヒントのある一冊だった。

- 2026年2月21日

学校の未来はここから始まる合田哲雄,工藤勇一,木村泰子読み終わった木村泰子、工藤勇一、合田哲雄。この3人の座談会をまとめた本と聞いてピンと来る人は、日頃から日本の教育のあり方について考えている、もしくは教育に関するトピックにアンテナを張っている人だろう。 工藤勇一氏がコロナ禍を経て何を考えているのかを知りたいと思い、本書を手に取った。基本的に彼のスタンスは当初から変わっておらず、麹町中から横浜創英に移動してからも「国・文科省・教育委員会・学校・教師・生徒・保護者」というステークホルダーが、どうやって上位概念で手を取り合えるか考えろ、という主張そのものにブレはない。 そこに大阪市立大空小学校の初代校長を務めた木村氏と、文科省官僚の合田氏が日本の教育のこれまでとこれからについて意見をぶつけ合う。基本的にこの3人の間での「上位概念」はほぼ一致しているので、対立ではなく意見がブラッシュアップされていく様子を読んでいる感覚である。 具体的な事例に富んでおり、コロナ禍での学校、個別最適な学びの推進、多様性に向けての教育、これからの時代の教員、日本の教育と社会の問題点などを踏まえた上で、未来の制度とシステムに話は進む。 流石だなと思ったのは合田氏の議論の進め方である。官僚だけあって西洋から輸入した近代的な教育がどのようなプロセスを経て今に至っているのか、歴史を単なる歴史にするのではなく、これがあって今こうなっているという説明が非常にシームレスで洗練されている。学習指導要領を作っている人間の頭の中を垣間見たような気がする。彼自身は授業中に座っていられない幼少期を経て、さまざまな教師との出会いをきっかけに学びに目覚め、ついには文科省の中枢に上り詰めたそうだ。 本書は2021年の刊行であり、3人はそれぞれ肩書きが現在は変わっている。願わくば2030年から始まる次期学習指導要領の改訂に向けて、再び集まって座談会を行ってほしいと思った。 ※あと合田さん、文化庁時代は統一教会問題で陣頭指揮取ってたの知らなかった…

学校の未来はここから始まる合田哲雄,工藤勇一,木村泰子読み終わった木村泰子、工藤勇一、合田哲雄。この3人の座談会をまとめた本と聞いてピンと来る人は、日頃から日本の教育のあり方について考えている、もしくは教育に関するトピックにアンテナを張っている人だろう。 工藤勇一氏がコロナ禍を経て何を考えているのかを知りたいと思い、本書を手に取った。基本的に彼のスタンスは当初から変わっておらず、麹町中から横浜創英に移動してからも「国・文科省・教育委員会・学校・教師・生徒・保護者」というステークホルダーが、どうやって上位概念で手を取り合えるか考えろ、という主張そのものにブレはない。 そこに大阪市立大空小学校の初代校長を務めた木村氏と、文科省官僚の合田氏が日本の教育のこれまでとこれからについて意見をぶつけ合う。基本的にこの3人の間での「上位概念」はほぼ一致しているので、対立ではなく意見がブラッシュアップされていく様子を読んでいる感覚である。 具体的な事例に富んでおり、コロナ禍での学校、個別最適な学びの推進、多様性に向けての教育、これからの時代の教員、日本の教育と社会の問題点などを踏まえた上で、未来の制度とシステムに話は進む。 流石だなと思ったのは合田氏の議論の進め方である。官僚だけあって西洋から輸入した近代的な教育がどのようなプロセスを経て今に至っているのか、歴史を単なる歴史にするのではなく、これがあって今こうなっているという説明が非常にシームレスで洗練されている。学習指導要領を作っている人間の頭の中を垣間見たような気がする。彼自身は授業中に座っていられない幼少期を経て、さまざまな教師との出会いをきっかけに学びに目覚め、ついには文科省の中枢に上り詰めたそうだ。 本書は2021年の刊行であり、3人はそれぞれ肩書きが現在は変わっている。願わくば2030年から始まる次期学習指導要領の改訂に向けて、再び集まって座談会を行ってほしいと思った。 ※あと合田さん、文化庁時代は統一教会問題で陣頭指揮取ってたの知らなかった…

- 2026年2月19日

学校の「当たり前」をやめた。工藤勇一読み終わった2014年から千代田区立麹町中学校で校長を務めた工藤勇一氏が、2018年12月に刊行した一冊。ある意味で彼の教育哲学が世に広まるきっかけになった書籍と言えるだろう。 文科省が定めた学習指導要領とこれまでの慣習で縛られた公立学校を、どのように生徒主体の学びの場に変えていけるのか。「当たり前」をやめるためにはおそらく強い抵抗や異論が存在するだろうが、「これからの社会を生き抜くために必要なスキルやマインドセットを教えるためには、これまでと同じ教育ではいけないんだ」という著者の主張には誰もが賛同するだろう。 生徒・教師・保護者が「主体性」、つまり自己決定とは何か?という問いを持ち続け、実際に行動し、失敗から学んでいくことで、著者の目指す学校が形作られていくのだろう。 学校が子どもたちにとって「成人前に過ごす閉鎖的な環境」ではなく、「シームレスに社会とつながっている学び の場」としての役割を果たせるようになると、今度は成人した大人がシームレスに学びの場に戻れるようになるのだろう。 経産省が声高にリスキリングを国民に呼びかけている時代だからこそ、まずは大人たちが「当たり前」を続けるべきなのか問い直すことが必要だと思った。

学校の「当たり前」をやめた。工藤勇一読み終わった2014年から千代田区立麹町中学校で校長を務めた工藤勇一氏が、2018年12月に刊行した一冊。ある意味で彼の教育哲学が世に広まるきっかけになった書籍と言えるだろう。 文科省が定めた学習指導要領とこれまでの慣習で縛られた公立学校を、どのように生徒主体の学びの場に変えていけるのか。「当たり前」をやめるためにはおそらく強い抵抗や異論が存在するだろうが、「これからの社会を生き抜くために必要なスキルやマインドセットを教えるためには、これまでと同じ教育ではいけないんだ」という著者の主張には誰もが賛同するだろう。 生徒・教師・保護者が「主体性」、つまり自己決定とは何か?という問いを持ち続け、実際に行動し、失敗から学んでいくことで、著者の目指す学校が形作られていくのだろう。 学校が子どもたちにとって「成人前に過ごす閉鎖的な環境」ではなく、「シームレスに社会とつながっている学び の場」としての役割を果たせるようになると、今度は成人した大人がシームレスに学びの場に戻れるようになるのだろう。 経産省が声高にリスキリングを国民に呼びかけている時代だからこそ、まずは大人たちが「当たり前」を続けるべきなのか問い直すことが必要だと思った。

- 2026年2月18日

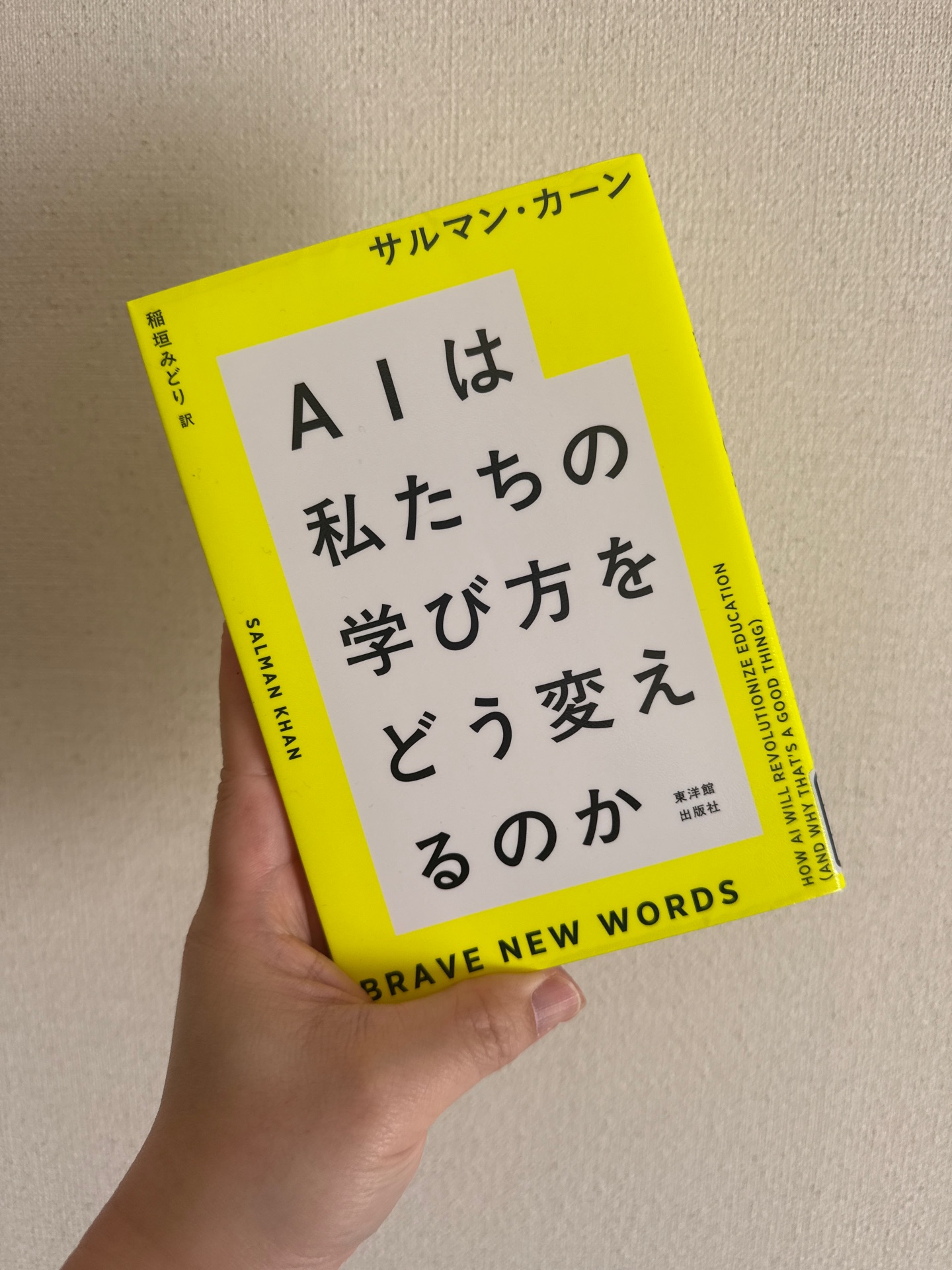

AIは私たちの学び方をどう変えるのかサルマン・カーン,稲垣みどり読み終わった21世紀に入って以降、サルマン・カーンがインターネットを使って世界の隅々にまで教育機会を届けてきた実績を考えると、彼以上に生成AIと教育の掛け算の可能性を語れる人物が他にいないだろう。 しかし本書を読むと、彼が教育者という立場からAI業界の熱気を外側から見ているのではなく、紛れもないインサイダーであることが見えてくる。 2022年の夏、カーンはOpenAI社から1通のメールを受け取る。それはカーンアカデミーとのコラボレーションを通して人工知能と教育の可能性を研究したいというオファーだった。 注目できるのは、このメールをカーンが受け取ったのはChatGPTリリースの4ヶ月前、GPT-4リリースの7ヶ月前であったという点である。つまり世界にLLMの旋風が巻き起こる少し前に、彼はこの技術の可能性について思考を深めることができたのだ。 生徒とAIがどのように協働して学びを深めるのか。生成AI時代における教育や試験の意義とはなにか。各論は本書を実際に読めばわかることだが、この本のキーワードは「賢明な勇気」と言えるだろう。カーンはテクノロジーを活用するためには創造性と同時に「賢明な勇気」を発揮する必要があると説く。新しい技術の進歩を前に理性的な恐れを抱きつつ、その課題と可能性の両方を深めた上で、「勇気」ある一歩を踏み出していく必要があるのだ。 この本を読んでいて驚いたのは、サルマン・カーンが論じている教育とAIの可能性に関する議論がすでに陳腐化(またはよく知られている)しつつあること、彼が終盤で言及している「家族の声でかかってくる詐欺電話やビデオ通話」が現に社会問題にっていることである。 テクノロジーの進歩のスピードが速くなっているのと同時に、本当に「賢い勇気」だけで立ち向かっていけるのか。願わくばさらに議論を深めた一冊を世に送り出してほしいと思った。

AIは私たちの学び方をどう変えるのかサルマン・カーン,稲垣みどり読み終わった21世紀に入って以降、サルマン・カーンがインターネットを使って世界の隅々にまで教育機会を届けてきた実績を考えると、彼以上に生成AIと教育の掛け算の可能性を語れる人物が他にいないだろう。 しかし本書を読むと、彼が教育者という立場からAI業界の熱気を外側から見ているのではなく、紛れもないインサイダーであることが見えてくる。 2022年の夏、カーンはOpenAI社から1通のメールを受け取る。それはカーンアカデミーとのコラボレーションを通して人工知能と教育の可能性を研究したいというオファーだった。 注目できるのは、このメールをカーンが受け取ったのはChatGPTリリースの4ヶ月前、GPT-4リリースの7ヶ月前であったという点である。つまり世界にLLMの旋風が巻き起こる少し前に、彼はこの技術の可能性について思考を深めることができたのだ。 生徒とAIがどのように協働して学びを深めるのか。生成AI時代における教育や試験の意義とはなにか。各論は本書を実際に読めばわかることだが、この本のキーワードは「賢明な勇気」と言えるだろう。カーンはテクノロジーを活用するためには創造性と同時に「賢明な勇気」を発揮する必要があると説く。新しい技術の進歩を前に理性的な恐れを抱きつつ、その課題と可能性の両方を深めた上で、「勇気」ある一歩を踏み出していく必要があるのだ。 この本を読んでいて驚いたのは、サルマン・カーンが論じている教育とAIの可能性に関する議論がすでに陳腐化(またはよく知られている)しつつあること、彼が終盤で言及している「家族の声でかかってくる詐欺電話やビデオ通話」が現に社会問題にっていることである。 テクノロジーの進歩のスピードが速くなっているのと同時に、本当に「賢い勇気」だけで立ち向かっていけるのか。願わくばさらに議論を深めた一冊を世に送り出してほしいと思った。

- 2026年2月7日

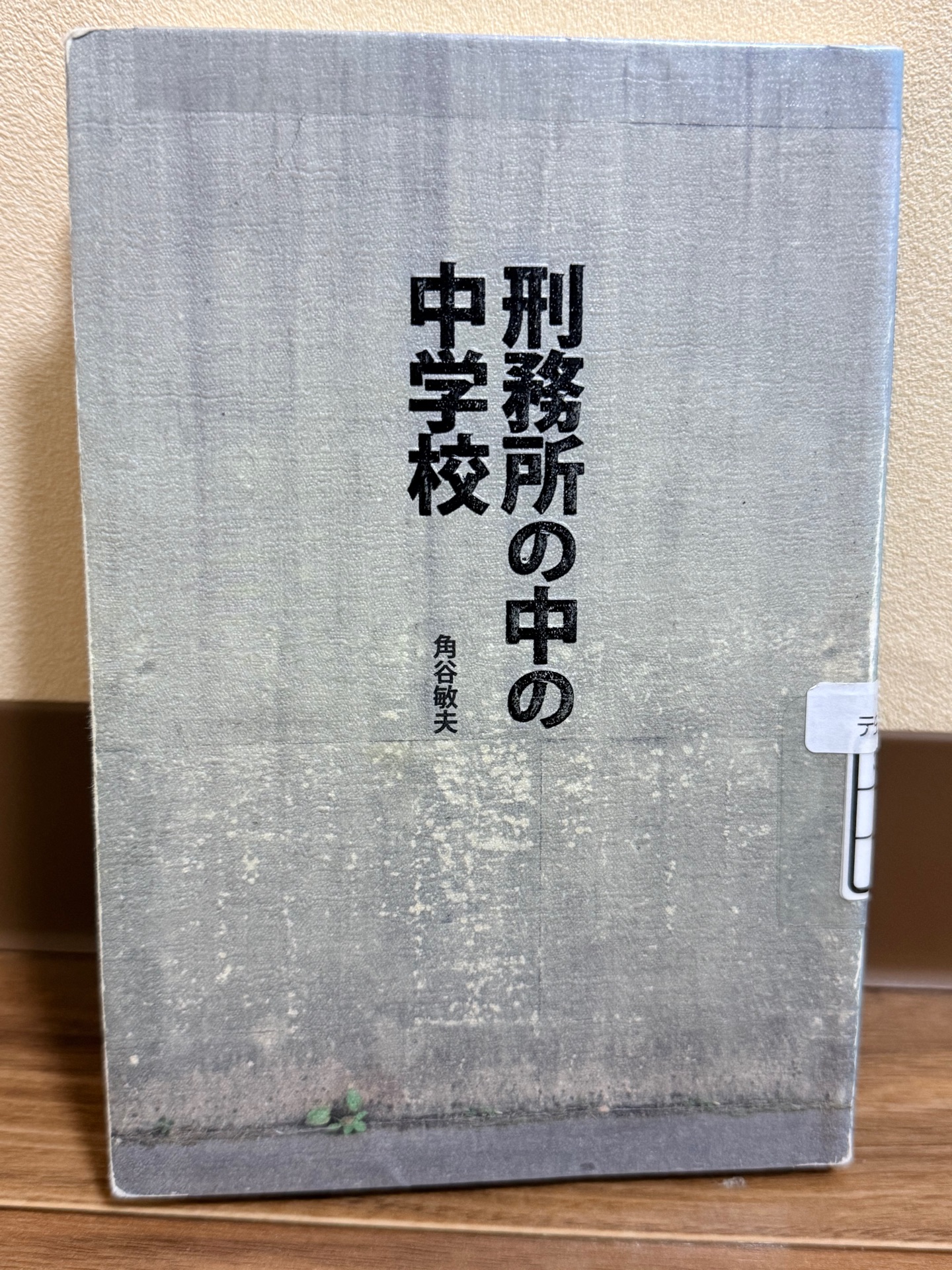

刑務所の中の中学校角谷敏夫読み終わった全国で唯一刑務所の中にある中学校、松本市立旭町中学校「桐分校」で長年にわたり生徒たちと向き合ってきた角谷敏夫氏による一冊。 この学校の創立は昭和30年にまでさかのぼる。太平洋戦争の終結による社会の混乱の中で、多くの青少年受刑者が義務教育未修了だった。昭和28年に松本少年刑務所に収容されていた255人の青少年のうち、78.4%に当たる200人が中学校を卒業していなかった。この事態を憂慮した当時の松本少年刑務所長や関係職員が尽力し、日本国憲法の定める教育の権利や法務省管轄の矯正教育思想などが調査され、長野県教育委員会や松本市教育委員会の協議により「分校」の設置にこぎつける。これに伴い監獄法が改正され、桐分校で1日7時間の授業が可能になった。 当初は少年受刑者を対象にしていたこの学校は、何度かの年齢規定の改定を経て、平成9年からは年齢規定が撤廃されている。これまでの入学生の年齢は17歳から67歳までと幅広く、近年では生徒の高齢化や外国人受刑者の増加が目立っている。 本書は、義務教育を経ていないことが当事者の自尊心にどんな影響を与えるのかを明らかにしている。生徒(受刑者)が長年抱えてきたコンプレックスは単なる「学歴の低さ」によるものではない。「漢字が読めない」「簡単な計算ができない」ことからくる生活の困難である。そこから派生して「馬鹿にされている」「追いつけない」という気持ちが彼らの心に重荷のようにのしかかってきたのだ。 ある67歳の生徒の言葉が印象に残った。「(どうして桐分校を希望したかというと)死ぬまでにはどうしても中学校を卒業して、人並みになってから死にたいからなんです」。 桐分校で生徒と向き合ってきた著者の姿は、武田鉄矢を思わせる熱血教師や、先進的な教育に取り組むスマートな教師像でもない。「矯正」と「教育」の狭間で生徒ともに悩み葛藤する等身大の姿が描かれている。 とりわけ涙を誘うのは桐分校における「遠足」の場面だ。逃亡の恐れがあるため、遠足の実施は当日になるまで生徒には知らされない。通常、受刑者が刑務所の外に出る際は手錠と捕縄が必須である。しかしこの日だけは生徒たちは拘束なしで外出が許される。「今日はただ一つ武器を持っていきます。それは「信頼」です。ぜひ、この「信頼」に応える1日を送ってください」と生徒たちに語るという。 このイベントのクライマックスは「母校訪問」、つまり松本市旭町中学校への訪問である。廊下ですれ違う生徒たちはごく自然に分校の「生徒」に挨拶する。そして交流授業では本校生と分校生が声を合わせて旭町中学校校歌を歌うのだ。 本書では入学から卒業までの一連の流れ、これまでの生徒たちの個別のエピソード、著者の日記の抜粋、そして著者がこの職を志したきっかけが綴られている。 昨今は社会的弱者を槍玉に挙げて溜飲を下げようとする言説がはびこっている。おそらく塀の向こうで罪を償う人々の処遇も今後ターゲットになっていくのだろう。しかし桐分校で学ぶ、「日本一勉強する中学生」の存在に想いを馳せると、我々の収める税金は決して無駄ではないと実感する。社会復帰を目指す人々を支える活動に携わるすべての人に敬意を表したいと思った。

刑務所の中の中学校角谷敏夫読み終わった全国で唯一刑務所の中にある中学校、松本市立旭町中学校「桐分校」で長年にわたり生徒たちと向き合ってきた角谷敏夫氏による一冊。 この学校の創立は昭和30年にまでさかのぼる。太平洋戦争の終結による社会の混乱の中で、多くの青少年受刑者が義務教育未修了だった。昭和28年に松本少年刑務所に収容されていた255人の青少年のうち、78.4%に当たる200人が中学校を卒業していなかった。この事態を憂慮した当時の松本少年刑務所長や関係職員が尽力し、日本国憲法の定める教育の権利や法務省管轄の矯正教育思想などが調査され、長野県教育委員会や松本市教育委員会の協議により「分校」の設置にこぎつける。これに伴い監獄法が改正され、桐分校で1日7時間の授業が可能になった。 当初は少年受刑者を対象にしていたこの学校は、何度かの年齢規定の改定を経て、平成9年からは年齢規定が撤廃されている。これまでの入学生の年齢は17歳から67歳までと幅広く、近年では生徒の高齢化や外国人受刑者の増加が目立っている。 本書は、義務教育を経ていないことが当事者の自尊心にどんな影響を与えるのかを明らかにしている。生徒(受刑者)が長年抱えてきたコンプレックスは単なる「学歴の低さ」によるものではない。「漢字が読めない」「簡単な計算ができない」ことからくる生活の困難である。そこから派生して「馬鹿にされている」「追いつけない」という気持ちが彼らの心に重荷のようにのしかかってきたのだ。 ある67歳の生徒の言葉が印象に残った。「(どうして桐分校を希望したかというと)死ぬまでにはどうしても中学校を卒業して、人並みになってから死にたいからなんです」。 桐分校で生徒と向き合ってきた著者の姿は、武田鉄矢を思わせる熱血教師や、先進的な教育に取り組むスマートな教師像でもない。「矯正」と「教育」の狭間で生徒ともに悩み葛藤する等身大の姿が描かれている。 とりわけ涙を誘うのは桐分校における「遠足」の場面だ。逃亡の恐れがあるため、遠足の実施は当日になるまで生徒には知らされない。通常、受刑者が刑務所の外に出る際は手錠と捕縄が必須である。しかしこの日だけは生徒たちは拘束なしで外出が許される。「今日はただ一つ武器を持っていきます。それは「信頼」です。ぜひ、この「信頼」に応える1日を送ってください」と生徒たちに語るという。 このイベントのクライマックスは「母校訪問」、つまり松本市旭町中学校への訪問である。廊下ですれ違う生徒たちはごく自然に分校の「生徒」に挨拶する。そして交流授業では本校生と分校生が声を合わせて旭町中学校校歌を歌うのだ。 本書では入学から卒業までの一連の流れ、これまでの生徒たちの個別のエピソード、著者の日記の抜粋、そして著者がこの職を志したきっかけが綴られている。 昨今は社会的弱者を槍玉に挙げて溜飲を下げようとする言説がはびこっている。おそらく塀の向こうで罪を償う人々の処遇も今後ターゲットになっていくのだろう。しかし桐分校で学ぶ、「日本一勉強する中学生」の存在に想いを馳せると、我々の収める税金は決して無駄ではないと実感する。社会復帰を目指す人々を支える活動に携わるすべての人に敬意を表したいと思った。

- 2026年1月1日

- 2025年6月10日

歴史の本棚加藤陽子読み終わった日本の近現代史を復習しようとしたことがあるなら、加藤陽子は必ず通る道だろう。そんな彼女が毎日新聞に連載した書評が一冊にまとめられたのが本書である。 大部分は歴史書やそれに類するものが多いが、近現代のどこを切り取ったとしても評者としての鋭い切り口が冴え渡る。 書評の文の芸にも目を見張るものがある。 神藏美子の写真集『たまきはる』評は、まさに芸が冴え渡る文章だった。「写真集の面白さを言葉だけで伝えるのは至難の業」としながらも、判型やタイトルを皮切りに過去作との繋がりを手繰り寄せながら、神藏の写真の本質に迫っていく。そして評の締めくくりに「著者の生み出す写真集は文学の王道そのものだ」と断言する。 久しぶりに読み応えのある書評を読んだ。

歴史の本棚加藤陽子読み終わった日本の近現代史を復習しようとしたことがあるなら、加藤陽子は必ず通る道だろう。そんな彼女が毎日新聞に連載した書評が一冊にまとめられたのが本書である。 大部分は歴史書やそれに類するものが多いが、近現代のどこを切り取ったとしても評者としての鋭い切り口が冴え渡る。 書評の文の芸にも目を見張るものがある。 神藏美子の写真集『たまきはる』評は、まさに芸が冴え渡る文章だった。「写真集の面白さを言葉だけで伝えるのは至難の業」としながらも、判型やタイトルを皮切りに過去作との繋がりを手繰り寄せながら、神藏の写真の本質に迫っていく。そして評の締めくくりに「著者の生み出す写真集は文学の王道そのものだ」と断言する。 久しぶりに読み応えのある書評を読んだ。 - 2025年6月8日

ごぜほたる 1十三野こう読み終わった瞽女を題材にしたマンガを見つけて手に取った。 まだ幼い少女が視力を失うという厳しい現実に直面する。偶然訪れた瞽女の一行の演奏に心を打たれ、弟子入りを志願するも厳しい条件をつけられる。血の滲むような練習を経て、弟子入りが認められ、少女の旅路が始まる。 少女を取り巻くのは師匠・先輩・優しい村人たちだけではない。修行の旅路で遭遇する異形のものたちの正体はいかに。 その他にも生き別れとなった父の存在など、あとから効いてくる伏線が張られているが、残念ながら早くに打ち切りとなったという。 いぶし銀の歌声、人を酔わせる三味線の音色、荒削りながらも才能を感じさせる唸りなど、絵だけで音を表現する作家の腕が光っていた。

ごぜほたる 1十三野こう読み終わった瞽女を題材にしたマンガを見つけて手に取った。 まだ幼い少女が視力を失うという厳しい現実に直面する。偶然訪れた瞽女の一行の演奏に心を打たれ、弟子入りを志願するも厳しい条件をつけられる。血の滲むような練習を経て、弟子入りが認められ、少女の旅路が始まる。 少女を取り巻くのは師匠・先輩・優しい村人たちだけではない。修行の旅路で遭遇する異形のものたちの正体はいかに。 その他にも生き別れとなった父の存在など、あとから効いてくる伏線が張られているが、残念ながら早くに打ち切りとなったという。 いぶし銀の歌声、人を酔わせる三味線の音色、荒削りながらも才能を感じさせる唸りなど、絵だけで音を表現する作家の腕が光っていた。 - 2025年4月17日

土と兵隊/麦と兵隊火野葦平読み終わった『土と兵隊』には杭州湾敵前上陸記、『麦と兵隊』には徐州会戦従軍記という副題がつけられている。発表されたのは『麦とー』が先であるようだが、出来事の時系列は本書に収録されている順序が正しいようだ。どちらも著者が戦地で殴り書きで記した日記をもとにしているそうだ。 『土と兵隊』では、泥まみれの畦道を、敵軍の銃弾を浴びながら行軍する語り手と仲間たちが描かれる。初めての大陸への不安と期待、ぬかるみでの七転八倒を続けながら、仲間との連帯感が生まれていく。 『麦と兵隊』では季節が変わり、農民たちが育てた一面広がる麦畑の中で、方向感覚を失いながら徐州陥落に向けて奔走する姿が描かれる。 兵士たちの素朴な性格や一喜一憂、激しい戦闘での束の間の休息。ルポルタージュでありながら、ついつい著者の目線で日本軍に感情移入してしまうところに、本書の魅力があるのだろう。発表された当時は日本でもベストセラーになったという。 しかし、彼らが食べているもの、一晩を過ごす宿はほとんどが地元の村人から奪ったものであり、すでにもぬけの殻になっているとはいえ、(少なくともその時点で)略奪に何の良心の呵責も感じていないことには怖さを感じる。 著者自身も本来憎むべき敵軍が自分たちと同じ顔をしていることに困惑を隠せない場面も描かれている。とはいえ登場人物すべてがこの戦争を肯定的に捉えざるを得ない、その社会の空気にすっかり飲み込まれている様子は、読者に重い読後感を残す。 あとから振り返れば重大な戦争犯罪に手を染めていても、その真っ只中では抗うことが困難であり、後悔先に立たずとは本当にその言葉の通りだと実感する。 戦後しばらくして火野葦平が自ら死を選んだ理由について、もう少し考えたいと思った。

土と兵隊/麦と兵隊火野葦平読み終わった『土と兵隊』には杭州湾敵前上陸記、『麦と兵隊』には徐州会戦従軍記という副題がつけられている。発表されたのは『麦とー』が先であるようだが、出来事の時系列は本書に収録されている順序が正しいようだ。どちらも著者が戦地で殴り書きで記した日記をもとにしているそうだ。 『土と兵隊』では、泥まみれの畦道を、敵軍の銃弾を浴びながら行軍する語り手と仲間たちが描かれる。初めての大陸への不安と期待、ぬかるみでの七転八倒を続けながら、仲間との連帯感が生まれていく。 『麦と兵隊』では季節が変わり、農民たちが育てた一面広がる麦畑の中で、方向感覚を失いながら徐州陥落に向けて奔走する姿が描かれる。 兵士たちの素朴な性格や一喜一憂、激しい戦闘での束の間の休息。ルポルタージュでありながら、ついつい著者の目線で日本軍に感情移入してしまうところに、本書の魅力があるのだろう。発表された当時は日本でもベストセラーになったという。 しかし、彼らが食べているもの、一晩を過ごす宿はほとんどが地元の村人から奪ったものであり、すでにもぬけの殻になっているとはいえ、(少なくともその時点で)略奪に何の良心の呵責も感じていないことには怖さを感じる。 著者自身も本来憎むべき敵軍が自分たちと同じ顔をしていることに困惑を隠せない場面も描かれている。とはいえ登場人物すべてがこの戦争を肯定的に捉えざるを得ない、その社会の空気にすっかり飲み込まれている様子は、読者に重い読後感を残す。 あとから振り返れば重大な戦争犯罪に手を染めていても、その真っ只中では抗うことが困難であり、後悔先に立たずとは本当にその言葉の通りだと実感する。 戦後しばらくして火野葦平が自ら死を選んだ理由について、もう少し考えたいと思った。

- 2025年4月13日

ヒロポンと特攻相可文代読み終わった1950年生まれの著者は大阪府の中学校で社会科教員として働き、退職後は教科書問題に取り組んできた経歴を持つ。 1−4章は戦時中にヒロポンやヒロポン入りチョコレートがどのように製造・管理・使用されていたのかを明らかにしている。1章のタイトルからして「女学生が包んだ覚醒剤入りチョコレート」と衝撃的な文言で読者を引き込む。4章の終わりで「ヒロポン使用証言の少なさ」という見出しのもとに、特攻兵にヒロポンが与えられてもその正体が伝えられてはいなかったこと、注射していた軍医さえもそのことを戦後になって初めて知らされていたことが語られる。 5-11章では太平洋戦争における特攻の実態をつまびらかにしている。実際に命を落としたもの、生還したもの、特攻を命じたもの、それを見守っていた地元住民や当時の日本社会の空気感を著者は抉っていく。 12-14章では戦争責任への向き合い方を整理し、なぜ日本は戦争を始めたのか、今改めて戦争を起こさないために何ができるのかを論じて締めくくっている。 書名にある「ヒロポン」はあくまでも大日本帝国が起こした戦争を振り返るための切り口に過ぎず、本書の主な論点はむしろ「特攻」とサブタイトルの「太平洋戦争の日本軍」にある。「ヒロポン」についての文量は全体から比較すれば若干少ないような気もするが、それでも実際に手に取って読む価値があると思った。 一般的な歴史書に比べて著者の政治スタンスが言葉の端々に色濃いことは否めないが、それだけ反戦への思いが強いのだと受け取っておく。戦後、特攻を指示した側が「反戦」や「平和」のオブラートに包みながら、命を落とした兵士たちを美化していった経緯には背筋が寒くなった。 最後にカバー画像提供は早川タダノリ氏であることにも触れておきたい。

ヒロポンと特攻相可文代読み終わった1950年生まれの著者は大阪府の中学校で社会科教員として働き、退職後は教科書問題に取り組んできた経歴を持つ。 1−4章は戦時中にヒロポンやヒロポン入りチョコレートがどのように製造・管理・使用されていたのかを明らかにしている。1章のタイトルからして「女学生が包んだ覚醒剤入りチョコレート」と衝撃的な文言で読者を引き込む。4章の終わりで「ヒロポン使用証言の少なさ」という見出しのもとに、特攻兵にヒロポンが与えられてもその正体が伝えられてはいなかったこと、注射していた軍医さえもそのことを戦後になって初めて知らされていたことが語られる。 5-11章では太平洋戦争における特攻の実態をつまびらかにしている。実際に命を落としたもの、生還したもの、特攻を命じたもの、それを見守っていた地元住民や当時の日本社会の空気感を著者は抉っていく。 12-14章では戦争責任への向き合い方を整理し、なぜ日本は戦争を始めたのか、今改めて戦争を起こさないために何ができるのかを論じて締めくくっている。 書名にある「ヒロポン」はあくまでも大日本帝国が起こした戦争を振り返るための切り口に過ぎず、本書の主な論点はむしろ「特攻」とサブタイトルの「太平洋戦争の日本軍」にある。「ヒロポン」についての文量は全体から比較すれば若干少ないような気もするが、それでも実際に手に取って読む価値があると思った。 一般的な歴史書に比べて著者の政治スタンスが言葉の端々に色濃いことは否めないが、それだけ反戦への思いが強いのだと受け取っておく。戦後、特攻を指示した側が「反戦」や「平和」のオブラートに包みながら、命を落とした兵士たちを美化していった経緯には背筋が寒くなった。 最後にカバー画像提供は早川タダノリ氏であることにも触れておきたい。

- 2025年4月13日

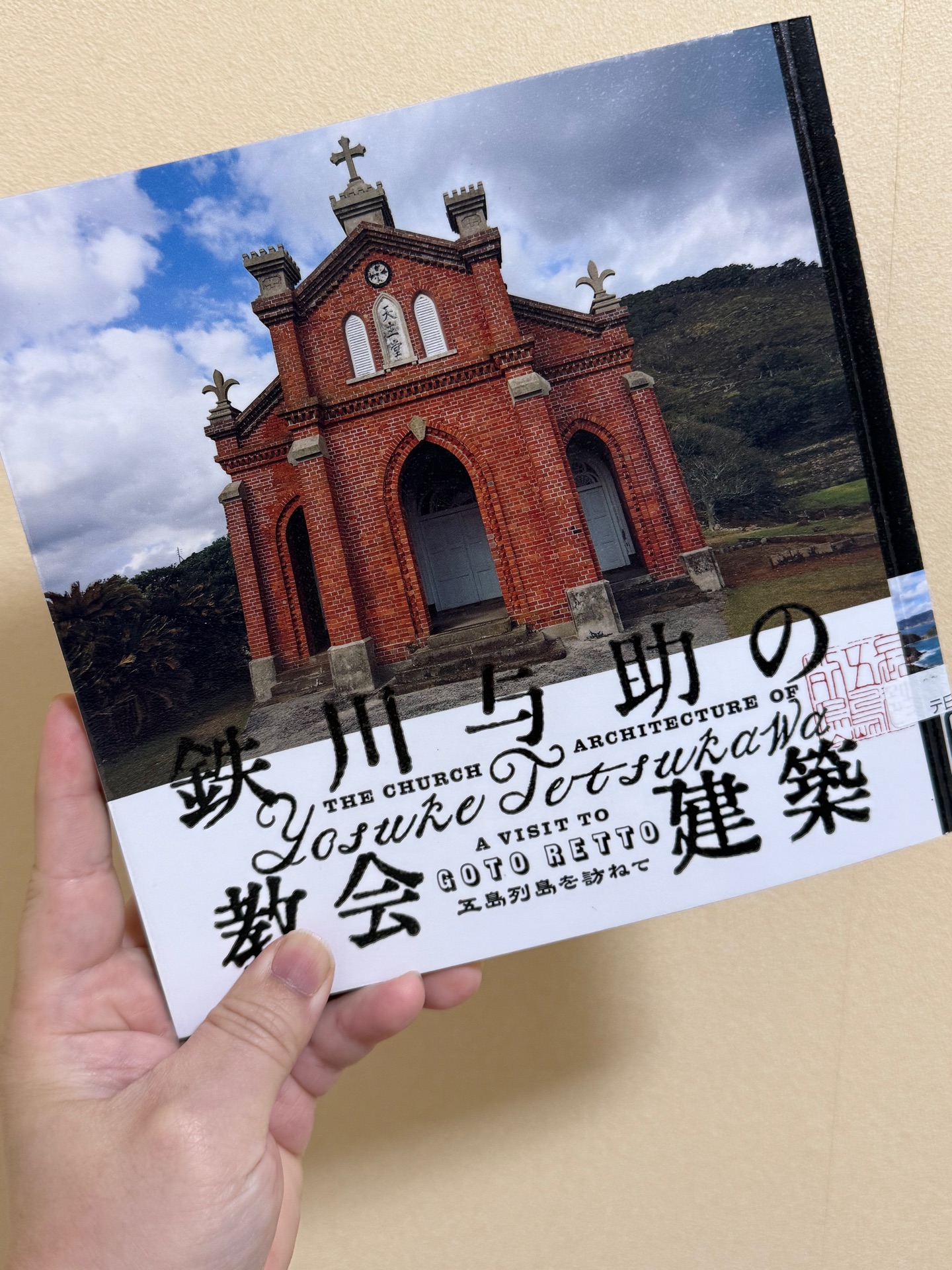

鉄川与助の教会建築 (LIXIL BOOKLET)土田充義,山田由香里,川上秀人,林一馬,鉄川進読み終わったLIXILギャラリーにおける「鉄川良助の教会建築/五島列島を訪ねて」展と併せて刊行された一冊。 鉄川良助が人生をかけて取り組んだ教会建築が、簡潔にまとめられている。江戸幕府が崩壊したのちも迫害されていたキリシタンへの禁教が解かれたのは明治6年のこと。 鉄川は明治12年に生まれ15歳から家業の大工の修行を始める。転機となったのは明治34年。22歳でペルー神父設計の曽根教会の建築を手伝い、リブ・フォールド天井の工法や幾何学を学び、後にも神父設計の建設に関わる。 1976年にその生涯を終えるまでに数多くの教会を手がけた彼は、キリシタンに転向することはなかったという。だからこそ、建築指導をする神父たちと対等かつ率直な立場で建築について学ぶことができたそうだ。 身を隠すように質素な建物で集まっていた人々が、晴れて「神の家」を持てるようになった時に、鉄川良助のような教会内部と外部を行き来できる技術者がいたことは、とても幸運だったと思う。 本書は作りとしても美しく手の込んだ書籍となっている。展示図録として企画者が力を入れていたことが伝わってきた。

鉄川与助の教会建築 (LIXIL BOOKLET)土田充義,山田由香里,川上秀人,林一馬,鉄川進読み終わったLIXILギャラリーにおける「鉄川良助の教会建築/五島列島を訪ねて」展と併せて刊行された一冊。 鉄川良助が人生をかけて取り組んだ教会建築が、簡潔にまとめられている。江戸幕府が崩壊したのちも迫害されていたキリシタンへの禁教が解かれたのは明治6年のこと。 鉄川は明治12年に生まれ15歳から家業の大工の修行を始める。転機となったのは明治34年。22歳でペルー神父設計の曽根教会の建築を手伝い、リブ・フォールド天井の工法や幾何学を学び、後にも神父設計の建設に関わる。 1976年にその生涯を終えるまでに数多くの教会を手がけた彼は、キリシタンに転向することはなかったという。だからこそ、建築指導をする神父たちと対等かつ率直な立場で建築について学ぶことができたそうだ。 身を隠すように質素な建物で集まっていた人々が、晴れて「神の家」を持てるようになった時に、鉄川良助のような教会内部と外部を行き来できる技術者がいたことは、とても幸運だったと思う。 本書は作りとしても美しく手の込んだ書籍となっている。展示図録として企画者が力を入れていたことが伝わってきた。

- 2025年4月13日

東京の台所大平一枝読み終わった朝日新聞デジタルマガジン『&W』での連載をもとに2015年に平凡社より刊行。文庫化にあたり2024年に加筆・再構成されたのが本書だ。 たかが台所、されど台所。「こだわりがない台所など存在しない」と断言できるほどに、どれ一つとっても同じものがない。それもそのはず、その家に住んでいる人が違うのだから当然である。ほとんど外食で自炊しないという住人の台所にも個性がある。 本書の魅力は台所あり方もさることながら、インタビューに答える人々の多様なライフスタイルにもある。パートナーや子供達との関係、どんな仕事をしているのかを知った上で、改めて台所をじっくり見ると、そこに映っていない住人の暮らしの息遣いが伝わってくる。 東京の台所の連載は現在も月2回のペースで継続している。個性豊かな台所の姿を通して、変わりゆく東京、ひいては日本の姿を地層のように積み重ねてほしい。100年後、200年後の生活史研究のための貴重な財産になると思った。

東京の台所大平一枝読み終わった朝日新聞デジタルマガジン『&W』での連載をもとに2015年に平凡社より刊行。文庫化にあたり2024年に加筆・再構成されたのが本書だ。 たかが台所、されど台所。「こだわりがない台所など存在しない」と断言できるほどに、どれ一つとっても同じものがない。それもそのはず、その家に住んでいる人が違うのだから当然である。ほとんど外食で自炊しないという住人の台所にも個性がある。 本書の魅力は台所あり方もさることながら、インタビューに答える人々の多様なライフスタイルにもある。パートナーや子供達との関係、どんな仕事をしているのかを知った上で、改めて台所をじっくり見ると、そこに映っていない住人の暮らしの息遣いが伝わってくる。 東京の台所の連載は現在も月2回のペースで継続している。個性豊かな台所の姿を通して、変わりゆく東京、ひいては日本の姿を地層のように積み重ねてほしい。100年後、200年後の生活史研究のための貴重な財産になると思った。

- 2025年4月13日

そんな言葉があることを忘れていたせきしろ読み終わった著者は構成作家としての肩書きに加え、又吉直樹との共著や自由律俳句をまとめた単著で知られる。 本書は自由律俳句をまとめたものであり、経年・孤影・叙景・過古の4部構成となっている。 自由律俳句の世界で著名な人物といえば、萩原井泉水・種田山頭火・尾崎放哉の三人が思い浮かぶ。短い言葉で心象風景を鮮やかに切り取る技巧に、スタイルの違いはあれどどれも魅力的だ。それはせきしろにも共通する。 ではこの3者とせきしろの決定的な違いは何か。それは詠み人と読む人の同時代性と言えるかもしれない。上記の3名が生きた時代は明治前期から昭和中期に当てはまる。最も長く生きた山頭火の没年が1940年であることを考えると、すでにかなりの時間が経過していることを実感する。 せきしろが本書を刊行したのは2024年。自由律俳句によって切り取られたモノやコトが読む人にとってより共感しやすいのではないだろうか。 一つだけ心に残った句を取り上げたい。 売り場のテレビ全てに故郷が映っている(211頁より) 故郷から離れて暮らす人が家電量販店のテレビ売り場で見つめているのはどんな風景だろうか。開花宣言・観測史上最高気温・記録的大雪などいろいろと想像が膨らむ。しかし一度でも震災や自然災害を経験したことがあるなら、この句から連想する景色は喜ばしいものではないだろう。 巻末の又吉直樹による力の入った解説も読み応えがあった。

そんな言葉があることを忘れていたせきしろ読み終わった著者は構成作家としての肩書きに加え、又吉直樹との共著や自由律俳句をまとめた単著で知られる。 本書は自由律俳句をまとめたものであり、経年・孤影・叙景・過古の4部構成となっている。 自由律俳句の世界で著名な人物といえば、萩原井泉水・種田山頭火・尾崎放哉の三人が思い浮かぶ。短い言葉で心象風景を鮮やかに切り取る技巧に、スタイルの違いはあれどどれも魅力的だ。それはせきしろにも共通する。 ではこの3者とせきしろの決定的な違いは何か。それは詠み人と読む人の同時代性と言えるかもしれない。上記の3名が生きた時代は明治前期から昭和中期に当てはまる。最も長く生きた山頭火の没年が1940年であることを考えると、すでにかなりの時間が経過していることを実感する。 せきしろが本書を刊行したのは2024年。自由律俳句によって切り取られたモノやコトが読む人にとってより共感しやすいのではないだろうか。 一つだけ心に残った句を取り上げたい。 売り場のテレビ全てに故郷が映っている(211頁より) 故郷から離れて暮らす人が家電量販店のテレビ売り場で見つめているのはどんな風景だろうか。開花宣言・観測史上最高気温・記録的大雪などいろいろと想像が膨らむ。しかし一度でも震災や自然災害を経験したことがあるなら、この句から連想する景色は喜ばしいものではないだろう。 巻末の又吉直樹による力の入った解説も読み応えがあった。

- 2025年4月12日

死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館増山かおり読み終わったその名の通り東京とその周辺に点在する文学館や漫画・映画・演劇・アニメにまつわる施設を紹介した一冊。 文学館と聞くと、文豪の書斎を再現したスペースや肉筆原稿を展示しているイメージだったが、大正・昭和の雰囲気を残す建物やよく手入れされた庭園などが併設されている施設もあり、とても魅力的な場所だと思った。それが格安で入館できるとは何と日本は恵まれているのか。「死ぬまでに一度は」とは言わず何度も足を運びたくなる。 基本的にガイドブックとして使うための本だが、簡潔な紹介文はテレ東のアド街を連想させる文体で、思わずナレーター津野まさいで脳内再生してしまった。 東京在住ではなくても、身近な文学館を訪れてみたくなる本だった。

死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館増山かおり読み終わったその名の通り東京とその周辺に点在する文学館や漫画・映画・演劇・アニメにまつわる施設を紹介した一冊。 文学館と聞くと、文豪の書斎を再現したスペースや肉筆原稿を展示しているイメージだったが、大正・昭和の雰囲気を残す建物やよく手入れされた庭園などが併設されている施設もあり、とても魅力的な場所だと思った。それが格安で入館できるとは何と日本は恵まれているのか。「死ぬまでに一度は」とは言わず何度も足を運びたくなる。 基本的にガイドブックとして使うための本だが、簡潔な紹介文はテレ東のアド街を連想させる文体で、思わずナレーター津野まさいで脳内再生してしまった。 東京在住ではなくても、身近な文学館を訪れてみたくなる本だった。

- 2025年4月10日

多読術 (ちくまプリマー新書)松岡正剛読み終わった松岡正剛といえば言わずと知れた読書家の頂点に君臨するような人物。ちょっとお堅い人文書について検索すると、かつて彼が書いていた千夜千冊のウェブサイトに行きつく。生前ホームグラウンドにしていた編集工学研究所の書棚を見れば、そこはもはや小さな宇宙のように見えてくる。到底追いつけるはずもない。 そんな彼が多読術について語ったのが本書である。聞き手の質問に答える形で、生い立ち・読書遍歴・読書論が展開される。 読書論といえばロジックで塗り固めたような読書本であるアドラー著『本を読む本』が真っ先に思いつくが、松岡の語る多読術はより感覚的で、体感を伴ったものといえる。 読むことを食べることに例え、少食でもいいし、多食でもいい。偏りも大歓迎。ただし、本を読むことは毒にも薬にもなるし、毒にも薬にもならないこともある。とにかく本(活字)が身近にあることが大切だという。 ほかにも全集を読むことをピッケルを持って山頂を極めることに例えるなど、あちこちで読書を何かに例えている。この連想力・発想力も彼が説いている「編集」なのかもしれない。 松岡の幼少期は、呉服屋の倅として経済的にも文化的にも非常に恵まれた家庭だったことも語られていた。仮に自分がその環境に生まれていたら、彼のようになれたのだろうか。 いい意味で読書のハードルを下げ、多読人口を増やす効能のある一冊だと思った。

多読術 (ちくまプリマー新書)松岡正剛読み終わった松岡正剛といえば言わずと知れた読書家の頂点に君臨するような人物。ちょっとお堅い人文書について検索すると、かつて彼が書いていた千夜千冊のウェブサイトに行きつく。生前ホームグラウンドにしていた編集工学研究所の書棚を見れば、そこはもはや小さな宇宙のように見えてくる。到底追いつけるはずもない。 そんな彼が多読術について語ったのが本書である。聞き手の質問に答える形で、生い立ち・読書遍歴・読書論が展開される。 読書論といえばロジックで塗り固めたような読書本であるアドラー著『本を読む本』が真っ先に思いつくが、松岡の語る多読術はより感覚的で、体感を伴ったものといえる。 読むことを食べることに例え、少食でもいいし、多食でもいい。偏りも大歓迎。ただし、本を読むことは毒にも薬にもなるし、毒にも薬にもならないこともある。とにかく本(活字)が身近にあることが大切だという。 ほかにも全集を読むことをピッケルを持って山頂を極めることに例えるなど、あちこちで読書を何かに例えている。この連想力・発想力も彼が説いている「編集」なのかもしれない。 松岡の幼少期は、呉服屋の倅として経済的にも文化的にも非常に恵まれた家庭だったことも語られていた。仮に自分がその環境に生まれていたら、彼のようになれたのだろうか。 いい意味で読書のハードルを下げ、多読人口を増やす効能のある一冊だと思った。

- 2025年4月9日

翻訳する私ジュンパ・ラヒリ,小川高義気になるジュンパ・ラヒリが翻訳について書いた本が出ると聞いて、彼女が翻訳者としても活動していることを知った。 イタリアの作家ドメニコ・スタルノーネと公私ともに交流があり、彼のイタリア語で書かれた作品を英訳しているとのこと。 本書でそれらの翻訳について語られるかは不明だが、発売が楽しみだ。

翻訳する私ジュンパ・ラヒリ,小川高義気になるジュンパ・ラヒリが翻訳について書いた本が出ると聞いて、彼女が翻訳者としても活動していることを知った。 イタリアの作家ドメニコ・スタルノーネと公私ともに交流があり、彼のイタリア語で書かれた作品を英訳しているとのこと。 本書でそれらの翻訳について語られるかは不明だが、発売が楽しみだ。 - 2025年4月8日

- 2025年4月8日

- 2025年4月7日

精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本小瀬古伸幸,進あすか読み終わった発売日に早速購入。前作の通称「横綱本」はある意味で教科書的な例を伝えるものだったが、今回はとにかく「壁」にぶち当たった例ばかりが登場する。 こきおろし、リストカット、オーバードーズ、アルコール依存、認知の歪み、利用者とその家族との板挟み。身に覚えがあったり、こういう状況あるよね…という事例のオンパレードで、読みながら眉間に皺がより、いつのまにか目に涙が。 支援者が支援される側に抱く陰性感情やべき論としっかり向き合い、その都度アセスメントしていくことがいかに重要か学べた。 個人的に刺さったのは、やりたいこと・望みが出てこない人に「自立性の押し付け」をするのではなく、「自立性の回復」を目指すことが大切だという点。「それは自分で決めなきゃいけないことです」の一点張りでは本人が八方塞がりに感じ、支援開始時よりも状況が悪化する可能性がある。正直に言うと自分もこれをやっていたので反省した。 反省と後悔の念に苛まれ、これからどうすればいいのだろうか?と悩みながら最後のページを開くと、執筆協力者代表の進あすかさんのあとがきに慰められ、勇気づけられる。(ちなみに私は小瀬子伸幸さん・進あすかさんが出演されているYouTubeを一時期ずっと見ており、ご本人との面識はないものの勝手に理想の上司として尊敬している) 帯の裏面には「看護師、作業療法士、理学療法士、保健師、相談支援専門員、ヘルパー・・・地域で支えるすべての人へ」とある。私は専門職ではないが、一番最後の「地域で支える人」に該当する。「横綱本」「壁本」を熟読し、新年度も現場と向き合っていこうと思う。

精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本小瀬古伸幸,進あすか読み終わった発売日に早速購入。前作の通称「横綱本」はある意味で教科書的な例を伝えるものだったが、今回はとにかく「壁」にぶち当たった例ばかりが登場する。 こきおろし、リストカット、オーバードーズ、アルコール依存、認知の歪み、利用者とその家族との板挟み。身に覚えがあったり、こういう状況あるよね…という事例のオンパレードで、読みながら眉間に皺がより、いつのまにか目に涙が。 支援者が支援される側に抱く陰性感情やべき論としっかり向き合い、その都度アセスメントしていくことがいかに重要か学べた。 個人的に刺さったのは、やりたいこと・望みが出てこない人に「自立性の押し付け」をするのではなく、「自立性の回復」を目指すことが大切だという点。「それは自分で決めなきゃいけないことです」の一点張りでは本人が八方塞がりに感じ、支援開始時よりも状況が悪化する可能性がある。正直に言うと自分もこれをやっていたので反省した。 反省と後悔の念に苛まれ、これからどうすればいいのだろうか?と悩みながら最後のページを開くと、執筆協力者代表の進あすかさんのあとがきに慰められ、勇気づけられる。(ちなみに私は小瀬子伸幸さん・進あすかさんが出演されているYouTubeを一時期ずっと見ており、ご本人との面識はないものの勝手に理想の上司として尊敬している) 帯の裏面には「看護師、作業療法士、理学療法士、保健師、相談支援専門員、ヘルパー・・・地域で支えるすべての人へ」とある。私は専門職ではないが、一番最後の「地域で支える人」に該当する。「横綱本」「壁本」を熟読し、新年度も現場と向き合っていこうと思う。

読み込み中...