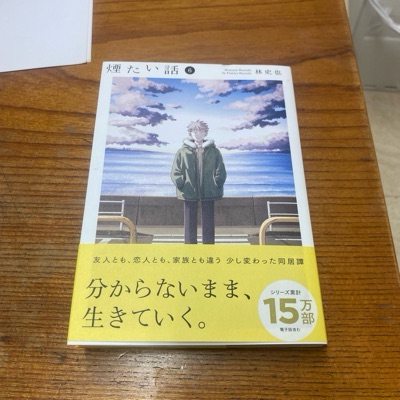

傷つきやすさと傷つけやすさ ケアと生きるスペースをめぐってある男性研究者が考えたこと

傷つきやすさと傷つけやすさ ケアと生きるスペースをめぐってある男性研究者が考えたこと

村上靖彦

KADOKAWA

2025年5月21日

87件の記録

めめん堂@memendo_tokachi2025年11月5日読み終わった加害者になりがちな属性(中年男性・北海道在住)としても、ケア論や孤立についても触れられており、読んでかなりよかった。紹介されていた書籍も読んでいきたい。

めめん堂@memendo_tokachi2025年11月5日読み終わった加害者になりがちな属性(中年男性・北海道在住)としても、ケア論や孤立についても触れられており、読んでかなりよかった。紹介されていた書籍も読んでいきたい。

よる@tokitamayahho-2025年9月18日読み終わった借りてきたバイト先で活かしたい 孤独と孤立は違う (私を含めて)孤立を生まないような立ち回りをしたい 孤立していませんってパフォーマンス 一人一人の存在を肯定する コミュニケーションを諦めない

よる@tokitamayahho-2025年9月18日読み終わった借りてきたバイト先で活かしたい 孤独と孤立は違う (私を含めて)孤立を生まないような立ち回りをしたい 孤立していませんってパフォーマンス 一人一人の存在を肯定する コミュニケーションを諦めない- 🐧@penguin2025年8月31日P126の以下がよかった。 "「支援」という言葉に、「~してあげる」というパターナリズムが感じられるとしたら、新しい言葉を考えたほうがよいのかもしれない。たとえば浦河べてるの家の当事者研究の文脈では「応援」という言葉をつかう。当事者とともにサポートのあり方を話し合うときに「支援ミーティング」ではなく「応援ミーティング」と呼ぶ。「応援」であれば、対等な人同士の関係だ。" この本で主に挙がっている介護施設や子どもの支援などよりも、もうちょっと関係性が流動的でゆるやかな集まりやスペースが自分にとっては身近。友人や知り合い中心のコミュニケーションの中に、困っている人がいたり、さまざまなポジショナリティを考慮する必要があったり、というような。 そこで誰かが困っていた時、「支援」という言葉は適切でないように思う。パターナリズムでもあるし、風通しのよい関係性ではなくなってしまう感じがする。でも、「応援」にはそれがない。お互いにケアし合うイメージがしやすくなる。応援、いいな。言葉としても使っていきたいし、人のことをガンガン応援していきたい。 あと、P148-150の居場所、〈生きるスペース〉の定義も指標になる。 "(1)管理と競争を強いられる閉鎖的な施設や家からの逃げ場、 (2)存在が肯定される場、 (3)仲間がいる場、そのなかで一人でもいられる場、 (4)声を出すことができる場、願いやSOSを伝え、SOSが聞き届けられる場、自由な活動ができる場所、" そして、 "(5)行きたいから行く場所、参加を楽しめる場、帰ることができる場所"

- 🐧@penguin2025年8月31日読了。思考は整理されたし色々気づきはあったものの、タイトルにある「傷つけやすさ」については物足りなさもあった。もっと踏み込んだ話を期待していたけど、「傷つけているかもしれない自覚を持つ」といった前提の確認で終わっているように感じた。

- 🐧@penguin2025年8月29日読んでる重要なことが誠実に書かれているのはわかるものの、流行の言葉が乱発されているようにも感じられ(p78「資本主義と家父長制に侵食されているときに、ケアは傷つけと傷つきの場となる。」とか)目が滑り、自分が深く考えられていない気がする。 フィールドワークの聞き取りの話はどれも血が通っている

なかちきか@susie_may41412025年6月19日読み終わった前のめりに先を急いで読んでしまったので、大事なことを読み飛ばしていそう。読み直したいけど、友だちにも貸したい。 ケアしたりケアされたりする場所をよりあんしん・あんぜんな場所にするためにできること、が実践的に書かれていて、参考になる。なんでもひとりでちゃんとできる、と思い違いしないためのお守りにする。

なかちきか@susie_may41412025年6月19日読み終わった前のめりに先を急いで読んでしまったので、大事なことを読み飛ばしていそう。読み直したいけど、友だちにも貸したい。 ケアしたりケアされたりする場所をよりあんしん・あんぜんな場所にするためにできること、が実践的に書かれていて、参考になる。なんでもひとりでちゃんとできる、と思い違いしないためのお守りにする。