読書記録

@records

濫読派。いつか通読したいと思っている読みかけの本がたくさんある。

好きな小説家は松浦理英子、津村記久子。

大学時代の専攻は哲学で、人文系の本も好き。

- 2026年2月1日

選ばない仕事選び浅生鴨読み終わった買った読み始めた喋りかけるような軽い語り口で書かれていてサクッと読めた。 著者は、世界に対して意志を持って働きかける動作を仕事だと定義づけている。世界をほんの少し変えたり、世界に何かを付け加えたりする動作=仕事(職業は立場を表すものであって、仕事そのものではない) だから、将来どんな仕事がしたいか考える時に、何になりたいのかではなく、世の中に対して自分がどういう行動をしたいのかを考えるのがいいという(職業の選択肢が広がる) 例)医者になりたい、というのと病気やケガで困っている人を助けたいというのは、似ているけど違うし、教師になりたい、というのと誰かに何かを教えたいというのも違う。 他にも、仕事とお金は無関係だとか、仕事は人生の一要素(に過ぎない)とか、選択に迷った時の決め方とか色々な著者の持論が述べられていてどれも面白かった。

選ばない仕事選び浅生鴨読み終わった買った読み始めた喋りかけるような軽い語り口で書かれていてサクッと読めた。 著者は、世界に対して意志を持って働きかける動作を仕事だと定義づけている。世界をほんの少し変えたり、世界に何かを付け加えたりする動作=仕事(職業は立場を表すものであって、仕事そのものではない) だから、将来どんな仕事がしたいか考える時に、何になりたいのかではなく、世の中に対して自分がどういう行動をしたいのかを考えるのがいいという(職業の選択肢が広がる) 例)医者になりたい、というのと病気やケガで困っている人を助けたいというのは、似ているけど違うし、教師になりたい、というのと誰かに何かを教えたいというのも違う。 他にも、仕事とお金は無関係だとか、仕事は人生の一要素(に過ぎない)とか、選択に迷った時の決め方とか色々な著者の持論が述べられていてどれも面白かった。 - 2026年1月24日

ぼくたちはどう老いるか高橋源一郎買った読み始めた「「七十歳」前後を目安にして、「老人」たちは少しずつ「社会的な死」を迎えるのだ。」p.11 70歳を超えると銀行から融資してもらえなくなり、部屋を借りるのにも保証人がいり(しかも近隣の人じゃないとダメだと言われたらしい)、ネットの回線を引くだけでも奥様に確認を取りたいと言われる……という高橋源一郎の実体験が冒頭に書いてあって、ぱらぱら立ち読みしてたら興味深い内容だったから買って読むことにした。 自分も全然、他人事じゃないし、歳を取ったらそういう出来事に直面するのだろうか。

ぼくたちはどう老いるか高橋源一郎買った読み始めた「「七十歳」前後を目安にして、「老人」たちは少しずつ「社会的な死」を迎えるのだ。」p.11 70歳を超えると銀行から融資してもらえなくなり、部屋を借りるのにも保証人がいり(しかも近隣の人じゃないとダメだと言われたらしい)、ネットの回線を引くだけでも奥様に確認を取りたいと言われる……という高橋源一郎の実体験が冒頭に書いてあって、ぱらぱら立ち読みしてたら興味深い内容だったから買って読むことにした。 自分も全然、他人事じゃないし、歳を取ったらそういう出来事に直面するのだろうか。 - 2025年11月4日

- 2025年11月3日

バベットの晩餐会イサク・ディネセン,イサク・ディーネセン,桝田啓介読み終わった読み始めたまだ読んでる表題作のみ読了。 「あなたがたには想像することがおできになるでしょうか。お祈りをしようにもなにひとつ願いごとがないということが、人間の心にとってどんな意味を持っているかということを。」p.46 というバベットのセリフが印象に残った。 内戦で家族を殺され亡命して他国で家政婦をして生き延びているという境遇が想像を絶する。 美人姉妹を中心として周辺の人物が描かれていくのだけれど、これはバベット(家政婦)と姉妹に恋していた男たちの物語なんだなあと思った。 人生の話であり、芸術の話でもある。

バベットの晩餐会イサク・ディネセン,イサク・ディーネセン,桝田啓介読み終わった読み始めたまだ読んでる表題作のみ読了。 「あなたがたには想像することがおできになるでしょうか。お祈りをしようにもなにひとつ願いごとがないということが、人間の心にとってどんな意味を持っているかということを。」p.46 というバベットのセリフが印象に残った。 内戦で家族を殺され亡命して他国で家政婦をして生き延びているという境遇が想像を絶する。 美人姉妹を中心として周辺の人物が描かれていくのだけれど、これはバベット(家政婦)と姉妹に恋していた男たちの物語なんだなあと思った。 人生の話であり、芸術の話でもある。 - 2025年10月31日

やりなおし世界文学津村記久子読み始めたまだまだ読んだことない古典がたくさんあるのを痛感。既読本に関しても、津村さんの率直な感想を知ることができて面白い。 読みたくなった本メモ 『バベットの晩餐会』 『新編 悪魔の辞典』

やりなおし世界文学津村記久子読み始めたまだまだ読んだことない古典がたくさんあるのを痛感。既読本に関しても、津村さんの率直な感想を知ることができて面白い。 読みたくなった本メモ 『バベットの晩餐会』 『新編 悪魔の辞典』 - 2025年10月30日

やりなおし世界文学津村記久子買った

やりなおし世界文学津村記久子買った - 2025年10月30日

読んでるまだ読んでる後半の探究篇を読み進めた。ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びといった物語以外の人生の理解の仕方について論じられている。 ゲームの章は、日常で自分が感じている違和感について上手く言語化されていて面白かった。 人生をゲーム的に捉えることが、資本主義の正当化に繋がっていたり、課題を克服することのみに価値を見出すようになってしまったり……。 普段、SNSや色々な動画コンテンツを見ていると、努力して絶えずスキルアップ(学歴、資格取得、資産運用など)することで幸せになれる的な価値観を持っている人が多く(別にそれ自体は個人の価値観としては自由だけど) そのような価値観を発信して、「人生の真理に気付いていない人に、攻略の仕方を教えてあげている」風の投稿を見かけるたびに、浅はかだなって前から感じてたんやけど。 そういう人生の捉え方は、まさしくゲーム的な理解の仕方なんだよなあと腑に落ちるなどした。

読んでるまだ読んでる後半の探究篇を読み進めた。ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びといった物語以外の人生の理解の仕方について論じられている。 ゲームの章は、日常で自分が感じている違和感について上手く言語化されていて面白かった。 人生をゲーム的に捉えることが、資本主義の正当化に繋がっていたり、課題を克服することのみに価値を見出すようになってしまったり……。 普段、SNSや色々な動画コンテンツを見ていると、努力して絶えずスキルアップ(学歴、資格取得、資産運用など)することで幸せになれる的な価値観を持っている人が多く(別にそれ自体は個人の価値観としては自由だけど) そのような価値観を発信して、「人生の真理に気付いていない人に、攻略の仕方を教えてあげている」風の投稿を見かけるたびに、浅はかだなって前から感じてたんやけど。 そういう人生の捉え方は、まさしくゲーム的な理解の仕方なんだよなあと腑に落ちるなどした。 - 2025年10月2日

- 2025年9月17日

- 2025年9月14日

- 2025年9月13日

- 2025年9月13日

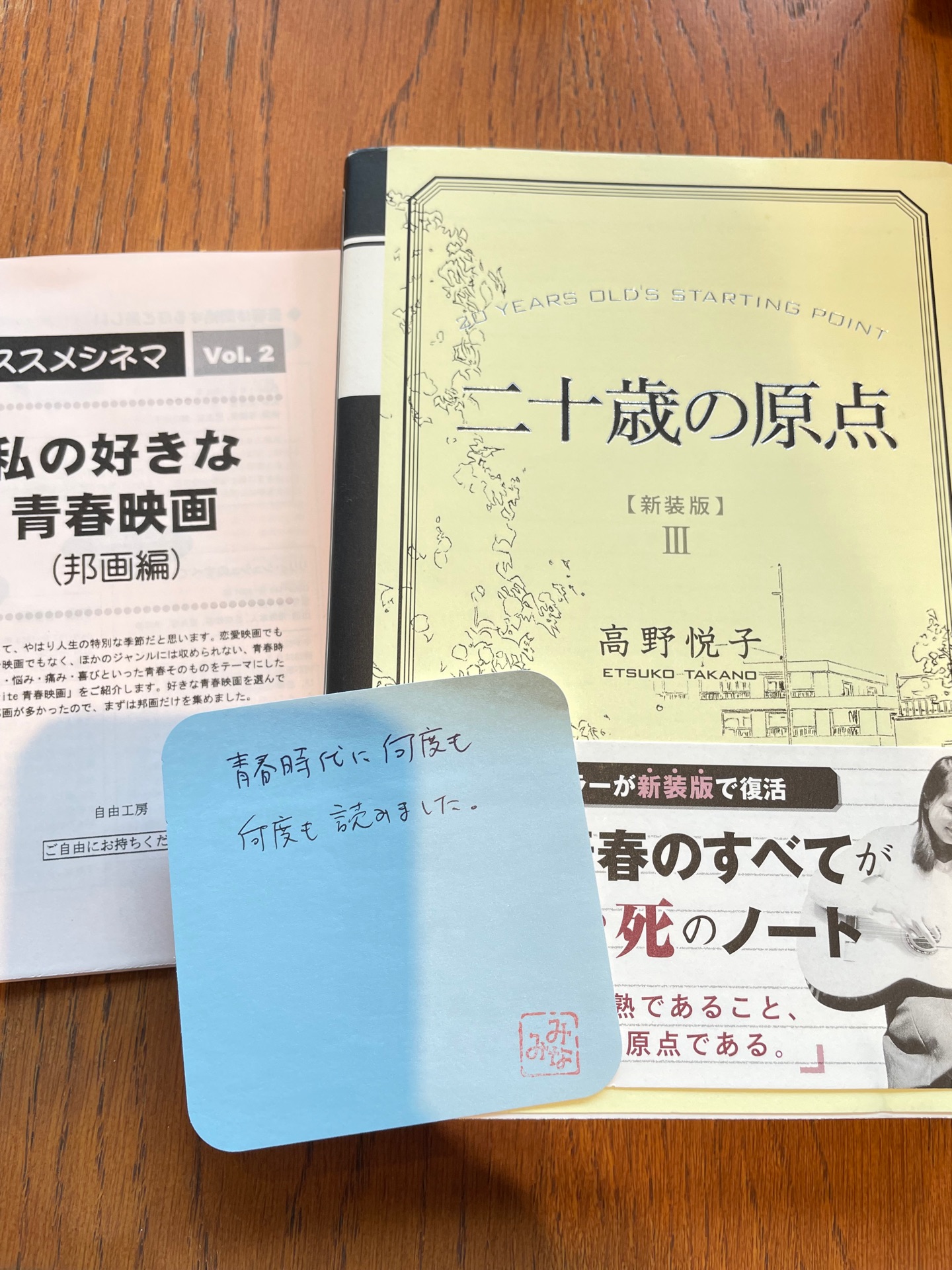

二十歳の原点高野悦子買った@ こもれび書店シェア型書店に興味があって、初めて行ったこもれび書店で購入。 普段なかなか自分が手に取らない本に出会えた! フリーペーパーも置いてあったからもらった。 棚主は自由工房さん

二十歳の原点高野悦子買った@ こもれび書店シェア型書店に興味があって、初めて行ったこもれび書店で購入。 普段なかなか自分が手に取らない本に出会えた! フリーペーパーも置いてあったからもらった。 棚主は自由工房さん

- 2025年9月12日

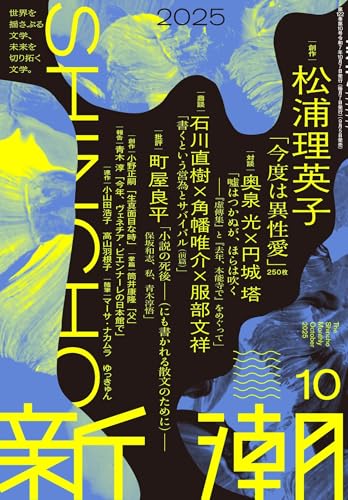

新潮2025年10月号新潮編集部読んでるまだ読んでる松浦理英子「今度は異性愛」 また少し読み進めた。 主人公が親しくしていた男性とのエピソード、からの異性愛小説の構想が書かれているあたり。 小説の設定やストーリーの展開を考える時に、松浦さんが具体的にどういう風に話を膨らませているのかがわかって面白い。

新潮2025年10月号新潮編集部読んでるまだ読んでる松浦理英子「今度は異性愛」 また少し読み進めた。 主人公が親しくしていた男性とのエピソード、からの異性愛小説の構想が書かれているあたり。 小説の設定やストーリーの展開を考える時に、松浦さんが具体的にどういう風に話を膨らませているのかがわかって面白い。 - 2025年9月9日

新潮2025年10月号新潮編集部読み始めたまだ読んでる松浦理英子「今度は異性愛」 一気読みしてしまうのももったいなくて、少しずつ読んでいる。全体の1/3くらい読んだ。 これまで趣味で男性同性愛の小説を書いていた主人公が、老齢になって異性愛小説を書いてみようと思い至ってから、書きあぐねている過程を日記として記録している文章、という形式の小説!(主人公は松浦理英子のようなプロの作家ではないし完全フィクションだけど、ちょい私小説風の設定で書かれていて面白い) 「この日記の目的は異性愛を描こうとしている私の記録」p.15 途中まで読んだところで特に良かったのは、近年、ゆるやかな関係に関心が高まっているという文脈で出てきた、ミツバチが花の中で二匹並んで眠ることがある、という話についての記述。 「ミツバチが別の個体とともにいることの楽しみを知っているように見えるのは感動的だった。仰々しい愛や情念とは無縁でも、そこには生きものが別の個体を求める欲求の初源的なかたちが顕れているように思えた。深刻ではなく、あくまで手軽で気軽に見えるところも好ましかった。」p.32-33 (中略) 「考えをめぐらせているうちに、蜜を集める働きバチはすべて雌だから、花の褥に眠る二匹のミツバチは雌同士であることに気がついた。」p.34 ここまで異性愛なし!

新潮2025年10月号新潮編集部読み始めたまだ読んでる松浦理英子「今度は異性愛」 一気読みしてしまうのももったいなくて、少しずつ読んでいる。全体の1/3くらい読んだ。 これまで趣味で男性同性愛の小説を書いていた主人公が、老齢になって異性愛小説を書いてみようと思い至ってから、書きあぐねている過程を日記として記録している文章、という形式の小説!(主人公は松浦理英子のようなプロの作家ではないし完全フィクションだけど、ちょい私小説風の設定で書かれていて面白い) 「この日記の目的は異性愛を描こうとしている私の記録」p.15 途中まで読んだところで特に良かったのは、近年、ゆるやかな関係に関心が高まっているという文脈で出てきた、ミツバチが花の中で二匹並んで眠ることがある、という話についての記述。 「ミツバチが別の個体とともにいることの楽しみを知っているように見えるのは感動的だった。仰々しい愛や情念とは無縁でも、そこには生きものが別の個体を求める欲求の初源的なかたちが顕れているように思えた。深刻ではなく、あくまで手軽で気軽に見えるところも好ましかった。」p.32-33 (中略) 「考えをめぐらせているうちに、蜜を集める働きバチはすべて雌だから、花の褥に眠る二匹のミツバチは雌同士であることに気がついた。」p.34 ここまで異性愛なし! - 2025年9月6日

読み終わった読み始めたまだ読んでる児玉雨子「目立った傷や汚れなし」のみ読了。 傾きかけた生活のため、捨てるはずだった中古品をフリマアプリに出品する主人公が、せどりサークルの人々と出会って、サークル内で決裂が起きるまでの話。 何がごみで何に価値があるのかを決めるのは、需要があるかどうかで、人から求められればそれはごみじゃなくなって、誰からも求められなければごみ、みたいな市場原理の中で生きていると、物の価値がなんなのかよくわからなくなる時がある。 価値がある、ってどういう意味だっけ?と思ったり、自分にとって重要なんだから誰がなんと言おうと価値があるのだと言いたくなったり……。 比喩表現が面白くて、パンチラインがいくつも文章の中に埋まっていた。

読み終わった読み始めたまだ読んでる児玉雨子「目立った傷や汚れなし」のみ読了。 傾きかけた生活のため、捨てるはずだった中古品をフリマアプリに出品する主人公が、せどりサークルの人々と出会って、サークル内で決裂が起きるまでの話。 何がごみで何に価値があるのかを決めるのは、需要があるかどうかで、人から求められればそれはごみじゃなくなって、誰からも求められなければごみ、みたいな市場原理の中で生きていると、物の価値がなんなのかよくわからなくなる時がある。 価値がある、ってどういう意味だっけ?と思ったり、自分にとって重要なんだから誰がなんと言おうと価値があるのだと言いたくなったり……。 比喩表現が面白くて、パンチラインがいくつも文章の中に埋まっていた。 - 2025年9月5日

新潮2025年10月号新潮編集部買った松浦理英子の新作が思ったより早いことと「今度は異性愛」とかいう直球タイトルでビビる 読んだら感想書きたい 『裏ヴァージョン』で、同居人に対して家賃代わりに小説を書いて納めてた主人公が、同性愛やSMの小説ばかり書くことについて同居人から詰問されて、仕方なく異性愛の小説も書いたのちょっと思い出した

新潮2025年10月号新潮編集部買った松浦理英子の新作が思ったより早いことと「今度は異性愛」とかいう直球タイトルでビビる 読んだら感想書きたい 『裏ヴァージョン』で、同居人に対して家賃代わりに小説を書いて納めてた主人公が、同性愛やSMの小説ばかり書くことについて同居人から詰問されて、仕方なく異性愛の小説も書いたのちょっと思い出した - 2025年9月5日

- 2025年9月5日

- 2025年8月10日

読み終わった中高生の頃の学校のグループ付き合いが息苦しくて苦痛で仕方なくて、高校卒業以降、私は人間関係をだいぶ降りている。 社会人になってからは特に、プライベートで会うのは自分から積極的に関わりたいと思った相手だけに限定して、とにかく人間関係を狭く狭くしてきた。 ストレスが減ってとても生きやすくなっているけど、それでもたまに世間一般の「降りていない側の人達」と自分を比べてしまう時があって、この本の内容が気になって読んでみた。 著者が一般的に考えると言いにくいような自分の経験も隠さず書いくれていて、気分がちょっと楽になった。 「社会が押しつけてくる生き方のアドバイスは、あなたのためを思って言われているものではなさそうだ。」p.179

読み終わった中高生の頃の学校のグループ付き合いが息苦しくて苦痛で仕方なくて、高校卒業以降、私は人間関係をだいぶ降りている。 社会人になってからは特に、プライベートで会うのは自分から積極的に関わりたいと思った相手だけに限定して、とにかく人間関係を狭く狭くしてきた。 ストレスが減ってとても生きやすくなっているけど、それでもたまに世間一般の「降りていない側の人達」と自分を比べてしまう時があって、この本の内容が気になって読んでみた。 著者が一般的に考えると言いにくいような自分の経験も隠さず書いくれていて、気分がちょっと楽になった。 「社会が押しつけてくる生き方のアドバイスは、あなたのためを思って言われているものではなさそうだ。」p.179 - 2025年8月6日

読み込み中...

![デザイン入門教室[特別講義] 増補改訂版](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4309/9784815624309_1_3.jpg?_ex=200x200)