男性学入門

64件の記録

- Amy@amy2025年12月31日読み終わった入門書ということで男性学というものの概略に触れることができた。個人的には第3章以降が特に興味深かった。男らしさという概念の価値が変わる時代は果たして来るのだろうか…それが魅力に転換されてる側面もあるし…まだ本書で語られたことがまとまりをもって理解できていない気がする。

🪁@empowered_tako2025年12月6日読んでる読みすすめてる。自分が生まれるよりもずっと前から男性特権と向き合う社会運動があったことを全然知らなかったので、運動の系譜図とその説明を見て、おおーと思った。 戦争が終わって過重労働がはじまる。そこは「サラリーマン」とセットで「主婦」が必ずいる、という前提で回る世界。2025年のいまは性別役割分業への問題視が当たり前にされるようになったかもしれないけれど、労働(正規雇用)のルールには当時の前提条件や世界観がずっと反映されたままなんじゃないか…と思う。家父長制の根の深さ、しぶとさみたいなものがいろんなトピックから見えてくる…。

🪁@empowered_tako2025年12月6日読んでる読みすすめてる。自分が生まれるよりもずっと前から男性特権と向き合う社会運動があったことを全然知らなかったので、運動の系譜図とその説明を見て、おおーと思った。 戦争が終わって過重労働がはじまる。そこは「サラリーマン」とセットで「主婦」が必ずいる、という前提で回る世界。2025年のいまは性別役割分業への問題視が当たり前にされるようになったかもしれないけれど、労働(正規雇用)のルールには当時の前提条件や世界観がずっと反映されたままなんじゃないか…と思う。家父長制の根の深さ、しぶとさみたいなものがいろんなトピックから見えてくる…。

トルソー@spq882025年8月13日読み終わったホモソからの疎外に興味があり、読んだ。男性を学問する際に3つの視点(「制度的特権」「コスト」「男性内不平等」)があるというのがかなり重要な観点かなと思った。

トルソー@spq882025年8月13日読み終わったホモソからの疎外に興味があり、読んだ。男性を学問する際に3つの視点(「制度的特権」「コスト」「男性内不平等」)があるというのがかなり重要な観点かなと思った。

amy@note_15812025年6月22日読み終わった感想ジェンダー男性学おもしろかった。今まで読んだことがある男性学の書籍からの引用が複数あり、あれのことだ!となったので、それだけ有名どころは読んできたのだと思う なかでもおもしろかったのは3つほどある。ひとつは日本が働き方を変えられなかったのは、石油ショックを例外的に持ちこたえてしまったという指摘だった。欧米では石油ショックを機に男性主体の家計モデルを見直すことになったが、まだ脱工業化をできていなかったために長時間労働を頑張れば生産性を保ててしまい、結果として働き方の見直しにつながらなかったという点だった。これは別に日本優れているわけではなく、ただ欧米よりも産業構造の変化などが遅れたためだということがおもしろかった。タイミングの問題なんかい! 2つめは『剥奪感の男性化』だった。社会的な認知がないままで既得権益として無自覚に思い込んでいたものが失われつつあるように思えてくる。漠然とした不安や不調、『奪われている』と感じる剥奪の種類はいくつかある。この『剥奪感』は例えば韓国では20~30代男性が保守的な支持が多いということにも関わっていたり、この『剥奪感』はバックラッシュのひとつの要因ではないかと思う。とはいえアプローチがわからんのだよなー…どうすればいいんや… 3つめは現代日本の教育には『児童中心主義』が定着しており、子どもの主体性や個性を尊重するある意味進歩的なスタイルである。しかし保育者が子どもたちの管理を避けることで、一部の男子に権力が偏るという事象が発生してしまい、それがヘゲモニックな男性性につながるという 今まで男性学の本を何冊か読んでいたが、以上の3点については初めて見た指摘だった。な、なるほど…!と目からうろこだった 男性学の本はすでにいくつも出ているがボリュームがあるものが多いので、まずはこちらの新書から読んでみてもいいと思う 男性学の本を読むたびに思うのだが、女の私から見ても非常に抑圧が男性にもあり、『それ、つらくない?イヤじゃない?やめよう?』と言いたくなる

amy@note_15812025年6月22日読み終わった感想ジェンダー男性学おもしろかった。今まで読んだことがある男性学の書籍からの引用が複数あり、あれのことだ!となったので、それだけ有名どころは読んできたのだと思う なかでもおもしろかったのは3つほどある。ひとつは日本が働き方を変えられなかったのは、石油ショックを例外的に持ちこたえてしまったという指摘だった。欧米では石油ショックを機に男性主体の家計モデルを見直すことになったが、まだ脱工業化をできていなかったために長時間労働を頑張れば生産性を保ててしまい、結果として働き方の見直しにつながらなかったという点だった。これは別に日本優れているわけではなく、ただ欧米よりも産業構造の変化などが遅れたためだということがおもしろかった。タイミングの問題なんかい! 2つめは『剥奪感の男性化』だった。社会的な認知がないままで既得権益として無自覚に思い込んでいたものが失われつつあるように思えてくる。漠然とした不安や不調、『奪われている』と感じる剥奪の種類はいくつかある。この『剥奪感』は例えば韓国では20~30代男性が保守的な支持が多いということにも関わっていたり、この『剥奪感』はバックラッシュのひとつの要因ではないかと思う。とはいえアプローチがわからんのだよなー…どうすればいいんや… 3つめは現代日本の教育には『児童中心主義』が定着しており、子どもの主体性や個性を尊重するある意味進歩的なスタイルである。しかし保育者が子どもたちの管理を避けることで、一部の男子に権力が偏るという事象が発生してしまい、それがヘゲモニックな男性性につながるという 今まで男性学の本を何冊か読んでいたが、以上の3点については初めて見た指摘だった。な、なるほど…!と目からうろこだった 男性学の本はすでにいくつも出ているがボリュームがあるものが多いので、まずはこちらの新書から読んでみてもいいと思う 男性学の本を読むたびに思うのだが、女の私から見ても非常に抑圧が男性にもあり、『それ、つらくない?イヤじゃない?やめよう?』と言いたくなる

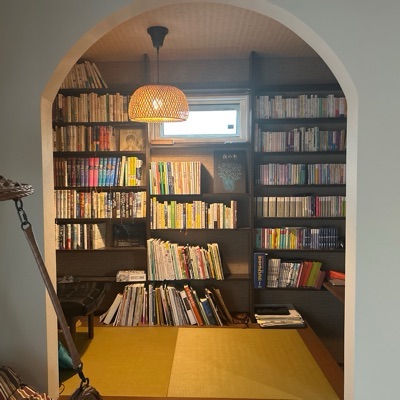

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月28日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第5章読む。家父長制分析の章。「男性特権」を三つの「下駄」に分解しながら、何を変えていくべきか丁寧に考えていくこと。「夫」や「父」だけでなく、「息子」という立場に着目すること。「複数の男性性」、「ヘゲモニックな男性性」、「ハイブリッドな男性性」、「持続可能な家父長制」など、重要な概念も多数紹介。頭が整理される。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月28日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第5章読む。家父長制分析の章。「男性特権」を三つの「下駄」に分解しながら、何を変えていくべきか丁寧に考えていくこと。「夫」や「父」だけでなく、「息子」という立場に着目すること。「複数の男性性」、「ヘゲモニックな男性性」、「ハイブリッドな男性性」、「持続可能な家父長制」など、重要な概念も多数紹介。頭が整理される。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月27日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第4章後半も読み終わる。特に考えさせられたのは最後に配置されている男性内の「階級」問題、それから「メンズクライシス」の話。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月27日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第4章後半も読み終わる。特に考えさせられたのは最後に配置されている男性内の「階級」問題、それから「メンズクライシス」の話。 JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月27日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第3章、「日本の男性運動の系譜」の図がわかりやすい。「家事・育児型」、「脱暴力型」、「メンズリブ型」の三つの系譜。 第4章は中見出し「男をやめたい!」まで読む。男性学のさまざまな定義が紹介される。男性学っぽい展開になってきた。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月27日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第3章、「日本の男性運動の系譜」の図がわかりやすい。「家事・育児型」、「脱暴力型」、「メンズリブ型」の三つの系譜。 第4章は中見出し「男をやめたい!」まで読む。男性学のさまざまな定義が紹介される。男性学っぽい展開になってきた。 JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月25日買った@ 本屋B&Bアキラ・ザ・ハスラー×小沼理「ぼくたち、今日は明るい話をしよう。」『売男日記』(loneliness books)復刊記念イベントの日に。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月25日買った@ 本屋B&Bアキラ・ザ・ハスラー×小沼理「ぼくたち、今日は明るい話をしよう。」『売男日記』(loneliness books)復刊記念イベントの日に。