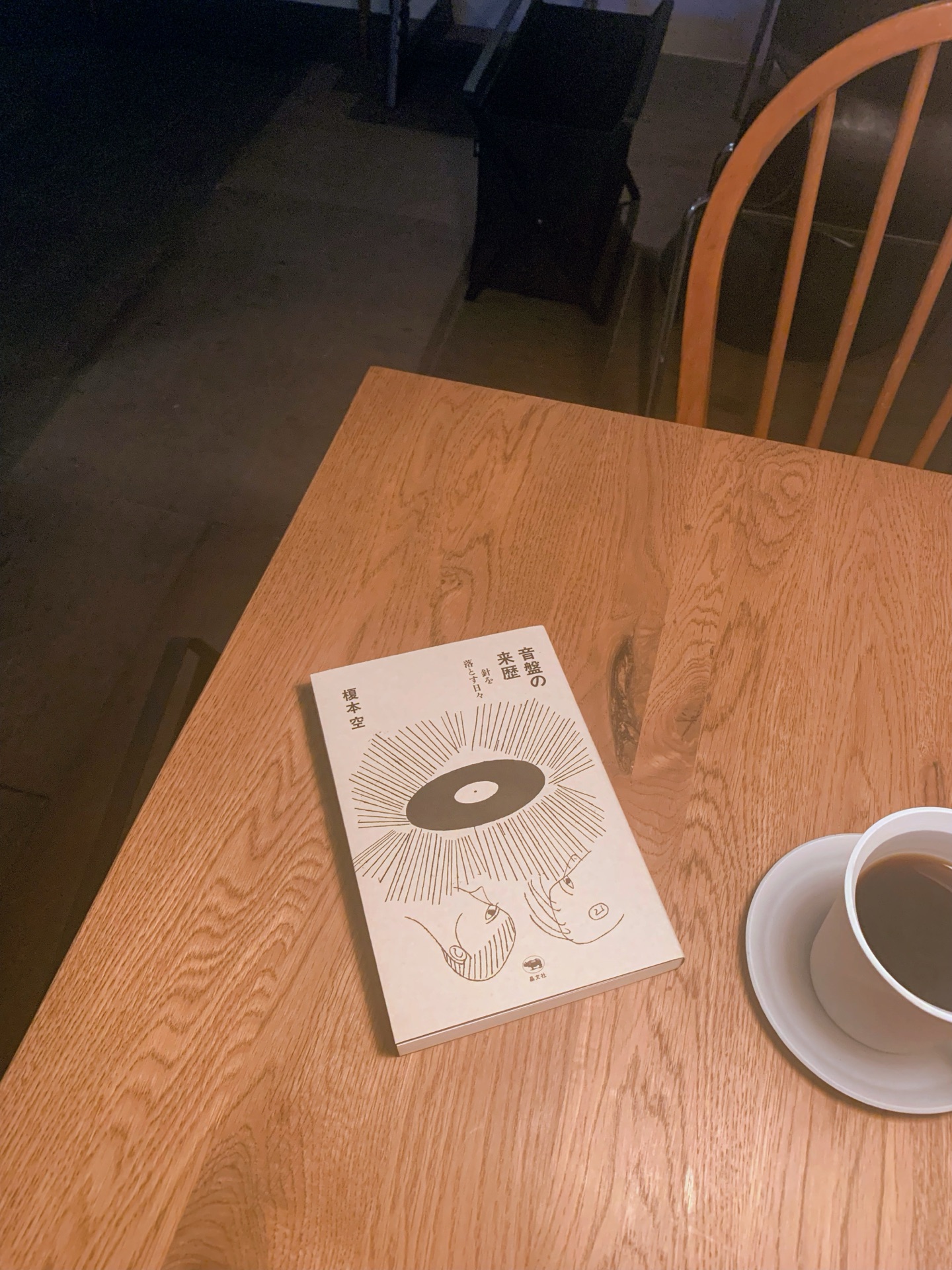

音盤の来歴

52件の記録

mayu@yatsu_books2026年1月18日読み終わった@ pace around『音盤の来歴 針を落とす日々』はアメリカで神学と人類学を学び、心の支えとなった音楽やレコードについて書かれた、榎本空さんのエッセイ。 語られるのは単なる音楽(レコ-ドを探す日々)のことだけではなく、アメリカで経験してきた痛みを伴う歴史や運動が、音楽を通して過去につながり、現在の日々を慈しみ、未来へ何かを残そうとする、静かな決意が語られていた。 そして、何より文章がとてもいい。静かに語ることばが深く心に沁みる。

mayu@yatsu_books2026年1月18日読み終わった@ pace around『音盤の来歴 針を落とす日々』はアメリカで神学と人類学を学び、心の支えとなった音楽やレコードについて書かれた、榎本空さんのエッセイ。 語られるのは単なる音楽(レコ-ドを探す日々)のことだけではなく、アメリカで経験してきた痛みを伴う歴史や運動が、音楽を通して過去につながり、現在の日々を慈しみ、未来へ何かを残そうとする、静かな決意が語られていた。 そして、何より文章がとてもいい。静かに語ることばが深く心に沁みる。

Yamada Keisuke@afro1082025年9月11日読み終わった『それで君の声はどこにあるんだ?』の著者による音楽を主題としたエッセイ集。前作はかなり好きな一冊だったが、本著も自分にとって特別な一冊になった。レコードを買うこと、聞くこと、さらには音楽を聞くこと全体を通じて、これだけの話を書ける著者の筆力に改めて感服した。そして、月並みながら「やっぱりレコードっていいなぁ」という思いを新たにした。 レコードさながらSide A、Side Bという形で構成されており、Side Aではレコードをめぐるエッセイ、Side Bではより広く音楽と人生に関するエッセイとなっている。著者はアメリカに移住してから本格的にレコード蒐集を趣味として始めたようで、買ったレコードに関するエピソードがSide Aでは展開されていた。レコードに関する読み物は色々あるが、一枚のレコードに付随して、これだけパーソナルな出来事が言語化されている文章に巡り合うことはなかなかない。さらに、レコードを買ったミュージシャンのライブレポも興味深く、栄枯盛衰な音楽の世界で、それぞれのアーティストがキャリアを重ねながら、自分なりの表現を貫いている様に「アメリカ」を感じたのであった。レコードとライブを通じて、アーティストの今昔を貫いていくような構成はまさに「音盤の来歴」というタイトルがふさわしい。 著者が若い頃からレコード好きというわけではなく、比較的最近好きになったからこそ、レコードに対するみずみずしい感情が表現されていて、レコード愛を取り戻させてくれる。レコードで音楽を聞く行為は、日常においてスペシャルな瞬間なのである。また、レコード蒐集家であれば、皆が抱いたことのある、中古レコードがもっている強烈な磁場のようなものが、著者の言葉で見事に言語化されていた。誰かがレコードという塩化ビニルの円盤に音を記録して、誰かがそれを聞く。そして、様々な人のもとを経て、自分の家のレコード棚にある奇跡を本著は感じさせてくれる。 ストリーミング時代においては、言及されている音楽をすぐに聞くことが可能であり、聞きながら読むと臨場感が増して、より一層楽しむことができる。本著で取り上げられる70年代のロック、ソウル、ジャズといった音楽の数々は、読まないと出会うことがなかっただろう作品ばか。特に最初のエピソードに登場するアラン・トゥーサンとの出会いは大きな収穫であった。 Side Bにかけては「音楽と人生」とでもいうべきエッセイとなっている。自分の人生において重要な存在だったものの、今わざわざ連絡して会おうとは思わない。誰しもそんな人がいると思うが、そこに音楽というファクターが加わるだけで、どうしてこんなにスペシャルでノスタルジックなものになるのだろうか。タイムレスな魅力を持つ音楽が、記憶と結びつくことで輝きがさらに増す、つまり、その音楽がその人固有のものになるからなのか、と考えさせられた。 著者のオリジナリティがもっとも発揮されているのは「レコードにまつわる抜き書きのアーカイヴ、あるいは百年目のボールドウィンへ」という章だろう。アフリカ系アメリカンの作家たちを縦横無尽に引用しながら、レコードを絡めつつ思考が広がっていく様は圧巻。特にボールドウィンの引用は前作にも増して行われており、いつか読みたいなと思っていた気持ちを強く後押しされた。ボールドウィンのレコード棚にあった音楽が、ストリーミングのプレイリストで聴けることの味気なさの話も興味深かった。何を聞いていたかも大事ではあるが、それよりもボールドウィンと音楽のあいだにあった「痕跡」こそを私たちは求めているのだという指摘は、データ至上主義の今、新鮮に映った。 終盤にはイスラエルとパレスチナの戦争に対して胸を痛めている話があった。ちょうどこの戦争の受け止め方でモヤモヤしていたタイミングだったので、著者のまっすぐな懸念に溜飲を下げた。この言葉を胸に刻んでおきたい。藤本和子の『砂漠の教室』をちょうど家に積んでいたので、次はそれを読む。 遠くの地の虐殺を止めろと叫ぶことと、子どもたちが走り回る部屋でレコードを聴くこと(もちろんそれはレコードじゃなくたって、音楽じゃなくたっていいのだけど)、これらは二者択一ではなくて、どちらも生きるという営為の大切な一部であり、しかもきっとどこかで繋がっている。

Yamada Keisuke@afro1082025年9月11日読み終わった『それで君の声はどこにあるんだ?』の著者による音楽を主題としたエッセイ集。前作はかなり好きな一冊だったが、本著も自分にとって特別な一冊になった。レコードを買うこと、聞くこと、さらには音楽を聞くこと全体を通じて、これだけの話を書ける著者の筆力に改めて感服した。そして、月並みながら「やっぱりレコードっていいなぁ」という思いを新たにした。 レコードさながらSide A、Side Bという形で構成されており、Side Aではレコードをめぐるエッセイ、Side Bではより広く音楽と人生に関するエッセイとなっている。著者はアメリカに移住してから本格的にレコード蒐集を趣味として始めたようで、買ったレコードに関するエピソードがSide Aでは展開されていた。レコードに関する読み物は色々あるが、一枚のレコードに付随して、これだけパーソナルな出来事が言語化されている文章に巡り合うことはなかなかない。さらに、レコードを買ったミュージシャンのライブレポも興味深く、栄枯盛衰な音楽の世界で、それぞれのアーティストがキャリアを重ねながら、自分なりの表現を貫いている様に「アメリカ」を感じたのであった。レコードとライブを通じて、アーティストの今昔を貫いていくような構成はまさに「音盤の来歴」というタイトルがふさわしい。 著者が若い頃からレコード好きというわけではなく、比較的最近好きになったからこそ、レコードに対するみずみずしい感情が表現されていて、レコード愛を取り戻させてくれる。レコードで音楽を聞く行為は、日常においてスペシャルな瞬間なのである。また、レコード蒐集家であれば、皆が抱いたことのある、中古レコードがもっている強烈な磁場のようなものが、著者の言葉で見事に言語化されていた。誰かがレコードという塩化ビニルの円盤に音を記録して、誰かがそれを聞く。そして、様々な人のもとを経て、自分の家のレコード棚にある奇跡を本著は感じさせてくれる。 ストリーミング時代においては、言及されている音楽をすぐに聞くことが可能であり、聞きながら読むと臨場感が増して、より一層楽しむことができる。本著で取り上げられる70年代のロック、ソウル、ジャズといった音楽の数々は、読まないと出会うことがなかっただろう作品ばか。特に最初のエピソードに登場するアラン・トゥーサンとの出会いは大きな収穫であった。 Side Bにかけては「音楽と人生」とでもいうべきエッセイとなっている。自分の人生において重要な存在だったものの、今わざわざ連絡して会おうとは思わない。誰しもそんな人がいると思うが、そこに音楽というファクターが加わるだけで、どうしてこんなにスペシャルでノスタルジックなものになるのだろうか。タイムレスな魅力を持つ音楽が、記憶と結びつくことで輝きがさらに増す、つまり、その音楽がその人固有のものになるからなのか、と考えさせられた。 著者のオリジナリティがもっとも発揮されているのは「レコードにまつわる抜き書きのアーカイヴ、あるいは百年目のボールドウィンへ」という章だろう。アフリカ系アメリカンの作家たちを縦横無尽に引用しながら、レコードを絡めつつ思考が広がっていく様は圧巻。特にボールドウィンの引用は前作にも増して行われており、いつか読みたいなと思っていた気持ちを強く後押しされた。ボールドウィンのレコード棚にあった音楽が、ストリーミングのプレイリストで聴けることの味気なさの話も興味深かった。何を聞いていたかも大事ではあるが、それよりもボールドウィンと音楽のあいだにあった「痕跡」こそを私たちは求めているのだという指摘は、データ至上主義の今、新鮮に映った。 終盤にはイスラエルとパレスチナの戦争に対して胸を痛めている話があった。ちょうどこの戦争の受け止め方でモヤモヤしていたタイミングだったので、著者のまっすぐな懸念に溜飲を下げた。この言葉を胸に刻んでおきたい。藤本和子の『砂漠の教室』をちょうど家に積んでいたので、次はそれを読む。 遠くの地の虐殺を止めろと叫ぶことと、子どもたちが走り回る部屋でレコードを聴くこと(もちろんそれはレコードじゃなくたって、音楽じゃなくたっていいのだけど)、これらは二者択一ではなくて、どちらも生きるという営為の大切な一部であり、しかもきっとどこかで繋がっている。

obama@obamabooks2025年4月6日読み終わった@ 自宅レコードに縁はない。見たことはあっても触ったことはないし、針を落とすのはどこに? と思うレベル。 けれど、音楽はあった。実家はジョン・コルトレーン。離島のごみ収集は同じくエリーゼのために。体育祭のラジオ体操はしまくとぅばver. だったかな。生活にはそんな風に音楽があって、音楽には生活の記憶があったりする。それはクリスマスのレコード一枚ほどの重みに過ぎないなんて言えないと、今を生きるわたしたちは残酷ながら知っている。 ーー今というときに言葉を扱い、それをどれだけ少数の人びとに対してであろうとも届けることができるという特権を持つなら、ーー 安全がここにはあった。抗うことへの安全、なのかな。何度も読み返すと思う。読み返さなくていい日を信じながら。読めてよかった。

obama@obamabooks2025年4月6日読み終わった@ 自宅レコードに縁はない。見たことはあっても触ったことはないし、針を落とすのはどこに? と思うレベル。 けれど、音楽はあった。実家はジョン・コルトレーン。離島のごみ収集は同じくエリーゼのために。体育祭のラジオ体操はしまくとぅばver. だったかな。生活にはそんな風に音楽があって、音楽には生活の記憶があったりする。それはクリスマスのレコード一枚ほどの重みに過ぎないなんて言えないと、今を生きるわたしたちは残酷ながら知っている。 ーー今というときに言葉を扱い、それをどれだけ少数の人びとに対してであろうとも届けることができるという特権を持つなら、ーー 安全がここにはあった。抗うことへの安全、なのかな。何度も読み返すと思う。読み返さなくていい日を信じながら。読めてよかった。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月30日読み始めたお風呂読書@ 自宅Side Aを読む(A面B面という構成になっていておもしろい)。内容と関係ないけど欧文、特に大文字のフォントが洒落ていて良い。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月30日読み始めたお風呂読書@ 自宅Side Aを読む(A面B面という構成になっていておもしろい)。内容と関係ないけど欧文、特に大文字のフォントが洒落ていて良い。