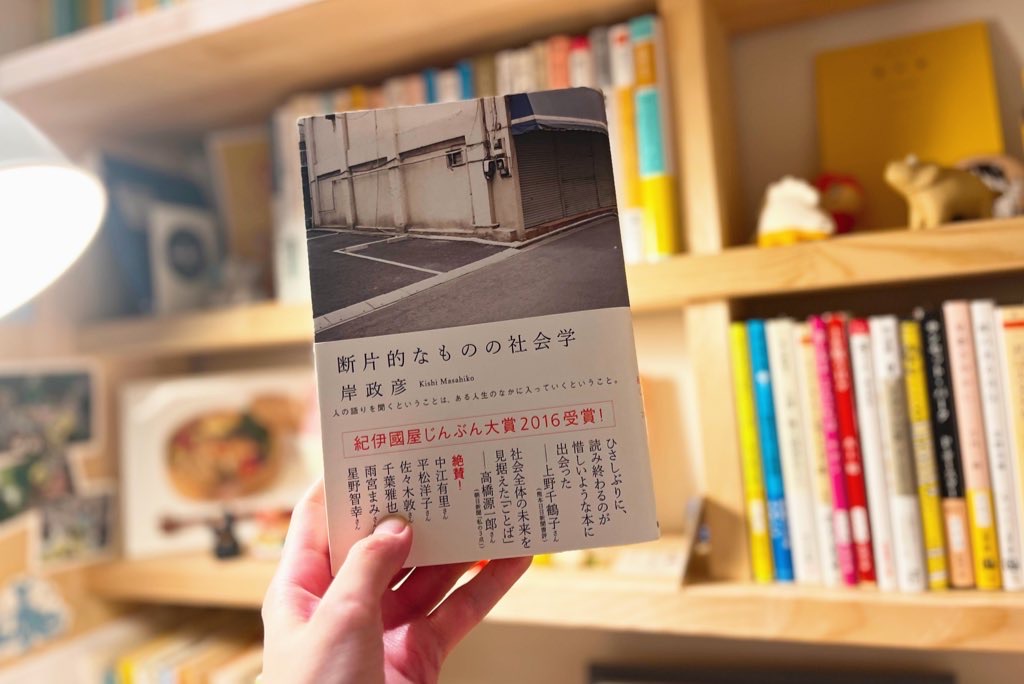

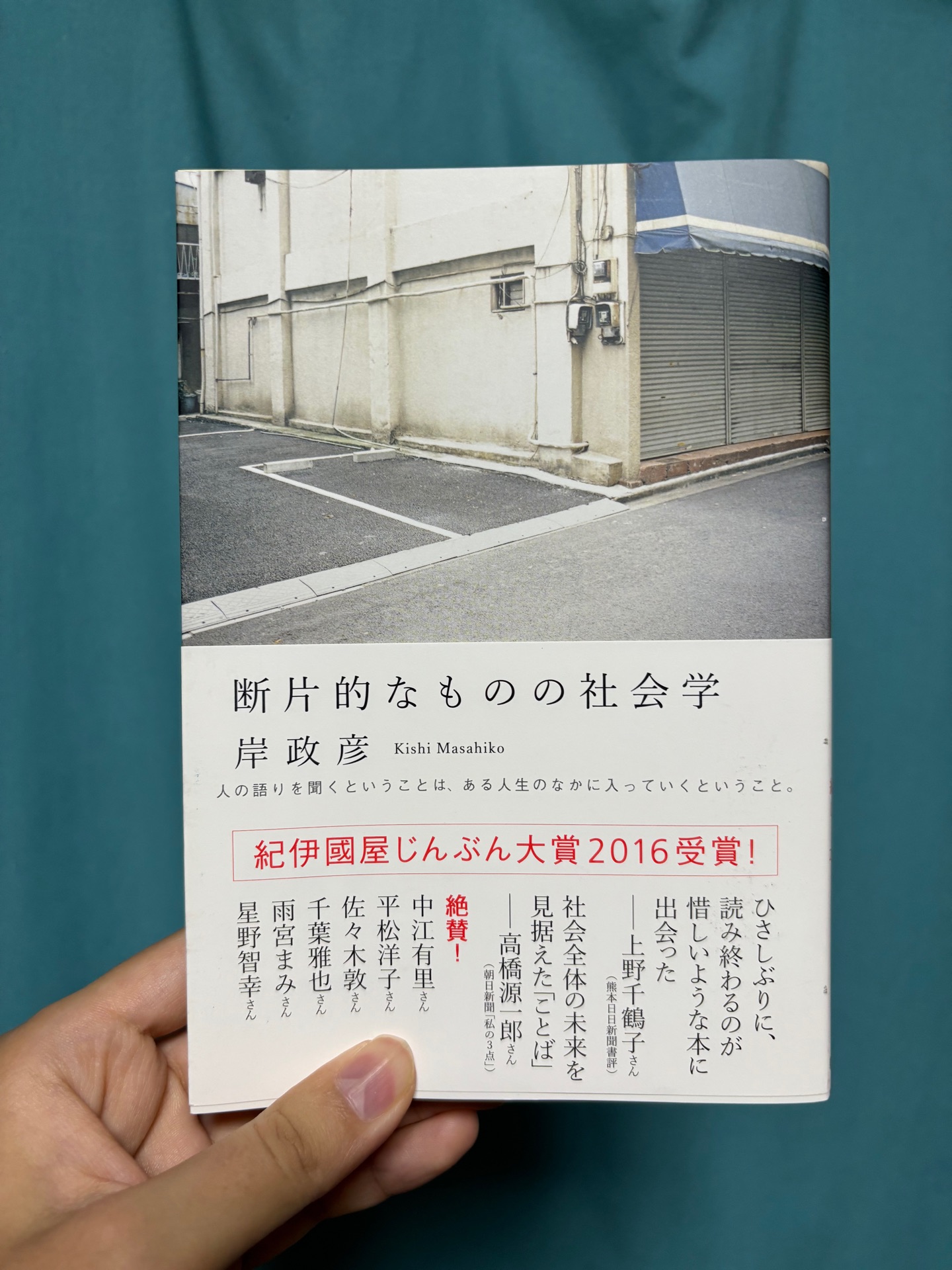

断片的なものの社会学

294件の記録

きん@paraboots2026年2月15日ちょっと開いた私たちの人生は、生きること生きていることは、あんまり意味のあることではないんだろうなあと最近よく考えている かけがえのない人生、そういうとなんだか聞こえがいいのかもしれない それは、私たちの人生が一回こっきりの不可逆的なものだから、なんとなく特別視したいのだろう しかし、私たちの人生はとるに足りないもので、ときに割り切れず、どうしようもないことの連続のように思う 岸さんのいうように、断片の一部にすぎない それでも社会のどこかで、誰かの何かに影響しあっている…かもしれないなぁと、ふと考えてしまう

きん@paraboots2026年2月15日ちょっと開いた私たちの人生は、生きること生きていることは、あんまり意味のあることではないんだろうなあと最近よく考えている かけがえのない人生、そういうとなんだか聞こえがいいのかもしれない それは、私たちの人生が一回こっきりの不可逆的なものだから、なんとなく特別視したいのだろう しかし、私たちの人生はとるに足りないもので、ときに割り切れず、どうしようもないことの連続のように思う 岸さんのいうように、断片の一部にすぎない それでも社会のどこかで、誰かの何かに影響しあっている…かもしれないなぁと、ふと考えてしまう

azu@dddd_0092026年2月14日買った読み終わったエピソードの断片であり、思考の断片。 ままならない個人/社会を考えるきっかけになる話がたくさんあった。 印象に残ったフレーズを引用。 ”本人の意思を尊重する、というかたちでの搾取がある。そしてまた、本人を心配する、というかたちでの、おしつけがましい介入がある。“

azu@dddd_0092026年2月14日買った読み終わったエピソードの断片であり、思考の断片。 ままならない個人/社会を考えるきっかけになる話がたくさんあった。 印象に残ったフレーズを引用。 ”本人の意思を尊重する、というかたちでの搾取がある。そしてまた、本人を心配する、というかたちでの、おしつけがましい介入がある。“

もち@noro_302026年2月12日読み終わった"全ての物の存在には意味はない。 そして、私たちが陥っている状況にも 特にたいした意味があるわけではない。" 語りを分析する専門家が "分析も解釈もできないこと"を集めた本。 向き合っていない私が この穏やかさに、勝手に 救われてもいいのだろうか…

もち@noro_302026年2月12日読み終わった"全ての物の存在には意味はない。 そして、私たちが陥っている状況にも 特にたいした意味があるわけではない。" 語りを分析する専門家が "分析も解釈もできないこと"を集めた本。 向き合っていない私が この穏やかさに、勝手に 救われてもいいのだろうか…

みっつー@32CH_books2026年2月9日読み終わった今日もどこかで、誰かが笑って、泣いて、怒って、涙を拭いて、恋人と付き合って、別れて、決心をして、挫折して、諦めて、遊んで、学んで、新しい命が宿って、失われている。 テレビやSNSを見ていても、世界は広いなぁと考えたりするけれど、実際にはスポットライトが当たることもない、誰からも知られない物語が、そこら中で、たくさん、紡がれている。 その、顔も知らない誰かを知ろうとすることは、誰かにとっては恥部を晒すことであったり、時には救うこともあるかもしれない。 けれど、私たちは、知った気になって、他人をラベリングしたり、思い込んだりして、「あの人とは関わらない方が良い」と思ったり「あの人とは気が合う気がする」なんて思ったりする。 この本はそれらの正解を得るための本ではなくて、ただそこにある、愛おしくも、鈍い輝きを放ち続ける人々たちの記録だ。 顔も知らない人たちの物語は、気をつけて見ていないと、対岸の火事のようにボーッと眺めるだけになってしまう。自分のところは安全だと、心のどこかで思ってしまう。 火の渦の中を、目を凝らして、覗き見る。 何が燃え、火の周りに誰がいて、出火の原因を考えてみる。 何ができたのか、何もしない方がよかったのか、その選択を毎日考える。 誰かの物語を想像し、自分もまた誰かの物語になる。 人と人との繋がりは、こうした思考の果てに構築されていくのかもしれない。

みっつー@32CH_books2026年2月9日読み終わった今日もどこかで、誰かが笑って、泣いて、怒って、涙を拭いて、恋人と付き合って、別れて、決心をして、挫折して、諦めて、遊んで、学んで、新しい命が宿って、失われている。 テレビやSNSを見ていても、世界は広いなぁと考えたりするけれど、実際にはスポットライトが当たることもない、誰からも知られない物語が、そこら中で、たくさん、紡がれている。 その、顔も知らない誰かを知ろうとすることは、誰かにとっては恥部を晒すことであったり、時には救うこともあるかもしれない。 けれど、私たちは、知った気になって、他人をラベリングしたり、思い込んだりして、「あの人とは関わらない方が良い」と思ったり「あの人とは気が合う気がする」なんて思ったりする。 この本はそれらの正解を得るための本ではなくて、ただそこにある、愛おしくも、鈍い輝きを放ち続ける人々たちの記録だ。 顔も知らない人たちの物語は、気をつけて見ていないと、対岸の火事のようにボーッと眺めるだけになってしまう。自分のところは安全だと、心のどこかで思ってしまう。 火の渦の中を、目を凝らして、覗き見る。 何が燃え、火の周りに誰がいて、出火の原因を考えてみる。 何ができたのか、何もしない方がよかったのか、その選択を毎日考える。 誰かの物語を想像し、自分もまた誰かの物語になる。 人と人との繋がりは、こうした思考の果てに構築されていくのかもしれない。

きん@paraboots2026年1月29日読み終わった読了。 一言でまとめることのできない事柄の連続、まさに断片の総体が僕らのいる世の中なのだということを教えてくれる一冊… とまとめてしまったが、本当はまとめることなど到底できない何か、が書かれていて、それは至極だいじなことでもあるし、人によってはそれほどでもないこともあるような気がする。 よりスピーディにより効率の良いものに走りがちな現代において、そのカテゴリーから漏れ出た何かにそれがそこにあるということに意識を向ける大切さみたいなものを岸さんは感じているのではないかなと思った。 この本は借りた本だが、買って手元に置くのがいいなと今読み終えて、そう考えている。

きん@paraboots2026年1月29日読み終わった読了。 一言でまとめることのできない事柄の連続、まさに断片の総体が僕らのいる世の中なのだということを教えてくれる一冊… とまとめてしまったが、本当はまとめることなど到底できない何か、が書かれていて、それは至極だいじなことでもあるし、人によってはそれほどでもないこともあるような気がする。 よりスピーディにより効率の良いものに走りがちな現代において、そのカテゴリーから漏れ出た何かにそれがそこにあるということに意識を向ける大切さみたいなものを岸さんは感じているのではないかなと思った。 この本は借りた本だが、買って手元に置くのがいいなと今読み終えて、そう考えている。

きん@paraboots2026年1月28日読んでるp.116 そもそも幸せというものは、もっとありきたりな、つまらないものなのではないだろうか。 p.117 いま現実にそうであるように、毎日を無事に暮らしているだけでも、それはかなり幸せな人生と言えるのだが、それでも私たちの人生は、欠けたところばかり、折り合いのつかないことばかりだ。それはざらざらしていて、痛みや苦しみに満ちていて、子どもの時に思っていたものよりはるかに小さく、狭く、断片的である。 重くのしかかる、言葉に詰まってしまった。 こういうところがさらなる味わい深さを感じさせてくれる。

きん@paraboots2026年1月28日読んでるp.116 そもそも幸せというものは、もっとありきたりな、つまらないものなのではないだろうか。 p.117 いま現実にそうであるように、毎日を無事に暮らしているだけでも、それはかなり幸せな人生と言えるのだが、それでも私たちの人生は、欠けたところばかり、折り合いのつかないことばかりだ。それはざらざらしていて、痛みや苦しみに満ちていて、子どもの時に思っていたものよりはるかに小さく、狭く、断片的である。 重くのしかかる、言葉に詰まってしまった。 こういうところがさらなる味わい深さを感じさせてくれる。

きん@paraboots2026年1月28日読んでるp.125 数時間ぶりに我に返ってまず感じるのは、いつも、強烈な孤独感である。 これに似た感覚を感じたことをおもいだす。 若い頃、出会い系で知り合った幾人かの異性の人たちと、初めましてからはじまり、ひとしきり話を聞いて話をして、お互いの連絡先を交換して、会計をして店を後にする。その後ほぼほぼ襲ってくる疲れと孤独感。まるで暗闇に沈むように重く感じる。当然と言えば当然だが、お互い連絡は取り合わず。そんなことがあったなとふと。

きん@paraboots2026年1月28日読んでるp.125 数時間ぶりに我に返ってまず感じるのは、いつも、強烈な孤独感である。 これに似た感覚を感じたことをおもいだす。 若い頃、出会い系で知り合った幾人かの異性の人たちと、初めましてからはじまり、ひとしきり話を聞いて話をして、お互いの連絡先を交換して、会計をして店を後にする。その後ほぼほぼ襲ってくる疲れと孤独感。まるで暗闇に沈むように重く感じる。当然と言えば当然だが、お互い連絡は取り合わず。そんなことがあったなとふと。

- なか@nakanaka_82026年1月18日読み終わった読めて良かった 膨大ではなく厖大という言葉を初めて知った 断片的なものが集まって、世界はできている。 ただそう見つめる視点を、この本を思い返すことで生活の中でふと持てたら

嫋@taoyakanahibi2025年12月4日読み終わった相手を守るつもりの言葉は実は自分を守る言葉だったのかもしれない。誰かにとっての幸せは誰かを否定することになっているのかもしれない。わたしたちは脳のなかでは誰もが孤独。

嫋@taoyakanahibi2025年12月4日読み終わった相手を守るつもりの言葉は実は自分を守る言葉だったのかもしれない。誰かにとっての幸せは誰かを否定することになっているのかもしれない。わたしたちは脳のなかでは誰もが孤独。

panote@panote2025年11月21日読み終わった借りてきた【土偶と植木鉢】の話が面白かった。 私も近所の、玄関周りの、増えてゆく植物たちの行く末が常日頃気になっていたから。 「アーバンファーム」うまい名付け。 ーおばちゃんたちにとっての植木鉢は鍋であり、通貨であり、言葉であるー 私も近所の方に何度か植木鉢をもらった経験があって、何とも言えない気持ちになったことがある。 だけど、将来誰かをもやっとさせるかもしれないけれど、自分も植木鉢を渡せる人になれたらいいなと思った。 【手のひらのスイッチ】は若い時の自分に読んで!と言いたい。歳を重ねた今だからこそピンときているのかもしれないけど。

panote@panote2025年11月21日読み終わった借りてきた【土偶と植木鉢】の話が面白かった。 私も近所の、玄関周りの、増えてゆく植物たちの行く末が常日頃気になっていたから。 「アーバンファーム」うまい名付け。 ーおばちゃんたちにとっての植木鉢は鍋であり、通貨であり、言葉であるー 私も近所の方に何度か植木鉢をもらった経験があって、何とも言えない気持ちになったことがある。 だけど、将来誰かをもやっとさせるかもしれないけれど、自分も植木鉢を渡せる人になれたらいいなと思った。 【手のひらのスイッチ】は若い時の自分に読んで!と言いたい。歳を重ねた今だからこそピンときているのかもしれないけど。

トマト1号@tomato_12025年9月24日読み始めた【書きかけ保存中です(下書き機能がまだなので)】友達から薦められた。 まだいくつか読んだだけの時点で、学者らしい本だな、と思ってしまって、進まない。 学者さんて局所的になりすぎるきらいがあるというか。ふつうの人の粗い目で世の中を見ていると当たり前のこと(断片の集合)を一つ一つとりあげて、その一つ一つ自体は当然「ふうん」という程度のもので。おそらくこのまま「ふうん」が続くのだろう。そしてすべての「ふうん」が断片のまま読者に残り、いつかなんらかの作用するかもしれないししないかもしれない、という実験的な本?(続く。読みかけなので。)

トマト1号@tomato_12025年9月24日読み始めた【書きかけ保存中です(下書き機能がまだなので)】友達から薦められた。 まだいくつか読んだだけの時点で、学者らしい本だな、と思ってしまって、進まない。 学者さんて局所的になりすぎるきらいがあるというか。ふつうの人の粗い目で世の中を見ていると当たり前のこと(断片の集合)を一つ一つとりあげて、その一つ一つ自体は当然「ふうん」という程度のもので。おそらくこのまま「ふうん」が続くのだろう。そしてすべての「ふうん」が断片のまま読者に残り、いつかなんらかの作用するかもしれないししないかもしれない、という実験的な本?(続く。読みかけなので。)

58@ipanom_2025年9月13日読み終わった誕生日は、無条件に祝われるもの。 そんな日が、私にも家族や友達にも、あなたにも訪れること。一年のうちのたった一日だけだとしても、その日だけは無条件で快い思いをしてほしい。

58@ipanom_2025年9月13日読み終わった誕生日は、無条件に祝われるもの。 そんな日が、私にも家族や友達にも、あなたにも訪れること。一年のうちのたった一日だけだとしても、その日だけは無条件で快い思いをしてほしい。

ひょんうく@nestra232025年9月13日読み終わった借りてきた岸政彦の名前を初めて知ったのは『断片的なものの社会学』という本を書いた著者としてだった。 その後著者は「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」物語を集め続けて『~の生活史』シリーズを書いた。

ひょんうく@nestra232025年9月13日読み終わった借りてきた岸政彦の名前を初めて知ったのは『断片的なものの社会学』という本を書いた著者としてだった。 その後著者は「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」物語を集め続けて『~の生活史』シリーズを書いた。

とんとろ@tomtom_tomtoro2025年9月9日読み終わった積読消化キャンペーン第一弾。 職場で話題になって買ってみた一冊。実はこの前に『東京の生活史』を購入しているもののこちらは未読。 近くの書店に『調査する人生』が並んでおり、気になってそう言えば、と重い腰を上げた次第。 思ったよりスラスラ読めた。 社会学、と銘打っているけれど、そして確かに社会の問題について述べられているけれど、筆者はずっと惑っている。結論が出ない問題やアプローチ、あり方に対して、なんらかのスタンスで回答することが「正義」とされているような気がしていたが、筆者はわからない、とつぶやき続けるというスタンスを呈示して、そういう風潮に対してのカウンターを示しているようにも見える。 わからない、わからない、と繰り返されるなかで時々差し挟まれる断定的な口調(それは主観的なものの見方をしている箇所に限定される)が、流れの中にある石のようなリズムをもたらしている。

とんとろ@tomtom_tomtoro2025年9月9日読み終わった積読消化キャンペーン第一弾。 職場で話題になって買ってみた一冊。実はこの前に『東京の生活史』を購入しているもののこちらは未読。 近くの書店に『調査する人生』が並んでおり、気になってそう言えば、と重い腰を上げた次第。 思ったよりスラスラ読めた。 社会学、と銘打っているけれど、そして確かに社会の問題について述べられているけれど、筆者はずっと惑っている。結論が出ない問題やアプローチ、あり方に対して、なんらかのスタンスで回答することが「正義」とされているような気がしていたが、筆者はわからない、とつぶやき続けるというスタンスを呈示して、そういう風潮に対してのカウンターを示しているようにも見える。 わからない、わからない、と繰り返されるなかで時々差し挟まれる断定的な口調(それは主観的なものの見方をしている箇所に限定される)が、流れの中にある石のようなリズムをもたらしている。

yuki@yukita2025年8月16日読んでる数年前に購入したもの。買ってすぐ読んだが、当時は掴みどころのなさを強く感じて不思議な本だなと思った。 今振り返ると、当時私はこの本を小説のように読んでしまっていた気がする。無意識に、ひとつひとつの出来事に意味づけを試みたり、どんな隠喩なのだろうと考えたりしていた。思えば、当時は主に小説を読んでいて、社会学や人文系の本をほとんど読んだことがなかった。 数年経ち、今度こそ読み方のクセみたいなものをとっぱらって読んでみようと思う。

yuki@yukita2025年8月16日読んでる数年前に購入したもの。買ってすぐ読んだが、当時は掴みどころのなさを強く感じて不思議な本だなと思った。 今振り返ると、当時私はこの本を小説のように読んでしまっていた気がする。無意識に、ひとつひとつの出来事に意味づけを試みたり、どんな隠喩なのだろうと考えたりしていた。思えば、当時は主に小説を読んでいて、社会学や人文系の本をほとんど読んだことがなかった。 数年経ち、今度こそ読み方のクセみたいなものをとっぱらって読んでみようと思う。

それぞれのカルピス@tbttmy2025年8月2日読み終わった辛いときの反射的な笑いも、当事者によってネタにされた自虐的な笑いも、どちらも私は、人間の自由というもの、そのものだと思う。人間の自由は、無限の可能性や、かけがえのない自己実現などといったお題目とは関係がない。それは、そういう大きな、勇ましい物語のなかにはない。 少なくとも私たちには、もっとも辛いそのときに、笑う自由がある。もっとも辛い状況のまっただ中でさえ、そこに縛られない自由がある。人が自由である、ということは、選択肢がたくさんあるとか、可能性がたくさんあるとか、そういうことではない。ギリギリまで切り詰められた現実の果てで、もうひとつだけ何かが残されて、そこにある。それが自由というものだ。p.98

それぞれのカルピス@tbttmy2025年8月2日読み終わった辛いときの反射的な笑いも、当事者によってネタにされた自虐的な笑いも、どちらも私は、人間の自由というもの、そのものだと思う。人間の自由は、無限の可能性や、かけがえのない自己実現などといったお題目とは関係がない。それは、そういう大きな、勇ましい物語のなかにはない。 少なくとも私たちには、もっとも辛いそのときに、笑う自由がある。もっとも辛い状況のまっただ中でさえ、そこに縛られない自由がある。人が自由である、ということは、選択肢がたくさんあるとか、可能性がたくさんあるとか、そういうことではない。ギリギリまで切り詰められた現実の果てで、もうひとつだけ何かが残されて、そこにある。それが自由というものだ。p.98

r@teihakutou2025年7月29日読み終わった再読中久しぶりに再読。 ゼミの先生から、夏休みに読んでみては、とおすすめされた本のリストに入っていて知ったのが2018年。ちゃんとその夏に読んだのかは忘れてしまったけど、2019年のわたしが書いたはずのコメントは残っていた(『ジェンダー・トラブル』とか『モロッコ流謫』などと、当時読んでいた本と繋がるような箇所にメモしてある)。 そこからコロナ禍があり、わたしは働くようになり、社会全体としても個人としても、この本が立つ地点からますます離れてしまっている感じがする。他者と距離を取ってばかり。身近な人に対してでさえそうなのだから、遠くの人とはさらに隔たる。少しでも秩序を乱す人がいるとがっかりする。失敗に寛容でいたいのにあまり悠長なことも言っていられない。時間がない、余裕がない。 電車で席を譲ろうとしたら「いいよいいよ」と気の良さそうなおじさんが言って笑った、あの時のような顔をもっと見られたら。 ヤン・ヨンヒ監督の映画『かぞくのくに』は8月にポレポレ東中野で観られるので、観に行こうと思う。

r@teihakutou2025年7月29日読み終わった再読中久しぶりに再読。 ゼミの先生から、夏休みに読んでみては、とおすすめされた本のリストに入っていて知ったのが2018年。ちゃんとその夏に読んだのかは忘れてしまったけど、2019年のわたしが書いたはずのコメントは残っていた(『ジェンダー・トラブル』とか『モロッコ流謫』などと、当時読んでいた本と繋がるような箇所にメモしてある)。 そこからコロナ禍があり、わたしは働くようになり、社会全体としても個人としても、この本が立つ地点からますます離れてしまっている感じがする。他者と距離を取ってばかり。身近な人に対してでさえそうなのだから、遠くの人とはさらに隔たる。少しでも秩序を乱す人がいるとがっかりする。失敗に寛容でいたいのにあまり悠長なことも言っていられない。時間がない、余裕がない。 電車で席を譲ろうとしたら「いいよいいよ」と気の良さそうなおじさんが言って笑った、あの時のような顔をもっと見られたら。 ヤン・ヨンヒ監督の映画『かぞくのくに』は8月にポレポレ東中野で観られるので、観に行こうと思う。

@nk@nk_250828-2025年7月29日かつて読んだ読了@nk多くのエピソード、思考、葛藤あるいは逡巡。 ── 私たちができるのは、社会に祈ることまでだ。私たちには、社会を信じることはできない。それはあまりにも暴力や過ちに満ちている──(p214) とうてい分析などできない断片の集まりこそが人生であり、その断片には何の意味もないと断言されているのだけれど、 ── 私たちの無意味な人生が、自分にはまったく知りえないどこか遠い、高いところで、誰かにとって意味があるのかもしれない ──(p200) とも書かれている。 “意味”とは、“価値”とは一体何なのだろう…と考えさせられながら、読み進めるたびになぜか古い記憶が呼び起こされたりも。 ずっと読みたかった1冊は予想を遥かにこえた重厚さで、何度も何度も心を貫いてきた。

@nk@nk_250828-2025年7月29日かつて読んだ読了@nk多くのエピソード、思考、葛藤あるいは逡巡。 ── 私たちができるのは、社会に祈ることまでだ。私たちには、社会を信じることはできない。それはあまりにも暴力や過ちに満ちている──(p214) とうてい分析などできない断片の集まりこそが人生であり、その断片には何の意味もないと断言されているのだけれど、 ── 私たちの無意味な人生が、自分にはまったく知りえないどこか遠い、高いところで、誰かにとって意味があるのかもしれない ──(p200) とも書かれている。 “意味”とは、“価値”とは一体何なのだろう…と考えさせられながら、読み進めるたびになぜか古い記憶が呼び起こされたりも。 ずっと読みたかった1冊は予想を遥かにこえた重厚さで、何度も何度も心を貫いてきた。

sasai@sasai_742025年7月17日読み終わった直接的な内容の感想ではないし書いてるうちによくわからなくなってきてしまって支離滅裂だけど残しておこう…… 人混みを歩いているときにふと、この視界に溢れる人々のひとりひとりにそれまで生きた年月があることや、今この瞬間にどこかへ向かう意識があること、その内側に無数の思考があることに、途方に暮れることがある。 誰かと知り合ったり著名人などの存在を初めて認識した後には、今頃もう寝ているかも、或いは夜更かしして作業しているのかも、などと想像を巡らせることが、突然可能になっていることに困惑する。 そうやって呆然とした心持ちで、知らない誰かがデザインし製作し販売した衣服や靴を身につけて、知らない誰かが整備した道を歩いている。 誰が考えたどんな仕組みかさっぱりわからないけれど、なんとか操作だけはできるスマホでこの文章を打ち込んでいる。 到底自分の想像の範疇に収まることはない(収めようとするなんて傲慢である)膨大な数の人生があり、その大部分というか殆どすべてを知ることがないということに、ただただ圧倒されてしまう。そこに悔しさや悲しさはないけれど、自分の場合はその途轍もなさに嫌気が差して、いっそすべて手放してしまいたくなる。 でもこの本を読んで、無理に理解しようとしたり当然曲解するでもなく、そこに自分ではない人間がいてその人なりの人生がただあるということに寄り添うような姿勢をとることができる、という視点を得た。一度読んだきりではその見つめ方をまだ体得できておらず、そういう見方もできるんだな〜みたいなきょとんとした感想しか残っていないのだが、もう何度か読み込んで社会に対する向き合い方をもっと心地よいものにしていきたいと思った。 それはさておき、植木鉢を分けてあげられないのは、その面倒を見てくれるという信頼が持てていないからなんだろうか。

sasai@sasai_742025年7月17日読み終わった直接的な内容の感想ではないし書いてるうちによくわからなくなってきてしまって支離滅裂だけど残しておこう…… 人混みを歩いているときにふと、この視界に溢れる人々のひとりひとりにそれまで生きた年月があることや、今この瞬間にどこかへ向かう意識があること、その内側に無数の思考があることに、途方に暮れることがある。 誰かと知り合ったり著名人などの存在を初めて認識した後には、今頃もう寝ているかも、或いは夜更かしして作業しているのかも、などと想像を巡らせることが、突然可能になっていることに困惑する。 そうやって呆然とした心持ちで、知らない誰かがデザインし製作し販売した衣服や靴を身につけて、知らない誰かが整備した道を歩いている。 誰が考えたどんな仕組みかさっぱりわからないけれど、なんとか操作だけはできるスマホでこの文章を打ち込んでいる。 到底自分の想像の範疇に収まることはない(収めようとするなんて傲慢である)膨大な数の人生があり、その大部分というか殆どすべてを知ることがないということに、ただただ圧倒されてしまう。そこに悔しさや悲しさはないけれど、自分の場合はその途轍もなさに嫌気が差して、いっそすべて手放してしまいたくなる。 でもこの本を読んで、無理に理解しようとしたり当然曲解するでもなく、そこに自分ではない人間がいてその人なりの人生がただあるということに寄り添うような姿勢をとることができる、という視点を得た。一度読んだきりではその見つめ方をまだ体得できておらず、そういう見方もできるんだな〜みたいなきょとんとした感想しか残っていないのだが、もう何度か読み込んで社会に対する向き合い方をもっと心地よいものにしていきたいと思った。 それはさておき、植木鉢を分けてあげられないのは、その面倒を見てくれるという信頼が持てていないからなんだろうか。

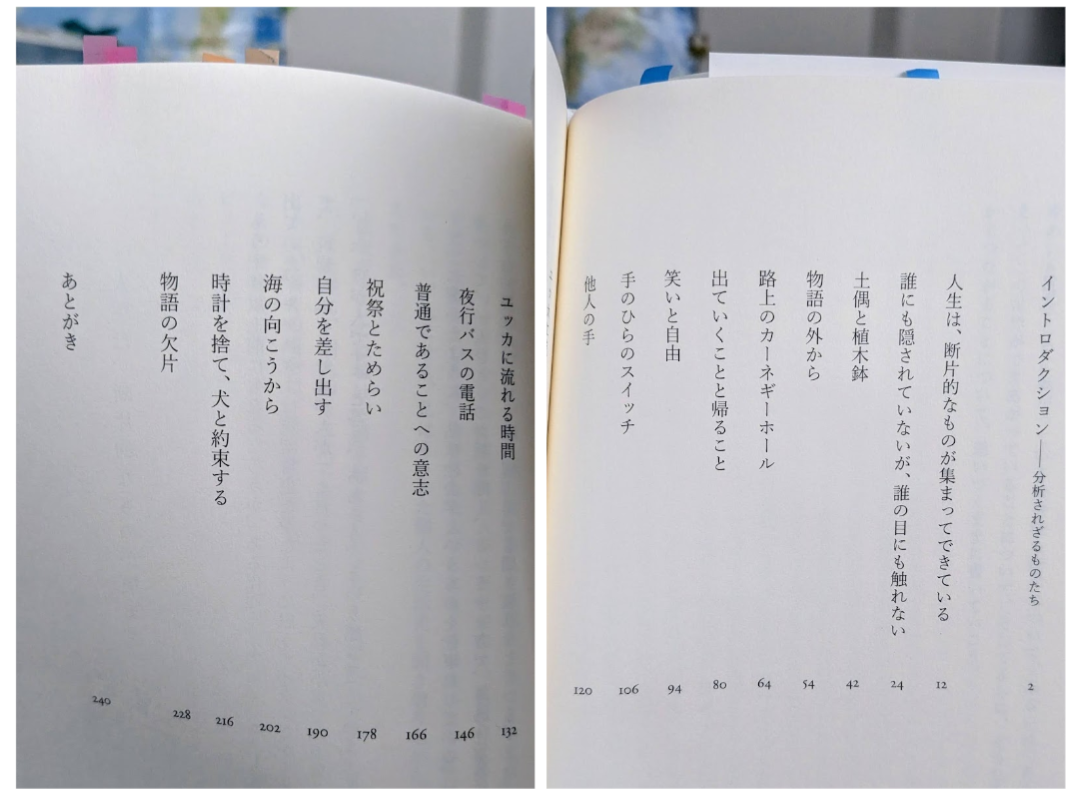

はるのひ@harunohinouta2025年7月14日読み終わった不思議な本だなと読み始めて、岸先生のまっすぐな力強い言葉にちょっと泣いてしまったり、いろんなことに思いを馳せながら読み進めて、読み終わる頃には抱きしめたくなるような本だった。 大切なこと、自分の記憶や思いとも重なることがたくさん書かれていて、10年前に書かれた本だけど偶然出会えて手に取れて読めてよかった1冊。 社会で生きる上で他者への想像力というものは大切だけど、自分のちっぽけな想像力では絶対的に足りないから、やっぱり"相手"を知ること/知ろうとすること(自分本位にではなく正しい距離感で)が大切なのだと改めて思う。 自分とは違う他者を本当の意味で"知る"ことなんてできないのでは?という思いもありつつ、それでも。あとがきの言葉も噛み締める。 本書の中で何度も"どうしたらいいかわからない"と途方に暮れながら、誠実に祈るように言葉を重ねる岸先生にとても励まされる思いがした。 『物語の外から』 『笑いと自由』 『手のひらのスイッチ』 『普通であることへの意志』 『自分を差し出す』 『海の向こうから』 の章が特に好き。 『海の向こうから』の中で触れられている「空飛び猫」シリーズの1冊も読んでみたいな。

はるのひ@harunohinouta2025年7月14日読み終わった不思議な本だなと読み始めて、岸先生のまっすぐな力強い言葉にちょっと泣いてしまったり、いろんなことに思いを馳せながら読み進めて、読み終わる頃には抱きしめたくなるような本だった。 大切なこと、自分の記憶や思いとも重なることがたくさん書かれていて、10年前に書かれた本だけど偶然出会えて手に取れて読めてよかった1冊。 社会で生きる上で他者への想像力というものは大切だけど、自分のちっぽけな想像力では絶対的に足りないから、やっぱり"相手"を知ること/知ろうとすること(自分本位にではなく正しい距離感で)が大切なのだと改めて思う。 自分とは違う他者を本当の意味で"知る"ことなんてできないのでは?という思いもありつつ、それでも。あとがきの言葉も噛み締める。 本書の中で何度も"どうしたらいいかわからない"と途方に暮れながら、誠実に祈るように言葉を重ねる岸先生にとても励まされる思いがした。 『物語の外から』 『笑いと自由』 『手のひらのスイッチ』 『普通であることへの意志』 『自分を差し出す』 『海の向こうから』 の章が特に好き。 『海の向こうから』の中で触れられている「空飛び猫」シリーズの1冊も読んでみたいな。

はるのひ@harunohinouta2025年7月11日読んでる心に残る一節「普通であることへの意志」の章に出てくる「ラベル」と「無徴(むちょう)」の話をすぐに理解できる(実感として分かる)のは、やはり私が女性という1つの「ラベル」を持って社会で生きているからなんだろう。 "もちろん私たち男は、さらにその「どちらかの性である」という課題すら、免除されている。私たち男が思う存分「個人」としてふるまっているその横で、女性たちは「女でいる」" (P.171) 大学生までは自分がラベルを持っていることを意識せずにいられた。社会に出た途端に、こちらは会社で男性と同様に「社員」として働いているつもりなのに、ことあるごとに「女性社員」であることを強調されてラベルを貼られて扱われて、本当に衝撃だったし息苦しかった。 女性であることは一生付き合っていくしかないラベルなわけで、そろそろ日本社会がいい感じに変わって欲しいと切実に思う。 もちろん少しずつ変わってきてるとは思うけど、やっぱり政治が全然追いついていない現状(と今後数十年は大きな変化が望めなさそうなこと)はわりと本気で絶望的で、女性としてとてもしんどい。

はるのひ@harunohinouta2025年7月11日読んでる心に残る一節「普通であることへの意志」の章に出てくる「ラベル」と「無徴(むちょう)」の話をすぐに理解できる(実感として分かる)のは、やはり私が女性という1つの「ラベル」を持って社会で生きているからなんだろう。 "もちろん私たち男は、さらにその「どちらかの性である」という課題すら、免除されている。私たち男が思う存分「個人」としてふるまっているその横で、女性たちは「女でいる」" (P.171) 大学生までは自分がラベルを持っていることを意識せずにいられた。社会に出た途端に、こちらは会社で男性と同様に「社員」として働いているつもりなのに、ことあるごとに「女性社員」であることを強調されてラベルを貼られて扱われて、本当に衝撃だったし息苦しかった。 女性であることは一生付き合っていくしかないラベルなわけで、そろそろ日本社会がいい感じに変わって欲しいと切実に思う。 もちろん少しずつ変わってきてるとは思うけど、やっぱり政治が全然追いついていない現状(と今後数十年は大きな変化が望めなさそうなこと)はわりと本気で絶望的で、女性としてとてもしんどい。

r@teihakutou2025年7月7日再読中6年くらい前に読んで好きだった本をなんとなく再読している。しばらく海外に行くという時に向こうで読めるように電子で買ったので、初読時のマーカーが急に現れてびっくりする。 今のわたしならここにはマーカー引かないな、引くならここだな、などと思いながら、実際にはマーカーを引かず、昔のマーカーも消さず、読んでいる。

r@teihakutou2025年7月7日再読中6年くらい前に読んで好きだった本をなんとなく再読している。しばらく海外に行くという時に向こうで読めるように電子で買ったので、初読時のマーカーが急に現れてびっくりする。 今のわたしならここにはマーカー引かないな、引くならここだな、などと思いながら、実際にはマーカーを引かず、昔のマーカーも消さず、読んでいる。

aio@icecreamread2025年7月5日読み終わった不思議な読書だった。 社会学者としてフィールドワークをしている著者が、研究にはならない断片的なものをまとめようというつもりで作った一冊だ。 普段目にしない、言ってしまえば「えっ」と思ってしまうような人たちの話が、断片として私に問いかけてくる。 風俗、外国人労働者、セクシャルマイノリティ、日雇い労働者、ホームレス、犯罪者、、、 当然のように存在するものとして、この本ではそれらが書かれている。そのように書いているのだと思う。それが、この本を読む推進力となってくれていた。 私たちの社会は多様性を認めるような方向に本当に向かっているのか?作者はあとがきで「多様性を認めない社会になっていっている」と書いている。確かにそうかもしれない。多様性が礼賛されればされるほど、私たちは狭苦しい世界を生きているのかもしれない。私もいつも、どうしたらいいかわからないままだ。 個人コセンスにメモあり

aio@icecreamread2025年7月5日読み終わった不思議な読書だった。 社会学者としてフィールドワークをしている著者が、研究にはならない断片的なものをまとめようというつもりで作った一冊だ。 普段目にしない、言ってしまえば「えっ」と思ってしまうような人たちの話が、断片として私に問いかけてくる。 風俗、外国人労働者、セクシャルマイノリティ、日雇い労働者、ホームレス、犯罪者、、、 当然のように存在するものとして、この本ではそれらが書かれている。そのように書いているのだと思う。それが、この本を読む推進力となってくれていた。 私たちの社会は多様性を認めるような方向に本当に向かっているのか?作者はあとがきで「多様性を認めない社会になっていっている」と書いている。確かにそうかもしれない。多様性が礼賛されればされるほど、私たちは狭苦しい世界を生きているのかもしれない。私もいつも、どうしたらいいかわからないままだ。 個人コセンスにメモあり

はるのひ@harunohinouta2025年7月3日読んでる半分以上読み進めたところ。 『笑いと自由』の章で泣いてしまった。泣くまでの心の動きはうまく説明できないけど、そういう力のある文章だった。この文章に揺さぶられる要素(思いや記憶)が私の中にあるということ、その複雑な尊さ。 『手のひらのスイッチ』の章で語られている(誰かの)幸せが(誰かへの)"暴力"をともなう、という視点もすごく分かるし、最後の一文も本当にそのとおり…

はるのひ@harunohinouta2025年7月3日読んでる半分以上読み進めたところ。 『笑いと自由』の章で泣いてしまった。泣くまでの心の動きはうまく説明できないけど、そういう力のある文章だった。この文章に揺さぶられる要素(思いや記憶)が私の中にあるということ、その複雑な尊さ。 『手のひらのスイッチ』の章で語られている(誰かの)幸せが(誰かへの)"暴力"をともなう、という視点もすごく分かるし、最後の一文も本当にそのとおり…

はるのひ@harunohinouta2025年7月2日読んでる心に残る一節1/3ほど読み進めて、不思議な本だなと思う。面白い。 "私たちの自己や世界は、物語を語るだけでなく、物語によってつくられる。(中略) 物語は、「絶対に外せない眼鏡」のようなもので、私たちはそうした物語から自由になり、自己や世界とそのままの姿で向き合うことはできない。"(P.61-62) どんな時も自分から離れることはできない、どうあっても自分は自分から見る世界とそこから得た言葉や思考の中でしか生きられない、ということについてたまに思うので、この"絶対に外せない眼鏡"という表現がすごく分かるなと思った。 "四角い紙の本は、それがそのまま、外の世界にむかって開いている四角い窓だ。"(P.82) すごく共感すると同時に、ちょうどいつもと違う姿勢でイスに座り何となく部屋の出窓の方を向いて本を顔の高さまで持ち上げて読んでいる時にこの文章を読んで、四角い本の向こうに本物の四角い窓がある構図に思わず笑ってしまった。

はるのひ@harunohinouta2025年7月2日読んでる心に残る一節1/3ほど読み進めて、不思議な本だなと思う。面白い。 "私たちの自己や世界は、物語を語るだけでなく、物語によってつくられる。(中略) 物語は、「絶対に外せない眼鏡」のようなもので、私たちはそうした物語から自由になり、自己や世界とそのままの姿で向き合うことはできない。"(P.61-62) どんな時も自分から離れることはできない、どうあっても自分は自分から見る世界とそこから得た言葉や思考の中でしか生きられない、ということについてたまに思うので、この"絶対に外せない眼鏡"という表現がすごく分かるなと思った。 "四角い紙の本は、それがそのまま、外の世界にむかって開いている四角い窓だ。"(P.82) すごく共感すると同時に、ちょうどいつもと違う姿勢でイスに座り何となく部屋の出窓の方を向いて本を顔の高さまで持ち上げて読んでいる時にこの文章を読んで、四角い本の向こうに本物の四角い窓がある構図に思わず笑ってしまった。

はるのひ@harunohinouta2025年6月30日読み始めたひとまずイントロダクションを読んだところだけど、もう面白い。 Xで岸先生がご自分のポストに付いたコメントをリポストしたり何かしらこまめに反応しているのを見ていて、それがすごく"社会学者"さんぽい行為だなとずっと興味深く思っていたんだけど、ただ本当にそういう第三者が発する言葉が(それに深い意味があってもなくても)好きなんだろうなぁ。

はるのひ@harunohinouta2025年6月30日読み始めたひとまずイントロダクションを読んだところだけど、もう面白い。 Xで岸先生がご自分のポストに付いたコメントをリポストしたり何かしらこまめに反応しているのを見ていて、それがすごく"社会学者"さんぽい行為だなとずっと興味深く思っていたんだけど、ただ本当にそういう第三者が発する言葉が(それに深い意味があってもなくても)好きなんだろうなぁ。

見汐麻衣@mai_mishio2025年6月26日読み直す何度も読み返すとき、適当に開いたページだけを読むようにしている。 今日、142ページ。 その言葉が今の自分にピタリと吸い付くことが多い。本の不思議。

見汐麻衣@mai_mishio2025年6月26日読み直す何度も読み返すとき、適当に開いたページだけを読むようにしている。 今日、142ページ。 その言葉が今の自分にピタリと吸い付くことが多い。本の不思議。

aio@icecreamread2025年6月26日読み始めたずっときになっていた本。 小石を拾ってそれが無数のうちの小石であり、それがどの小石とも違う「この小石」であることに陶酔する描写があるのだが、ものすごくよくわかる。このことを私は短歌にしたことがあり、ここに書いているようなことを歌にしたかったのだ、と思った。

aio@icecreamread2025年6月26日読み始めたずっときになっていた本。 小石を拾ってそれが無数のうちの小石であり、それがどの小石とも違う「この小石」であることに陶酔する描写があるのだが、ものすごくよくわかる。このことを私は短歌にしたことがあり、ここに書いているようなことを歌にしたかったのだ、と思った。

りな@rina2025年6月14日読み終わった出来事や他人の物語を通して見えた感覚や考えを繋ぎ合わせて、絶望も希望も掬い出す力。 ただのエッセイじゃない、バラバラのエピソードから著者の意図がちゃんと伝わってくる、光に満ちた本。

りな@rina2025年6月14日読み終わった出来事や他人の物語を通して見えた感覚や考えを繋ぎ合わせて、絶望も希望も掬い出す力。 ただのエッセイじゃない、バラバラのエピソードから著者の意図がちゃんと伝わってくる、光に満ちた本。

とむ@tom_books2025年5月31日読み終わった再読@ 自宅『だが、世界中で何事でもないような何事かが常に起きていて、そしてそれはすべて私たちの目の前にあり、いつでも触れることができる、ということそのものが、私の心をつかんで離さない。(中略)そして、だからこそ、この「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」語りは、美しいのだと思う。徹底的に世俗的で、徹底的に孤独で、徹底的に厖大なこのすばらしい語りたちの美しさは、一つひとつの語りが無意味であることによって可能になっているのである。』

とむ@tom_books2025年5月31日読み終わった再読@ 自宅『だが、世界中で何事でもないような何事かが常に起きていて、そしてそれはすべて私たちの目の前にあり、いつでも触れることができる、ということそのものが、私の心をつかんで離さない。(中略)そして、だからこそ、この「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」語りは、美しいのだと思う。徹底的に世俗的で、徹底的に孤独で、徹底的に厖大なこのすばらしい語りたちの美しさは、一つひとつの語りが無意味であることによって可能になっているのである。』

朝日出版社@asahipress2025年5月23日出版社よりたとえば誰かが死んだ知らせを受けたとき、幸せな人生だったな、とか、波瀾万丈でかわいそうな人生だった、とか考えることがよくありますが、他人の人生なんて勝手に理解できるわけない。物語にして納得するのはラクだし簡単なことですが、もしかしたら世界を狭めているのかもしれません。 この本を読んだ後は、道に落ちている石ころが輝いて見える、いやそれも違います、石が「ただある」、そのことの驚きを感じることができる、そんな一冊だと思います。 著者の他の本では『街の人生』(勁草書房)も忘れることのできない一冊です。こちらもあわせておすすめします。

朝日出版社@asahipress2025年5月23日出版社よりたとえば誰かが死んだ知らせを受けたとき、幸せな人生だったな、とか、波瀾万丈でかわいそうな人生だった、とか考えることがよくありますが、他人の人生なんて勝手に理解できるわけない。物語にして納得するのはラクだし簡単なことですが、もしかしたら世界を狭めているのかもしれません。 この本を読んだ後は、道に落ちている石ころが輝いて見える、いやそれも違います、石が「ただある」、そのことの驚きを感じることができる、そんな一冊だと思います。 著者の他の本では『街の人生』(勁草書房)も忘れることのできない一冊です。こちらもあわせておすすめします。

socotsu@shelf_soya2025年5月17日読み終わった語り口がかなりしっくりくる。「手のひらのスイッチ」の幸せのイメージとされる規範の暴力、それに縛られて生きること、しかし一体どれだけ「個性的」でそこから規範から離れた「孤独」を選択できるかというエピソードが、自分が考えていることの延長にある話で、ここに読みたいことが書かれている、という気持ちになった。

socotsu@shelf_soya2025年5月17日読み終わった語り口がかなりしっくりくる。「手のひらのスイッチ」の幸せのイメージとされる規範の暴力、それに縛られて生きること、しかし一体どれだけ「個性的」でそこから規範から離れた「孤独」を選択できるかというエピソードが、自分が考えていることの延長にある話で、ここに読みたいことが書かれている、という気持ちになった。

とむ@tom_books2025年5月13日再読中読み始めてすぐ、数年前最初に読んだ時と明らかに感じ方が違うことに気づいてびっくりした。別人になったは言い過ぎだとしても、毎年ただ数字を増やしていっているだけではないんだなとこんなところで実感する。

とむ@tom_books2025年5月13日再読中読み始めてすぐ、数年前最初に読んだ時と明らかに感じ方が違うことに気づいてびっくりした。別人になったは言い過ぎだとしても、毎年ただ数字を増やしていっているだけではないんだなとこんなところで実感する。

リチ@richi2025年4月30日かつて読んだ心に残る文も多く、本が栞だらけになってしまった。孤独や、差別、暴力、幸せ、居場所、などなど、様々なことが、本を読み進める流れに乗って自然に考えが深まる気がする。こう書くと何か難しそうなのだが、全く難しくない(それは丁寧に言葉を尽くして書かれているからだ、と思った)、というところだ。

リチ@richi2025年4月30日かつて読んだ心に残る文も多く、本が栞だらけになってしまった。孤独や、差別、暴力、幸せ、居場所、などなど、様々なことが、本を読み進める流れに乗って自然に考えが深まる気がする。こう書くと何か難しそうなのだが、全く難しくない(それは丁寧に言葉を尽くして書かれているからだ、と思った)、というところだ。

こまつな@komatsuna_72025年4月29日読み終わった新幹線、地方のローカル電車内で読んだ。合ってた。 ラベルをなかったことにするのではなくて、「ラベルとともに生きる」のは、心の中の特に汚い感情と常に対峙し続けなくてはいけないし、その汚い感情の存在を常に認めなくてはいけないから、すごい辛いしみすぼらしいしむずかしい

こまつな@komatsuna_72025年4月29日読み終わった新幹線、地方のローカル電車内で読んだ。合ってた。 ラベルをなかったことにするのではなくて、「ラベルとともに生きる」のは、心の中の特に汚い感情と常に対峙し続けなくてはいけないし、その汚い感情の存在を常に認めなくてはいけないから、すごい辛いしみすぼらしいしむずかしい

はるのひ@harunohinouta2025年4月24日気になる読みたい買った去年の春にXで突然流れてきたかわいい子犬(ちくわちゃん)きっかけでフォローした社会学者の岸政彦先生。ご著書も気になってたけどここ数年読書欲が低めでなかなか手が伸びず…でも最初に読むならこの本がいいなと思ってた。読書熱が戻ってきたので満を持して購入。 ちなみに今年の1月に『文藝』2025春号に掲載されたエッセイ「犬は自転車」で初めて岸先生の文章に触れて、とてもよかったし好きな文体だったから他のご著書を読むのがさらに楽しみになった。

はるのひ@harunohinouta2025年4月24日気になる読みたい買った去年の春にXで突然流れてきたかわいい子犬(ちくわちゃん)きっかけでフォローした社会学者の岸政彦先生。ご著書も気になってたけどここ数年読書欲が低めでなかなか手が伸びず…でも最初に読むならこの本がいいなと思ってた。読書熱が戻ってきたので満を持して購入。 ちなみに今年の1月に『文藝』2025春号に掲載されたエッセイ「犬は自転車」で初めて岸先生の文章に触れて、とてもよかったし好きな文体だったから他のご著書を読むのがさらに楽しみになった。

清水美穂子@favoriteworks2025年3月29日かつて読んだ閉館後の図書館で、本の森を散歩する『ナイト ライブラリー』のイベント2回目。図書館員の気になる本のなかに、この本があった。 この本を読んだとき、心に残る話がたくさんあったのだけど 「幸せというものは、そこから排除される人びとを生み出すという意味で、同時に暴力的でもある」というのがハッとする言葉だった。でも、 「完全に個人的な、私だけの『良いもの』」なら、誰を排除することもないのだ。 なにかに傷ついたとき、黙ることも怒ることもできるけれど、笑うこともできる、というのもよかった。 それから、岸政彦さんの本を読むようになったのだったかな。

清水美穂子@favoriteworks2025年3月29日かつて読んだ閉館後の図書館で、本の森を散歩する『ナイト ライブラリー』のイベント2回目。図書館員の気になる本のなかに、この本があった。 この本を読んだとき、心に残る話がたくさんあったのだけど 「幸せというものは、そこから排除される人びとを生み出すという意味で、同時に暴力的でもある」というのがハッとする言葉だった。でも、 「完全に個人的な、私だけの『良いもの』」なら、誰を排除することもないのだ。 なにかに傷ついたとき、黙ることも怒ることもできるけれど、笑うこともできる、というのもよかった。 それから、岸政彦さんの本を読むようになったのだったかな。

五日@itkkti_19862025年3月26日買った読み終わった人生は断片的な出来事が連なってできている。一つ一つの断片からその人を読み解けるわけではないし、何があるわけでもない。それなのに著者の語りによってその断片は歪なまま乱反射して光る宝石のようにも見える不思議。とりあえず1/4ほど読んだ。 4.12 追記 なんでもない断片をかき集めた我々の人生は、「かけがえのないもの」でもなんでもない。しかし、なんでもないからこそ、投げ捨てたり、疎かにしたり、あり得ない判断をしてしまったりすることができるし、だからこそ得られる煌めきがあること。

五日@itkkti_19862025年3月26日買った読み終わった人生は断片的な出来事が連なってできている。一つ一つの断片からその人を読み解けるわけではないし、何があるわけでもない。それなのに著者の語りによってその断片は歪なまま乱反射して光る宝石のようにも見える不思議。とりあえず1/4ほど読んだ。 4.12 追記 なんでもない断片をかき集めた我々の人生は、「かけがえのないもの」でもなんでもない。しかし、なんでもないからこそ、投げ捨てたり、疎かにしたり、あり得ない判断をしてしまったりすることができるし、だからこそ得られる煌めきがあること。

Miharu@mhr0232025年3月15日読み終わった大切な本@ CHIENOWA・BOOK・STORE大学生の時図書館で借りてすごく良くて、いつか絶対買おうと思っていた本。地元の本屋さんで見つけて買った。素敵だなと思った装丁が鈴木成一デザイン室だった時の嬉しさ。 「ユッカに流れる時間」の話がなぜかとても印象に残っていてたまに思い出してしまう。

Miharu@mhr0232025年3月15日読み終わった大切な本@ CHIENOWA・BOOK・STORE大学生の時図書館で借りてすごく良くて、いつか絶対買おうと思っていた本。地元の本屋さんで見つけて買った。素敵だなと思った装丁が鈴木成一デザイン室だった時の嬉しさ。 「ユッカに流れる時間」の話がなぜかとても印象に残っていてたまに思い出してしまう。

amy@note_15812025年3月14日かつて読んだ感想この本に綴られている取り留めのない、ゆらゆらと揺蕩って流れているような誰かの日常の断片と岸先生の距離感がすごく心地よかった。いまはSNSで何かに対する意思や意見を表明することが求められていて、述べることの根拠や理由なども考えて一生懸命に140字や数百字に詰めることを構築しなければと切羽詰まっていたのだなあと思い知らされた。隙間というか余白のある場所というものが少なくなってきて、そういう場を脳内に作ってくれるような本は貴重だ

amy@note_15812025年3月14日かつて読んだ感想この本に綴られている取り留めのない、ゆらゆらと揺蕩って流れているような誰かの日常の断片と岸先生の距離感がすごく心地よかった。いまはSNSで何かに対する意思や意見を表明することが求められていて、述べることの根拠や理由なども考えて一生懸命に140字や数百字に詰めることを構築しなければと切羽詰まっていたのだなあと思い知らされた。隙間というか余白のある場所というものが少なくなってきて、そういう場を脳内に作ってくれるような本は貴重だ

アキ@aknmnr01412025年3月10日心に残る一節断片的な人生の記録を、それがそのままその人の人生だと、あるいは、それがそのままその人が属する集団の運命だと、一般化し全般化することは、ひとつの暴力である。

アキ@aknmnr01412025年3月10日心に残る一節断片的な人生の記録を、それがそのままその人の人生だと、あるいは、それがそのままその人が属する集団の運命だと、一般化し全般化することは、ひとつの暴力である。

夏海@72noumi2025年3月10日読み始めた読み終わった@ 自宅どっちがいいということではない、ただ〜というだけである。という言い方がたびたび出てくる。他人の話を多く聞けば聞くほど、理解しようと思えば思うほど、断言できないことばかり増えていく。疲れたときには、このくらい曖昧な言葉に救われることもある。

夏海@72noumi2025年3月10日読み始めた読み終わった@ 自宅どっちがいいということではない、ただ〜というだけである。という言い方がたびたび出てくる。他人の話を多く聞けば聞くほど、理解しようと思えば思うほど、断言できないことばかり増えていく。疲れたときには、このくらい曖昧な言葉に救われることもある。

comi_inu@pandarabun2025年3月7日かつて読んだオールタイムベストこれを読んだときに坂口安吾の『文学のふるさと』を思い出した。 「生存の孤独とか、我々のふるさとというものは、このようにむごたらしく、救いのないものでありましょうか。私は、いかにも、そのように、むごたらしく、救いのないものだと思います。(略)モラルがないということ自体がモラルであると同じように、救いがないということ自体が救いであります。 私は文学のふるさと、或いは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここから始まる――私は、そうも思います。」 文学になる以前の物語の断片、生存の孤独がここにはある。そしてその生々しさを真摯に集め、考える学者がこの世にいる。 この作品を読めば、ごく個人的で誰も知る由のない出来事たち、意識した瞬間に意味を持たなくなるような事柄たち、夥しい数の人間のひとりひとりの中に込められたとるに足らない物語たちの結晶体がわたしたちが生きるこの社会であるのだとよくわかる。 確かに社会学の本である。社会学の本でありながら、ああ人間って、人生ってそうだよなあとしみじみさせる一冊でもある。 道端に置かれた巨大なアロエの鉢に水をやるひとがいるのだと、そう考える時間をくれた作品だ。

comi_inu@pandarabun2025年3月7日かつて読んだオールタイムベストこれを読んだときに坂口安吾の『文学のふるさと』を思い出した。 「生存の孤独とか、我々のふるさとというものは、このようにむごたらしく、救いのないものでありましょうか。私は、いかにも、そのように、むごたらしく、救いのないものだと思います。(略)モラルがないということ自体がモラルであると同じように、救いがないということ自体が救いであります。 私は文学のふるさと、或いは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここから始まる――私は、そうも思います。」 文学になる以前の物語の断片、生存の孤独がここにはある。そしてその生々しさを真摯に集め、考える学者がこの世にいる。 この作品を読めば、ごく個人的で誰も知る由のない出来事たち、意識した瞬間に意味を持たなくなるような事柄たち、夥しい数の人間のひとりひとりの中に込められたとるに足らない物語たちの結晶体がわたしたちが生きるこの社会であるのだとよくわかる。 確かに社会学の本である。社会学の本でありながら、ああ人間って、人生ってそうだよなあとしみじみさせる一冊でもある。 道端に置かれた巨大なアロエの鉢に水をやるひとがいるのだと、そう考える時間をくれた作品だ。

renterao@_balaclava_mag2025年3月6日読み終わったとある日、諸事情で家に入れなくなってしまった。 読書しながら開錠を待とうと入ったのは、正月の夜、人が多くも少なくもないファミレス。 シチュエーションは、言い過ぎかもしれないが、この本のささやかな感動と運命じみたリンクを感じた。 という思い出も含めて、良い本。

renterao@_balaclava_mag2025年3月6日読み終わったとある日、諸事情で家に入れなくなってしまった。 読書しながら開錠を待とうと入ったのは、正月の夜、人が多くも少なくもないファミレス。 シチュエーションは、言い過ぎかもしれないが、この本のささやかな感動と運命じみたリンクを感じた。 という思い出も含めて、良い本。

白川みどり@midorishi_2024年8月27日かつて読んだ優しさってなんだろうってずっと考えてた。この本かもしれないと思った。岸さんは「ほんとうにどうしていいか分からない」と言う。暗い海の中を潜りながら、揺れ惑う。正しさとか普通とか幸せとか、そういった規範から排除されてしまう人々のことも、その規範の中で生きている人々のことも、誰のことも置いていかない。

白川みどり@midorishi_2024年8月27日かつて読んだ優しさってなんだろうってずっと考えてた。この本かもしれないと思った。岸さんは「ほんとうにどうしていいか分からない」と言う。暗い海の中を潜りながら、揺れ惑う。正しさとか普通とか幸せとか、そういった規範から排除されてしまう人々のことも、その規範の中で生きている人々のことも、誰のことも置いていかない。

空気@lumemolle2023年4月8日徹底的に世俗的で、徹底的に孤独で、徹底的に厖大なこのすばらしい語りたちの美しさは、一つひとつの語りが無意味であることによって可能になっているのである。p39 「被害者」のようなものになっていく。〜「抵抗者」になっている。不謹慎な笑いは、人間の自由というもののひとつの象徴的なあらわれである。p101 そもそも幸せというものは、もっとありきたりな、つまらないものなのではないだろうか。p116 自分のなかには何が入っているのだろう、と思ってのぞきこんでみても、自分のなかには何も、たいしたものははいっていない。ただ、そこには、いままでの人生でかきあつめた断片的ながらくたが、それぞれつながりも必然性も、あるいは意味さえもなく、静かに転がっているだけだ。p193

空気@lumemolle2023年4月8日徹底的に世俗的で、徹底的に孤独で、徹底的に厖大なこのすばらしい語りたちの美しさは、一つひとつの語りが無意味であることによって可能になっているのである。p39 「被害者」のようなものになっていく。〜「抵抗者」になっている。不謹慎な笑いは、人間の自由というもののひとつの象徴的なあらわれである。p101 そもそも幸せというものは、もっとありきたりな、つまらないものなのではないだろうか。p116 自分のなかには何が入っているのだろう、と思ってのぞきこんでみても、自分のなかには何も、たいしたものははいっていない。ただ、そこには、いままでの人生でかきあつめた断片的ながらくたが、それぞれつながりも必然性も、あるいは意味さえもなく、静かに転がっているだけだ。p193

多湖@BADDREAM1900年1月1日読み終わったかつて読んだ■ たしか、オモコロの原宿さんがおすすめしていて、その紹介に惹かれて手に取った本。結果、読んでめちゃくちゃ良かった。読めて本当に良かった、って思うくらい、好きな本だった。 ■ 自分の話だけど、この本を読んでいた時節、私はちょうど仕事で心身の調子を崩してしまい休職をしていた。この本が私の心に刺さったことには、もしかしたらそのタイミングも相まってのことかもしれない。 私はこの本を読んで、他者の人生をこんなにつぶさに・大切に・慎重に、見つめるひとみを持つ人間がいるんだ…… ということに、感動をしたと思う。こんな人がいるんだ、ってことになんならちょっと救われた… くらいの感想もある。 それほどの感動が私にはあったから、タイミングも相まって、だったのかな〜〜と思うことをしている。どちらにしても、素晴らしい本です。大好き。

多湖@BADDREAM1900年1月1日読み終わったかつて読んだ■ たしか、オモコロの原宿さんがおすすめしていて、その紹介に惹かれて手に取った本。結果、読んでめちゃくちゃ良かった。読めて本当に良かった、って思うくらい、好きな本だった。 ■ 自分の話だけど、この本を読んでいた時節、私はちょうど仕事で心身の調子を崩してしまい休職をしていた。この本が私の心に刺さったことには、もしかしたらそのタイミングも相まってのことかもしれない。 私はこの本を読んで、他者の人生をこんなにつぶさに・大切に・慎重に、見つめるひとみを持つ人間がいるんだ…… ということに、感動をしたと思う。こんな人がいるんだ、ってことになんならちょっと救われた… くらいの感想もある。 それほどの感動が私にはあったから、タイミングも相まって、だったのかな〜〜と思うことをしている。どちらにしても、素晴らしい本です。大好き。