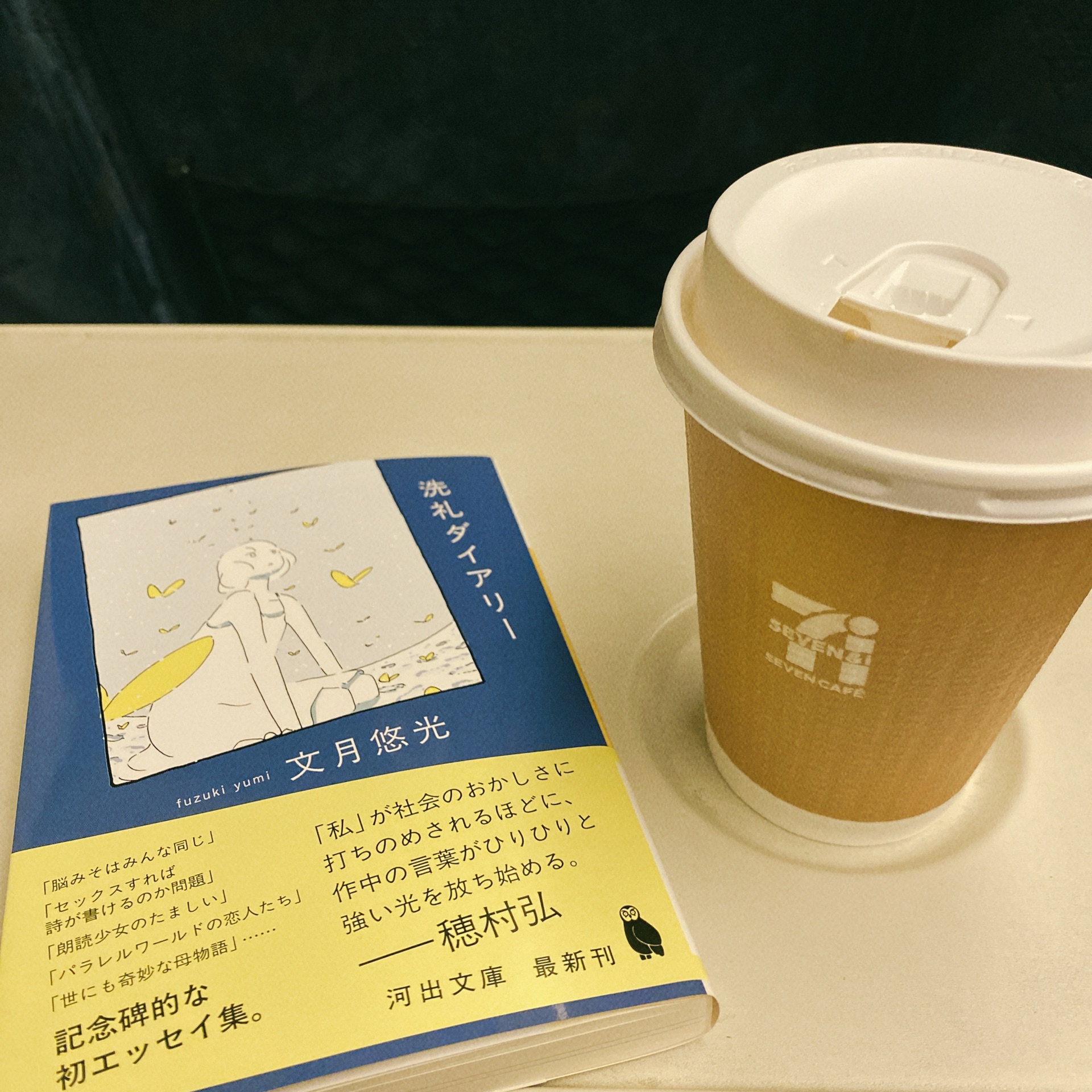

洗礼ダイアリー

37件の記録

タラコ@tokimeki_kirakira2026年1月6日読み終わった2010年代に書かれたエッセイ。当時20代だった著者の大人になれなさ、社会と自分とのひずみ、みたいなものが描かれている。現在20代半ばの私が読むと、わかるという共感や全く体験したことのない世界、今後私に待ち受けているであろう出来事、わかるとわからないの間で、寄り添ってくれるような本だと思った。 世界はちょっと10年代の頃より良くなったね、とも思えた。夜中布団の中でくるまって読んだ。

タラコ@tokimeki_kirakira2026年1月6日読み終わった2010年代に書かれたエッセイ。当時20代だった著者の大人になれなさ、社会と自分とのひずみ、みたいなものが描かれている。現在20代半ばの私が読むと、わかるという共感や全く体験したことのない世界、今後私に待ち受けているであろう出来事、わかるとわからないの間で、寄り添ってくれるような本だと思った。 世界はちょっと10年代の頃より良くなったね、とも思えた。夜中布団の中でくるまって読んだ。

停好@ODAQ2026年1月1日読み終わった「生きてる詩人っているんですね!」で始まるエッセイ集。ちゃんと人間関係の悩みを抱えて生きてる。あとがきで想定されてた読者層だったので、ああこういう生きづらさを持っててもいいのかと安心した。

停好@ODAQ2026年1月1日読み終わった「生きてる詩人っているんですね!」で始まるエッセイ集。ちゃんと人間関係の悩みを抱えて生きてる。あとがきで想定されてた読者層だったので、ああこういう生きづらさを持っててもいいのかと安心した。 harami@msk4062025年11月4日未熟な20代、悩んで沈んだり行き場のない感情に振り回されたりと文月さんの感情が赤裸々に綴られていた。かっこわるい自分をここまで書けるなあと感心もしたけど、社会の不条理や違和感への抵抗とも読み取れる場面はこちらも痛みを感じながら読み応えがあった。ネタ的なおもしろさと文学的な表現のバランスがちょうど良い。「かわいい」に対しての消費、差別的な考えは興味深かった。

harami@msk4062025年11月4日未熟な20代、悩んで沈んだり行き場のない感情に振り回されたりと文月さんの感情が赤裸々に綴られていた。かっこわるい自分をここまで書けるなあと感心もしたけど、社会の不条理や違和感への抵抗とも読み取れる場面はこちらも痛みを感じながら読み応えがあった。ネタ的なおもしろさと文学的な表現のバランスがちょうど良い。「かわいい」に対しての消費、差別的な考えは興味深かった。

おいしいごはん@Palfa0462025年11月3日読み終わった詩人が書く、〈平凡で垢抜けない私〉の記録。文章の言い回しの妙にわくわくしながらも、その内容はびっくりするほど素直な生活の感覚であり、社会との摩擦のうちに起きる〈洗礼〉の記録だったと思う。 穂村弘さんが解説で語るように、この〈洗礼〉は言葉からイメージするような清いものでも社会の厳しさと呼ばれるものでもなく、むしろ社会のおかしさと言えるようなものだった。それは誰かが自分の行為を肯定する時に使われる、あるいは文月さん自身が納得するために使われる「社会の厳しさ」と言ってもいいのではないかと思うようなものだった。 文庫版では、単行本の元となる連載から時間が経っていることもあり、「セックスすれば詩が書けるのか問題」への追記がなされている。個人的にはこれがすごく新鮮で、時代の変化などと共に文月さん自身の考えの変化も感じられたし、昔の自身の発信に対する責任感のようなものも感じた。 最後に収められている「祖母の膝」は他の話以上に私個人の記憶と重ねながら読んだ。自身や他者の「老い」の問題は本当に目を逸らしたいものだが、それでも事実からは逃げることができない。 “人は一人では生きられない。一人で生きさせてはもらえない。周りの手を煩わせ、周りに絶えず煩わされる。そのことを苦痛にも喜びにも感じながら、人は悠々と生きるのだ。”(p.215)

おいしいごはん@Palfa0462025年11月3日読み終わった詩人が書く、〈平凡で垢抜けない私〉の記録。文章の言い回しの妙にわくわくしながらも、その内容はびっくりするほど素直な生活の感覚であり、社会との摩擦のうちに起きる〈洗礼〉の記録だったと思う。 穂村弘さんが解説で語るように、この〈洗礼〉は言葉からイメージするような清いものでも社会の厳しさと呼ばれるものでもなく、むしろ社会のおかしさと言えるようなものだった。それは誰かが自分の行為を肯定する時に使われる、あるいは文月さん自身が納得するために使われる「社会の厳しさ」と言ってもいいのではないかと思うようなものだった。 文庫版では、単行本の元となる連載から時間が経っていることもあり、「セックスすれば詩が書けるのか問題」への追記がなされている。個人的にはこれがすごく新鮮で、時代の変化などと共に文月さん自身の考えの変化も感じられたし、昔の自身の発信に対する責任感のようなものも感じた。 最後に収められている「祖母の膝」は他の話以上に私個人の記憶と重ねながら読んだ。自身や他者の「老い」の問題は本当に目を逸らしたいものだが、それでも事実からは逃げることができない。 “人は一人では生きられない。一人で生きさせてはもらえない。周りの手を煩わせ、周りに絶えず煩わされる。そのことを苦痛にも喜びにも感じながら、人は悠々と生きるのだ。”(p.215)

nogi@mitsu_read2025年10月17日読み終わったああ、ああー、と頷いたり共感したり、あのころは、これが当たり前だったよね、と思ったり、公園で詩を朗読できるひとが学校ではこんなふうになってしまう、ということに、さまざまなものを思ったり、した やっぱり「セックスすれば詩が書けるのか問題」がいちばん印象的だったけど「祖母の膝」には思うところが多くあり新幹線で読みながら涙ぐんだ どんなにひとりが好きでひとりが気楽でひとりで生きてると思っていても 「一人で生きさせてはもらえない。周りの手を煩わせ、周りに絶えず煩わされる。そのことを苦痛にも歓びにも感じながら、人は悠々と生きるのだ。」(p215)

nogi@mitsu_read2025年10月17日読み終わったああ、ああー、と頷いたり共感したり、あのころは、これが当たり前だったよね、と思ったり、公園で詩を朗読できるひとが学校ではこんなふうになってしまう、ということに、さまざまなものを思ったり、した やっぱり「セックスすれば詩が書けるのか問題」がいちばん印象的だったけど「祖母の膝」には思うところが多くあり新幹線で読みながら涙ぐんだ どんなにひとりが好きでひとりが気楽でひとりで生きてると思っていても 「一人で生きさせてはもらえない。周りの手を煩わせ、周りに絶えず煩わされる。そのことを苦痛にも歓びにも感じながら、人は悠々と生きるのだ。」(p215)

いっちー@icchii3172025年9月7日気になる借りてきた『物語は世界を救うのか』の千野帽子さんの記事に載っていた著者の方。 なぜかハラスメント加害者を擁護してしまう人の「精神構造」(現代メディア) https://gendai.media/articles/-/56595 以下引用 文月さんは大卒後の進路をどうしようかと思っていた時期、アート系の大学院を訪問した。〈そこでは、芸術系の研究活動として小説や戯曲、批評の執筆が認められていた〉が、そこの男性教授は 〈詩はアートではない。この学校では誰も〔…〕詩に関心はないよ〉〈あなたのやっていることは〔…〕この学校に要らないよ〉 と頭ごなしに否定し、学生の作品の写真を見せて、 〈島に自分で穴を掘って、土壁を作ったんだ。こんなの、彼のほかに誰も作れない。新しいでしょう?〉 と言った。文月さんは〈その場でボロボロ泣いた。同時に、ここは私の居るべき場所ではない、とはっきりと悟った〉(「セックスすれば詩が書けるのか問題」)。 後年、〈文化系で、普段は至って大人しい〉〈三〇代のアート系の編集者たち〉にこのことを話すと、つぎのように返された。 〈「そんなことで心折れてるんですか? 文月さん、弱いですね!」 「その人を見返すくらいのものを作ったらいいじゃない。作品で見返してやりなよ」 矢継ぎ早にそう言われて、とても驚いた。彼らの台詞は、まるで熱血スポ根漫画の一場面から引っ張ってきたようだ〉 ---- セックスすれば詩が書けるのか問題、が載ってたので借りたんだった。

いっちー@icchii3172025年9月7日気になる借りてきた『物語は世界を救うのか』の千野帽子さんの記事に載っていた著者の方。 なぜかハラスメント加害者を擁護してしまう人の「精神構造」(現代メディア) https://gendai.media/articles/-/56595 以下引用 文月さんは大卒後の進路をどうしようかと思っていた時期、アート系の大学院を訪問した。〈そこでは、芸術系の研究活動として小説や戯曲、批評の執筆が認められていた〉が、そこの男性教授は 〈詩はアートではない。この学校では誰も〔…〕詩に関心はないよ〉〈あなたのやっていることは〔…〕この学校に要らないよ〉 と頭ごなしに否定し、学生の作品の写真を見せて、 〈島に自分で穴を掘って、土壁を作ったんだ。こんなの、彼のほかに誰も作れない。新しいでしょう?〉 と言った。文月さんは〈その場でボロボロ泣いた。同時に、ここは私の居るべき場所ではない、とはっきりと悟った〉(「セックスすれば詩が書けるのか問題」)。 後年、〈文化系で、普段は至って大人しい〉〈三〇代のアート系の編集者たち〉にこのことを話すと、つぎのように返された。 〈「そんなことで心折れてるんですか? 文月さん、弱いですね!」 「その人を見返すくらいのものを作ったらいいじゃない。作品で見返してやりなよ」 矢継ぎ早にそう言われて、とても驚いた。彼らの台詞は、まるで熱血スポ根漫画の一場面から引っ張ってきたようだ〉 ---- セックスすれば詩が書けるのか問題、が載ってたので借りたんだった。

織@_sola_ni_ne2025年9月7日旅先で買った梅田店で。来店の経緯として、「全国ご当地おみやげブックカバー」という企画を知る→全種めちゃかわとくに関西やばすぎ→万博行きが急遽決まる、翌日は1人で半日フリー→本を買ってカバーをもらおう!!ということで、大阪の地で文庫を複数買いする女が爆誕。

織@_sola_ni_ne2025年9月7日旅先で買った梅田店で。来店の経緯として、「全国ご当地おみやげブックカバー」という企画を知る→全種めちゃかわとくに関西やばすぎ→万博行きが急遽決まる、翌日は1人で半日フリー→本を買ってカバーをもらおう!!ということで、大阪の地で文庫を複数買いする女が爆誕。 いっちー@icchii3172025年9月7日ちょっと読んだ穂村弘さんに「それを書けば良いじゃん」と言われて書いた「脳みそはみんな同じ」の中の“詩人”考察、面白い。何人か周りに“生きてる”詩人がいるので、その人のことを想像しながら読んだ。 「セックスすれば詩が書けるのか問題」の中に、信田さよ子さんと斎藤環さんとの対談が引用されていた。男性は身体性が限りなく薄い。だからこそ「初めて男性性を意識したのは、妻にプロポーズした時なんですよ!」なんて言葉が飛び出すというわけなのか。

いっちー@icchii3172025年9月7日ちょっと読んだ穂村弘さんに「それを書けば良いじゃん」と言われて書いた「脳みそはみんな同じ」の中の“詩人”考察、面白い。何人か周りに“生きてる”詩人がいるので、その人のことを想像しながら読んだ。 「セックスすれば詩が書けるのか問題」の中に、信田さよ子さんと斎藤環さんとの対談が引用されていた。男性は身体性が限りなく薄い。だからこそ「初めて男性性を意識したのは、妻にプロポーズした時なんですよ!」なんて言葉が飛び出すというわけなのか。