忙しい人のための美術館の歩き方

104件の記録

アンサンブル@reads_suginaminami2026年2月7日読み終わった@ 誠品生活日本橋著書が提案する「フォースプレイスとしての美術館」、すでに実践していました。 三宅香帆さんのベストセラー「忙しい人はなぜ。。。」の美術館版と言える面もあるかな、などと思いながら、読んでいて大変心地良さを感じました。 今度の祝日には美術館に行く予定。

アンサンブル@reads_suginaminami2026年2月7日読み終わった@ 誠品生活日本橋著書が提案する「フォースプレイスとしての美術館」、すでに実践していました。 三宅香帆さんのベストセラー「忙しい人はなぜ。。。」の美術館版と言える面もあるかな、などと思いながら、読んでいて大変心地良さを感じました。 今度の祝日には美術館に行く予定。- 本野@book_no2026年2月1日読み終わった借りてきたコスパ、タイパが当たり前の時代に、学芸員が美術館に行くことの意味、経験から体験へ変えることの大切さが伝えられていた。 コロナ禍前後での美術館の変遷や今ならではの取り組みなどが分かりやすくまとめられて良かった。 美術館の楽しみ方が知りたい方におすすめ 日本の展覧会の歴史が面白いのと これまで感じた現象と似た「異化効果」という名前がつけられていることが知れたのは大きいと思う。別件になるが仕事では可処分時間が前より増えているがそれを自覚していなかったと気付かされた。 久々に本1冊目通せてよかった〜!!

- くまぽん@kumawahonyomu2026年1月17日読み終わった美術館ノートは自分のために作っているけど、あくまで自分で読み返すだけ。発信するという一歩も踏み出してみようかな。美術館を介した交友関係が欲しいと思ってたので…

紺@hatopoppo2026年1月10日読み終わった美術館の楽しみ方や意義に関して易しく解説してくれる新書。 企画展を観に行くときに、自分は順路に沿って作品と解説文を順々に追う見方をしていたが、たしかに中盤以降は脳が疲れてへとへとになってしまっていた。まずはぐるっと一巡して、気になったところに集中して鑑賞するという方法を試してみたい。

紺@hatopoppo2026年1月10日読み終わった美術館の楽しみ方や意義に関して易しく解説してくれる新書。 企画展を観に行くときに、自分は順路に沿って作品と解説文を順々に追う見方をしていたが、たしかに中盤以降は脳が疲れてへとへとになってしまっていた。まずはぐるっと一巡して、気になったところに集中して鑑賞するという方法を試してみたい。

ももか@peach1292026年1月6日読み終わった良書〜〜!(上から目線) 著者が「5章がメインだから、そこだけ読めば手っ取り早いけれど、できれば前章も読んで欲しい…」と書いていたが、そんなに謙虚にならなくていいのに!と思った。笑 1〜4章、いろいろ考えさせられておもしろいし、ここをじっくり読めるかということこそが、このダイパ/コスパ時代に、現役世代が美術館を楽しめるかどうか(本書のテーマ)にかかっているように思う。メディアや企業が展覧会事業するのは日本特有って話とかおもしろかった。 わたしは美術館はそんなに行かないけれど、美術館に行かないという現役世代が美術館にわざわざ足を運ぶ理由や、足を運んだ時に得られるであろうこと、著者が訴えたいことなど、いろいろとピアノと重ねて読んだ。自分が、わざわざ時間を割いて、1円にもならないピアノを練習して弾いてるのとか、そこから得られることとか…同じだよなぁ、わかるわかる!と共感していいのか分かんないけど共感した。 文脈だけ読んだら、この本、読書をする人だけが辿り着ける場所(齋藤孝)とか、なぜはた(三宅香帆)と同じようなこと言ってるかも…?とも思った。 ちなみにどうでもいいけど、なぜか勝手に著者を女性だと思い込んで読んでいた。途中で「なんか文体が男性っぽいな…?」と思い始めて、その後「妻が」と出てきて、あ、男性(夫)だったのか、となった。 とにかく、美術館に行きたくなったよ!!

ももか@peach1292026年1月6日読み終わった良書〜〜!(上から目線) 著者が「5章がメインだから、そこだけ読めば手っ取り早いけれど、できれば前章も読んで欲しい…」と書いていたが、そんなに謙虚にならなくていいのに!と思った。笑 1〜4章、いろいろ考えさせられておもしろいし、ここをじっくり読めるかということこそが、このダイパ/コスパ時代に、現役世代が美術館を楽しめるかどうか(本書のテーマ)にかかっているように思う。メディアや企業が展覧会事業するのは日本特有って話とかおもしろかった。 わたしは美術館はそんなに行かないけれど、美術館に行かないという現役世代が美術館にわざわざ足を運ぶ理由や、足を運んだ時に得られるであろうこと、著者が訴えたいことなど、いろいろとピアノと重ねて読んだ。自分が、わざわざ時間を割いて、1円にもならないピアノを練習して弾いてるのとか、そこから得られることとか…同じだよなぁ、わかるわかる!と共感していいのか分かんないけど共感した。 文脈だけ読んだら、この本、読書をする人だけが辿り着ける場所(齋藤孝)とか、なぜはた(三宅香帆)と同じようなこと言ってるかも…?とも思った。 ちなみにどうでもいいけど、なぜか勝手に著者を女性だと思い込んで読んでいた。途中で「なんか文体が男性っぽいな…?」と思い始めて、その後「妻が」と出てきて、あ、男性(夫)だったのか、となった。 とにかく、美術館に行きたくなったよ!!

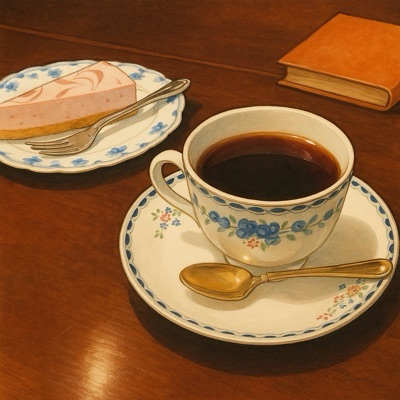

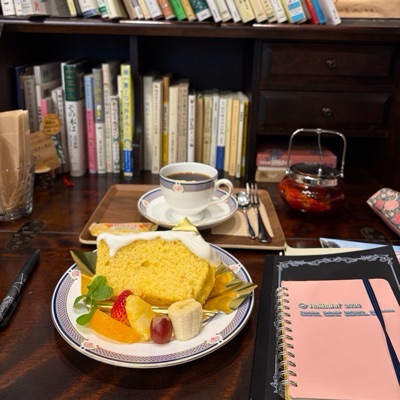

ももか@peach1292026年1月5日読み始めた「わたしは他の人が休んでいる三が日に働いたから、今日はお仕事はお休みなのよ。」と、さも当然の顔をつくってカフェで本を読む。本当のところは、年始の休暇がまだ終わらないだけ。7日まで。 そろそろ働きたいとすら思う……。 クリムトの新書サイズブックカバーほんとにかわいい! ここのカフェ、バラ4がずっと流れている♩

ももか@peach1292026年1月5日読み始めた「わたしは他の人が休んでいる三が日に働いたから、今日はお仕事はお休みなのよ。」と、さも当然の顔をつくってカフェで本を読む。本当のところは、年始の休暇がまだ終わらないだけ。7日まで。 そろそろ働きたいとすら思う……。 クリムトの新書サイズブックカバーほんとにかわいい! ここのカフェ、バラ4がずっと流れている♩

- 葵@lemonade272026年1月1日読み終わった@ 自宅美術館に行くときは、メモ帳と鉛筆を持っていこう。 そう、読み終わった後思いました。 ここ2、3年有名な展覧会に足を運んでおり、そろそろ、美術知識を学びたいと思っていました。 たまたま入った書店で、気になったので読んでみました。 美術館の概略、コロナ前後での美術館を取り巻く環境の全体像を学びつつ、なぜ美術館に行くのか、どういうメリットがあるのかが伝わってきました。 私の周りには美術館に行く人はほぼ皆無なので、そんな人達にもぜひ読んで欲しいです。 私のように、興味がある人も読むとメモ帳と鉛筆を持って感想を書き留め、発信したくなると思います。

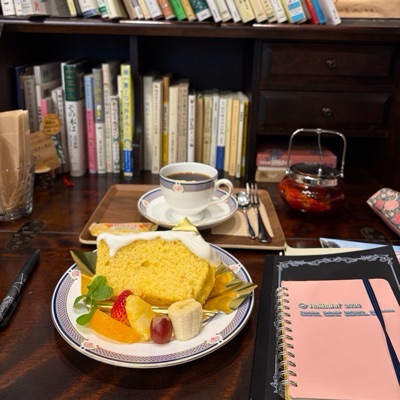

いこ@ico-warabi2025年12月22日買った読み終わった@ 電車美術館巡りを普段しない人もする人にも読んでいただきたい一冊。 タイパ重視で疲れた人の道標になってくれるといいなと願って。 ゆったりとした美術館の時間を自分はこれからも愛していきたいです。 長めの感想は→ https://booklog.jp/users/shomi712/archives/1/4480076972

いこ@ico-warabi2025年12月22日買った読み終わった@ 電車美術館巡りを普段しない人もする人にも読んでいただきたい一冊。 タイパ重視で疲れた人の道標になってくれるといいなと願って。 ゆったりとした美術館の時間を自分はこれからも愛していきたいです。 長めの感想は→ https://booklog.jp/users/shomi712/archives/1/4480076972

- 風@8ash_62025年12月8日読み終わったメモをとりながらの鑑賞、感想を書いた企画展、たしかに今でも記憶に残っているなぁと思った。 作品を目の前にしたその時の感動は覚えていても、これから美術館に訪れるたびに忘れていく、今までの細かな感想も出てきそうだと悲しくなった。 美術館に行った後は、余韻に浸りながら自分の言葉で感動を表現して残すようにしていきたい。

六輪花@rokurinka2025年12月3日読み終わった図書館本読んでみたかった本を読む。現役世代はあまり美術館に行かないらしい⋯。私は美術館に行く現役世代なので、昨日はサントリー美術館に行ったけどね(^_-)-☆noteに何か書けるといいよね。

六輪花@rokurinka2025年12月3日読み終わった図書館本読んでみたかった本を読む。現役世代はあまり美術館に行かないらしい⋯。私は美術館に行く現役世代なので、昨日はサントリー美術館に行ったけどね(^_-)-☆noteに何か書けるといいよね。 雨のち晴れ@kotaro2025年11月23日読み終わった@ 自宅『忙しい人のための美術館の歩き方』(ちいさな美術館の学芸員 著)読了。 なるほど。30~50代が美術館に行かなくなっている理由は「タイパの真逆にある場所」だから。 美術館は、作品観賞を通し心地よい刺激を受けながら自分と向き合える「フォースプレイス」。

雨のち晴れ@kotaro2025年11月23日読み終わった@ 自宅『忙しい人のための美術館の歩き方』(ちいさな美術館の学芸員 著)読了。 なるほど。30~50代が美術館に行かなくなっている理由は「タイパの真逆にある場所」だから。 美術館は、作品観賞を通し心地よい刺激を受けながら自分と向き合える「フォースプレイス」。

苳@ortensia2025年10月9日買った読み終わった美術館の変遷や心理学視点から見たアート鑑賞など、様々なテーマで話が拡がっていき興味深かったです。著者の他の本も読んでみたいな〜〜と書店に行きたい気持ちがむくむく膨らみます。 次回美術館に行く際にはメモを取りアウトプットしてみようかな。

苳@ortensia2025年10月9日買った読み終わった美術館の変遷や心理学視点から見たアート鑑賞など、様々なテーマで話が拡がっていき興味深かったです。著者の他の本も読んでみたいな〜〜と書店に行きたい気持ちがむくむく膨らみます。 次回美術館に行く際にはメモを取りアウトプットしてみようかな。

Mei@maple_uqu62025年10月5日読み終わったKindleサクッと読めた。 マスメディアが展覧会の企画運営に携わるのは日本独特のことであり、その背景は日本と海外の展覧会の成立ちの違いからであるという点は、面白いなと思った。 美術館の楽しみ方として、メモを取り、アウトプットをすることが書かれているが、美術館に限らず、まず(人の感想を見るよりも前に)ざっとでも自分の感想を自分で言語化するのは何においても重要だと改めて思った。「大半の人は自分の気持ちが言語化されるのが心地よい」から、漫然と他人の感想やレビューを読むというのは本当にその通り。私も映画や本を読んだあとに人の感想を読むのが好きだけど、読んでいるうちに自分の考えかそうでないかが分からなくなってきてしまうから、自分の言葉で語るということを意識付けたい。「鑑賞する側も作品から何を感じるかの自由がある」という言葉に勇気づけられた。 「作品を通じて、作家の目、世界を見る視点とシンクロすることになる」、「アーティストの視覚や感性の何割かが私たちの中にインストールされ、私たちの目は変化して」いくというのは、読書もそれに近いものがあるように感じた。 美術鑑賞ではまだそんな経験ができていない気がするので、また美術館にも行きたいと思う。

Mei@maple_uqu62025年10月5日読み終わったKindleサクッと読めた。 マスメディアが展覧会の企画運営に携わるのは日本独特のことであり、その背景は日本と海外の展覧会の成立ちの違いからであるという点は、面白いなと思った。 美術館の楽しみ方として、メモを取り、アウトプットをすることが書かれているが、美術館に限らず、まず(人の感想を見るよりも前に)ざっとでも自分の感想を自分で言語化するのは何においても重要だと改めて思った。「大半の人は自分の気持ちが言語化されるのが心地よい」から、漫然と他人の感想やレビューを読むというのは本当にその通り。私も映画や本を読んだあとに人の感想を読むのが好きだけど、読んでいるうちに自分の考えかそうでないかが分からなくなってきてしまうから、自分の言葉で語るということを意識付けたい。「鑑賞する側も作品から何を感じるかの自由がある」という言葉に勇気づけられた。 「作品を通じて、作家の目、世界を見る視点とシンクロすることになる」、「アーティストの視覚や感性の何割かが私たちの中にインストールされ、私たちの目は変化して」いくというのは、読書もそれに近いものがあるように感じた。 美術鑑賞ではまだそんな経験ができていない気がするので、また美術館にも行きたいと思う。

苳@ortensia2025年9月28日買った読んでるわたしは美術館に行くことが好きだ。 好みの展示を観ることは勿論、建築や空間の作り方も興味深いので、ちょっとした非日常を送るには美術館はぴったりだなと思う。 けれど、生活に追われ様々なことがタイパ重視になってしまう…そんな中に見つけた救いの書。学芸員の視点から見た美術館についてのことが読みやすくまとめてあります。

苳@ortensia2025年9月28日買った読んでるわたしは美術館に行くことが好きだ。 好みの展示を観ることは勿論、建築や空間の作り方も興味深いので、ちょっとした非日常を送るには美術館はぴったりだなと思う。 けれど、生活に追われ様々なことがタイパ重視になってしまう…そんな中に見つけた救いの書。学芸員の視点から見た美術館についてのことが読みやすくまとめてあります。

にどね@h_booklog2025年9月27日読み終わった以前読んだ『学芸員しか知らない美術館が楽しくなる話』がとても面白くタメになったので、こちらもかなり楽しみに読みました。 美術館を訪れる人の割合を年代別に調べてみると、30代〜50代の働き世代が美術館へ足を運んでいないことがわかる。 美術館へ行かない理由としては「興味がない」や「見たい展示がない」などがあるが、そのなかのひとつに「時間がない」がある。 しかし、働き方改革により平均労働時間は減少し、余暇時間は増加している。 果たして本当に「時間がない」のだろうか。 働き世代がいちばん美術館へ足を運ばないのに、アートや美術を冠したビジネス本が続々と刊行されている矛盾。(今や美術はビジネスマンに必須の教養なのだそう) 「すぐ分かる」系書籍やYouTubeなどの解説動画などで「待つ」ということへの耐性がどんどん低下し、一定の時間の中でどれだけ効率よく行動できるかというタイパ志向が浸透。 短尺動画や音声メディアが量産され、空き時間に常に「何かしている」と満たされるタイパ意識。 その受動的なタイパ志向により、自発的な行動のハードルが上がってしまうという弊害。 等々… 「時間がない」を深掘り・分析することで見えてくるコスパ・タイパの呪縛にただただ頷くばかり。 読書家の方たちはおそらくタイパ志向はそこまで強くないのでは?と勝手に思っているのだけれど(ちなみにわたしは観てると疲れるのでほとんどYouTube観ません)、どんどんタイパ志向が強まる現代人に危機感を感じてしまう。 上記以外にも美術館の変遷や、現代の美術館の新たな取り組み、美術館での鑑賞の仕方のアドバイスなどが書かれていて、読みやすいのに読み応え抜群の今回も素晴らしい一冊でした。

にどね@h_booklog2025年9月27日読み終わった以前読んだ『学芸員しか知らない美術館が楽しくなる話』がとても面白くタメになったので、こちらもかなり楽しみに読みました。 美術館を訪れる人の割合を年代別に調べてみると、30代〜50代の働き世代が美術館へ足を運んでいないことがわかる。 美術館へ行かない理由としては「興味がない」や「見たい展示がない」などがあるが、そのなかのひとつに「時間がない」がある。 しかし、働き方改革により平均労働時間は減少し、余暇時間は増加している。 果たして本当に「時間がない」のだろうか。 働き世代がいちばん美術館へ足を運ばないのに、アートや美術を冠したビジネス本が続々と刊行されている矛盾。(今や美術はビジネスマンに必須の教養なのだそう) 「すぐ分かる」系書籍やYouTubeなどの解説動画などで「待つ」ということへの耐性がどんどん低下し、一定の時間の中でどれだけ効率よく行動できるかというタイパ志向が浸透。 短尺動画や音声メディアが量産され、空き時間に常に「何かしている」と満たされるタイパ意識。 その受動的なタイパ志向により、自発的な行動のハードルが上がってしまうという弊害。 等々… 「時間がない」を深掘り・分析することで見えてくるコスパ・タイパの呪縛にただただ頷くばかり。 読書家の方たちはおそらくタイパ志向はそこまで強くないのでは?と勝手に思っているのだけれど(ちなみにわたしは観てると疲れるのでほとんどYouTube観ません)、どんどんタイパ志向が強まる現代人に危機感を感じてしまう。 上記以外にも美術館の変遷や、現代の美術館の新たな取り組み、美術館での鑑賞の仕方のアドバイスなどが書かれていて、読みやすいのに読み応え抜群の今回も素晴らしい一冊でした。

hayata@hayata2025年9月26日読み終わったおもろかった。ちくま新書、note 書いてる人よく出るイメージあるけどこの人もそう。書籍の本旨とはズレるけど、美術館の歴史と成り立ち、今置かれている状況についての解説が個人的には一番学びになった

hayata@hayata2025年9月26日読み終わったおもろかった。ちくま新書、note 書いてる人よく出るイメージあるけどこの人もそう。書籍の本旨とはズレるけど、美術館の歴史と成り立ち、今置かれている状況についての解説が個人的には一番学びになった

- そう@saw_12025年8月24日読み終わった美術館に行く理由って確かに特にないかもしれない。 可処分所得時間があって読書がしたいのにxをつい見てしまう、そんな私にぴったりな本でした。 学芸員の視点から美術館に通うにはどうしたらいいかを書いた本。 ずっと発信をしたいしたいと言いつつ何もできない私には刺さる本でした。

1neko.@ichineko112025年8月9日読み終わった「メモは最強の鑑賞補助ツール」 ディスクリプション(作品記述)という作品が持つ情報を徹底的に記述する、言語化できる能力に憧れる。 鑑賞する時の文字になっていない情報、知覚、「気づき」を「メモ」するという習慣がこれまでなかったので、早速、実践して見たい。

1neko.@ichineko112025年8月9日読み終わった「メモは最強の鑑賞補助ツール」 ディスクリプション(作品記述)という作品が持つ情報を徹底的に記述する、言語化できる能力に憧れる。 鑑賞する時の文字になっていない情報、知覚、「気づき」を「メモ」するという習慣がこれまでなかったので、早速、実践して見たい。

りんご食べたい@k-masahiro92025年8月4日読み終わった『映画を早送りで観る人たち』や『ファスト教養』から通じる何かが垣間見られた気がする。ウェブ上でいくらでも見ることができる美術品ではあるけれども、作品を見た時の凹凸感など質感の記憶や周囲の物音や雰囲気と共に記憶に残る鑑賞体験となることは、美術館を訪れることが好きな人はどことなく感じている感覚だと思う。

りんご食べたい@k-masahiro92025年8月4日読み終わった『映画を早送りで観る人たち』や『ファスト教養』から通じる何かが垣間見られた気がする。ウェブ上でいくらでも見ることができる美術品ではあるけれども、作品を見た時の凹凸感など質感の記憶や周囲の物音や雰囲気と共に記憶に残る鑑賞体験となることは、美術館を訪れることが好きな人はどことなく感じている感覚だと思う。