yu

@meeea01

我々はどこから来たのか

我々は何者か

我々はどこへ行くのか

- 2025年4月25日

私はなぜ自分の本を一冊も書かなかったのかマルセル・ベナブー気になる

私はなぜ自分の本を一冊も書かなかったのかマルセル・ベナブー気になる - 2025年3月27日

信仰村田沙耶香読み終わった信仰という名の酒に酔いながら、 正気では生きられぬこの夜を越えていく。 その信仰が幻想でも、命をつなぐ灯になってくれるなら、それでいいと思う。 真理か否かよりも、それに酔えるかどうかこそが、生を維持する鍵なのかね? 他人から見れば滑稽でも、本人には必要なぬくもりなんだろうな。 その一杯のおかげで、ようやく現実の重力に耐えられる人もいる。 理性だけでは立てない朝がある。 酔いから覚めるというのは死の宣告に近いのか。 もしかして 「死」とは単なる終わりではなく、 「意味のない朝」の名をして訪れるのかもしれない。 信仰は、生に再び意味を与えてくれる。 p16「皆が笑うとほっとして、自分がここにいていい時間がすこし延長されたような気持ちになる。」 p31「そりゃ、ミキが正しいのかもしれないよ。でも、それがなおさら嫌なの。『現実』って、もっと夢みたいなものも含んでるんじゃないかな。夢とか、幻想とか、そういうものに払うお金がまったくなくなったら、人生の楽しみがまったくなくなっちゃうじゃない?」 p40「私はその目をうっとりと輝かせている人たちを、ずっと「現実」へと勧誘していた。」

信仰村田沙耶香読み終わった信仰という名の酒に酔いながら、 正気では生きられぬこの夜を越えていく。 その信仰が幻想でも、命をつなぐ灯になってくれるなら、それでいいと思う。 真理か否かよりも、それに酔えるかどうかこそが、生を維持する鍵なのかね? 他人から見れば滑稽でも、本人には必要なぬくもりなんだろうな。 その一杯のおかげで、ようやく現実の重力に耐えられる人もいる。 理性だけでは立てない朝がある。 酔いから覚めるというのは死の宣告に近いのか。 もしかして 「死」とは単なる終わりではなく、 「意味のない朝」の名をして訪れるのかもしれない。 信仰は、生に再び意味を与えてくれる。 p16「皆が笑うとほっとして、自分がここにいていい時間がすこし延長されたような気持ちになる。」 p31「そりゃ、ミキが正しいのかもしれないよ。でも、それがなおさら嫌なの。『現実』って、もっと夢みたいなものも含んでるんじゃないかな。夢とか、幻想とか、そういうものに払うお金がまったくなくなったら、人生の楽しみがまったくなくなっちゃうじゃない?」 p40「私はその目をうっとりと輝かせている人たちを、ずっと「現実」へと勧誘していた。」 - 2025年3月15日

傷の声齋藤塔子読み終わったこの本は、ただの好奇心で読めるものではない。傷つく覚悟を持って、深く向き合わなければならないと感じた。 自殺願望と、その根にある家族の記憶。 言葉にできる限りの痛みを、 絡まった糸のように解こうとするが、 心の傷は、決して単純に解明できるものではない。 p144「家族の中に流れていたのは「暴力」であったとは思うが、「これ」と言うはっきりしたものはないのだ。支配と服従、そして何とも言えない緊張した険悪な雰囲気が家族みんなを蝕んでいたのだった。」 ストレートで東大へ進み、看護師の資格を得て、他者からの承認や社会的承認をその手に掴んでも、埋まらない空白、心の奥に深く刻まれ修復できない傷を彼女はこう語る。 p70「でも、そうやってせっかくたくさんお湯を注いでもらっても、ひび割れた湯船では全部漏れてしまって何もたまらない。「生きていてもいいんだ」という生きる上での最低限の自信すら溜まっていない。」と言う。 幼き日に刻まれた傷は、 乾く前のインクのように滲み広がり、 時を経てもなお、人生の行間に影を落とす。 それでも彼女は、 精神科医や心理士、保健室の扉を叩き、心の傷を縫合し、言葉を処方され、居場所を得て湯船のひびに絆創膏をそっと貼り、生きるための浮き輪を少しずつ手にしていく。 p192「生きる苦しみを少しでも和らげてくれると、綱引きは本当に僅かに「生きたい」が勝って、そうして私は今原稿を書いている。」 p286「私は「生き延びた」どころか、そもそも十分に「生きて」こなかったのだ。権力のある大人たちの手で言葉を失わされた状態は、こころを殺されているに等しかった。 だからこそ、言葉を新しく生み出すことは、私の「生き直し」の運動であった。権力に抵抗して「物語を持つ1人の人」として立ちあがろうとする試みであった。そして、それを他者に読んでもらうことで、「私は1人の人間だ」と言うことを承認してもらいたかった。」 だが、綱引きは続く。 「生きたい」と「死にたい」の間で揺れながら。 時に、「死にたい」が勝ることもある。 そして彼女は、この本を書き終えた後、自ら命を絶った。 p288「私の書いたこの物語の生々しさを耐え難く思う人もいるかもしれない。そう。それでよいのだ。1人の人間の物語に触れ、その時々の生々しい皮膚の感覚や感情の機微を我が事のように感じ取り、あなたの心が震える瞬間がいっときでもあれば、もうあなたは駆動されているからだ、当事者たちに向かって。」 p290「1秒でも早い手当のために、この本を読んでくださった周囲の人たちが些細な異変や僅かなSOSに敏感になってくれたら。」 この社会は、傷を癒し、立ち止まる時間を許さない。 けれど―― せめてこの本が、 精神疾患に対するスティグマを、 ほんのわずかでも溶かすことを願う。

傷の声齋藤塔子読み終わったこの本は、ただの好奇心で読めるものではない。傷つく覚悟を持って、深く向き合わなければならないと感じた。 自殺願望と、その根にある家族の記憶。 言葉にできる限りの痛みを、 絡まった糸のように解こうとするが、 心の傷は、決して単純に解明できるものではない。 p144「家族の中に流れていたのは「暴力」であったとは思うが、「これ」と言うはっきりしたものはないのだ。支配と服従、そして何とも言えない緊張した険悪な雰囲気が家族みんなを蝕んでいたのだった。」 ストレートで東大へ進み、看護師の資格を得て、他者からの承認や社会的承認をその手に掴んでも、埋まらない空白、心の奥に深く刻まれ修復できない傷を彼女はこう語る。 p70「でも、そうやってせっかくたくさんお湯を注いでもらっても、ひび割れた湯船では全部漏れてしまって何もたまらない。「生きていてもいいんだ」という生きる上での最低限の自信すら溜まっていない。」と言う。 幼き日に刻まれた傷は、 乾く前のインクのように滲み広がり、 時を経てもなお、人生の行間に影を落とす。 それでも彼女は、 精神科医や心理士、保健室の扉を叩き、心の傷を縫合し、言葉を処方され、居場所を得て湯船のひびに絆創膏をそっと貼り、生きるための浮き輪を少しずつ手にしていく。 p192「生きる苦しみを少しでも和らげてくれると、綱引きは本当に僅かに「生きたい」が勝って、そうして私は今原稿を書いている。」 p286「私は「生き延びた」どころか、そもそも十分に「生きて」こなかったのだ。権力のある大人たちの手で言葉を失わされた状態は、こころを殺されているに等しかった。 だからこそ、言葉を新しく生み出すことは、私の「生き直し」の運動であった。権力に抵抗して「物語を持つ1人の人」として立ちあがろうとする試みであった。そして、それを他者に読んでもらうことで、「私は1人の人間だ」と言うことを承認してもらいたかった。」 だが、綱引きは続く。 「生きたい」と「死にたい」の間で揺れながら。 時に、「死にたい」が勝ることもある。 そして彼女は、この本を書き終えた後、自ら命を絶った。 p288「私の書いたこの物語の生々しさを耐え難く思う人もいるかもしれない。そう。それでよいのだ。1人の人間の物語に触れ、その時々の生々しい皮膚の感覚や感情の機微を我が事のように感じ取り、あなたの心が震える瞬間がいっときでもあれば、もうあなたは駆動されているからだ、当事者たちに向かって。」 p290「1秒でも早い手当のために、この本を読んでくださった周囲の人たちが些細な異変や僅かなSOSに敏感になってくれたら。」 この社会は、傷を癒し、立ち止まる時間を許さない。 けれど―― せめてこの本が、 精神疾患に対するスティグマを、 ほんのわずかでも溶かすことを願う。 - 2025年3月14日

傷の声齋藤塔子買った読み始めたSelf harm(自分を傷つけること)がSelf care(自分をケアすること)になっている。 「見える傷」の背後には「見えない傷」がある。 p13「それによって自分の一部が死んでしまった人間として、今を生きている。拘束される前の自分には決して戻れない、何かが損なわれた状態で還ってきたことを、果たして「生き延びた」と簡単に言えるだろうか。」 「オーバードーズは胸をプレス機で潰されるかのようなひどい感情を意識ごと飛ばすのに役立ち、アームカットは切る痛みや流れる血の赤さと温かさによっていっときでも意識の向く方向を自分の感情から体の感覚へとそらすのに役立つ。これらがなければ私はとっくに死んでいた。それほど生きるのはきつかった。」 p18「私の話す言葉は日本語のはずなのに、誰にも届かない。どんな感情の発露も、医師には握り潰され、看護師にはいなされて宙に消えていく。どんな必死の願いも跳ね返るばかり。違う国にひとり放り込まれたかのように、誰とも共通の言葉を持たず通じ合うことはない。」 p22「私にとってはこころこそが住処であり、それを必死に保つために体を切るのであって、あらゆる手段を封じ込められた時のこころの死こそが死であった」 p23「「大変だったね」と慰める人には、大変という言葉の軽さに温度差を感じた。唯一、「拘束はどんな人に対してもやっちゃいけない」という大学の教員の言い訳のない言葉だけが、風穴を開けてくれた。」

傷の声齋藤塔子買った読み始めたSelf harm(自分を傷つけること)がSelf care(自分をケアすること)になっている。 「見える傷」の背後には「見えない傷」がある。 p13「それによって自分の一部が死んでしまった人間として、今を生きている。拘束される前の自分には決して戻れない、何かが損なわれた状態で還ってきたことを、果たして「生き延びた」と簡単に言えるだろうか。」 「オーバードーズは胸をプレス機で潰されるかのようなひどい感情を意識ごと飛ばすのに役立ち、アームカットは切る痛みや流れる血の赤さと温かさによっていっときでも意識の向く方向を自分の感情から体の感覚へとそらすのに役立つ。これらがなければ私はとっくに死んでいた。それほど生きるのはきつかった。」 p18「私の話す言葉は日本語のはずなのに、誰にも届かない。どんな感情の発露も、医師には握り潰され、看護師にはいなされて宙に消えていく。どんな必死の願いも跳ね返るばかり。違う国にひとり放り込まれたかのように、誰とも共通の言葉を持たず通じ合うことはない。」 p22「私にとってはこころこそが住処であり、それを必死に保つために体を切るのであって、あらゆる手段を封じ込められた時のこころの死こそが死であった」 p23「「大変だったね」と慰める人には、大変という言葉の軽さに温度差を感じた。唯一、「拘束はどんな人に対してもやっちゃいけない」という大学の教員の言い訳のない言葉だけが、風穴を開けてくれた。」 - 2025年3月12日

レーエンデ国物語多崎礼気になる読みたい

レーエンデ国物語多崎礼気になる読みたい - 2025年3月11日

哲学の蠅吉村萬壱読み終わったこの本は、ある種の劇薬だ。 ページをめくるたびに、まるで身体の奥底へと浸透していく何かを感じる。 それは痛みと快楽の狭間で揺れる感覚——罪悪感と高揚感が、ひとつの波となって襲いかかる。 間違いなく自伝的なエッセイでありながら、新しい私小説のようでもある。 公序良俗を軽やかに超え、倫理の枠をするりとすり抜けていく逸脱の数々。 しかし、これはただの刺激ではない。 この著者は経験を言葉という薄布に織り込みながらも、その実、素肌のままで書いている。 初めて触れたとき、あまりの生々しさに目をそらしたくなった。 けれど、目を伏せることすら敗北のように思えた。 正宗白鳥の『一つの秘密』に、こんな一節がある。 「人には誰しも秘密がある。ただその秘密は人が言ったら驚くような秘密ではない。 むしろそのことを話したら他の人は『はぁそうなんですか』と一笑に付して終わりだ。 だけど、自分にとってそれは今も毒気をもって蘇ってくる。自分はそれを語るよりは死ぬ方を選ぶのだ。」 この本の著者は、その”死ぬ方を選ぶ”はずの秘密を、静かに、しかし隠すことなく語りはじめる。 その言葉の中には、痛みと赦し、恍惚と虚無、すべてがない交ぜになって息づいている。 果たして、自分にはここまで語ることができるだろうか。 いや、それ以前に、ここまで語る覚悟を持てるだろうか。 以下、この本のお気に入りの言葉の引用。 (好きな文章がありすぎるので長いです。) p171「その自在さと自由さがピカソの魅力であり、絵というものは、ふざけた漫画みたいな線描画でも幼児の殴りかきみたいなものでも全然構わないのだという「許可」を、その生涯をかけて人類に与えた点がピカソの最大の功績だったと私は勝手に思っている。即ちピカソは我々に絵そのものを解放したのである。」 p229「私は今でも、小説の書き方がよくわからない。(中略) 従って無駄に文章を書き連ねながら、何か手掛かりや足掛かりになるものはないかと豚のように鼻を鳴らし、蠅のように飛び廻り、ウジムシのように這い回るしか無い。その時に最も邪魔になるのが、「意味」であり、「価値」である。 それらを避けて「無意味」や「無価値」の中に「裂け目」を探すのが、小説を書く前段階の儀式となる。」 p 241「今の環境にやっと適応して細々と生きている種は、環境が変わってもなんとか適応していくだろう。滅ぶのは、今の環境に過剰適応している種である。」 p246 のののののののののの のののののののののの のののののののののの のののののののののの 「例えば「の」という字をたくさん書いていくと、やがてゲシュタルト崩壊が生じて「の」が「の」に見えなくなり、それを当たり前の「の」に戻すためには一定の「力」を必要とするということが起こる。 馴染みの「の」ですら、油断するとあっという間に意味不明の記号に転落してしまうのである。それと同様に、我々は意識しないままに「自明性」と「自明性の喪失」との間を揺れ動いていて、力づくで、「あたりまえ」を維持し続けているのではなかろうか。そして何らかの原因でエネルギーが減り、その「力」が保てなくなると人は精神を病み、自明性が喪失するという状態に陥るのであろう。」 p249「文学は狂気と最も親和性が高いジャンルの一つである。私はせめて文学の中でだけでも、思い存分狂ってみたい。自由であるはずの文学作品の中でまで、お行儀良くしている必要はない。ましてや「人の道」に沿った文学など、形容矛盾ではないのかとすら思えるほどである。」 p254「目覚ましをセットするのを止めてみると、目覚めが断然違った。今までは船が岸壁に激突するように目覚めていたものが、優しい波に運ばれて音もなく砂浜に流れ着くような目覚めに変わったのである。」 p263「この時私は、なぜ自分がこの世に一人の独立した個体として存在しているのかが分かった気がした。今この瞬間に私が見ている光の筋は、他の誰とも共有出来ない私にしか見えない世界であり、私の隣にいる人間は私と違う光の筋の世界を見るのである。即ちそれが私の存在理由であり、彼(彼女)の存在理由なのではなかろうか。そんな気がしたのである。私と彼(彼女)とは交換不能の存在であって、夫々に掛け替えのない認識主体として別々にこの世界を認識している。そういう個体が地球上に七十七億人いて、その他無数の生物が夫々の仕方でこの世界を認識している。その無数とも言える認識が、この世界そのものを成り立たせているのではないだろうか。」 p265「書く限りは嘘ではなく、「本当のこと」を書きたい。しかし「本当のこと」を書こうとすればするほど、言葉に裏切られることを書き手は覚悟せねばならない。 「愛」と書いた途端、それは自分の手から擦り抜け、無数の「愛」の屍が浮く汚れた海に飲み込まれてしまう運命から逃れることが出来ない。従って小説を書くとは、予め挫折が運命付けられた営みと言えるかもしれない。」

哲学の蠅吉村萬壱読み終わったこの本は、ある種の劇薬だ。 ページをめくるたびに、まるで身体の奥底へと浸透していく何かを感じる。 それは痛みと快楽の狭間で揺れる感覚——罪悪感と高揚感が、ひとつの波となって襲いかかる。 間違いなく自伝的なエッセイでありながら、新しい私小説のようでもある。 公序良俗を軽やかに超え、倫理の枠をするりとすり抜けていく逸脱の数々。 しかし、これはただの刺激ではない。 この著者は経験を言葉という薄布に織り込みながらも、その実、素肌のままで書いている。 初めて触れたとき、あまりの生々しさに目をそらしたくなった。 けれど、目を伏せることすら敗北のように思えた。 正宗白鳥の『一つの秘密』に、こんな一節がある。 「人には誰しも秘密がある。ただその秘密は人が言ったら驚くような秘密ではない。 むしろそのことを話したら他の人は『はぁそうなんですか』と一笑に付して終わりだ。 だけど、自分にとってそれは今も毒気をもって蘇ってくる。自分はそれを語るよりは死ぬ方を選ぶのだ。」 この本の著者は、その”死ぬ方を選ぶ”はずの秘密を、静かに、しかし隠すことなく語りはじめる。 その言葉の中には、痛みと赦し、恍惚と虚無、すべてがない交ぜになって息づいている。 果たして、自分にはここまで語ることができるだろうか。 いや、それ以前に、ここまで語る覚悟を持てるだろうか。 以下、この本のお気に入りの言葉の引用。 (好きな文章がありすぎるので長いです。) p171「その自在さと自由さがピカソの魅力であり、絵というものは、ふざけた漫画みたいな線描画でも幼児の殴りかきみたいなものでも全然構わないのだという「許可」を、その生涯をかけて人類に与えた点がピカソの最大の功績だったと私は勝手に思っている。即ちピカソは我々に絵そのものを解放したのである。」 p229「私は今でも、小説の書き方がよくわからない。(中略) 従って無駄に文章を書き連ねながら、何か手掛かりや足掛かりになるものはないかと豚のように鼻を鳴らし、蠅のように飛び廻り、ウジムシのように這い回るしか無い。その時に最も邪魔になるのが、「意味」であり、「価値」である。 それらを避けて「無意味」や「無価値」の中に「裂け目」を探すのが、小説を書く前段階の儀式となる。」 p 241「今の環境にやっと適応して細々と生きている種は、環境が変わってもなんとか適応していくだろう。滅ぶのは、今の環境に過剰適応している種である。」 p246 のののののののののの のののののののののの のののののののののの のののののののののの 「例えば「の」という字をたくさん書いていくと、やがてゲシュタルト崩壊が生じて「の」が「の」に見えなくなり、それを当たり前の「の」に戻すためには一定の「力」を必要とするということが起こる。 馴染みの「の」ですら、油断するとあっという間に意味不明の記号に転落してしまうのである。それと同様に、我々は意識しないままに「自明性」と「自明性の喪失」との間を揺れ動いていて、力づくで、「あたりまえ」を維持し続けているのではなかろうか。そして何らかの原因でエネルギーが減り、その「力」が保てなくなると人は精神を病み、自明性が喪失するという状態に陥るのであろう。」 p249「文学は狂気と最も親和性が高いジャンルの一つである。私はせめて文学の中でだけでも、思い存分狂ってみたい。自由であるはずの文学作品の中でまで、お行儀良くしている必要はない。ましてや「人の道」に沿った文学など、形容矛盾ではないのかとすら思えるほどである。」 p254「目覚ましをセットするのを止めてみると、目覚めが断然違った。今までは船が岸壁に激突するように目覚めていたものが、優しい波に運ばれて音もなく砂浜に流れ着くような目覚めに変わったのである。」 p263「この時私は、なぜ自分がこの世に一人の独立した個体として存在しているのかが分かった気がした。今この瞬間に私が見ている光の筋は、他の誰とも共有出来ない私にしか見えない世界であり、私の隣にいる人間は私と違う光の筋の世界を見るのである。即ちそれが私の存在理由であり、彼(彼女)の存在理由なのではなかろうか。そんな気がしたのである。私と彼(彼女)とは交換不能の存在であって、夫々に掛け替えのない認識主体として別々にこの世界を認識している。そういう個体が地球上に七十七億人いて、その他無数の生物が夫々の仕方でこの世界を認識している。その無数とも言える認識が、この世界そのものを成り立たせているのではないだろうか。」 p265「書く限りは嘘ではなく、「本当のこと」を書きたい。しかし「本当のこと」を書こうとすればするほど、言葉に裏切られることを書き手は覚悟せねばならない。 「愛」と書いた途端、それは自分の手から擦り抜け、無数の「愛」の屍が浮く汚れた海に飲み込まれてしまう運命から逃れることが出来ない。従って小説を書くとは、予め挫折が運命付けられた営みと言えるかもしれない。」 - 2025年3月10日

むらさきのスカートの女今村夏子読み終わったこれぞ純文学だな― この不気味さ、「普通」がじわりじわりと形を崩し、静かに軋むような違和感。 なのに、それが妙に心地よいのだから、不思議でならない。 どう考えても、「わたし」こそが最も異常で、最も狂気に満ちている。 けれど、その異様さがかえって滑稽で、どこかコミカルで、気づけば何度も笑ってしまった。 ふと、思い出す。 あのドラマのオープニング。『TRICK2』 卵の殻にゆっくりとひびが走り、こぼれ出るのは黄身かと思えば、紫―― ありえぬ色が、ありえぬはずの美しさでそこにあった。 自分の中に根を張る「普通」や「常識」。 それが導き出すはずの結末を、するりと裏切る価値観の提示。 その瞬間にひらく違和と驚きこそ、純文学の醍醐味なのだと思う。 かつての自分なら、純文学の面白さなど微塵も理解できなかっただろうと思う。 今も同じように感じる方がいるかもしれない。 そんな方のために、私が敬愛する平野啓一郎さんが語る、純文学とエンタメ小説の違い、そしてその定義についての一節を引用したい。 何かの参考になれば。↓ 「その上で、僕の思う定義を敢えて言うと、読み終わったときに何かすごく大きな認識や価値観の変化があった、というのが純文学作品に求められるもの、コアにあるものだと思います。今までの自分の価値観に抵触するために、考え込んだり、抵抗を感じたり、その世界と自分との間に葛藤と緊張関係を持ちつつ、それを咀嚼しようとして、読むのに相当な時間がかかるものだと思います。 エンタメの場合は、一つのエンターテイメント世界として完成されていないといけない。あまり価値観自体を破壊するようなプロットになると、ややこしい思弁的なところに引っかかり、ページをすいすい捲くることができません。だからある程度、読みやすさを前提とする必要があります。それが純文学側から見たときに、「通念的で物足りない」という評価になるのかもしれません。ただ、目的が違うとも言えますしね。......」

むらさきのスカートの女今村夏子読み終わったこれぞ純文学だな― この不気味さ、「普通」がじわりじわりと形を崩し、静かに軋むような違和感。 なのに、それが妙に心地よいのだから、不思議でならない。 どう考えても、「わたし」こそが最も異常で、最も狂気に満ちている。 けれど、その異様さがかえって滑稽で、どこかコミカルで、気づけば何度も笑ってしまった。 ふと、思い出す。 あのドラマのオープニング。『TRICK2』 卵の殻にゆっくりとひびが走り、こぼれ出るのは黄身かと思えば、紫―― ありえぬ色が、ありえぬはずの美しさでそこにあった。 自分の中に根を張る「普通」や「常識」。 それが導き出すはずの結末を、するりと裏切る価値観の提示。 その瞬間にひらく違和と驚きこそ、純文学の醍醐味なのだと思う。 かつての自分なら、純文学の面白さなど微塵も理解できなかっただろうと思う。 今も同じように感じる方がいるかもしれない。 そんな方のために、私が敬愛する平野啓一郎さんが語る、純文学とエンタメ小説の違い、そしてその定義についての一節を引用したい。 何かの参考になれば。↓ 「その上で、僕の思う定義を敢えて言うと、読み終わったときに何かすごく大きな認識や価値観の変化があった、というのが純文学作品に求められるもの、コアにあるものだと思います。今までの自分の価値観に抵触するために、考え込んだり、抵抗を感じたり、その世界と自分との間に葛藤と緊張関係を持ちつつ、それを咀嚼しようとして、読むのに相当な時間がかかるものだと思います。 エンタメの場合は、一つのエンターテイメント世界として完成されていないといけない。あまり価値観自体を破壊するようなプロットになると、ややこしい思弁的なところに引っかかり、ページをすいすい捲くることができません。だからある程度、読みやすさを前提とする必要があります。それが純文学側から見たときに、「通念的で物足りない」という評価になるのかもしれません。ただ、目的が違うとも言えますしね。......」 - 2025年3月8日

読み終わった高校の頃、バイトに明け暮れて真面目に受けなかった授業内容を取り戻したい、そして周りは教科書を通じて、目を通し歩んだであろう道を自分も歩きたいという思いで、遅ばせながら高校の国語の教科書を購入。 結論から言うと、面白すぎる!!! 教科書ってこんなにおもしろかったのか!!! 現代日本を代表する精鋭な著者たちの1番美味しく、高校生に伝えたい滋味深い文章がページをめくるごとに立ち現れる! 教科書なのに付箋を貼りまくった。 各章の終わりに、読書案内として掲載されてる本も素晴らしい本ばかり。 よくsnsで「これは差別ではない区別だ」と詭弁を弄する方がいるが、ある偏った一方的な視点により片方に有利となり、他方に不利益をもたらすような区別の仕方そのものを差別と呼ぶんじゃないの?と個人的には思っているのですが、そういう区別の暴力性に関してもしっかりと言及されていて、よかった。↓ p12「もともと、認識のためにつくられた「境目」である。しかし、時に境目というものが本来の目的から離れ、物事の「区別」だけでなく、「差別」や「暴力」を呼び寄せることがある。」 p16サイエンスとアートの違いについて 「例えば、普遍性と偶然性。サイエンスの実験では、条件を揃えれば毎回同じ結果になることが求められる。データは平均化され、一回きりの出来事は「外れ値」として扱われる。 しかしアートでは偶然性が大事にされ、平均値よりも「外れ値」にこそ光があてられるようなことが多い。」 「......つまりサイエンスは、できる限り「わたし」を排除する。いっぽうでアートは、むしろ他の誰もが気づかなかった「わたし」の「思う」や「感じる」を切り出して表現する。」 『「!」は、その時によって「いいなあ」のこともあれば「ドキドキ」や「ざわざわ」のこともある。日々のちょっとしたことに心が動く、いわば「プチ感動」にその芽があると思った。』 「大胆に一般化するならば、サイエンスは「!」を「?」に変えて、その答えを追求していくもの。 一方のアートは「!」を形や音に表現していくもの。」 『「!」を感じるには、少しだけ頭を緩めておく必要がある。初めから知った気でいたり、頭でっかちに接していたりすると、「!」は湧いてこない。頭より体を通して感じるようにすると「!」に出会えるように思う。』 「感性は、言葉や観念でなく、体を通した体験からしか生まれない。」by横尾忠則 他にも「論理国語」と「文学国語」の教科書も買ったので、少しずつ読もうと思う。

読み終わった高校の頃、バイトに明け暮れて真面目に受けなかった授業内容を取り戻したい、そして周りは教科書を通じて、目を通し歩んだであろう道を自分も歩きたいという思いで、遅ばせながら高校の国語の教科書を購入。 結論から言うと、面白すぎる!!! 教科書ってこんなにおもしろかったのか!!! 現代日本を代表する精鋭な著者たちの1番美味しく、高校生に伝えたい滋味深い文章がページをめくるごとに立ち現れる! 教科書なのに付箋を貼りまくった。 各章の終わりに、読書案内として掲載されてる本も素晴らしい本ばかり。 よくsnsで「これは差別ではない区別だ」と詭弁を弄する方がいるが、ある偏った一方的な視点により片方に有利となり、他方に不利益をもたらすような区別の仕方そのものを差別と呼ぶんじゃないの?と個人的には思っているのですが、そういう区別の暴力性に関してもしっかりと言及されていて、よかった。↓ p12「もともと、認識のためにつくられた「境目」である。しかし、時に境目というものが本来の目的から離れ、物事の「区別」だけでなく、「差別」や「暴力」を呼び寄せることがある。」 p16サイエンスとアートの違いについて 「例えば、普遍性と偶然性。サイエンスの実験では、条件を揃えれば毎回同じ結果になることが求められる。データは平均化され、一回きりの出来事は「外れ値」として扱われる。 しかしアートでは偶然性が大事にされ、平均値よりも「外れ値」にこそ光があてられるようなことが多い。」 「......つまりサイエンスは、できる限り「わたし」を排除する。いっぽうでアートは、むしろ他の誰もが気づかなかった「わたし」の「思う」や「感じる」を切り出して表現する。」 『「!」は、その時によって「いいなあ」のこともあれば「ドキドキ」や「ざわざわ」のこともある。日々のちょっとしたことに心が動く、いわば「プチ感動」にその芽があると思った。』 「大胆に一般化するならば、サイエンスは「!」を「?」に変えて、その答えを追求していくもの。 一方のアートは「!」を形や音に表現していくもの。」 『「!」を感じるには、少しだけ頭を緩めておく必要がある。初めから知った気でいたり、頭でっかちに接していたりすると、「!」は湧いてこない。頭より体を通して感じるようにすると「!」に出会えるように思う。』 「感性は、言葉や観念でなく、体を通した体験からしか生まれない。」by横尾忠則 他にも「論理国語」と「文学国語」の教科書も買ったので、少しずつ読もうと思う。 - 2025年3月7日

夜更けより静かな場所岩井圭也読み終わったAudibleで聴き終えた。 深夜0時に古書店で開かれる読書会。 本好きならこの時点でワクワクするワード 文章も平易で読みやすいと思います。 こんなふうにわからないことを素直に共有できる読書会ならいつか参加してみたいな〜 「本の読み方は人の数ほどある。 だから読書会は面白い。」 読書会って共感よりも、ここ全くわからなかったんだけどって困惑した話の方が盛り上がる気がする。 異なる意見や視点に出会うのが読書会のいいところ。 Audibleでの読了のため、正確な文章ではないが、以下心に触れたand気に入った文のメモ。 「能力の有無に関わらず全ての人間には生きる価値がある。 そもそも能力という概念自体、極めて限定的なものです。 (中略) 能力と生きる価値との間には一切関係がない。それを端的に教えてくれたこの本に今でも感謝しています。僕も大概、欠点の多い人間ですから。」 「意味という言葉にハッとする。そもそも意味なんて考えたことがなかった。言葉から情景や雰囲気を感じ取って何となく楽しむもの。それがわたしなりの詩の楽しみ方だった。音楽と同じで意味を説明してくれと言われても困る。」 「ファミレスのご飯って美味しいと言っていいのかよくわからない。 不味くはないけど、感動することもない。 何を食べても100点満点のうち70点くらいの味を提供してくれる。 でもそこがいいんだと思う。 普段使いのお店でいちいち感動してたらしんどい。 特に今日みたいな日には食べるものくらい安心できる味がいい。」 「悼むってこういうことなのかな。 悼むって言葉、今までよくわからなかったんだよね。 亡くなった人を思って悲しむという意味なのはわかるけど、でも親しい人が亡くなったら悲しいより先に戸惑いの方が勝っちゃうんだよ。 だからお葬式でも悲しい顔できなくて、自分って薄情なのかなって思ったりするんだけど、でもきっとそうじゃなくて、亡くなった人が自分の中に入り込んでくるためのきっかけが必要なんだよね」

夜更けより静かな場所岩井圭也読み終わったAudibleで聴き終えた。 深夜0時に古書店で開かれる読書会。 本好きならこの時点でワクワクするワード 文章も平易で読みやすいと思います。 こんなふうにわからないことを素直に共有できる読書会ならいつか参加してみたいな〜 「本の読み方は人の数ほどある。 だから読書会は面白い。」 読書会って共感よりも、ここ全くわからなかったんだけどって困惑した話の方が盛り上がる気がする。 異なる意見や視点に出会うのが読書会のいいところ。 Audibleでの読了のため、正確な文章ではないが、以下心に触れたand気に入った文のメモ。 「能力の有無に関わらず全ての人間には生きる価値がある。 そもそも能力という概念自体、極めて限定的なものです。 (中略) 能力と生きる価値との間には一切関係がない。それを端的に教えてくれたこの本に今でも感謝しています。僕も大概、欠点の多い人間ですから。」 「意味という言葉にハッとする。そもそも意味なんて考えたことがなかった。言葉から情景や雰囲気を感じ取って何となく楽しむもの。それがわたしなりの詩の楽しみ方だった。音楽と同じで意味を説明してくれと言われても困る。」 「ファミレスのご飯って美味しいと言っていいのかよくわからない。 不味くはないけど、感動することもない。 何を食べても100点満点のうち70点くらいの味を提供してくれる。 でもそこがいいんだと思う。 普段使いのお店でいちいち感動してたらしんどい。 特に今日みたいな日には食べるものくらい安心できる味がいい。」 「悼むってこういうことなのかな。 悼むって言葉、今までよくわからなかったんだよね。 亡くなった人を思って悲しむという意味なのはわかるけど、でも親しい人が亡くなったら悲しいより先に戸惑いの方が勝っちゃうんだよ。 だからお葬式でも悲しい顔できなくて、自分って薄情なのかなって思ったりするんだけど、でもきっとそうじゃなくて、亡くなった人が自分の中に入り込んでくるためのきっかけが必要なんだよね」 - 2025年3月6日

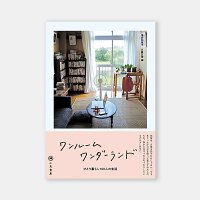

ワンルームワンダーランド ひとり暮らし100人の生活佐藤友理落合加依子,落合加依子、佐藤友理また読んでる

ワンルームワンダーランド ひとり暮らし100人の生活佐藤友理落合加依子,落合加依子、佐藤友理また読んでる - 2025年3月6日

小説野崎まど読みたい

小説野崎まど読みたい - 2025年3月5日

世界99 上村田沙耶香読みたい

世界99 上村田沙耶香読みたい - 2025年3月4日

- 2024年11月11日

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子かつて読んだノーベル賞受賞をきっかけに手にとってみました。短い章が続く静かな構成で、隙間時間にも、ゆっくりと雪が降り積もるように読み進めることができます。 白い花、白い鱗、白い鳥、白い小石、白い湯気。 繊細な筆致で描かれる多彩な白に不思議な気持ちで包まれました。 小説でもなく、独立した詩集でもない。 言葉と記憶のあわいで生まれた透き通るような作品です。 姉の死によって生まれた自分の生の輪郭とその傷を様々な白を通して描いているように感じました。 経験した記憶ではなく、語られた記憶としての姉の存在にそっと触れ、現実と表象が、具象と抽象が、生と死が混じり合う。 読み終えた後、ふっと漏れた息が、心なしか白く見えた。その白さを目で追いながら、音の消えた静かな雪原に立っているような心地になる。 自分が生きているという偶然性とその儚さについて。生まれなかった、生きられなかった命について。その不可視の傷について、静かに想いを巡らせる幻想的な本でした。 この本の中で好きな文章を引用します。p163 「長かった一日が終わると沈黙のための時間が必要だった。暖炉の火の前に座ったときにひとりでにそうなるように、沈黙のわずかなぬくもりにむかって、こわばっていた手をさしのべ、広げる時間が。」

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子かつて読んだノーベル賞受賞をきっかけに手にとってみました。短い章が続く静かな構成で、隙間時間にも、ゆっくりと雪が降り積もるように読み進めることができます。 白い花、白い鱗、白い鳥、白い小石、白い湯気。 繊細な筆致で描かれる多彩な白に不思議な気持ちで包まれました。 小説でもなく、独立した詩集でもない。 言葉と記憶のあわいで生まれた透き通るような作品です。 姉の死によって生まれた自分の生の輪郭とその傷を様々な白を通して描いているように感じました。 経験した記憶ではなく、語られた記憶としての姉の存在にそっと触れ、現実と表象が、具象と抽象が、生と死が混じり合う。 読み終えた後、ふっと漏れた息が、心なしか白く見えた。その白さを目で追いながら、音の消えた静かな雪原に立っているような心地になる。 自分が生きているという偶然性とその儚さについて。生まれなかった、生きられなかった命について。その不可視の傷について、静かに想いを巡らせる幻想的な本でした。 この本の中で好きな文章を引用します。p163 「長かった一日が終わると沈黙のための時間が必要だった。暖炉の火の前に座ったときにひとりでにそうなるように、沈黙のわずかなぬくもりにむかって、こわばっていた手をさしのべ、広げる時間が。」 - 2024年7月9日

夜明けのすべて瀬尾まいこかつて読んだこんな職場で働けたらな〜と強く思う。 映画も大好きで何回も観てます。 間接照明のように、優しくそばに寄り添ってくれる作品です。 p155「太陽の光は電光とは違って、ちゃんと体の奥に届いて外に踏み出す勢いをもたらしてくれる。」 p162 「心に溜まっていくのは不満だけじゃないし、発したいのは主張だけじゃない。感動や興奮だって伝えられないままでいると自分の中に残っていく。「映画、すごく良かった。」ただそれだけの事だけど、誰にも言わないままにはしておけなかった。」

夜明けのすべて瀬尾まいこかつて読んだこんな職場で働けたらな〜と強く思う。 映画も大好きで何回も観てます。 間接照明のように、優しくそばに寄り添ってくれる作品です。 p155「太陽の光は電光とは違って、ちゃんと体の奥に届いて外に踏み出す勢いをもたらしてくれる。」 p162 「心に溜まっていくのは不満だけじゃないし、発したいのは主張だけじゃない。感動や興奮だって伝えられないままでいると自分の中に残っていく。「映画、すごく良かった。」ただそれだけの事だけど、誰にも言わないままにはしておけなかった。」 - 2024年2月21日

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広 - 2024年2月21日

読み込み中...