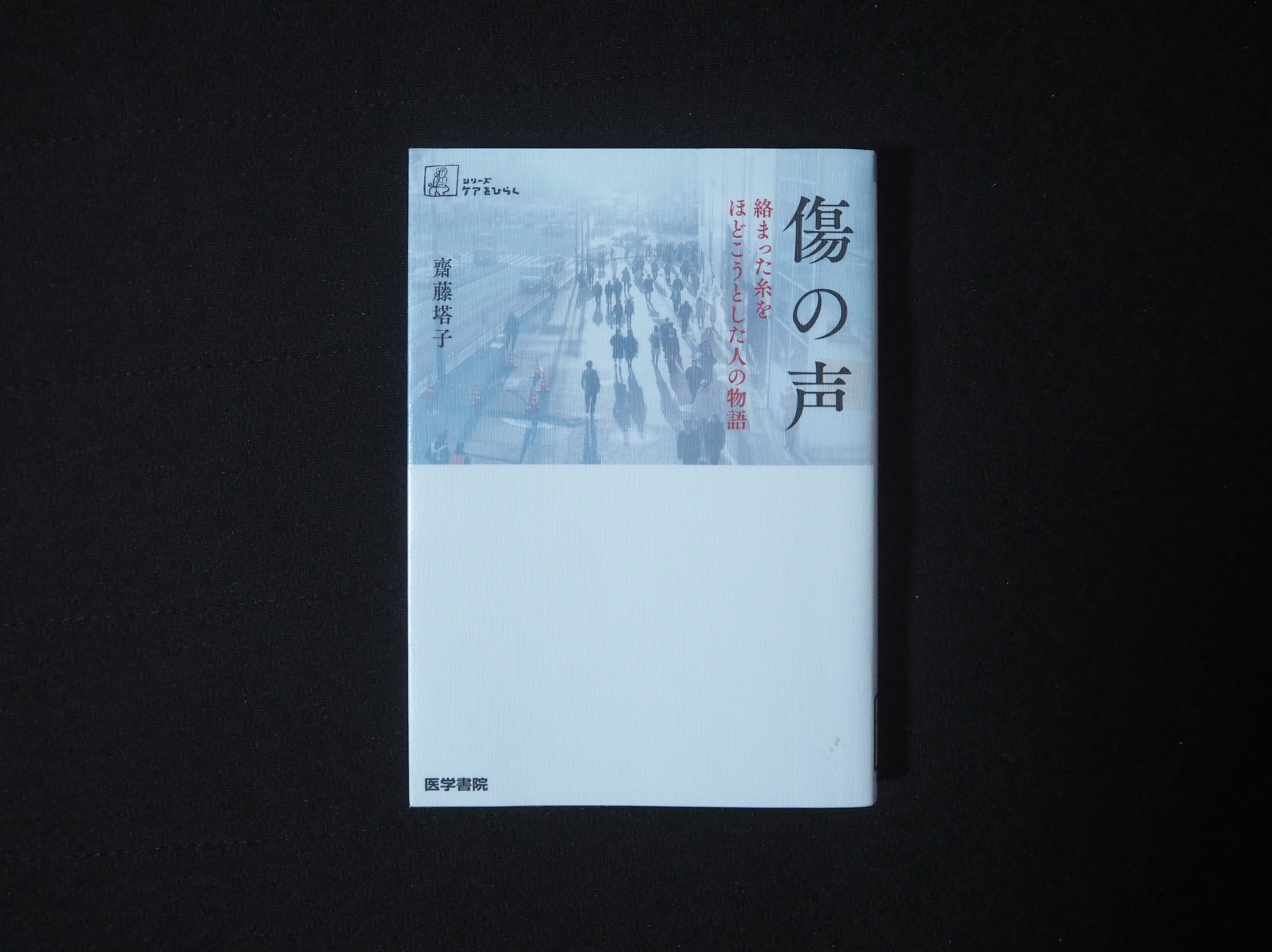

傷の声

124件の記録

あんこちゃん@anko2026年2月6日読み終わった借りてきた「命懸けで書かれた」って表現がまさにその通り過ぎる。最初の拘束でまず掴まれて最後まで熱量がすごい。まさに嵐の中にいたからこそ書けたんだろうけれど、兄との振り返りの場面は辛過ぎた。 適切な表現が見当たらないけどともかくすごい一冊だった。自分が医療従事者だったら最後まで読めなかったかも。心身ともに健康なときに読んだ方がいいです。

あんこちゃん@anko2026年2月6日読み終わった借りてきた「命懸けで書かれた」って表現がまさにその通り過ぎる。最初の拘束でまず掴まれて最後まで熱量がすごい。まさに嵐の中にいたからこそ書けたんだろうけれど、兄との振り返りの場面は辛過ぎた。 適切な表現が見当たらないけどともかくすごい一冊だった。自分が医療従事者だったら最後まで読めなかったかも。心身ともに健康なときに読んだ方がいいです。

okabe@m_okabe2026年1月15日読み終わった自分にとっては当事者性が高く、読むのを躊躇っていたが、遂に読んだ。 「こうして私は完全にモノに成り果てた」この感覚を自分は知っている。入院した時、看護師たちは作業的に点滴を交換するだけで、ほとんど目を合わせてくれなかった。看護師たちにとって、自分は個人などではなく対象物なのだと感じた。 「私は他者と溶け合ってしまうことが多い。それは喜びであることもあれば、重荷であることもある」この感覚も知っている。ケアする側でもある自分にとって、他者の悲しみや喜びを自分事として受け取れる感受性は大切にしたいと思っている。 「いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように」と綴る著者が、もうこの世にいないことが悲しい。生きていてほしかった。

okabe@m_okabe2026年1月15日読み終わった自分にとっては当事者性が高く、読むのを躊躇っていたが、遂に読んだ。 「こうして私は完全にモノに成り果てた」この感覚を自分は知っている。入院した時、看護師たちは作業的に点滴を交換するだけで、ほとんど目を合わせてくれなかった。看護師たちにとって、自分は個人などではなく対象物なのだと感じた。 「私は他者と溶け合ってしまうことが多い。それは喜びであることもあれば、重荷であることもある」この感覚も知っている。ケアする側でもある自分にとって、他者の悲しみや喜びを自分事として受け取れる感受性は大切にしたいと思っている。 「いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように」と綴る著者が、もうこの世にいないことが悲しい。生きていてほしかった。

- roku@mgm_62026年1月3日読み終わったSNSで話題になっていて読んだ。 当事者視点、そしてアディクション(と言っていいのか)や精神疾患のものはつい手に取ってしまう。 なんでなんだろう。長いこと気になっている。 著者の表現のちからに圧倒されつつあっという間に読み進めた。どうしても感覚的には理解できないアームカット。信田さよこさんの著者の中で「自傷はある意味究極のマインドフルネス」というような表現があるが、まさに当事者にとって自傷行為がどういうものなのか?が綴られている。心が飛んでいかないように、生きるために傷つける。 途中までは筆者視点の体験、途中からは母と兄の対話も含めた構成になっていく。 自分と同じ環境で育ったはずの兄、自分に対しての行為を思い出さない母、没交渉の父。人はその人の物語の中で生きていることはそうなんだけど、そのかわりに筆者が引き受け続けてきたものに深い悲しみを感じた。 終盤、兄側の幼少期の受け止め方があまりにも違い、自分が書き綴っていることは被害妄想なのでは?と苦しむ著者が、声を届けられるのは自分しかいないと覚悟を決めて書いてくれたことに賞賛を送りたい。

- まよよ〜ん@mayo122025年12月30日読み終わったまずはこの著者にご冥福をお祈りします。 そしてこの本は、病に苦しんでる当事者以上に、 関わる医療者、そして健全者に是非知れ渡って、これが当たり前の世界であり、常識なんだと認識していただきたいです。 体力や気力はもちろん、 魂を命を削って書いているのが文章でも伝わりました。怒りのパワーを源に、そしてそれが医療者に届く小さな希望を夢見て、執筆作業をしていたのかなと思い馳せてしまいました。 病として葛藤と苦しみを持つ著者の実体験がまるで日記のように、我々に送る手紙のように綴られてるような内容でした。フランクなその文章がもし身近にこの方がいたら私もこの人の人柄を好きになっていただろうなぁと思います。 著者と同じように私自身も自傷行為に依存し、od、リストカット、そして閉鎖病棟に今も入院している当事者として思ったのは、この本は私達のような当事者がターゲットはなく、そういった人達に関わる医療者、そして健全者に向けられてるなと思いました。 もうこんな分かりきった事を、辛い助けてと仲間のsosを、医療者があたかも新しい発見を見つけたかのように興味深いような目で観ているのが伝わってすごく切なくなりました。その新しい発見は当事者からしたらもう当たり前の事で、今まで精神病だからと声を聞かなかったのがやっと届いたんだと。 虚しい。でも確かにこの本は、少なからず私の病院の医療者には届きました。

Books Mandeville 武蔵小杉読書会@BooksMandeville2025年11月28日読み終わった@ 保健室となり文庫ケアをひらくシリーズは全部読むと決めているので、きつい本だとは聞いていたが自宅でじっくり読んだ。 1冊すべてが著者の自叙伝であるので、症例をみるだけでなく、1人の人間として知ることができるので、読む価値はある。すべてをわかってあげることはできないが、近づくことすら怖いということはなくなったと思う。 私は読書に関しては、多読速読傾向があるので、取り込まれることはないけど、家族関係のことを自省すると重たくはなる。

Books Mandeville 武蔵小杉読書会@BooksMandeville2025年11月28日読み終わった@ 保健室となり文庫ケアをひらくシリーズは全部読むと決めているので、きつい本だとは聞いていたが自宅でじっくり読んだ。 1冊すべてが著者の自叙伝であるので、症例をみるだけでなく、1人の人間として知ることができるので、読む価値はある。すべてをわかってあげることはできないが、近づくことすら怖いということはなくなったと思う。 私は読書に関しては、多読速読傾向があるので、取り込まれることはないけど、家族関係のことを自省すると重たくはなる。

さとう@satoshio2025年11月17日読み終わった借りてきた「あなたは読まない方がいいかもしれない」 そう何度も忠告されたのに、読んでしまった。 この本は、奥底に沈んでいた痛みが、静かに浮かび上がってくるような本だった。 私は共感性疼痛の傾向があって、誰かの傷や息の乱れを読むだけで、自分のなかにも同じようなものが入り込んでくる。だから読みはじめてすぐ胸がつまった。たった1行に触れただけで息が苦しくなり、本を閉じた日もある。 それでも、本を閉じても、気配は消えなかった。胸の奥にゆっくり残って、苦しいのに、どこか確かな感じもした。 アルコールに頼ってしまう理由が似ているところもあって、「これは遠くの誰かの話じゃない」と思いながら読んでいた。 読み終えるまで、ずっとしんどかった。けど、読んだことを後悔してはいない。 塔子さんは私よりひとつ上の26歳。 だけど来年からは、私が年齢だけを追い越していくんだと思うと悲しくなる。 本の中に死生観についての言葉があって、「死なない限り重石から解放されることはない。人生は重たい」という一文があった。 「少しでも楽になれていたらいいのに」とも、「生きていてほしかった」とも、どちらも軽々しくは言えない。私の言葉では、どうしても外側の安全な場所からの言葉になってしまう気がする。 ただ、その痛みを言葉にしてくれたこと。その言葉が、読んだ私の中で静かに生き続けていること。それを大切にしていきたいと思う。 痛みに触れるのはこわいけれど、その痛みが言葉になって目の前にあらわれたとき、自分の中にも名前のない“声”があったことに気づく。 この本は、その気づきを教えてくれた。

さとう@satoshio2025年11月17日読み終わった借りてきた「あなたは読まない方がいいかもしれない」 そう何度も忠告されたのに、読んでしまった。 この本は、奥底に沈んでいた痛みが、静かに浮かび上がってくるような本だった。 私は共感性疼痛の傾向があって、誰かの傷や息の乱れを読むだけで、自分のなかにも同じようなものが入り込んでくる。だから読みはじめてすぐ胸がつまった。たった1行に触れただけで息が苦しくなり、本を閉じた日もある。 それでも、本を閉じても、気配は消えなかった。胸の奥にゆっくり残って、苦しいのに、どこか確かな感じもした。 アルコールに頼ってしまう理由が似ているところもあって、「これは遠くの誰かの話じゃない」と思いながら読んでいた。 読み終えるまで、ずっとしんどかった。けど、読んだことを後悔してはいない。 塔子さんは私よりひとつ上の26歳。 だけど来年からは、私が年齢だけを追い越していくんだと思うと悲しくなる。 本の中に死生観についての言葉があって、「死なない限り重石から解放されることはない。人生は重たい」という一文があった。 「少しでも楽になれていたらいいのに」とも、「生きていてほしかった」とも、どちらも軽々しくは言えない。私の言葉では、どうしても外側の安全な場所からの言葉になってしまう気がする。 ただ、その痛みを言葉にしてくれたこと。その言葉が、読んだ私の中で静かに生き続けていること。それを大切にしていきたいと思う。 痛みに触れるのはこわいけれど、その痛みが言葉になって目の前にあらわれたとき、自分の中にも名前のない“声”があったことに気づく。 この本は、その気づきを教えてくれた。

汐見@siomi2509272025年11月12日読み終わった自傷行為・精神科への入院を繰り返す、複雑性PTSDと診断された著者の自叙伝。 平易な語り口だけど、内容は苦しいものがある。研ぎ澄まされた文章。向き合って読むのには覚悟が必要で、共感性の高い人は気をつけた方が良いかも。 著者自身が看護師として医療の道に進んだこともあり、患者側、看護側の両方の視点がある。 心の傷は、本当に癒すのが難しい。深い傷であればあるほど、おそらく完全に治すことは不可能なほどに。周りに傷ついた人がいた時、どんな言葉をかけて、何ができるのだろうか。自分がいつか深く傷つけられたら、どうやって生きていくのだろうか、など。 家族との対話のパートでは、人は人と関わって生きていかざるを得なくて、尚且つ他人の考えや経験、記憶を完全に共有することはできない。そこに生じる苦しみについても考えたりした。 安易におすすめはできないのだけど、多くの人に読んでほしいなとも思う。 p.290 "一秒でも早い手当てのために、この本を読んでくださった周囲の人達が些細な異変や微かなSOS に敏感になってくれたら。 世界中にごまんといる被害者たちの話をしているのではない。あなたの目の前にいるかもしれないたった一人のたった一秒の話をしている。" このような思いで自身の体験を書いてくれた著者のことを、彼女自身の自己肯定感がどうであろうと私には優しく聡明な人としか思えない。こんな言葉は助けにならないとしても。 解説も良かった。

汐見@siomi2509272025年11月12日読み終わった自傷行為・精神科への入院を繰り返す、複雑性PTSDと診断された著者の自叙伝。 平易な語り口だけど、内容は苦しいものがある。研ぎ澄まされた文章。向き合って読むのには覚悟が必要で、共感性の高い人は気をつけた方が良いかも。 著者自身が看護師として医療の道に進んだこともあり、患者側、看護側の両方の視点がある。 心の傷は、本当に癒すのが難しい。深い傷であればあるほど、おそらく完全に治すことは不可能なほどに。周りに傷ついた人がいた時、どんな言葉をかけて、何ができるのだろうか。自分がいつか深く傷つけられたら、どうやって生きていくのだろうか、など。 家族との対話のパートでは、人は人と関わって生きていかざるを得なくて、尚且つ他人の考えや経験、記憶を完全に共有することはできない。そこに生じる苦しみについても考えたりした。 安易におすすめはできないのだけど、多くの人に読んでほしいなとも思う。 p.290 "一秒でも早い手当てのために、この本を読んでくださった周囲の人達が些細な異変や微かなSOS に敏感になってくれたら。 世界中にごまんといる被害者たちの話をしているのではない。あなたの目の前にいるかもしれないたった一人のたった一秒の話をしている。" このような思いで自身の体験を書いてくれた著者のことを、彼女自身の自己肯定感がどうであろうと私には優しく聡明な人としか思えない。こんな言葉は助けにならないとしても。 解説も良かった。

スターガール@yesor_yes2025年10月28日読み終わった「でも、『死にたい』は『純粋にただただ死にたい』ではなく、『生きてるのが苦しいから死にたい』のだ。裏を返せば、『生きてるのが苦しくないなら生きたい』のだ。」 「でも、ひび割れは決して元に戻ることはない。ひび割れに貼ってもらったのはあくまで絆創膏で、いつ取れてしまうともわからない。『丁寧に聴かれること』や『言葉の処方』を知ってしまったからこそ、何の倍頼関係も築けていないのに一方的に『死なない約束』を押し付けてくる人や、強い薬や隔離拘束などの強大な権力をもってして私の精神を抑え込みにかかる人など、『絆創膏を剥がしにかかる人』に出会ってしまうと、いとも簡単に絆創膏は剥がれかけ、そこからお湯が漏れて私は死にかけてしまう。絆創膏は儚げで、貼ってもらってからも自傷や自殺未遂は止まらない。」 「しかし、そうして苦しむことの権利と、苦難を乗り越える機会を奪われない権利とが保障されていてほしいと私自身が判断した。/この権利の問題は、すべての当事者に言えると断言できるかはわからない。(…)ただ、私は『判断能力のない病者』として身体拘束を受けた屈辱の原体験に立ち返った。そして、『具合の悪くなった私』『苦しんでいる私』も、『意思を持つ私』と連続性を持った人間であり続けるということこそが事実だと考えた。」

スターガール@yesor_yes2025年10月28日読み終わった「でも、『死にたい』は『純粋にただただ死にたい』ではなく、『生きてるのが苦しいから死にたい』のだ。裏を返せば、『生きてるのが苦しくないなら生きたい』のだ。」 「でも、ひび割れは決して元に戻ることはない。ひび割れに貼ってもらったのはあくまで絆創膏で、いつ取れてしまうともわからない。『丁寧に聴かれること』や『言葉の処方』を知ってしまったからこそ、何の倍頼関係も築けていないのに一方的に『死なない約束』を押し付けてくる人や、強い薬や隔離拘束などの強大な権力をもってして私の精神を抑え込みにかかる人など、『絆創膏を剥がしにかかる人』に出会ってしまうと、いとも簡単に絆創膏は剥がれかけ、そこからお湯が漏れて私は死にかけてしまう。絆創膏は儚げで、貼ってもらってからも自傷や自殺未遂は止まらない。」 「しかし、そうして苦しむことの権利と、苦難を乗り越える機会を奪われない権利とが保障されていてほしいと私自身が判断した。/この権利の問題は、すべての当事者に言えると断言できるかはわからない。(…)ただ、私は『判断能力のない病者』として身体拘束を受けた屈辱の原体験に立ち返った。そして、『具合の悪くなった私』『苦しんでいる私』も、『意思を持つ私』と連続性を持った人間であり続けるということこそが事実だと考えた。」 くりこ@kurikomone2025年9月8日まだ読んでる複雑性ptsdを患い自傷や自殺未遂をなん度も繰り返した著者。出版前に著者は自死されていて、内容もかなり重い。 冒頭の精神科での身体拘束の描写を読んでいたら、やはり拘束は人権侵害であると感じた。 学生の頃、なん度も自傷や自殺未遂を繰り返してた後輩がいた。 その子とは途中で連絡が取れなくなってしまったのだけど、今どうしてるのかなとおもいながら読む。

くりこ@kurikomone2025年9月8日まだ読んでる複雑性ptsdを患い自傷や自殺未遂をなん度も繰り返した著者。出版前に著者は自死されていて、内容もかなり重い。 冒頭の精神科での身体拘束の描写を読んでいたら、やはり拘束は人権侵害であると感じた。 学生の頃、なん度も自傷や自殺未遂を繰り返してた後輩がいた。 その子とは途中で連絡が取れなくなってしまったのだけど、今どうしてるのかなとおもいながら読む。

しま@shima27182025年8月29日読み終わった近所の本屋で偶然出会った 帯を読んだだけでも重いことが伝わって一度は棚に戻したけど、やっぱり購入 苦しかったけど、とても考えさせられ、3日で一気に読了 すぐに再読はできないけど、自分にとって重要な一冊

しま@shima27182025年8月29日読み終わった近所の本屋で偶然出会った 帯を読んだだけでも重いことが伝わって一度は棚に戻したけど、やっぱり購入 苦しかったけど、とても考えさせられ、3日で一気に読了 すぐに再読はできないけど、自分にとって重要な一冊 obama@obamabooks2025年6月1日読み終わった@ 自宅本屋さんで手に取っては読むか読まないか何度も悩みながら、意を決して読み始めた一冊。筆者のパートナーの方がトビラに記しているように、どうか安全な環境下で、あなたが本当に読みたいと思った時に自分のペースで進めてほしいと思う。

obama@obamabooks2025年6月1日読み終わった@ 自宅本屋さんで手に取っては読むか読まないか何度も悩みながら、意を決して読み始めた一冊。筆者のパートナーの方がトビラに記しているように、どうか安全な環境下で、あなたが本当に読みたいと思った時に自分のペースで進めてほしいと思う。

tsukasakitajima@tsukasakitajima2025年5月13日読み終わった鳩尾あたりがずっしりと重たくなる。でも遠い存在だった他者にとっての世界の見え方が、ほんの少しだがわかったような気がする。

tsukasakitajima@tsukasakitajima2025年5月13日読み終わった鳩尾あたりがずっしりと重たくなる。でも遠い存在だった他者にとっての世界の見え方が、ほんの少しだがわかったような気がする。

リチ@richi2025年5月2日かつて読んだこの本のタイトルにある、「絡まった糸をほどこうとした人の物語」とあるけれど、本当に著者は頑張られたのだな、と思う。着実に真摯に糸を解こうとした記録だった。著者は亡くなられたとのことですが、真摯に生き、向き合った記録に、心が揺さぶられる。

リチ@richi2025年5月2日かつて読んだこの本のタイトルにある、「絡まった糸をほどこうとした人の物語」とあるけれど、本当に著者は頑張られたのだな、と思う。着実に真摯に糸を解こうとした記録だった。著者は亡くなられたとのことですが、真摯に生き、向き合った記録に、心が揺さぶられる。

🪁@empowered_tako2025年4月29日読んでる借りた@ 自宅Ⅴ部まであるうちのⅠ部まで読んだ。自分がされて苦しかったはずの人権侵害行為(身体拘束)を、今度は医療従事者としてする側にまわっていたことの苦しさ。そんなの全然想像しきれない。心の爆発から気を逸らすために腕へ自傷した際の記録もある。言葉にしてくれてありがとうって思う。 返却日までに読み終えられる量じゃないので、適当に開いたⅤ部の途中から読み始めたら著者の兄と両親の話がでてきて、それが自分の実家の登場人物や状況と重なる。父に虐げられてきた兄の「厳しい父親の範疇」という認識。両親間が互いに依存して手段化しあうこと。地獄のような家庭の20年。うわー。やっぱり読んでおきたい……。

🪁@empowered_tako2025年4月29日読んでる借りた@ 自宅Ⅴ部まであるうちのⅠ部まで読んだ。自分がされて苦しかったはずの人権侵害行為(身体拘束)を、今度は医療従事者としてする側にまわっていたことの苦しさ。そんなの全然想像しきれない。心の爆発から気を逸らすために腕へ自傷した際の記録もある。言葉にしてくれてありがとうって思う。 返却日までに読み終えられる量じゃないので、適当に開いたⅤ部の途中から読み始めたら著者の兄と両親の話がでてきて、それが自分の実家の登場人物や状況と重なる。父に虐げられてきた兄の「厳しい父親の範疇」という認識。両親間が互いに依存して手段化しあうこと。地獄のような家庭の20年。うわー。やっぱり読んでおきたい……。

🪁@empowered_tako2025年4月18日借りてきたちょっと開いた@ 自宅買おうか迷って先送りにしていた本、図書館の予約が回ってきて借りた。眠れないので冒頭だけ読む。 医療保護入院による拘束により人間として扱われない人権侵害。言葉で伝えることに伴う無力さ。これが当たり前のやり方なのはかなり恐ろしいし、なんなんだ……と思う。 同時に、自分の身近な人が仮に医療保護入院を経て退院してきたら、本文に挙げられているような言葉を投げかけてしまいそうとも思った。

🪁@empowered_tako2025年4月18日借りてきたちょっと開いた@ 自宅買おうか迷って先送りにしていた本、図書館の予約が回ってきて借りた。眠れないので冒頭だけ読む。 医療保護入院による拘束により人間として扱われない人権侵害。言葉で伝えることに伴う無力さ。これが当たり前のやり方なのはかなり恐ろしいし、なんなんだ……と思う。 同時に、自分の身近な人が仮に医療保護入院を経て退院してきたら、本文に挙げられているような言葉を投げかけてしまいそうとも思った。

もめん@nono_200008142025年4月6日買った最近、シリーズ ケアをひらくが凄い切り込んだテーマを取り入れていると感じていた時に知った本。表紙や帯を見た時点で、どういった内容か知ることが出来る。 この著者の方は、この本を書き終え、出版される前に亡くなられた。命をかけて書かれたこの本を、いつか読みたいと思う。

もめん@nono_200008142025年4月6日買った最近、シリーズ ケアをひらくが凄い切り込んだテーマを取り入れていると感じていた時に知った本。表紙や帯を見た時点で、どういった内容か知ることが出来る。 この著者の方は、この本を書き終え、出版される前に亡くなられた。命をかけて書かれたこの本を、いつか読みたいと思う。

Marua@marua2025年3月30日2024年11月購入 @三省堂書店 中断していた。 重い本。著者の母親へのインタビューは、見ようによっては執拗だけど、同じように親にいろいろと聞いてみたい人はいるんじゃないかな、と思いつつ読んでいた。 兄との対話も読んでいてきつかった。同じ家に暮らしながら、一方はなんとか逃げおせて、もう一方は親の「毒」を全身に取り込んでしまったような感じだった。家を出てからも両親とうまく距離を置くことが叶わなかった著者。その心境を想像するだけで、読んでいる方も力を奪われ体が重くなる。

Marua@marua2025年3月30日2024年11月購入 @三省堂書店 中断していた。 重い本。著者の母親へのインタビューは、見ようによっては執拗だけど、同じように親にいろいろと聞いてみたい人はいるんじゃないかな、と思いつつ読んでいた。 兄との対話も読んでいてきつかった。同じ家に暮らしながら、一方はなんとか逃げおせて、もう一方は親の「毒」を全身に取り込んでしまったような感じだった。家を出てからも両親とうまく距離を置くことが叶わなかった著者。その心境を想像するだけで、読んでいる方も力を奪われ体が重くなる。 いろは@iroha2025年3月29日買った読み始めた読んでる心に残る一節いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように。 この一文が、祈りが、えも言われぬ気持ちにさせられた。読むと暗い気分になる本かと思ったけど、著者の自分と向き合う力に強さを感じ、色んな思いが湧いた。ただ、何となくだけど、前から順番には読めていない。それでも完読したいと思う。

いろは@iroha2025年3月29日買った読み始めた読んでる心に残る一節いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように。 この一文が、祈りが、えも言われぬ気持ちにさせられた。読むと暗い気分になる本かと思ったけど、著者の自分と向き合う力に強さを感じ、色んな思いが湧いた。ただ、何となくだけど、前から順番には読めていない。それでも完読したいと思う。 yu@meeea012025年3月15日読み終わったこの本は、ただの好奇心で読めるものではない。傷つく覚悟を持って、深く向き合わなければならないと感じた。 自殺願望と、その根にある家族の記憶。 言葉にできる限りの痛みを、 絡まった糸のように解こうとするが、 心の傷は、決して単純に解明できるものではない。 p144「家族の中に流れていたのは「暴力」であったとは思うが、「これ」と言うはっきりしたものはないのだ。支配と服従、そして何とも言えない緊張した険悪な雰囲気が家族みんなを蝕んでいたのだった。」 ストレートで東大へ進み、看護師の資格を得て、他者からの承認や社会的承認をその手に掴んでも、埋まらない空白、心の奥に深く刻まれ修復できない傷を彼女はこう語る。 p70「でも、そうやってせっかくたくさんお湯を注いでもらっても、ひび割れた湯船では全部漏れてしまって何もたまらない。「生きていてもいいんだ」という生きる上での最低限の自信すら溜まっていない。」と言う。 幼き日に刻まれた傷は、 乾く前のインクのように滲み広がり、 時を経てもなお、人生の行間に影を落とす。 それでも彼女は、 精神科医や心理士、保健室の扉を叩き、心の傷を縫合し、言葉を処方され、居場所を得て湯船のひびに絆創膏をそっと貼り、生きるための浮き輪を少しずつ手にしていく。 p192「生きる苦しみを少しでも和らげてくれると、綱引きは本当に僅かに「生きたい」が勝って、そうして私は今原稿を書いている。」 p286「私は「生き延びた」どころか、そもそも十分に「生きて」こなかったのだ。権力のある大人たちの手で言葉を失わされた状態は、こころを殺されているに等しかった。 だからこそ、言葉を新しく生み出すことは、私の「生き直し」の運動であった。権力に抵抗して「物語を持つ1人の人」として立ちあがろうとする試みであった。そして、それを他者に読んでもらうことで、「私は1人の人間だ」と言うことを承認してもらいたかった。」 だが、綱引きは続く。 「生きたい」と「死にたい」の間で揺れながら。 時に、「死にたい」が勝ることもある。 そして彼女は、この本を書き終えた後、自ら命を絶った。 p288「私の書いたこの物語の生々しさを耐え難く思う人もいるかもしれない。そう。それでよいのだ。1人の人間の物語に触れ、その時々の生々しい皮膚の感覚や感情の機微を我が事のように感じ取り、あなたの心が震える瞬間がいっときでもあれば、もうあなたは駆動されているからだ、当事者たちに向かって。」 p290「1秒でも早い手当のために、この本を読んでくださった周囲の人たちが些細な異変や僅かなSOSに敏感になってくれたら。」 この社会は、傷を癒し、立ち止まる時間を許さない。 けれど―― せめてこの本が、 精神疾患に対するスティグマを、 ほんのわずかでも溶かすことを願う。

yu@meeea012025年3月15日読み終わったこの本は、ただの好奇心で読めるものではない。傷つく覚悟を持って、深く向き合わなければならないと感じた。 自殺願望と、その根にある家族の記憶。 言葉にできる限りの痛みを、 絡まった糸のように解こうとするが、 心の傷は、決して単純に解明できるものではない。 p144「家族の中に流れていたのは「暴力」であったとは思うが、「これ」と言うはっきりしたものはないのだ。支配と服従、そして何とも言えない緊張した険悪な雰囲気が家族みんなを蝕んでいたのだった。」 ストレートで東大へ進み、看護師の資格を得て、他者からの承認や社会的承認をその手に掴んでも、埋まらない空白、心の奥に深く刻まれ修復できない傷を彼女はこう語る。 p70「でも、そうやってせっかくたくさんお湯を注いでもらっても、ひび割れた湯船では全部漏れてしまって何もたまらない。「生きていてもいいんだ」という生きる上での最低限の自信すら溜まっていない。」と言う。 幼き日に刻まれた傷は、 乾く前のインクのように滲み広がり、 時を経てもなお、人生の行間に影を落とす。 それでも彼女は、 精神科医や心理士、保健室の扉を叩き、心の傷を縫合し、言葉を処方され、居場所を得て湯船のひびに絆創膏をそっと貼り、生きるための浮き輪を少しずつ手にしていく。 p192「生きる苦しみを少しでも和らげてくれると、綱引きは本当に僅かに「生きたい」が勝って、そうして私は今原稿を書いている。」 p286「私は「生き延びた」どころか、そもそも十分に「生きて」こなかったのだ。権力のある大人たちの手で言葉を失わされた状態は、こころを殺されているに等しかった。 だからこそ、言葉を新しく生み出すことは、私の「生き直し」の運動であった。権力に抵抗して「物語を持つ1人の人」として立ちあがろうとする試みであった。そして、それを他者に読んでもらうことで、「私は1人の人間だ」と言うことを承認してもらいたかった。」 だが、綱引きは続く。 「生きたい」と「死にたい」の間で揺れながら。 時に、「死にたい」が勝ることもある。 そして彼女は、この本を書き終えた後、自ら命を絶った。 p288「私の書いたこの物語の生々しさを耐え難く思う人もいるかもしれない。そう。それでよいのだ。1人の人間の物語に触れ、その時々の生々しい皮膚の感覚や感情の機微を我が事のように感じ取り、あなたの心が震える瞬間がいっときでもあれば、もうあなたは駆動されているからだ、当事者たちに向かって。」 p290「1秒でも早い手当のために、この本を読んでくださった周囲の人たちが些細な異変や僅かなSOSに敏感になってくれたら。」 この社会は、傷を癒し、立ち止まる時間を許さない。 けれど―― せめてこの本が、 精神疾患に対するスティグマを、 ほんのわずかでも溶かすことを願う。

yu@meeea012025年3月14日買った読み始めたSelf harm(自分を傷つけること)がSelf care(自分をケアすること)になっている。 「見える傷」の背後には「見えない傷」がある。 p13「それによって自分の一部が死んでしまった人間として、今を生きている。拘束される前の自分には決して戻れない、何かが損なわれた状態で還ってきたことを、果たして「生き延びた」と簡単に言えるだろうか。」 「オーバードーズは胸をプレス機で潰されるかのようなひどい感情を意識ごと飛ばすのに役立ち、アームカットは切る痛みや流れる血の赤さと温かさによっていっときでも意識の向く方向を自分の感情から体の感覚へとそらすのに役立つ。これらがなければ私はとっくに死んでいた。それほど生きるのはきつかった。」 p18「私の話す言葉は日本語のはずなのに、誰にも届かない。どんな感情の発露も、医師には握り潰され、看護師にはいなされて宙に消えていく。どんな必死の願いも跳ね返るばかり。違う国にひとり放り込まれたかのように、誰とも共通の言葉を持たず通じ合うことはない。」 p22「私にとってはこころこそが住処であり、それを必死に保つために体を切るのであって、あらゆる手段を封じ込められた時のこころの死こそが死であった」 p23「「大変だったね」と慰める人には、大変という言葉の軽さに温度差を感じた。唯一、「拘束はどんな人に対してもやっちゃいけない」という大学の教員の言い訳のない言葉だけが、風穴を開けてくれた。」

yu@meeea012025年3月14日買った読み始めたSelf harm(自分を傷つけること)がSelf care(自分をケアすること)になっている。 「見える傷」の背後には「見えない傷」がある。 p13「それによって自分の一部が死んでしまった人間として、今を生きている。拘束される前の自分には決して戻れない、何かが損なわれた状態で還ってきたことを、果たして「生き延びた」と簡単に言えるだろうか。」 「オーバードーズは胸をプレス機で潰されるかのようなひどい感情を意識ごと飛ばすのに役立ち、アームカットは切る痛みや流れる血の赤さと温かさによっていっときでも意識の向く方向を自分の感情から体の感覚へとそらすのに役立つ。これらがなければ私はとっくに死んでいた。それほど生きるのはきつかった。」 p18「私の話す言葉は日本語のはずなのに、誰にも届かない。どんな感情の発露も、医師には握り潰され、看護師にはいなされて宙に消えていく。どんな必死の願いも跳ね返るばかり。違う国にひとり放り込まれたかのように、誰とも共通の言葉を持たず通じ合うことはない。」 p22「私にとってはこころこそが住処であり、それを必死に保つために体を切るのであって、あらゆる手段を封じ込められた時のこころの死こそが死であった」 p23「「大変だったね」と慰める人には、大変という言葉の軽さに温度差を感じた。唯一、「拘束はどんな人に対してもやっちゃいけない」という大学の教員の言い訳のない言葉だけが、風穴を開けてくれた。」 読書会@coffee caraway@caraway2025年3月10日読みたい星野概念さんの書評が、ものすごく良かった。私も読んで苦しくなりそうだけど、読みたい。 https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/116266

読書会@coffee caraway@caraway2025年3月10日読みたい星野概念さんの書評が、ものすごく良かった。私も読んで苦しくなりそうだけど、読みたい。 https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/116266

aida@9mor12025年3月9日読み終わった母親の振る舞いには程度の差はあれ心当たりがある部分があり、親が子供に与える影響について怖くなる。こんなにも人に傷をつけうること、何の覚悟もなかったなとも思う。 『self harmがself careになっている』ということ、頭ではわかるがそのような苦しみは知らない。知らなくても無いものとはもう思わないし、目の前の人にこんな背景があるかもしれないと折に触れて思うと思う。

aida@9mor12025年3月9日読み終わった母親の振る舞いには程度の差はあれ心当たりがある部分があり、親が子供に与える影響について怖くなる。こんなにも人に傷をつけうること、何の覚悟もなかったなとも思う。 『self harmがself careになっている』ということ、頭ではわかるがそのような苦しみは知らない。知らなくても無いものとはもう思わないし、目の前の人にこんな背景があるかもしれないと折に触れて思うと思う。

やま@ya_ma2025年3月8日読んでる別格の迫力、凄みがある本。ふつうの本、ではない。 帯にあるように、精神科医から見れば教科書としての役割を果たす内容であろうし、当事者からしたら読むのが相当ハードだろうと思う。 私のような素人は「どうしてそこまで家族に」と思ってしまうが、それ以上に、ここまで一生懸命に考え抜き、生き抜いた人がこんなにつらい気持ちを抱えていく理不尽さに困惑してしまう。 GADOROくんの「クズ」が出てくるところでびゃっと泣いてしまった。

やま@ya_ma2025年3月8日読んでる別格の迫力、凄みがある本。ふつうの本、ではない。 帯にあるように、精神科医から見れば教科書としての役割を果たす内容であろうし、当事者からしたら読むのが相当ハードだろうと思う。 私のような素人は「どうしてそこまで家族に」と思ってしまうが、それ以上に、ここまで一生懸命に考え抜き、生き抜いた人がこんなにつらい気持ちを抱えていく理不尽さに困惑してしまう。 GADOROくんの「クズ」が出てくるところでびゃっと泣いてしまった。- つじんこ。@mi-mi-hitsuii2025年3月5日読み終わったわかりやすい虐待ではない。でも精神的苦痛が続く家庭。 それでも、親とのいい思い出もないわけじゃないから、嫌いになりきれない。子どもの頃はかかわる大人の注目を集めたくて問題行動を起こした。社会の中で支えてくれる人はいたたが、大人になっても得られない安心感。 途中までは筆者の体験に感情移入しながら読んでいて、かなりつらかった。だが、個人的に母との対話で違和感。なぜ、筆者はここまで自分に酷いことをした母に寄り添っていられるのだろう。 兄との対話を読んで、印象が変わった。筆者自身、気づいていないかもしれないが、筆者は幼少期から母の肩を持つことに慣れすぎていて、そこから抜けられなさがあるのではないだろうか。兄目線から見ると見える母の弱さ、不器用すぎる父のほんの少しのピュアな愛。そして筆者の母との距離の近さ。 兄が出て来てからは、兄の目線で読んでしまった。読む人の立ち位置によって感想は変わるだろう。兄の目線はドライ過ぎるかもしれないけど、ドライで客観的な目線に立つことで自分を守れているのではないだろうか。

由希@yukiusagi1900年1月1日かつて読んだ著者のことは、雑誌『精神看護』に強制入院で傷ついた経験を寄稿されていたのを読んでから気になっていた。 心に深い傷を抱え、その痛みを癒すために体を傷つけなければ生きられなかった。そんな自らをさらけ出したこの本は、読む人によってはマイナスの感情を引き出されるかもしれない。 叶わない願いだけれど、私は彼女の文章をもっと読みたかった。

由希@yukiusagi1900年1月1日かつて読んだ著者のことは、雑誌『精神看護』に強制入院で傷ついた経験を寄稿されていたのを読んでから気になっていた。 心に深い傷を抱え、その痛みを癒すために体を傷つけなければ生きられなかった。そんな自らをさらけ出したこの本は、読む人によってはマイナスの感情を引き出されるかもしれない。 叶わない願いだけれど、私は彼女の文章をもっと読みたかった。